写真撮影:竹中二郎 文責:井上筑前

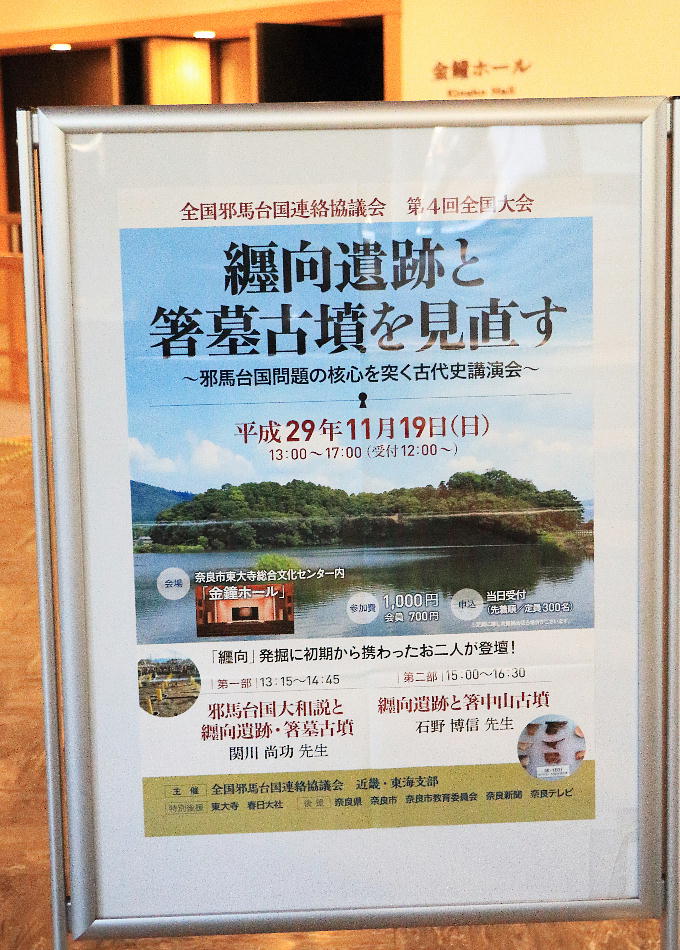

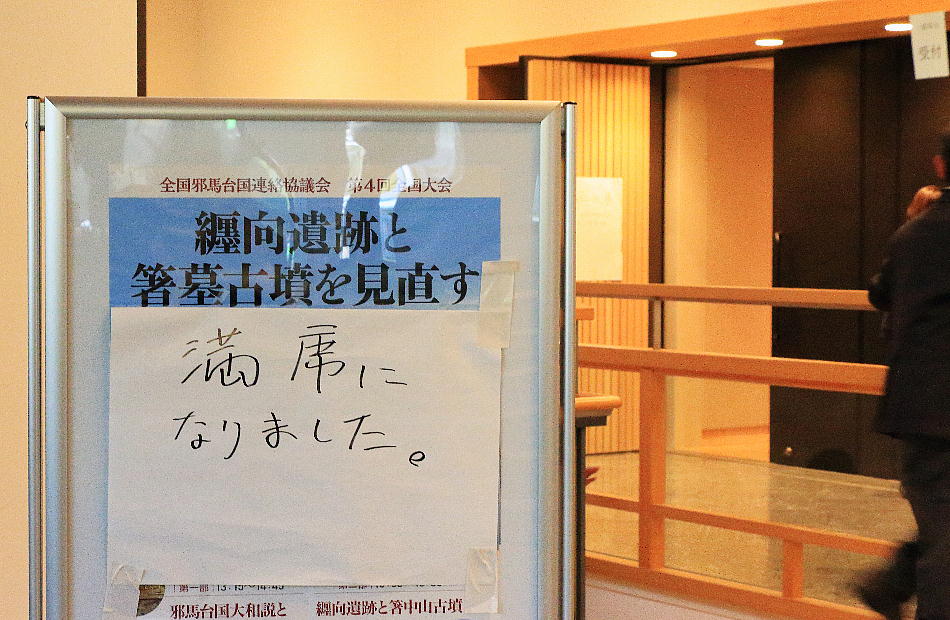

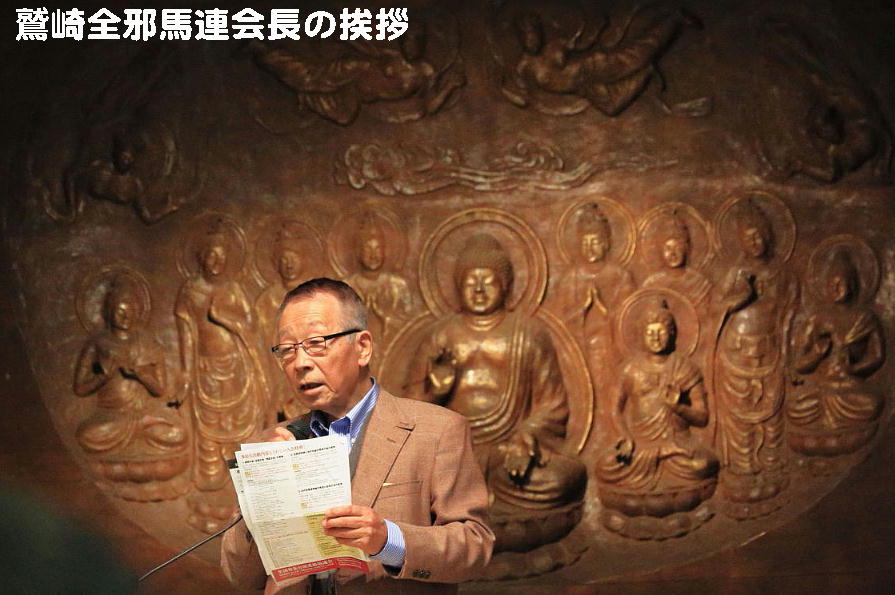

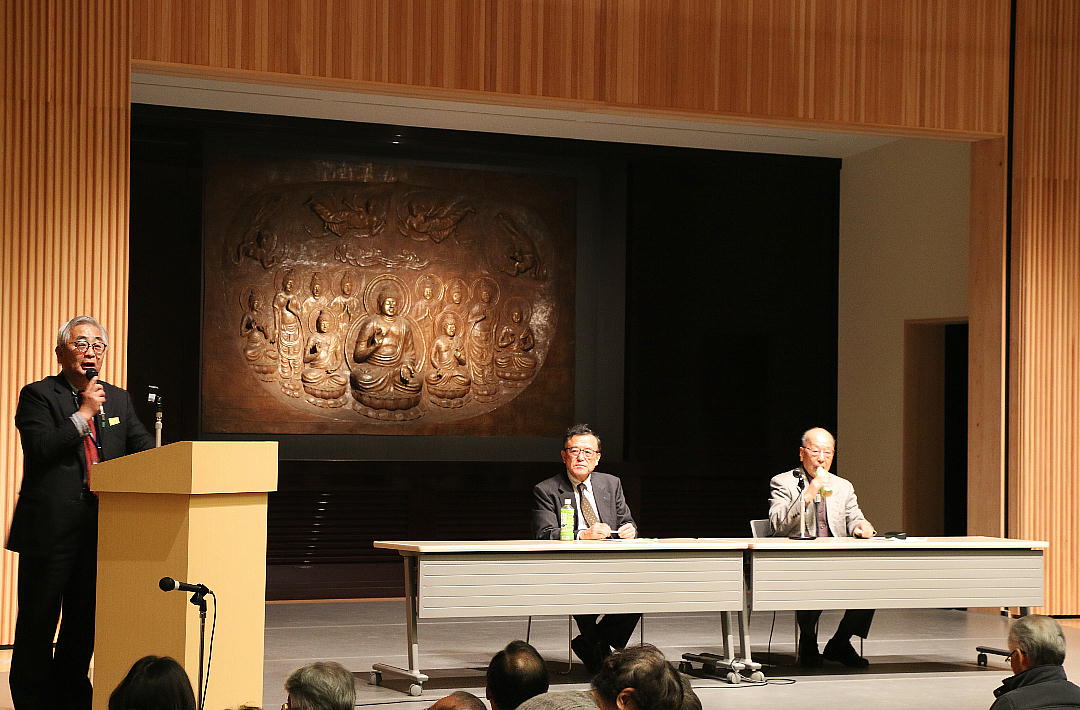

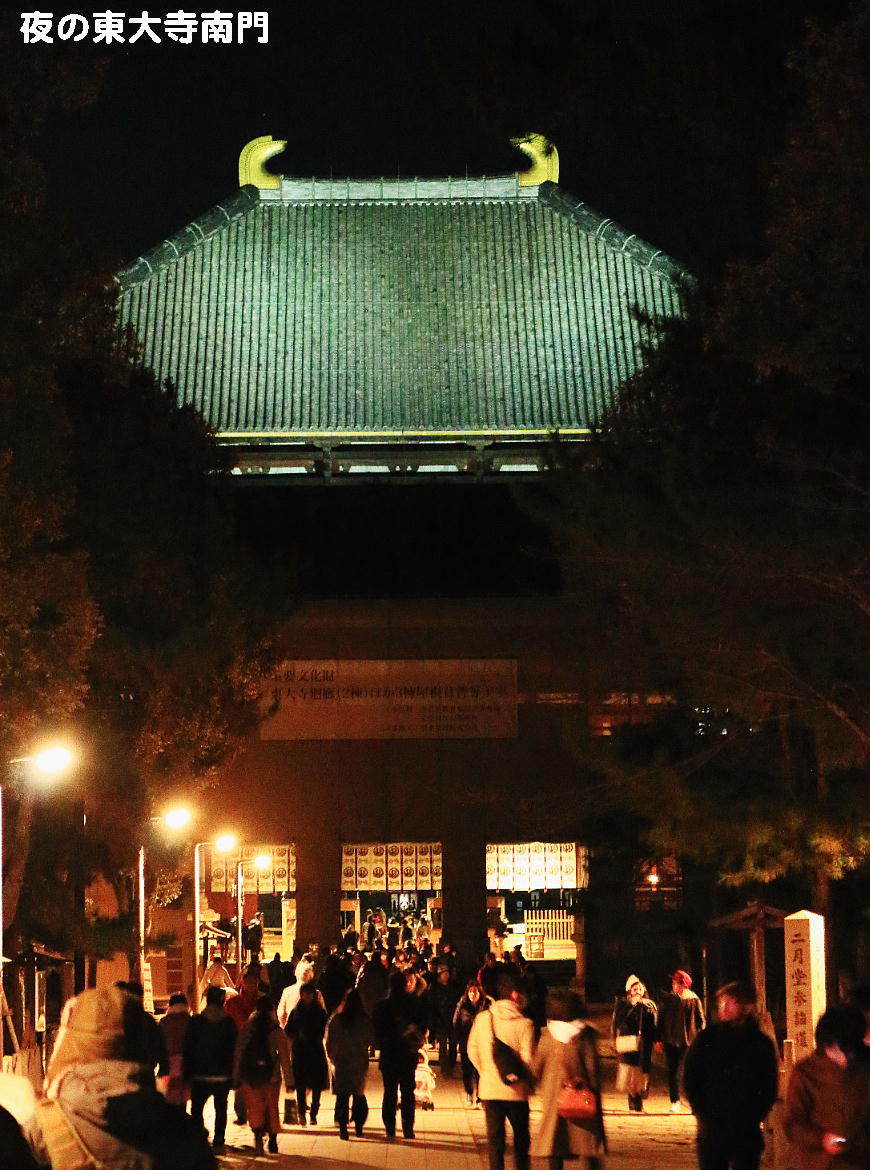

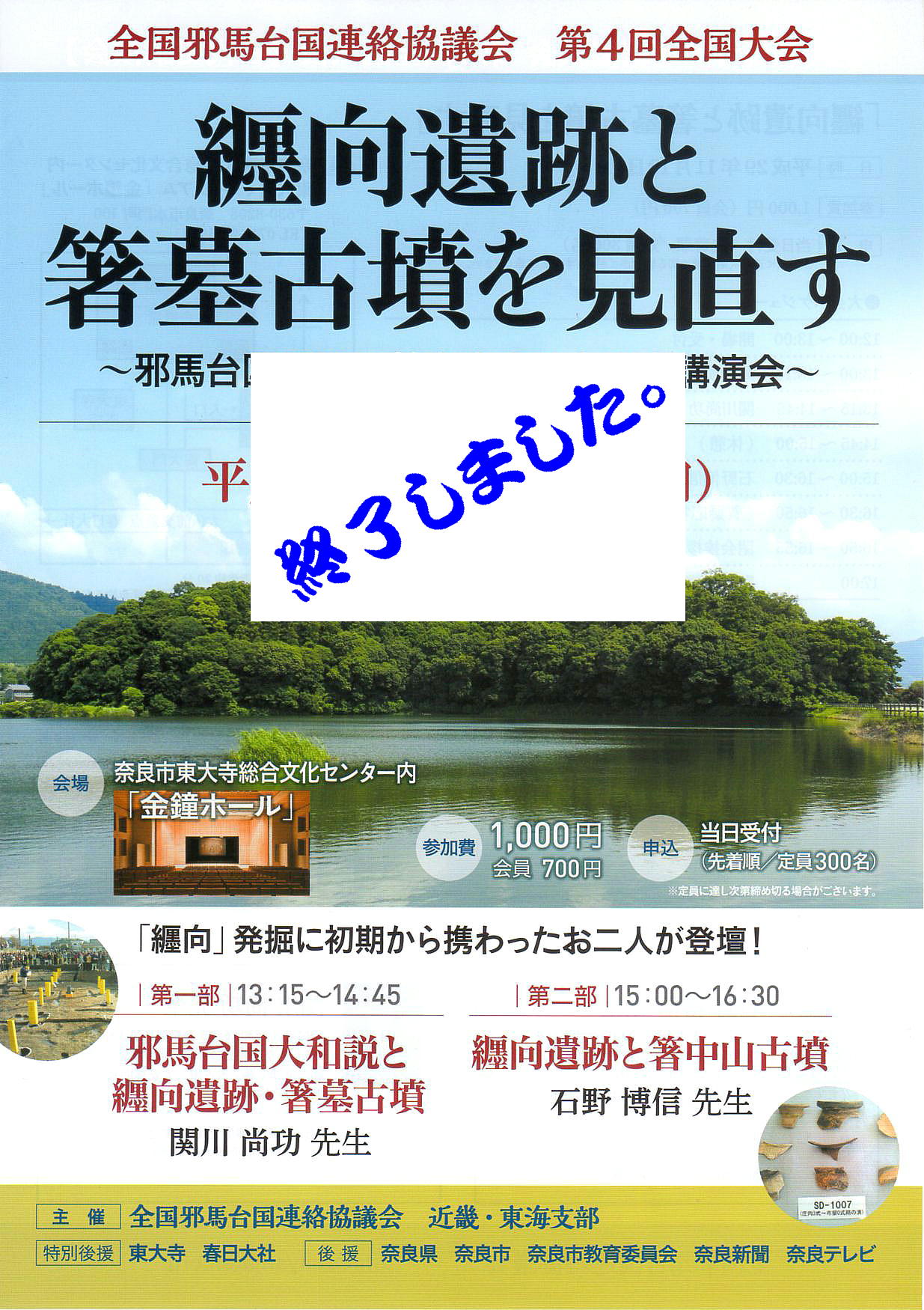

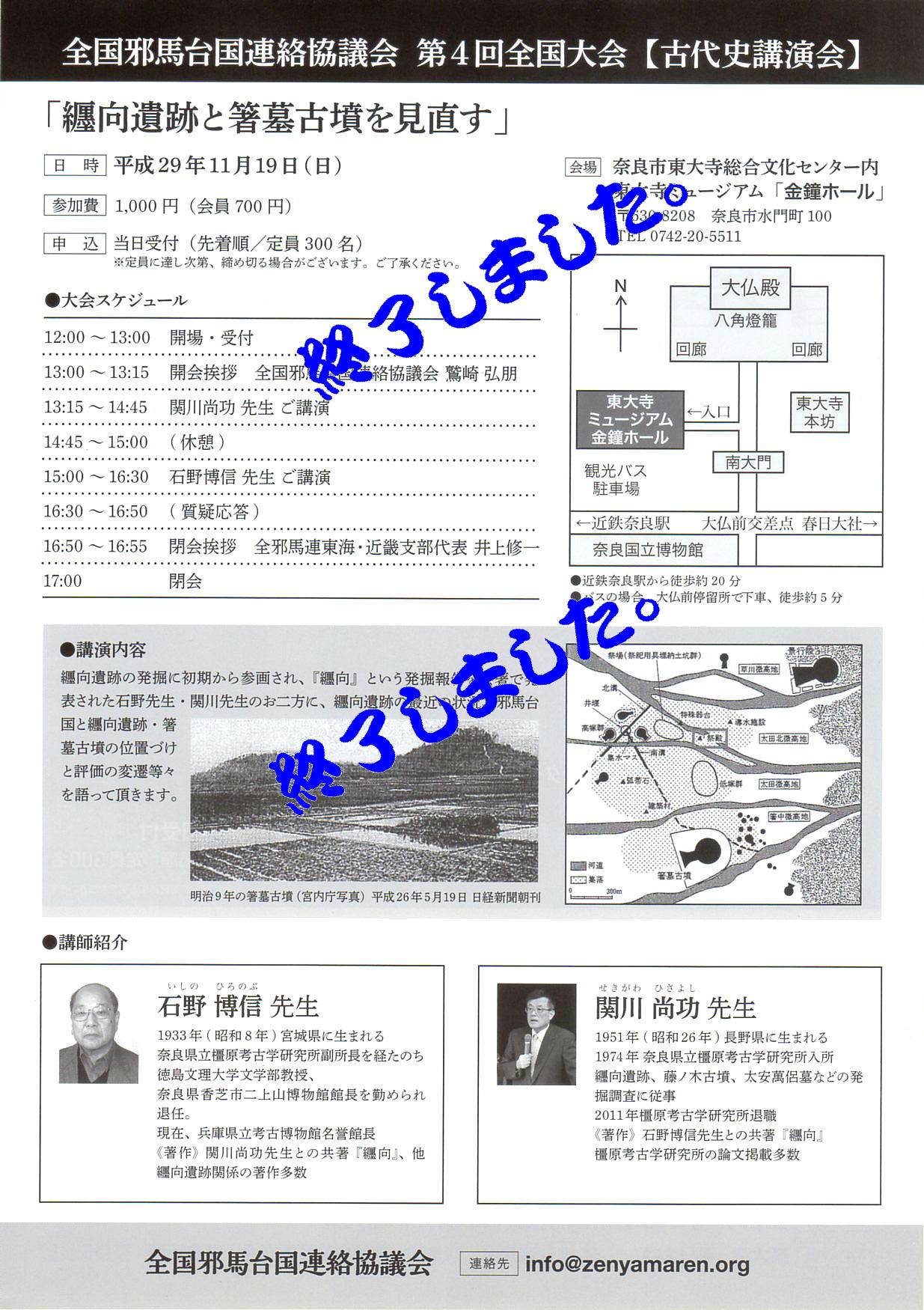

全国邪馬台国連絡協議会「第4回全国大会」(終了) テーマ: 纏向遺跡と箸墓古墳を見直す 1.日時:平成29年(2017年)11月19日(日)12:00〜17:00 2.会場:奈良市東大寺ミュージアム「金鐘ホール」(総合文化センター内) 奈良市水門町100 TEL0742−20−5511 近鉄奈良駅から徒歩15分 定員300名(先着順)http://culturecenter.todaiji.or.jp/accessmap.html 3.参加費:1000円(会員は700円) 4.講演:纏向遺跡の発掘に最初から参画され、共著『纏向』という発掘調査を出版された、石野・関川先生のお二人に、 纏向遺跡の最近の状況、邪馬台国と纏向遺跡・箸墓古墳の位置づけ及び評価の変遷等を語って頂きます。 関川尚功先生 ご講演「邪馬台国大和説と纏向遺跡と箸墓古墳」 石野博信先生 ご講演「纏向遺跡と箸中山古墳」 5.大会スケジュール 12:00〜13:00 開場・受付 13:00〜13:15 開会挨拶 全国邪馬台国連絡協議会会長 鷲崎弘朋 13:15〜14:45 関川尚功先生ご講演「邪馬台国大和説と纏向遺跡と箸墓古墳」 14:45〜15:00 (休憩) 15:00〜16:30 石野博信先生ご講演「纏向遺跡と箸中山古墳」 16:30〜16:50 質疑応答 16:50〜17:00 閉会挨拶 全国邪馬台国連絡協議会副会長・近畿東海支部長 井上修一 17:00 閉会

定員300名を想定したのですが、予想を上回る367名の入場者でした。最後尾に追加のイスを用意し、 階下のビデオ・ルームにもお入り頂いたのですが、用意した資料が無くなり、数名の方には入場をお断り しました。

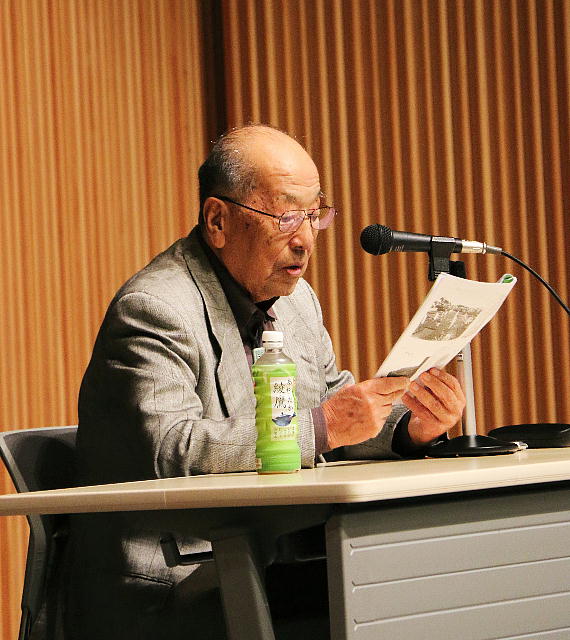

<講師略歴> 石野博信先生 1933年(昭和8年)宮城県生まれ 奈良県立橿原考古学研究所副所長、徳島文理大学教授、奈良県香芝市二上山博物館館長を経て、 現在、兵庫県立考古博物館名誉館長。 著書:関川尚功先生と共著『纏向』、他纏向遺跡関係の著作多数 関川尚功先生 1951年(昭和26年)長野県生まれ 1974年奈良県立橿原考古学研究所入所。纏向遺跡・藤木ノ古墳・太安萬侶墓などの発掘調査に 従事。 2011年橿原考古学研究所退職 著作:石野博信先生と共著『纏向』、橿原考古学研究所の論文掲載多数

関川先生は、はっきりと「邪馬台国=九州」とは仰いませんが、邪馬台国は奈良では無い、箸墓古墳は4世紀 以降の築造で、卑弥呼の墓ではあり得ない、という主張です。後に続く石野先生とは真っ向からその年代感に おいて対立しています。この日も持論を展開されていましたが、このお二人が数十年前一緒に「纒向遺跡」を 発掘し、共著で、発掘調査報告書「纒向」を発行されたのですから、考古学者の世界もなかなかに面白いもの です。ウィキペディアによれば、 1971年(昭和46年)から奈良県立橿原考古学研究所の所員として奈良県桜井市の纒向遺跡の調査に携わった。 石野博信とともに報告書『纒向』(1976年)を著したが、とくに外部から搬入された土器の分析と整理は関川 がおこない、古墳時代の考古学的な研究において、きわめて重要で画期的な資料となった。 とあります。

石野先生は宮城県石巻市の生まれですが、バリバリの畿内説論者です。大学院修了後兵庫県教育委員会に入り、 のち奈良県立橿原考古学研究所の所員となって、1971年(昭和46年)より関川先生とともに奈良県桜井市の纒 向遺跡の発掘調査に携わられました。外部からもたらされた大量の土器の存在から、纒向遺跡を3世紀の都市 的な遺跡であると主張されています。若い頃、調査の帰りに一杯やって、その頃からお二人の意見は対立して いたそうです。

を

を

戻る

戻る