8.文献は語る −日本神話・その1

1.日本神話について

「古事記・日本書紀の研究」内の、「記紀神話のすべて」を参照されたし。

2.高天原

古事記神話の語る、天地開闢のあとに現れる神々は「高天原」(たかまがはら)と呼ばれる世界に出現する。そして多く

の神々はこの高天原を舞台にして活躍するのである。古事記はまた、天皇家の祖先は大昔高天原にいたとも書いている。

記紀神話に共通していることは、第一にどちらも、あくまでも天皇神話であるという点にある。人間(人民)については

始まりを述べることもない。第二に、世界認識も共通している。世界は「天上の国」と「地上の国」で構成されている。

天上の国は古事記では高天原と呼ばれるが、書紀には名はない。地上の国は2書いずれにおいても葦原中国(あしはらの

なかつくに)と呼ばれる。この外、古事記には黄泉国(よみのくに)と呼ばれる死者の国がある。また、いずれにおいて

も、根の国なるものが登場する(古事記では1ケ所のみ)。これが何なのかは今の所明らかではない。地下の国か、地上

の国としても隔絶した遠方の果ての国であり、いずれもスサノオが逐(お)われた国として出てくる。

記紀神話の相違点を要約すると、古事記では、天にある高天原に神々の世界があり、その意志によって地上の国(葦原中

国)は作られ、かつ、支配される。すなわち、高天原の意志で総てが動いている。そしてその高天原の主宰者は天照大神

である。葦原中国は、天照大神の子孫が治める国であると定められている。一方日本書紀においては、総ては陰陽の理

(ことわり)によって自動的に進行している。天の世界があり、その報道官としてタカミムスビがいるが、その指令で世

界が動いているわけではない。天と地(葦原中国)とは基本的に対等である。葦原中国の主も、予め運命的に定められて

いるわけではなく、武力で奪うのである。ではその高天原はどこにあったのだろうか。これまで「高天原」については多

くの先達が考察し、今日ではほぼ以下の3説にまとめられる。

(1). 新井白石流の地上説

「神とは人である」と説く。高天原は遠い昔に天皇家の先祖がいた場所であるとし、高天原を地上の特定の場所

にあったとする。

(2). 本居宣長流の天上説

高天原が天上にあるというのは古典に書いてある既成事実である。これを地上に求めようなどというのは、「私

(わたくし)ごと」であり、漢風(からふう)のさかしら心から出たものである、と説く。

(3). 山片蟠桃(やまがたばんとう:1748〜1821)流の作為説

「神代のことは、存して論ぜずして可なり」。神代の記事は後世の作為であり、ことさら論ずるには及ばないと

する。もともと神話自体が造られたものであるから、取り上げて論じる事すら意味がないという立場である。

第二次世界大戦中は、(2).の考えが主流であり、戦後は(3).の 山片蟠桃の流れを汲む津田左右吉派の考えが主流となっ

た。しかし(1).の、新井白石流の考え方も、(2).(3).におとらない合理性と実証性を持つと考えられる。特に、「記紀は

過去の歴史を反映している」という立場を取る私のような安本学派(産能大学教授である安本美典博士の唱える歴史観に

共鳴・私淑する歴史学徒)からすれば、(1).の立場が一番合理性に富んでいる。

(1).の立場に立つ研究者は多い。記紀は何らかの史実を含んでいると考える人たちの「高天原候補地」は、大きく分ける

と国外か国内かという事になるが、国外と考える場合には、それは日本民族の起源にまで遡り、一番支持者が多いのはや

はり朝鮮半島という意見のようである。これは、この後の章でみる「天孫降臨神話」の加羅神話との類似性やアメノヒボ

コ伝承などにその根拠を求めている。国外説では朝鮮以外にも幾つかあるが、朝鮮以外では奇想天外な説が多い。国内説

は邪馬台国と同様に、北九州か畿内かという2つに集約されるようである。国内説を検討する場合には、当然大和朝廷の

起源にも言及せざるを得ない。高天原は天皇家の始祖たちの地だからである。諸説を検討して、私の出した結論は、安本

博士の述べるところと同一である。

1).高天が原には、人の世と全く同じ環境がある、即ち、山があり、川があり、田があり、家があり、井戸まである。

稲作が行われており(アマテラスも田を持っている)、機(はた)が織られ、鍛冶屋のかねを打つ音も響き、鶏

までいる。これはどうみても地上世界の描写である。

2).高天が原の文化は、北九州弥生文化と酷似している。稲作、剣、矛、鏡、勾玉、などは、今日、北九州弥生文化

の特徴であり、神話は銅鐸や古墳については一言も言及していない。神話の語る高天が原の事物の特徴は、弥生

文化の特徴そのものであり、記紀神話は弥生時代の北九州からスタートしているように見える。

3).古事記上巻の神話部分に登場する地名をッピックアップし、927年に成立した「延喜式」をテキストとしてそ

の行政区分に従って分類すると、神話の地名は圧倒的に九州と山陰なのがわかる。なかでも九州は畿内の3倍以

上出現する。津田左右吉が述べた「記紀神話は大和朝廷の創作」というのが真実ならば、記紀神話はもっと畿内

を舞台にしていてもよく、当然近畿の地名が登場するはずであるのに、実態は全く異なっている。

第二次世界大戦中は、(2).の考えが主流であり、戦後は(3).の 山片蟠桃の流れを汲む津田左右吉派の考えが主流となっ

た。しかし(1).の、新井白石流の考え方も、(2).(3).におとらない合理性と実証性を持つと考えられる。特に、「記紀は

過去の歴史を反映している」という立場を取る私のような安本学派(産能大学教授である安本美典博士の唱える歴史観に

共鳴・私淑する歴史学徒)からすれば、(1).の立場が一番合理性に富んでいる。

(1).の立場に立つ研究者は多い。記紀は何らかの史実を含んでいると考える人たちの「高天原候補地」は、大きく分ける

と国外か国内かという事になるが、国外と考える場合には、それは日本民族の起源にまで遡り、一番支持者が多いのはや

はり朝鮮半島という意見のようである。これは、この後の章でみる「天孫降臨神話」の加羅神話との類似性やアメノヒボ

コ伝承などにその根拠を求めている。国外説では朝鮮以外にも幾つかあるが、朝鮮以外では奇想天外な説が多い。国内説

は邪馬台国と同様に、北九州か畿内かという2つに集約されるようである。国内説を検討する場合には、当然大和朝廷の

起源にも言及せざるを得ない。高天原は天皇家の始祖たちの地だからである。諸説を検討して、私の出した結論は、安本

博士の述べるところと同一である。

1).高天が原には、人の世と全く同じ環境がある、即ち、山があり、川があり、田があり、家があり、井戸まである。

稲作が行われており(アマテラスも田を持っている)、機(はた)が織られ、鍛冶屋のかねを打つ音も響き、鶏

までいる。これはどうみても地上世界の描写である。

2).高天が原の文化は、北九州弥生文化と酷似している。稲作、剣、矛、鏡、勾玉、などは、今日、北九州弥生文化

の特徴であり、神話は銅鐸や古墳については一言も言及していない。神話の語る高天が原の事物の特徴は、弥生

文化の特徴そのものであり、記紀神話は弥生時代の北九州からスタートしているように見える。

3).古事記上巻の神話部分に登場する地名をッピックアップし、927年に成立した「延喜式」をテキストとしてそ

の行政区分に従って分類すると、神話の地名は圧倒的に九州と山陰なのがわかる。なかでも九州は畿内の3倍以

上出現する。津田左右吉が述べた「記紀神話は大和朝廷の創作」というのが真実ならば、記紀神話はもっと畿内

を舞台にしていてもよく、当然近畿の地名が登場するはずであるのに、実態は全く異なっている。

4).神話に登場する地名は、今の北九州地方に残る地名が圧倒的に多く、なかでも高天が原周辺の地名は福岡県中部

(小郡市・甘木市・朝倉郡・浮羽郡・三井郡・久留米市あたり)に多く残る。高天が原を流れる安川は、いま甘

木市にあるし(旧甘木市安川村)、金山(天の金山)、香山(天の香具山)、岩屋、高木等々、神話の地名はこ

の地方に色濃く残っている。

5).同上の地域には、天照大神、素戔嗚尊、高御産巣日神を祀った神社が多く、同じ福岡県内でも、この地方ほどこ

の3神を祀っている地域はない。しかもこの3神は、魏志倭人伝に登場する「邪馬台国」の幹部3人を彷彿とさ

せる。即ち、卑弥呼、その弟、そして卑弥呼のLOVERである。

【筑前延喜式19座】

宗像神社3座【田心姫神、湍津姫神、市杵嶋姫神】 宗像郡

住吉神社3座【底筒男命、中筒男命、表筒男命】福岡市

志加海神社3座【底津綿津見神、仲津綿津見神、表津綿津見神】福岡市

八幡大菩薩筥崎宮神社【應神天皇 配 神功皇后、玉依姫命」】福岡市

織幡神社【武内大臣、志賀大神、住吉大神、天照大神、宗像大神、八幡大神、壹岐眞根子】宗像市

志登神社【豐玉姫命 和多津見神、息長帶姫命、彦火火出見尊、武内宿禰命】前原市

筑紫神社【五十猛命、白日別神 玉依姫命、坂上田村麿】前原市

竈門神社【玉依姫命 應神天皇、神功皇后】太宰府市

麻良布神社【伊弉諾尊、月夜見尊、天照大神、素盞嗚尊、蛭子尊】朝倉郡

美奈宜神社3座【素盞嗚命、大己貴命、事代主命】甘木市

於保奈牟智神社【大己貴命、天照皇大神、春日大神】甘木市

6).ついでに、魏志倭人伝に記された3世紀の倭国の状況と、神話に現れる高天原の状況について見てみよう。実に

多くの一致点を見いだす事が出来る。

a)・卑弥呼と、天照大神(素戔嗚尊、高御産巣日神も同様)

b)・卑弥呼の宗女「台与」と、万幡豊秋津師比売。(ヨロヅハタトヨアキヅヒメ:高御産巣日神の娘で、天照大

神の太子で、天忍穂耳命(アメノオシホミミのミコト)の妻)。「とよ」の音が一致。

【尚、私は、我が故郷「秋月」(甘木市秋月町)の語源はこの万幡豊秋津師比売(ヨロヅハタトヨアキヅシヒ

メ)にあるのではないかと密かに思っている。ごく最近まで秋月の町には機屋が多かった。】

c)・卑弥呼が魏から貰った鏡と、八尺の鏡(やたのかがみ)。

d)・同じく魏志倭人伝に登場する孔青大句珠と、八尺の勾玉(やさかのまがたま)。

e)・魏王から卑弥呼が貰った「五尺刀」と、神話にたびたび登場する「十拳の剣」(とつかのつるぎ)。

f)・魏志に言う葬儀の後の禊ぎと、イザナギが黄泉の国から帰っておこなう禊ぎ。

g)・同上、死後の亡骸停喪(死後しばらく亡骸をそのままにしておく事)と、黄泉の国でのイザナミの亡骸放置。

h)・同上、葬儀の歌舞飲食と、天若日子(天稚彦:出雲の国譲りの第一陣の使者)死亡時の歌舞飲食(遊ぶとい

う表現になっている。)

i)・魏志にいう骨を用いてのト占と、アマテラスの岩屋籠りで行われた(鹿の)骨を用いてのト占。

j)・同 養蚕による糸つむぎと、古事記に見える蚕の記事。 等々

このうち、c,d,i,jに見える事象は、考古学的にも弥生時代の北九州に見られる特徴として証明されている。

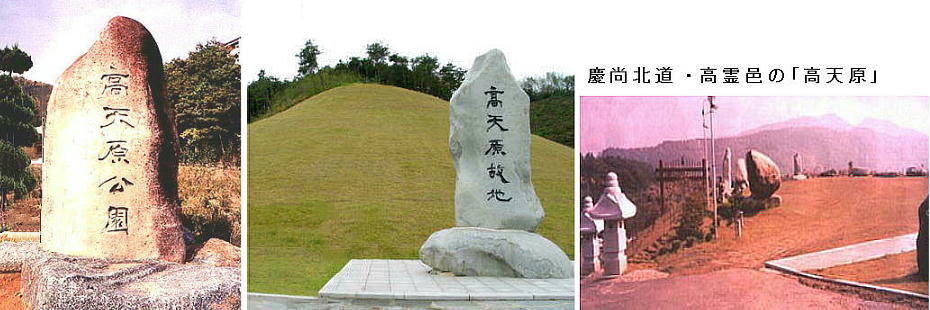

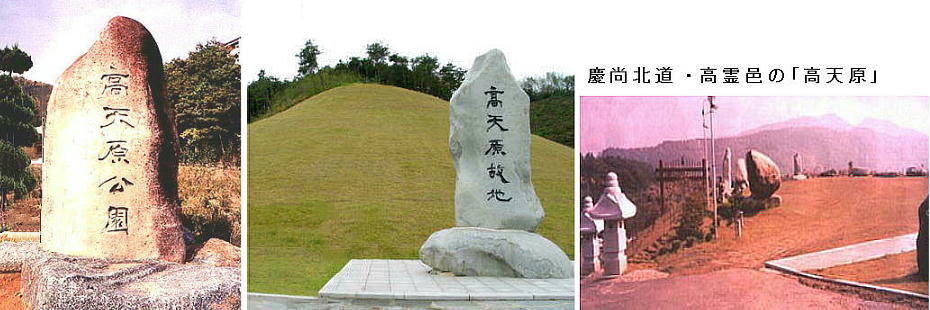

◆ 韓国にある、五万坪の高天原故地

平成11年(1999)6月28日に韓国慶尚北道高霊邑に、「高天原公園」が造成された。この公園は、加耶大学校の総長

李慶熙経済学博士が、大學の敷地内に造ったもので、広さは5万坪に及ぶ。そこには「高天原故地」の標碑が建ち、「高

天原居住神之系譜」を彫り込んである。伊弉諾尊、伊弉冉尊から天照大神、瓊瓊杵尊に至る高天原の系図が描かれている

のである。これらの神々はすべてこの地に住んでいたという。李博士は、別に「高天原」と題する巨大な詩碑も建ててい

て、ハングルと日本語で以下のように書かれている。

高天原 李慶熙

昔此の地を高天原と呼んだ

山や川、土と石は皆昔のままだ

此處に数知れぬ多くの人々が生れ

働いて子を生み育て

老いては この地に埋もれた

見よ向かいの山の加耶王陵を

昔、この地の人達は

遥か遠くアルタイの流れを汲み

その人々の子や孫は

あるいはこの地を開き あるいは

半島の南に加耶の国々を造り

さらには海を渡って今日の日本を築いた

この聖なる高霊の地に生まれたわらべらよ

加耶の清らかな水を飲んで

すなおに育ち

永らくこの地を愛し

さらに廣い世界へ

羽ばたいて行こうではないか

我々の祖先は、遠くアルタイの地からここに住みついて加耶の国を造り、さらに海を渡って日本を造った、と言っている

のだ。李総長は他にも論文を発表し、「高天原=高霊邑」論を展開している。これは、江戸時代からあった「日韓同祖論」

の延長である。日本人でも「高天原=韓国」説を唱える人は今でもいるし、戦前は朝鮮を日本に併合するため韓国内に同

様の碑が沢山建てられていたが、戦後殆どは壊された。戦前は日本の都合でそうされたが、戦後は韓国の優位性を誇るた

めに、韓国人によって「高天原=韓国」説が叫ばれており、同調する日本人も多い。

日本の感覚でいえば、大學の総長の地位にある人が、学問的に証明されていない事績に対して、石碑を建立してまでその

存在証明に走るというのはちょっと理解できないような気がする。しかも韓国のナショナリズムはこれを咎めていないし、

むしろ宣伝に努めているようにも見える。しかし古事記によれば、天照大神も須佐之男命も「筑紫の日向の橘の小戸の阿

波岐原」で、伊邪那伎命が禊をした後に生れたと書かれている。そして伊邪那伎命はその後「淡海の多賀に坐すなり」と

あって、現在多賀大社の御祭神である。記・紀の記述によれば、高天原以前の舞台はアルタイでも韓国でもなく、日本に

なっている。韓国の『三国史記』や『三国遺事』には、古代において韓国から日本に移動して日本を造ったとは、どこに

も書いていないし、もちろん日本の記・紀も高天原は韓国にあったとは書いていない。

李慶煕総長の「高天原の考古学的証明」と題する長論文は、古事記・日本書紀を駆使しながら、高天原韓国論を述べ、加

耶の古墳から、三種の神器はいくらも出てくるとして、学内に博物館も造っている。天照大神以下高天原の神々は韓国人

であり、ニニギノミコト以下が「天孫降臨」して日本を作ったというのである。韓国では藤原鎌足が百済に行き、大化改

新を行ったとする大河ドラマまで放映されたそうである。

日本と韓国のそれぞれの神話は共通点が幾つかあるため、結びつけようとすればいかようにも論を展開できる。都合のよ

い部分を抜き出せば、高天原韓国説も仮説として成立する。勿論韓国内だけでなく、日本国内にも高天原はいっぱいある。

現在、日本にある「高天原」が数十カ所におよび、自治体が堂々と記念碑を建てたり、ここのように公園化して「ここが

高天原だ!」と主張しており、長野県や東北にまで「高天原」がある。仮説は仮説でかまわないが、「説」として聞くに

値するものであって欲しい。

3.伊弉諾尊(イザナギノミコト)と伊弉冉尊(イザナミノミコト)

高天が原に十数柱の神々が生まれ出た最後に、伊弉諾尊(以下イザナギ)と伊弉冉尊(以下イザナミ)が誕生する。天照

大神や素戔嗚尊の父母神である。2人は、高天が原の神々から、まだクラゲのように漂っている日本の国を固めて完成さ

せるように命令を受ける。2人は天の浮き橋に立って、珠の付いた矛を、溶けた国土の中に差し込んでかき回した。こお

ろ、こおろという潮音(うしお)がなった。矛を引き上げたとき、矛の先からしたたりおちた塩が、重なり積もって島と

なった。その島を淤能碁呂島(おのごろしま)という。

「珠の付いた矛」とはモロに男性のシンボルに思えるし、したたりおちる塩ときたら、イギリスの言語学者チェンバレン

でなくともワイセツだと叫びそうである。また、したたり落ちる塩は、そのものずばり、古代の製塩技術によって出来た

塩の塊そのものを指しており、この神話部分はそれをイメージした神話であるという説もある。海水を煮つめてドロドロ

になるやり方で塩を造るのは、弥生時代からある技法であるし、矛は北九州弥生文化の象徴でもある。

この部分だけではなく、イザナギとイザナミの話にはあからさまな性的描写が多く、それは記紀の神話部分全般を通じて

言えることでもある。また糞尿や死の描写などにも眉をひそめるような表現が多く、ここでも「津田説」の成り立たない

ことがわかる。即ち、記紀が天皇家の正当性・優位性を説くために編まれたものであるならば、これらの表現から成り立

っている部分は、全くその意図を解していないことになる。天皇家の尊厳を貶めこそすれ、決して賛美したものにはなっ

ていないし、何よりも記紀の編者たちは、集まってきた説話や伝承を取捨選択するときにこれらの話を除外するはずだ。

どこの民族でも、或いは我々が子供の頃のことでも思い出してみればいい、人々がよく覚えている説話や言い伝えの類は

これらの「エロ・グロ・ナンセンス」な話が多い。こういう人間の根元的な部分に関する言い伝えとかは、世界中で今日

までよく残っており、記紀の編者達は何の規制もかけずこれらの話をそのまま収録している。これは、それらの話が真実

として言い伝えられてきたからに相違ない。ホントに起きた出来事なのかどうかは別にして、当時としては「ホンマの事」

として代々伝えられてきているのである。それ故、編者たちは、修正や改竄を加えず、伝承をそのまま記録したものと思

われる。そこには天皇家の編纂意図は、すくなくとも神話部分においては、存在しないと言ってよい。

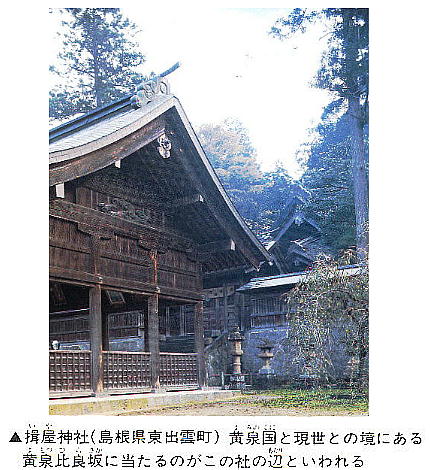

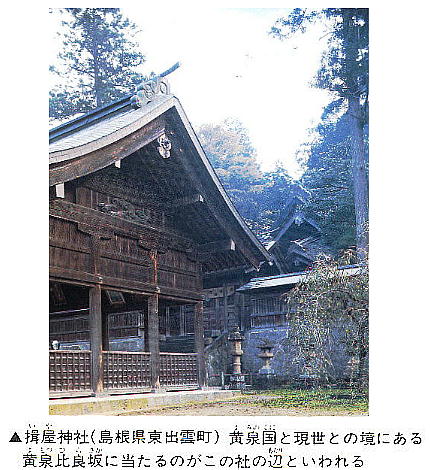

次に、イザナミが火の神を生んだために死亡して行った「黄泉の国」について考えてみる。イザナギはイザナミを追って

黄泉の国へ行くが、変わり果てた妻の姿におののき逃げ帰る。色々な者がイザナギを追ってくるが、黄泉比良坂(よもつ

ひらさか)で、千引の岩(ちびきのいわ)を置いてイザナミと別離の言葉を交わす。

この黄泉比良坂は、黄泉の国と現世の境であり、古事記では出雲の国「伊賦夜坂」(いふやざか)と書かれている。

「出雲国風土記」の意宇(おう)郡の条に、「伊布夜の社」とあり、さらに927年成立の「延喜式」によれば、出雲の

国意宇郡の48座のなかに「揖夜(いふや)神社」があり、現在は、「揖夜(いや)神社」といい、島根県八束郡東出雲

町揖屋に存在している。「揖夜神社」の祭神は、伊弉冉尊(イザナミノミコト)を主神として、大己貴の命、少彦名の命、

事代主の命である。

古事記が、各地の地名をあげてその記述を事実であるように強調しているのは「古事記・日本書紀の研究」でも見てきた

が、この説話においても「伊賦夜坂」が出現するし、イザナミを葬ったのは「比婆山」で、後の、素戔嗚尊、大国主命の

記事でも「根の堅洲国」「宇迦の山」と出雲の地や、それを暗示する地名が出現する。古事記が「出雲の国風土記」を参

照にしているとすれば、どうして出雲なのだろうか。他の各地には「風土記」(の原型)がなかったのだろうか。おそら

く、なかったのであろう。古事記編纂当時、神話に記載できる話は、北九州と出雲を除いてはなかったのである。何故な

ら高天原が北九州で、葦原中津国が出雲なのだから、他の地域にはすくなくとも天津神たちの活動する地域は存在してい

なかった。記紀は神話の材料を他の国々に求めようとしても、当時としては不可能なことだったのである。

次に、イザナミが火の神を生んだために死亡して行った「黄泉の国」について考えてみる。イザナギはイザナミを追って

黄泉の国へ行くが、変わり果てた妻の姿におののき逃げ帰る。色々な者がイザナギを追ってくるが、黄泉比良坂(よもつ

ひらさか)で、千引の岩(ちびきのいわ)を置いてイザナミと別離の言葉を交わす。

この黄泉比良坂は、黄泉の国と現世の境であり、古事記では出雲の国「伊賦夜坂」(いふやざか)と書かれている。

「出雲国風土記」の意宇(おう)郡の条に、「伊布夜の社」とあり、さらに927年成立の「延喜式」によれば、出雲の

国意宇郡の48座のなかに「揖夜(いふや)神社」があり、現在は、「揖夜(いや)神社」といい、島根県八束郡東出雲

町揖屋に存在している。「揖夜神社」の祭神は、伊弉冉尊(イザナミノミコト)を主神として、大己貴の命、少彦名の命、

事代主の命である。

古事記が、各地の地名をあげてその記述を事実であるように強調しているのは「古事記・日本書紀の研究」でも見てきた

が、この説話においても「伊賦夜坂」が出現するし、イザナミを葬ったのは「比婆山」で、後の、素戔嗚尊、大国主命の

記事でも「根の堅洲国」「宇迦の山」と出雲の地や、それを暗示する地名が出現する。古事記が「出雲の国風土記」を参

照にしているとすれば、どうして出雲なのだろうか。他の各地には「風土記」(の原型)がなかったのだろうか。おそら

く、なかったのであろう。古事記編纂当時、神話に記載できる話は、北九州と出雲を除いてはなかったのである。何故な

ら高天原が北九州で、葦原中津国が出雲なのだから、他の地域にはすくなくとも天津神たちの活動する地域は存在してい

なかった。記紀は神話の材料を他の国々に求めようとしても、当時としては不可能なことだったのである。

イザナギが黄泉の国でイザナミの屍(しかばね)を見ておののく場面については、これが何を現しているのか昔から論議

を呼んできたが、これについては、「古事記・日本書紀の研究」内の、「記紀神話のすべて」で考察したので、そちらを

参照されたい。イザナギは黄泉の国から逃げ帰って、筑紫の日向の橘(たちばな)の小門(おとど)の阿波岐原(あわぎ

はら)で汚れを払うために禊(みそ)ぎをする。身につけていた衣類を脱ぎ捨てる時に、それらは次々と神々になった。

船戸神

道之長乳齒神

時置師神

和豆良比能宇斯能神

道俣神

飽咋之宇斯能神

奧疎神

奧津那藝佐毘古神

奧津甲斐辨羅神

邊疎神

邊津那藝佐毘古神

邊津甲斐辨羅神

そして水に潜ると、黄泉の国の汚れからも神々が生まれ、またそれを清めるためにも神々が生まれた。

八十禍津日神

大禍津日神

神直毘神

大直毘神

伊豆能賣神

そして、水底で身を洗い清める時に、

底津綿(上)津見神(ソコツワタツミンカミ)

底筒之男命(ソコツツノオノミコト) が生まれ、

水の中で洗い清めるときに、

中津綿(上)津見神(ナカツワダツミノカミ)

中筒之男命(ナカツツノオノミコト) が生まれ、

水の表面で洗い清めるときに、

上津綿(上)津見神(ウワツワタツミノカミ)

上筒之男命(ウワツツノオノミコト)

がうまれた。この3神のワタツミノカミは、阿曇連(あずみのむらじ)等が祖神として祀る神であり、3神のツツノオノカ

ミは墨江(住吉)三座の大神である。「墨江」は、これまで、この神話が畿内の大和朝廷が造った物というのが定説だった

ため、現在の大阪府の「住之江」と思われていたが、「筑前国那珂郡住吉神社三座」である可能性の方が高そうである。ま

た、国文学者の金子武雄は「この阿曇連の発祥地は、おそらく「和名類聚抄」に見える「筑前国糟屋郡阿曇郷」であろう。」

としている。

そして次に顔や手足を洗い、左目を洗ったとき「天照大神(アマテラス)」が生まれ、右目から「月読神(ツクヨミ)」、

鼻を洗った時「素戔嗚尊(スサノオ)」の、いわゆる三貴神を生み出した。イザナギは、「私は次々に子を産んだが、とう

とう最後に3人の尊い子供を得たぞ。」と大変喜んだ。そしてアマテラスには高天原を治めるように、ツクヨミには夜の国

を、スサノオには海原を、それぞれ治めるように命じた。その時の様子は、古事記原本には以下のように記述されている。

「於是洗左御目時所成神名天照大御神次洗右御目時所成神名月讀命次洗御御時所成神名建速須佐之男命【須佐二字

以音】右件八十禍津日神以下速須佐之男命以前十四柱神者因滌御身所生者也此時伊邪那伎命大歡喜詔吾者生生子而

於生終得三貴子即其御頚珠之玉緒母由良迩【此四字以音下效此】取由良迦志而賜天照大御神而詔之汝命者所知高天

原矣事依而賜也故其御頚珠名謂御倉板擧之神【訓板擧云多那】次詔月讀命汝命者所知夜之食國矣事依也【訓食云袁

須】次詔建速須佐之男命汝命者所知海原矣事依也」

「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」がどこであるのかをめぐっても多くの議論がなされたが、今日では、九州の日向(宮

崎県)、福岡県のいずれか、或いは全くの空想の産物という3説に落ち着いているようである。神話は、以後、本格的な弥

生時代の記述に入っている。

イザナギが黄泉の国でイザナミの屍(しかばね)を見ておののく場面については、これが何を現しているのか昔から論議

を呼んできたが、これについては、「古事記・日本書紀の研究」内の、「記紀神話のすべて」で考察したので、そちらを

参照されたい。イザナギは黄泉の国から逃げ帰って、筑紫の日向の橘(たちばな)の小門(おとど)の阿波岐原(あわぎ

はら)で汚れを払うために禊(みそ)ぎをする。身につけていた衣類を脱ぎ捨てる時に、それらは次々と神々になった。

船戸神

道之長乳齒神

時置師神

和豆良比能宇斯能神

道俣神

飽咋之宇斯能神

奧疎神

奧津那藝佐毘古神

奧津甲斐辨羅神

邊疎神

邊津那藝佐毘古神

邊津甲斐辨羅神

そして水に潜ると、黄泉の国の汚れからも神々が生まれ、またそれを清めるためにも神々が生まれた。

八十禍津日神

大禍津日神

神直毘神

大直毘神

伊豆能賣神

そして、水底で身を洗い清める時に、

底津綿(上)津見神(ソコツワタツミンカミ)

底筒之男命(ソコツツノオノミコト) が生まれ、

水の中で洗い清めるときに、

中津綿(上)津見神(ナカツワダツミノカミ)

中筒之男命(ナカツツノオノミコト) が生まれ、

水の表面で洗い清めるときに、

上津綿(上)津見神(ウワツワタツミノカミ)

上筒之男命(ウワツツノオノミコト)

がうまれた。この3神のワタツミノカミは、阿曇連(あずみのむらじ)等が祖神として祀る神であり、3神のツツノオノカ

ミは墨江(住吉)三座の大神である。「墨江」は、これまで、この神話が畿内の大和朝廷が造った物というのが定説だった

ため、現在の大阪府の「住之江」と思われていたが、「筑前国那珂郡住吉神社三座」である可能性の方が高そうである。ま

た、国文学者の金子武雄は「この阿曇連の発祥地は、おそらく「和名類聚抄」に見える「筑前国糟屋郡阿曇郷」であろう。」

としている。

そして次に顔や手足を洗い、左目を洗ったとき「天照大神(アマテラス)」が生まれ、右目から「月読神(ツクヨミ)」、

鼻を洗った時「素戔嗚尊(スサノオ)」の、いわゆる三貴神を生み出した。イザナギは、「私は次々に子を産んだが、とう

とう最後に3人の尊い子供を得たぞ。」と大変喜んだ。そしてアマテラスには高天原を治めるように、ツクヨミには夜の国

を、スサノオには海原を、それぞれ治めるように命じた。その時の様子は、古事記原本には以下のように記述されている。

「於是洗左御目時所成神名天照大御神次洗右御目時所成神名月讀命次洗御御時所成神名建速須佐之男命【須佐二字

以音】右件八十禍津日神以下速須佐之男命以前十四柱神者因滌御身所生者也此時伊邪那伎命大歡喜詔吾者生生子而

於生終得三貴子即其御頚珠之玉緒母由良迩【此四字以音下效此】取由良迦志而賜天照大御神而詔之汝命者所知高天

原矣事依而賜也故其御頚珠名謂御倉板擧之神【訓板擧云多那】次詔月讀命汝命者所知夜之食國矣事依也【訓食云袁

須】次詔建速須佐之男命汝命者所知海原矣事依也」

「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」がどこであるのかをめぐっても多くの議論がなされたが、今日では、九州の日向(宮

崎県)、福岡県のいずれか、或いは全くの空想の産物という3説に落ち着いているようである。神話は、以後、本格的な弥

生時代の記述に入っている。

* 謝辞: このコーナーは、安本美典著「封印された邪馬台国」(1999.9.27PHP出版)をテキストにしている。

用いた図表は同書と、「邪馬台国と高天が原伝承」平成16年3月10日・勉誠出版から転載した。

* 謝辞: このコーナーは、安本美典著「封印された邪馬台国」(1999.9.27PHP出版)をテキストにしている。

用いた図表は同書と、「邪馬台国と高天が原伝承」平成16年3月10日・勉誠出版から転載した。

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

第二次世界大戦中は、(2).の考えが主流であり、戦後は(3).の 山片蟠桃の流れを汲む津田左右吉派の考えが主流となっ た。しかし(1).の、新井白石流の考え方も、(2).(3).におとらない合理性と実証性を持つと考えられる。特に、「記紀は 過去の歴史を反映している」という立場を取る私のような安本学派(産能大学教授である安本美典博士の唱える歴史観に 共鳴・私淑する歴史学徒)からすれば、(1).の立場が一番合理性に富んでいる。 (1).の立場に立つ研究者は多い。記紀は何らかの史実を含んでいると考える人たちの「高天原候補地」は、大きく分ける と国外か国内かという事になるが、国外と考える場合には、それは日本民族の起源にまで遡り、一番支持者が多いのはや はり朝鮮半島という意見のようである。これは、この後の章でみる「天孫降臨神話」の加羅神話との類似性やアメノヒボ コ伝承などにその根拠を求めている。国外説では朝鮮以外にも幾つかあるが、朝鮮以外では奇想天外な説が多い。国内説 は邪馬台国と同様に、北九州か畿内かという2つに集約されるようである。国内説を検討する場合には、当然大和朝廷の 起源にも言及せざるを得ない。高天原は天皇家の始祖たちの地だからである。諸説を検討して、私の出した結論は、安本 博士の述べるところと同一である。 1).高天が原には、人の世と全く同じ環境がある、即ち、山があり、川があり、田があり、家があり、井戸まである。 稲作が行われており(アマテラスも田を持っている)、機(はた)が織られ、鍛冶屋のかねを打つ音も響き、鶏 までいる。これはどうみても地上世界の描写である。 2).高天が原の文化は、北九州弥生文化と酷似している。稲作、剣、矛、鏡、勾玉、などは、今日、北九州弥生文化 の特徴であり、神話は銅鐸や古墳については一言も言及していない。神話の語る高天が原の事物の特徴は、弥生 文化の特徴そのものであり、記紀神話は弥生時代の北九州からスタートしているように見える。 3).古事記上巻の神話部分に登場する地名をッピックアップし、927年に成立した「延喜式」をテキストとしてそ の行政区分に従って分類すると、神話の地名は圧倒的に九州と山陰なのがわかる。なかでも九州は畿内の3倍以 上出現する。津田左右吉が述べた「記紀神話は大和朝廷の創作」というのが真実ならば、記紀神話はもっと畿内 を舞台にしていてもよく、当然近畿の地名が登場するはずであるのに、実態は全く異なっている。

次に、イザナミが火の神を生んだために死亡して行った「黄泉の国」について考えてみる。イザナギはイザナミを追って 黄泉の国へ行くが、変わり果てた妻の姿におののき逃げ帰る。色々な者がイザナギを追ってくるが、黄泉比良坂(よもつ ひらさか)で、千引の岩(ちびきのいわ)を置いてイザナミと別離の言葉を交わす。 この黄泉比良坂は、黄泉の国と現世の境であり、古事記では出雲の国「伊賦夜坂」(いふやざか)と書かれている。 「出雲国風土記」の意宇(おう)郡の条に、「伊布夜の社」とあり、さらに927年成立の「延喜式」によれば、出雲の 国意宇郡の48座のなかに「揖夜(いふや)神社」があり、現在は、「揖夜(いや)神社」といい、島根県八束郡東出雲 町揖屋に存在している。「揖夜神社」の祭神は、伊弉冉尊(イザナミノミコト)を主神として、大己貴の命、少彦名の命、 事代主の命である。 古事記が、各地の地名をあげてその記述を事実であるように強調しているのは「古事記・日本書紀の研究」でも見てきた が、この説話においても「伊賦夜坂」が出現するし、イザナミを葬ったのは「比婆山」で、後の、素戔嗚尊、大国主命の 記事でも「根の堅洲国」「宇迦の山」と出雲の地や、それを暗示する地名が出現する。古事記が「出雲の国風土記」を参 照にしているとすれば、どうして出雲なのだろうか。他の各地には「風土記」(の原型)がなかったのだろうか。おそら く、なかったのであろう。古事記編纂当時、神話に記載できる話は、北九州と出雲を除いてはなかったのである。何故な ら高天原が北九州で、葦原中津国が出雲なのだから、他の地域にはすくなくとも天津神たちの活動する地域は存在してい なかった。記紀は神話の材料を他の国々に求めようとしても、当時としては不可能なことだったのである。

イザナギが黄泉の国でイザナミの屍(しかばね)を見ておののく場面については、これが何を現しているのか昔から論議 を呼んできたが、これについては、「古事記・日本書紀の研究」内の、「記紀神話のすべて」で考察したので、そちらを 参照されたい。イザナギは黄泉の国から逃げ帰って、筑紫の日向の橘(たちばな)の小門(おとど)の阿波岐原(あわぎ はら)で汚れを払うために禊(みそ)ぎをする。身につけていた衣類を脱ぎ捨てる時に、それらは次々と神々になった。 船戸神 道之長乳齒神 時置師神 和豆良比能宇斯能神 道俣神 飽咋之宇斯能神 奧疎神 奧津那藝佐毘古神 奧津甲斐辨羅神 邊疎神 邊津那藝佐毘古神 邊津甲斐辨羅神 そして水に潜ると、黄泉の国の汚れからも神々が生まれ、またそれを清めるためにも神々が生まれた。 八十禍津日神 大禍津日神 神直毘神 大直毘神 伊豆能賣神 そして、水底で身を洗い清める時に、 底津綿(上)津見神(ソコツワタツミンカミ) 底筒之男命(ソコツツノオノミコト) が生まれ、 水の中で洗い清めるときに、 中津綿(上)津見神(ナカツワダツミノカミ) 中筒之男命(ナカツツノオノミコト) が生まれ、 水の表面で洗い清めるときに、 上津綿(上)津見神(ウワツワタツミノカミ) 上筒之男命(ウワツツノオノミコト) がうまれた。この3神のワタツミノカミは、阿曇連(あずみのむらじ)等が祖神として祀る神であり、3神のツツノオノカ ミは墨江(住吉)三座の大神である。「墨江」は、これまで、この神話が畿内の大和朝廷が造った物というのが定説だった ため、現在の大阪府の「住之江」と思われていたが、「筑前国那珂郡住吉神社三座」である可能性の方が高そうである。ま た、国文学者の金子武雄は「この阿曇連の発祥地は、おそらく「和名類聚抄」に見える「筑前国糟屋郡阿曇郷」であろう。」 としている。 そして次に顔や手足を洗い、左目を洗ったとき「天照大神(アマテラス)」が生まれ、右目から「月読神(ツクヨミ)」、 鼻を洗った時「素戔嗚尊(スサノオ)」の、いわゆる三貴神を生み出した。イザナギは、「私は次々に子を産んだが、とう とう最後に3人の尊い子供を得たぞ。」と大変喜んだ。そしてアマテラスには高天原を治めるように、ツクヨミには夜の国 を、スサノオには海原を、それぞれ治めるように命じた。その時の様子は、古事記原本には以下のように記述されている。 「於是洗左御目時所成神名天照大御神次洗右御目時所成神名月讀命次洗御御時所成神名建速須佐之男命【須佐二字 以音】右件八十禍津日神以下速須佐之男命以前十四柱神者因滌御身所生者也此時伊邪那伎命大歡喜詔吾者生生子而 於生終得三貴子即其御頚珠之玉緒母由良迩【此四字以音下效此】取由良迦志而賜天照大御神而詔之汝命者所知高天 原矣事依而賜也故其御頚珠名謂御倉板擧之神【訓板擧云多那】次詔月讀命汝命者所知夜之食國矣事依也【訓食云袁 須】次詔建速須佐之男命汝命者所知海原矣事依也」 「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」がどこであるのかをめぐっても多くの議論がなされたが、今日では、九州の日向(宮 崎県)、福岡県のいずれか、或いは全くの空想の産物という3説に落ち着いているようである。神話は、以後、本格的な弥 生時代の記述に入っている。

* 謝辞: このコーナーは、安本美典著「封印された邪馬台国」(1999.9.27PHP出版)をテキストにしている。 用いた図表は同書と、「邪馬台国と高天が原伝承」平成16年3月10日・勉誠出版から転載した。

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編