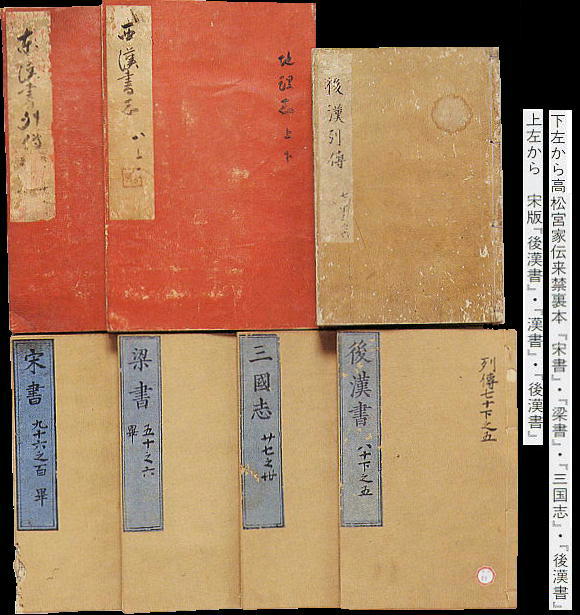

4.文献は語る −中国国史・その1−

<正史>

正史(せいし)とは、東アジア諸国において、主に国家によって公式に編纂された王朝の歴史書のことである。中国の

二十四史が代表的なものとしてあげられる。正史(特に後述する「断代史」の形式をとる正史)は、一つの王朝が滅び

た後、次代の王朝に仕える人々が著すため、最後の君主などは実際以上に悪く書かれる傾向にある。また正史をまとめ

るに当たり、最も参考にするのは前王朝の史官が残した記録であるので、その時点で都合の悪い所が消されていたり、

粉飾されていたりする場合もありえる。正史は信頼性の高い史料であるとは言えるが、歴史事実を引き出すには歴史学

の手法にのっとり厳密な史料批判を経て行う必要があることに変わりはない。

<中国における正史>

中国では、もと孔子の作とされる『春秋』のように編年体の史書が一般的であったが、司馬遷の著した『史記』以来、

紀伝体が盛んに行われるようになった。史記を継いで前漢王朝一代の歴史書とした班固の『漢書』からは王朝ごとに時

代を区切った紀伝体の史書(いわゆる「断代史」)の体裁が流行した。しかし、「史記」「漢書」をはじめ、西晋の陳

寿が書いた『三国志』、宋の范曄が書いた『後漢書』、梁の沈約が書いた『宋書』など、当初の紀伝体史書はみな個人

の撰であった。唐に至って、歴史書を編纂する事業は国家の事業となり、『晋書』『梁書』『陳書』『周書』『隋書』

などが次々と編纂され、これまでの紀伝体の史書のうち史記や漢書、三国史などとあわせて「正史」とした。これらは

北朝の系譜に連なる唐の編纂であるが故に、晋朝の後継国である南朝よりも、むしろ北朝の諸王朝を正統として扱う傾

向があったといわれる。こうして唐以降、正史は王朝の支配の正統性を明らかにする道具となり、王朝が成立すると滅

亡した前王朝の正史を編纂させるようになった。清のとき、二十四書が正史として再度選ばれ、「二十四史」と呼ばれ

るようになったので、中国の正史といえば普通二十四史を指す。

二十四史は、清の乾隆帝によって定められた中国の王朝の正史24書のことである。伝説上の帝王「黄帝」から明滅亡

の1644年までの歴史を含む。尚、ここでは「国史」と「正史」は同じ意味として扱っている。

中国24国史一覧

--------------------------------------------------------

書名 編著者 成立年代

史記 司馬遷 前漢

漢書 班固 後漢

後漢書 范曄 宋

三国志 陳寿 西晋

晋書 房玄齢他 唐

宋書 沈約 南斉

南斉書 蕭子顕 梁

梁書 姚思廉 唐

陳書 姚思廉 唐

魏書 魏収 北斉

北斉書 李百薬 唐

周書 令狐徳□ 唐

隋書 魏徴、長孫無忌 唐

南史 李延寿 唐

北史 李延寿 唐

旧唐書 劉□他 後晋

新唐書 欧陽修、宋祁 北宋

旧五代史 薛居正他 北宋

新五代史 欧陽修 北宋

宋史 トクト(脱脱)他 元

遼史 トクト他 元

金史 トクト他 元

元史 宋濂他 明

明史 張廷玉他 清

--------------------------------------------------------

中華民国期に至って、元史を改めた『新元史』が編纂され、政府によって正史に加えられて「二十五史」となったが、

『新元史』のかわりに、同じく民国期の編纂による『清史稿』を数えて「二十五史」とする場合もあり、一定しない。

『新元史』『清史稿』をともに含めた「二十六史」という呼び方もされている。

【以上、出典: Internetフリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』より】

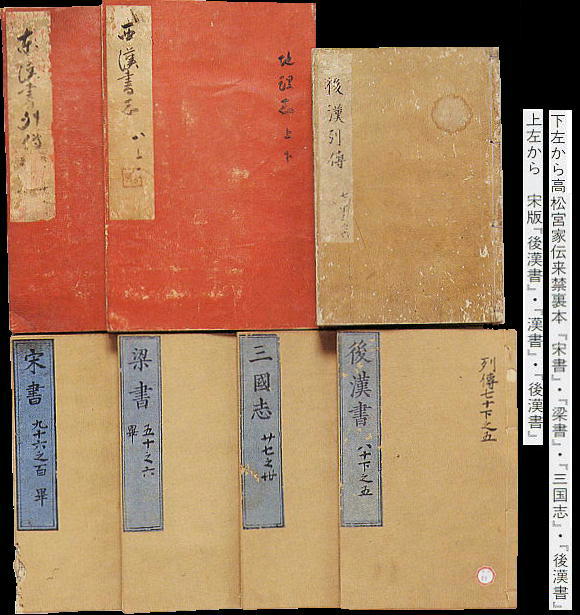

宋書

宋書

晋書

晋書

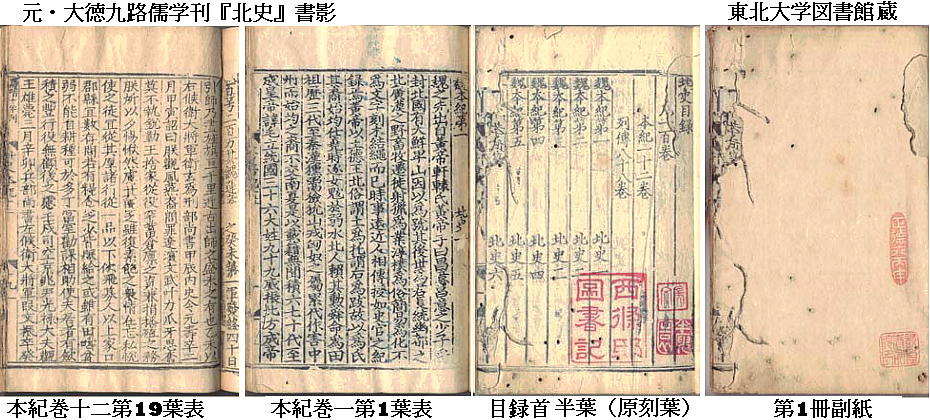

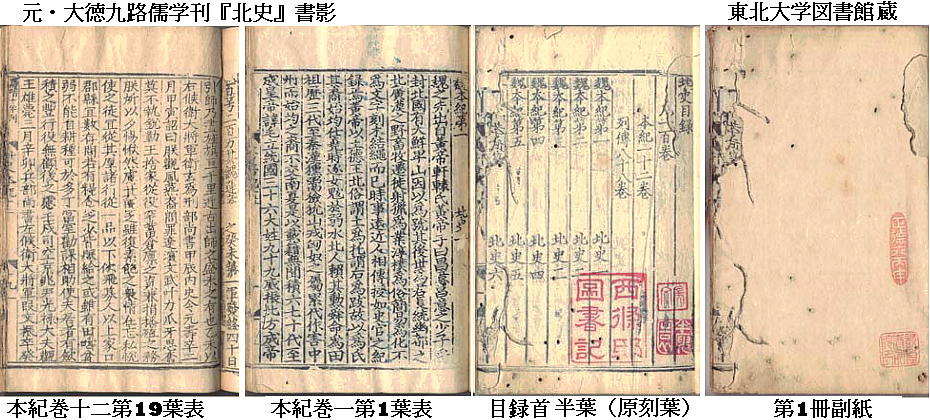

北史

北史

中国国史一覧(倭についての記述があるもの。日本表記は除く)

--------------------------------------------------------

書名 編著者 成立年代 王朝の成立順

漢 書 班固 後漢 後82年頃 1

三國志 陳壽 西晉 3世紀末 3

後漢書 范曄 劉宋 432年頃 2

宋 書 沈約 南齊 488 5

南齊書 蕭子顕 梁 6世紀前半 6

梁 書 姚思廉 唐 636 7

晉 書 房玄齢 等 唐 648 4

隋 書 魏徴 等 唐 636・656 8

南 史 李延壽 唐 659 10

北 史 李延壽 唐 659 9

舊唐書 劉[日旬] 等 後晋 945 11

-------------------------------------------------------

以上の、「倭」或いは「倭人」「倭国」の記述がある国史のみを、以下で見ていく事にする。尚、ここでは国史の成立

順ではなく、王朝の成立順に紹介している。従って、成立順はいちおう頭に入れておいて頂きたい。

(1).『漢書』 卷二十八下地理志第八下燕地の条 幽州屬

--------------------------------------------------------------------------------

後漢の「班固」が明帝に任ぜじられ、漢の高祖から王莽に至る前漢の史実を撰録したもの。十二帝紀、八表、十志、七

十列伝からなる。班固は61歳で獄死するが、八表、天文志を補うため、後を受けた妹の班昭(はんしょう)、ついで

任命された馬続(ばしょく)が完成した。後、唐代に「顔師古」等が註を附記した。「前漢書」とも云う。

--------------------------------------------------------------------------------

樂浪海中有倭人、分爲百餘國、以歳時來獻見云。

楽浪の海中に倭人あり。分かれて百餘国をなし、歳時をもって来たり獻見すと云う。

--------------------------------------------------------------------------------

■この文章は、後の各史書の冒頭に引用されるほど影響を及ばしている。後漢書、三國志、晉書、宋書、南齊書、北史、

隋書に引用されているが、「歳時をもって来たり獻見す」の事実が確認できるのは、後漢の初代光武帝の建武中元二年

(57)に、倭の奴国が入貢して光武帝から金印を授かったとの記事が「後漢書・東夷傳」に見えるのが初見である。

「倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。光武賜以印綬。」

■前漢時代に朝貢した詳細な事実は文献上は確認できないが、しかし漢書に記されているし、しかも後漢になってすぐ

金の印綬を貰うと云うのは、おそらく前漢時代も倭からの朝貢は続いていたのだろうと思う。それは奴国のみからでは

なく、百餘國のうち有力な数カ国が朝貢していたものと思われ、その中でも、光武帝期には奴国が有力な倭の国として

の地位を占めていたと思われる。でなければ、はじめて訪問して来た東夷の奴国に、いきなり金印などを授けるとはと

ても思えない。後の「宋史」外国伝・日本国の条に、「日本国は本(もと)倭国の奴国なり。後漢より初めて朝貢し、

魏・晋・宋・隋を経て皆来貢す。」とあることなどを受けて、前漢時代には倭からの朝貢はなかったという意見もある

が、私はそうは思わない。漢書に記されているとおり、「歳時をもって来たり獻見」していたのだろうと判断する。

--------------------------------------------------------------------------------

【如淳曰 :「如墨委面、在帶方東南萬里。」

臣[王贊]曰:「倭是國名、不謂用墨、故謂之委也。」

師古曰 :「如淳云『如墨委面』、蓋音委字耳、此音非也。倭音一戈反、今猶有倭國。魏略云『倭在帶方東南大海

中、依山島爲國、度海千里、復有國、皆倭種。』」

--------------------------------------------------------------------------------

班固(はんこ : 光武帝建武8年(32)生まれ

明帝(めいてい: 劉荘、(57年〜75年在位)

高祖(こうそ : 劉邦、 (BC206年〜BC195年在位)

王莽(おうもう: 莽 巨君、(AD8年〜AD23年在位)新王

--------------------------------------------------------------------------------

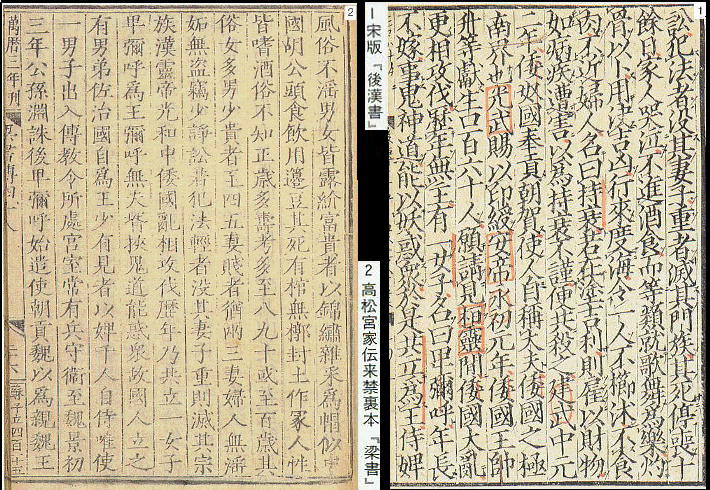

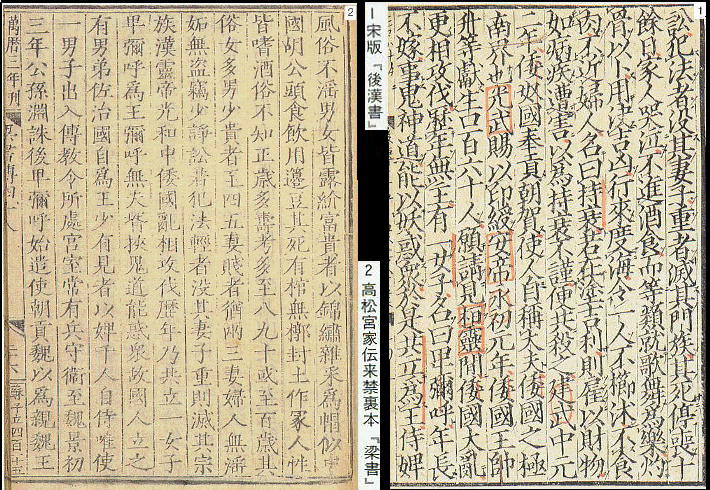

(2).『後漢書』巻八五列伝・東夷傳・倭

--------------------------------------------------------------------------------

本紀十巻・列伝八十巻は、劉宋時代、范曄が撰したもの。宋の文帝元嘉元年(424)宣城太守に左遷され「後漢書」の

編修にとりかかるが、謀反を告発されて死刑となる。獄にあって予定の十志が編めず、現後漢書の志三十巻は晋の司馬

彪の「続漢書」によって、また本紀十二巻と列伝八十八巻は、唐の章懐太子の註によって補われた。

王朝の流れとしては後漢は前漢の直後に位置するが、後漢書は「三国志」よりも後に編まれた。そのため倭国に関する

条は、たぶんに三国志を参考にした形跡が見られる。

--------------------------------------------------------------------------------

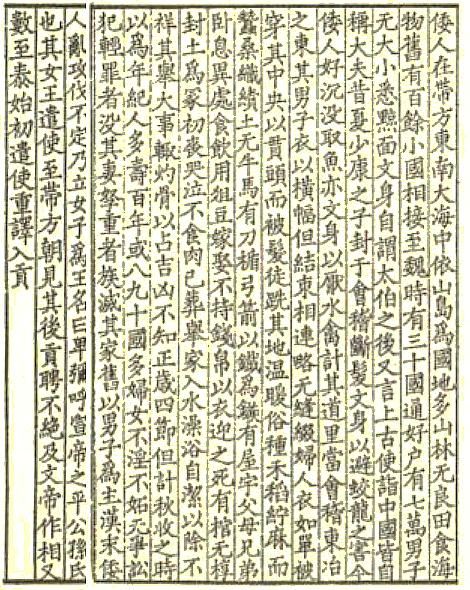

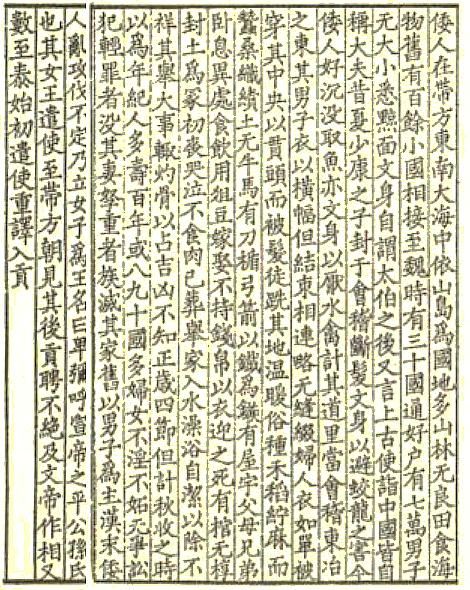

倭在韓東南大海中、依山嶋爲居、凡百餘國。自武帝滅朝鮮、使驛通於漢者三十許國、國皆稱王、世世傳統。其大倭王居

邪馬臺國。

倭は韓の東南の大海の中にあり、山島に依りて居(すまい)を為し、凡(およ)そ百餘國なり。武帝が朝鮮を滅ぼして

より、使訳の漢に通じる者三十許(ほど)の国にして、国は皆王と称し世世伝統す。その大倭王は邪馬台国に居る。

■「楽浪海中」が「韓東南大海中」に変わっている。確かにこの方が方角的には正解である。後漢時代の韓は、馬韓、

弁韓、辰韓の三国に分かれていた。記事は魏志倭人伝を参照していると思われるが、「國皆稱王、世世傳統。其大倭王、

居邪馬臺國」という表現は注目される。(三十)国にはそれぞれ王がいて、代々世襲している。その中で大倭王という

表現は、邪馬臺國王がその他の王たちとは違う特別な存在である事を示している。後漢書で邪馬台国という語が出現す

るのはここだけである。

--------------------------------------------------------------------------------

樂浪郡徼、去其國萬二千里、去其西北界拘邪韓國七千餘里。其地大較、在會稽東冶之東、與朱崖、tan[偏人旁右澹]耳

相近。故其法俗多同。

楽浪郡の徼(とりで)は、その国を去ること万二千里、その西北界の拘(狗)邪韓國を去ること七千餘里なり。その地

は大較(おおむね)會稽東冶の東にあり、朱崖・tan耳と相近く、故にその法俗は多く同じ。

■徼とは、楽浪郡の太守がいる役所を指すのだろう。そこから万二千里とは邪馬台国までの距離で、狗邪韓國から七千

里という表現も三国志と同じである。「倭は會稽・東冶の東側にあり、習俗も朱崖・tan耳と同じ」、も三国志にある。

--------------------------------------------------------------------------------

土宜禾稻、麻紵、蠶桑、知織績爲[糸兼]布。出白珠、青玉。其山有丹土。土氣温don[扁月旁冠而脚大]、冬夏生菜茹。

無牛馬虎豹羊鵲。【鵲或作[奚隹]】其兵有矛、楯、木弓、竹矢或以骨爲鏃。

男子皆黥面文身、以其文左右大小別尊卑之差。其男衣皆横幅結束相連。女人被髮屈[糸介]、衣如單被、貫頭而著之。

並以丹朱[土分]身、【説文曰:「[土分]、塵也。音蒲頓反】如中國之用粉也。

有城柵屋室。父母兄弟異處、唯會同男女無別。飮食以手、而用hen[冠竹脚邊]豆。俗皆徒跣、以蹲踞爲恭敬。人性嗜酒。

多壽考、至百餘歳者甚衆。國多女子、大人皆有四五妻、其餘或兩或三。女人不淫不to[偏女旁戸]。

又俗不盜竊、少爭訟。犯法者沒其妻子、重者滅其門族。其死停喪十餘日、家人哭泣、不進酒食、而等類就歌舞爲樂。灼

骨以卜、用決吉凶。行來度海、令一人不櫛沐、不食肉、不近婦人、名曰「持衰」。若在塗吉利、則雇以財物;如病疾遭

害、以爲持衰不謹便共殺之。

土は禾稻(かとう)、麻紵(まちょ)、蠶桑(さんそう)に宜しく、織績(しょくせき)を知り、[糸兼]布(けんぷ)

を為す。白珠、青玉を出す。その山には丹土有り。土氣は温don[扁月旁冠而脚大]にして、冬夏は菜茹(さいじょ)を生

ず。牛、馬、虎、豹、羊、鵲(かささぎ)無し。その兵には矛、楯、木弓あり。竹矢或いは骨を以て鏃となす。

男子は皆黥面・文身し、その文(あや)の左右・大小を以て尊卑の差を別(わか)つ。その男の衣は皆、横幅、結束し

て相連ぬ。女人は被髮・屈[糸介](くっけい)にして、衣は單被(たんぴ)のごとく。頭を貫きてこれを著(き)る。

並(みな)丹朱を以て身に[土分](ふりか)け、中國の粉を用いるが如きなり。

城柵、屋室あり。父母・兄弟は處を異にし、唯(ただ)會同は男女の別無し。飮食は手を以てし、hen[冠竹脚邊]豆を

用う。俗は皆、徒跣(とせん)、蹲踞(そんきょ)を以て恭敬と為す。人の性は酒を嗜(たしな)む。壽考多く、百餘

歳に至る者、甚(はなは)だ衆(おお)し。國には女子多く、大人は皆四五妻を有(も)ち、その餘(ほか)は或は兩

(ふたり)或は三(人)なり。女人は淫ならず、to[偏女旁戸](ねた)まず。

又、俗は盜竊せず、爭訟少なし。法を犯したる者はその妻子を没収し、重き者はその門族を滅ぼす。その死の停喪は十

日餘り、家人は哭泣し、酒食を進めずして、等類は就(つ)きて歌舞し樂をなす。骨を灼き以って卜(ぼく)し、用い

て吉凶を決す。行來(こうらい)に海を度(わた)るに、一人櫛沐(しっもく)せず、肉を食せず、婦人を近づけず、

名づけて曰く「持衰」(じさい)という。若し吉利を塗(かざ)るにありては、則ち雇(むく)いるに財物を以てし、

如(も)し、病疾の害に遭(あ)えば、持衰の謹(つつし)まざるがなりと、便(すなわち)共にこれを殺す。

■この部分の記述も、細かい点での表現の違いはあるが、その内容の殆どは三国志からの引用である。ここまでそっく

り引用して、「范曄よ!おまえのオリジナリティーはないんか!」と云いたくなるほどだが、中国正史といえども、そ

の原典・出典は結構いい加減なことを我々は知るのである。

--------------------------------------------------------------------------------

建武中元二年、倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。光武賜以印綬。

建武中元二年(57)、倭の奴國、貢を奉りて朝賀し、使人は自らを太夫と稱し、倭國の極南界なり。光武は賜う以印綬を

以てす。

■ここが有名な「金印」の出典である。志賀島で発見された金印は、この文章をもってそれとされた。ここで注目され

るのは、「倭國之極南界也」という文節だろう。これは何を言おうとしているのだろうか。後漢の時代、というよりも、

范曄の頭の中では「倭」というのは奴国をもってその南限としていたのだろうか。だとすれば、彼の頭の中での倭国は

狗邪韓国から対馬・壱岐を経て奴国までがその範囲だった事になる。これは前出の「在會稽東冶之東、與朱崖、tan」

にあったという「倭」と、どういう関係になるのだろうか。ともあれ、奴国が朝貢した一月後、光武帝は南宮前殿にお

いて崩御する。

--------------------------------------------------------------------------------

安帝永初元年、倭國王帥升等獻生口百六十人、願請見。

安帝の永初元年(107)、倭國王(の使い?)、帥升(すし?そしょう?)等、生口百六十人を献じて、請見を願う。

■続く文節も物議を醸す文章である。後段はいいとして、問題は前段である。金印を貰った時の表現は「使人自稱大夫」

となっていて、臣下が漢へ赴いたことになっているが、ここでは帥升が王自ら安帝への請見を願い出ている。しかも

「倭国王」である。王が危険を冒して自ら大海を越えて行くことは考えられないとして、これは(使)という一字が

「國王と帥升等」の間に抜けているのだという解釈が一般的だが、原文のまま、いや王が出向いたのだとか、奴国の豪

族である帥升等が「倭国王」をかたって請見したのだという意見などがある。いずれにしても、この年は奴国王が金印

を貰ってからちょうど50年目にあたる。その頃に、一応中国から「倭国王」と見なされた帥升が、生口を160人も

漢に献じたほどに、倭国では戦が行われていたと云うことだろう。それを書き記したのが以下の文節だ。

--------------------------------------------------------------------------------

桓、靈間、倭國大亂、更相攻伐、歴年無主。有一女子名曰卑彌呼、年長不嫁、事鬼神道、能以妖惑衆、於是共立爲王。

侍婢千人、少有見者、唯有男子一人給飮食、傳辭語。居處宮室樓觀城柵、皆持兵守衞。法俗嚴峻。

桓・靈の間、倭國は大亂し、更(こもごも)相攻伐(こうばつ)し、歴年主なし。一女子あり、名づけて曰く卑彌呼と

いう。年長ずるも嫁(かしず)かず、鬼神の道に事(つか)え、能(よ)く妖を以って衆を惑わす。ここに於て、共に

立てて王となす。侍べる婢千人、見(まみ)える者少なし。唯男子一人有りて飮食を給(つかさど)り、辭語を傳う。

宮室に居處(すまい)し、樓觀・城柵あり。皆兵を持って守衞す。法俗は嚴峻なり。

■桓・靈の間とは、後漢朝の桓帝(在位147〜167)と靈帝(在位168〜189)の政権下を云う。桓帝の即位から靈帝の退

位までは約40年である。この間倭国で大乱が起き、互いに攻伐していたと記されているが、実は大乱は倭だけで起き

ていたのではない。後漢書東夷伝には「永初に逮(いた)り多難となり、始めて寇鈔(こうしょう)に入る。桓・靈失

政し、漸(やや)に滋曼(じまん)す。」とある。倭國王、帥升が二回目の朝貢をするのが永初元年である。この永初

になってから多難となり、寇鈔(各地に攻撃を仕掛けること)したとある。さらに、失政で権力を振るった(滋曼す)

とあり、さらに同じ東夷伝の韓の条にも、「靈帝の末、韓・?[way]盛んとなり、制するに能たわず、百姓は苦(いた)

く乱れ、流亡して韓に入るもの多し。」との記事が見える。つまり、桓、靈の間は、本家の中国に置いても、韓におい

ても、倭においても大乱が起きていたのである。「韓に入るもの多し」という事は、さらに進んで倭へ渡ってきた者た

ちも大勢いた事だろう。卑弥呼共立の記事については「三国志」の部分で見ることにする。

--------------------------------------------------------------------------------

自女王國東度海千餘里至拘奴國、雖皆倭種、而不屬女王。自女王國南四千餘里至朱儒國。人長三四尺。自朱儒東南行船

一年、至裸國、黒齒國、使驛所傳、極於此矣。

女王國より東、海を度(わた)ること千餘里で拘(狗)奴國に至る。皆倭種と雖ども、女王に屬さず。女王國より南四

千餘里にて朱儒國へ至る。人の長(たけ)三四尺なり。朱儒より東南、船で行くこと一年にして裸國・黒齒國へいたる。

使驛の傳(つた)うる所、此に於いて極矣(きわまれ)り。

■ここも三国志からの転載であるが、裸國・黒齒國まで使驛(つうやく)が傳わるとしている。しかしこれは殆ど想像

で書いたものと思われる。ここで注目すべきは、女王国の東に狗奴國があるとしている点である。これは「倭」の概念

が「後漢書」の編者たちにとって、一部北九州にとどまらず、本州をも「倭」と認識していたことを示している。つま

り「後漢書」が、畿内ヤマトに王権が確立している(しつつある?)時代になって編まれた事を示しているのである。

--------------------------------------------------------------------------------

范曄(はんよう : 東晋の安帝隆安二年(398)の生まれ。元嘉22年(445)死刑。

武帝(ぶてい : 劉徹。(前141〜前87の間在位)前漢第七代の王。東夷・南蛮・西南蛮・匈奴を征服。

光武帝(こうぶてい: 劉秀。前6年うまれ。(25年即位、57年没)

安帝(あんてい : 劉祐。生年不明。(106年即位、125年没) 永初元年(107年)に倭国王と接見。

--------------------------------------------------------------------------------

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

宋書

宋書 晋書

晋書 北史

北史

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編