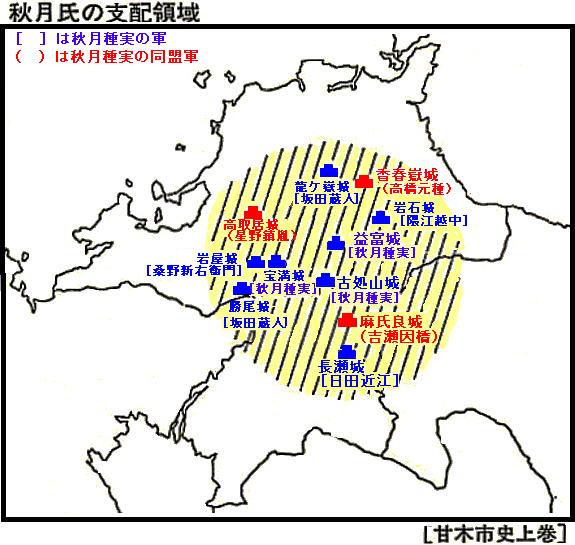

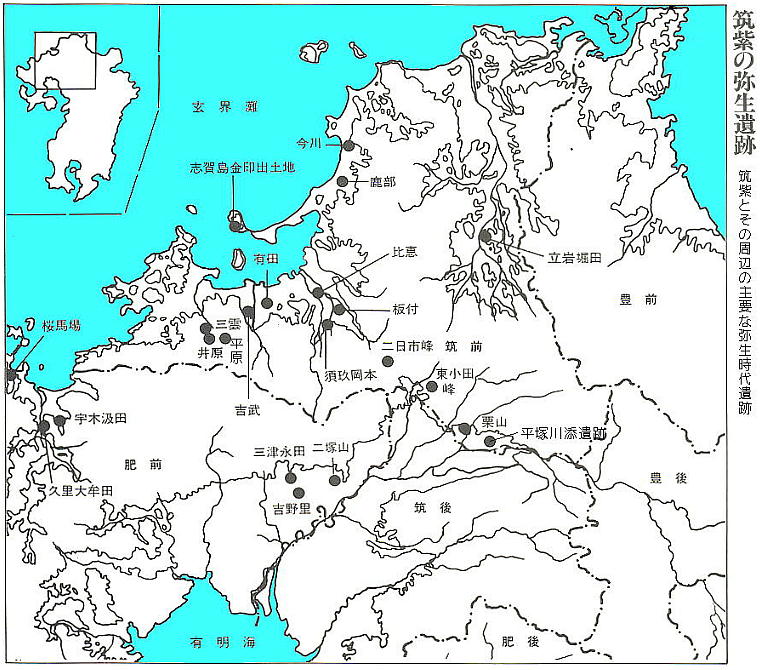

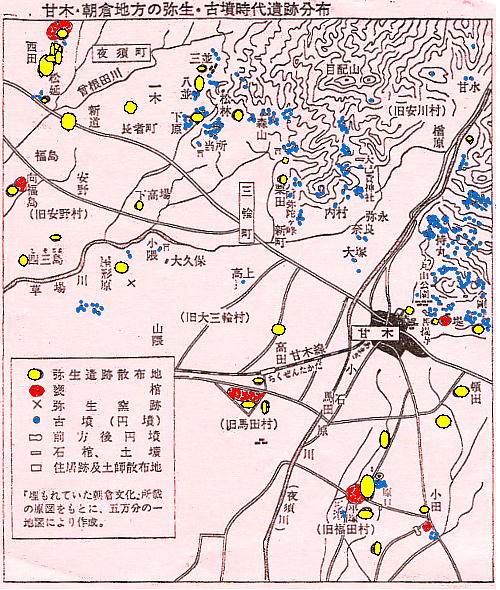

22. 邪馬台国の考古学 -筑後川・中流域説- その1 中流域 -甘木・朝倉- 1.甘木・朝倉地方 1.概要 甘木・朝倉圏域は、福岡県のほぼ中央部に位置し、甘木市・夜須町・三輪町・朝倉町・杷木町・小石原村・宝珠山村の 1市4町2村で構成されている。地図でご覧頂いてわかるように、地域の形状は東西に長く、西に小郡市や筑紫野市・ 東に大分県日田市・北に嘉穂郡・南に浮羽郡と接している。 現在、甘木市単独でも、北九州市、福岡市に次いで3番目に広い市域(167.19㎡)を有しており、その広大な市域の約 6割を占めているのは山林で、市の北部から東部にかけては古処山はじめ800~900mの山々がずらりと聳え、それらを 源とする小石原川、佐田川の二大河川によってできた肥沃な穀倉地帯が広がり水と緑にあふれた田園都市を形成してい る。この領域と、北部の嘉穂郡の一部を含む地域が、江戸時代の黒田氏秋月藩の支配領域(五万石)で、それ以前の秋 月氏の時代にはさらにその周辺を支配下に置き、最盛時には三十六万石にも及んでいた。

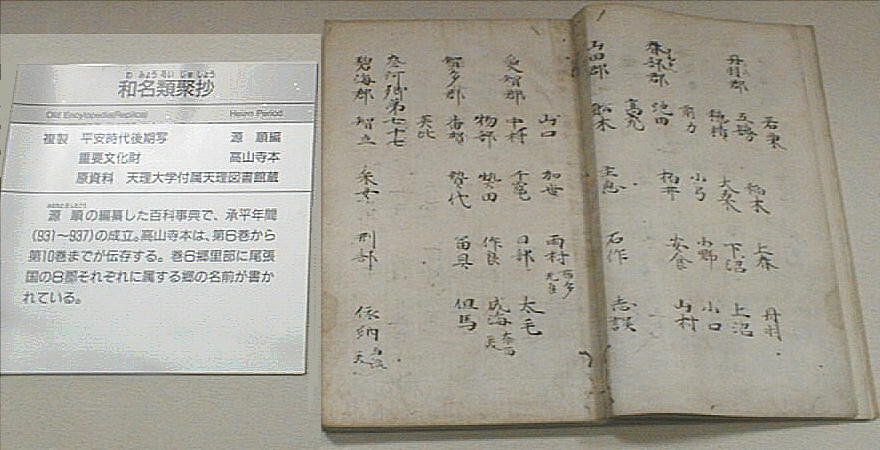

2.「甘木・朝倉」名のおこり 歴史的には甘木・朝倉は古代から一つの行政区として扱われ、甘木市が市制を施くまでは大きな一括りの地域であった ため、今でも甘木・朝倉地域と呼ばれるのである。承平年間(931-938)に成立した和名抄(わみょうしょう) によれ ば、「甘木・朝倉」地域は、古代から筑前国15郡の内の「夜須」・「上座」・「下座」の3郡からなっていた。そも そもは、7世紀末期に上下に分割され、「カミツアサクラ」、「シモツアサクラ」となり、和銅6年(713)、郡名を 二字表記するよう定められたため、下座・上座となったものと思われる。和名抄は下座を下都安佐久良(しもつあさく ら)、「延喜式(平安中期の律令施行細則。)」は上座を上都安佐久良(かみつあさくら)と記している。夜須郡は現 在の夜須町と三輪町に、下座郡は甘木市に、上座郡は朝倉町・杷木町・小石原村・宝珠山村に相当している。明治29 年4月1日、夜須・下座・上座の三郡が合併して、古代の郡名をとって朝倉郡となったが、下座・上座の両郡は元々は 朝倉評(コオリ)を形成していたのである。朝倉郡は甘木市を挟むようにして分断されており、甘木市の中にある普通 高校は「朝倉高等学校」である。私の母校でもある。そういう経緯で、地元では一つの地域として認識されていて、今 でも「甘木・朝倉」地域と呼称されている。今まで幾度と無く、「甘木市・朝倉郡合併」の話が持ち上がっては立ち消 えたりしているが、もし甘木・朝倉が合併すると福岡市を抜いて福岡県第二位の面積を持つ行政区域となる。 (平成の大合併で、夜須町と三輪町は合併して「筑前町」となります。おそらく平成17年中に。その他は従来通り。) 注1: 和名抄(わみょうしょう) 辞書。源順著。醍醐天皇皇女勤子内親王の命で撰進。承平年間(931-938)の成立。10巻本と20巻本がある。 10巻本は約2500の漢語を天地・人倫など24部128門に意義分類し、主に漢籍から引用して語釈を示し、 あわせて音注と万葉仮名和訓をつける。20巻本は、さらに薬名・官職名、日本の国郡郷駅などの地名を加え、 全体を32部249門に分類している。正式には「倭名類聚鈔(わみょうるいじゅしょう)」といい、「倭名鈔」 ともいう。

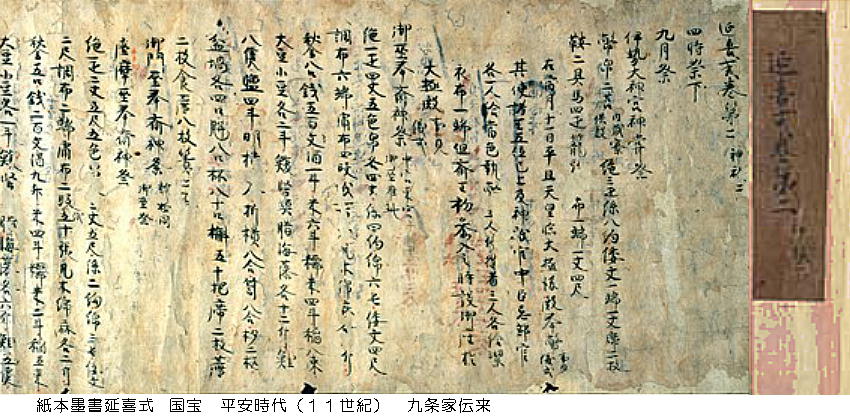

注2: 延喜式(えんぎしき) 平安中期の律令の施行細則。50巻からなる。905年(延喜5)藤原時平らが醍醐天皇の命により編纂を始め、時 平の死後、藤原忠平らにより927年完成。施行は967年。弘仁式・貞観式を踏まえて編まれたもので、後の律令政 治の基本法となった。

注3: 評(=郡・・コオリ) 7世紀の初頭前後の日本列島には、主要地域に全部で120程の國(クニ)という行政単位があり、夫々の國を 支配する國造とよばれる行政官僚が任命されていた。7世紀の半ば、孝徳天皇の時代に、これらの國を分割、或 いは統合して評(コオリ)とよばれる新しい行政単位が造られた。これらの評は地元の複数の有力者の中から慎 重な選考の結果任命された評造(コオリノミヤツコ)や評督(コオリノカミ)などが、その支配にあたった。 701年になって、大宝律令が施行されると評は郡と改められた。郡の読み方は同じく(コオリ)であったが、 そのうち(グン)と呼ばれるようになっていった。 2.「甘木・朝倉」の古代

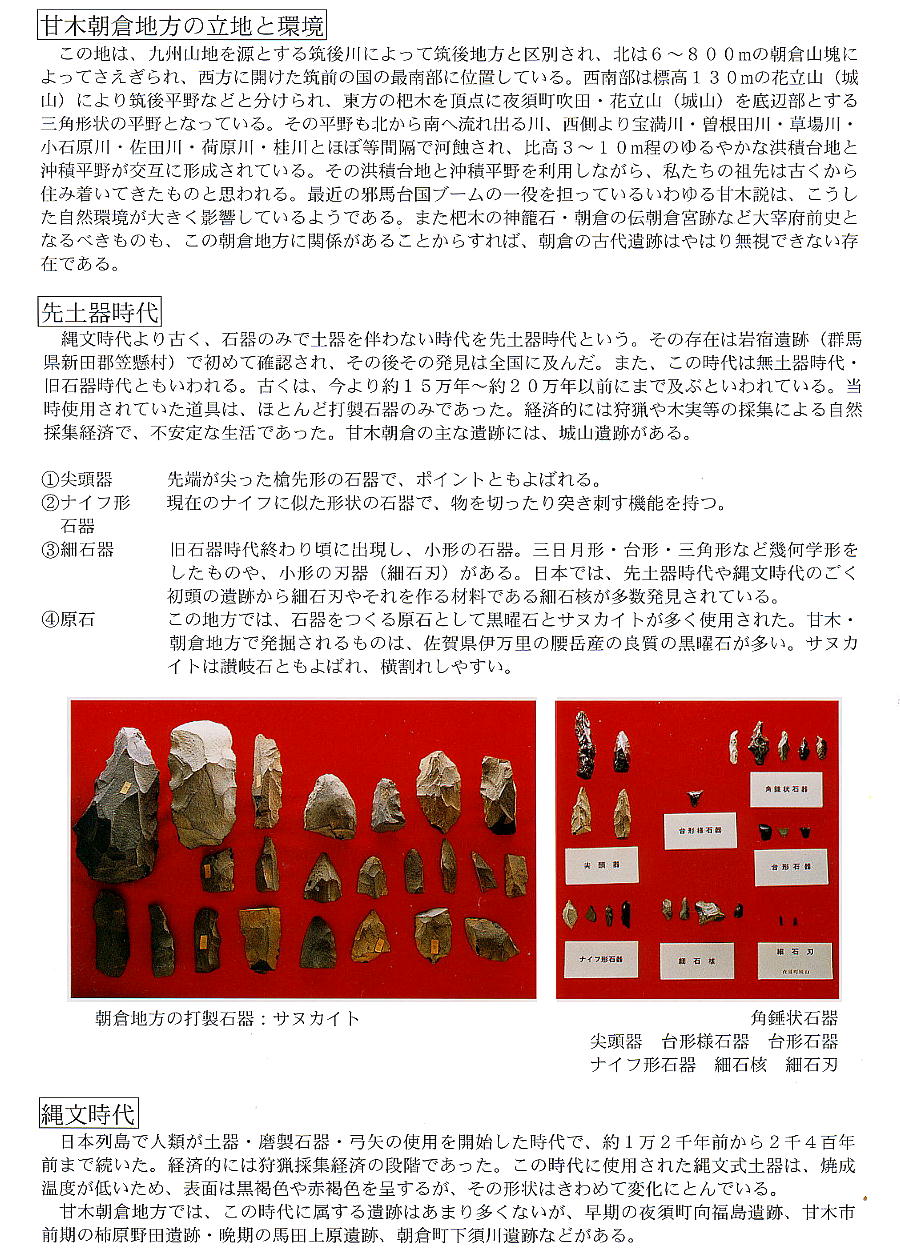

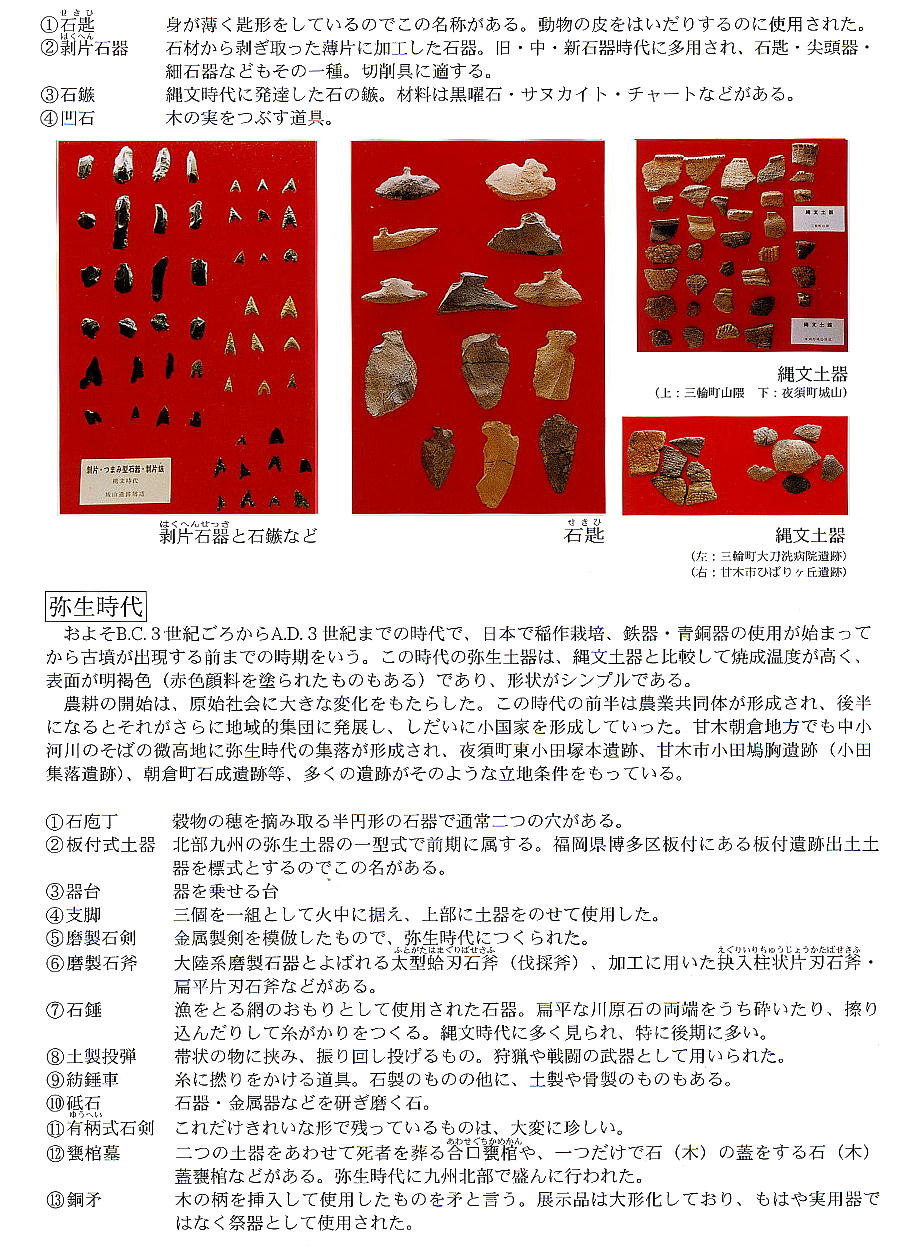

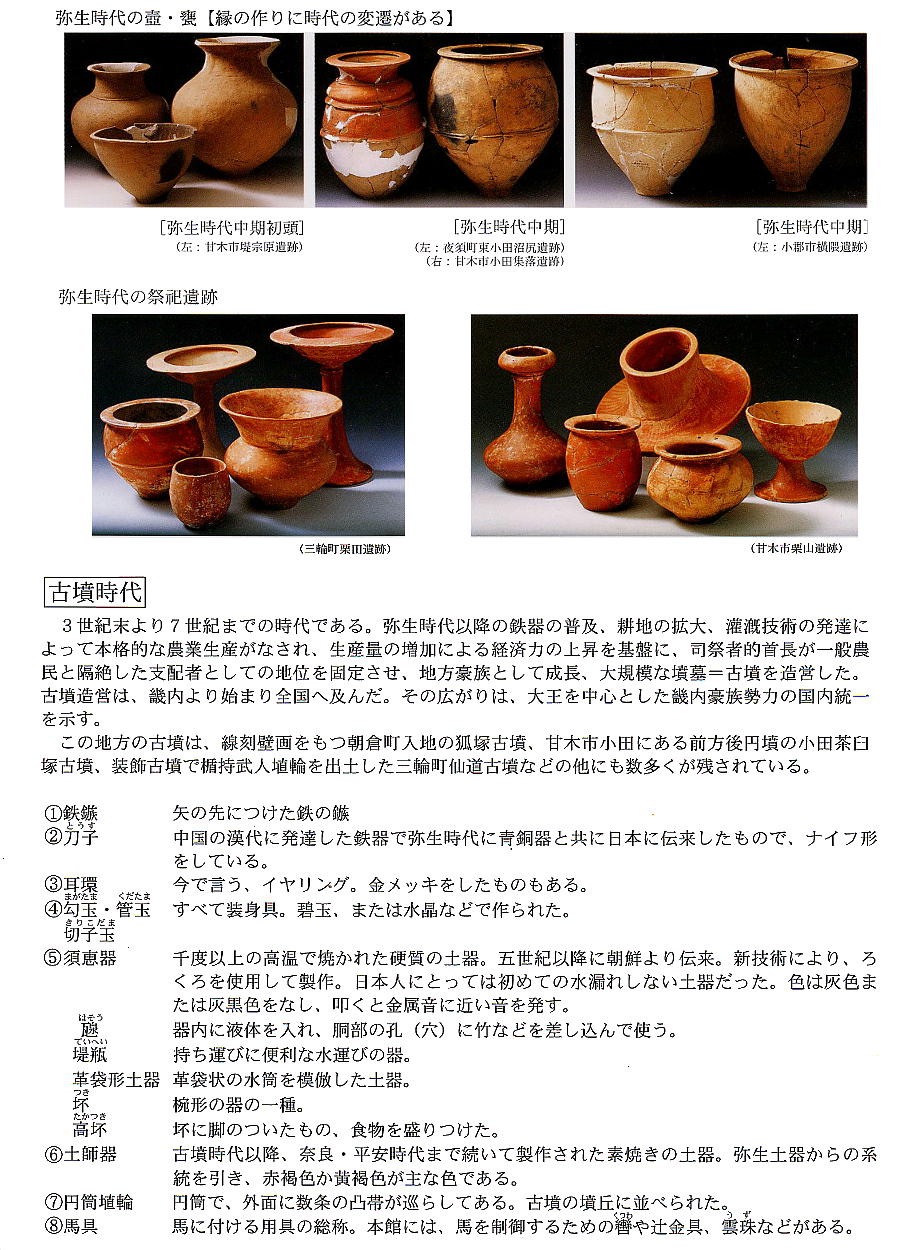

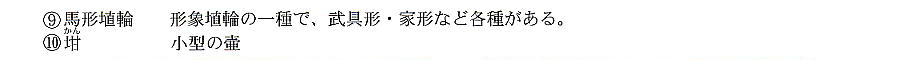

(*)掲載写真は、福岡県立朝倉高等学校博物館発行の資料より転載した。

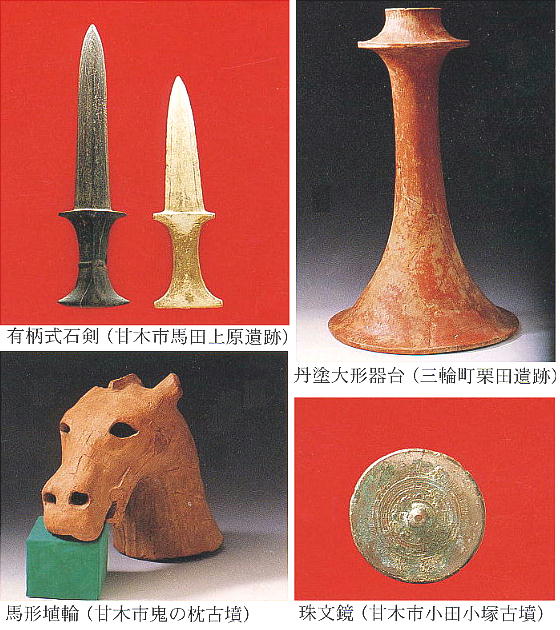

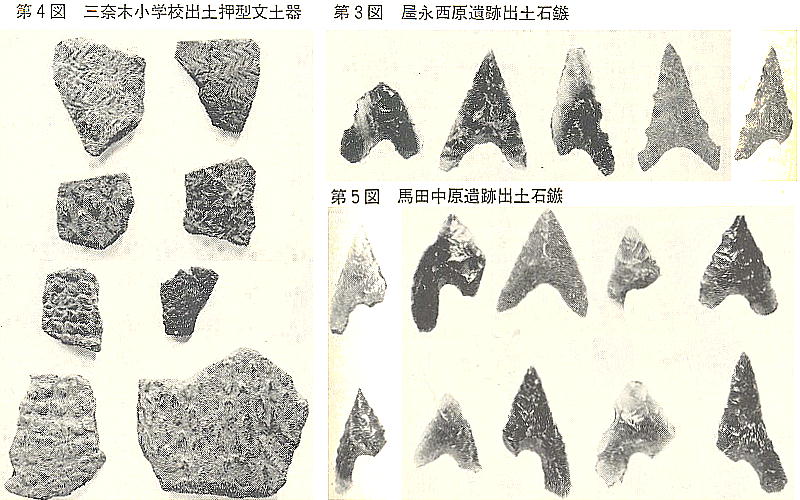

3.「甘木・朝倉」の縄文時代 <甘木の最初の縄文人・馬田中原遺跡> 馬田中原遺跡は、甘木市馬田町字中原・上原にあり、旧大刀洗飛行場の東北端に位置する。遺跡は東側約900mに小 石原川を望む、比高差約10mの段丘の東沿辺にある。遺跡の付近には古くから甕棺や石棺が出土する事が知られてお り、昭和30年7月に、石棺の蓋らしいものがあると言うことで、我が母校朝倉高等学校史学部が発掘調査したが、包 含層に縄文早期押型文土器片があるものの、弥生土器・土師器と混在しており、その下のピット状遺構も縄文時代の遺 構として、性格の明らかなものは出現しなかった。しかし、それらの土器片に混じって、穀粒が1片出土した。これは、 その後発掘された、馬田上原遺跡の夜臼式甕棺に籾痕があったり、附近から有柄石剣が出土したりしたことから、この 地方でも夜臼式土器の時代(縄文晩期)に、水耕稲作が行われていた可能性を示唆している。 またこの近辺には、前述した大刀洗飛行場があった為、その造成工事中に相当数の遺跡が破壊されたと言われる。鹿児 島の知覧から飛び立った特攻隊も、ここから知覧へ飛んでいったのである。そのため、この附近にあった膨大な遺跡は ほぼ痕跡を留めず消滅しており、その文化財としての価値を思う時、意味合いは多少違うが、強く「戦争憎し、戦争反 対!」を叫ばずにはおれない。その中にもし、卑弥呼の墓でもあったらと思うと断腸の思いがする。

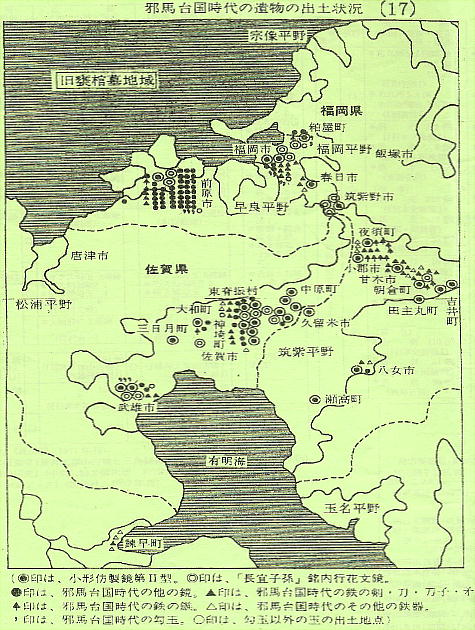

4.邪馬台国としての「甘木・朝倉」 ここが邪馬台国の一構成国家だったのは間違いないと思う。しかし卑弥呼の居住する首都としてのクニだったかどうか は、考古学上からは疑問が残る。この地方は昔より「筑紫の宝庫」と呼ばれるほど埋蔵文化財は豊富で、以下に見て頂 くような特色ある出土物も出ているのだが、何といっても王権の存在を示す鏡がないのだ。数枚は出ているが、伊都国 や奴国や不弥国で出たような大量の出土がない。同時代の王国と見なされる所が、数十枚という鏡の出土をみるとき、 肝心の邪馬台国が数枚というのは決め手に欠ける。しかも、卑弥呼は銅鏡百枚を貰ったと倭人伝には書かれている。 周辺同盟国にバラまいたとしても、すくなくとも2,30枚は手元にあるだろう。卑弥呼の棺と共に、まだこの領域の どこかに眠っているのだろうと思われる。 勿論、鏡だけが王権の存在を示す訳では無く、その他の多くの遺跡からも伊都国などに匹敵するような大量の鏡の出土 はないので、甘木朝倉地方が卑弥呼のクニではないと断定はできないが、それにしてもインパクトに欠けている。 近畿には、この時代の銅鏡も鉄製品も皆無なので問題にならないが、私が邪馬台国だと比定する筑後川北岸領域のどの 地方にも、卑弥呼の銅鏡百枚を窺わせる出土はないのである。

従って、将来この領域内から、豪華な副葬品を伴った卑弥呼の墓が発見される可能性は大いにある。「こんなに広く比 定すれば、そりゃどっかから出るで。」という友人の話ももっともなようだが、私が一番怖れるのは、もう盗掘されて しまっていたら、という思いである。何も分からない古代人の手で卑弥呼の墓は既に暴かれ、副葬品は四散しているの ではと思ったら何かむなしい作業をしているような気にもなってくるが、そこは気を取り直して、いやどっかに卑弥呼 はまだ眠っている、と思うしかない。

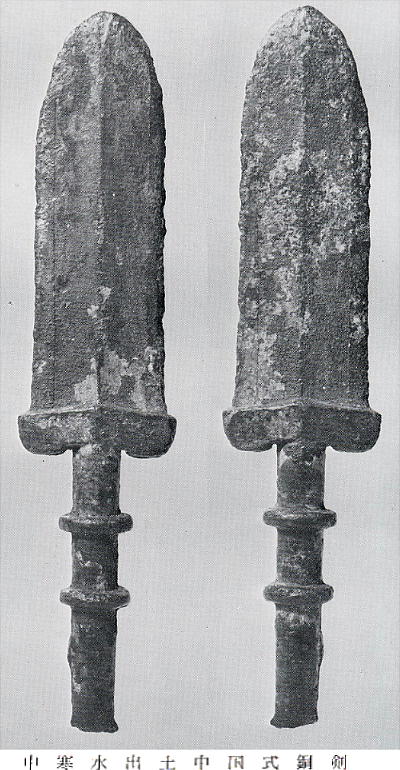

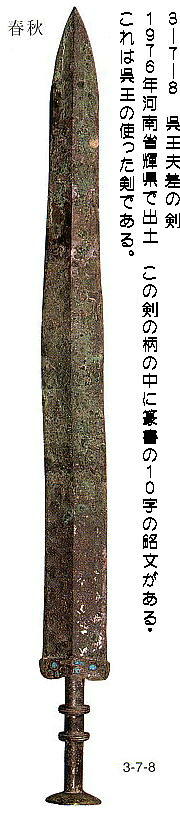

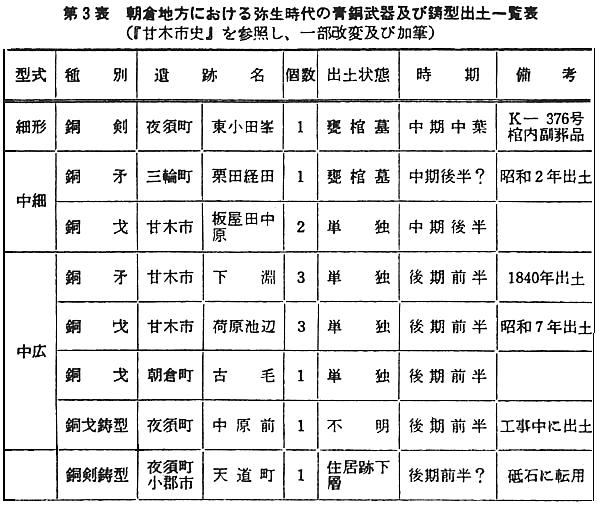

1.甘木・朝倉地方の青銅器 <朝倉郡夜須町史・甘木市史より転載・参照> 朝倉域で現在知られる最も古い時期の青銅武器は、「峯遺跡」の376号甕棺墓から出土した紬形銅剣である。時期は、 弥生時代中期中ごろのものであり、10号甕棺墓のある2号墳丘墓とは別の墓域に属する。三輪町栗田からは昭和二年、 甕棺墓から銅矛が出土している。型式、時期については不明であるが、青銅製武器が副葬されるのは中細形タイプまで であり、その時期は限定される。従って、地域性を勘案すれば、中期後半代のものであろうか。夜須町大字四三島から 小郡市乙隈にかけて広がる「乙隈天道町遺跡」では銅剣の鋳型が一点出土している。これは、その後砥石として転用さ れたためその形状、時期等については不明であるが、後期前半のものであろうか。また、この遺跡の西方約200mの 地点では過去中広形銅戈(どうか)が2点出土しており、宝満川と草場川とに挟まれたこの台地一帯に拠点的集落があ ったことがわかる。 ところで甘木市中寒水や小郡市で中国式銅剣,鋼境の出土が伝えられている。いずれも出土状態に不明な点が多いけれ ども前述の「今川遺跡」出土の銅鏃と考え合わせると興味深い資料ではある。甘木市馬田「上原遺跡」では、縄文時代 晩期末の夜臼式期の甕棺墓、籾の圧痕のある鉢、宥柄式石剣2本も採集されており、この地もいち早く先進の文化を受 け入れていたことがわかる。三輪町「栗田遺跡」D地区(旭の下)では前期末の石製把頭飾がみつかっており、これは 石剣につける装飾品でありその存在を裏づけるものである。前期末の時期は、北部九州沿岸部の先進地域で青銅器等の 副葬が開始されるが、朝倉平野には今のところその出土例は知られていない。それはこの地における政治的あるいは社 会的状況が前期段階に留まっていたことを示すものであろうか。また、このころ石戈も出現するが、青銅製の代用とし てひきつづき中期前半代まで使用とされたものと考えられる。

上右の銅剣は、北京の「中国歴史博物館」にある銅剣である。左側の中寒水遺跡出土の「桃氏剣(とうしのけん)」と そっくりである。「どこが?全然短いじゃないか。柄の先も違うし。」という声も聞こえそうだが、実はこの桃氏剣の ほうは、最下部位の漏斗状の柄のつまみがとれて無くなっているのである。そして更に、途中で剣が折れて研ぎ直した ために、おそらくは半分以下の長さになってしまっている。これは分析の結果確認されている。磨製石剣も、よくこう いう具合に折れたものを研ぎ直してあるものがあるが、まさか金属の剣にまでこういう事をしているとは思わなかった。 中国ではこの様式の剣は、桃氏剣という名前で長期間用いられた形式だが、これを見ても、この遺跡周辺に居住してい たのが中国からの渡来人達であった事を窺わせる。

筑紫野市「隈・西小田遺跡」第七地点では丘陵中腹から中細形銅戈(か)23口がまとまって発見されている。正確な出 土状況は不明であるが、おおよそ集落が立地する地形ではない。筑後川南部の浮羽郡浮羽町の「日永追跡」では長さ1.1 m、幅0.25mの長楕円形の土壙から広形の銅矛、銅戈(か)各一口が出土した。ニロとも刃部を立てて埋納されており、 土層観察から木箱に収納されていたものと考えられている。時期は、弥生時代後期中ごろから古墳時代はじめごろのも のと考えられている。 朝倉地方では、甘木市板屋田中原で中細形の銅戈-口、同市荷原池辺では中広形鋼戈三口、同市下淵では中広銅矛三口、 朝倉町古毛では中広形銅戈一口がそれぞれ単独で出土している。しかし、偶然によろ発見でもあり、今一つ不明な点も 多い。これらの宝器類は農業共同体の祭器として使用されたものであろう。しかし、その出土状態は隠匿(武装解除) された状況を示しているように思える。 甘木市出土例をみてみよう。この周辺での弥生時代中期の拠占的集落は甘木市「栗山遺跡」や、三輪町「栗田遺跡」に 見るように平野部であった。前述の青銅祭器の出土からみて弥生時代後期後半に拠点的集落が何らかの理由(倭国大乱) により山麓の高地へと移動したものと考えられる。夜須町でも同様の現象がみられ後期後半代の拠占的集落は高地に移 動している。事実、大字三牟田「下町遺跡」の土壌墓から出土した後漢鏡はそのことを何よりも雄弁に物語っている。 また付近には武内社であろ旧夜須郡に属する於保奈牟智(おおなむち)神社(三輪町)、旧下座郡に美奈宜(みなぎ) 神社(甘木市)、旧上座郡に麻氏布(まてふ)神社(杷木町)がそれぞれ鎮座(名称は延喜式による)していることも 想起される。 それぞれの領域は、おおよそ後の律令制における郡単位の規模で促えることができよう。昭和二十九年調査された夜須 町「吹田遺跡」二次調査において、甕棺墓が見つかっているがこのときの地元の人の話では、「銅剣」(?)が出土し たとされている。この地点は、弥生時代中期後半の甕棺墓から鉄戈を出土した吹口「原題跡」の近くであり、その信憑 性は高い。東方800mには武内社ではないが、神功皇后伝説をのこす砥上神社があり、吹田遺跡群周辺(「曽根田宮 ノ前進遺跡」や大字三牟田「下町遺跡」を含む)にも拠占鋳集落であったものと考えられる。

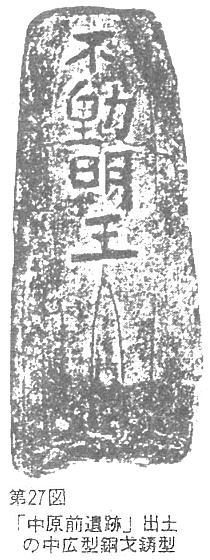

上右は、出土した銅戈鋳型を、それとは知らない後世人が、鋳型の窪み

を不動明王の後背炎と見なして「不動明王」の文字を書き込んだもの。

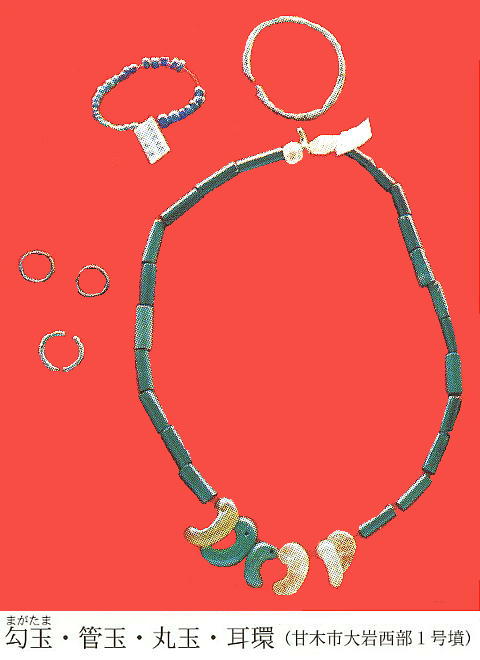

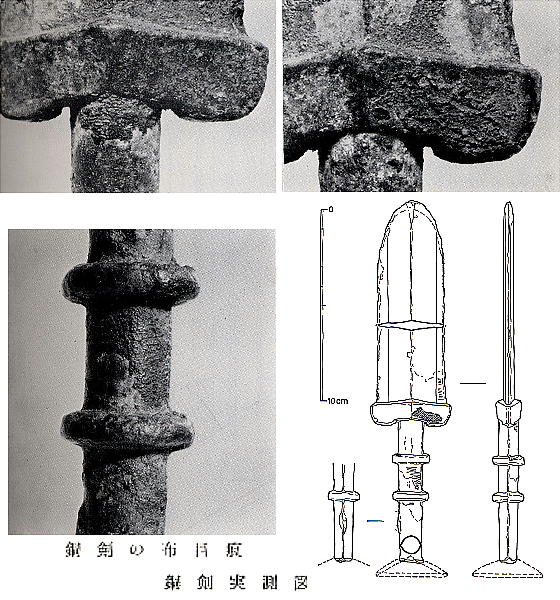

<銅戈> 身は基部に茎(凸部)をもち、これを柄のほぞ穴に差し込み二個の緊縛孔に通した皮紐等で固定して使用するいわば鳶 口様の武器である。銅戈はその大きさ、形状等により古い順から細形、中細形、中広形、広形に分類されている。福岡 市「有田遺跡」では細形銅戈が弥生時代前期末の甕棺墓から出土している。この時期に出土が知られる細形鋼戈は、玄 界灘沿岸部の先進地域に限られており、現在までに細形タイプの鋼戈の鋳型は発見されていない。 宗像甜福間町「久保長崎遺跡」では弥生時代後期初頭の竪穴式住居跡から中細形鋼戈(か)の鋳型が出土し、これによ り、遅くとも中細形の段階では国内で生産が開始されたことが明らかとなった。夜須町大字東小田「中原前遺跡」では 中広形銅戈(か)の鋳型(不動明王の文字は発見後印刻されたもの)が一点(上図)出土している。これは工事中に偶 然発見されたものであり、伴出遺物等詳細は不明である。鋳型は、全長30.9cm、幅8.8~13.0cm、厚さ6.9cmの砂 岩系の石材を用いて陰刻している。鋳型は一部欠失しており磨滅が著しいため実の全容については不明であるが、およ そ全長389cm前後と考えられる。鋳型の出土地点は、「峯追跡」の北、2~ 300mの低丘陵上である。一帯に広がる遺 跡は、昭和六十年度に調査された「中原前遺跡」をはじめ平成元年~二年度にかけて調査継続中の「迫額遺跡」があり、 弥生時代中期から後期前半代を中心とした遺構が濃密に広がっている。しかし現在までのところ青銅器鋳造に関する遺 構、遺物の出土はない。 北部九州で、青銅器製作に関する資料は、奴国の中心地である春日丘陵(春日市)において集中的に出土しており、こ の地がさながら青銅器一大供給センターの様相を呈しているのは見てきたとおりである。 中広形、広型銅戈は土器との共伴資料を欠き、時期は不明であるが、佐賀県鳥栖市「安永田遺跡」では弥生時代中期末 ~後期初頭の中広形銅矛の鋳型がみつかっていることからみて、中広形鋼戈もこのころには製作が開始されたものと考 えられる。夜須地方においても中広形の段階(弥生時代後期前半代)には独自に青銅器の製作を開始していたことが明 らかになった。 <有鈎銅釧> 人は大古の昔より身を装うということに情熱を注ぎ、また、支配者層においてはいかにして自らの権威を高らしめるか ということに腐心してきた。古くは縄文時代に赤貝、ペンケイ貝等の二校貝で貝製の釧(くしろ:腕輪)をつくってい る。弥生時代の中期になると、当時入手が困難であった南海産のゴホウラ貝、イモ貝等の大型巻貝を用いて貝釧をつく っている。後期になる、青銅製てこれを模したものが北部九州を中心とした地域に出現する。有鈎銅釧とは鈎状の突起 をもつのでその名があるが、これは、ゴホウラ製貝釧のうち「立岩型」と呼ぼれるものにその祖形を求めることができ る。夜須町文字朝日「宮ノ上遺跡」ではこの有鈎銅釧の鋳照)が1点見つかっている。

遺跡は、標高30mの山家川左岸の低段丘上に立地する。弥生時代後期の集落跡で、竪穴式住居跡12軒、掘立柱建物跡 12棟のほか周溝状遺構、土壌等が見つかっている。有釣銅釧鋳型は、11号竪穴式住居の覆土中から出土した。時期は出 土した土器から弥生時代後期中頃のものである。鋳型は砂岩系の石材を用い、長辺12cm、短辺9cm、厚さ6cmの大 きさで、表面の一部が黒変しており、この地で実際に製作されたことを物語っている。環部は一部を欠損するが、上下、 左右がほぼ対称の線形を呈し、その大ききは、外縁の長径8.1cm、短径6.5cm、幅0.8~1cmである。断面は、左右 が甘い「V」字形で、上下は、「U」字形でその深さは4.5~5mmである。突起都は若干湾曲するが直線的にのぴ、そ の長さは1.8cmである。 有鈎銅釧の鋳型は、福岡市の香椎多田羅出土のものに次いで二例目であるが,遺構から出土し年代を特定できるものと しては初出のものである。また、この鋳型から製作された製品は現在までのところ出土していない。唐津市「桜馬場遺 跡」では、弥生時代後期前半の甕棺墓の副葬品として、後漢鏡二面、巴形銅器とともに26個の有鈎銅釧を出土している。 これと「立岩遺跡」三十四号甕棺墓とを対比すると、弥生時代中期後半から後期前半における副葬品の推移が読みとる。 即ち、「立岩」では鉄戈の他、前漢鏡の内行花文「日光」鏡一面とゴホウラ製貝釧14個が出土し、「桜馬場」では鏡が 方格規矩鏡の後漢鏡に、釧は青銅製に変わっている。夜須町では東小田「中原前遺跡」の銅戈鋳型や朝日「宮ノ上遺跡」 の有釣銅釧鋳型出土地にみるように、弥生時代後期前半代までの拠点的集落は、平野部の低位丘陵上に立地している。 しかし、中頃以降後半代になると、「曽根田宮ノ前遺跡」の環濠集落や、その至近距離にある三牟田「下町遺跡」の土 壙墓出土の後漢鏡にみるように平野部でも比較的高所の急峻な段丘上に拠点的集落が移動していることがわかる。 この時期、北部九州では甕棺墓葬が糸島地方を除いて姿を消し、前代まで続いた「王墓」も途絶えてしまう。これらの ことは、『魂志倭人伝』にいう「倭国大乱」の社会的状況を示しているとも考えられる。 2.福岡県朝倉郡夜須町・東小田峯遺跡 <夜須町町名の由来> 日本書記によると、神功皇后が甘木朝倉の強力な豪族(羽白熊鷹:現秋月町野鳥に居住したとされる。)を倒したその 案堵感からこの地で「我が心安し」と言われた「安」に由来するものだと話りつがれている。 東小田峯遺跡は、隈・西小田遺跡の東方、約3kmほど離れた所にあり、昔から前漢鏡・鉄戈などが発見されている。 弥生時代前期から古墳時代にかけての大規模な集落跡で、出土造物も、膨大な量にのぼっている。調査以前ここは、中 央部が土まんじゅうのように小高くなっていて、また、周溝状のくぼみも観察できたという。その後土地所有者が地下 げを行った際に遺物が出土し、昭和39年、福岡県立朝倉高等学校史学部が部分的調査を実施した。その結果、小壷を副 葬した弥生時代前期初頭の土壙墓を出土し、「沼尻遺跡」として報告している。 (「埋もれていた朝倉文化」:朝倉高校史学部発行、甘木市史本編・甘木市史「考古編」:甘木市発行) この遺跡の発見は古く、昭和元年、この地「峯堂」前において、甕棺墓(かめかんぼ)から内行花文「昭明」鏡一面と 鉄才1口が出土した。更に、7~9m四方の範囲で計九墓の蘂棺墓が見つかり、うち二墓の内部には朱が認められたとい う。詳細は、翌年、中山平次郎によって『考古学雑誌』に報告され、以後著名な遺跡として学会に周知されてきた。 その後、県立朝倉高等学校史学部によって部分的に調査が実施された「塚本遺跡」や「沼尻遺跡」がある。更に、昭和 五十九年度に県道工事に伴って台地の南端部分が調査され「峯遺跡」として報告されている。これら個々の遺跡は、昭 和六十年度から三か年にわたって実施された調査区域内に全て所在する。調査は、前述の後高台地全域について実施さ れ、延べ三万平方mに及んだ。調査で弥生時代中期後半の、数百におよぶ住居跡や、甕棺墓などが出土し、10号甕棺 から内行花文精白鏡・日光鏡という二つの前漢鏡、ガラス壁(へき:重要文化財指定)を加工した円盤2個、鉄剣、鉄 戈、瀟子(しょうす:ピンセット状の鉄器)がみつかった。これらから、ここが弥生時代の一つの国の中心地であった と考えられる。

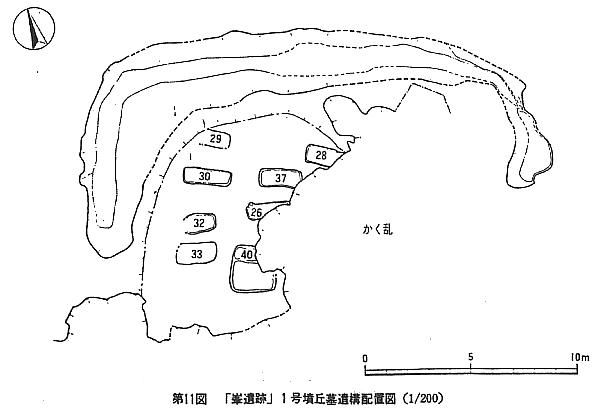

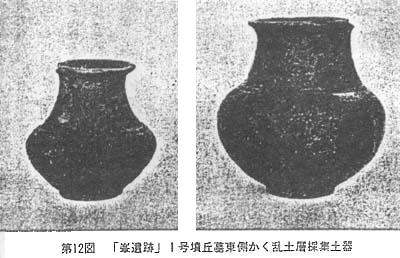

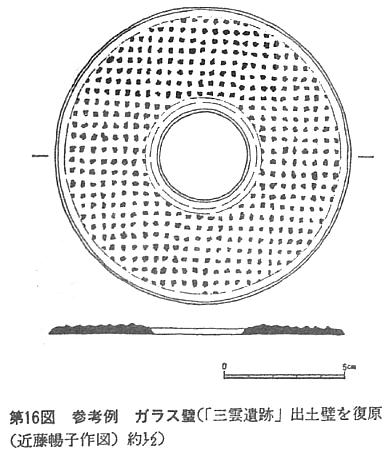

昭和61年には県営ほ場整備事業に伴い夜須町教育萎員会がこの地域を全面調査した。これより土壙墓8基を再確認し、 それに付随する周溝を完掘した。一帯は、弥生時代中期の甕棺墓や祭花遺構とはげしく重複し、また、北側の周溝付近 では近世墓、墓城東半部も農道敷設等による著しい破壊を受けていた。本調査において土壙甚から副葬造物の出土はな かったものの、弥生時代前期初頭のものであることはまちがいない。主体部(埋葬施設)の形態は土壙墓である。 大きさは、長軸1.9~2.2m、短軸.75~0.9mで、主軸を東西にとり並列に整然と配置されている。37号、26号土壙 茎の東隣の攪乱排土中からは、弥生時代前期初頭の小壺2点(上図)を出土し、このうち1点は胴部に穿孔を有してい た。 周溝によって区画され、かつ、墳丘(周溝掘削の排土は当然盛り土として利用)をもったであろう土壙墓群、それが北 部九州において弥生時代前期初頭にさかのぼって発見されたことは頗る重要である。大規模な区画を行いこれらはやは り特定集団の墓地群とみるべきであろう。墓地から出土する朝鮮系文物(鏡、玉、剣など)のあり方から見て、水稲耕 作という生産基盤を共有する農業共同体がこの頃には成立し、首長層が出現したことがわかる。弥生時代中期後半に至 ると地縁的農業共同体は、更に大きく各平野単位ごとに統合され,魏志倭人伝にいうのちの「伊都国」や「奴国」に見 るように「クニ」として成長し「王墓」が出現する。「峯追跡」では稲作開始期頃の縄文時代暁期末ごろの夜臼式土器 片の採集、そして弥生時代前期の1号墳丘墓にみるように、この地が早くから人々にとって水稲耕作に適した地域であ ったことがわかる。 <主な遺構> 墳丘墓二墓、 竪穴式住居跡457軒、 甕棺墓532基 <一例:弥生時代中期後半の2号墳丘墓> 墓域はゝ平面プラン方形状を呈し、溝状の 周溝によって囲まれている。埋葬形態は甕棺墓を主体とし、若干数の土壙 墓がある。規模は、西側地形変換点から東側周溝内側までが17mである。墓域南側は旧道(旧筑前石櫃~旧筑後松埼道) により削平されおり、北側地形変換点より南側32号甕棺墓(かめかんぼ)まで15.5mを測る。墓域の旧状は、ほぽ方形 状プランであったと考えられるが正確には不明である。この範囲では、表土直下で甕棺墓を検出しており、盛り土層は 確認されていない。埋葬施設は、東側の周溝を切る二基の甕棺墓を含めると成人用甕棺墓25墓、小児用及び小型甕棺墓 墓3墓,土壙墓6墓である。甕棺墓時期は、弥生時代中期中ごろから後期初頭である。成人用甕棺墓の下甕の胴下半部の みの残存状況、小児用甕棺墓の少なさ、墓域南側の削平を考慮すれば相当数の甕棺墓等が削平により消失したと考えら れる。周溝上端と地形変換点とのレベル差は40~70cmであり、地山整形によって一段高く削り出されており、この傾 斜ラインは、おおよそ旧状を示していろと考えられる。東側は、周溝外まで平坦な地形が続いている。東、北、西の詫 状の周溝はプランが不明瞭であるが、連続しないようである。また、その深さも20~50cmと浅い。東側周溝内からは, 筒形器台等の祭礼用土器を数点出土したが量的には少ない。配置状況をみると、墓域の中央に3.3X2.2mのひときわ大 きな墓壙を有する10号甕棺墓が占有する。他の甕棺墓は、これと若干の距離を保ち、取り囲むように営なまれている。 <10号甕棺墓> 埋葬形態は、覆い口式で、上甕は口縁を打ち欠き残存器高84.4cm、下甕は、器高105cm、胴部最大径79.9cmの大 形品である。時期は弥生時代中期後半代に比定される。この甕棺墓の副葬品は,他者を圧倒し、 甕棺外から 鉄戈(か) ・・・・・・・1口 甕棺内から ガラス壁片円板 ・・・・・・・2個 内行花文「清白」鏡 ・・・・・・・1面 内行花文「日光」鏡 ・・・・・・・1面 鉄剣 ・・・・・・・1口 鉄鑷(しょう) ・・・・・・ 1個 (国指定重要文化財名称による) を出土した。また、棺内からは多量の水銀朱が認められた。墓域内ではこの他、32号の成人棺から鉄剣一口を出土した のみである。ガラス三片円板壁は、中国では天子からの下賜品として、また夜光の壁として珍重された。日本では三遺 跡からのみ出土しており、いずれもガラス製品である。峯遺跡の他、「王墓」といわれる三雲遺跡、須玖岡本遺跡の甕 棺墓から前漢鏡などとともに出土しており、前漢からもたらされたものである。壁本来の形状は、三雲遺跡出土例にみ るように径約12cm前後、厚2.5~3.0mm、内径4cmの円孔を有する扇平なドーナツ状のものである。表面に、穀粒 文を陽刻し、裏面は無文で平滑である。峯遺跡出土のガラス壁片円板は、壁本来の大きさを失っており、分割された一 部を再利用したもので、周縁を研磨により仕上げている。厚さ3.5mmと4.5mmと三雲例に比べてやや厚く、径2.7~3.8 cmのほぼ円板で、中央に小孔を穿つ。ガラス質の遺存状態は極めて良好で、裏面は鱗かな深緑色を呈する。蛍光X線 分析の結果では、パリウムを含む鉛ガラスであることが確認されている。また、高濃度の銅が検出されたが、これは着 色のために人為的に添加されたものと考えられている。10号甕棺墓(かめかんぼ)からは「玉」の出土が見られないが、 ガラス壁片円板二個をこれとするならぼ、鏡と剣とともにいわれる「三種の神器」が揃うことになろう。 3.福岡県朝倉郡夜須町三牟田・ヒルハタ遺跡 弥生時代後期のヒルハタ遺跡は、邪馬台国の女王卑弥呼出現前の倭国大乱の頃のものである。ここも巨大な集落遺跡で あるが、生活に不便な要害の地に造られており、やや特異な「クニ」の一つではないかといわれている。ヒルハタ遺跡 から出土した、長方体の石の5面に鏡やガラス製勾玉などが刻まれた銅鏡の鋳型など、極めて貴重な遺跡や文化財が数 多く点在している。工房集落だった可能性も高い。

この鋳型は、石の全面を利用して青銅製品を鋳っている。こんな鋳型は日本中でここしか発見されていない。

参考:(財)広島市文化財団の青銅器製作教室

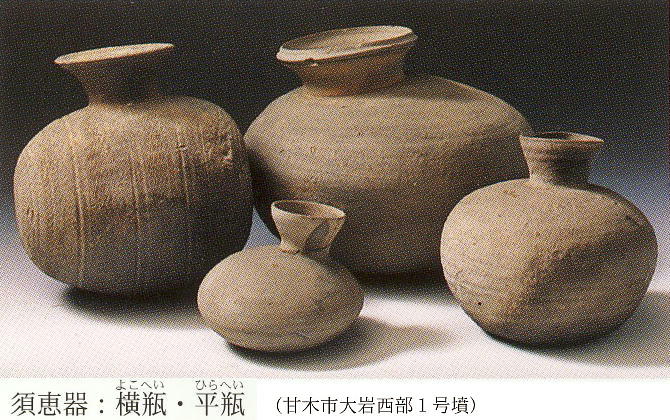

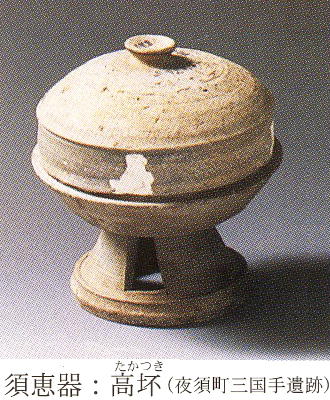

4.福岡県朝倉郡三輪町・栗田遺跡 福岡県中央部の扇状地上に所在する弥生時代遺跡「栗田遺跡」の祭祀遺構から出土した土器群。土器は「丹塗磨研土 器」と称される土器が大半を占める。これらは甕棺埋葬に伴う墓前祭祀に用いられたと考えられる。弥生時代の基本 的な組み合わせである高坏・壺・器台の造形が素晴らしい。 栗田遺跡は、北の朝倉山塊からの河川により形成された扇状地上の低い丘陵(標高45mほど)にある。弥生時代か ら古墳時代の住居跡と墓がみつかっており、弥生時代中期・後期の甕棺墓などが多い。また、埋葬時の祭りに使われ た赤色の土器-「丹塗り磨研土器」も大量に発見された。この遺跡で得られた出土品は、弥生時代の祭祀の状況を具 体的に示す資料として国の重要文化財となっている。以下の写真は、太宰府市の「九州歴史博物館」のものだが、同 じようなセットの丹塗り磨研土器は、上野の東京国立博物館にも、この遺跡出土のものとして常時展示されている。 また、甘木歴史資料館、三輪町歴史民族資料館にも一部陳列されている。 「丹塗り磨研土器」は、甘木朝倉の他の遺跡、例えば前出の峯遺跡でも、佐賀県の吉野ヶ里でも出土しているし、佐 賀東部から甘木朝倉を結ぶ線の領域で幾つか発見されているが、その起源は甘木・朝倉だろうとされている。 私がこの領域を邪馬台国だと推定する理由の一つである。

福岡県朝倉郡三輪町「栗田遺跡」祭祀遺構出土土器

丹塗り磨研土器(重要文化財指定:文化庁蔵:「考古・弥生 土器・土製品類」)九州歴史博物館

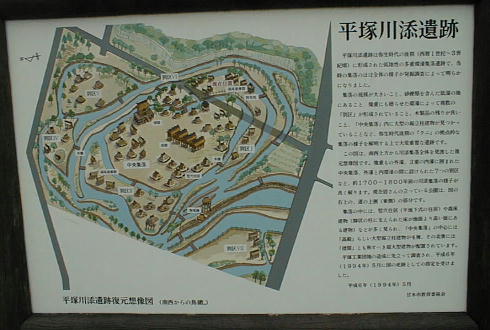

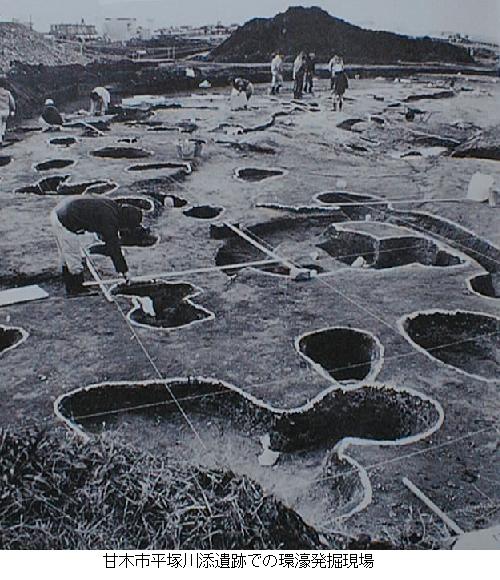

5.福岡県甘木市・平塚川添遺跡 平塚川添遺跡は、弥生時代中期から後期にかけて(一部古墳時代のはじめにかけて)形成された、全国的にも極めて 貴重な、大規模な低地性の多重環濠集落である。集落を取り囲むように幾重もの環濠が巡るこの添遺跡では、防御施 設と思われる柵列や物見台、環濠にかかった橋の跡などが発見されている。また、多量の生活土器のほか、鍬(くわ)、 鋤(すき)などの農耕具、網枠、木製生活用具、玉類、広型銅矛耳部(みみぶ)、中国貨幣(貨泉かせん)などが出 土している。当時の一般的な住居や倉庫の他、特殊な建物・環濠を渡る橋、周辺の自然環境などを、調査結果に基づ き弥生の森も再現され、邪馬台国時代のクニの姿を見ることができる。 佐賀県の吉野ヶ里遺跡に比べると広さは若干狭いが、低湿地帯に築かれた環濠集落としては九州唯一の遺跡である。 西日本新聞によれば(98年1月?だったか。)壱岐の「原の辻遺跡」と佐賀の「吉野ヶ里遺跡」それにここ甘木市 「平塚川添遺跡」の3遺跡が、九州における3大環濠集落の遺跡という事で、それぞれの教育委員会、行政が連携を とって、言わば文化財姉妹都市のような協力関係を結ぶ、と報道されていた。

遺跡発見の事例に漏れず、この遺跡も工業団地造成中に発見された。甘木市は福岡市から車で1時間弱、久留米の北 東、筑豊の南にあり、筑紫平野の北東のはずれに位置している。筑後川の中流からやや上流という場所である。今話 題の古代は置くとして、中世から江戸時代にかけては結構栄えた土地であった。博多から日田・大分への中継地でも あり、宮崎県の高鍋へ流される前の秋月氏の領地は、甘木・朝倉のみならず、筑豊から三井郡、浮羽郡にまで及んで いたため、現在の福岡県のほぼ中央部を一手に掌握していた。江戸時代になってからは、福岡黒田家の支藩として秋 月五万石を擁し、甘木は甘長寺(あんちょうじ)の門前町として栄えた。しかし、明治の世になってからは、敗れ去 った秋月の乱に象徴されるように衰退し、現在では典型的な田園都市と化している。 その為現在では、他の田園都市と同様に積極的な企業誘致を繰り返し、多くの企業がここ甘木に工場、配送センター を構えている。 この遺跡も、まさにそうした企業団地の建設中に発見されたのである。本格的な調査は平成4年に実施され、平成6年 には国の史跡に指定された。 ちなみに、この場所に配送センターを構築しようとしていたのはある大手の飲料水メーカーである。このメーカーは、 最初神埼工業団地にセンターを構築する予定だった。それが吉野ヶ里の発見により移転を余儀なくされ、次に建設を 始めた平塚工業団地でも遺跡にぶち当たった。しかも同じ環濠遺跡にである。 このメーカーにとっては不運というか幸運というか、歴史ファンからすればありがたい会社である。 これまでの発掘調査で、約300の竪穴式住居跡と、約150の掘立柱建物跡が中央に集中してあった事が確認されており、 多重に巡らされた環濠と五重の柵列がそれらを取り囲んでいた。又集落には、「楼閣」「高殿」などの大型建築物の 跡も確認された。集落は南北約220m、東西約120mの楕円形で、面積は約2ヘクタール、標高20~21mのなだらかな傾斜を 持つ低地である。 中央集落には、弥生後期から古墳時代始めまでの竪穴式住居跡が約200確認されているが、大きなものでは6.5mx6m、 床面積約45㎡。弥生時代終末期のものは約30だが、これらは中央部に空間を造りそれを囲むように建てられていた。 つまり「広場」が形成されているのである。この広場には、大型の掘立柱建物が4棟、整然と並んだ状態で建てられ ていた。

上記写真資料は「甘木歴史資料館」内の掲示写真より。

下は、2001.5.12-13、歴史倶楽部第51回例会でここを訪れた時の様子。

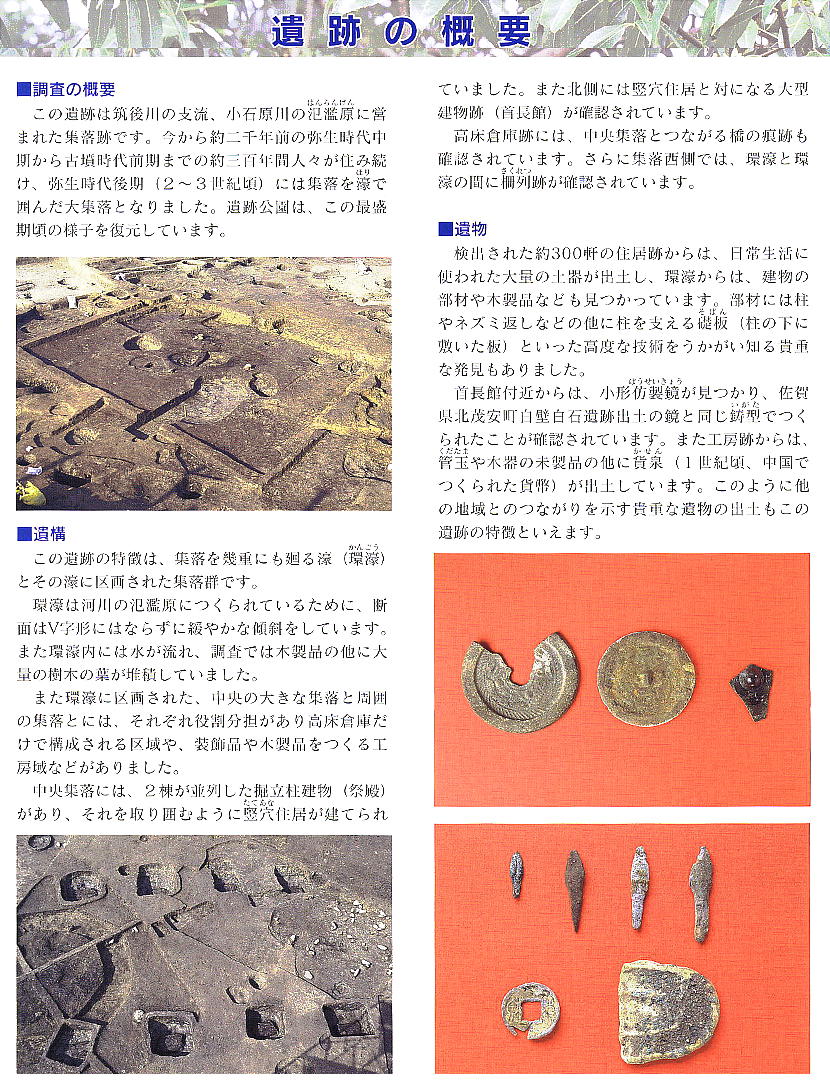

この遺跡は筑後川の支流、小石原川の氾濫原に営まれた集落跡である。今から約2千年前の弥生時代中期から古墳 時代前期までの約三百年間人々が住み続け、弥生時代後期(2~3世紀頃)には集落を濠で囲んだ大集落となった。 遺跡公園には、この最盛期頃の様子が復元されている。

この遺跡の特徴は、集落を幾重にも廻る環濠とその環濠に区画された集落群である。環濠は河川の氾濫原につくら れているために、断面はV字形にはならずに緩やかな傾斜をしている。また環濠内には水が流れ、調査では木製品 の他に大量の樹木の葉が堆積していた。また環濠に区画された中央の大きな集落と周囲の集落とには、それぞれ役 割分担があり、高床倉庫だけで構成される区域や、装飾品や木製品をつくる工房域などがあった。中央集落には、 2棟が並列した掘立柱建物(祭殿)があり、それを取り囲むように竪穴(たてあな)住居が建てられ、また北側に は竪穴住居と対になる大型建物跡(首長館)が確認されている。高床倉庫跡には、中央集落とつながる橋の痕跡も 確認された。さらには集落西側では、環濠と環濠の間に柵列跡が確認されている。

検出された約300軒の住居跡からは、日常生活に使われた大量の土器が出土し、環濠からは、建物の部材や木製 品なども見つかっている。部材には柱やネズミ返しなどの他に柱を支える礎板(柱の下に敷いた板)といった高度 な技術をうかがい知る貴重な発見もあった。首長館付近からは、小形彷製鏡が見つかり、佐賀県北茂安町白壁白石 遺跡出土の鏡と同じ鋳型でつくられたことが確認されている。また工房跡からは、管玉や、木器の未製品の他貨泉 (1世紀頃、中国でつくられた貨幣)が出土し、他の地域とつながりを示す貴重な遺物の出土もこの遺跡の特徴と いえよう。

ネズミ返しは出土したそのままが使われている。これからここが穀物倉庫だった事がわかる。

上のソリも出土したものだろうか? 祭りに合わせて作ったものではないか。聞き忘れた。

発掘調査によって、中央集落の中央部分に大型掘立柱建物跡が4棟並んで発見された。当初は4棟とも同時期に建っ ていたのではという想定されたが、整備復元をする際に再検討され、2棟毎の建て替えと考える方が現時点では妥当 であろうということになった。そこで現在は、2棟のみ復元され、残る2棟は柱の位置だけが示されている。建物の 性格は、集落における祭殿として神殿的機能と首長儀礼殿的機能を持っていたのではないかと考えられている。 4棟並んで出土した大型倉庫群のうち2軒が復元してあり、2軒は柱だけその位置に立っている。最近の縄文・弥生 遺跡の建物復元はどうも現代っぽい。ほんとにこんな仕掛けで弥生時代にたっていたのかな、と常々思っていたが、 鳥取の青谷上寺地遺跡から出土した窓枠を見て、弥生の技術も相当なものだったのだと得心した。

ここは全国でも珍しい、と言うかここしかない、6重の環濠を持った弥生遺跡である。しかも、工業団地になってし まった部分も含めると吉野ヶ里より大きい遺跡ではないかと言われている。(福岡県教育庁文化課、柳田康雄文化財 保護室長)このHPでも紹介している、静岡県の伊場遺跡が3重の環濠を持っているが、これまで4重以上の環濠を もつ遺跡は発見されていない。 元国立歴史民俗博物館館長の故佐原真氏は、「学術的には吉野ヶ里に匹敵する遺跡」と述べている。(朝日新聞) 「300軒以上の住居を持ち、物見やぐらも備え、環濠の幅は最大15mもある大規模な遺跡で、5重(後6重と判 明)の環濠は日本で初めての発見。邪馬台国と同時期に堅固な防御態勢を敷いていたことがうかがえる。」 (1992.12.15読売新聞朝刊一面)

板付遺跡もそうだったが、どうして高床式倉庫が環濠の外に建てられているのだろうか? 勿論この外にも環濠はあったのだろうが、どうして広場の真ん中にないのだろう。ほかの弥生遺跡でも集落の外側に ある高床式建物の跡があるが、もし倉庫だとすると侵入者に持っていかれ易い外縁部よりど真ん中にあった方が守り やすいと思うのだが、なにか他の理由があるのではないだろうか? 何人かの学者はこの事に言及しているがどの説 もしっくりこない。私の父は、「戦に負けたら住居の中まで攻め込まれるより、さっさと食い物を与えた方がいいか らではないか。」と言っていたが弥生人はそんなに寛大だったのだろうか?もしかしたら高床式建物には、倉庫では ない別の用途があったのかもしれない。 首長館はすぐ横にある竪穴住居と対で、この集落の首長の居所という設定である。竪穴住居が寝所的な利用をし、首 長館については公的な場所、政(まつりごと)を行う場所とされる。調査時点では、この建物の周辺から小形彷製鏡 が出土していることから、楼閣(ろうかく)といった高床の建物が想定されたが、柱の間隔などがやや不規則である ことから、規則的に床を支える必要のない平地式の建物として復元された。 当時の人々が住んでいたのは、竪穴住居である。地面に四角い穴を掘ってそこに柱を2本立てて、掘り下げられた床 には、中央に炉(火を使った跡)があり、壁際には床面より一段高くなったベットのような段差がつくられていた。 当時の人々は、このベット部分で寝ていたのかもしれない。炉の上には、調査では確認されていないが、火棚を設け ていたと思われる。炉で扱う火が屋根に燃え移らないようにするものである。 中央集落の南には、環濠で囲まれた高床倉庫群があった。当時の貴重な保存食料などを保管していたのであろう。倉 庫は建物の重量が重くなるため、柱が沈んで建物が傾かないように柱の底には礎板(そばん)が敷かれていた。また 床下にはネズミ返しも付けられていた。 小石原川中流域の低台地際に、弥生時代中期から古墳時代初頭にかけて営まれた大規模な低地性の多重環濠集落遺跡。 弥生時代後期後半(紀元2~3世紀)の邪馬台国時代に、多重の水濠と共に最盛期を迎えたとみられ、万が一ここが 邪馬台国ではなかったとしても、同時期に相当な広がりを持った有力なクニの一つだったのは確かである。 6.その他の遺跡 ==================================================== 遺跡名 (邪馬台国) 旧石器 ==================================================== ●石成久保遺跡(イシナリクボイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字石成久保 ・調査原因 道路(九州横断自動車道)建設 ・調査開始日 1985-06-17 ・調査終了日 1985-06-17 ・調査面積 5520 ・報告書 福岡県朝倉郡朝倉町所在中道・石成久保・大還端遺跡の調査. -- 上巻, 下巻. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 39). ・主な時代 旧石器 ・主な遺構 落し穴 ・主な遺物 石鏃 ●金場遺跡 (カナバイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字山田字金場・柳・長田・中原 ・調査原因 道路建設 ・調査開始日 1988-04-19 ・調査終了日 1988-04-19 ・調査面積 15400 ・報告書 朝倉郡朝倉町所在金場遺跡 / 福岡県教育委員会[編]. -- 上巻, 下巻. -- 福岡県教育委員会, 1999.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 54). ・種別 集落、墓地、古墳、散布地 ・主な時代 旧石器 ・主な遺構 包含層 ・主な遺物 ナイフ、台形様石器、細石刃、石核、彫器 ●中道遺跡 (ナカミチイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字大庭字中道 ・調査原因 道路(九州横断自動車道)建設 ・調査開始日 1985-07-22 ・調査終了日 1985-07-22 ・調査面積 13900 ・報告書 福岡県朝倉郡朝倉町所在中道・石成久保・大還端遺跡の調査. -- 上巻, 下巻. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 39). ・主な時代 旧石器 ・主な遺構 落し穴 ・主な遺物 細石刃、スクレイパー、押型文土器、晩期土器、 打製石斧、異形石器、石斧、叩石 ●下高橋馬屋元遺跡 (シモタカハシマヤモトイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町尾大字下高橋・大字鵜木 ・調査原因 県道建設 ・調査開始日 1996-01-09 ・調査終了日 1996-01-09 ・調査面積 2600 ・報告書 下高橋馬屋元遺跡 : 三井郡太刀洗町所在の弥生時代・古代の遺跡. -- 1, 2. -- 福岡県教育委員会, 1997.3-1998.3. -- (福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第129,133集 . 県道久留米筑紫野線関係埋蔵文化財調査報告 ; 7,8). ・種別 散布地 ・主な時代 旧石器 ・主な遺構 ・主な遺物 ナイフ形石器 ==================================================== 遺跡名 (邪馬台国) 縄文 ==================================================== ●長田遺跡 (オサダ イセキ ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字山田字長田 ・調査原因 道路建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1987-11-12 ・調査終了日 1987-11-12 ・調査面積 7500 ・報告書 朝倉郡朝倉町所在長田遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1994.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 30). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居、竪穴遺構、土壙、ドングリ貯蔵穴 ・主な遺物 縄文土器、石器、ドングリ ●柿原I縄文遺跡 (カキバルアイジョウモンイセキ) 福岡県甘木市大字柿原字若山 ・調査原因 九州自動車道建設 ・調査開始日 1983-08-01 ・調査終了日 1983-08-01 ・調査面積 1200 ・報告書 甘木市所在柿原I縄文遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 37). ・種別 散布地、集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 集石炉、土壙、竪穴住居跡 ・主な遺物 押型文土器、無文土器、こぶ文土器、石器類、晩期黒川式土器 ●上池田遺跡 (カミイケダイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字古賀字上池田 ・調査原因 高速道路建設 ・調査開始日 1987-12-01 ・調査終了日 1987-12-01 ・調査面積 3200 ・報告書 朝倉郡杷木町所在天園・夕月・上池田遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 42). ・種別 集落、墓地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居跡、土壙 ・主な遺物 押型文、阿高、北久根山、西平、夜臼 ●楠田遺跡 (クスダイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字林田字楠田 ・調査原因 九州横断自動車道建設 ・調査開始日 1986-12-01 ・調査終了日 1986-12-01 ・調査面積 5650 ・報告書 朝倉郡杷木町所在楠田遺跡・小覚原遺跡・二十谷遺跡・陣内遺跡・上野原遺跡 / 福岡県教育委員会[編]. -- 福岡県教育委員会, 1998.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 49). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙、竪穴住居跡、竪穴 ・主な遺物 押型文土器、縄文後・晩期土器多量、偏平打製石斧、石器 ●小覚原遺跡 (ショウカクバルイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字大山字小覚原 ・調査原因 九州横断自動車道建設 ・調査開始日 1987-04-22 ・調査終了日 1987-04-22 ・調査面積 1332 ・報告書 朝倉郡杷木町所在楠田遺跡・小覚原遺跡・二十谷遺跡・陣内遺跡・上野原遺跡 / 福岡県教育委員会[編]. -- 福岡県教育委員会, 1998.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 49). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居跡、土坑 ・主な遺物 縄文晩期土器、ナイフ形石器、細石刃、その他の打製石器 ●小覚原遺跡第2地点 (ショウカクバルイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字林田字小覚原 ・調査原因 工業団地の造成に伴う事前調査 ・調査開始日 1993-10-13 ・調査終了日 1993-10-13 ・調査面積 250 ・報告書 二十谷遺跡第2地点・小覚原遺跡第2地点 : 福岡県朝倉郡杷木町大字林田所在遺跡の発掘調査報告. -- 杷木町教育委員会, 1995. -- (杷木町文化財調査報告書 ; 第3集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙 ・主な遺物 縄文土器、石器 ●白石遺跡 (シライシイセキ) 福岡県三池郡高田町大字上楠田854 ・調査原因 (仮称)三池カントリークラブ造成工事に伴う事前調査 ・調査開始日 1998-01-21 ・調査終了日 1998-01-21 ・調査面積 1800 ・報告書 白石遺跡 : 福岡県三池郡高田町ゴルフ場開発に伴う文化財発掘調査報告書. -- 高田町教育委員会, 1999.3. -- (高田町文化財調査報告書 ; 第3集). ・種別 散布地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙 ・主な遺物 石鏃、黒曜石 ●治部ノ上遺跡 (ジブノウエイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字入地字治部ノ上2645他 ・調査原因 九州横断自動車道建設 ・調査開始日 1984-05-09 ・調査終了日 1984-05-09 ・調査面積 4800 ・報告書 朝倉郡朝倉町所在治部ノ上・座禅寺遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1994.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 32). ・種別 散布地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙、風倒木痕 ・主な遺物 手向山式土器、石器、縄文晩期土器、粗製石斧 ●須川ノケオ遺跡 (スガワノケオイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字須川 ・調査原因 工場建設 ・調査開始日 1994-07-06 ・調査終了日 1994-07-06 ・調査面積 9000 ・報告書 須川ノケオ遺跡 : 福岡県朝倉郡朝倉町大字須川所在遺跡の調査. -- 朝倉町教育委員会, 1999. -- (朝倉町文化財調査報告書 ; 第8集). ・種別 包含層 ・主な時代 縄文 ・主な遺物 石斧、磨石 ●外之隈遺跡 (ソトノクマイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字山田字外隈杷木町大字志波字本陣 ・調査原因 道路(九州横断自動車道)建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1987-11-16 ・調査終了日 1987-11-16 ・調査面積 12700 ・報告書 外之隈遺跡 : 福岡県朝倉郡朝倉町・杷木町所在外之隈遺跡の調査. -- 1, 2. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 35,40). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居、土坑 ・主な遺物 縄文土器、石器 ・特記事項 丘陵急斜面に立地する ●高原遺跡 (タカバルイセキ) 福岡県甘木市大字屋永字高原 ・調査原因 道路建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1983-10-06 ・調査終了日 1983-10-06 ・調査面積 6800 ・報告書 福岡県甘木市所在高原遺跡・口ノ坪遺跡. -- 上巻, 下巻. -- 福岡県教育委員会, 1994.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 31). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居、包含層 ・主な遺物 土器、石器、玉 ・特記事項 河岸段丘上に立地する複合遺跡 ●天園遺跡 (テンゾノイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字古賀字天園 ・調査原因 高速道路建設 ・調査開始日 1987-11-01 ・調査終了日 1987-11-01 ・調査面積 2500 ・報告書 朝倉郡杷木町所在天園・夕月・上池田遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 42). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居跡、土壙、埋甕 ・主な遺物 押型文、轟B、曽畑、石鏃、石斧、石匙 ●二十谷遺跡 (ニジュウダニイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字林田字二十谷 ・調査原因 九州横断自動車道建設 ・調査開始日 1987-04-22 ・調査終了日 1987-04-22 ・調査面積 1500 ・報告書 朝倉郡杷木町所在楠田遺跡・小覚原遺跡・二十谷遺跡・陣内遺跡・上野原遺跡 / 福岡県教育委員会[編]. -- 福岡県教育委員会, 1998.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 49). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居跡、落し穴 ・主な遺物 縄文土器、石器 ●二十谷遺跡第2地点 (ニジュウダニイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字林田字二十谷 ・調査原因 工業団地の造成に伴う事前調査 ・調査開始日 1993-08-18 ・調査終了日 1993-08-18 ・調査面積 3000 ・報告書 二十谷遺跡第2地点・小覚原遺跡第2地点 : 福岡県朝倉郡杷木町大字林田所在遺跡の発掘調査報告. -- 杷木町教育委員会, 1995. -- (杷木町文化財調査報告書 ; 第3集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 包含層、土壙、陥し穴、ピット ・主な遺物 縄文土器 ●畑田遺跡 (ハタケダイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字池田字畑田57-1ほか ・調査原因 道路(九州横断自動車道建設に伴う調査) ・調査開始日 1986-08-18 ・調査終了日 1986-08-18 ・調査面積 17000 ・報告書 福岡県朝倉郡杷木町所在畑田遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1999.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 56). ・種別 包含層 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 土器、石器 ●法福寺遺跡 (ホウフクジイセキ) 福岡県朝倉郡夜須町大字三並56番地 ・調査原因 農場構造改善事業に伴う事前調査 ・調査開始日 1995-04-27 ・調査終了日 1995-04-27 ・調査面積 3700 ・報告書 法福寺遺跡 : 福岡県朝倉郡夜須町大字三並所在遺跡調査報告. -- 夜須町教育委員会, 1996.3. -- (夜須町文化財調査報告書 ; 第34集 . 夜須地区遺跡群 ; 19). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 掘立柱建物、土壙墓、土壙、溝、大溝 ・主な遺物 縄文土器、須恵器、土師器、陶磁器 他 ・特記事項 縄文時代から近世までの複合遺跡 ●妙見墳墓群 (ミョウケンフンボグン) 福岡県朝倉郡朝倉町大字菱野字妙見 ・調査原因 九州横断自動車道建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1987-08-03 ・調査終了日 1987-08-03 ・調査面積 4660 ・報告書 朝倉郡朝倉町大字菱野所在妙見墳墓群・堤古墳の調査. -- 福岡県教育委員会, 1994.3. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 29). ・種別 方形周溝墓 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴遺構 ・主な遺物 弥生式土器、石斧、土師器、鉄器(釶・刀子・鉄斧・鉄鏃)、装身具、須恵器 ・特記事項 人骨11体 ●矢野竹遺跡 (ヤノタケイセキ) 福岡県甘木市大字矢野竹・田代 ・調査原因 宅地造成に伴う緊急発掘調査 ・調査開始日 1993-04-09 ・調査終了日 1993-04-09 ・調査面積 20000 ・報告書 矢野竹遺跡 : 福岡県甘木市大字矢野竹・田代所在遺跡の調査 / 甘木市教育委員会編. -- 甘木市教育委員会, 1996. -- (甘木市文化財調査報告 / 甘木市教育委員会[編] ; 第38集 . 「美奈宜の杜」関係埋蔵文化財調査報告書 ; 1). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 陥し穴、不明土坑 ・主な遺物 石鏃、磨製石斧、曽畑式土器 ●矢林遺跡 (ヤバヤシイセキ) 福岡県朝倉郡朝倉町大字宮野字矢林・天園 ・調査原因 道路拡張 ・調査開始日 1996-08-05 ・調査終了日 1996-08-05 ・調査面積 1218 ・報告書 矢林遺跡 : 福岡県朝倉郡朝倉町大字宮野所在遺跡群の調査. -- 朝倉町教育委員会, 1997. -- (朝倉町文化財調査報告書 ; 第6集 . 国道386号線バイパスに係る発掘調査報告 ; 1). ・種別 包含層 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 滑石含有土器、石器 ・特記事項 氾濫源からの出土。土器は中期後半以降。 ●夕月遺跡 (ユウヅキイセキ) 福岡県朝倉郡杷木町大字古賀字夕月 ・調査原因 高速道路建設 ・調査開始日 1988-03-01 ・調査終了日 1988-03-01 ・調査面積 225 ・報告書 朝倉郡杷木町所在天園・夕月・上池田遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告 / 福岡県教育委員会[編] ; 42). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙、溝 ・主な遺物 押型文、石鏃、スクレイパー、磨石 ●赤司一句公民館遺跡(アカジイックコウミンカンイセキ)福岡県三井郡北野町大字赤司字定格 ・種別 集落、墓地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙 ・主な遺物 多頭石斧、メノウ石器 弥生 竪穴住居、貯蔵穴 古墳 土壙墓 ●高樋塚添遺跡 (タカエツカゾエイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋 ・調査原因 県道改良工事に伴う緊急調査 ・調査開始日 1995-09-18 ・調査終了日 1995-09-18 ・調査面積 2800 ・報告書 高樋塚添遺跡 : 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査 / 大刀洗町教育委員会編. -- 1, 2. -- 大刀洗町教育委員会, 1997. -- (大刀洗町文化財調査報告書 / 大刀洗町教育委員会[編] ; 第12,17集). ・種別 散布地、墓地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴、甕棺墓、土壙墓、地割れ遺構 ・主な遺物 弥生土器、甕棺 ・特記事項 弥生時代中期前半の墓地、列埋葬形態を採る。地割れ遺構及び断層を確認。 ●西森田遺跡 (ニシモリタイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町本郷 ・調査原因 国道建設 ・調査開始日 1995-01-17 ・調査終了日 1995-01-17 ・調査面積 2100 ・報告書 町口遺跡・西森田遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第125集 . 国道322号線関係埋蔵文化財調査報告 : 大刀洗町内の遺跡 ; 1). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 陥し穴、風倒木土壙 ●本郷野開遺跡 (ホンゴウノビラキイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷 ・調査原因 一般廃棄物残灰保管施設建設 ・調査開始日 1996-05-01 ・調査終了日 1996-05-01 ・調査面積 2862 ・報告書 本郷野開遺跡 : 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷所在遺跡の調査報告. -- [1], 2, 3・4. -- 大刀洗町教育委員会, 1993. -- (大刀洗町文化財調査報告書 / 大刀洗町教育委員会[編] ; 第4,13,15集). ・種別 集落、墓地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居、掘立柱建物、溝、落し穴状土坑 ・主な遺物 弥生土器、須恵器、土師器 ・特記事項 弥生時代と奈良時代の集落あり ●向八坂遺跡 (ムカイハツサクイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字向八坂 ・調査原因 県営圃場整備 ・調査開始日 1991-10-21 ・調査終了日 1991-10-21 ・調査面積 140 ・報告書 大刀洗町内遺跡群 : 向八坂遺跡・温水遺跡・町浦遺跡・西森田遺跡の調査 / 大刀洗町教育委員会[編]. -- 大刀洗町教育委員会, 1993.3. -- (大刀洗町文化財調査報告書 / 大刀洗町教育委員会[編] ; 第3集). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴 ・主な遺物 弥生土器 ●良積遺跡 (ヨシヅミイセキ) 福岡県三井郡北野町大座赤司 ・調査原因 圃場整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1992-12-18 ・調査終了日 1992-12-18 ・調査面積 27000 ・報告書 良積遺跡 : 福岡県三井郡北野町所在遺跡の調査 / 北野町教育委員会編. -- 1, 2, 3. -- 北野町教育委員会, 1996-. -- (北野町文化財調査報告書 ; 第5集, 第11集, 第12集 . 北野東部地区県営圃場整備事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 3,4,5). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 石鏃、石槍、石斧、石錘、大陸系石器、石庖丁、メノウ石錘 ・特記事項 石製漁具 メノウ石錘多数出土 多頭石斧 ●温水遺跡 (ヌルミズイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字温水 ・調査原因 県営圃場整備 ・調査開始日 1991-10-08 ・調査終了日 1991-10-08 ・調査面積 3010 ・報告書 大刀洗町内遺跡群 : 向八坂遺跡・温水遺跡・町浦遺跡・西森田遺跡の調査 / 大刀洗町教育委員会[編]. -- 大刀洗町教育委員会, 1993.3. -- (大刀洗町文化財調査報告書 / 大刀洗町教育委員会[編] ; 第3集). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴 ●町浦遺跡 (マチウライセキ) 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字町浦 ・調査原因 県営圃場整備 ・調査開始日 1991-08-02 ・調査終了日 1991-08-02 ・調査面積 1630 ・報告書 大刀洗町内遺跡群 : 向八坂遺跡・温水遺跡・町浦遺跡・西森田遺跡の調査 / 大刀洗町教育委員会[編]. -- 大刀洗町教育委員会, 1993.3. -- (大刀洗町文化財調査報告書 / 大刀洗町教育委員会[編] ; 第3集). ・種別 集落跡、墓 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴 ●町口遺跡 (マチグチイセキ) 福岡県三井郡大刀洗町本郷 ・調査原因 国道建設 ・調査開始日 1993-08-02 ・調査終了日 1993-08-02 ・調査面積 2050 ・報告書 町口遺跡・西森田遺跡. -- 福岡県教育委員会, 1996. -- (福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第125集 . 国道322号線関係埋蔵文化財調査報告 : 大刀洗町内の遺跡 ; 1). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 陥し穴 ==================================================== 遺跡名 (邪馬台国) 弥生 ====================================================

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編