20. 邪馬台国周辺の考古学 -その7- 8. 不彌国の考古学 1.不弥国の位置 これまで見てきた対馬から奴国までの比定地については、邪馬台国九州説論者も畿内説論者もその見解はほぼ一致し ている。しかしこの不弥国からが大きく異なっており、この国をどこに比定するかで大きく邪馬台国の位置が異なっ てくる。いわば、九州説と畿内説の分かれ道と言っても良い。魏志倭人伝によると、 東南至奴國百里。官曰ji[冠凹脚儿]馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。 有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、 陸行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳[革是]、可七萬餘戸。 となっている。 東南して奴国に至る。官は兒馬觚といい、副は卑奴母離という。2万余戸あり。東行不弥国に至る。百里。官を多模 といい、副を卑奴母離という。千余の家あり。南、投馬国に至る。水行二十日。官を彌彌といい、副を彌彌那利とい う。五万余戸ばかりあり。南、邪馬台国に至る。女王の郡する所なり。水行十日、陸行一月。官に伊支馬あり。次を 彌馬升といい、次は彌馬獲支といい、次は奴佳韃という。7万余戸ばかりあり。 「(伊都国から)東南の方角へ行くと奴国に至る。距離は百里である。長官をジ馬觚といい、副官を卑奴毋離という。 二万余戸がある。東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。長官を多模といい、副官を卑奴毋離という。千余 戸がある。南へ行くと、投馬国に至る。水行で二十日かかる。長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。五万余戸 ばかりの人口である。南へ行くと邪馬台国に到達する。女王の都がある所である、水行十日(と、又はの二説あり。) 陸行一月である。長官を伊支馬といい、次官を弥馬升とい い、次官を弥馬獲支といい、次官を奴佳タイという。七万 余戸ばかりの人口である。 」 続けて、 自女王國以北、其戸道里可得略載、其旁國遠絶不可得詳。 女王國より以北、その戸数・道里は略載し得べきも、その余の旁國は遠絶にして詳かにするを得ず。 となっている。 あちこちに書いたが、この最後の文章は非常に重要である。女王国より北にある国はその道程の略載が可能であるが、 その他の国はあまりに遠くて詳細は分からない(記載できない)と言っているのである。女王国より北にある国とは、 これまで見てきた、対馬・壱岐・末廬・伊都・奴国に、不弥国と投馬国を加えた7ケ国なのは明らかだ。これらの国 々は女王国より北にある。そして不弥国も、奴国との間が百里となっている。しかし人口は少ない。奴国の20分の 1、投馬国の50分の1ほどである。書かれた戸数による人口を、そのまま全面的に信用するわけにはいかないが、 それでも魏使か或いは魏(帯方郡)使に伝えた人物の目には、人口の多さの印象がそういう具合に写ったのだろうと 思われる。 領域の大きさも、人口に即比例はしないにしても、奴国や投馬国の10分の1以下の広さであるのは容易に推測でき る。もし万が一邪馬台国が畿内にあったとすると、これらの7ケ国はヤマトより北にあることになり、山城や北河内 や近江、丹波、丹後、若狭、越前などに比定せざるを得なくなる。しかも、奴国より東に百里となっているのを全く 無視しなければならないのだ。 末廬国-伊都国間が五百里、伊都国-奴国間が百里、そして奴国-不弥国間も百里である。伊都国と奴国がそうであ ったように、奴国と不弥国もほとんど隣接している。畿内説で、どうしていきなりポーンと広島県や岡山県や島根県 に投馬国が飛ぶのだろうか。いくら馬を投げるからと言ってもシャレにもならない。 そもそも、畿内説論者たちは、古代の国の大きさを一体どのくらいだと考えているのだろうか。これもどこかに書い たが、古代の国の大きさは今の市町村ほどの大きさである。それでも広いかも知れない。私が子供の頃でも、同じ市 内の部落間は殆ど行き来がなかった。市内や隣接する市町村にバンバン行けるようになったのは、自動車という交通 手段が普及しだした昭和40年代以降である。それまで人々の生活圏は極めて狭い範疇だった。日本人はそれを2千 年ほど続けてきたのである。徒歩による情報の伝達が、どれほど大変なことかを知らない人は、平気で岡山県一つを 投馬国に比定したりする。フィールドに出たことのない、研究室や書斎でだけ古代史を考えている人の説である。 勿論、狩猟のために何10kmも移動したり、出来上がった石斧や石鎌を遠絶な諸国へ運んだりしたことは有るだろ う。しかしそれは交易である。生活圏とは意味合いが違う。国は生活圏の集合体なのだ。不彌国が奴国のすぐ東に隣 接していることは、倭人伝を読む限りでは、明らかな事実である。 ちなみにこれまでの主な不弥国の比定地を以下に記す。上記の理由で畿内説論者の比定地は除いてある。

|

|

|

| 宇美町 | 新井白石 本居宣長 吉田東伍 鶴峰戌申 近藤芳樹 内藤湖南 三宅米吉 和歌森太郎 安本美典 |

| 宇美・太宰府 | 榎 一雄 |

| 太宰府 | 白鳥庫吉 橋本増吉 |

| 糟屋郡 | 菅政友 宮崎康平 奥野正男 |

| 津屋崎 | 笠井新也 |

| 芦屋 | 志田不動麿 |

| 穂波・飯塚 | 久米邦武 鳥越憲三郎 原田大六 山尾幸久 |

| 福岡市 | 大森重樹 |

| 洞海湾 | 石井良助 |

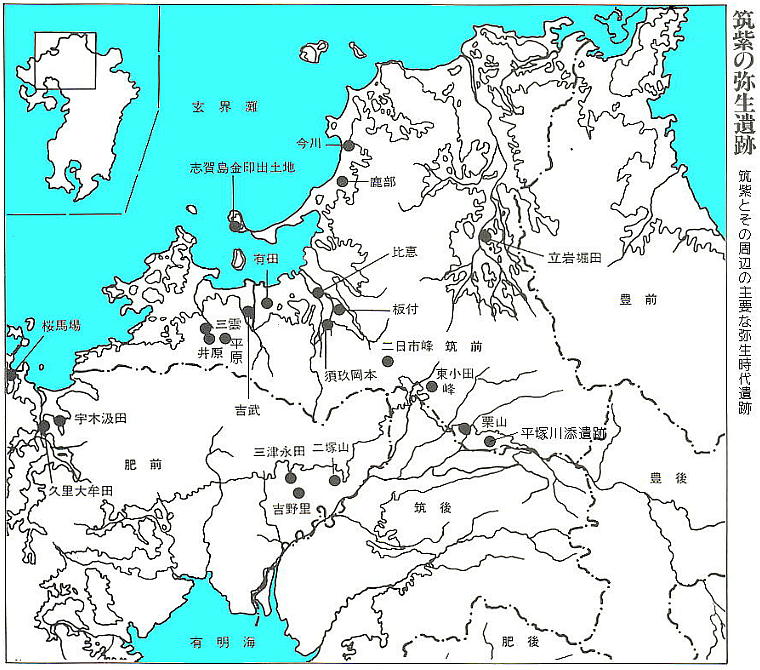

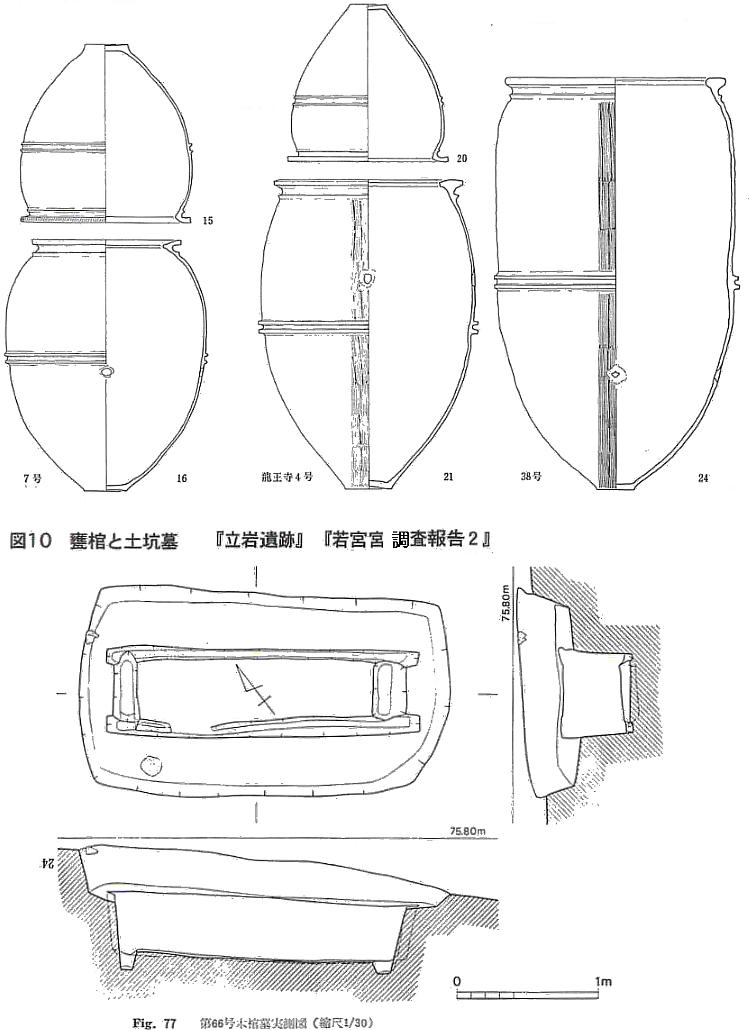

2.不弥国 奴國が博多湾岸から春日市のあたりだと想定すると、東の不弥國は、従来通り宇美町と推定できる。しかしこのあた りには目立った考古遺跡がない。奥野正男氏は七夕南池遺跡などを挙げて、十分不弥国の可能性があると説いている が、氏自身は福岡市東区の一部も含めた旧糟屋郡(粕屋町、須恵町、久山町等)が不弥国であろうと述べている。 原田大六は、現飯塚市の立岩遺跡の重要性から見て、ここを含む旧穂波郡が不弥国だとする。奥野氏は、これを糸島 から遠すぎるとし、間には三郡山塊が聳えているのでとても簡単には行けないだろうという意味のことを述べている が、三郡山塊は自然の国境と考えられるし、そもそも古代の国境が山や川などの自然の地形を利用していることは周 知の事実で、それは現代まで続いている。魏使(帯方郡使)が、三郡山を越えて不弥国に行った可能性はある。奴国 が以下のような領域を持っていたとすると、糸島からは遠くても、十分奴国に隣接している。 しかし、不弥国=飯塚だとすると方角が合わない。春日市を奴国とした場合には、飯塚は北東、場合によっては(小 郡あたりからみれば)北と言っても差し支えないような位置にある。

しかし今の福岡市の位置から見れば十分「東」である。つまり、倭人伝に言う方角は、どこそこの都からみた方角で はなくて、その国全体から見て「東のほう」「南の方」と言った意味合いなのではないだろうか。「日が昇る方角」 「日が沈む方角」「その間の方角」という大雑把な方角を記しているのではないだろうか。きっちり、Aポイントか ら東南の方角へ何里とか、東の方角へ何里とかを指し示している訳ではなさそうだ。 そうみてくると、不弥国をこの立岩に比定しても、現状ではそう的はずれとも思えない。それに奴国から東の方とい う基準で見た場合、邪馬台国時代(弥生前期-中期)に、立岩遺跡ほどの副葬品を持った遺跡は他にないのも事実で ある。従って、今後、考古学上の大きな発見が、遠賀郡、糟屋郡、宇美町あたりで出現すれば、不弥国の比定地は変 更になる可能性がある。

3.立岩遺跡

99年4月時点の立岩堀田遺跡。すぐ裏は小学校で、遺跡は住宅街に囲まれた閑静な丘の上にある。

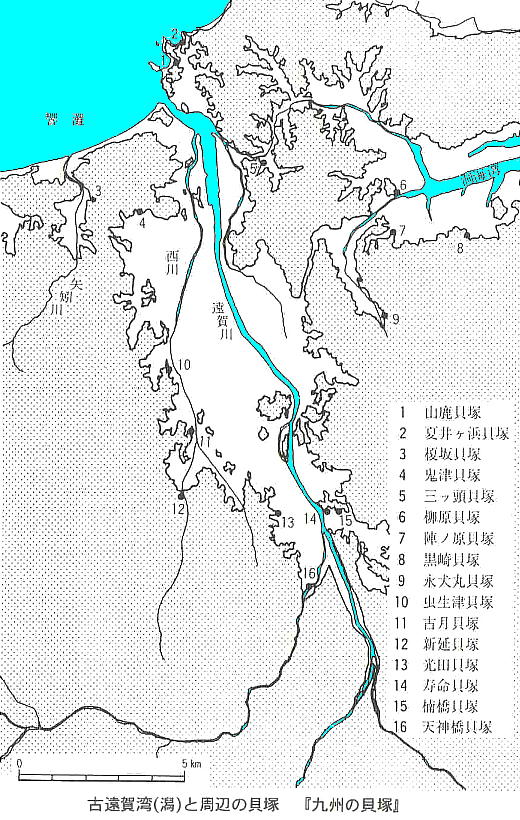

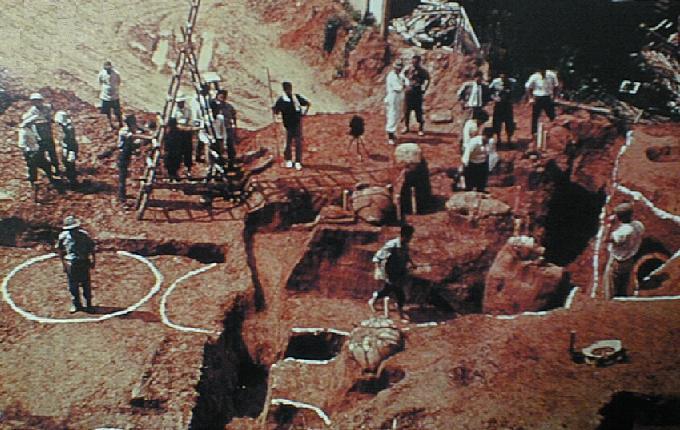

現在も残る遠賀川流域の古墳群はいずれもこのあたりに古代、権勢を誇った有力者たちがいたことをうかがわせる。 遠賀川を遡り、大陸からの渡来人達が定着した場所だったのかもしれない。立岩遺跡は弥生時代中期後半の集団墓 であるが、その発見は全くの偶然であった。1963年6月1日、郷里の飯塚市立岩の堀田地区を歩いていた熊本大学の学 生、高島忠平さん(現佐賀県教育庁文化財課:吉野ヶ里の発掘で一躍全国的に有名になった。)は、ブルドーザーが 切り崩している丘陵に甕棺の横腹を見つけた。すぐさま高島さんは工事を停止してもらい、教育委員会に連絡をとり 工事主にも協力を頼み1時間で「緊急発掘」の体制を整えた。郷里の嘉穂高校郷土部(史学部)でかって遺跡に親し んでいたとは言え、この迅速さは尋常ではない。日没近い午後6時過ぎ嘉穂高校、嘉穂東高校の郷土部員が発掘作業 を担当し、大学生・高校生による第一次緊急発掘調査がはじまった。 6月4日に高校生が甕棺の石蓋を開けて中に鏡を発見した。高校生は高島さんに叫んだ。「鏡のごたるもんがある。」 高島さんは「バカ言え」と返答したがその高校生は続けて「銅剣のごたるもんもあるよ。」高島さんは夢ではないか と頬をつねったと言う。この第一次発掘は6月11日まで続き、実に多くの副葬品と新たな考古学上の新発見をもたら した。遺跡の重要性が判明したため県教育委員会・九州大学なども加わって「立岩遺跡調査委員会」が組織され、第 2次、第3次と発掘調査が行われた。3次調査の終了は1965年4月4日であった。

1963年発掘時の写真。この前年、同じ福岡県の須久岡本遺跡が、やはり県教育委員会と九州大学とによって発掘 調査され、その時の経験がこの発掘でも生かされた。またこの調査には高校生が多数参加し、甕棺や遺物のトレース 作業に大きな貢献を果たしたのも特徴である。立岩遺跡とは、「立岩・堀田甕棺遺跡」・「下ノ方遺跡」・「立岩・ 焼ノ正遺跡」などの総称で、「立岩・堀田甕棺遺跡」とは、甕棺が発見された場所で、全国的に「立岩遺跡」が有名 になった理由はこの甕棺にある。中から前漢鏡10面、石包丁、ガラス製玉570個、ゴホウラ貝の腕輪、絹などの 出土品が下記のような事実をもたらしたからだ。この発掘によって明らかにされた考古学上の新事実とは以下のよう な点である。なお、腕輪は市指定の文化財に、甕棺と前漢鏡10面をふく104点が国指定の重要文化財に指定され ており、出土品は飯塚歴史資料館に展示されている。 (1).前漢鏡6面が1つの甕棺から出土して、その出土状況が明らかになった。それまで出土していた全国の前漢 鏡は、ろくに調査もされず出土状況が判然としていなかった。 (2).鏡の状態がすこぶる良好であった。報告書にはすべての鏡の拓本が記載されており、銘文がていねいに解読 されている。飯塚市歴史資料館の嶋田光一さんは、遺跡発見時小学生で発掘を見に行ったそうだが、出土し た6面の鏡について「日本一美しい鏡」と言う。私も資料館で実物を見たが、今まで見たどこの鏡より確か に美しい、と思う。 (3).38号甕棺の人物が付けていた腕輪が南海産のゴホウラ貝である事が判明。(九州大学から参加の永井昌文 さんが突き止めた。現九州大学名誉教授)以後、西日本で続々とゴホウラの腕輪が出土する。 (4).弥生時代の絹の発見。布目順郎氏(京都工芸繊維大学名誉教授)により、鉄剣、鉄矛に付着していた布が絹 である事が初めてあきらかになった。これにより、弥生中期既に九州では絹が使用されていた事が判明し、 魏志倭人伝の記載より250年も前の北部九州に絹文化が存在していた事が証明された。その後、絹使用は弥生 前期まで遡る事になったが、北部九州20カ所近くで弥生の絹が確認されている。現在までのところ同時代 の絹は、北部九州以外の地域では出土していない。

<前漢鏡> 立岩遺跡から出てきた前漢鏡は、今まで出土していた前漢鏡よりも美しく、それまで全国で出土した前漢鏡は出土状 態が判然としていなかったが、立岩遺跡からの前漢鏡により出土状態も明らかになった。鏡の状態がすこぶる良好で、 報告書にはすべての鏡の拓本が記載されている。銘文も解読されている。前漢鏡は全部で10面出土しているが、1 0号甕棺から出土した6面が完全品で特に優れており、全部に銘文を持つ。その銘は、後の日本人が作った三角縁神 獣鏡などのように、誰それがこの鏡を造ったとか、銅は徐州産とかいうような、自らを誇示するようなものではなく、 「日に喜びあり、月に富あり」と言ったような漢詩風である。そんな所も「この鏡が日本一美しい」理由かもしれな い。 前漢(紀元前202年~紀元8年)の武帝は元封三年(紀元前108年)朝鮮半島に楽浪郡以下四郡を設置した。これは 前漢の出先機関で日本に漢代の文物が流入するのばこの楽浪郡を経由していた。中国前漢時代のいわゆる前漢鏡が日 本において、甕棺墓等に副葬されるのは、弥生時代中期後半代のことであり、これにより年代の上限がほぼ決定でき る。前漢鏡は、その出土状態が明らかなものは、福岡・佐賀両県で9遺跡、16基の埋葬遺構から出土している。 しかし直径15cm以上の大型鏡になると、5遺跡、6基の甕棺墓から出土するのみである。「三雲遺跡」「須玖岡 本遺跡」の甕棺墓については、前述したように、それぞれの平野部における「王墓」と目されている。飯塚市「立岩 遺跡」10号甕棺墓(かめかんぼ)からも直径15.cm以上の前漢鏡6面と中細形鋼矛、鉄戈各一口等を出土して いる。この被葬者は、この地で生産される石包丁生産による利権を一手に掌握した嘉穂地方の「王墓」とも考えられ る。

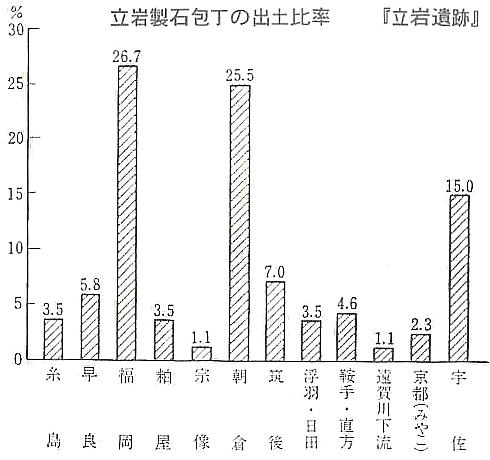

<石包丁> 立岩地区下ノ方遺跡から、石包丁及び、その未製品、石鎌、石戈が、出土している。笠置山から原石を運んで来て、 この遺跡で加工したもののようである。伊都国のコーナーで見て頂いたように、あの遺跡にも「今山石斧製造所跡」 が残っており、周辺地域にも石製品を供給していた事がわかっている。立岩遺跡の石包丁は、以下の表で見て頂くよ うに、福岡と朝倉地方に際だって多く供給されている。これは石包丁を使う仕事、即ち稲作がその地方に多かった事 を示している。その他を飛び越えて、大分県の宇佐地方にも多いのはよく理由がわからない。 石包丁は、稲作(だけではないが)が栄えたこの時代には、極めて大切な農機具で、稲の穂を刈り取る道具として各地 で盛んに用いられている。原型は朝鮮半島だと思われるが、立岩遺跡ではこの石包丁を物々交換の道具として用いて いたのだろう。遺跡の周辺からも、立岩で作った石包丁が大量に出土している。石包丁は立岩を代表する特産物だっ たのだ。 石包丁を沢山作る事によって交易圏は拡大し、交流相手も多くなって、立岩は次第に大きな弥生ムラと成っていった のかもしれない。立岩のムラは、丘の上に集落をつくり、水はけのいい低地に稲田を作った。朝鮮から伝わった米作 りは、この立岩でも定着して、稲作を中心とする農業が発達したが、金属器の普及と共に石包丁の需要は無くなり、 やがて立岩のムラも忘れられていった。

<ゴボウラ貝の腕輪> ゴボウラ貝は奄美大島より南にしか生息していない貝である。つまり交易によってもたらされた装飾品であるが、北 九州の幾つかの遺跡からは、この貝製の腕輪が見つかっている。ただのお土産や贈答品として貰うわけはないので、 交易に足りる特産品がそれらの遺跡にはあったと考えざるを得ない。それは少なからず、それらの遺跡が比較的大き な、或いは裕福な集落だった事を示しているのだ。

<絹> 立岩遺跡における絹は、甕棺の中にあった鉄剣や鉄矛に少し付着した形で残っていた。この発見により、弥生中期に 九州では絹を使用していたことが我が国で初めて明らかになった。魏志倭人伝の記載より250年も前に、北部九州 で絹文化が存在していた事が証明されたのだ。その後北九州では幾つかの遺跡から絹製品が発見されるが、いずれも クニ単位の集落をとわれるようなムラで発見され、甘木市栗山遺跡では、庶民の甕棺の中から絹の衣服を纏った人骨 が出土して、絹文化が北九州で広く蔓延していた事を立証した。現在の所、同時代の絹は北部九州以外の地域からは 出土していない。

三雲、須玖、立岩の類型的な特徴は、邪馬台国と同時期の弥生中期という、ともに同じ時期の甕棺墓の遺跡であるこ と、しかもいずれの場合にも、遺跡を構成する甕棺墓群の中の一基に、集中的に副葬品が埋葬されている事で共通し ている。そしてそれはその時代の、他の甕棺墓とは異なる副葬品の数々で、この時代の権力の象徴とも言うべき前漢 鏡を、いずれも10面以上出土しているのである。大部分の弥生人が道具と言えば石器しか持たなかったような環境 の中でこの事実は、やはりここを「不弥国王墓」と考えても、今のところは差し支えあるまいと思われる。 安本美典氏は、不弥国=立岩遺跡とすることには、「あまりに考古学的な事実にばかり目を向けすぎる」と言われ、 文献上はやはり従来通り宇美町が不弥国であろうとされているが、私にはやはり考古学上の遺物がない、或いは少な い所はどうしてもクニとは考えられないのである。 9. 投馬国の考古学 1.投馬国の位置 魏志倭人伝は投馬国について、 東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬 餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。と記している。 東行不弥国に至る。百里。官を多模といい、副を卑奴母離という。千余の家あり。南、投馬国に至る。水行二十日。 官を彌彌といい、副を彌彌那利という。五万余戸ばかりあり。南、邪馬台国に至る。女王の郡する所なり。 「東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。長官を多模といい、副官を卑奴毋離という。千余戸がある。南へ 行くと、投馬国に至る。水行で二十日かかる。長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。五万余戸ばかりの人口で ある。南へ行くと邪馬台国に到達する。女王の都がある所である、 不弥國を飯塚市の立岩遺跡を中心とした領域(或いは、篠栗町、須恵町、宇美町あたりも含むか?)とした場合、その 南は嘉穂郡穂波町から筑穂町、桂川町、嘉穂町を経て東は田川郡の添田町あたりまでが考えられる。これは「南」とい う方角と、「千餘家:五萬餘戸」という領域の大きさを考慮して推定した領域であるが、大きな問題がある。「水行二 十日」である。また、不弥国は「家」と書いているのに、投馬国は「戸」であり、不弥国の官吏は「多模、卑奴母離」 という、いかにも日本風の名前なのに対し、投馬国では「彌彌、彌彌那利」という漢風の名前である。これらの問題は これまでにも多くの解釈を生んできたし、邪馬台国がどこなのか決定できないのもこの書き方にあると行っていい。 倭人伝の、邪馬台国までの行程を振り返ってみよう。 ① 水行し韓国をへて狗邪韓国(くやかんこく)に至る。七千余里 。 ② 始めて一海を渡る千余里。対海国(つしまこく)に至る。方四百里可。千戸余。 ③ 南、一海を渡る千余里。一大国(いきこく、いちだいこく)に至る。方三百里可。戸数三千許。 ④ 又一海を渡る千余里。末盧国(まつらこく、まつろこく)に至る。四千余戸。 ⑤ 東南、陸行五百里。伊都国(いとこく)に到る。千余戸。 ⑥ 東南、至る奴国(なこく)百里。二万余戸。 ⑦ 東行、至る不弥国(ふみこく)。百里。千余戸 ⑧ 南、至る投馬国(つまこく、とまこく、とうまこく)。水行二十日。五万余戸。 ⑨ 南、至る邪馬台国(やまたいこく)。水行十日、陸行一月。七万余戸。 さらにその人口(戸数・家数)だけの一覧は、 対馬国・・・・・千余戸 壱岐国・・・・・三千許家 末盧国・・・・・四千余戸 伊都国・・・・・千余戸 奴国・・・・・・・二万余戸 不彌国・・・・・千余家 投馬国・・・・・五万余戸 邪馬台国・・・七万余戸 となる。 榎一雄の放射式行程理解に従えば、倭人伝では、朝鮮から伊都国までとそれ以降とは、行程の書き方が異なり、朝鮮か ら伊都国までは「A国、又・・・至B国」のように行程が連続しているのに対して、伊都国以降は、「伊都国・・東南 至奴国・・東行至不弥国・・南至投馬国・・南至邪馬台国」のように書かれており、伊都国を起点として放射状に国々 が配置されていると解釈できると言う。この方式であれば、邪馬台国はまず九州域内に収まる。これは、「到」と「至」 の文字の違い、方角が示されている事などからそういう解釈が生まれたものだが、ほんとうにそう読めるのか、現代の 中国人学者でも意見は分かれている。つまり、言うなれば、どうとでも解釈できるのである。 さらに、投馬国、邪馬台国に至っては、その距離が里数ではなく日数で示されていることから、これは不弥国からの連 続式ではなく、伊都国からの所要日数であるとか、帯方郡からの所要日数である、と解釈する見方がある。実際の所、 九州説論者にとっては、「水行二十日」や「水行十日、陸行一月」の所要日数は、前記のような解釈を用いなければと うてい解決できない。たとえ、弥生時代の歩行距離/日が、現代と比べて著しく少なめであるとしても、水行十日、水 行二十日や陸行一月が、倭人伝に言う百里や二百里ではないことはすぐに分かる。また私の比定した不弥国(飯塚市辺) は海に面していず、船で下るような川もない。 よしんば無理やり下るとしても、どの川かがまた問題になる。遠賀川を下って玄界灘へ行けば、ぐるりとまた伊都国や 末廬国へ戻ってしまうし、豊後水道へでたら、もし投馬国を嘉穂郡あたりだとしたら、九州を一周しなければならない。 山を越えて宝満川あたりへ出たとしても、1日で有明海まで下ってしまうし、そこから嘉穂郡へはまた徒歩である。川 をどう降っても、とうてい20日もかからない。有明海へ出て、更に筑後川を遡り甘木・朝倉へ行くことはできるが、 これとて4、5日もかからないだろう。さらに、その投馬國から水行十日、陸行一月で邪馬台国と言うことになると、 もうお手上げである。一月を一日と読んだ宣長の気持ちはよくわかる。 そこで、ここでは、水行陸行などの日数行程は一時無視することにする。その詳細は次節「邪馬台国の考古学」の中で 触れたいと思う。 そこで結論として、私の投馬国、邪馬台国の比定地は以下のようになるが、この地図は現代のものなので勿論、細かい 境界線などは便宜的である。だいたいこんなものだったのだろう、という程度である。何度も繰り返すが、魏志倭人伝 を内容に厳密に、一字一句、変更・訂正・無視などをせずに解釈しようとしたら、邪馬台国論争はなりたたない。この 書物からは邪馬台国には行き着けないのである。 「a+b+c+d+e=f」という等式において、aとbとcの値が決まっていて、d,eが不明であれば、fの解は 無限に存在する。邪馬台国論争とは、a=1、b=2,c=3だったとしたら、fの解は果たして幾つくらいが妥当か と論争しているようなものなのだ。この状況でd,eが1000や10000はおかしい。せいぜい一桁の数字で、f も15230とか10億とかになるわけはないのだ。a~eの数字をそれぞれ勝手に想定してfの解を見いだし、その 妥当性を世に問うているのが、いわば邪馬台国論争と言える。

私が投馬国、邪馬台国を上図のように比定地した理由は、おおむね次のようなものだ。 (1).伊都国迄10500里、邪馬台国迄は12000里であり、結果的に伊都国から1500里の近さで、九州の 現在の福岡県の域内に邪馬台国はあったものと考えるのが一番論理的である。 (2).魏志倭人伝は、誰かが「倭人伝」と名付けたせいで、「魏」がさも日本の事を書き残したようにみんな錯覚し ているが、これは「倭人伝」ではなく「邪馬台国伝」である。注意深く倭人伝を読むと、その記述のほとんど は、邪馬台国と卑弥呼について記録したもので、その風俗、風土、習慣などは、邪馬台国とその周辺国につい て書いたものであり、日本の中でその内容に一番合致する地方は九州しかあり得ない。 (3).その証拠は、倭人伝の中の「女王国の東、海を渡りて、千余里、また國あり、みな倭種」とある。これは、九 州の女王国からみて、海を渡った四国や本州に倭人がいることを記述したものであり、大和地方などはまだ中 国からクニとしての認識すらされていなかった。 (4).見てきたような考古学上の成果もそれを証明している。大和朝廷に連なる邪馬台国が畿内にあって、既に日本 を統一していた証拠などは、少なくとも考古学上の調査・報告からは何一つ見いだせないばかりか、それを否 定するような結果ばかりが出土している。 (5).「邪馬台国」という言い方は、その他の国々と違って総称である。一通り邪馬台国の記述が終わった後に続く 二十一ケ国は、邪馬台国の領域内に存在する個々のクニについてその国名を記したものであろう。邪馬台国ま でに出現する7ケ国についての位置関係、クニの大きさ等々を考えるとき、投馬国、邪馬台国はどうしても上 図のような位置関係に成らざるを得ない。 (6).畿内説に従うと、不弥国からいきなり岡山県や島根県の「投馬国」に飛び、さらに馬を投げたがごとく奈良の 邪馬台国へ飛んでしまう。これはどう考えても不自然である。幾ら何でも広島や兵庫や難波あたりの国名を一 つぐらい書いていても良さそうなものであるが一つもない。全く陸地を経由せず、投馬国から生駒の麓に上陸 したのだという人もいるが、あれだけ対馬や壱岐や末廬国について書いてきた倭人伝が、船から見えたであろ う讃岐や淡路島のことを全く書いていないというのは、その方面へ魏使も帯方郡使も足を踏み入れていないか らである。近畿地方が中国にまだ知られていなかった証拠である。 2.投馬国の考古学 さて、ではその投馬国の遺跡であるが、これはまだない。勿論散発的には以下のように多くの遺跡があるのだが、王都 の存在を窺わせるような大規模な、或いは豪華な副葬品をもった墳墓は今のところまだ発見されていない。しかし、そ のうち出現すると思う。不弥国千余家に対して投馬国は五万余戸である。きっと大規模な弥生集落跡が、この領域に眠 っているはずだ。 <アミダ遺跡> 福岡県嘉穂郡嘉穂町 縄文時代の遺跡は、町内全域に点在しているが、中でも千手のアミダ遺跡は、北部九州ではじめて発見された本格的な 縄文後期の集落跡で、東日本との共通点が幾つか明らかになっている。弥生時代になると、馬見の本村(ほんむら)・ 原田(はるだ)遺跡を中心に大集落が形成され、鎌田原(かまだばる)や原田遺跡では、特定有力者集団の墳丘墓が発 見されている。それらの副葬品には、青銅武器類、ヒスイの勾玉、碧玉の管玉、小銅鐸、後漢鏡などがあって、弥生の 「国」の存在を裏付けている。 <広畑遺跡と成竹遺跡> 福岡県山田市 弥生時代、熊ヶ畑や下山田下の谷などの水辺の低湿地や丘麓の、水利に便で比較的肥沃な所で稲作農業が行われ、集落 がつくられた。昭和52年12月、三井鉱山の水田鉱害復旧工事が下山田成竹一帯に開始されると同時に成竹遺跡が発 見された。直径約2m、深さ約1mの大型貯蔵穴など4基から、イチイ樫の実、藁、鏃、黒耀石、石庖丁、石斧、有柄 石剣、砥石、高杯、連弧文綾杉文などが描かれた土器片などが多数見つかり、弥生時代前期の集落跡とされた。集落跡 は、成竹地区の加茂宮の周囲約500平方m。山田市で弥生時代前期の集落跡が見つかったのははじめてで、未だ住居 跡の発堀はされていないが、弥生前期から中期にかけての住居跡が推定20基、貯蔵穴70乃至80基をもった大規模 な集落遺跡と推定される。 <庄原遺跡> 福岡県田川郡添田町 JR西添田駅の西側約500mの丘陵上に、「庄原遺跡」がある。平成5年10月、弥生時代中期前半の貯蔵穴から、 国内2例目の銅槍鉋(やりがんな)の鋳型が発見された。やりがんなの青銅器のものは2300年前ごろに古代中国の 楚国で多く用いられ、朝鮮半島で12例、日本では、有明海沿岸を中心に10例しか見つかっていない。その鋳型が見 つかったことは、この庄原遺跡が早くから大陸と分化、技術交流をもっていた遺跡の1つということができ、弥生時代 の社会を知る重要な遺跡として注目される。また、多くの砥石や輸入鉄器とともに平成7年には国内最古の金属溶解炉 も発見され、大規模な生産遺跡であることも判明した。このことから、弥生時代の添田町にも、当時の高い技術をもっ た人々が定着していたことがわかる。遺跡は現在保存のため埋めもどされている。 ●庄原遺跡 (ショウバルイセキ) 福岡県田川郡添田町大字庄字下ノ原 ・調査原因 個人住宅建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1993-07-01 ・調査終了日 1993-07-01 ・調査面積 1016 ・報告書 庄原遺跡 : 発掘調査概報. -- 添田町教育委員会, 1994.3. ・種別 集落跡、生産遺跡 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 貯蔵穴、掘立柱建物、土壙、溝状遺構、その他柱穴 ・主な遺物 弥生土器、銅やりがんな鋳型、石器 ・特記事項 焼成範囲及び多数の砥石が出土。青銅器工房跡か。

その他の遺跡(遺跡データベースより) <縄文時代> ●堀池口ヶ坪遺跡 ホリイケクチガツボ イセキ 福岡県嘉穂郡穂波町大字堀池字口ヶ坪 ・調査原因 飯塚バイパス建設に伴う事前事業 ・調査開始日 1996-12-18 ・調査終了日 1996-12-18 ・調査面積 1660 ・報告書 堀池口ヶ坪遺跡 : 福岡県嘉穂郡穂波町所在遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1999.3. -- (一般国道201号飯塚バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第1集). ・種別 集落、道路 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 縄紋土器、扁平打製石斧 ●向畑遺跡 ムカイハタ イセキ 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字向畑44番地 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-07-31 ・調査終了日 1996-07-31 ・調査面積 200 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書 ; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 縄文後・晩期土器 ●七田遺跡 シチデン イセキ 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字七田438番地他 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-07-30 ・調査終了日 1996-07-30 調査面積 820 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書 ; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 縄文後・晩土器 <弥生時代> ●伊方小学校遺跡(イカタショウガッコウイセキ) 福岡県田川郡方城町大字伊方字金丸3925-1 ・調査原因 伊方小学校プール建設 ・調査開始日 1996-01-19 ・調査終了日 1996-01-19 ・調査面積 210 ・報告書 法華屋敷遺跡・伊方小学校遺跡 : 福岡県田川郡方城町所在遺跡の発掘調査報告書. -- 方城町教育委員会, 1996. -- (方城町文化財調査報告書 ; 第3集). ・種別 集落 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 ピット ●合町遺跡 (ゴウマチセキ) 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字合町419番地他 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-08-20 ・調査終了日 1996-08-20 ・調査面積 820 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 集落 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 住居、貯蔵穴、土坑 ・主な遺物 縄文後・晩期土器、弥生前・中期土器、石剣、石庖丁、石斧 ●陣ノ内遺跡 (ジンノウチイセキ) 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字陣ノ内 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1995-05-16 ・調査終了日 1995-05-16 ・調査面積 2200 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書 ; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 墓地、集落 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 甕棺墓、土壙墓、祭祀遺構、土坑、柱穴、土坑、溝 ・主な遺物 縄文土器、弥生土器、石器、土師器、須恵器 ・特記事項 弥生時代中期の二列埋葬墓地 ●炭焼遺跡(スミヤキイセキ) 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字炭焼30.32番地 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-10-04 ・調査終了日 1996-10-04 ・調査面積 630 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書 ; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 集落 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 土壙、土器溜り、溝 等 ・主な遺物 弥生中期土器、投弾、石斧、石鎌、石鏃、土師器、須恵器、軒丸瓦 ●長畑遺跡(ナガハタイセキ) 福岡県田川郡香春町大字香春1699番地 ・調査原因 宅地造成中 ・調査開始日 1981-09-07 ・調査終了日 1981-09-07 ・調査面積 300 ・報告書 長畑遺跡・宮原遺跡・小倉古墳・才立横穴墓 : 福岡県田川郡香春町所在遺跡の発掘調査報告書 / 香春町 教育委員会[編]. -- 香春町教育委員会, 1998.3. -- (香春町文化財調査報告書 ; 第10集). ・種別 墳墓 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 甕棺墓、土壙墓、石棺墓、土坑 ・主な遺物 鉄鋤先、鉄鎌、刀子、管玉、土師器 ●原畑遺跡(ハラハタイセキ) 福岡県嘉穂郡筑穂町尾大字阿恵字原畑 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-02-05 ・調査終了日 1996-02-05 ・調査面積 2500 ・報告書 陣ノ内・原畑・七田・合町・向畑・炭焼遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1998.3. -- (筑穂町文化財調査報告 書 ; 第5集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 第2集). ・種別 集落 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 貯蔵穴、土坑、竪穴式住居、掘立柱式住居、土壙、柱穴 ・主な遺物 縄文土器、弥生土器、石器、土師器、須恵器 ●前遺跡 (マエイセキ) 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵字前 ・調査原因 農場基盤整備に伴う事前調査 ・調査開始日 1996-04-15 ・調査終了日 1996-04-15 ・調査面積 5000 ・報告書 前遺跡. -- 筑穂町教育委員会, 1999.3. -- (筑穂町文化財調査報告書 ; 第6集 . 上穂波地区遺跡群 : 福岡県嘉穂郡筑穂町大字阿恵所在遺跡群の調査 ; 3). ・種別 墓地 ・主な時代 弥生 ・主な遺構 甕棺墓、木棺墓、土壙墓 ・主な遺物 甕棺、供献土器 ・特記事項 弥生時代中期の列埋葬墓地 ●才立横穴墓(サイタテヨコアナボ) 福岡県田川郡香春町大字中津原字才立1701番地の2 ・調査原因 町道改良工事 ・調査開始日 1994-10-03 ・調査終了日 1994-10-03 ・調査面積 20 ・報告書 長畑遺跡・宮原遺跡・小倉古墳・才立横穴墓 : 福岡県田川郡香春町所在遺跡の発掘調査報告書 / 香春町 教育委員会[編]. -- 香春町教育委員会, 1998.3. -- (香春町文化財調査報告書 ; 第10集). ・種別 横穴墓 ・主な時代 古墳 ・主な遺構 横穴墓 ・主な遺物 須恵器 ・特記事項 周辺部より弥生中期の甕棺と丹塗土器を採集

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編