19. 邪馬台国周辺の考古学 -その6- 7. 奴国の考古学

1.奴国とは? 「文献は語る」のコーナーで見たように、劉宋時代の范曄が撰した「後漢書」東夷傳には、以下のように奴国の記事が ある。後漢書は「三国志」よりも後に編まれたので、倭国に関する部分はたぶんに三国志を参考にした形跡が見られる。 又俗不盜竊、少爭訟。犯法者沒其妻子、重者滅其門族。其死停喪十餘日、家人哭泣、不進酒食、而等類就歌舞爲樂。灼 骨以卜、用決吉凶。行來度海、令一人不櫛沐、不食肉、不近婦人、名曰「持衰」。若在塗吉利、則雇以財物;如病疾遭 害、以爲持衰不謹便共殺之。 この部分の記述も、その内容の殆どは三国志からの引用であるが、これに続く以下の部分は後漢書のオリジナルである。 建武中元二年、倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。光武賜以印綬。安帝永初元年、倭國王帥升等獻生口 百六十人、願請見。 建武中元二年(57)、倭の奴國、貢を奉りて朝賀し、使人は自らを太夫と稱し、倭國の極南界なり。光武は賜う以印綬を 以てす。安帝の永初元年(107)、倭國王、(の使い?)帥升(すし?そしょう?)等、生口百六十人を献じて、請見を 願う。 ここが有名な「金印」の出典で、歴史上「奴国」という語が出現する初めての文献である。志賀島で発見された金印は、 この文章をもってそれとされ、奴国王がそれを貰ったという根拠になっている。注目されるのは、「倭國之極南界也」 という文節だ。これは何を言おうとしているのだろうか。後漢の時代、というよりも、范曄の頭の中では「倭」という のは奴国をもってその南限としていたのだろうか。だとすれば、彼の頭の中での倭国は狗邪韓国から対馬・壱岐を経て 奴国までがその範囲だった事になる。この時代の奴国とは一体どの範囲を指すのだろうか。奴国が朝貢した一月後、光 武帝は南宮前殿において崩御している。奴国王が金印を貰ったちょうど50年後に、今度は倭國王の帥升等が、生口百六 十人を献上して、安帝に請見を願い出ている。この倭国は、前段の倭国=奴国と同じなのか?倭國王の帥升とは、奴国 の王なのだろうか?さらにそれから50年後には、以下のように倭国は大乱の時代に入っている。 桓、靈間、倭國大亂、更相攻伐、歴年無主。有一女子名曰卑彌呼。 桓・靈の間、倭國は大亂し、更(こもごも)相攻伐(こうばつ)し、歴年主なし。一女子あり、名づけて曰く卑彌呼と いう。 桓・靈の間とは、後漢朝の桓帝(在位147~167)と靈帝(在位168~189)の政権下を云う。桓帝の即位から靈帝の退位 までの約40年間、倭国で大乱が起き互いに攻伐していたが、実は大乱は倭だけで起きていたのではなく、本家の中国 においても、韓においても、大乱は起きていたのである。後漢書に言う(中国から)「韓に入るもの多し」という記事 は、さらに進んで倭へ渡ってきた者たちも大勢いた事を示唆している。 魏志倭人伝によると、 東南至奴國百里。官曰ji[冠凹脚儿]馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。となっている。 東南して奴国に至る。官は兒馬觚といい、副は卑奴母離という。2万余戸あり。東行不弥国に至る。百里。 (伊都国から)東南の方角へ行くと奴国に至る。距離は百里である。長官をジ馬觚といい、副官を卑奴毋離という。二 万余戸がある。東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。 さらに魏志倭人伝は、以下のように記述している。 自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、 次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有 鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王 境界所盡。其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。自郡至女王國萬二千餘里。 女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得べからず。次 に斯馬国あり。次に己百支国あり。次に伊邪国あり。次に郡支国あり。次に彌奴国あり。次に好古都国あり。次に不呼 国あり。次に姐奴国あり。次に対蘇国あり。次に蘇奴国あり。次に呼邑国あり。次に華奴蘇奴国あり。次に鬼国あり。 次に為吾国あり。次に鬼奴国あり。次に邪馬国あり。次に躬臣国あり。次に巴利国あり。次に支惟国あり。次に烏奴国 あり。次に奴国あり。これ女王に境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり。男子を王となす。その官に狗古智卑狗あ り。女王に属せず。郡より女王国に至ること万二千余里。 女王国より北の方角についてはその戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の國は遠くて交渉が無く、詳細は不明で ある。次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴 国あり、次に好古都国あり、 次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼 国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次 に烏奴国あり、次に奴国あり。これが女王の(権力の)尽きる所である。その南に狗奴国があり(今の熊本か?)、男 子の王がいる。その長官は狗古智卑狗であり、(この國は)女王國に隷属していない。帯方郡より女王国に至るまでは 一万二千余里である。 ここにいう「女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得 べからず。」という部分は注目に値する。これまで述べてきた戸数・道里が略載であると明言している。つまり戸数・ 道里は確実なものではないと陳壽自身認めている事になる。以下の余旁国二十一国についても、学者によってはまるっ きり架空のもので、いちいち検討するのは無駄であるとして、全く言及しない人もいるくらいだ。二十一国を順に書き 出すと「 1.斯馬國 2.已百支國 3.伊邪國 4.都支國 5.彌奴國 6.好古都國 7.不呼國 8.姐奴國 9.對 蘇國 10.蘇奴國 11.呼邑國 12.華奴蘇奴國 13.鬼國 14.爲吾國 15.鬼奴國 16.邪馬國 17.躬 臣國 18.巴利國 19.支惟國 20.烏奴國 21.奴國」 となってまた奴國で終わっている。 2.奴国の範囲 では、奴国とは一体何処のことを指しているのだろうか?どこからどこまでを奴国と言っていたのだろう。先の金印が ほんとに奴国王に与えられたものだとすれば、奴国は少なくとも紀元以前から成立していた国と考えられる。文献分析 の上からは、後漢書の奴国も倭人伝の奴国も同じ地域を示していると考えて差し支えない。倭人伝では伊都国の東南百 里に奴国があると記載されている。1里が何mに当たるか判然としないことは前述した。以下の図で、円の中心を前原 市大字有田に置いて、短里説と長里説に従って5kmと10kmの円を描いてみる。図左の円がそれである。伊都国の 中心から百里なのか、はずれから百里なのかという問題はあるが、伊都国から百里といえばこの二重の円で囲まれた所 が奴国の西端という事になる。

現在の福岡市を中心としたこの地は、日本書紀に「儺県」(なのあがた)とあり、「那津」(なのつ)「娜大津」(な のおおつ)の地名が見え、「奴国」-「那津」から那珂川まで、一連の地名に「な」の字を冠している。 奴国がどの位の大きさを持っていたかは判然としないが、末廬国、伊都国の大きさを推定すれば、おぼろげながら奴国 の大きさも見えてくる。では方角はどうなるのだろう。福岡は糸島から見れば真東ではないか、これは東南ではないと いう人がいるが、古代、都を海岸に置いている国などはない。現代の福岡市が九州一の都だからといって、古代もそう だと思いこむのは大きな誤りである。ずっと後の世になっても、海岸では危険だから政庁は内陸部へ入った大宰府に置 いているくらいだ。さらに古代の博多湾が、今よりずっと内陸部へ食い込んでいた事は地質学の上からも証明されてい る。その海岸線を書いたものが、「福岡平野の古環境と遺跡立地 1998年3月31日九州大学出版会 小林茂・磯望・佐伯 弘次・高倉洋彰編」という本の付録に付いているのだが、B4を4枚つなげた大きさで、とてもここには転載できない。 これによれば、今の福岡市の中心街、天神や大濠公園は海の底である。博多駅が東の海岸線をかすめている。通常縄文 海進と呼ばれる海面の上昇期は、今から約6000年ほど前であるが、この本には福岡平野ではその後も2回の海進が あり、約4700年前と3100年前だそうだ。前10世紀くらいまで、福岡市の海岸線はいまよりずっと内陸部にま で進行していたのである。いつごろ現在の形に落ち着いたのかはよくわからないが、大宰府の時代にも、大濠公園は海 とつながっていて、昔の平和台球場から発見された古代の迎賓館「鴻臚館」(こうろかん)は海岸端に建っていた。 ちなみにこの本は、福岡市の古環境と遺跡の立地について、福岡市周辺の考古学・歴史学・地質学・地理学・建築学な どの学者による共同研究の成果として出版された。古代から中世近世にいたるまでの、福岡市の遺跡の成り立ちを当時 の環境に照らして考察した学術書である。故にスラスラと読み進むという訳にはいかないが、遺跡の現地調査を含む、 5年間46回に及ぶ研究会の成果は見事に結実している。(但し学術書の常で非常に高価。1万円ほどする。)

話を戻すと、そういう訳で、奴国の中心が今の春日市と小郡市を結んだ線上にあった可能性は高い。もっとも、今の福 岡市の南部や西南部・東南部に中心があった可能性も高いが、現代では、ここはもう当分、発掘の成果は望めまい。 私見では奴国の範囲は、北部は現在の福岡市の西部から東部にかけて、一部は糟屋郡にもかかっていたかもしれないが、 古代にハッキリした国境などがあったとは思えないので、キチンとした線引きは出来ない。南は旧筑紫郡(現在の春日 市・太宰府市・大野城市・筑紫野市)から、小郡市の一部、佐賀県の北東部あたりまでを考えたい。こんなに大きかっ ただろうかという気もするが、一応この範囲を想定しておこうと思う。以下の図で、白抜きした部分である。

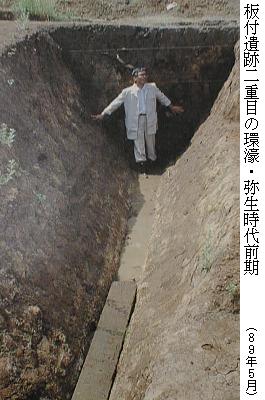

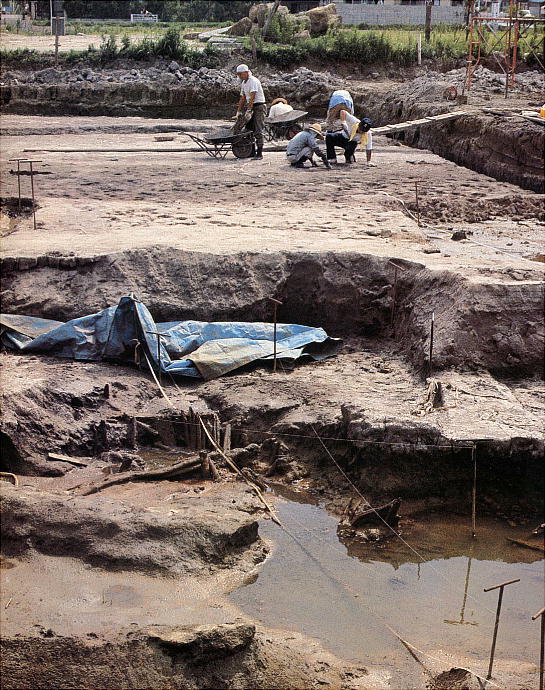

3.奴国の遺跡 I.旧石器・縄文時代 奴国では、紀元10世紀頃の弥生時代以前、(最近の説では、この頃が弥生時代の始まりという説も登場している。) すでに那珂川流域において農耕開始の兆しが見えている。九州(山陽)新幹線の開通に先だって行われた、福岡市柏田 遺跡の発掘調査では、縄文後期土器に伴って、夥しい鎌刃と見られる石器が出土し、すでに周辺の丘陵地に陸作の農耕 が開始されていた事が報告されている。(「山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告書」第4集上巻、1977年福岡県教育委 員会編)この鎌刃の素材は黒曜石で、その原産地は佐賀県西部の伊万里市腰岳である。紀元10世紀頃に80kmの距 離を運搬してきているのである。広い交易圏を持っていた。この遺跡では原石や石核は発見されていないので、原石の まま、或いは、はがれた剥片を運んだものと思われる。大量に発見されているので、おそらくはここで加工され周辺諸 国に供給していたのではないかと思われる。また、柏田遺跡では、縄文後期ごろの住居跡6軒が発見されているが、小 規模でわずかな遺物しか発見されていないことから、大きな集落は形成されていなかったようだ。那珂川流域の左右に 渡って縄文晩期の遺跡は点在し、黒色磨研土器から刻目凸帯文土器を出土している。 春日市の旧石器時代の痕跡として、市内数カ所から多数石器が出土しているが、門田遺跡を除いては、まとまった遺物 は出土していない。縄文時代には、同じ門田遺跡から、爪形文土器と呼ばれる縄文時代草創期の土器が出土している。 小郡市では、約1万5千年前(旧石器時代)の津古上ノ原遺跡からナイフ形土器が出土している。 福岡平野で開始された農耕は、縄文後期においては原始的な農法で、低湿な陸田或いは湿地に、イネではなくなにか雑 穀の類を栽培していたと思われる。北九州でイネが栽培されるのは、福岡地方よりも、見てきた末廬国(唐津周辺)、 伊都国(前原周辺)のほうが早そうであるが、直後に板付遺跡でイネを水耕栽培しているので、北九州においては稲作 は急速に拡散していったものと思われる。 以下に、この地方のここ2,30年間の、奴国と思われる領域における旧石器と縄文の遺跡を、「発掘調査報告書アー カイブズ」から抽出して列記する。もちろん、これが発掘された遺跡の全てではないし、各地で調査報告書が完備しだ した昭和の後半くらいからのデータしか入っていない。遺跡のデータベース化は、最近やっと緒に就いたばかりである。 <旧石器時代> ●以来尺遺跡(イライジャクイセキ) 福岡県筑紫野市大字筑紫字以来尺927.29.932他 ・道路(一般国道3号筑紫野バイパス)建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1993-05-06 ・調査終了日 1993-05-06 ・調査面積 12360 ・報告書 以来尺遺跡 : 福岡県筑紫野市大字筑紫所在遺跡の調査. -- 1 上巻 - 3 下巻. -- 福岡県教育委員会, 1997-1999. -- (一般国道3号線筑紫野バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第4,6,7集). ・主な時代 旧石器 ・主な遺物 ナイフ形石器、台形石器、角錐状石器 ●仮塚南遺跡(カンヅカミナミイセキ) 福岡県筑紫野市大字諸田字仮塚317~319・375・376・397~399番地 ・道路(国道3号線筑紫野バイパス)建設に伴う事前調査 ・調査開始日1991-04-09 ・調査終了日1991-04-09 ・調査面積 4100 ・報告書 仮塚南遺跡 : 福岡県筑紫野市大字諸田所在遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (一般国道3号線筑紫野バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第3集). ・種別 集落 ・主な時代 旧石器 ・主な遺物 ナイフ形石器 ●諸田仮塚遺跡(モロタカンヅカイセキ) 福岡県筑紫野市大字永岡・常松・諸田 ・調査原因 道路(一般国道3号線筑紫野バイパス)建設に伴う事前調査 ・調査開始日 1990-08-03 ・調査終了日 1990-08-03 ・調査面積 8000 ・報告書 諸田仮塚遺跡 : 福岡県筑紫野市大字永岡・常松・諸田所在遺跡の調査 / [福岡県教育委員会編]. -- 福岡 県教育委員会, 1998.3. -- (一般国道3号線筑紫野バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第5集). ・種別 墳墓、集落 ・主な時代 旧石器 ・主な遺物 ナイフ形石器、台形石器、彫器、スクレイパー <縄文時代> ●後野・山ノ神前遺跡群(ウシロノヤマノカミマエイセキグン) 福岡県筑紫郡那珂川町大字後野 ・調査原因 ゴルフ場増設工事 ・調査開始日 1998-04-02 ・調査終了日 1998-04-02 ・調査面積 5000 ・報告書 大藪池遺跡群 ; 後野・山ノ神前遺跡群 : 福岡県筑紫郡那珂川町大字後野所在遺 跡群の調査.-- 那珂川町教育委員会, 2000.3. -- (那珂川町文化財調査報告書 ; 第49集). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 集石遺構 ・主な遺物 鉢、石鏃 ●大藪池遺跡群 (オオヤブイセキグン) 福岡県筑紫郡那珂川町大字後野 ・調査原因 ゴルフ場増設工事 ・調査開始日 1997-01-22 ・調査終了日 1997-01-22 ・調査面積 7000 ・報告書 大藪池遺跡群 ; 後野・山ノ神前遺跡群 : 福岡県筑紫郡那珂川町大字後野所在遺 跡群の調査. -- 那珂川町教育委員会, 2000.3. -- (那珂川町文化財調査報告書 ; 第49集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙 ・主な遺物 鉢・石鏃 ●浦ノ田遺跡Ⅱ (ウラノタイセキ) 福岡県太宰府市大字石坂字浦ノ田 ・調査原因 九州国立博物館建設 ・調査開始日 1999-01-12 ・調査終了日 1999-01-12 ・調査面積 1120 ・報告書 浦ノ田遺跡 / 福岡県教育委員会[編]. -- 2. -- 福岡県教育委員会, 2000.3. -- (福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第155集 . 九州国立博物館建設予定地内の埋蔵文化財 調査 ; 2). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 集石、集石炉、落とし穴 ・主な遺物 押型文土器、石器 ●浦ノ田B遺跡 (ウラノダ ビーイセキ ) 福岡県太宰府市石坂4丁目939-2 ・調査原因 国立博物館建設予定地 ・調査開始日 1985-10-06 ・調査終了日 1985-10-06 ・調査面積 2500 ・報告書 浦ノ田A・B遺跡 : 九州国立博物館建設予定地内の埋蔵文化財発掘調査. -- 福岡 県教育委員会, 1996. -- (福岡県文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第126集). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 集石炉、落とし穴、土壙 ・主な遺物 押型文土器、石器 ●倉良遺跡(クラヨシイセキ) 福岡県筑紫野市大字筑紫字倉良326-3 ・調査原因 一般国道3号線筑紫野バイパス ・調査開始日 1992-02-01 ・調査終了日 1992-02-01 ・調査面積 6700 ・報告書 久良々遺跡.倉良遺跡.天神田遺跡 : 福岡県筑紫野市大字筑紫所在遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (一般国道3号線筑紫野バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第2集). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 陥し穴 ・主な遺物 石鏃 ●久良々遺跡(クラライセキ) 福岡県筑紫野市大字筑紫字久良々235 ・調査原因 一般国道3号線筑紫野バイパス ・調査開始日 1993-06-01 ・調査終了日 1993-06-01 ・調査面積 5000 ・報告書 久良々遺跡.倉良遺跡.天神田遺跡 : 福岡県筑紫野市大字筑紫所在遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (一般国道3号線筑紫野バイパス関係埋蔵文化財調査報告 ; 第2集). ・種別 散布地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 ・主な遺物 黒川式土器、擬孔列文土器 ●上勝負坂遺跡A地点 (カミショウブザカイセキ) 福岡県小郡市三沢字勝負坂 ・調査原因 土地区画整理 ・調査開始日 1994-01-25 ・調査終了日 1994-01-25 ・調査面積 370 ・報告書 苅又地区遺跡群調査報告. -- 1 平成2年度 - 5 []. -- 小郡市教育委員会, 1995-. -- (小郡市文化財調 査報告書 ; 第101,103,105,106集 . 苅又土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 1-2,4,別冊). ・種別 その他 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 落し穴状遺構 ・主な遺物 ●栗崎遺跡(クリサキイセキ) 福岡県小郡市大字松崎・三井郡大刀洗町大字下高橋 ・調査原因 県道53号線久留米・筑紫野線建設に伴う事前事業 ・調査開始日 1992-08-04 ・調査終了日 1992-08-04 ・調査面積 7500 ・報告書 栗崎遺跡 : 福岡県小郡市・三井郡大刀洗町所在遺跡の調査. -- 福岡県教育委員会, 1995.3. -- (福岡県 文化財調査報告書 / 福岡県教育委員会 [編] ; 第120集 .県道53号線久留米・筑紫野線関係埋蔵文化財調査報告;6). ・主な時代 縄文 ・主な遺構 風倒木痕、おとし穴 ・主な遺物 ●石勺遺跡(コウジャクイセキ) 福岡県大野城市瓦田・曙町 ・調査原因 道路建設、個人住宅建築立体駐車場建設 ・調査開始日 1988-06-13 ・調査終了日 1988-06-13 ・調査面積 2940 ・報告書 石勺遺跡 / 大野城市教育委員会編. -- 1 - 4. -- 大野城市教育委員会, 1996-. -- (大野城市文化財調 査報告書 ; 第47, 50, 52,56集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 甕棺墓、土坑、溝 ・主な遺物 弥生土器、須恵器、土師器、陶器、石器 ・特記事項 弥生時代中期の遺構が主体 ●勝負坂遺跡A地点 (ショウブザカイセキ) 福岡県小郡市三沢字勝負坂 ・調査原因 土地区画整理 ・調査開始日 1990-08-01 ・調査終了日 1990-08-01 ・調査面積 16340 ・報告書 苅又地区遺跡群調査報告. -- 1 平成2年度 - 5 []. -- 小郡市教育委員会, 1995-. -- (小郡市文化財調 査報告書 ; 第101,103,105,106集 . 苅又土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 1-2,4,別冊). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土坑 ・主な遺物 弥生土器、石器 ●勝負坂遺跡B地●勝負坂遺跡E地点●勝負坂遺跡L地点●勝負坂遺跡Ⅰ地点●勝負坂遺跡H地●勝負坂遺跡G地点 ●仲遺跡(チュウイセキ) 福岡県筑紫郡那珂川町大字仲字炭焼ノ下 ・調査原因 道路建設 ・調査開始日 1995-01-11 ・調査終了日 1995-01-11 ・調査面積 2000 ・報告書 仲遺跡 : 福岡県筑紫郡大字仲所在遺跡群の調査. -- 2. -- 那珂川町教育委員会, 1996.3. -- (那珂川町 文化財調査報告書 ; 第38集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土壙 ・主な遺物 縄文土器、石器 ●塚原遺跡(ツカハライセキ) 福岡県大野城市大字牛頸 ・調査原因 区画整理事業 ・調査開始日 1991-04-23 ・調査終了日 1991-04-23 ・調査面積 21000 ・報告書 牛頚塚原遺跡群. -- 本文編, 図版編. -- 大野城市教育委員会, 1995.12. -- (大野城市文化財調査報告書 ; 第44集 . 倉石土地区画整理事業地内埋蔵文化財発掘調査報告書 ; 1). ・種別 古墳、集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 竪穴住居跡、掘立柱建物、廃棄土坑、古墳、焼土坑、土坑、溝、集石 ・主な遺物 縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、黒色土器、瓦、石器、鉄器 ・特記事項 縄文時代後期から平安時代までの複合遺跡 ●中原・ヒナタ遺跡A地区6次(ナカバルヒナタイセキ) 福岡県筑紫郡那珂川町中原 ・調査原因 区画整理事業 ・調査開始日 1996-05-09 ・調査終了日 1996-05-09 ・調査面積 1000 ・報告書 中原・ヒナタ遺跡群 : 博多南駅前土地区画整理事業地内遺跡群の調査. -- [1], 2. -- 那珂川町教育委員会, 1997.3. -- (那珂川町文化財調査報告書 ; 第39,48集). ・種別 集落 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 溝、土壙 ・主な遺物 縄文土器、土師器 ●永浦遺跡B地点 (ガウライセキ) 福岡県小郡市三沢字永浦 ・調査原因 土地区画整理 ・調査開始日 1990-10-29 ・調査終了日 1990-10-29 ・調査面積 8340 ・報告書 苅又地区遺跡群調査報告. -- 1 平成2年度 - 5 []. -- 小郡市教育委員会, 1995-. -- (小郡市文化財調査 報告書 ; 第101,103,105,106集 . 苅又土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 1-2,4,別冊). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土坑 ●永浦遺跡A地点(ナガウライセキ) 福岡県小郡市三沢字永浦 ・調査原因 土地区画整理 ・調査開始日 1990-09-01 ・調査終了日 1990-09-01 ・調査面積 3270 ・報告書 苅又地区遺跡群調査報告. -- 1 平成2年度 - 5 []. -- 小郡市教育委員会, 1995-. -- (小郡市文化財調査 報告書 ; 第101,103,105,106集 . 苅又土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 1-2,4,別冊). ・種別 集落跡 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 土坑 ●西島遺跡1区・2区(ニシジマイセキ) 福岡県小郡市三沢字 ・調査原因 県営三国地区圃場整備事業に伴う事前調査 ・調査開始日 1992-04-27 ・調査終了日 1992-04-27 ・調査面積 8892 ・報告書 西島遺跡1・2区の調査. -- 遺構編, 遺物編. -- 小郡市教育委員会, 1995.3. -- (小郡市文化財調査報告書 ; 第97,109集 . 県営三国地区圃場整備事業関係埋蔵文化財調査報告 ; 4,6 . 三国地区遺跡群 ; 4,6). ・種別 集落、墓地 ・主な時代 縄文 ・主な遺構 住居跡、土壙、掘立柱建物、溝、甕棺墓、土器窯遺構、ピット ・主な遺物 縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石器、玉類 ・特記事項 弥生時代中期前半の土器窯、5世紀前半代の滑石製玉類の工房跡が検出した II.弥生時代 筑前は弥生時代遺跡の宝庫である。ほぼ福岡県全体に渡って遺跡がある。前出のデータベースは、旧石器時代から近世に わたるデータを収録しているが、全体で9百件ほどあるデータの半数近くが弥生時代である。ここに列記するわけにはい かない。もちろん、昭和後半以前のデータも入れたら膨大なデータになる。そこで、ここでは見てきた奴国の範囲と思わ れる地域の中で、特に考古学上画期をなしたと思える遺跡をとりあげる。尚、ここでの解説は「遺跡巡り」の中の該当す る遺跡のものと重複している。もっと詳細を見たい方は是非「遺跡巡り」のコーナーを訪ねていただきたい。 (1).板付(いたづけ)遺跡 福岡市板付台地は、東西に伸びる長さ650m、幅200mほどの狭い独立台地である。東には御笠川、西に諸岡川が流 れており、福岡空港の近くにある。現在周りにはビルや住宅が建ち並び、この遺跡だけがポツンと大都会の真ん中に弥生 の空気を漂わせている。ここが学会に紹介されたのは大正5年(1916)。九州大学の中山平次郎氏が、板付田端の甕棺か ら銅剣・銅矛が出土したのを「考古学雑誌」に発表したのが最初である。記事としては、板付台地にある通津寺(つうし んじ)の過去帳に、慶応3年(1867)、寺の境内から銅鉾5本が出土し郡役所に届けでたとある。しかしこの遺跡が、学 術的に意義深い遺跡である事を最初に発見したのは町の考古学マニアであった。 中原志外顕(しげあき)氏は、早くから考古学に興味を持ち、近所の発掘現場などに足を運んでは研究者達と意見交換し たり、自分の拾い集めた遺物を見せたりしていた。昭和23年、板付にあった防空壕のなかで、弥生前期と思われる地層か ら黒曜石や土器片を見つけてからは板付遺跡に通い詰めていた。昭和25年1月通津寺近くの畑から「夜臼式土器」(当時 は柏崎式土器と呼ばれていた。)の破片を見つけた。縄文時代晩期の土器である。 興奮した氏は、翌朝考古学の師である福岡中央高校の岡崎敬先生(後九州大学教授)の家へ走りこれを見せた。岡崎氏も その重大さに驚き、にわか調査団を召集して昼過ぎには試掘が開始された。 当時静岡で発見された「登呂遺跡」がきっかけとなって、「日本考古学協会」は、弥生の起源を調査する目的で全国の弥 生遺跡の発掘を行っていた。福岡県でも、粕屋郡新宮町で「夜臼遺跡」が発掘中であったが、同協会の「弥生式土器文化 総合研究特別委員会」(代表:杉原荘介明治大学教授(明治大学考古学博物館:参照))は、この発掘をうち切って翌26 年板付に乗り込んできた。以後4年にわたる調査で、弧状溝や弦状溝さらにジャポニカ種の炭化米などが発掘された。 以来数次に渡って発掘調査が重ねられたが、昭和53年(1978)に福岡市教育委員会が行った調査で、縄文地層から水田の跡 が発見された。水田の中には指の跡まではっきりとわかる足跡も沢山残っていた。取排水口、水路、井堰を備えた本格的 な稲作の跡が出現したのである。当時「縄文水田」として有名になったが、学会ではそう呼ばず、「弥生早期」と言う呼 び方をされた。 この遺跡は、日本で最も早く米作りを始めた場所として、また弥生時代最古の環濠集落としても有名になった。現在では、 佐賀県唐津の「菜畑遺跡」から縄文晩期後半(2500~2600年前)のものと見られる水田跡や農機具が発見されたのを皮切 りに、各地で縄文晩期の稲作遺跡が発見されるようになり、再び「縄文」「弥生」の時代区分も含めて「稲作」の起源が 大きな問題となっている。 板付遺跡は昭和51年(1976)に国指定の史跡となり、福岡市では昭和63年から平成5年に渡って遺跡の環境整備を進め、 下に見られるような環濠集落、竪穴式住居、水田等を復元した。現在環濠集落のあるところは、昭和23年中原氏が弥生前 期の土器片を発見した場所である。

昭和53年頃の発掘現場。上:弥生初期の水田面。弥生人の足跡が見える。下は、我が国最古の水田の排水路(柵)。

発掘された水田は現代のものと比べても技術的に何ら遜色のないものだったが、道具類も材質こそ違うが形は現代のもの と全く同じである。クワ、スキ、スコップなど、取っ手の形まで一緒なのには驚く。発掘された農耕具は殆どがカシの木 で作られていた。稲穂を切った石包丁や、石臼、杵も発見されており、稲作技術体系に水準の高さが窺える。

板付のムラができて100年も経つと、ムラを取り囲んでいた溝は殆ど埋まってしまう。ムラ人の生活は環濠の外へ展開 して行ったようである。時期的には、福岡平野が「奴国」と呼ばれるクニを中心に統一された頃に相当し、争いごとが無 くなって各地にクニグニが出現したものと思われる。「奴国王」の金印を授かるのもちょうどこの前後になるのだろう。 逆に発想すれば、環濠のある遺跡は所謂「倭国大乱」の時期まっただ中にあったムラと言えるのかもしれない。

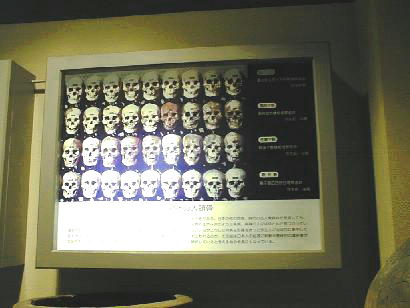

(2).金隈(かねのくま)遺跡 金隈遺跡は福岡平野の東部、御笠川に沿って南北に伸びている月隈(つきぐま)丘陵のほぼ真ん中あたりに位置している。 近くには、日本でも最古の水田跡の一つと言われる板付遺跡や、すこし南下した春日市には、奴国の中心地ではないかと 推測される須久岡本(すくおかもと)遺跡などがあり、この一帯はまさしく弥生時代の遺跡の宝庫である。昭和43年、桃 畑の開墾作業中にこの遺跡は発見された。福岡市教育委員会の発掘調査の結果、弥生時代の大規模な共同墓地の跡として、 学問的にも非常に価値の高い遺跡であることが判明し、昭和47年には国指定の史跡となり長く保存されることとなった。 金隈遺跡は墳墓である。つまり墓であるが、紀元前2世紀頃(弥生時代前期の中頃)から西暦2世紀頃(弥生後期前半) まで、約400年に渡って使用された弥生人達の共同墓地の跡なのだ。しかも、副葬品や埋蔵物に、鏡などの権力者が保有し ていたと見られるものが全くないことから、一般弥生人、つまり庶民達の墓地であることが確認された。 この遺跡からは、348基の甕棺墓(素焼きの甕や壺をお棺に使用するもの)と、119基の土こう墓(土を長方形に掘って遺 体を葬り板をかぶせるものと、木を組み合わせたもの(組み合わせ式木棺墓)の2通りの様式がある。)、及び2基の石 棺墓(石を長方形に組み合わせ、その中に葬るもの)が発掘されている。時代的には、土こう墓、甕棺墓、石棺墓と変遷 していったようである。甕棺墓が最も多く作られていることから、この地方で甕棺をつくる技術が発達していたものと思 われる。遺跡は発掘時の姿をそのまま残すため、覆い屋でそっくり覆われて「甕棺展示館」として公開されている。私は 1998年12月に、岳父と一緒にここを訪れた。 山口県土井が浜遺跡も弥生時代の集団墳墓であるが、あちらは砂地に直接遺体を埋葬している。カルシウムを多く含んだ 砂地だったため遺骨が残ったが、この金隈も石灰岩の台地だったため多くの人骨が残っている。土井が浜の骨は現在全て レプリカだったが、ここでは防腐処理を施した本物の人骨である。2000年前の弥生人の遺骨そのものを見ていると思うと、 妙な感慨にとらわれる。どれか一体が、私のじいさんかもしれないではないか。はるか幾世代か前にしても、この中の一 人から今の私があるのかもしれないと思うと、DNAの不思議さに感動する。今日は、2000年後の墓参りかもしれないと 思った。

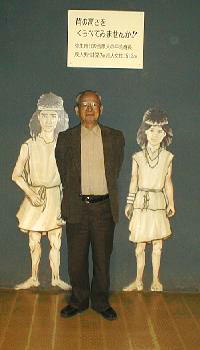

出土人骨から割り出された平均身長は、男性162.7cm、女性151.3cmで、縄文人と比較すると顔も面長になり、身長も急に 高くなっている。下右端の写真は、展示館の壁に貼られた弥生人の実寸大平均身長である。私の父(岳父)が並んだが、 全く弥生人の平均身長そのままであった。日本人の平均身長は、この後第二次大世界戦前まで、一貫してこの弥生人達の ものが一番高い。戦後は勿論急速に伸びていく平均身長だが、それまでの我が国では、弥生人が一番高い身長を持ってい た。これが一体何を意味するのか、非常に興味深いテーマである。

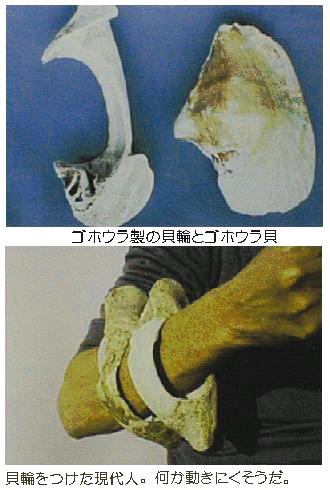

種子島からオーストラリアまでの海中にしか棲んでいないとされるゴホウラ貝の腕輪が、ここ金隈でも出土している。 山口県の土井が浜でもこの腕輪をした人骨は多数あった。南方との交流が行われていたことを物語る。金隈からは、貝輪 のほかには石剣、石鏃、首飾り用の玉などが出土しているが、青銅器などの出土が無いことから、王や貴族は居ず、貝輪 をつけた人骨もムラ、クニの長程度だろうとされている。

金隈遺跡からは、甕棺墓が最も多く発掘されている。上の表を参照されたい。弥生時代中期に甕棺墓制が集中して行われ たことがわかる。又小児用と成人用の甕棺の数を比較すると、圧倒的に小児用が多く、小児の死亡率が高かったことが見 てとれる。また表を参照して頂くと、男女の死亡年齢の差がわかる。遺跡からの出土人骨は136体(甕棺に人骨が残っ ていないものも多い。)で、これらの人骨の調査結果から、死亡時年齢のピークは、未成年で1~6歳、成人で40歳位 となっている。60歳以上まで生きた者は、不明を除けば全て女性であって、古代から女性の方が長生きだったことが分か る。

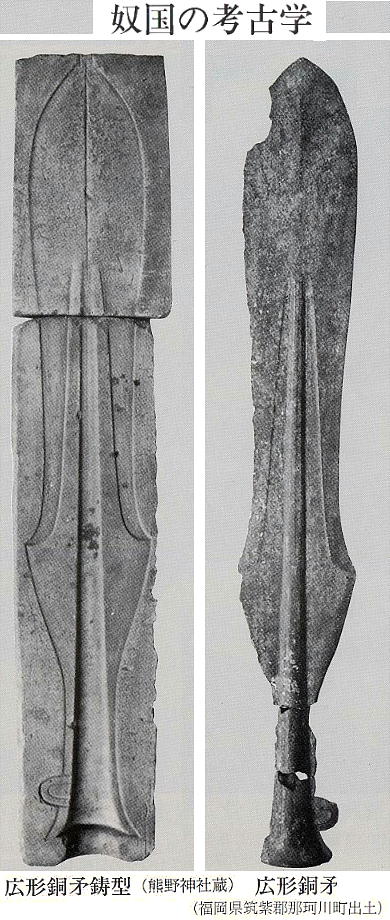

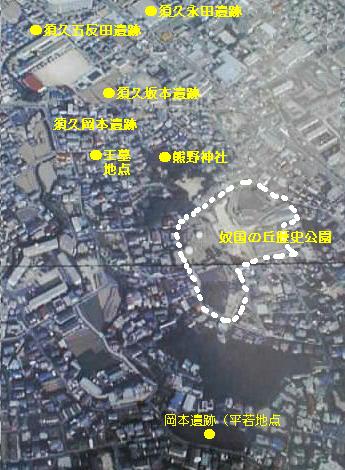

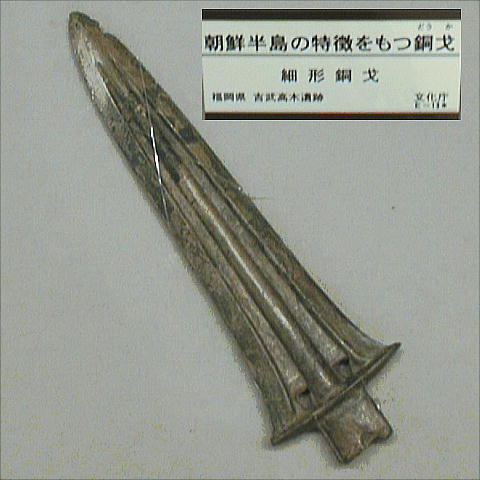

弥生時代(B.C.300~A.D.300)の人骨は、北九州(福岡・佐賀、一部熊本県)、長崎県西部、鹿児島県南部・種子島、の 九州地方と、山口県西部(土井が浜・中の浜・吉母浜)から大量に出土したものの、その他の地方からは殆ど出土例がな い。これは、日本の土壌はおおむね酸性なので、砂浜や容器に入れて周りの土と触れないようにするか、或いは保存に適 した条件がたまたま満たされた場合に限られるからである。土井が浜では砂浜が、金隈では甕棺が人骨を保存したのだ。 出土したこれらの弥生人骨は、大きく3つのタイプに分類されている。 第一のタイプは、<北部九州・山口タイプ>の弥生人で、顔の高さが高く(長い)、身長も高く、顔の彫りが浅いのが特 徴である。土井が浜、金隈もこれに属する。 第二のタイプは、<西北九州>の弥生人で、顔の高さは低く横幅が広い(広顔)、低身長、鼻が高く、彫りが深いという 特徴を持っている。長崎県、熊本県、及び佐賀県の砂丘につくられた土こうや石棺から出土する。 第三は、<南九州・離島タイプ>とでも呼ぶべきタイプで、「西北九州」タイプ以上に「低・広顔」の傾向が強く、頭を 上から見た形が円に近い短頭形で、著しく低い身長を持つ。鹿児島県南部の「成川遺跡」、種子島の「広田遺跡」、及び その間にある離島の「椎ノ木遺跡」などから出土している。3つのタイプの内、第二、第三のタイプの弥生人に見られる 特徴は、じつはその地域の縄文時代人の特徴なのである。つまりこれらの弥生人は縄文人の子孫と考えられる。これに反 して第一のタイプの弥生人は、全く縄文人の特徴を残していない。では、一体彼らは何者で何処からきたのか? 弥生人骨の研究者だった金関丈博士(土井が浜、佐賀県の三津永田遺跡を調査)は、稲作・養蚕・造船等の弥生文化を日 本に伝えた大陸からの渡来人か、或はその子孫であろうという仮説を唱えたが、この説は、今日では学会でも支持されて 主流となっている。このタイプを「渡来系弥生人」と呼ぶものもいる。 大きく3つに分けられる弥生人であるが、これらは「渡来系」と「縄文系」とに別れ、さらに「縄文系」は地域により差 があることも判明した。またこれは私の考えだが「渡来系」についても、甕棺を用いた金隈と、全く用いない土井が浜で は、「渡来元」(ORIGIN PLACE)が違うと思われ、西日本には大陸の各地から多くの渡来人が移住したと考えられる。こ れら「渡来弥生人」達は、それぞれ弥生ムラを形成して現地の縄文人を支配し、あるいは融合して混血をつくり、今日の 日本人の原型となったのだろう。 (3).須玖岡本(すくおかもと)遺跡群 福岡県春日市。福岡市の東南に位置し、春日丘陵と呼ばれる福岡平野の南部丘陵を形成している。この地方は古くから 古代の墳墓・遺跡が発見されており、中でも青銅器生産関連の遺物が多いことで注目されていた。記録の最初は江戸時 代にさかのぼる。福岡藩(黒田藩)の国学者であった青柳種信(1766~1835:明和3年~天保6年)が編纂した「筑前国 続風土記拾遺」に、広形銅矛の鋳型の記事が見える。「筑前国那珂須玖村熊野神社神殿所納銅鉾型」というのがそれで、 これは現在も熊野神社が所蔵しているが、種信が書き記した時点で既に熊野神社が保有していたことを考えると、既に その前に掘り出されていたはずである。又、熊野神社には「王墓の上石」と呼ばれる平板の石板も残されていたが、こ れは、明治時代に家を建てるのにじゃまだというので動かしたところ、下に墳墓があり、中から鏡(前漢鏡?)が30面 以上、銅剣・銅鉾・銅戈などの青銅器が8本以上、ガラスの壁(へき)やガラスの勾玉などが多数出土したと言う。 これらの副葬品は既に散逸してしまっているが、上石だけは転々と場所を代え熊野神社に残っていたもの。現在は「奴 国の丘歴史公園」内に移転されている。 「須玖岡本遺跡群」と呼ばれる、春日丘陵に点在する古代遺跡があるあたりは福岡市のベッドタウンであり、古くか ら住居がひしめいている。その為これらの住居の下にも相当の遺跡が眠っていることが想像できるが、現時点ではどう しようもない。春日市教育委員会では、どんな小さな場所でもいいから立て替えるときには必ず調査を行わせてほしい と市民に呼びかけ、市民もこれに答えている。勿論調査後遺跡は再び埋め戻され、本来の住宅が建設される。かっての 王墓の跡も今は埋め戻され、わずかに案内板が立てられているだけで、上には現代人が住んでいる。

「岡本遺跡」の説明板と、「王墓」の上石と言われている大石。

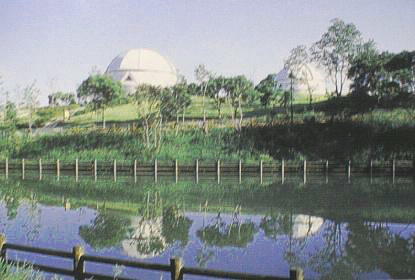

「奴国の丘歴史公園」は、1986年(昭和61年)に国指定史跡となった「岡本遺跡」を保存し一部公開している。上写真 の公園内に白い円が2つ見えるが、これが甕棺墓、竪穴遺構等を見つかった状態のままで保存したドームである。「覆 屋A棟」「覆屋B棟」と名付けられ、遺跡をそっくり覆っている。この「岡本遺跡」では今から2000年前(弥生時代中 期)の甕棺墓・木棺墓・土壙墓・祭祀遺構・住居跡が見つかっている。又公園内には、奴国王の墓の上を覆っていたと いう大石を熊野神社から移設しているが、この墓については、同じく公園内に創設された「歴史資料館」に解説がある。 資料館にはこの他、須玖岡本遺跡群から発掘された遺物が多数展示されている。 この遺跡がほんとに「奴国」の中心地であったかどうか、又「王墓」とされている遺構もほんとに王のものかどうかに ついては異論もある。しかし現在までの所、奴国に相当すると思われる地域(福岡市から春日市、大野城市、筑紫野市 あたり)からは、この遺跡群を上回る規模の遺跡は発見されていないのだ。従って今の所、「奴国の都」の最有力候補 地と言ったほうが正確かもしれない。 南北2㌔、約100㌶に及ぶ須玖岡本遺跡は、まだその1割程が調査されているに過ぎない。紀元57年に漢の光武帝か ら「漢委奴国王」の印を授かったとされる奴国王は、須玖岡本遺跡に眠っていた王よりも2,3世紀後の王だと考えら れているが、その王は何処に眠っているのか? 王墓は何処に隠されているのか? 又、「王の宮殿」跡、「奴国の都」 跡は何処にあるのか? これらがはっきりし、ここが名実ともに「奴国」の跡であると確定するには、まだまだ根気強 い発掘調査が必要になろう。

全国で初めてガラス製品の製作工房跡がわかったのも、この春日丘陵の須玖五反田遺跡である。ガラスの勾玉の鋳型が 出土した遺跡は、これまでに9つが知られている。大阪府茨木市・東奈良遺跡、山口県菊川町・下七見遺跡の2ケ所の 他は、全てこの春日丘陵とその周辺である。ガラス製品の製作は弥生中期に始まると考えられているが、中期の鋳型が 出土する所では具体的な製作を示す他の遺物や遺構がわかっていない。須玖五反田遺跡では、勾玉鋳型が複数個、坩堝、 勾玉の未製品などが出土して製作を裏付けているが、時期は後期後半と見られている。 須玖五反田遺跡を発掘調査した春日市教育委員会の吉田佳広氏は、「溶解温度の低いガラスは青銅に比べて遙かに鋳造 し易いが、その製作に関して専門知識と熟練が必要な事は青銅器と変わりなく、原料の入手や製造技術にも共通する点 が多い。青銅器の工人の中でガラスを扱う技術を習得した者は、青銅器工房の一角において、さまざまな青銅器ととも にガラス製品の製作を行っていたものと思われる。」と述べ、ガラス製品の製作が推測される遺跡では、同時に青銅器 生産に関する遺物も伴っている事を指摘している。

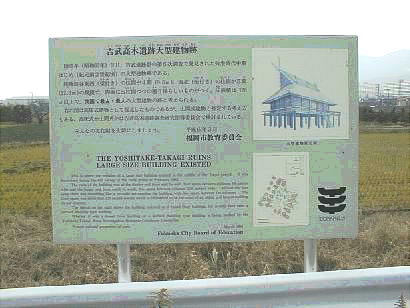

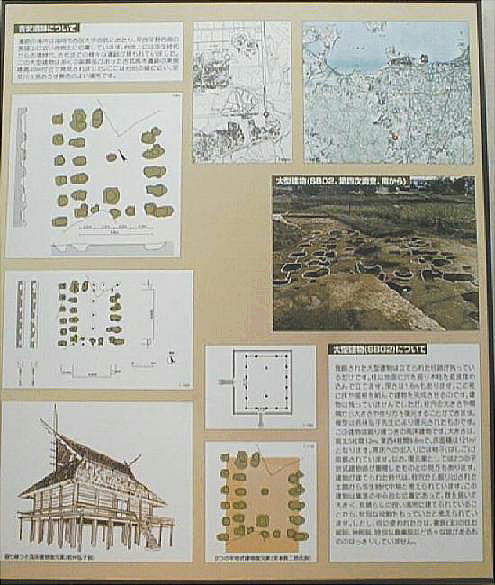

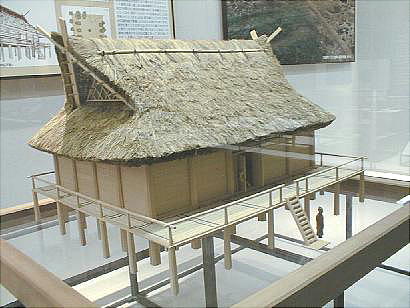

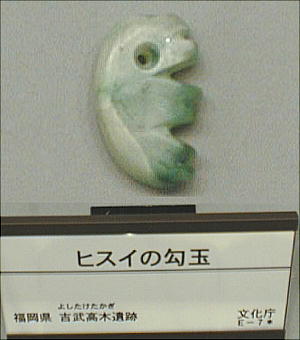

(4).吉武高木(よしたけたかぎ)遺跡 「吉武高木遺跡」は福岡市の西区早良平野にある。飯盛山山麓に広がる扇状地で、真中を室見川が流れ南には佐賀県と 境を接する背振山系がひかえている。川を下れば程なく玄界灘にいたる場所である。このあたりは吉武遺跡群として知 られ、高木遺跡以外にも「吉武大石遺跡」、「吉武桶渡遺跡」などが弥生の遺跡として有名である。又近くには弥生後 期から古墳時代にかけて大集落があったと推定される「野方遺跡」も復元住居をともなって公開されている。 「吉武高木遺跡」は弥生前期末から中期初頭の遺跡で、「多紐細文鏡」(たちゅうさいもんきょう)をはじめとする鏡 や青銅器、勾玉など、豪華な副葬品が出土した事と、弥生前期としては初めての、「高殿」と呼ばれる大型建物の跡が 発見された事により一躍有名になった。 建物の階段上に回廊を巡らした「高殿」は、この後同じく福岡県の甘木市平塚川添遺跡でも発見されたが、高木遺跡の ものは年代的に平塚川添遺跡より200~300年前、紀元前2世紀頃のものであろうと推定されている。この遺跡は 甕棺墓を主体とする遺跡で、甕棺墓34基、木棺墓4基が350平方㍍の範囲に整然と埋葬されていた。「多紐細文鏡」 はこれまで北九州を中心に9面しか出土しておらず、非常に希少価値の高い鏡である。 直線と円を組み合わせた文様の独特さ、一般の古代鏡と違って凹面鏡である事、日の光を受けたとき文様が消えたり現 れたりする現象、等々からこの鏡の使用用途についてもさまざまな想像をかき立てられる。 北九州ではこの時期埋葬方法としては甕棺墓によるものが圧倒的で、そんな中に木棺墓による埋葬が4基もあり、しか も木棺墓のなかから多くの豪華な副葬品が出た事から、学者によってはこれらの木棺墓の主は王族で、彼らが支配した クニである「早良王国」の存在を主張する人々もいる。紀元前後に王国は隆盛し、やがて伊都国か奴国に滅ぼされたと 言う(元大阪市立大学名誉教授鳥越憲三郎氏等)。 いずれにしても、出土品や建物跡から見てこの地の被葬者達が朝鮮半島と強いつながりを持った人々であった事は想像 に難くない。 朝鮮半島との結びつきが強い中、糸魚川産のヒスイが発見されるのは興味深い。当時の人々は、朝鮮からも糸魚川から も同じように貴重な宝物を入手していた事になる。面白い事に、この後4世紀以降になって朝鮮半島の遺跡からは糸魚 川産のヒスイが数多く出土するのだ。古代の人々の交流経路や血脈の交流を想像すると興味は尽きない。

下の「高殿」復元は、若林弘子氏によるもの。このような廻り縁付きの高床式建物の用途は一体何であろうか?倉庫で はない。前出の「平塚川添遺跡」では、倉庫はあきらかに別棟として存在していた。では王の住居だろうか? もしか したら「卑弥呼」もこういう建物で暮らしていたのかもしれない。おおかたの意見では、古代の人々が祭祀に用いてい た祭殿だという事になっているが、紀元前に果たして、人々の祭る「神」の概念が存在していたのかを疑問視する声も ある。

高木遺跡から時代が下って弥生後期、古墳時代にもこの吉武地区には墳墓が築造される。副葬品も多い。しかしその頃 になると、「漢書」に言う倭国の「百余国」にはもはや含まれず、周辺の強国に支配従属されていたとされている。

(5).野方(のかた)遺跡 野方(のかた)遺跡は、早良平野に面した広石峠の出入り口に位置し、標高17~20mの扇状地にあり、南北600m、東西 200mの南北に細長い台地にある。この近くには、このHPでも紹介している早良王国として知られる「吉武高木・大石 遺跡」や「丸隈山古墳」、「今宿大塚古墳」など多くの遺跡がある。遺跡は昭和48年の春、住宅地造成工事中に高校生 により発見された。発掘調査の結果、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての遺構が確認され、遺構の集中している中 央部を国指定として(昭和50年6月)保存する事になった。 この遺跡は、弥生時代後期から古墳時代前期(約1800-1700年前)の人々が生活を営んだ場所である。この遺跡の弥生時 代の遺構は大小二つの環濠があり、大きい環濠内には住居を建て、小さい環濠内には高床式倉庫を建て食料を保存してい たものと思われる。環濠の外側には墳墓がある。環濠からは、土器、石器、鉄器に混じって、サメ、タイ、スズキなどの 魚類や貝類、鳥類、動物の骨が出土している。 古墳時代も住居を建て墓を作っているが、住居や高床式建物の廻りに環濠はない。しかし住居跡は100軒以上発見されて いるのでかなり大きな集落であった事がわかる。遺跡の北西部に墳墓が集中し、集落と墓を区分していた。

住居を取り囲む大きい方の環濠は直径約100mで、東側が十郎川に流れ込むように作られていたが、濠そのものは空濠 であった事が確認されている。濠の内部には住居跡が7軒発見され、遺跡の東側にも3~5軒の住居が確認された。住居跡 からは多くの土器、石器、鉄器が発見されている。竪穴住居は非常に保存状態がよく、柱穴は2本と4本の2種類があっ た。もう一つの環濠は大きさ30mのほぼ正方形をしていて、内部に高床式建物跡が2棟発見された。 古墳時代には環濠は埋まってしまい、その上に住居を建てている。古墳時代の住居跡として100軒以上が確認されてい るが、1世代が2,3回家を建て直すとして20年家が持つとすれば、常時3,40軒の家が建っていたと考えられる。 墓は北西部から発見されているが、箱式石棺墓(石を長方形に組合わせ箱形を作り、その中に遺体を埋葬する。)の中に は、中国産銅鏡、勾玉、管玉、刀子(とうす:小刀)などを副葬した墓もあった。 早良(さわら)平野は早くから渡来人が住み着いた場所だったのだろう。この辺り一帯は紀元頃にもう「早良王国」があ ったと推定されている。「王国」であったかどうかはさておき一大渡来人集団が集落を営んでいた事は確かだろう。邪馬 台国時代には、既に早良王国は伊都国か奴国に征服されていた、というのが通説だが、邪馬台国連合30国の一つの国が あった可能性も否定できない。

4.その後の奴国 稲作を取り入れ、半島・大陸の技術をどこよりも早く取り入れて益々隆盛になったと思われる奴国は、その後どうなった のであろうか。後漢の光武帝から倭の奴国王に授けられたという金印は、いつ、なぜ志賀島に隠匿されたのだろう。奴国 と邪馬台国との関係はその後どうなっていったのだろうか。まさしく古代史は謎だらけである。

九州歴史学界の嚆矢であった中山平次郎は、奴国は邪馬台国と争い敗北したとして、倭人伝にいう「倭国の大乱」はこの 争いの様相を記録したものであるという。我が私淑する安本美典氏もこの説を支持している。後漢から、金印紫綬を与え られた「奴国」は、100年にわたって近隣諸国に覇を唱える。しかし、後漢の衰退とともに、次第に威力をうしない、 やがて邪馬台国に滅ぼされたと言う。この説の信奉者の中には、負けた奴国の王族は邪馬台国連合を追われ、対馬に逃れ たという人もいるのである。そして追われる際、金印を志賀島に隠したという。まさしく、「講談師、見てきたような嘘 を言い。」であるが、しかし、嘘と言い切ることは出来ないかも知れない。物証も文献もないのだから何とでも言える。 要はどの考えが一番合理的で論理的であるかと言うことだろう。 私が今漠然と考えているのは以下のようなストーリーである。日本古代史の謎コーナーの「狗奴国はどこへ消えたのか?」 に書いたものだが、未だにこの考えは捨てきれない。これは勿論現段階で実証できるわけはないのだが、私にはどうして も邪馬台国が東遷したとは思えないのである。 卑弥呼が死んだ後倭国は再び混乱の時期を迎える。男王を擁立したが国中納得せず、再び殺し合って千余人が死んだと倭 人伝は記し、さらに卑弥呼の血縁の壱与を王女にして混乱は収まったと記されている。卑弥呼から壱与の間が何年くらい 経っているのかはわからないが、「政等、檄を以て壹與を告喩す。壹與、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、 政等の還るを送らしむ。因って臺に詣り男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大勾珠二牧、異文雑錦二十匹を貢す。」 とあるので、卑弥呼からそんなに間は空いていないと思われる。また軍勢が帰っていったので、これをもって邪馬台国は 狗奴国との闘いには勝利したのだ、という見方もある。魏志倭人伝はこの文章で完結しているのである。 私の意見としては、邪馬台国と狗奴国との間の闘争は一応の停戦状態になり、邪馬台国も狗奴国もしばらくはともに存続 していたのではないかと思う。以前は、その後邪馬台国が東遷し近畿勢を打ち負かしてヤマト王朝をうち立てたという、 「邪馬台国東遷説」の立場に立っていたが、最近どうも違うのではないかと思うようになった。 全国に散らばる古墳からの出土物を見ると、日本の社会は卑弥呼以後の150年間に本格的な軍事政権の到来を見るので ある。夥しい馬具に武具、鉄剣に弓矢といった闘いの日々の中に古墳の埋葬者たちは生きていた。とても1女子を女王と して擁立し、それで国中が平和に収まるというような生やさしい社会ではなかっただろう。刺し殺し、首をはね、目玉を えぐるというような残虐な闘いが100年以上続いたのではないかと思われる。 「宋書」には、倭王讃以下五人の王が登場する。珍・済・興・武である。このいわゆる「倭の五王」たちは王そのものが 武力に秀でた絶対君主のような存在であった。「王自ら甲冑を纒い山河を駆けめぐって、寧所(ねいしょ)に暇(いとま) あらず。」とあり、済などは「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・募韓六国諸軍事」「安東大将軍」の称号を貰っ ている。これは我が国のみならず、朝鮮半島をも倭国の支配下に置く事を中国が認めているのである。この時代になると 馬が大量に日本にも移入され、軍事力は邪馬台国の時代とは比べものにならない規模に発展していたと考えられる。シャ ーマンとしての卑弥呼、年端もいかない壱与。邪馬台国時代の統治を考えると、とてもこの連合国家が日本を武力で統一 したとは考えにくい。武力を保持しない女王をたてる事で、あえて国中を治めようとした倭国連合の人々の感性は、この 激動の4世紀には通用しなかったのではないだろうか。邪馬台国は、台頭してきた渡来系の新興集団によって滅ばされ、 あるいは取り込まれて歴史から消えていったという可能性も大である。4世紀には大和を中心に各地に古墳が築造され、 明らかにそれまでとは異質な民族たちの大量移入を思わせる証拠が山ほど残されている。それは「邪馬台国時代」とは異 なる文化である。 私は過去、日本史上においては劇的な変化、いわゆる画期がこれまでに三度起きたと思う。近々では第二次大戦の終了。 そして明治維新。そしてもう一つがこの4世紀である。現在の日本の中央集権制の基礎、大和王朝の基礎、日本語の基礎、 武力体制の基礎、あらゆる社会としての基盤の確立はこの時代に固まったと考える。(2000.12.30) 4年経ってもこの考えはあまり変わっていない。馬と供に渡来して来た古墳時代人たちは、北九州の邪馬台国連合諸国を 武力で滅ぼし、あるいは取り込んで融合し、ひととおり北九州を統合した後、畿内へ向かったのではないか。それは江上 博士が言うような「征服」ではないと思う。勿論武力で滅ぼした部落もあったかもしれないが、基本的には弥生人達と融 合し従わせたのではないかと思う。その辺りについては後ほど、「邪馬台国の考古学」で詳細に述べたいと思う。

古墳時代に入ると、全国的に前方後円墳が造られるようになる。かっての奴国領域でも、古墳時代の遺跡は多数存在する が、弥生時代にみられたような、文化の先進性はもう見られない。おそらく倭国権力の中枢は北九州を離れ、畿内へ移っ ていったからだろうと思われる。倭国の統一はおそらくその後なのだ。畿内で権力を集中しだした勢力の余波を受けて、 北九州にも多くの古墳が作られていく。あるいは畿内へ移らなかった古墳時代人たちの所作かもしれないが、那珂川流域 にも前方後円墳が点在する。北九州には、九州最大の須恵器の窯跡群である牛頸窯跡群や、朝倉窯跡群などが残り、九州 地方では、北九州地域が、まだまだ重要な位置を占めていた痕跡も残っているが、倭国としての重要度は低い。 春日市には日拝塚古墳(ひはいづかこふん)があり、筑紫野市には五郎山古墳、太宰府市には陣ノ尾1号墳、小郡市では 4世紀頃の古墳として津古生掛古墳、三国の鼻1号墳、津古1・2号墳(前方後円墳)が残り、6世紀頃のものとして、三 国丘凌・花立山麓に群集墳等々が残っている。 日拝塚古墳は6世紀前半に造られた古墳で、国指定史跡として整備されている。昭和4年に盗掘を受けた際、金製の耳飾 りを始めとする装身具類、馬具や武器類、須恵器などが出土している。筑紫野市の五郎山古墳は、径約35mの装飾壁画 を持つ円墳で、昭和22年(1947)に発見され、2年後に同じく国の史跡に指定された。現在、築造された当初の姿に墳 丘が復元整備されており、本物の石室内部も観察室から見ることができる。壁画は、人物、動物、船、家など多くの具象 画で構成されていることが特徴だが、それは北九州一円に類似のものが多く存在することから、同じ一族或いは同一勢力 下にあった氏族が北九州一円に勢力を拡大していった証拠のようにも思える。壁画古墳の拡散は、かっての狗奴国の領域 にまで及んでいる。

国内初タイプの中国戦国時代の銅剣出土 福岡の立石遺跡 8:42p.m.JST May 09, 2000 asahi.com ============================================== 弥生時代の奴国(なこく)の中心とされる福岡県春日市の立石遺跡(弥生後期、1世紀ごろ)から中国戦国時代(紀元 前403―同221年)の銅剣が出土した、と同市教委が9日、発表した。茎(なかご)を持つ日本では初めて見つか ったタイプで、大きな柱を立てた穴の跡に入っていた。宝器として有力首長の墓前祭祀(さいし)に使われたらしく、 他に類例がないという。弥生時代の祭祀を解明するうえでも重要な手がかりになるとみられている。 出土した戦国式銅剣は、柄(つか)の中に入る部分である茎を含め、長さが28.3センチ、幅5.4センチ、厚さ0.8 センチ。3つに割れており、切っ先の部分は欠けていた。復元すると長さ50センチ前後になるという。 戦国式銅剣は、柄に節を持つタイプが長崎県・壱岐の原の辻遺跡など北部九州一円で7点出ているが、今回のように茎 を持つ形式は珍しく、朝鮮半島では1例、中国でも数少ない。表面は滑らかで良質な銅を使ったとみられ、中国で一般 的なものより幅広いという。 同教委は、国内には鋳型が見つかっていないことなどから、この銅剣は中国産で、中国・漢王朝が設けた朝鮮半島での 出先機関、楽浪郡を経由して日本に入ってきたのではないか、とみている。 立石遺跡では、弥生時代後期の複数の墳墓と一緒に4つの柱穴跡が出土。銅剣はこのうちの1つから見つかった。柱の 一部が残っていたことから、同教委ではこれを墓前祭祀ための大柱とみており、「銅剣は柱を立てる際に入れられたの ではないか。戦国時代から中国や日本で大事に伝えられた貴重な宝器だったようだ」としている。

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編

邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編