はじめに

「天皇陵めぐり」について

「天皇陵めぐり」について色々とmailをいただく事がある。多くは同好の士からのもので、「私も天皇陵を巡っています。

感激しました。」とか、「頑張って下さい。」というものが多いのであるが、中に、「お前は右翼か。」とか、「天皇陵が

邪馬台国とどう関係するのか」と言ったmailもある。その都度返事を返してはいるのだが、面倒くさいので、ここで私の考

えと、こういうHPを設けることになったいきさつを話しておきたいと思う。

こういう形で、全天皇陵を巡る格好になってしまったのは、ひとえに私の「凝り性」の性格による。私は大阪の本町で、素

人ばかりの歴史マニアを集めて「歴史倶楽部」という会を主催しているが、これは「会」と呼べるようなきちんとした組織

ではない。会則も会費もなく、ちゃんとした会の役員もいない。便宜的に私が主宰という事になってはいるが、ただのまと

め役である。月1会の例会(遺跡・旧跡めぐり、講演会、見学会などを開催)と、同じく月1回の反省会(飲み会)に集合

を掛けているだけの役目だ。

そんな会ではあるが、分不相応にもその追求するテーマは「日本人は何処から来たのか?」なのである。先日頂いたmailで

は、あなたの言う日本人とは誰を指すのか、というご質問もあったが、要は、日本民族がいつ頃何処から日本列島に現れ、

いつ頃国家としての体をなしたのか、また、その後どうなって今の現日本人へ結びついているのか、という命題を解決した

いというのが我々のテーマなのだ。

期せずして、今(2001.12 現在)NHKのスペシャル番組で森田美由紀アナウンサーをキャスターにして取り上げているの

も同じテーマである。

番組で紹介された遺跡(三内丸山、上野原、吉野ヶ里、菜畑等)の殆どを、我々は既に訪問していたので、我々の着眼点も

満更でもないなとみんなおおいに意を強くしたものだ。

とは言ってもこの命題は大きく、とても明快な解答をただちに引き出せるような種類のものではないので、我々の古代史研

究の道のりはまだまだ遠い。この命題は、勿論古代史全般に関わるテーマではあるが、あるていど時代・範囲は限られてい

る。旧石器時代から、縄文、弥生を経て、古墳時代からせいぜい奈良時代後期くらいまでである。むしろ動乱の古墳時代に、

国家としての日本の基礎は固まったとも言える。私自身の個人的な嗜好も、平安貴族や武家社会や明治維新・近代史などに

はあまり興味がない。

渡来人はいかにして縄文人と融和していったのか?

邪馬台国は何処にあって、それは何処から来た民族で構成されていたのか?

大和朝廷はいつ頃、いかにして成立したのか?

これらの問題を巡っているうちに、「天皇」も、古代史を考える大きな流れの中の一環として、避けて通ることのできない

問題として存在していたのである。「天皇陵めぐり」それ自体は、そもそもは「遺跡・旧跡めぐり」に端を発しているのだ

が、古代の遺跡を巡っていて、幾つかの天皇陵古墳を廻る内、様々な疑義がわき起こり、文献を参照してもますます疑問は

膨らむばかりで、いつのまにか古代史範疇ではない天皇陵にも足を踏み入れていた、というのが正直な所である。従って、

当初から全天皇陵を廻ろうとか、御陵印を集めて廻るというような意図はさらさらなく、途中から、「えぇーい、ここまで

廻ったんだからどうせなら」という気で全御陵を踏破する事になっただけなのである。その内激励のmailやら励ましのmail

やらを頂くようになったもんだから、後はいわば惰性である。とりあえず「全御陵踏破」を成し

遂げて、と思っている内に殆どの天皇陵を廻っていた、というのが本音だ。しかしながら、そうやって半ば義務感で御陵を

廻っていても、HPに載せるためには有る程度の事を調べなければならない。それまであまり興味がなかった時代について

も、調べ出すとなかなかおもしろい興味を引く分野もあって、あながち義務感だけで廻っているわけでも無い、という面も

ある。「院政」や「藤原政治」や「南北朝」など、天皇と天皇家が辿ってきた運命はまさしく「物語り」的な要素を多分に

含んでいて、へたな小説などより遙かに面白い。なによりも、「日本人は何処から来たのか?」という命題とも大いに繋が

っていると思われる部分もあって、いわば「日本史概論」を足で確かめているような気もしてくるのである。

そしてもうひとつ、このコーナーは天皇家や天皇制度を賛美した内容にはなっていない。またそれを糾弾する側にも立って

いない。あえて言うならば、純粋に文献と考古学的な事実に基づいて、天皇陵を紹介し、天皇を通じて時代時代の概説を試

みたいわば日本史概論である。今はそうなっていないかもしれないが、一応それを目指している。あくまでも「歴史学」と

いう観点から、各天皇についての概要を紹介する「記紀入門」でもある。

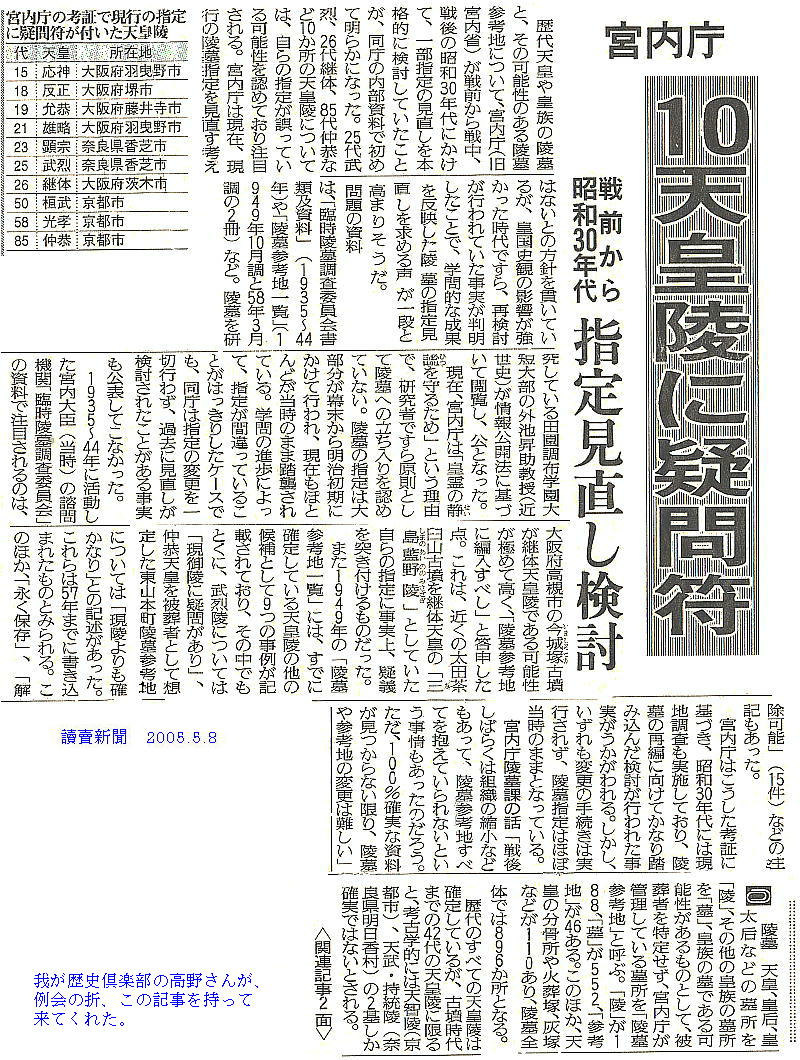

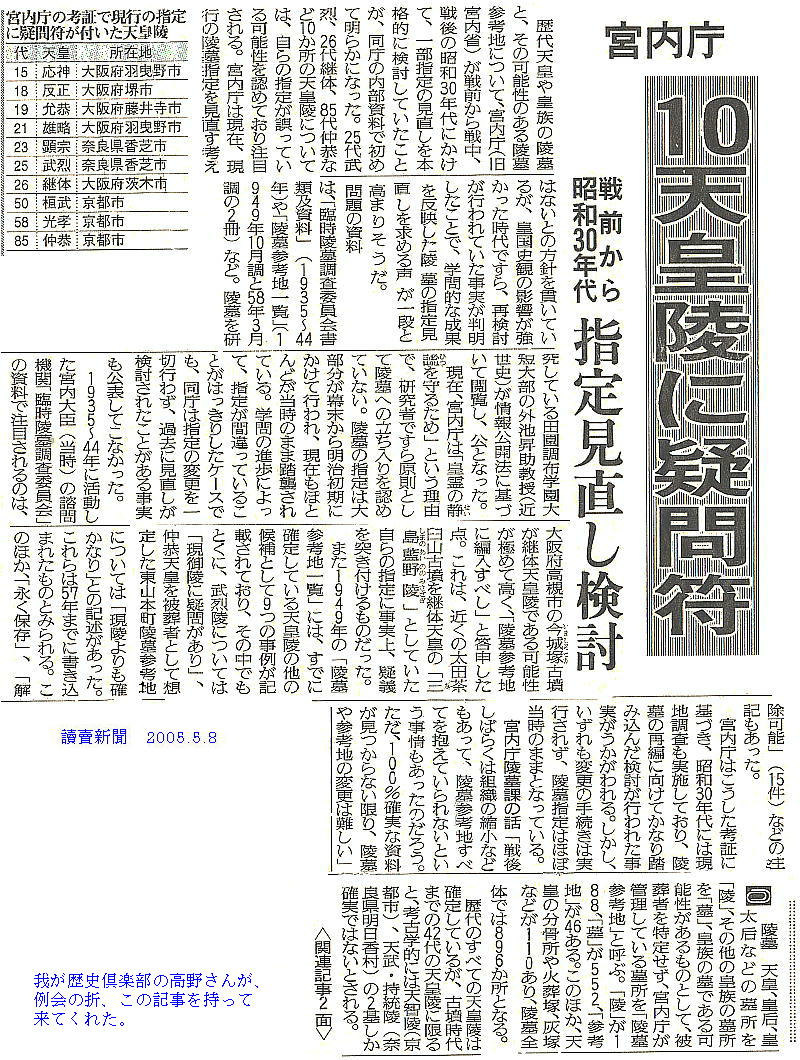

天皇陵について

現在宮内庁が定めている歴代天皇陵は、その殆どが比定根拠の薄弱なものばかりだと言われている。明らかにその天皇だろ

うと思えるものは4,5つしかないと言う声もよく聞く。近世に至っては記録もしっかりしており、十二帝陵や泉湧寺のよ

うにいわば納骨堂のような性格を持った陵墓もあるので、この辺りまで来ればまず問題はないだろうが、問題は古代である。

第36代孝徳天皇の時代に「大化の薄葬令」と呼ばれる詔が発せられる。そして、それまで行われていた様々な葬礼の儀式

や陵墓の形式が規制される。そして次第に大墳墓は築造されなくなってくる。考古学上は、7世紀の終わり頃にはいわゆる

大王墓と呼ばれるような大規模な古墳は姿を消してゆく。それでも日本にある古墳は、大小取り混ぜて15万とも20万と

も言われている。

現在の今上天皇は125代目でありながら、宮内庁が陵墓参考地として管理している古墳は500にのぼる。しかもその殆どが調

査すら実施できない状態にある。皇室に対する尊厳も理解できなくはない。しかし、学問として日本の生い立ちを考えると

き、これらの古墳や陵墓を、いつまでも宮内庁が管理して学術調査を実施させないというのはおかしくはないだろうか?

謎の4世紀、動乱の古墳時代の謎を解明するためにも、天皇陵古墳の学術的な発掘調査を実施して貰いたいと、関係機関諸

氏に強く要望する。

クリックして下さい。

天皇陵印について

このシリーズの中では全ページに天皇陵印が掲示されている。それについては、最近奈良の今崎さんからいただいたmailと

それに答えたmailの内容をもって説明に代えさせていただきたい。

はじめまして。奈良の今崎といいます。すごいページですね。驚きつつも大変興味深く拝見させていただきました。私も奈

良県を中心に小古墳巡りをしております。奈良県内にも邪馬台国候補地がありそこにも行きました。

・大和郡山市の矢田丘陵(古事記の記事の天の浮舟による?邪馬台国伝承地の石碑あり。毎年ミス卑弥呼コンテスト)

・都祁村小山戸(大和の国で唯一地名にヤマトの音を含んでいる)磐座多し

・巻向遺跡

邪馬台国にも興味があるのでこれからもちょくちょく見させていただきます。

さて、実は、筑前の守様にお願いがあり投稿させていただきました。私は天皇陵の古い陵印を写真撮影して資料として残

そうと考え資料集めをしております。ご存じかと思いますが古い陵印は宮内庁で廃棄処分にされ今では存在しません。そこ

で昔捺された陵印を探し、写真撮影して、全天皇陵の陵印を資料保存する作業をしたいと思っております。今。私の手元に

は昭和55年頃捺した物数点と、古書として入手した山陵遙拝帳に捺された物(全天皇陵・全皇后陵・一部の皇子墓の印。

ただし活字の上から捺されている物が殆ど)が実物してあります。また、他に昭和15〜17年頃捺された掛け軸(所有者

が戦死され未完成。知人からお借りした物)を撮影させていただいた物があります。貴ページの天皇陵巡りに乗せられてい

る陵印には古い物が多いですね。もしご迷惑でなければ、お持ちの陵印を撮影させていただけないでしょうか?

もちろん薄謝ではありますがお礼をさせていただきます。初めてなのに誠に失礼かと存じますが一度検討していただけない

でしょうか? もしよろしければ、私のもっている陵印の印影を貴ホームページにお使いいただいてもかまいません。(聖

徳太子墓・日本武命陵・大光明寺陵・明治皇后陵の印があります。神功皇后陵は活字の上から捺された物ならあります。)

必要ならデジカメの映像を添付ファイルとして送らせていただきます。失礼なお願いで誠に恐縮ですがお返事いただければ

嬉しいです。パソコンになれておらないため先ほど投稿ミスしました。ご迷惑をおかけいたします。

今崎さんこんばんは、はじめまして。HP御覧頂いてありがとうございます。

さて、お申し出の「天皇陵印」についてですが、実は天皇陵めぐりの中で使用している印は、殆どがComputer処理した私の

創作です。勿論原典に極めて似せて処理してありますが、その出典は多くが外部からのものです。今崎さんのように集めて

おられる方から送っていただいたものもあります。北海道から陵印の掛け軸(の写真)を送って頂いた事もあります。自分

で廻って集めたものはほんの数個です。(明治天皇陵等)

しかし、そういう印は殆どがPCに取り込んでもあまり鮮明ではなく、仰るように他の字と混ざっていたりしますので、原

典の写真をみながら画像処理をして出来る限り忠実に復元しています。従って、お申し出の撮影できる現物はありません。

古い陵印が多いのはおそらくそういう理由(北海道のものは昭和3、4年とかでしたので。)です。誠に申し訳ありません

が、そういうことでお申し出にはお答えできません。

なおこの事は、今崎さんのmail内容と上記の返答をペアにして、「天皇陵めぐり」の「はじめに」のなかで記述させていた

だきたいと思いますがかまいませんでしょうか。また、私も頂いたのですが、確か大阪の平野区(?)にお住まいの女性の

方が全陵の陵印をお持ちでした。申し訳ないことに連絡先を紛失してしまいお教えできませんが、もし出てきましたらご連

絡します。ご期待に添えなくてすみませんでした。

こんにちは。早速お返事いただきありがとうございます。井上筑前様の歴史の博学ぶりも驚嘆いたしますが、パソコン使い

のすごさにも驚くばかりです。さて、私の発言を『はじめに』の中に記述していただけるとのことで大変ありがたく思いま

す。私の発言は自由にお使いいただいてかまいません。また、先日も申しましたとおり、古い陵印の写真も希望されればお

使いいただいてかまいません。ちなみに考古学の分野で奈良県の古墳を大きさ順にランクした物を先日作成いたしました。

これは奈良県遺跡地図(第1分冊〜第4分冊まである)に掲載されている古墳の大きさデータを整理したものです。小遣いの

関係で第3と第4分冊はまだ購入しておりませんので、完全なものとはなっておりませんが、添付させていただきますのでご

笑覧ください。奈良県の御所市・五条市・吉野郡・高市郡を除く地域の古墳の大きさのデータが入っています。

(全長238メートルの室大墓古墳などは入っていません。未完成ですので近々完成させるつもりです。)

さて、天皇陵の陵印についてですが、私は一通り古い陵印を集めればそれで終わりと思っておりました。しかし、おそら

く大正年間に捺されたと思われる陵印の額を見たときに、古い陵印にも2〜3種類あるものがあることに気がつきました。私

の収集した資料の範囲で以下に記載します。

仁徳陵・・・ともに3行だが、2行目が百舌鳥耳・3行目が原中陵(より古い?) 2行目が百舌鳥・3行目が耳原中陵(新しい)

履中陵・・・下に参拝記念(と読める?)の文字が入っているもの(より古い)と入っていないもの

雄略陵・・・雄略天皇丹比高鷲原陵と丹比高鷲原陵

武列陵・・・前方後円形と四角形

敏達陵・・・敏達天皇河内磯長中尾陵と敏達天皇河内磯長中尾陵石姫皇女磯長原陵(母皇后と一緒)

崇峻陵・・・崇峻天皇倉梯岡陵と倉梯岡陵

舒明陵・・・舒明天皇押坂内陵と押坂陵爾

淳仁陵・・・淡路陵と淳仁天皇淡路陵の2種類または3種類?

平城陵・・・横書き(より古い)と縦書き

後一条陵・・・後一条院天皇菩提樹院陵(より古い)と後一条天皇菩提樹院陵

後二条陵・・・後二条院天皇北白河陵(より古い)と後二条天皇北白河陵

三条陵・・・三条院天皇北山陵(より古い)と三条天皇北山陵

二条陵・・・二条院天皇香隆寺陵(より古い)と二条天皇香隆寺陵

後朱雀・後冷泉・後三条・・・後朱雀院天皇陵後冷泉院天皇陵後三条院天皇陵円乗寺 東陵(より古い)と後朱雀天皇円乗

寺陵後冷泉天皇円教寺陵後三条天皇円宗寺陵(ここでの円は正しくは旧字体のくにがまえの中に員です。)

一条・堀川陵・・・同じ構成ながら寺の字体が少し違うように見受けられる2種類

後宇多陵・・・後宇多天皇蓮華峯寺陵と語宇多天皇蓮華峯寺陵亀山天皇皇后

後花園陵・・・後花園天皇後山国陵と光厳天皇山国陵後花園天皇後山国陵

などです。しかし惜しいことに大正年間と思われる額は小さな全体写真だけで今はもう持ち主がどなただったかわからな

い状態です。10年程度前まで成務陵の事務所に飾ってありました。所有者は元宮内庁の職員の方で近くにお住まいというこ

とだけわかっています。今までの陵印の変遷を調べ、記録として残したいと思っています。また今後ともよろしくお願いい

たします。

私の住んでいる奈良市学園前の近くに御嶽山大和大本営なる神社?にやはり神武天皇とヤタガラスの像がたっています。鹿

児島に神武天皇の父・祖父・曽祖父の神代3陵があり今も古い陵印があります。古い陵印が廃棄されずに現役で使われてい

るのはここだけです。新しい陵印でも、香淳皇后崩御により昭和陵が昭和天皇武蔵野陵から昭和天皇武蔵野陵香淳皇后武蔵

野東陵に作り変えられました。新しいほうはまだ私はおしておりませんが・・・・

こんにちは。ありがとうございます、色々と教えて頂きまして。私は元々は陵印にはさほど興味はなかったのですが、送っ

て下さる方があって、これはHPに載せざるをえまい、と思ってから全天皇陵に掲げています。しかし仰るように、一つの

陵でも色々と種類があって、一体いつ頃から陵印なるものを使用しているのか、宮内庁に聴いてもはっきりしませんし、ど

この御陵に幾つの印があるのかはっきりしません。というのも、民間でかってに造っている印があるというのですね。これ

は宮内庁の管轄外だが、今でもハンコ屋さんが造っているそうです。これは正式には陵印ではないのですが、そんなものま

でいれたら一体幾つある事やら、という気がします。そんなわけで、私のHPには一つ或いは2つの陵印を掲示しています

が、あれと違う物をお持ちでしたらお送り頂けませんか?HPに載せたいと思います。勿論今崎さんのお名前も載せたいと

思いますが、不都合であればカットします。古墳ランキングもすごいですね。これも完成したら使わせていただけないでし

ょうか?奈良にはよく行きます。平均したら月に1回は行っています。よければ一度お会いしたいですね。いかがでしょう

か?

ありがとうございます。お会いできれば嬉しいです。私などは歴史・考古学はかじりもしていないものでお会いするのは

恥ずかしいですが・・・ さて、陵印の始まりについてはおそらく大正期だと思います。

山陵崇拝会なる団体が作られ、参拝の記念にと、陵印を作ったらしいと聞きました。しかしこれは宮内省が作ったものでは

なく公印ではありません。従って古い印は全て私印という扱いになるので昭和50年頃、公印(大きさ、規格を統一してあ

る。)として宮内庁が作ったものに切り替えるときに、旧印は廃棄されました。ひょっとして宮内庁の倉庫に眠っているん

とちがうん?とも思いますがもはやどうしようもないことです。それと、古い陵印は私印ですが、宮内庁の職員の方が自分

で印刻して作られた例もあるとお聞きしています。(宮内庁職員談・昭和60年頃に聞いた)確かに、古い陵印は地区ごと

に規格がにています。その地区その地区で専門家に印刻を依頼されたか、その地区の職員が刻印したかだろうと推測できま

す。わかりやすい例として武烈・顕宗・孝霊の3陵は近く、傍丘部に今も組されていますがこの3つの陵印は前方後円形。

垂仁。安康の2陵も近く、ともに、菊の模様が刻印されているなどです。私も、古墳がおもしろくて、奈良の天皇陵に行っ

たりしていますが、陵印もここまでくれば自分の習性で、とことん資料収集したくなってしまいました。

古墳ランキングも使っていただいてかまいませんが、他の方にも同じデータを送ったことはあります。(やはり奈良県の古

墳のページを開いておられる方です。)ただ、いつ残り2冊を購入して完成させるか?8月頃には完成させたいと思ってお

りますが・・・残り2冊には、あまり遺跡・古墳はありません。このデータでおそらく8割近く網羅できているかなと思っ

ています。この奈良県遺跡地図は奈良県庁内・生活情報センターで販売されています。お会いできました折りにはお見せい

たします。参考になればと思います。あと今もはんこ屋さんが、陵印を作っておられるのは知りませんでした。自分でも遊

びで作ってみようかと思ったことはありますが・・・そのような印も一度どんなものか捺してみたい気がします。

井上筑前様にこのようなことまで丁寧に教えていただき大変感謝いたしております。(邪馬台国大研究とはどう考えても関

係ないような内容ですみません。)

このHPの今後について

一応124代の天皇陵をめぐったら完結であるが、暇に任せて新しい事項や関連記事などを加えてメンテナンスしていくつ

もりである。また、頂いたmailにあった、その他の関連する御陵(たとえば陵墓参考地など)も、機会が在れば取り上げて

行きたいと思っている。繰り返すが、このHPで取り上げた内容には政治的な意味合いは一切ない。これをもって私が右翼

であるとか左翼であるというような判断は下さないで欲しい。拙い歴史マニアが、一生懸命天皇家の歴史を見ていくことで、

日本および日本人のオリジンに迫ろうとしているのだ、とご理解頂きたい。

クリックして下さい。

天皇陵印について

このシリーズの中では全ページに天皇陵印が掲示されている。それについては、最近奈良の今崎さんからいただいたmailと

それに答えたmailの内容をもって説明に代えさせていただきたい。

はじめまして。奈良の今崎といいます。すごいページですね。驚きつつも大変興味深く拝見させていただきました。私も奈

良県を中心に小古墳巡りをしております。奈良県内にも邪馬台国候補地がありそこにも行きました。

・大和郡山市の矢田丘陵(古事記の記事の天の浮舟による?邪馬台国伝承地の石碑あり。毎年ミス卑弥呼コンテスト)

・都祁村小山戸(大和の国で唯一地名にヤマトの音を含んでいる)磐座多し

・巻向遺跡

邪馬台国にも興味があるのでこれからもちょくちょく見させていただきます。

さて、実は、筑前の守様にお願いがあり投稿させていただきました。私は天皇陵の古い陵印を写真撮影して資料として残

そうと考え資料集めをしております。ご存じかと思いますが古い陵印は宮内庁で廃棄処分にされ今では存在しません。そこ

で昔捺された陵印を探し、写真撮影して、全天皇陵の陵印を資料保存する作業をしたいと思っております。今。私の手元に

は昭和55年頃捺した物数点と、古書として入手した山陵遙拝帳に捺された物(全天皇陵・全皇后陵・一部の皇子墓の印。

ただし活字の上から捺されている物が殆ど)が実物してあります。また、他に昭和15〜17年頃捺された掛け軸(所有者

が戦死され未完成。知人からお借りした物)を撮影させていただいた物があります。貴ページの天皇陵巡りに乗せられてい

る陵印には古い物が多いですね。もしご迷惑でなければ、お持ちの陵印を撮影させていただけないでしょうか?

もちろん薄謝ではありますがお礼をさせていただきます。初めてなのに誠に失礼かと存じますが一度検討していただけない

でしょうか? もしよろしければ、私のもっている陵印の印影を貴ホームページにお使いいただいてもかまいません。(聖

徳太子墓・日本武命陵・大光明寺陵・明治皇后陵の印があります。神功皇后陵は活字の上から捺された物ならあります。)

必要ならデジカメの映像を添付ファイルとして送らせていただきます。失礼なお願いで誠に恐縮ですがお返事いただければ

嬉しいです。パソコンになれておらないため先ほど投稿ミスしました。ご迷惑をおかけいたします。

今崎さんこんばんは、はじめまして。HP御覧頂いてありがとうございます。

さて、お申し出の「天皇陵印」についてですが、実は天皇陵めぐりの中で使用している印は、殆どがComputer処理した私の

創作です。勿論原典に極めて似せて処理してありますが、その出典は多くが外部からのものです。今崎さんのように集めて

おられる方から送っていただいたものもあります。北海道から陵印の掛け軸(の写真)を送って頂いた事もあります。自分

で廻って集めたものはほんの数個です。(明治天皇陵等)

しかし、そういう印は殆どがPCに取り込んでもあまり鮮明ではなく、仰るように他の字と混ざっていたりしますので、原

典の写真をみながら画像処理をして出来る限り忠実に復元しています。従って、お申し出の撮影できる現物はありません。

古い陵印が多いのはおそらくそういう理由(北海道のものは昭和3、4年とかでしたので。)です。誠に申し訳ありません

が、そういうことでお申し出にはお答えできません。

なおこの事は、今崎さんのmail内容と上記の返答をペアにして、「天皇陵めぐり」の「はじめに」のなかで記述させていた

だきたいと思いますがかまいませんでしょうか。また、私も頂いたのですが、確か大阪の平野区(?)にお住まいの女性の

方が全陵の陵印をお持ちでした。申し訳ないことに連絡先を紛失してしまいお教えできませんが、もし出てきましたらご連

絡します。ご期待に添えなくてすみませんでした。

こんにちは。早速お返事いただきありがとうございます。井上筑前様の歴史の博学ぶりも驚嘆いたしますが、パソコン使い

のすごさにも驚くばかりです。さて、私の発言を『はじめに』の中に記述していただけるとのことで大変ありがたく思いま

す。私の発言は自由にお使いいただいてかまいません。また、先日も申しましたとおり、古い陵印の写真も希望されればお

使いいただいてかまいません。ちなみに考古学の分野で奈良県の古墳を大きさ順にランクした物を先日作成いたしました。

これは奈良県遺跡地図(第1分冊〜第4分冊まである)に掲載されている古墳の大きさデータを整理したものです。小遣いの

関係で第3と第4分冊はまだ購入しておりませんので、完全なものとはなっておりませんが、添付させていただきますのでご

笑覧ください。奈良県の御所市・五条市・吉野郡・高市郡を除く地域の古墳の大きさのデータが入っています。

(全長238メートルの室大墓古墳などは入っていません。未完成ですので近々完成させるつもりです。)

さて、天皇陵の陵印についてですが、私は一通り古い陵印を集めればそれで終わりと思っておりました。しかし、おそら

く大正年間に捺されたと思われる陵印の額を見たときに、古い陵印にも2〜3種類あるものがあることに気がつきました。私

の収集した資料の範囲で以下に記載します。

仁徳陵・・・ともに3行だが、2行目が百舌鳥耳・3行目が原中陵(より古い?) 2行目が百舌鳥・3行目が耳原中陵(新しい)

履中陵・・・下に参拝記念(と読める?)の文字が入っているもの(より古い)と入っていないもの

雄略陵・・・雄略天皇丹比高鷲原陵と丹比高鷲原陵

武列陵・・・前方後円形と四角形

敏達陵・・・敏達天皇河内磯長中尾陵と敏達天皇河内磯長中尾陵石姫皇女磯長原陵(母皇后と一緒)

崇峻陵・・・崇峻天皇倉梯岡陵と倉梯岡陵

舒明陵・・・舒明天皇押坂内陵と押坂陵爾

淳仁陵・・・淡路陵と淳仁天皇淡路陵の2種類または3種類?

平城陵・・・横書き(より古い)と縦書き

後一条陵・・・後一条院天皇菩提樹院陵(より古い)と後一条天皇菩提樹院陵

後二条陵・・・後二条院天皇北白河陵(より古い)と後二条天皇北白河陵

三条陵・・・三条院天皇北山陵(より古い)と三条天皇北山陵

二条陵・・・二条院天皇香隆寺陵(より古い)と二条天皇香隆寺陵

後朱雀・後冷泉・後三条・・・後朱雀院天皇陵後冷泉院天皇陵後三条院天皇陵円乗寺 東陵(より古い)と後朱雀天皇円乗

寺陵後冷泉天皇円教寺陵後三条天皇円宗寺陵(ここでの円は正しくは旧字体のくにがまえの中に員です。)

一条・堀川陵・・・同じ構成ながら寺の字体が少し違うように見受けられる2種類

後宇多陵・・・後宇多天皇蓮華峯寺陵と語宇多天皇蓮華峯寺陵亀山天皇皇后

後花園陵・・・後花園天皇後山国陵と光厳天皇山国陵後花園天皇後山国陵

などです。しかし惜しいことに大正年間と思われる額は小さな全体写真だけで今はもう持ち主がどなただったかわからな

い状態です。10年程度前まで成務陵の事務所に飾ってありました。所有者は元宮内庁の職員の方で近くにお住まいというこ

とだけわかっています。今までの陵印の変遷を調べ、記録として残したいと思っています。また今後ともよろしくお願いい

たします。

私の住んでいる奈良市学園前の近くに御嶽山大和大本営なる神社?にやはり神武天皇とヤタガラスの像がたっています。鹿

児島に神武天皇の父・祖父・曽祖父の神代3陵があり今も古い陵印があります。古い陵印が廃棄されずに現役で使われてい

るのはここだけです。新しい陵印でも、香淳皇后崩御により昭和陵が昭和天皇武蔵野陵から昭和天皇武蔵野陵香淳皇后武蔵

野東陵に作り変えられました。新しいほうはまだ私はおしておりませんが・・・・

こんにちは。ありがとうございます、色々と教えて頂きまして。私は元々は陵印にはさほど興味はなかったのですが、送っ

て下さる方があって、これはHPに載せざるをえまい、と思ってから全天皇陵に掲げています。しかし仰るように、一つの

陵でも色々と種類があって、一体いつ頃から陵印なるものを使用しているのか、宮内庁に聴いてもはっきりしませんし、ど

この御陵に幾つの印があるのかはっきりしません。というのも、民間でかってに造っている印があるというのですね。これ

は宮内庁の管轄外だが、今でもハンコ屋さんが造っているそうです。これは正式には陵印ではないのですが、そんなものま

でいれたら一体幾つある事やら、という気がします。そんなわけで、私のHPには一つ或いは2つの陵印を掲示しています

が、あれと違う物をお持ちでしたらお送り頂けませんか?HPに載せたいと思います。勿論今崎さんのお名前も載せたいと

思いますが、不都合であればカットします。古墳ランキングもすごいですね。これも完成したら使わせていただけないでし

ょうか?奈良にはよく行きます。平均したら月に1回は行っています。よければ一度お会いしたいですね。いかがでしょう

か?

ありがとうございます。お会いできれば嬉しいです。私などは歴史・考古学はかじりもしていないものでお会いするのは

恥ずかしいですが・・・ さて、陵印の始まりについてはおそらく大正期だと思います。

山陵崇拝会なる団体が作られ、参拝の記念にと、陵印を作ったらしいと聞きました。しかしこれは宮内省が作ったものでは

なく公印ではありません。従って古い印は全て私印という扱いになるので昭和50年頃、公印(大きさ、規格を統一してあ

る。)として宮内庁が作ったものに切り替えるときに、旧印は廃棄されました。ひょっとして宮内庁の倉庫に眠っているん

とちがうん?とも思いますがもはやどうしようもないことです。それと、古い陵印は私印ですが、宮内庁の職員の方が自分

で印刻して作られた例もあるとお聞きしています。(宮内庁職員談・昭和60年頃に聞いた)確かに、古い陵印は地区ごと

に規格がにています。その地区その地区で専門家に印刻を依頼されたか、その地区の職員が刻印したかだろうと推測できま

す。わかりやすい例として武烈・顕宗・孝霊の3陵は近く、傍丘部に今も組されていますがこの3つの陵印は前方後円形。

垂仁。安康の2陵も近く、ともに、菊の模様が刻印されているなどです。私も、古墳がおもしろくて、奈良の天皇陵に行っ

たりしていますが、陵印もここまでくれば自分の習性で、とことん資料収集したくなってしまいました。

古墳ランキングも使っていただいてかまいませんが、他の方にも同じデータを送ったことはあります。(やはり奈良県の古

墳のページを開いておられる方です。)ただ、いつ残り2冊を購入して完成させるか?8月頃には完成させたいと思ってお

りますが・・・残り2冊には、あまり遺跡・古墳はありません。このデータでおそらく8割近く網羅できているかなと思っ

ています。この奈良県遺跡地図は奈良県庁内・生活情報センターで販売されています。お会いできました折りにはお見せい

たします。参考になればと思います。あと今もはんこ屋さんが、陵印を作っておられるのは知りませんでした。自分でも遊

びで作ってみようかと思ったことはありますが・・・そのような印も一度どんなものか捺してみたい気がします。

井上筑前様にこのようなことまで丁寧に教えていただき大変感謝いたしております。(邪馬台国大研究とはどう考えても関

係ないような内容ですみません。)

このHPの今後について

一応124代の天皇陵をめぐったら完結であるが、暇に任せて新しい事項や関連記事などを加えてメンテナンスしていくつ

もりである。また、頂いたmailにあった、その他の関連する御陵(たとえば陵墓参考地など)も、機会が在れば取り上げて

行きたいと思っている。繰り返すが、このHPで取り上げた内容には政治的な意味合いは一切ない。これをもって私が右翼

であるとか左翼であるというような判断は下さないで欲しい。拙い歴史マニアが、一生懸命天皇家の歴史を見ていくことで、

日本および日本人のオリジンに迫ろうとしているのだ、とご理解頂きたい。

【謝辞】

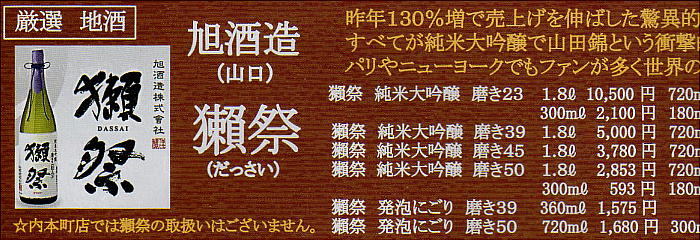

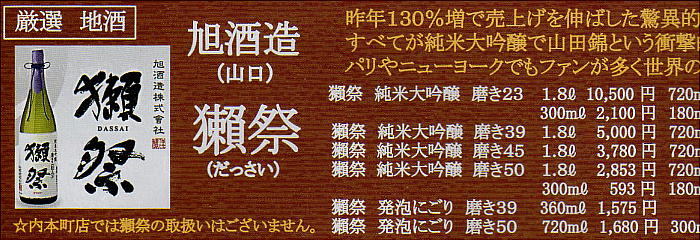

2004年秋、internetで知己を得た、古代史獺祭(だっさい)様 の許可を得て、全天皇陵

に推古天皇までの古事記原文を掲載することにした。何故推古天皇までかと言えば、古事記がそこまでしか記述していない

からである。私も、「古事記日本書紀の研究」で古事記原本はHPに掲載しているが、古代史獺祭氏のHPは要領よくまと

められているので、そちらを使わせて頂くことにした。だが同HPでは古事記原本の字を忠実に再現してあるが、ここでは

簡略化してある。従って、原本の表記を確かめたい方は是非そちらを参照して頂きたい

転載を快くご了承いただいた「古代史獺祭」様に、厚く御礼申し上げます。(2004.10.1)

獺祭さん、下のようなお酒を見つけました。旨いかどうかは知りません。(2011.6.12)

の許可を得て、全天皇陵

に推古天皇までの古事記原文を掲載することにした。何故推古天皇までかと言えば、古事記がそこまでしか記述していない

からである。私も、「古事記日本書紀の研究」で古事記原本はHPに掲載しているが、古代史獺祭氏のHPは要領よくまと

められているので、そちらを使わせて頂くことにした。だが同HPでは古事記原本の字を忠実に再現してあるが、ここでは

簡略化してある。従って、原本の表記を確かめたい方は是非そちらを参照して頂きたい

転載を快くご了承いただいた「古代史獺祭」様に、厚く御礼申し上げます。(2004.10.1)

獺祭さん、下のようなお酒を見つけました。旨いかどうかは知りません。(2011.6.12)

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵巡り/ はじめに

クリックして下さい。

天皇陵印について

このシリーズの中では全ページに天皇陵印が掲示されている。それについては、最近奈良の今崎さんからいただいたmailと

それに答えたmailの内容をもって説明に代えさせていただきたい。

はじめまして。奈良の今崎といいます。すごいページですね。驚きつつも大変興味深く拝見させていただきました。私も奈

良県を中心に小古墳巡りをしております。奈良県内にも邪馬台国候補地がありそこにも行きました。

・大和郡山市の矢田丘陵(古事記の記事の天の浮舟による?邪馬台国伝承地の石碑あり。毎年ミス卑弥呼コンテスト)

・都祁村小山戸(大和の国で唯一地名にヤマトの音を含んでいる)磐座多し

・巻向遺跡

邪馬台国にも興味があるのでこれからもちょくちょく見させていただきます。

さて、実は、筑前の守様にお願いがあり投稿させていただきました。私は天皇陵の古い陵印を写真撮影して資料として残

そうと考え資料集めをしております。ご存じかと思いますが古い陵印は宮内庁で廃棄処分にされ今では存在しません。そこ

で昔捺された陵印を探し、写真撮影して、全天皇陵の陵印を資料保存する作業をしたいと思っております。今。私の手元に

は昭和55年頃捺した物数点と、古書として入手した山陵遙拝帳に捺された物(全天皇陵・全皇后陵・一部の皇子墓の印。

ただし活字の上から捺されている物が殆ど)が実物してあります。また、他に昭和15〜17年頃捺された掛け軸(所有者

が戦死され未完成。知人からお借りした物)を撮影させていただいた物があります。貴ページの天皇陵巡りに乗せられてい

る陵印には古い物が多いですね。もしご迷惑でなければ、お持ちの陵印を撮影させていただけないでしょうか?

もちろん薄謝ではありますがお礼をさせていただきます。初めてなのに誠に失礼かと存じますが一度検討していただけない

でしょうか? もしよろしければ、私のもっている陵印の印影を貴ホームページにお使いいただいてもかまいません。(聖

徳太子墓・日本武命陵・大光明寺陵・明治皇后陵の印があります。神功皇后陵は活字の上から捺された物ならあります。)

必要ならデジカメの映像を添付ファイルとして送らせていただきます。失礼なお願いで誠に恐縮ですがお返事いただければ

嬉しいです。パソコンになれておらないため先ほど投稿ミスしました。ご迷惑をおかけいたします。

今崎さんこんばんは、はじめまして。HP御覧頂いてありがとうございます。

さて、お申し出の「天皇陵印」についてですが、実は天皇陵めぐりの中で使用している印は、殆どがComputer処理した私の

創作です。勿論原典に極めて似せて処理してありますが、その出典は多くが外部からのものです。今崎さんのように集めて

おられる方から送っていただいたものもあります。北海道から陵印の掛け軸(の写真)を送って頂いた事もあります。自分

で廻って集めたものはほんの数個です。(明治天皇陵等)

しかし、そういう印は殆どがPCに取り込んでもあまり鮮明ではなく、仰るように他の字と混ざっていたりしますので、原

典の写真をみながら画像処理をして出来る限り忠実に復元しています。従って、お申し出の撮影できる現物はありません。

古い陵印が多いのはおそらくそういう理由(北海道のものは昭和3、4年とかでしたので。)です。誠に申し訳ありません

が、そういうことでお申し出にはお答えできません。

なおこの事は、今崎さんのmail内容と上記の返答をペアにして、「天皇陵めぐり」の「はじめに」のなかで記述させていた

だきたいと思いますがかまいませんでしょうか。また、私も頂いたのですが、確か大阪の平野区(?)にお住まいの女性の

方が全陵の陵印をお持ちでした。申し訳ないことに連絡先を紛失してしまいお教えできませんが、もし出てきましたらご連

絡します。ご期待に添えなくてすみませんでした。

こんにちは。早速お返事いただきありがとうございます。井上筑前様の歴史の博学ぶりも驚嘆いたしますが、パソコン使い

のすごさにも驚くばかりです。さて、私の発言を『はじめに』の中に記述していただけるとのことで大変ありがたく思いま

す。私の発言は自由にお使いいただいてかまいません。また、先日も申しましたとおり、古い陵印の写真も希望されればお

使いいただいてかまいません。ちなみに考古学の分野で奈良県の古墳を大きさ順にランクした物を先日作成いたしました。

これは奈良県遺跡地図(第1分冊〜第4分冊まである)に掲載されている古墳の大きさデータを整理したものです。小遣いの

関係で第3と第4分冊はまだ購入しておりませんので、完全なものとはなっておりませんが、添付させていただきますのでご

笑覧ください。奈良県の御所市・五条市・吉野郡・高市郡を除く地域の古墳の大きさのデータが入っています。

(全長238メートルの室大墓古墳などは入っていません。未完成ですので近々完成させるつもりです。)

さて、天皇陵の陵印についてですが、私は一通り古い陵印を集めればそれで終わりと思っておりました。しかし、おそら

く大正年間に捺されたと思われる陵印の額を見たときに、古い陵印にも2〜3種類あるものがあることに気がつきました。私

の収集した資料の範囲で以下に記載します。

仁徳陵・・・ともに3行だが、2行目が百舌鳥耳・3行目が原中陵(より古い?) 2行目が百舌鳥・3行目が耳原中陵(新しい)

履中陵・・・下に参拝記念(と読める?)の文字が入っているもの(より古い)と入っていないもの

雄略陵・・・雄略天皇丹比高鷲原陵と丹比高鷲原陵

武列陵・・・前方後円形と四角形

敏達陵・・・敏達天皇河内磯長中尾陵と敏達天皇河内磯長中尾陵石姫皇女磯長原陵(母皇后と一緒)

崇峻陵・・・崇峻天皇倉梯岡陵と倉梯岡陵

舒明陵・・・舒明天皇押坂内陵と押坂陵爾

淳仁陵・・・淡路陵と淳仁天皇淡路陵の2種類または3種類?

平城陵・・・横書き(より古い)と縦書き

後一条陵・・・後一条院天皇菩提樹院陵(より古い)と後一条天皇菩提樹院陵

後二条陵・・・後二条院天皇北白河陵(より古い)と後二条天皇北白河陵

三条陵・・・三条院天皇北山陵(より古い)と三条天皇北山陵

二条陵・・・二条院天皇香隆寺陵(より古い)と二条天皇香隆寺陵

後朱雀・後冷泉・後三条・・・後朱雀院天皇陵後冷泉院天皇陵後三条院天皇陵円乗寺 東陵(より古い)と後朱雀天皇円乗

寺陵後冷泉天皇円教寺陵後三条天皇円宗寺陵(ここでの円は正しくは旧字体のくにがまえの中に員です。)

一条・堀川陵・・・同じ構成ながら寺の字体が少し違うように見受けられる2種類

後宇多陵・・・後宇多天皇蓮華峯寺陵と語宇多天皇蓮華峯寺陵亀山天皇皇后

後花園陵・・・後花園天皇後山国陵と光厳天皇山国陵後花園天皇後山国陵

などです。しかし惜しいことに大正年間と思われる額は小さな全体写真だけで今はもう持ち主がどなただったかわからな

い状態です。10年程度前まで成務陵の事務所に飾ってありました。所有者は元宮内庁の職員の方で近くにお住まいというこ

とだけわかっています。今までの陵印の変遷を調べ、記録として残したいと思っています。また今後ともよろしくお願いい

たします。

私の住んでいる奈良市学園前の近くに御嶽山大和大本営なる神社?にやはり神武天皇とヤタガラスの像がたっています。鹿

児島に神武天皇の父・祖父・曽祖父の神代3陵があり今も古い陵印があります。古い陵印が廃棄されずに現役で使われてい

るのはここだけです。新しい陵印でも、香淳皇后崩御により昭和陵が昭和天皇武蔵野陵から昭和天皇武蔵野陵香淳皇后武蔵

野東陵に作り変えられました。新しいほうはまだ私はおしておりませんが・・・・

こんにちは。ありがとうございます、色々と教えて頂きまして。私は元々は陵印にはさほど興味はなかったのですが、送っ

て下さる方があって、これはHPに載せざるをえまい、と思ってから全天皇陵に掲げています。しかし仰るように、一つの

陵でも色々と種類があって、一体いつ頃から陵印なるものを使用しているのか、宮内庁に聴いてもはっきりしませんし、ど

この御陵に幾つの印があるのかはっきりしません。というのも、民間でかってに造っている印があるというのですね。これ

は宮内庁の管轄外だが、今でもハンコ屋さんが造っているそうです。これは正式には陵印ではないのですが、そんなものま

でいれたら一体幾つある事やら、という気がします。そんなわけで、私のHPには一つ或いは2つの陵印を掲示しています

が、あれと違う物をお持ちでしたらお送り頂けませんか?HPに載せたいと思います。勿論今崎さんのお名前も載せたいと

思いますが、不都合であればカットします。古墳ランキングもすごいですね。これも完成したら使わせていただけないでし

ょうか?奈良にはよく行きます。平均したら月に1回は行っています。よければ一度お会いしたいですね。いかがでしょう

か?

ありがとうございます。お会いできれば嬉しいです。私などは歴史・考古学はかじりもしていないものでお会いするのは

恥ずかしいですが・・・ さて、陵印の始まりについてはおそらく大正期だと思います。

山陵崇拝会なる団体が作られ、参拝の記念にと、陵印を作ったらしいと聞きました。しかしこれは宮内省が作ったものでは

なく公印ではありません。従って古い印は全て私印という扱いになるので昭和50年頃、公印(大きさ、規格を統一してあ

る。)として宮内庁が作ったものに切り替えるときに、旧印は廃棄されました。ひょっとして宮内庁の倉庫に眠っているん

とちがうん?とも思いますがもはやどうしようもないことです。それと、古い陵印は私印ですが、宮内庁の職員の方が自分

で印刻して作られた例もあるとお聞きしています。(宮内庁職員談・昭和60年頃に聞いた)確かに、古い陵印は地区ごと

に規格がにています。その地区その地区で専門家に印刻を依頼されたか、その地区の職員が刻印したかだろうと推測できま

す。わかりやすい例として武烈・顕宗・孝霊の3陵は近く、傍丘部に今も組されていますがこの3つの陵印は前方後円形。

垂仁。安康の2陵も近く、ともに、菊の模様が刻印されているなどです。私も、古墳がおもしろくて、奈良の天皇陵に行っ

たりしていますが、陵印もここまでくれば自分の習性で、とことん資料収集したくなってしまいました。

古墳ランキングも使っていただいてかまいませんが、他の方にも同じデータを送ったことはあります。(やはり奈良県の古

墳のページを開いておられる方です。)ただ、いつ残り2冊を購入して完成させるか?8月頃には完成させたいと思ってお

りますが・・・残り2冊には、あまり遺跡・古墳はありません。このデータでおそらく8割近く網羅できているかなと思っ

ています。この奈良県遺跡地図は奈良県庁内・生活情報センターで販売されています。お会いできました折りにはお見せい

たします。参考になればと思います。あと今もはんこ屋さんが、陵印を作っておられるのは知りませんでした。自分でも遊

びで作ってみようかと思ったことはありますが・・・そのような印も一度どんなものか捺してみたい気がします。

井上筑前様にこのようなことまで丁寧に教えていただき大変感謝いたしております。(邪馬台国大研究とはどう考えても関

係ないような内容ですみません。)

このHPの今後について

一応124代の天皇陵をめぐったら完結であるが、暇に任せて新しい事項や関連記事などを加えてメンテナンスしていくつ

もりである。また、頂いたmailにあった、その他の関連する御陵(たとえば陵墓参考地など)も、機会が在れば取り上げて

行きたいと思っている。繰り返すが、このHPで取り上げた内容には政治的な意味合いは一切ない。これをもって私が右翼

であるとか左翼であるというような判断は下さないで欲しい。拙い歴史マニアが、一生懸命天皇家の歴史を見ていくことで、

日本および日本人のオリジンに迫ろうとしているのだ、とご理解頂きたい。

クリックして下さい。

天皇陵印について

このシリーズの中では全ページに天皇陵印が掲示されている。それについては、最近奈良の今崎さんからいただいたmailと

それに答えたmailの内容をもって説明に代えさせていただきたい。

はじめまして。奈良の今崎といいます。すごいページですね。驚きつつも大変興味深く拝見させていただきました。私も奈

良県を中心に小古墳巡りをしております。奈良県内にも邪馬台国候補地がありそこにも行きました。

・大和郡山市の矢田丘陵(古事記の記事の天の浮舟による?邪馬台国伝承地の石碑あり。毎年ミス卑弥呼コンテスト)

・都祁村小山戸(大和の国で唯一地名にヤマトの音を含んでいる)磐座多し

・巻向遺跡

邪馬台国にも興味があるのでこれからもちょくちょく見させていただきます。

さて、実は、筑前の守様にお願いがあり投稿させていただきました。私は天皇陵の古い陵印を写真撮影して資料として残

そうと考え資料集めをしております。ご存じかと思いますが古い陵印は宮内庁で廃棄処分にされ今では存在しません。そこ

で昔捺された陵印を探し、写真撮影して、全天皇陵の陵印を資料保存する作業をしたいと思っております。今。私の手元に

は昭和55年頃捺した物数点と、古書として入手した山陵遙拝帳に捺された物(全天皇陵・全皇后陵・一部の皇子墓の印。

ただし活字の上から捺されている物が殆ど)が実物してあります。また、他に昭和15〜17年頃捺された掛け軸(所有者

が戦死され未完成。知人からお借りした物)を撮影させていただいた物があります。貴ページの天皇陵巡りに乗せられてい

る陵印には古い物が多いですね。もしご迷惑でなければ、お持ちの陵印を撮影させていただけないでしょうか?

もちろん薄謝ではありますがお礼をさせていただきます。初めてなのに誠に失礼かと存じますが一度検討していただけない

でしょうか? もしよろしければ、私のもっている陵印の印影を貴ホームページにお使いいただいてもかまいません。(聖

徳太子墓・日本武命陵・大光明寺陵・明治皇后陵の印があります。神功皇后陵は活字の上から捺された物ならあります。)

必要ならデジカメの映像を添付ファイルとして送らせていただきます。失礼なお願いで誠に恐縮ですがお返事いただければ

嬉しいです。パソコンになれておらないため先ほど投稿ミスしました。ご迷惑をおかけいたします。

今崎さんこんばんは、はじめまして。HP御覧頂いてありがとうございます。

さて、お申し出の「天皇陵印」についてですが、実は天皇陵めぐりの中で使用している印は、殆どがComputer処理した私の

創作です。勿論原典に極めて似せて処理してありますが、その出典は多くが外部からのものです。今崎さんのように集めて

おられる方から送っていただいたものもあります。北海道から陵印の掛け軸(の写真)を送って頂いた事もあります。自分

で廻って集めたものはほんの数個です。(明治天皇陵等)

しかし、そういう印は殆どがPCに取り込んでもあまり鮮明ではなく、仰るように他の字と混ざっていたりしますので、原

典の写真をみながら画像処理をして出来る限り忠実に復元しています。従って、お申し出の撮影できる現物はありません。

古い陵印が多いのはおそらくそういう理由(北海道のものは昭和3、4年とかでしたので。)です。誠に申し訳ありません

が、そういうことでお申し出にはお答えできません。

なおこの事は、今崎さんのmail内容と上記の返答をペアにして、「天皇陵めぐり」の「はじめに」のなかで記述させていた

だきたいと思いますがかまいませんでしょうか。また、私も頂いたのですが、確か大阪の平野区(?)にお住まいの女性の

方が全陵の陵印をお持ちでした。申し訳ないことに連絡先を紛失してしまいお教えできませんが、もし出てきましたらご連

絡します。ご期待に添えなくてすみませんでした。

こんにちは。早速お返事いただきありがとうございます。井上筑前様の歴史の博学ぶりも驚嘆いたしますが、パソコン使い

のすごさにも驚くばかりです。さて、私の発言を『はじめに』の中に記述していただけるとのことで大変ありがたく思いま

す。私の発言は自由にお使いいただいてかまいません。また、先日も申しましたとおり、古い陵印の写真も希望されればお

使いいただいてかまいません。ちなみに考古学の分野で奈良県の古墳を大きさ順にランクした物を先日作成いたしました。

これは奈良県遺跡地図(第1分冊〜第4分冊まである)に掲載されている古墳の大きさデータを整理したものです。小遣いの

関係で第3と第4分冊はまだ購入しておりませんので、完全なものとはなっておりませんが、添付させていただきますのでご

笑覧ください。奈良県の御所市・五条市・吉野郡・高市郡を除く地域の古墳の大きさのデータが入っています。

(全長238メートルの室大墓古墳などは入っていません。未完成ですので近々完成させるつもりです。)

さて、天皇陵の陵印についてですが、私は一通り古い陵印を集めればそれで終わりと思っておりました。しかし、おそら

く大正年間に捺されたと思われる陵印の額を見たときに、古い陵印にも2〜3種類あるものがあることに気がつきました。私

の収集した資料の範囲で以下に記載します。

仁徳陵・・・ともに3行だが、2行目が百舌鳥耳・3行目が原中陵(より古い?) 2行目が百舌鳥・3行目が耳原中陵(新しい)

履中陵・・・下に参拝記念(と読める?)の文字が入っているもの(より古い)と入っていないもの

雄略陵・・・雄略天皇丹比高鷲原陵と丹比高鷲原陵

武列陵・・・前方後円形と四角形

敏達陵・・・敏達天皇河内磯長中尾陵と敏達天皇河内磯長中尾陵石姫皇女磯長原陵(母皇后と一緒)

崇峻陵・・・崇峻天皇倉梯岡陵と倉梯岡陵

舒明陵・・・舒明天皇押坂内陵と押坂陵爾

淳仁陵・・・淡路陵と淳仁天皇淡路陵の2種類または3種類?

平城陵・・・横書き(より古い)と縦書き

後一条陵・・・後一条院天皇菩提樹院陵(より古い)と後一条天皇菩提樹院陵

後二条陵・・・後二条院天皇北白河陵(より古い)と後二条天皇北白河陵

三条陵・・・三条院天皇北山陵(より古い)と三条天皇北山陵

二条陵・・・二条院天皇香隆寺陵(より古い)と二条天皇香隆寺陵

後朱雀・後冷泉・後三条・・・後朱雀院天皇陵後冷泉院天皇陵後三条院天皇陵円乗寺 東陵(より古い)と後朱雀天皇円乗

寺陵後冷泉天皇円教寺陵後三条天皇円宗寺陵(ここでの円は正しくは旧字体のくにがまえの中に員です。)

一条・堀川陵・・・同じ構成ながら寺の字体が少し違うように見受けられる2種類

後宇多陵・・・後宇多天皇蓮華峯寺陵と語宇多天皇蓮華峯寺陵亀山天皇皇后

後花園陵・・・後花園天皇後山国陵と光厳天皇山国陵後花園天皇後山国陵

などです。しかし惜しいことに大正年間と思われる額は小さな全体写真だけで今はもう持ち主がどなただったかわからな

い状態です。10年程度前まで成務陵の事務所に飾ってありました。所有者は元宮内庁の職員の方で近くにお住まいというこ

とだけわかっています。今までの陵印の変遷を調べ、記録として残したいと思っています。また今後ともよろしくお願いい

たします。

私の住んでいる奈良市学園前の近くに御嶽山大和大本営なる神社?にやはり神武天皇とヤタガラスの像がたっています。鹿

児島に神武天皇の父・祖父・曽祖父の神代3陵があり今も古い陵印があります。古い陵印が廃棄されずに現役で使われてい

るのはここだけです。新しい陵印でも、香淳皇后崩御により昭和陵が昭和天皇武蔵野陵から昭和天皇武蔵野陵香淳皇后武蔵

野東陵に作り変えられました。新しいほうはまだ私はおしておりませんが・・・・

こんにちは。ありがとうございます、色々と教えて頂きまして。私は元々は陵印にはさほど興味はなかったのですが、送っ

て下さる方があって、これはHPに載せざるをえまい、と思ってから全天皇陵に掲げています。しかし仰るように、一つの

陵でも色々と種類があって、一体いつ頃から陵印なるものを使用しているのか、宮内庁に聴いてもはっきりしませんし、ど

この御陵に幾つの印があるのかはっきりしません。というのも、民間でかってに造っている印があるというのですね。これ

は宮内庁の管轄外だが、今でもハンコ屋さんが造っているそうです。これは正式には陵印ではないのですが、そんなものま

でいれたら一体幾つある事やら、という気がします。そんなわけで、私のHPには一つ或いは2つの陵印を掲示しています

が、あれと違う物をお持ちでしたらお送り頂けませんか?HPに載せたいと思います。勿論今崎さんのお名前も載せたいと

思いますが、不都合であればカットします。古墳ランキングもすごいですね。これも完成したら使わせていただけないでし

ょうか?奈良にはよく行きます。平均したら月に1回は行っています。よければ一度お会いしたいですね。いかがでしょう

か?

ありがとうございます。お会いできれば嬉しいです。私などは歴史・考古学はかじりもしていないものでお会いするのは

恥ずかしいですが・・・ さて、陵印の始まりについてはおそらく大正期だと思います。

山陵崇拝会なる団体が作られ、参拝の記念にと、陵印を作ったらしいと聞きました。しかしこれは宮内省が作ったものでは

なく公印ではありません。従って古い印は全て私印という扱いになるので昭和50年頃、公印(大きさ、規格を統一してあ

る。)として宮内庁が作ったものに切り替えるときに、旧印は廃棄されました。ひょっとして宮内庁の倉庫に眠っているん

とちがうん?とも思いますがもはやどうしようもないことです。それと、古い陵印は私印ですが、宮内庁の職員の方が自分

で印刻して作られた例もあるとお聞きしています。(宮内庁職員談・昭和60年頃に聞いた)確かに、古い陵印は地区ごと

に規格がにています。その地区その地区で専門家に印刻を依頼されたか、その地区の職員が刻印したかだろうと推測できま

す。わかりやすい例として武烈・顕宗・孝霊の3陵は近く、傍丘部に今も組されていますがこの3つの陵印は前方後円形。

垂仁。安康の2陵も近く、ともに、菊の模様が刻印されているなどです。私も、古墳がおもしろくて、奈良の天皇陵に行っ

たりしていますが、陵印もここまでくれば自分の習性で、とことん資料収集したくなってしまいました。

古墳ランキングも使っていただいてかまいませんが、他の方にも同じデータを送ったことはあります。(やはり奈良県の古

墳のページを開いておられる方です。)ただ、いつ残り2冊を購入して完成させるか?8月頃には完成させたいと思ってお

りますが・・・残り2冊には、あまり遺跡・古墳はありません。このデータでおそらく8割近く網羅できているかなと思っ

ています。この奈良県遺跡地図は奈良県庁内・生活情報センターで販売されています。お会いできました折りにはお見せい

たします。参考になればと思います。あと今もはんこ屋さんが、陵印を作っておられるのは知りませんでした。自分でも遊

びで作ってみようかと思ったことはありますが・・・そのような印も一度どんなものか捺してみたい気がします。

井上筑前様にこのようなことまで丁寧に教えていただき大変感謝いたしております。(邪馬台国大研究とはどう考えても関

係ないような内容ですみません。)

このHPの今後について

一応124代の天皇陵をめぐったら完結であるが、暇に任せて新しい事項や関連記事などを加えてメンテナンスしていくつ

もりである。また、頂いたmailにあった、その他の関連する御陵(たとえば陵墓参考地など)も、機会が在れば取り上げて

行きたいと思っている。繰り返すが、このHPで取り上げた内容には政治的な意味合いは一切ない。これをもって私が右翼

であるとか左翼であるというような判断は下さないで欲しい。拙い歴史マニアが、一生懸命天皇家の歴史を見ていくことで、

日本および日本人のオリジンに迫ろうとしているのだ、とご理解頂きたい。

の許可を得て、全天皇陵

に推古天皇までの古事記原文を掲載することにした。何故推古天皇までかと言えば、古事記がそこまでしか記述していない

からである。私も、「古事記日本書紀の研究」で古事記原本はHPに掲載しているが、古代史獺祭氏のHPは要領よくまと

められているので、そちらを使わせて頂くことにした。だが同HPでは古事記原本の字を忠実に再現してあるが、ここでは

簡略化してある。従って、原本の表記を確かめたい方は是非そちらを参照して頂きたい

転載を快くご了承いただいた「古代史獺祭」様に、厚く御礼申し上げます。(2004.10.1)

獺祭さん、下のようなお酒を見つけました。旨いかどうかは知りません。(2011.6.12)

の許可を得て、全天皇陵

に推古天皇までの古事記原文を掲載することにした。何故推古天皇までかと言えば、古事記がそこまでしか記述していない

からである。私も、「古事記日本書紀の研究」で古事記原本はHPに掲載しているが、古代史獺祭氏のHPは要領よくまと

められているので、そちらを使わせて頂くことにした。だが同HPでは古事記原本の字を忠実に再現してあるが、ここでは

簡略化してある。従って、原本の表記を確かめたい方は是非そちらを参照して頂きたい

転載を快くご了承いただいた「古代史獺祭」様に、厚く御礼申し上げます。(2004.10.1)

獺祭さん、下のようなお酒を見つけました。旨いかどうかは知りません。(2011.6.12)