Music: Night

Music: Night

2002.1.3 京都市西京区南春日町 大原野西嶺上陵

【第53代 淳和(じゅんな)天皇】 別名: 大伴(おおとも)、西院帝、 日本根子天高譲弥遠尊(やまとねこあめたかゆずるいやとお) 生没年:延暦5年(786) 〜 承和7年(840)(55歳) 在位: 弘仁14年(823)〜 天長10年(833) 父: 桓武天皇 第三子 母: 藤原旅(たび)子(藤原百川の娘) 皇后: 正子(まさこ)内親王、高志内親王 皇妃: 緒継女王、永原氏、橘氏子、大中臣安子、大野鷹子、橘船子、丹波池子、清原春子 皇子女:恒世親王、恒貞親王、基貞親王、恒統親王、良貞親王、氏子内親王、有子内親王、 貞子内親王、寛子内親王、崇子内親王、同子内親王、明子内親王、忠子 宮居: 平安京(へいあんきょう:京都府京都市) 陵: 大原野西嶺上陵(おおはらのにしのみねえのみささぎ:京都府京都市右京区大原野南春日町)

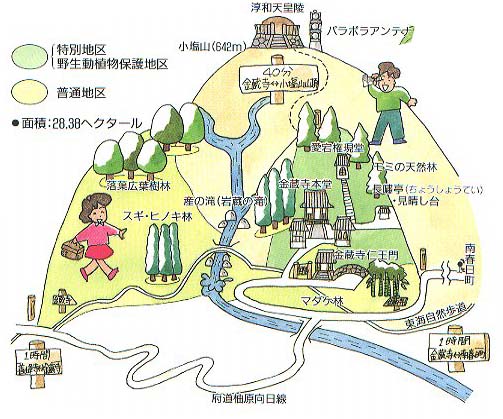

洛西ニュータウンから側西を眺めると、小塩山が真上にそびえている。高さが642mの山だが、斜面は急で、山上への道も恐ろ しく蛇行している。頂上近くの開けたところにテレビ塔や携帯のアンテナが立っている。御陵の廻りは雑木林におおわれた、ひっそ りとした場所である。山頂に天皇陵があるのはめずらしいが、こんなにアンテナに囲まれているのも普通ない

正月の3日、帰省している娘が「暇やし、どっか行こう。」というので、「よっしゃ、ほな天皇陵見に行こうで。」と誘うと、意外 な事に「行く」というので、WIFEも連れだって俄にハイキングとなった。まさかあんなに歩くとは思っていなかったので多少驚いた が、山中へ入るとかすかに雪も積もっていて、酔い覚ましにはいい運動だった。

桓武天皇の第三皇子で、平城、嵯峨天皇の異母弟。名は大伴、母は藤原百川の娘旅子である。兵部卿、中務卿を経て、大同5年 (810)の「薬子(くすこ)の乱」後、兄の嵯峨天皇によって皇太子に立てられ、弘仁14年(823)譲位を受けて即位した。 嵯峨上皇が健在で睨みを利かしていたため、治世中は血なまぐさい事件もなく安定した御代だったと言われている。 後院(上皇の御所)とした淳和院を、西院とも称したので西院帝とも言う。上総・常陸・上野を親王任国に定める一方、「経国集」 「新撰格式」「秘府略」「令義解」を撰上させた。 皇后の正子内親王にとってこの帝は叔父にあたる(父嵯峨帝の弟)が、贈皇后の高志(こし)内親王と帝は、父(桓武天皇)を同 じくする異母兄妹であり、平城天皇、嵯峨天皇の実の妹である。 皇太子には嵯峨上皇の第二皇子、正良親王(仁明天皇)を立て、天長10年(833)、在位10年で正良親王に譲位した。在位中、 「日本後紀」の編纂、「令義解」の作成などを行う。承和7年(840:平安時代)に55歳で死去し、5月13日に「山城国乙訓郡 物集女村」で淳和天皇の火葬が行われたと『日本紀略』にある。

京都・洛西に位置する大原野(おおはらの)は、京都市街地から西へ離れた地にあり、洛西ニュータウンの更に西側にあり、標高6 42mの小塩山(おじおやま)がその背後に聳えている。淳和天皇陵はこの山頂にある。山裾にはのどかな田畑が広がり、京都山城 地方では古くから開けたところでもある。美しい竹林が風に揺れ、紅葉の季節には錦綾なす山々のそこかしこに古刹・名刹が散在す る美しい山里で、桓武天皇の784年長岡京遷都の際にも しばしばこの地に足を運んで狩りを楽しんだといわれる。 この前までは、車で陵の近くまで行けたらしく、途中の山道から京都盆地が一望でき、京都市街を眺める絶景の地として雑誌等に紹 介されている(特に夜景)が、府道141号線が2000年10月中旬に落石したため、現在は通行止めになっている。迂回路もな く、現在復旧の計画もないため、車で現地に行くことはできない。しかし、我々が歩いて登ったとき、ガードをくぐって御陵近くま で来ていた車が2台あった。どうみても、道路関係者や宮内庁関係者には見えない連中だったのだが、ガードにはちゃんと鍵がかか っていて、彼らは鍵を持っていたとしか思えないが、警察関係にも見えなかった。不思議である。 車道に沿って歩き出して5分ほどの所に、「小塩山まで5km」の標識があってがっかりした。「えぇー、まだ5キロもあるん?」と 娘はげんなりした様子だ。山道を登っていくと、中腹に林道と出会うところがある。ほっと一息つくと、眼下に洛西ニュータウンか ら京都市が一望できる。京都タワーも見えている。

京都市右京四条二坊十一町から十四町までの四町は、淳和天皇の離宮である淳和院(西院)だった。淳和院は淳和天皇が皇太弟時代 から使っていた宮で、最初は南池院と呼ばれていた。天皇は天長10年(833)に譲位した後この南池院を淳和院と改称し、後院(上 皇の御所)と定めた。承和7年(840)に上皇は淳和院において崩御し、その後は太皇太后正子内親王が御所とした。1993年、十三町 の西南部で行われた発掘調査で、淳和院の一部と見られる掘立柱建物群(9世紀)が検出され、また淳和天皇の離宮「雲林院」跡も、 2000年発掘され話題を呼んだ(以下)。 離宮「雲林院」遺構が出土 平安期の淳和天皇 「釣台」跡も見つかる −Yomiuri shinbun 2000/09/15− 桓武天皇の第三皇子で勅撰(せん)漢詩文集「経国集」などを編さんさせた淳和天皇(786−840)の離宮「雲林院(紫」とみられる 遺構が、京都市北区紫野雲林院町の同院推定地で見つかり、十四日、京都文化博物館が発表した。池の跡や、池に一部せり出した 「釣台」の跡とみられる柱跡も出土。当時の史書「類聚国史」に淳和天皇が釣台で漢詩を読んだり、遊魚を観覧したりした優雅な宴 を開いた記述があり、これを裏付ける発見となった。 マンション建設にともない、五月から、平安宮の大内裏の真北の方角の推定地千五百平方メートルを発掘。調査地北側の約八百平方 メートルから直径約三十メートル、深さ約五十センチの池跡や、直径約一・三メートル、深さ約七十センチ―一メートルの柱跡八か 所が見つかった。 柱跡は外側(柱間東西八・四メートル、南北六・五メートル)と内側(同四・二メートル、南北三・二メートル)の二重四角になっ ており、外側の南東角の柱跡は池の中に掘られるかたちで、池の上に張り出した釣台跡らしい。周辺から瓦(かわら)も出ており、 釣台には屋根があったとみられる。 菅原道真(八四五―九〇三)が編さんした史書「類聚国史」には、淳和天皇がしばしば紫野院(雲林院の前身)を訪ねたことが記さ れ、「八三〇年四月十二日には鴨川でみそぎをした後、紫野院の釣台に行き、遊魚を観覧され、八三二年四月十一日には釣台で陪従 の文人に漢詩を読ませる宴を開いた」(大意)などと書かれている。-------------------------------------------------------------------------------- (C) 2000 The Yomiuri Shimbun Osaka

淳和天皇は、承和7年(840)に淳和院(京都市右京区西院、現春日大社内)において崩じ、山城国乙訓郡物集女村において火葬され、 遺詔にしたがって骨は砕かれ「大原野西嶺上」(現在の小塩山)にばらまかれた。遺詔とは言え、この薄葬のやりかたは尋常ではな い。骨を砕き、その上、山中にばらまく。なんという。仮にも天皇である。 大化2年(646)に出された詔(大化の薄葬令)は、確かに天皇ばかりではなく諸豪族に対しても、葬式にかける費用と膨大な労力を 削減しようと言うものであったが、墓を作るなとは言っていない。質素にしろと言っているだけである。 天皇で最初に荼毘に付された持統天皇(在位690〜697年)も薄葬思想をひろげているが、持統天皇は、自分の葬儀に対して、「政務 はいつもどおり行って、喪葬のことはつとめて倹約し、簡素でいい。」と言い残している。持統天皇は民の窮状を憂い、薄葬令を具 体化したと言われているが、骨を砕いてばらまけとまではさすがに言っていない。 淳和天皇は死に臨んで、こまごまと葬送や追福の倹約を指示し、「骨を砕き粉と為し之を山中に散らせ」という遺言をのこして去る のである。近臣は遺言通りに、火葬後、直ちに遺骨を粉砕し、西嶺上山中に散骨した。この衝撃的な葬送のやりかたを見て、その後、 嵯峨、仁明、文徳、清和と薄葬が定着していくことになる。また、一説によれば帝は、自分が死後鬼と化さぬよう、骨を砕き粉々に して山中に撒くよう遺言したとも言う。 現在、宮内庁が治定する「大原野西嶺上御陵」は、標高642mの小塩山の山頂にある。長径52m、短径39mの楕円形の墳丘で 、これは幕末から明治にかけて修造された姿である。もとは、丸く小石を積み重ねられた塚がいくつか並んでいただけで、「経塚原」 「経塚」「清塚」かと呼ばれていたようだ。単なる経塚であったと考えるのが妥当のようであるが、この辺り一帯の、小塩山周辺に 散骨されたのは事実なのだろう。

大原野の西山山麓、向日市物集女町に「淳和天皇火葬塚」と伝えられる空堀をめぐらせた方墳がある。勿論、ここが本当に淳和天皇を 火葬した場所であるかどうかは断定できないが、近くには、淳和天皇の柩車を納めたところであるという伝承が残る「車塚」という古 墳もある。しかしこれは古墳時代後期の前方後円墳と見られているので、してみると大原野の西山に散骨されたという話から、その麓 が淳和天皇ゆかりの地とされたものではないだろうか。 宮内庁が今の「大原野西嶺上陵」を比定するまでは、上の2つが淳和天皇陵の有力候補地だった。

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵巡り/ 淳和天皇

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵巡り/ 淳和天皇