SOUND: Mr.lonely

SOUND: Mr.lonely

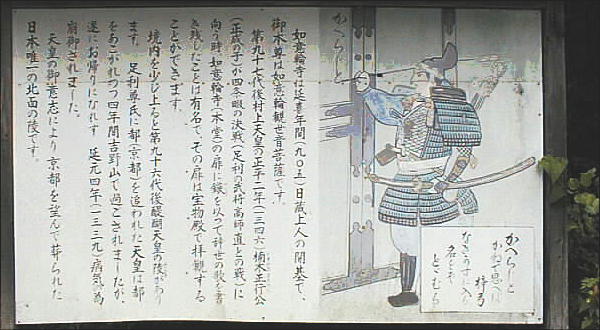

吉野水分神社の脇から山道を降りて如意輪寺へ下る。雨の中、クリを拾い、すすきを刈って、気持ちのいい山道を歩く。 上千本という桜の林を過ぎていく。勿論今は桜はない。咲き誇っている時は見事だろうなと思う桜の園である。 下右は、如意輪寺裏門の前に立つ河原さん。

【第96代 後醍醐(ごだいご)天皇】 別名: 尊治(たかはる) 生没年:正応元年(1288) ~ 暦応2・延元4(1339)年(52才) 在位: 文保2(1318)~暦応2・延元4(1339) 時代: 鎌倉時代終末(南北朝時代) 父: 後宇多天皇 母: 藤原忠子(談天門院) 皇后: 西園寺禧子、珣子内親王 皇妃: 阿野廉子、藤原英子、藤原親子、菅原氏、藤原為子、藤原実子、藤原守子、他 宮居: 吉野行宮(よしのあんぐう:奈良県吉野郡吉野町) 御陵: 塔尾陵(とうのおのみささぎ:奈良県吉野郡吉野町大字吉野山字塔ノ尾「如意輪寺」内)

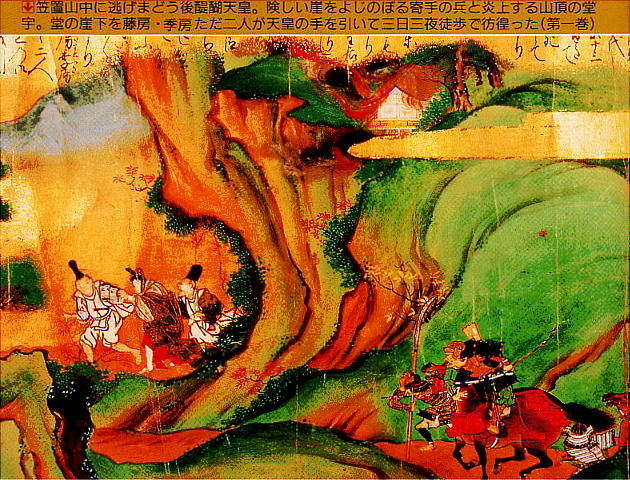

後宇多天皇の第2皇子 。波瀾万丈の生涯と言える。尊治王の非凡さを見抜き、幼少の頃からその天皇即位を願っていたのは、祖父である 亀山法王であったが、持明院・大覚寺両統の皇位争いは熾烈 で、尊治王が即位を果たすのは31才の時である。文保2年践祚(せんそ)し、 元亨元年(1321)、後宇多法皇の院政を廃して「天皇親政」を実現する。 後醍醐帝が最初に画策したのは、天皇家を牛耳る鎌倉幕府の倒幕である。律令政治を復活させ、天皇親政を実現する為の倒幕思想はそ の後も一貫していた。最初の幕府討伐計画は、計画が事前に漏れて挫折する(正中の変)。元徳3・元弘元年(1331)、再度の倒幕計画も鎌倉 に察知され笠置に逃れ籠城したが、結局捕えられて翌年隠岐に流される(元弘の乱)。 護良親王・楠木正成(くすのきまさしげ)らの再挙が引金となり諸国の反幕運動が急速に展開した機に乗じて正慶2(元弘3年)隠岐を脱出し、 伯耆船上山において討幕の宣旨を発した。宣旨を受けて足利尊氏は鎌倉から離反し、新田義貞が鎌倉を攻略して、北条高時は自害する。 正慶2(1333)年、ここに、源頼朝以来140年にわたった鎌倉幕府は滅亡した。

幕府倒壊後、京都に帰り公家一統の政治を開始、翌年建武と改元。記録所(一般政務担当所)を復活させ、雑訴決断所(裁判所)、武者所(警 護・警察)、恩賞方、武者所、雑訴決断所などの中央諸機構を整備すると共に、地方に国司と守護を併置して治安維持にあたらせた。 しかし、後醍醐帝の思想はあくまでも、天皇や貴族中心の律令政治を目指しており、その政治の「朝令暮改」ぶりは人民や武士達の不満を つのらせ、また、武士の支援によって鎌倉幕府を倒したのにもかかわらず、武士達への恩賞も少なく不公平で、さらには、武士の影響力を 排除しあくまでも貴族の力で政治を行おうとしたため、「建武の中興(新政)」は2年たらずで破綻を迎えることになる。

建武の中興(新政)に不満を持つ武士達は足利尊氏を焚きつけ、建武2年(1335)足利尊氏は後醍醐天皇に反旗を翻す。持明院統の光厳天 皇の院宣(いんぜん)を手に入れた尊氏は、反後醍醐帝の武士達を従え、光厳天皇をたてて京に入った。理想主義と絶対君主制に裏打ちさ れた武家冷遇の親政は、あまりに現実とは遊離しており、尊氏の離反は時間の問題に過ぎなかったのである。 翌年北朝の光明天皇が即位すると、尊氏の強請で持明院統の光明天皇と和し、神器を渡したが、間もなく吉野(奈良県)に走り南朝を建てた。 情況から和睦を選んだ後醍醐帝だったが、その実体は尊氏幕府の容認であり、完全な敗北であった。ほどなくして室町幕府が誕生。帝は吉 野において、全朝敵を滅ぼすという悲願を達成する事も、京都回復の企ても成らず、後村上天皇に譲位した翌日崩御して、波瀾の生涯を閉 じた。暦応2・延元四(1339)年。

この時後醍醐天皇が光明天皇に渡した三種の神器は、実は偽物で、本物は後醍醐帝が吉野に携えていったという。南朝方の皇統正当性 の主張はこの点にもあるのである。その後、南朝(宮家)と北朝(武家方)との対立の時代を迎える。97代後村上天皇、98代長慶天皇、 99代後亀山天皇と、南朝方の天皇達は、各地を転戦しながら北朝と約50年にわたって戦い続けるのである。 吉野にあった南朝の神器は、賀名生(がのう)、金剛寺を経て、半世紀後の元中9年(1392)、南北朝の合体により、京都に戻された。

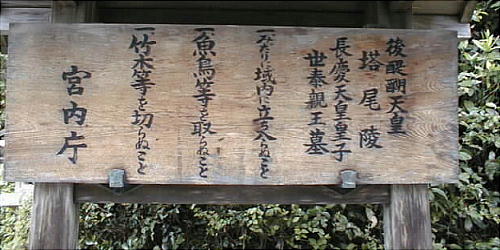

あたりは雨に打たれる常磐木(ときわぎ)の美林におおわれいる。凛とした雰囲気だ。山陵は円墳で、天皇の無念を象徴するように御陵北方 の京都に向かっている。(通常の天皇陵は、みな南方を向いている。) 後醍醐天皇の孫に当たる長慶天皇。その皇子の「世泰親王」が一緒に葬られている。後醍醐陵へ登っていく右手にある。

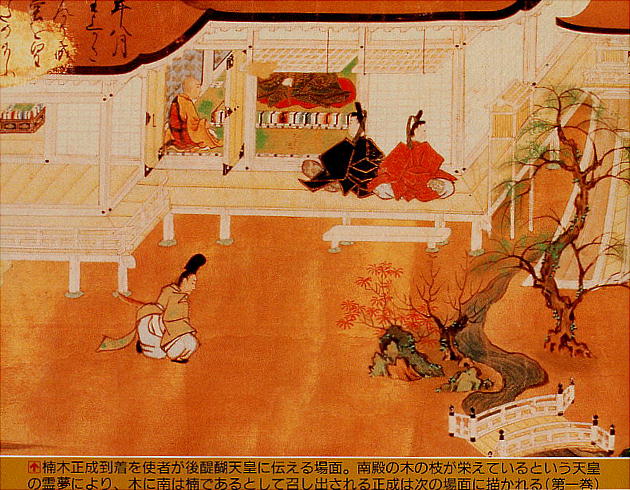

太平記絵巻より

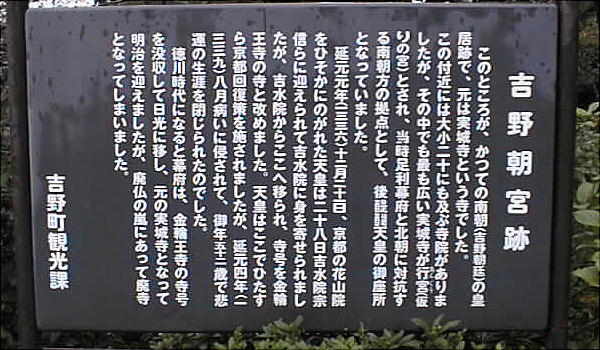

南朝宮跡

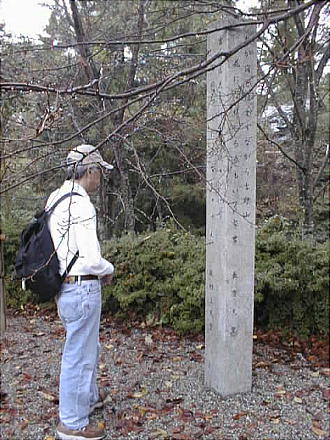

【金輪王寺・吉野朝宮跡】 延元元年(1336)吉水院に難を避けた後醍醐天皇は、金峯山寺・蔵王堂の西にあった実城寺を皇居とし、寺号を金輪王寺と改めた。 今は南朝妙法殿が建っている所で、ここが南朝57年、4代の天皇が政権回復を目論んだ南朝の皇宮跡である。 4代の天皇達が吉野で詠んだ歌が石碑の四面に刻まれている。後醍醐天皇はここでその悲運の生涯を閉じ、如意輪寺に葬られた。 南朝の哀史を偲ぶ場所である。

隠岐国分寺の本堂が全焼 島根・隠岐の島町 2007年02月25日18時11分 asahi.com 25日午後3時25分ごろ、島根県隠岐の島町池田の隠岐国分寺本堂付近から出火、木造平屋建て本堂約410平方 メートルが全焼し、約1時間15分後に鎮火した。けが人はなかった。出火当時、隣の庫裏にいた住職が火事に気付き、 119番通報した。この火事で、国の重要無形民俗文化財で宮廷舞楽の流れをくむ古典芸能「蓮華会舞(れんげえまい)」 に使われる面9面が焼失したとみられ、隠岐の島署で出火原因を調べている。 隠岐国分寺は1331年の元弘の乱で鎌倉幕府の倒幕に失敗し、翌年隠岐に流された後醍醐天皇の行在所跡(あんざい しょあと)とされている。本堂は明治時代の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で焼かれ、現在の本堂は1950(昭和25) 年に再建された。境内は国指定文化財。

激しく燃える隠岐国分寺本堂=25日午後3時45分ごろ、島根県隠岐の島町池田で、佐々木和法さん撮影

邪馬台国大研究ホームページ / 天皇陵めぐり / 後醍醐天皇

邪馬台国大研究ホームページ / 天皇陵めぐり / 後醍醐天皇