SOUND:Watching the Wheals

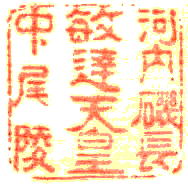

SOUND:Watching the Wheals河内磯長中尾陵 2000.7.20

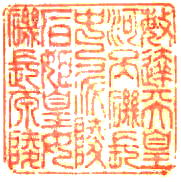

【第30代 敏達(びたつ)天皇】 異名: 訳語田渟中倉太珠敷尊(おさだのぬなくらふとたましきのみこと:日本書紀)、 沼名倉太玉敷命(ぬなくらふとたましきのみこと:古事記) 誕生: 宜化3年(538) 在位: 欽明天皇32年(敏達元年:572)〜 敏達天皇14年(585) 崩御: 敏達天皇14年(585)48歳 父: 欽明天皇 第2皇子 母: 石姫皇女(いしひめ:宣化天皇の娘) 皇后: 広姫(比呂比売命:ひろひめ)、豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめ:推古天皇) 皇妃: 春日老女君、伊勢兎名子 皇子女: 押坂彦人大兄皇子、逆登皇女、莵道磯津貝皇女(斎宮;在任578)・・・・以上母は広姫、 菟道貝蛸皇女(聖徳太子妃)、竹田皇子、小墾田皇女(押坂彦人大兄皇子妃)、尾張皇子、 盧鳥・茲鳥皇女、田眼皇女(舒明天皇妃)、桜井弓張皇女 ・・・・以上母は豊御食炊屋姫尊 宮居: 百済大井宮(くだらのおおいのみや:奈良県北葛城郡広陵町百済/大阪府河内長野市太井?) 訳語田幸玉宮(おさだのさきたまのみや:奈良県桜井市戒重) 御陵: 河内磯長中尾陵(かうちのしながのなかのおのみささぎ:大阪府南河内郡太子町)

欽明(きんめい)天皇の子で、欽明天皇32年(572)に35才で即位した。敏達天皇4年(575)に豪族・息長真手王(おきながの まておう)の娘、広姫を皇后としたが、広姫は4月に皇后に立てられたあと11月に逝去したため、翌年、炊屋姫皇女が皇后となっ た。炊屋姫は、欽明天皇と蘇我堅塩媛の娘で、敏達天皇の異母妹にあたるが、当時の皇族では異母兄妹の結婚はふつうである。 天皇は初め、百済大井(奈良県北葛城郡広陵町百済、または大阪府河内長野市か?)に宮を設けたが、四年後に新たに訳語田(おさ だ)に宮を営んだ。幸王宮(さきたまのみや)という。『古事記』には他田(おさだ)宮とある。 この帝の時代、天皇のもとに新羅から弥勒像が送られてきたので、帝はこれを迎える大法会を開く。直後天然痘が流行し、これを機 に廃仏派の物部氏らは、仏法崇拝の推進者蘇我氏の祀る仏像をことごとく焼き払った。疫病はますますひろがり、ついに敏達天皇と 物部守屋も感染した。そして人々の間では逆に、仏像を焼いた報いにちがいと言う流布が広まった。そこで馬子は再度仏法信奉を天 皇に嘆願し、天皇もこれを許可したのである。だが天皇の病いは回復せず、8月15日、48才で崩御した。 高麗の使いが持ってきた烏羽の文字を誰も読めず、王辰璽が湯気にさらして文字を紙に写して読んだという「烏羽の表」という逸話 は有名で、この天皇紀にある。

推古天皇陵から西へ20分ほど歩いた丘陵の上にこの御陵はある。蘇我氏・物部氏の対立はこの天皇の御代を以て頂点に達し、終局を 迎える。次代の用明天皇の御代に、物部氏の凋落は決定的となり、仏教をあらゆる規範の根本とする蘇我氏全盛の時代が来る。この 帝の御代を以て古墳時代が終了し、用明天皇から飛鳥時代とする意見が強い。

全長120mの前方後円墳。「日本書紀」の崇峻紀4年(591)の条に、譯語田(おさだ:敏達)天皇を磯長の陵に葬るとある。この磯 長にある四天皇陵と太子廟を含め、その配置が五輪の花弁を開いた梅の花のような形になることから、古くから梅鉢御陵と総称され ている。どの陵からも二上山を望む事ができる(上右)。 太子町につくられた最初の天皇陵で、また太子町で唯一の前方後円墳(全長113m、2段造り)。憤丘には埴輪が並べられ、周濠 は空濠である。敏達天皇のみならず、母親の石姫皇后も埋葬されていると言われている。

全長120mの前方後円墳。「日本書紀」の崇峻紀4年(591)の条に、譯語田(おさだ:敏達)天皇を磯長の陵に葬るとある。この磯 長にある四天皇陵と太子廟を含め、その配置が五輪の花弁を開いた梅の花のような形になることから、古くから梅鉢御陵と総称され ている。どの陵からも二上山を望む事ができる(上右)。 太子町につくられた最初の天皇陵で、また太子町で唯一の前方後円墳(全長113m、2段造り)。憤丘には埴輪が並べられ、周濠 は空濠である。敏達天皇のみならず、母親の石姫皇后も埋葬されていると言われている。

【沼名倉太玉敷命】敏達天皇(古事記) 御子、沼名倉太玉敷命、坐他田宮、治天下壹拾肆歳也。 此天皇、娶庶妹豐御食炊屋比賣命、生御子、靜貝王、亦名貝鮹王。 次竹田王、亦名小貝王。 次小治田王。 次葛城王。 次宇毛理王。 次小張王。 次多米王。 次櫻井玄王【八柱】 又娶伊勢大鹿首之女、小熊子郎女、生御子、布斗比賣命。次寶王、亦名糠代比賣王【二柱】 又娶息長眞手王之女、比呂比賣命、生御子、忍坂日子人太子、亦名麻呂古王。次坂騰王。次宇遲王。【三柱】 又娶春日中若子之女、老女子郎女 生御子、難波王。次桑田王。次春日王。次大俣王。【四柱】 此天皇之御子等、并十七王之中、日子人太子 娶庶妹田村王、亦名糠代比賣命、 生御子、坐岡本宮治天下之天皇。次中津王。次多良王。【三柱】 又娶漢王之妹、大俣王、生御子、智奴王。次妹桑田王。【二柱】 又娶庶妹玄王、生御子、山代王。次笠縫王。【二柱】并七王。 【甲辰年四月六日崩。】御陵在川内科長也。 【沼名倉太玉敷命(ぬなくらおおたましきのみこと)】敏達天皇 御子、沼名倉太玉敷の命、他田(おさだ)の宮に坐しまして天の下治しめすこと壹拾肆歳(とおあまりよとせ)。 此の天皇、庶妹(ままいも)豐御食炊屋比賣(とよみけかしきやひめ)の命を娶りて生みし御子は、 靜貝(しずかい)の王、またの名は貝鮹(かいたこ)の王。 次に竹田の王、またの名は小貝(おかい)の王。 次に小治田(おはりた)の王。 次に葛城の王。 次に宇毛理(うもり)の王。 次に小張(おはり)の王。 次に多米(ため)の王。 次に櫻井の玄(ゆみはり)の王【八柱】。 また伊勢の大鹿(おおか)の首(おびと)の女、小熊子(おぐまこ)の郎女を娶りて生みし御子は、布斗比賣(ふとひめ)の命。 次に寶(たから)の王、またの名は糠代比賣(ぬかしろひめ)の王【二柱】。 また息長(おきなが)の眞手(まて)の王の女(むすめ)、比呂比賣(ひろひめ)の命を娶りて生みし御子は、忍坂(おしさか) の日子人(ひこひと)の太子、またの名は麻呂古(まろこ)の王。 次に坂騰(さかのぼり)の王。 次に宇遲(うぢ)の王【三柱】。 また春日の中若子(なかわくご)の女(むすめ)、老女子(おうなこ)の郎女を娶りて生みし御子は、難波の王。 次に桑田の王。次に春日の王。次に大股(おおまた)の王【四柱】。 此の天皇の御子等は并せて十七(とおあまりななはしら)の王の中に、日子人(ひこひと)の太子、庶妹(ままいも)田村の王、 またの名は糠代比賣(ぬかしろひめ)の命を娶りて生みし御子は、岡本の宮に坐しまして天の下治しめしき天皇。次に中津の王。 次に多良(たら)の王【三柱】。 また漢(あや)の王の妹、大股の王を娶りて生みし御子は、智奴(ちぬ)の王。次に妹(いも)桑田の王【二柱】。 また庶妹(ままいも)玄(ゆみはり)の王を娶りて生みし御子は、山代の王。 次に笠縫(かさぬい)の王【二柱】。 并せて七はしらの王【甲辰(きのえたつ)の年四月(うづき)六日に崩(かむざ)りき】。 御陵(みささぎ)は川内の科長(しなが)に在り。

邪馬台国大研究ホームページ / 古代天皇陵 /chikuzen@inoues.net