Music: Across the Univers

Music: Across the Univers

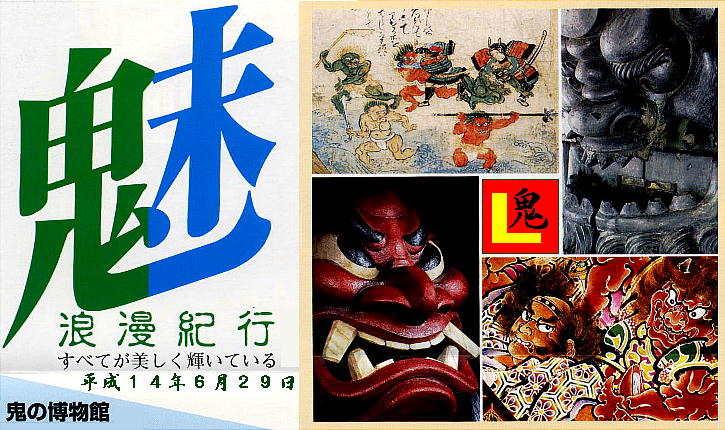

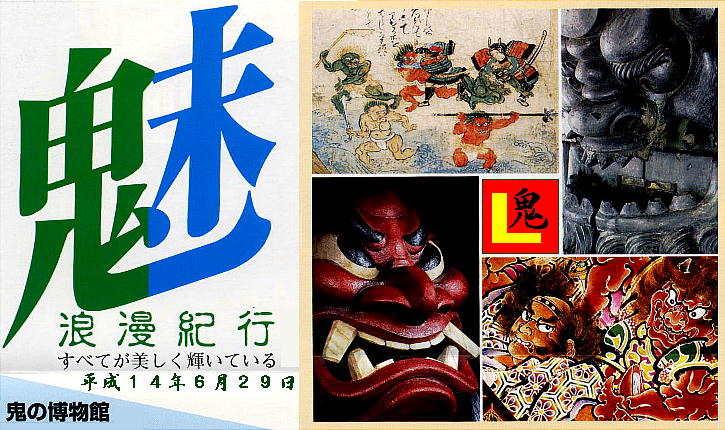

鬼の博物館

2002.6.29 京都府大江町

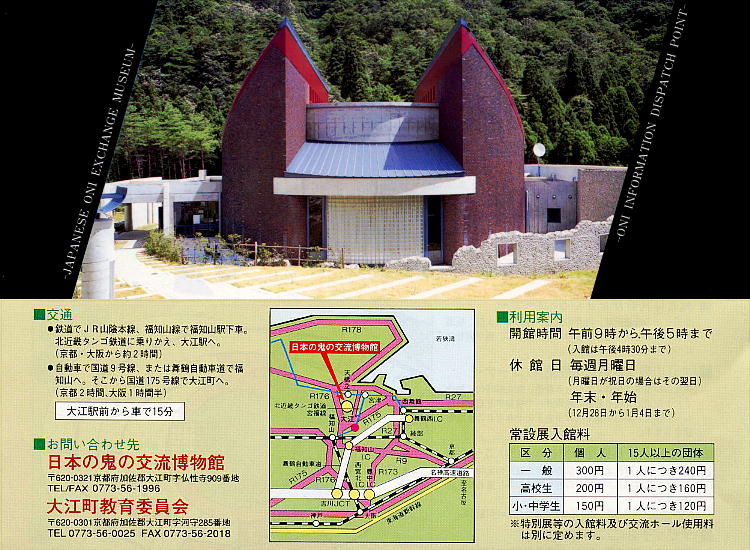

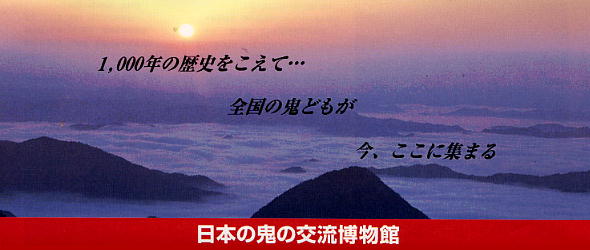

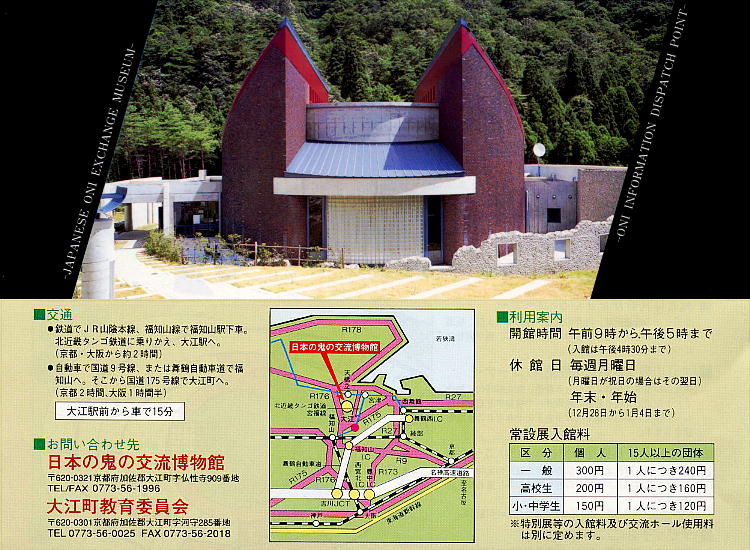

大江町には、「大江山の鬼」をテーマにした「日本の鬼の交流博物館」があり、近くの大江駅前には日本最大の大鬼瓦(お

にがわら)を並べた鬼瓦公園もある。丹後路といえば「夏の海水浴、冬はカニ」のイメージだが、ここ大江町は、「鬼伝説」

を町のイメージに、ユニークなまちづくりを展開している。毎年10月には「酒呑童子祭」も行われている。

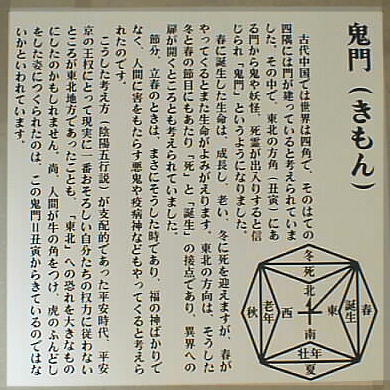

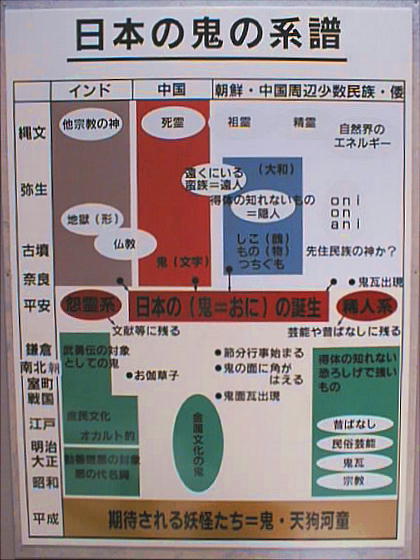

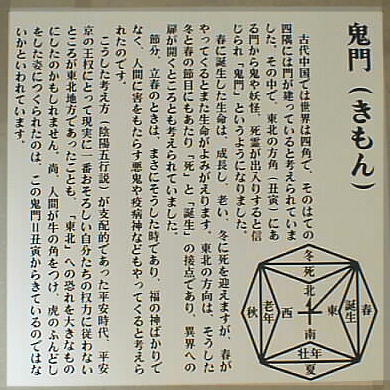

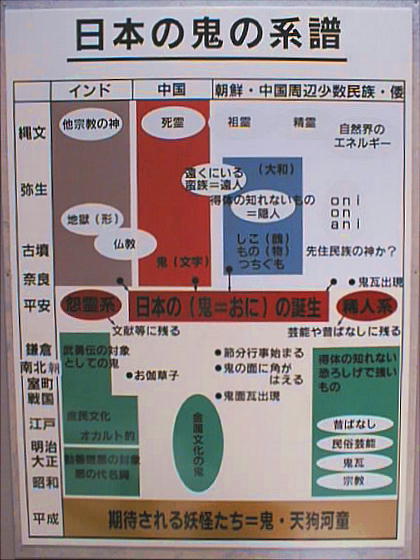

古代人達のイメージした「鬼」の原型は一体何だったのだろう? 顔が赤や青で、牙と角があり、身の丈天を突くという現

代人にも馴染み深い「鬼」のイメージは、既に平安時代の人たちには定着していたようであり、この時代の人々は鬼が実在

していると信じていたようである。

◆鬼に託された正体◆

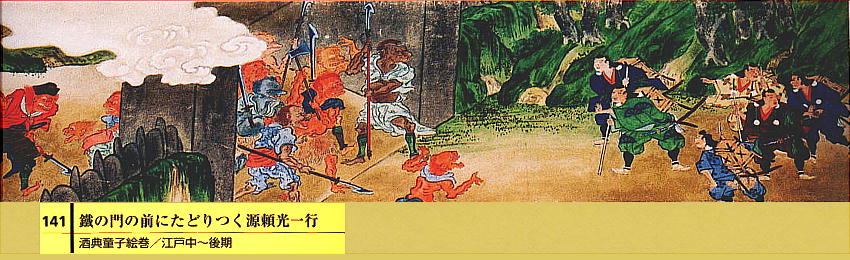

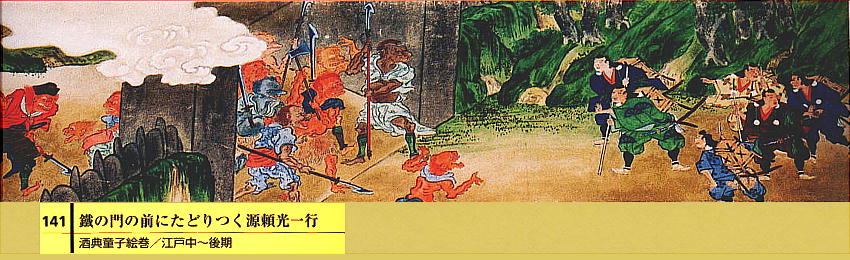

頼光一行は山伏の扮装をし、道中、翁に化けた住吉・八幡・熊野の神々から、鬼だけに毒薬となる酒を授かり、彼らの導き

を受ける。それは武勇だけでは退治できない「鬼の特性」を表しているのだろうか。

一行が川を遡って辿り着くのが「鐵の築地、鐵の門」を備えた鐵の御所=酒呑童子の屋敷。主である大男に、血の酒と人肉

で歓待されるが、これに怖じけず振る舞い、例の酒を使って退治に成功する。

大江山連峰の麓、大字仏性寺には、かって「鬼の住居跡」があったといい、近代には付近一帯は鉱山地帯であった。「鐵の

御所」が伝承されても不思議ではない。

大江山の在処とともに、「酒呑童子の正体」も鬼研究の中心テーマとなっている。越後や伊吹山に残る出生説話、中国の物

語との類似性を語る説、その名は「さけのみ」ではなく、捨て童子」であったとする説。さらに実像は、山の神、疫病神、

修行者、異国の漂流者であるという説。実在ではない酒呑童子を、人あるいは一つの範疇の投影であると考える必要はない

が、大江という場所がら魅力的なのは「鉱山師」あるいは「製鉄民」説である。鬼嶽稲荷神社近くの「魔谷」ではかって鉄

滓を良く拾えたと言い(時代は不明)、製鉄遺跡を思わせる。地名からも探ってみよう。宮津市境に「普甲峠」がある。

かって「布甲神社」があり、祭神は「天吹男命」(あめふくおのみこと)であった。「吹男」とは古い製鉄法の、たたらに

空気を「吹く男」、つまり製鉄の神とも想像される。

「大阪府立弥生文化博物館」発行の「平成14年春特別展 −青いガラスの燦き−」(2002年4月13日発行)から転載。

「鬼」とは一体何であろうか? 天国と地獄の概念としての鬼なら、我々は子供の頃からイヤと言う程見聞きしている。

「いつまでも泣いてると鬼が来るよ」「悪いことすると地獄へ堕ちて、閻魔様に舌を抜かれ、赤鬼青鬼に体をバラバラにさ

れるよ。」というような脅し文句を聞いて震え上がった経験は誰にでもある。長じては、学校や会社にも「鬼」がいるのを

知ったし、何よりも自分自身の中に立派な「鬼」がいるのも自覚している。しかし、歴史的に「鬼」を考えた場合、古代の

人が一体どうして「鬼」というような概念を産みだしたのかは非常に興味をそそられる。

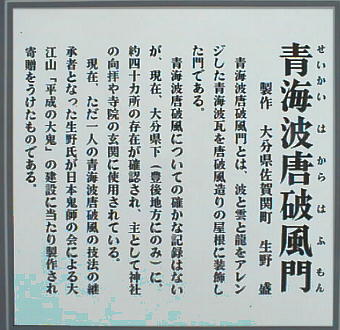

\その後も、鬼は姿や形を変えつつ、さまざまの時代を生きてきた。鬼瓦の鬼は家を守ってくれる守護神である。

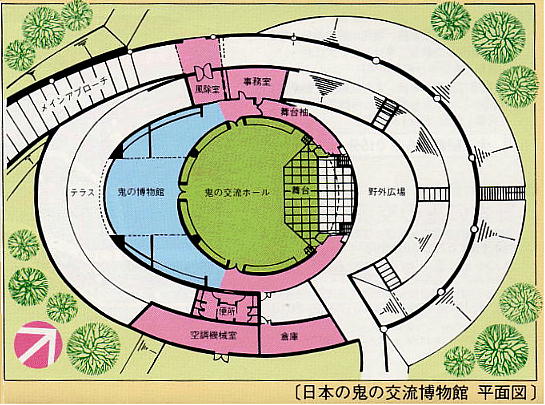

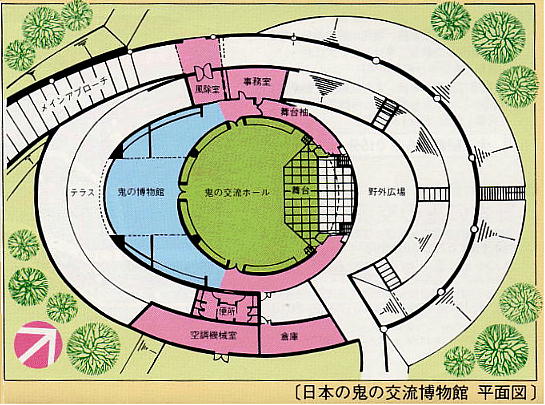

この「鬼の交流博物館」は、鬼の研究を主体にした本格的な博物館としては我が国でも唯一であり、ここの音頭とりで「世

界鬼学会」も設立されたほどである。学会設立記念の「21世紀の鬼を考える」というシンポジウムもここで開催された。

邪馬台国大研究・ホームページ / 丹後半島の歴史 / 鬼の交流博物館

邪馬台国大研究・ホームページ / 丹後半島の歴史 / 鬼の交流博物館

Music: Across the Univers

Music: Across the Univers

邪馬台国大研究・ホームページ / 丹後半島の歴史 / 鬼の交流博物館