Music: Arilan

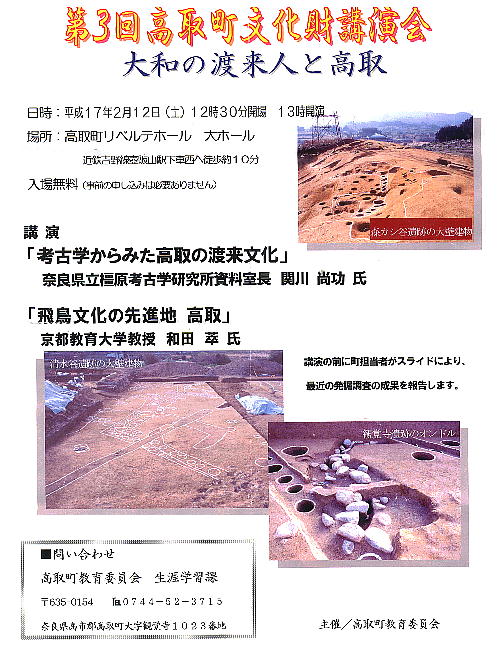

Music: Arilan第3回高取町文化財講演会

奈良県高市郡高取町

2005.2.12(土)

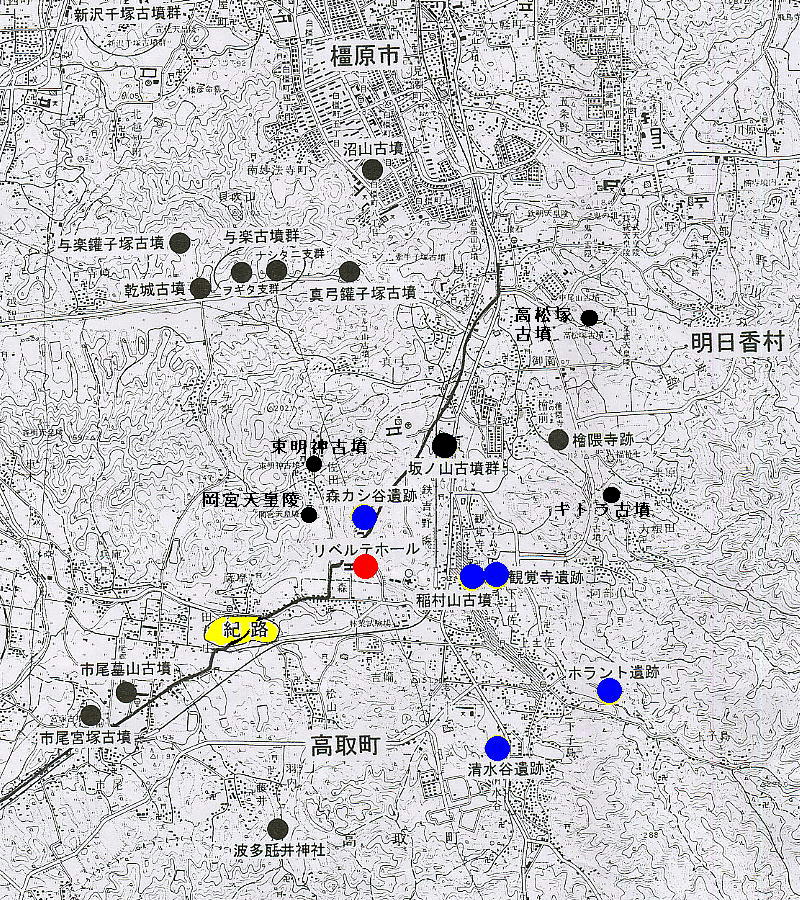

奈良県高市郡高取町は、有名な明日香村の隣にある。あまりにも有名な飛鳥の里に隠れてあまり目立たないが、 この地も古代には結構重要な地域だった。古墳時代から飛鳥時代にかけての遺跡が多く残り、飛鳥同様、古代 史のふるさとと言っていい。高取の属する高市郡は、かつては今来郡(イマキノコホリ)と呼ばれ、大和地方 の中でも特に渡来人たちが多く住み着いた所でもある。彼らが大陸からもたらした新しい文化は、大和朝廷に 多大の技術革新をもたらした事だろう。 現在は、近鉄吉野線がこの町を通り、飛鳥駅の隣の駅が「壷阪山」である。どこで貰ったパンフレットだった かは忘れたが、今日の講演会の案内がたまたま机の上にあった。降りたことのない駅でもあるし、今来才伎 (いまきのてひと)たちには昔から興味があったので、3連休の中日、ぶらりと大和路を訪ねてみた。近鉄あ べの橋駅から「吉野行」に乗車。壷阪山駅下車 。所要時間、近鉄あべの橋→壷阪山駅:特急42分/急行利用47 分である。700円ほどの運賃に、特急券は500円も取られるのに、急行と5分しか違わない。

駅前の近辺案内板。このあたりも結構見るところがありそうだ。一度ゆっくり来ることにしよう。

高取町リベルテホールと、その入り口に置いてある野戦砲。何に使われたのかは、説明からはよくわからない。

議事を進行する司会者と、挨拶する高取町長・筒井良盛氏。

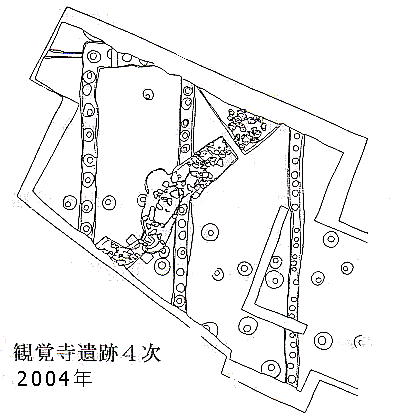

観覚寺遺跡6次調査概略

高取町教育委員会 古葉課長補佐

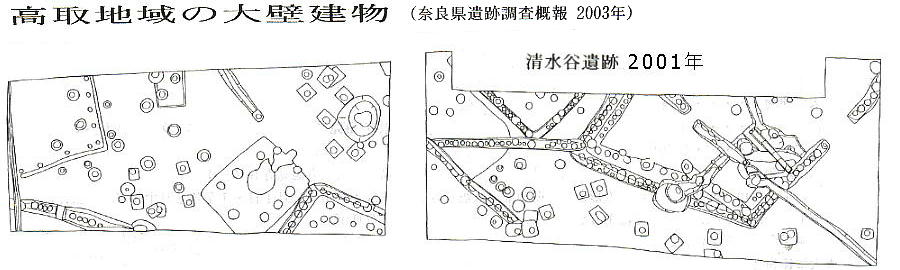

調査地 : 高市郡高取町観音寺53-1 期間 : 平成16年12月1日 ~ 17年2月中旬(現地調査) ・・・ ホヤホヤの遺跡だ 面積 : 200㎡ 調査主体: 高取町教育委員会 調査成果: 検出された遺構 大壁建物 ・・・・3棟 区間溝 ・・・・・1 柱穴 ・・・・・・数カ所 ★大壁建物1 東西7.8m、南北8.8mの方形建物。壁の堀形は幅60cm、柱の堀形は直径30cm、柱の直径 は15cm。南側は洪水などで消失。 ★大壁4建物2 東西2+m、南北2+mの方形建物。大壁建物1より先行する。 ★大型建物3 東西2.5+m、南北3.5+mの方形建物。他の大壁建物との前後関係不明。 ☆区画溝 調査区の北側で検出され幅1.5m、深さ40cmの溝底が平坦な溝。大壁1に伴う可能性がある。 出土した遺物 土器(須恵器、土師器)の破片わずか。遺構の時期を決定できる資料は無い。 大壁建物の年代 直接に時期を決める資料は無かったが、4次調査で出土した土器の年代や今までの町内の大壁建物の 検出例から6世紀代と思われる。今後周辺の調査で明らかにしたい。

清水谷遺跡(2001年調査)のスライド。古葉課長補佐は、この地域でこれまでに発掘調査された遺跡を順に 紹介しながら説明していた。どの遺跡も観覚寺遺跡と概ね同じような構造を持った遺跡であるようだ。

大壁を構成していたと思われる柱の跡(上中央)。上右はその柱が並んでいるところ。古葉課長補佐の話では、 こういう構造の建物は、土蔵のような建物ではないかと言っていた。大壁を持った建物の例は、全国で70例ほ どあり、そのうち15例が高取町にある。奈良では葛城山麓の御所市に多いらしい。 高取町では、この4,5年で急速にこの例が増えたため、周辺では「古葉(課長補佐)が捏造しているのではな いか?と言われている。」と、冗談を言っていた。出土した大壁建物跡は柱を据える溝が深いため、予想もして いなかった高層建物の跡かもしれないとの指摘もある。

この地域の遺跡に見られる建物の大きな特徴は、上に見られる、床下で火を焚いている遺構である。中央のくぼ んだ所でどうやら火を焚いたらしく、周囲が焼けこげている。その煙、或いは熱気を周囲へ流す溝が四方に伸び ていて、最終的には外へ出て行くような構造になっているらしい。 これは、どうみても日本の他の地域には無い遺構で、すぐ思い浮かぶのは今も朝鮮半島で使用されている「オン ドル」である。オンドルは熱風や温水を床下に這わせた床暖房の仕組みで、現在も、韓国のマンションには温水 のオンドルが設置されている。「日本人の源流を求めて」の旅でソウルへ行った時も、14,5世紀に建てられ た李氏朝鮮時代の宮殿である「昌徳宮」などにも、オンドルの仕組みは取り入れられていた。それは薪を燃やし ていたらしく、床下に大きな焚き口があった。 これがオンドルだとすれば、この地域に5-6世紀に居住していた人たちは、明らかに朝鮮半島からの渡来人だ という事になる。生駒を超えた渡来人たちは、葛城山の東側一帯に広くその居住範囲を拡大していったものと見 られる。 5世紀半ばから7世紀にかけて造られたと思われる大壁建物跡は、近畿を中心に確認されていて、ほとんどの場 合、渡来人が集中して住んでいたとされる場所で見つかっている。清水谷遺跡はホラント遺跡の南西約800m にあり、5世紀後半の大壁建物跡が見つかっている。この二つの遺跡がある一帯は渡来系氏族「東漢氏(やまと のあやうじ)」が拠点を置いたとされる地域である。

森カシ谷遺跡(上右部分)。

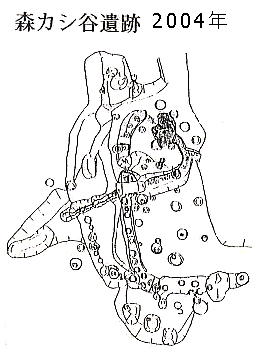

森カシ谷遺跡(2004年調査)のスライド。ここは谷の斜面に大壁遺構があった。森カシ谷遺跡は高取町大字 森に所在する遺跡で、古代の官道「紀路」を見下ろす丘陵上にある。佐田丘陵から派生する尾根全体で遺構が検 出された。尾根先端の頂部には6世紀に築造された古墳の墳丘を再利用して土郭(土段)をつくっている。

土郭のまん中には東西4m、南北3m、深さ2.2mの土杭があり、内部には数カ所の柱穴があった。土杭の西側 には通路がとりつき、周囲には柱穴がめぐる。土郭の北西低部には掘立柱建物跡があった。建物前面と側面の三 方向には柵列と考えられる柱穴があった。建物下の平地にも柵列と思われる柱穴があった。これらの柱穴からは、 僅かに須恵器・土師器の破片が出土している。

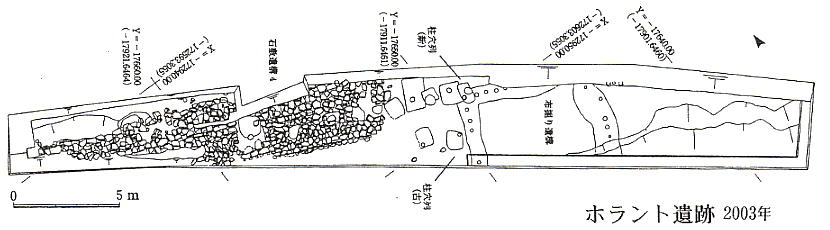

ホラント遺跡(上)は、明日香村の大字阿部山と高取町大字上子島にまたがった遺跡で、奈良県立橿原考古学研 究所によって調査された。平成14年から15年にかけて発見され、飛鳥時代後期(7世紀後半)を中心とする石 敷遺が発掘された。周辺の小字からホラント遺跡と名付けられた。 調査地 : 高市郡明日香村大字阿部山 高市郡高取町大字上子島 調査主体 : 奈良県立橿原考古学研究所 調査期間 : 第1次:平成14年11月11日~同年12月26日 第2次:平成15年4月1日~ 調査原因 : ふるさと農道緊急整備事業(高市地区) 調査面積 : 第1次:280㎡ 第2次:150㎡ 主な遺構 : 飛鳥時代後期:石敷遺構、基壇状遺構、柱穴 その他の時代:柱穴、土坑、溝など 主な遺物 : 蹄脚硯、円面硯、墨書土器、鉄釘、土師器、須恵器など 古墳時代には、ホラント遺跡周辺の尾根筋に古墳時代後期の円墳が散在するほか、南西には渡来系の遺物が出土 した清水谷遺跡がある。しかし飛鳥時代の遺跡は、周辺にキトラ古墳や森カシ谷遺跡はあるものの、ホラント遺 跡のある谷筋は今まで踏査以外に調査されておらず、遺跡の存在すら知られていなかった。ホラント遺跡は高取 町大字上子島と、明日香村大字阿部山との境、高取山塊から派出した東西方向に伸びる尾根の南斜面に位置し、 南側には高取川が流れる。そのため調査地周辺は北から南に下る斜面地となっている。 ホラント遺跡の石敷遺構は、出土土器の年代から7世紀後半と考えられ、石敷遺構Ⅰ~Ⅲ・基壇状遺構が関連性 をもってつくられたのは明らかである。石敷遺構は、飛鳥京跡・石神遺跡・酒船石遺跡・飛鳥稲淵宮殿跡・豊浦 寺下層遺構などの公的な施設で検出される特徴がある。ホラント遺跡も、公的な施設または有力氏族の居宅の一 部と考えられる。

<観覚寺遺跡> 遺跡名 : 観覚寺 (カンガクジ) 所在地 : 奈良県高市郡高取町大字観覚寺字藤ノ木 調査原因 : 保育園建設に伴う事前調査 調査主体 : 高取町教育委員会 報告書 : 高取町内遺跡発掘調査報告. -- 平成4年度, 平成6年度. -- 高取町教育委員会, 1993.3-. -- (高取町文化財調査報告 ; 第13,16冊). 種別 : 散布地 主な遺構 : 大壁建物オンドル付き 主な時代 : 古墳時代中期(6世紀) 主な遺物 : 須恵器、瓦器椀、土師器、陶器、埴輪、磁器、土師皿 特記事項 : 渡来系豪族の生活伝える

大壁建物跡3棟が出土/高取・観覚寺遺跡 2005.2.9 朝日新聞 --------------------------------------------------------------------------------高取町観覚寺の観覚寺遺跡で、細い柱を何本も並べて立てて壁を作った「大壁(おおかべ)」と呼ばれる建物跡 3棟が出土したと8日、同町教委が発表した。大壁建物は朝鮮半島から伝わったとされ、今回見つかったのは6 世紀ごろに建てられたとみられる。同遺跡周辺は当時、渡来系集団「東漢氏(やまとのあやうじ)」の拠点だっ たとする説があり、町教委はこれを裏付けたとしている。 最大の建物は南北約9メートル、東西約8メートル。方形の溝の1辺あたりに直径約15センチの柱穴約20本 が数十センチ間隔で並んでいた。床下のトンネルに煙を通す暖房施設「オンドル」のような遺構もあった。この 建物跡の下から別の大壁建物跡1棟、3メートル東側からもう1棟が見つかった。 建物の時期を特定できる土器は少なかったが、3棟とも北東-南西の方向に建てられていた。約500メートル 南の清水谷遺跡で出土した5世紀後半~6世紀中ごろの大壁建物跡3棟の方向も同じだったことなどから、6世 紀ごろに建てられたと判断した。 町教委の木場幸弘課長補佐は「朝鮮半島から渡ってきた技術者集団が、この辺りを開墾したのだろう。 一般の人々が竪穴住居に住んでいた時期に、大壁建物が並ぶ独特の町並みが広がっていたのでは」と話している。 現場は明日香村阿部山のキトラ古墳(特別史跡)の南約1キロ。住宅建設に伴い、約200平方メートルを調査 した。現地説明会はないが、15日ごろまで見学できる。問い合わせは同町教委(0744・52・3715)。

計画的な渡来人町?-高取の観覚寺遺跡 (2005.2.9 奈良新聞) -------------------------------------------------------------------------------- 高取町観覚寺の観覚寺遺跡で、渡来系の住居とされる「大壁(おおかべ)建物」の遺構が見つかった。昨年も隣 接地で確認され、調査した町教育委員会は、計画的に建設された渡来人の町だったとの見方を強めている。渡来 系の大豪族、東漢氏(やまとのあやうじ)の本拠地だった可能性が強まった。 住宅の建設に伴い、約200平方メートルを調査した。大壁建物跡は3棟見つかり、6世紀代の遺構とみられる。いず れも方形で、このうち一棟は長辺8.8メートル、短辺7.8メートル。周囲を溝状に掘り、中に柱穴がびっしり並 んでいた。石組みのオンドルとみられる遺構もあり、建物の地下を巡っていたらしい。 大壁建物は溝の中に立てた柱を壁土で塗り込める構造。国内では約60例見つかっている。今回の調査地は川沿い の荒れ地で、はんらんで堆積(たいせき)した石の上に土を敷いて造成されていた。5世紀に渡来したとされる 東漢氏は同族の先進技術者を統括、武力を背景に大きな力を振るった。蘇我氏との関係も深い。 町教委生涯学習課の木場幸弘課長補佐は「持ち前の技術力で与えられた荒地を開墾し、居住地域を広げていった のだろう」と話している。 町教委は12日午後1時から、同町観覚寺のリベルテホールで第三回「高取町文化財講演会」を開催。町教委の 担当者が最近の調査成果を報告するほか、関川尚功・県立橿原考古学研究所資料室長が「考古学からみた高取の 渡来文化」、和田萃・京都教育大教授が「飛鳥文化の先進地、高取」と題してそれぞれ講演する。 入場無料、申し込み不要。問い合わせは町教委生涯学習課、電話0744(52)3715。

遺跡で出土した遺構は、床暖房施設のオンドルを備えており、荒れた河原を整地して住居群を整備していた。一 帯は渡来系豪族、東漢(やまとのあや)氏が本拠を置いた場所で、未開地を切り開く高い技術と暮らしぶりを伝 える重要な成果である。 東漢(倭漢)氏は五世紀後半―六世紀にかけ、朝鮮半島の加羅、百済から亡命し、この一帯を指す「檜隈(ひの くま)」の地に移り住んだ渡来人の総称で、農業や金工などの技術を日本に伝え、蘇我氏と深く結びついた。 大和朝廷が、この地を移住先としてあて渡来人達にあてがった可能性もある。

溝の中に柱穴がびっしり並ぶ大壁建物跡=高取町観覚寺の観覚寺遺跡 。

朝鮮半島から伝わった工法で建てられたと思われる、大壁建物跡の柱穴。大壁建物は防寒性を高めるため、柱列 を埋めるように塗り込める厚い土壁が特徴である。約二百平方mの調査の結果、直径15cmの柱穴が45cm -50cm間隔で並んでいる東西7.8m、南北8.8mなどの大壁建物跡3基が確認された。オンドルは、この うち1基で見つかり、屋内から屋外に抜けるかまど用の穴があったが、火をたいた形跡はなかった。煙道とみら れる床下の溝には、側壁に使う人頭大の石が散乱していた。

この遺構もまたオンドル遺構である。上中央が炉のあとで、ここから熱風が石敷の上を流れていって、建物の各 部屋に届くようになっていた。古葉課長補佐の話では、オンドル設備と石敷は関連があるという事のようだ。最 初の清水谷の例でも、もともとは石があったが、何か他の施設で使うため持ち出したのではないか、と言ってい た。 建物跡が見つかった周辺は河原石の上に、粘土と砂を混ぜた土をかぶせて整地しており、湿気にも強いという。 昨年も調査地の北西でオンドルを備えた大壁建物跡(7世紀)が出土。周辺は大壁建物が立ち並んでいたらしい。

講演「考古学から見た高取の渡来文化」

奈良県立橿原考古学研究所資料室長 関川尚功氏

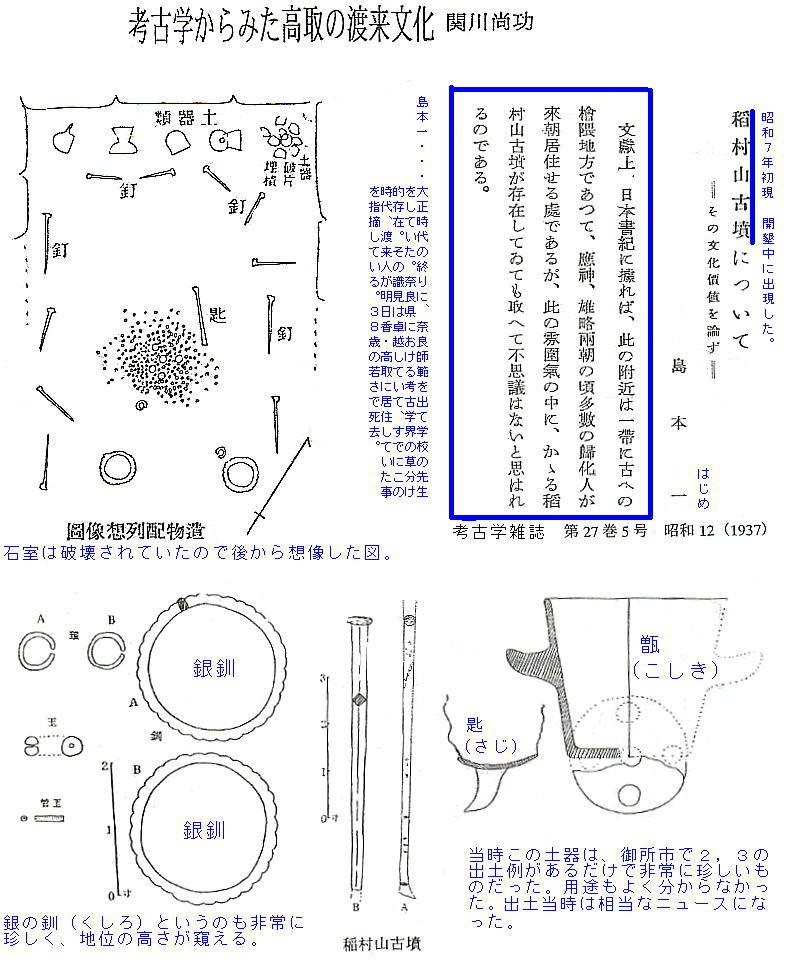

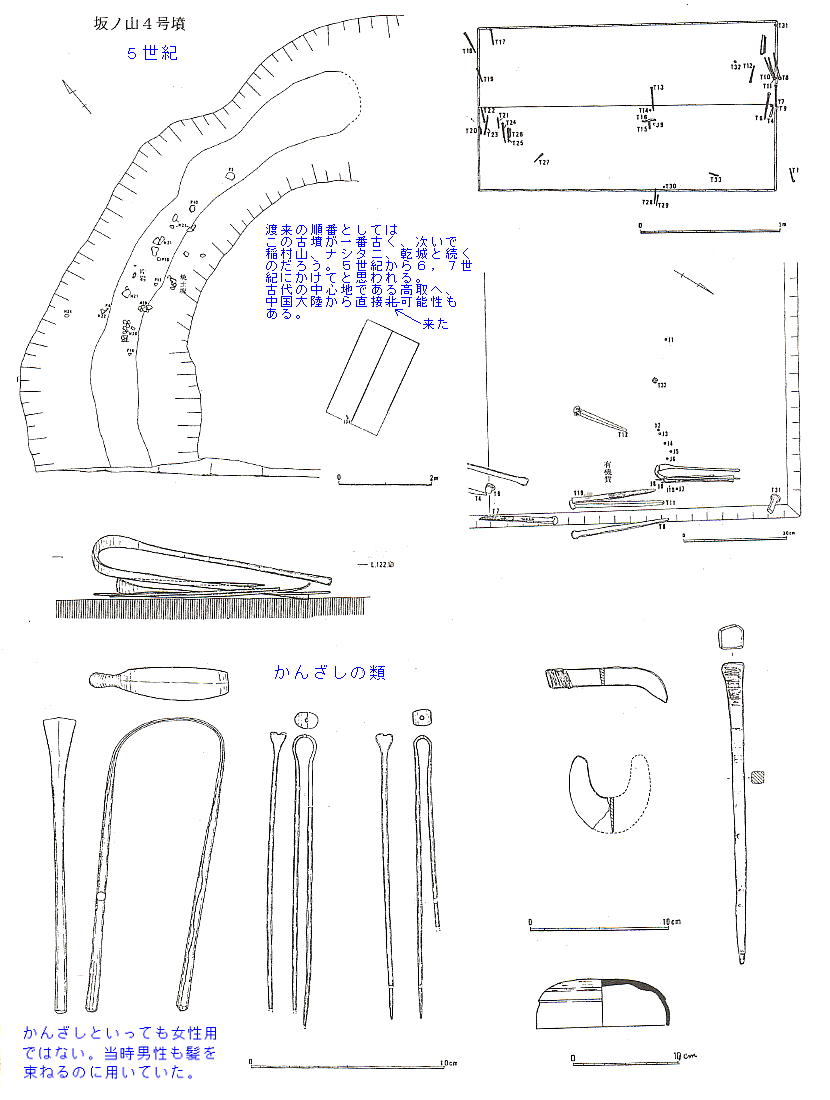

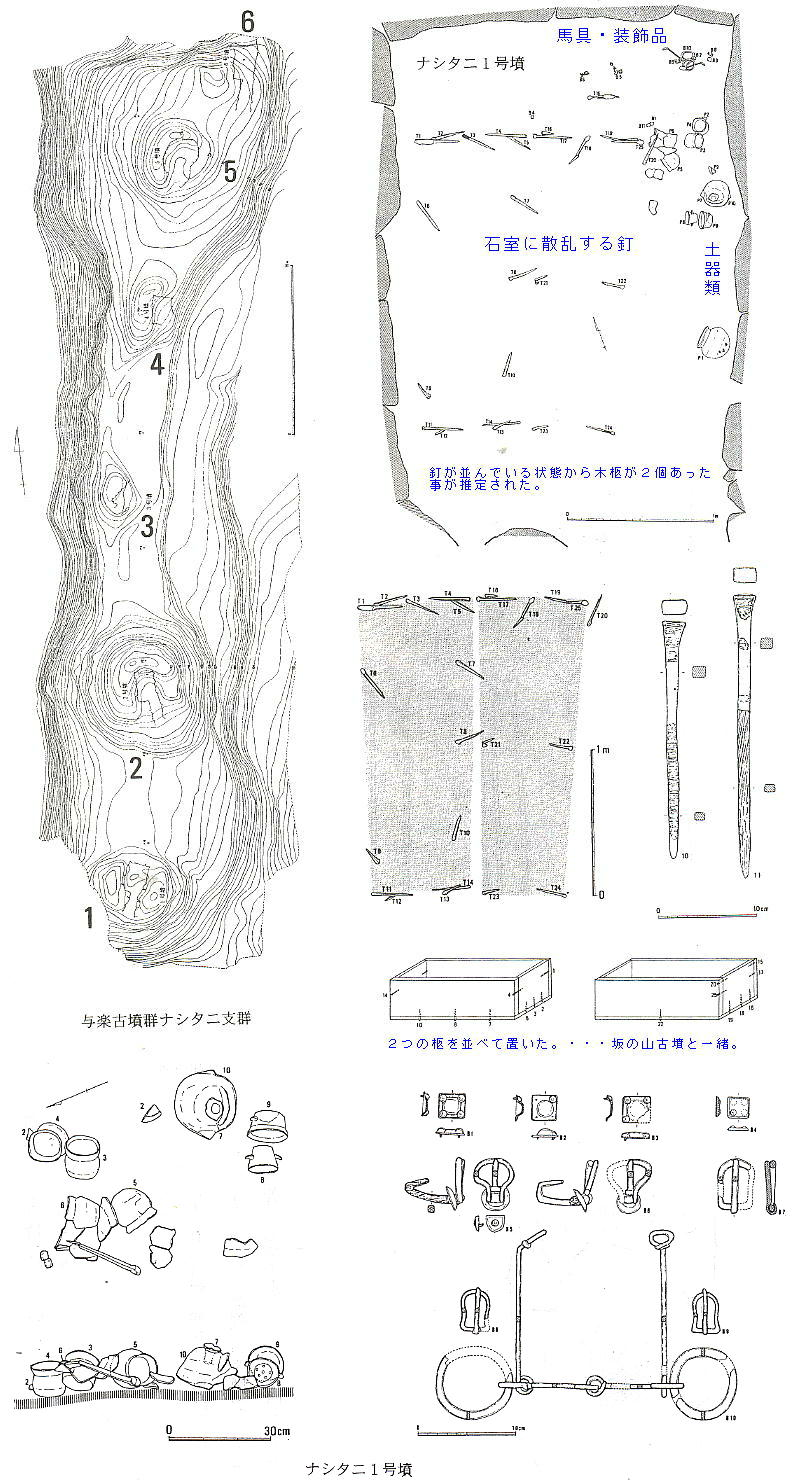

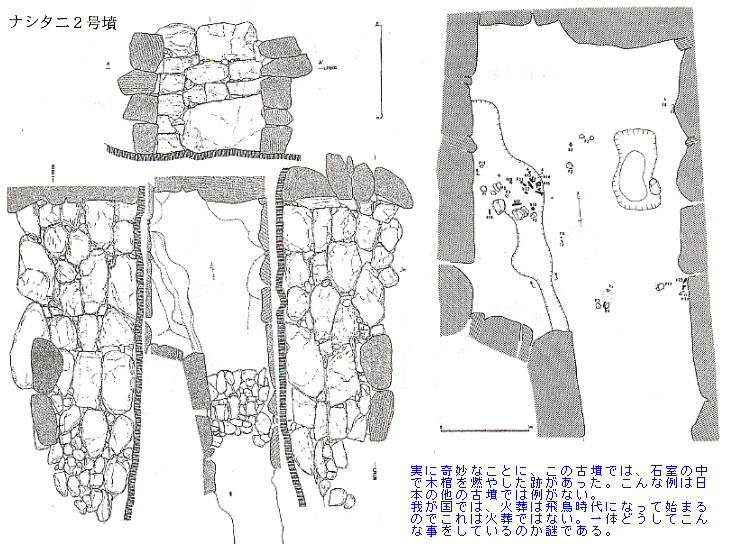

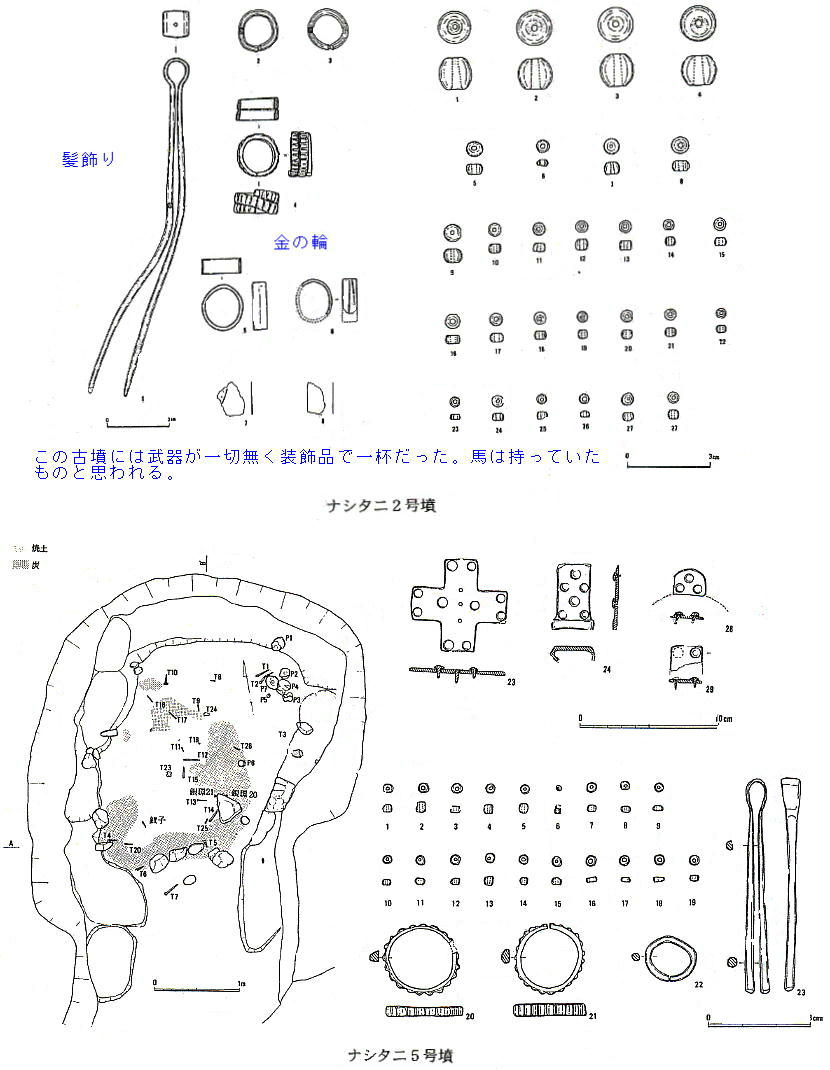

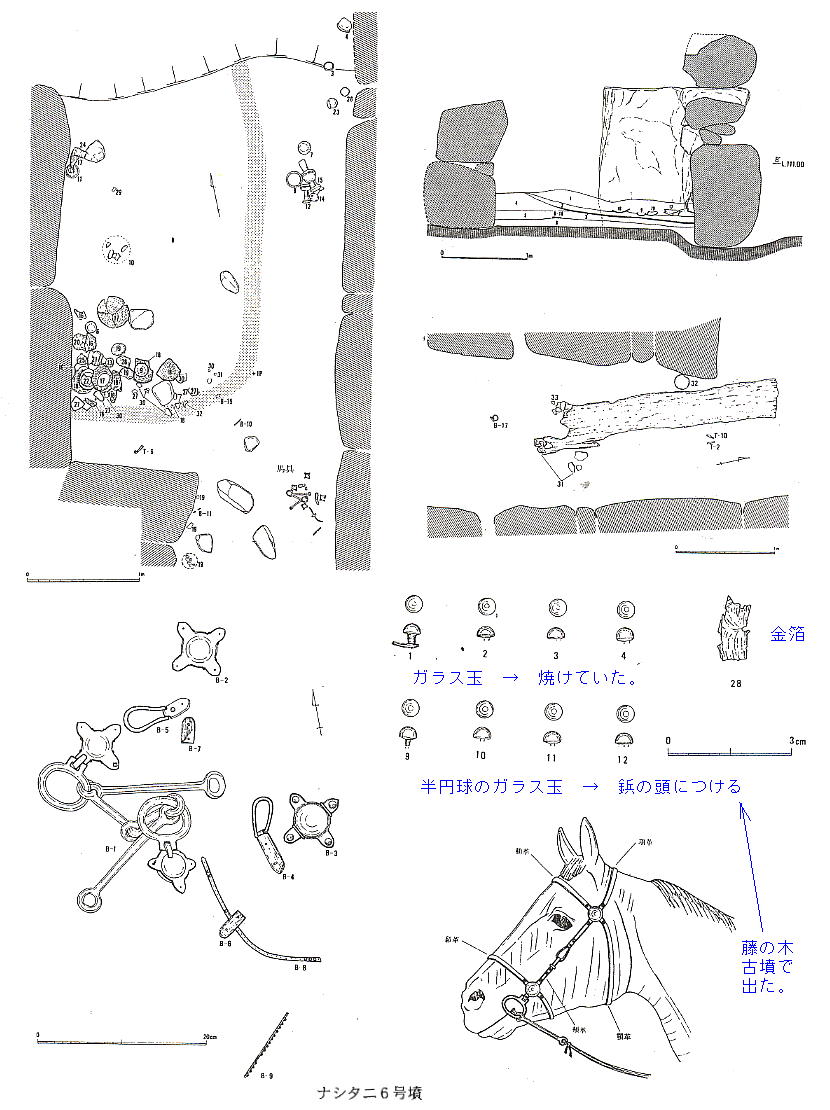

ここはまさに古代文化の中心地だった。その因は渡来人達がここに住み着いて、当時の有力豪族や大和朝廷から も手厚い保護を受けていたからであろう。それは当時最先端の技術・生活様式を我が国にもたらしたからであり、 その痕跡は高取町の多くの古墳に見ることが出来る。 高取には古墳が多い。現在町内に600基を数えるという。東明神古墳(終末期。切石の横口式石槨出土。)。 松山呑谷古墳(海獣葡萄鏡出土)、稲村山古墳(銀釧・匙・かまど等出土、竪穴系横口式石室ほか半島的色彩が 濃い。)。北部越智岡旧領は弥生遺跡・古墳が多く、東南麓の乾城古墳・与楽鑵子塚古墳(6世紀後半)は玄室 の高さ5m以上あり。大和最大級の得意な石室で注目を浴びた。

坂の山古墳群の遠景と発掘当時。

関川尚功氏は、最近の近畿の考古学界にあっては非常に良識派である。地元びいきから来る我田引水の説を唱え る考古学者・歴史学者たちが多い中で、極めて公平に、客観的な事実に基づいて論を組み立てる人として有名だ。 一例を挙げると、例えば箸墓古墳。近畿にすむ多くの考古学者達が、全般的に古墳の年代を古く古くと遡らせて いる中で、箸墓古墳の年代も3世紀終末期というのが、半ば常識になったかのように取り扱われ、さらに近畿の マスコミもそれを取り上げるものだから、我が歴史倶楽部のメンバーの中にも「あれは3世紀の前方後円墳で、 まさしく卑弥呼の墓である。」などという人がいる。 しかし関川氏のように、事実を重視するタイプの考古学者(本来は学者たるものすべからくこう在らねばならな いのだが。)は、箸墓古墳から出土した土器や埴輪の編年からみても、箸墓古墳は4世紀の中頃の古墳であると する。氏は相当明確な根拠をあげてそう述べるのだが、これは「そう思われる」とか「・・であるに違いない」 というような言葉で説明する学者達に比べれば、はるかに説得力がある。 近畿の古墳の年代を古く古く持って行こうとしている人たちの思いはただ1点である。それは「近畿(奈良)が はるかな古代から、すでに日本の中心であった。」という点にある。ひいては邪馬台国も奈良にあったと言うこ とを言いたいのである。私に言わせればこれらの学者たちは「郷土史家」である。 関川氏の論旨についてはここで紹介するのは長くなるのでまた別な機会にしたいが、氏の勤務する橿原考古学研 究所にも沢山の「郷土史家」たちがいるので、さぞかし肩身の狭い思いをしているのではないかと同情する。

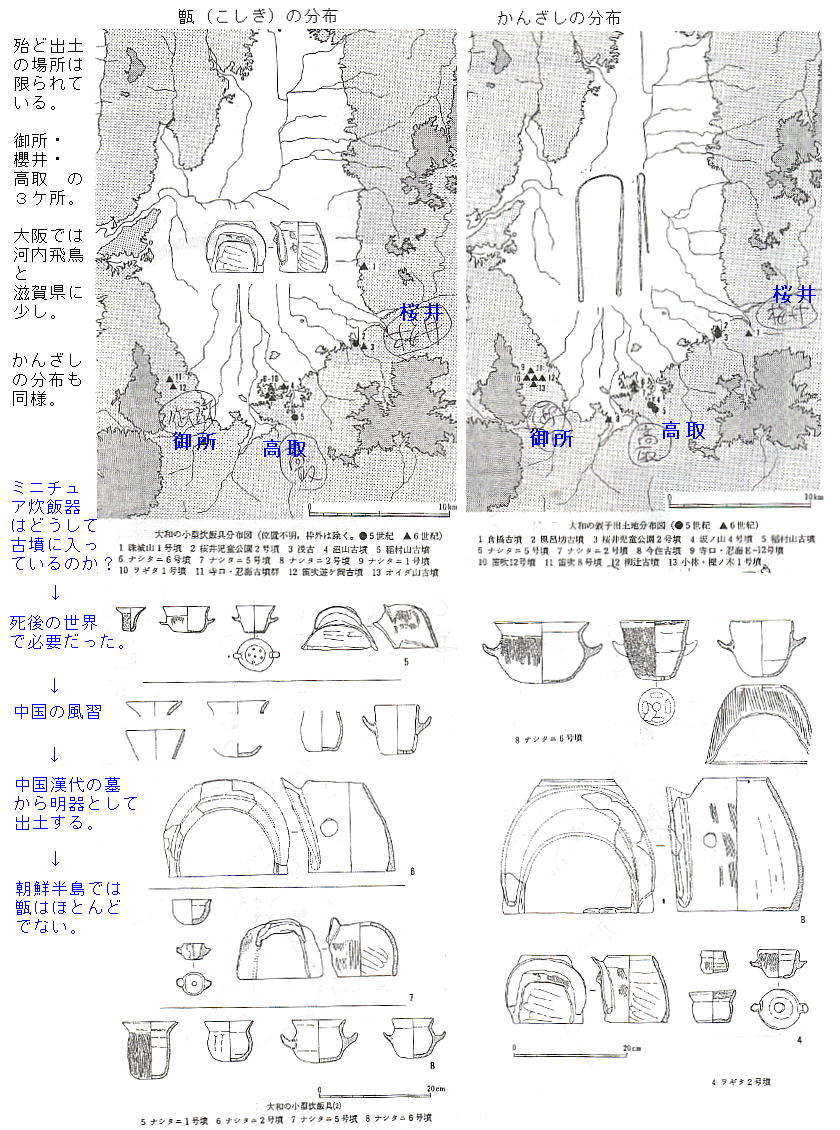

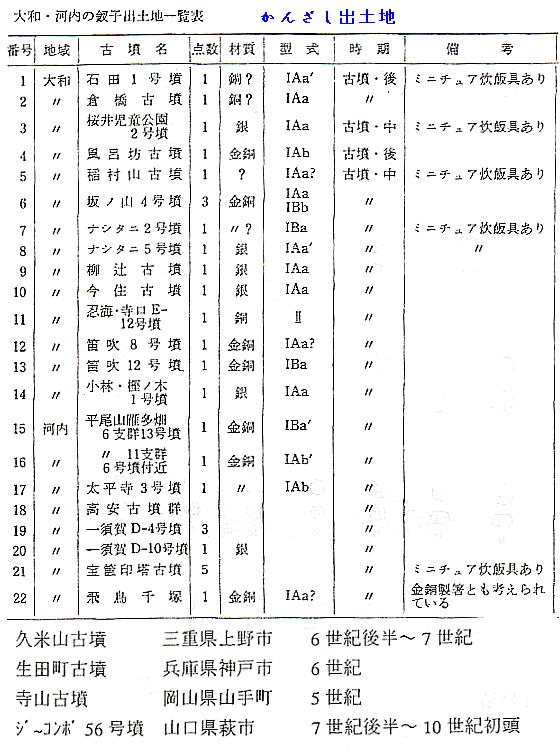

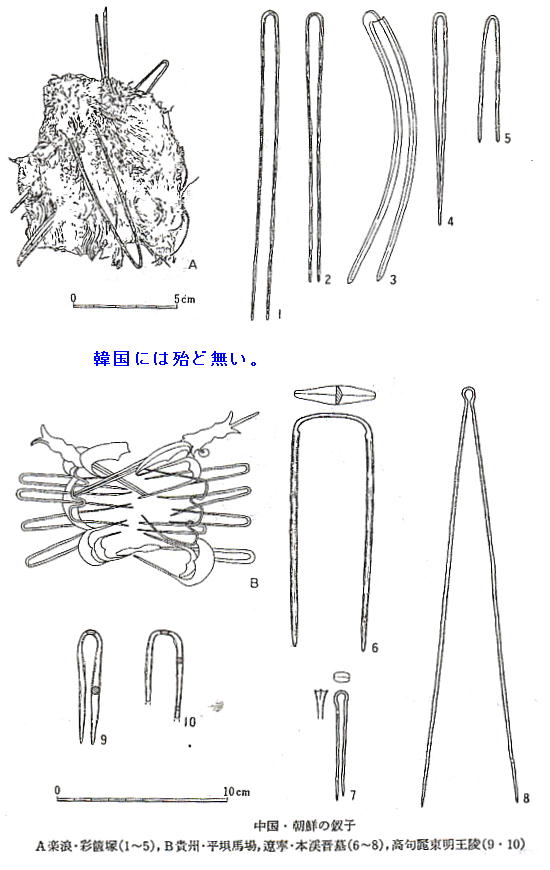

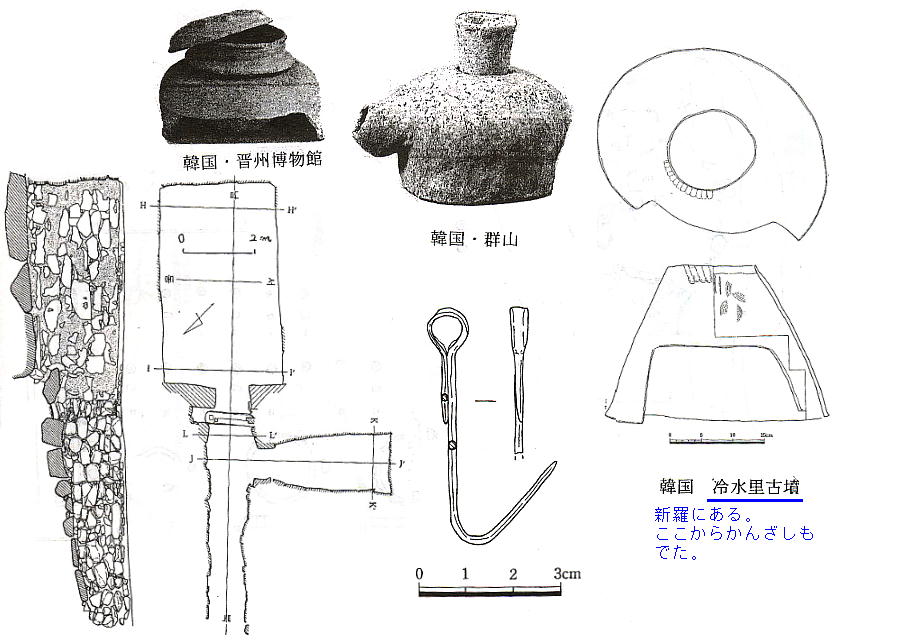

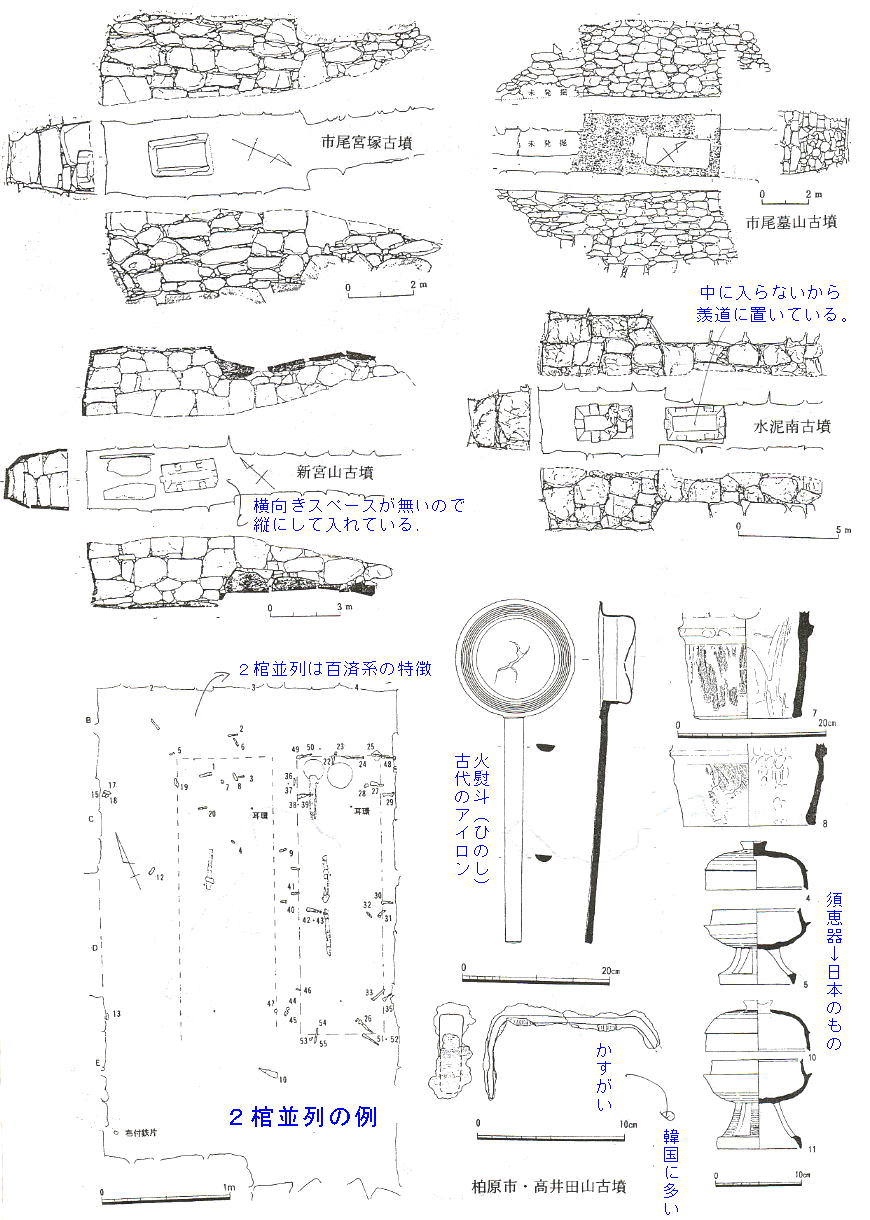

さて、この日の関川氏も、見て頂くような多くの資料をあげて、ここ高取町の渡来人達の痕跡がいかに残ってい るかを説明されていた。説明を聞きながらポイントを直接資料に書き込んだので、ほとんどの資料を転載せざる を得なくなった。そうとう接続に時間を要すると思われるがご辛抱頂きたい。 関川氏の話では、そう断定された訳ではないが、高取町の渡来人達は、朝鮮半島よりも中国本土の習慣を持った 被葬者が多く、中国から渡来してきた人々もそうとういたのではないかというものだった。

講演「飛鳥文化の先進地 高取」

京都教育大学教授 和田萃氏

<律令国家建設への道のり> 6世紀前半継体天皇の時代に大和王権の国内統一が実現し、聖徳太子、蘇我馬子、中大兄皇子(天智天皇)、中臣 鎌足(藤原鎌足)、大海人皇子(天武天皇)等や推古天皇等の女帝達(女性)により、先進技術を持つ朝鮮半島 からの渡来人を重用して、律令国家が建設されていった。 8世紀初頭 「いにしえの渡来人」が活躍した古代の国際都市高取町 (1)朝鮮半島の百済や伽耶などの渡来人が闊歩していた国際都市高取町 飛鳥を歴史の主舞台におしだし、そこに最初の仏教文化を開花させたのは、蘇我氏と、そして蘇我氏を多様な先進 技術・文化で支えた、朝鮮半島から渡来して檜隅から高取町域に定着した渡来人たちで、その一族を東漢氏(やま とのあやうじ:倭漢とも書く。)と称した。 (2)蘇我氏の台頭と東漢氏の活躍が飛鳥時代幕開けの原動力 新興豪族の蘇我氏が、渡来人の東漢氏のバックアップを受け、廃仏派の物部氏を倒し、豪族たちを主導して飛鳥朝 廷を確立していった。 (3)大化の改新の陰の立役者は高取町在住の豪族東漢氏と巨勢氏 大化の改新は中大兄皇子と藤原鎌足が蘇我入鹿を誅して成就したことで知られているが、中大兄皇子の命により、 巨勢臣徳陀(こせのおみとこだ)が蘇我氏の最大の軍事氏族である東漢氏を説得して中大兄皇子の味方に付けた ことが、大化の改新成就の決定的な要素であることは余り知られていない。 (4)渡来人がもたらした最先端の技術と仏教文化が飛鳥文化を開花させた 渡来人は日本の古代文化の根幹をなしたものであり、彼らが居住した高取町は、飛鳥文化の源流地としての役割を 果たした。 その痕跡は多くの遺跡として残っている。

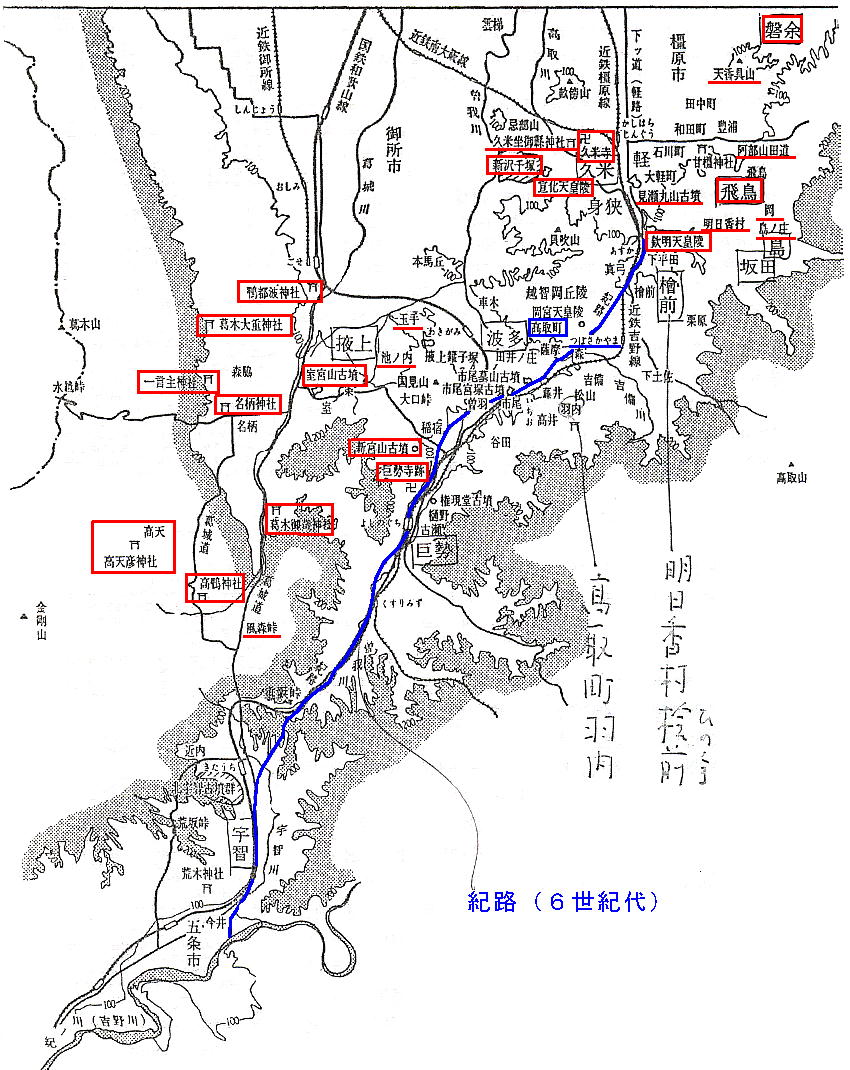

<万葉集に詠われる高取町> 6世紀末-8世紀初頭 飛鳥から高取町域を経て西南方向へのび、遥か紀ノ川河口に達する古は、を古代には「紀路」と称され沿道にある 天皇陵などが、万葉集に詠われている。紀ノ川河口は6世紀末まで大和朝廷の外港として重要な機能を果たし、異 国の文物や渡来した人々は、紀路を経由して大和に入ってきた。 ・紀路(紀州への道) [大和古代ニュース] 高取で前・中期 古墳群 asahi_com MYTOWN 奈良(2004/12/15) --------------------------------------------------------------------------------古墳時代前期と中期の古墳群が見つかった薩摩遺跡=高取町薩摩で 橿考研「紀路の重要度を裏付け」 薩摩遺跡と命名 珍しい文様の銅鏡も 県立橿原考古学研究所は14日、高取町薩摩で古墳時代前期と中期の古墳群が出土したと発表した。周辺で 遺跡が確認されたのは初めてで、地名から薩摩遺跡と命名した。国内では似た例のない文様を描いた国産の 銅鏡が見つかるなど副葬品は豊富で、同研究所は「和歌山と大和を結ぶ『紀路』が古代の重要ルートだった ことを裏付ける遺跡」とみている。 国道169号高取バイパスの建設予定地約6千平方メートルを調査した。古墳時代前期(3世紀後半)と中 期(5世紀)の二つの時期の古墳群が見つかり、墳丘はすべて中世の水田耕作のために削られてなくなって いた。 前期の古墳群には円墳と方墳が2基ずつ計4基あり、周溝(墳丘を巡る溝)に墳丘から落ちたとみられる土 器があった。その後、一帯には集落が形成されたとみられ、竪穴住居跡3棟が出土した。

古墳時代中期の方墳の周溝から見つかった珍しい文様の銅鏡 中期には集落が再び古墳群に変わったとみられ、円墳や方墳など5基が出土した。周溝からは埴輪(はにわ) や朝鮮半島の様式をまねた土器などが見つかった。1辺10メートルの方墳跡では、4カ所に獣の文様を配 した類例のない銅鏡(直径9・5センチ)1面や漆塗りのくし、鉄製甲冑(かっちゅう)、刀剣類などの副 葬品が出土した。木棺跡はなかった。 同研究所の北山峰生技師は「古墳時代中期に中国や朝鮮半島から渡来した人々が和歌浦から続く紀路を通っ て物や情報を大和へ運んだのだろう。被葬者はその恩恵を受けた有力首長で、豊富な副葬品がそれを表して いる」と話している。現地説明会は18日午前10時~11時半。近鉄吉野線市尾駅から北東約600m。

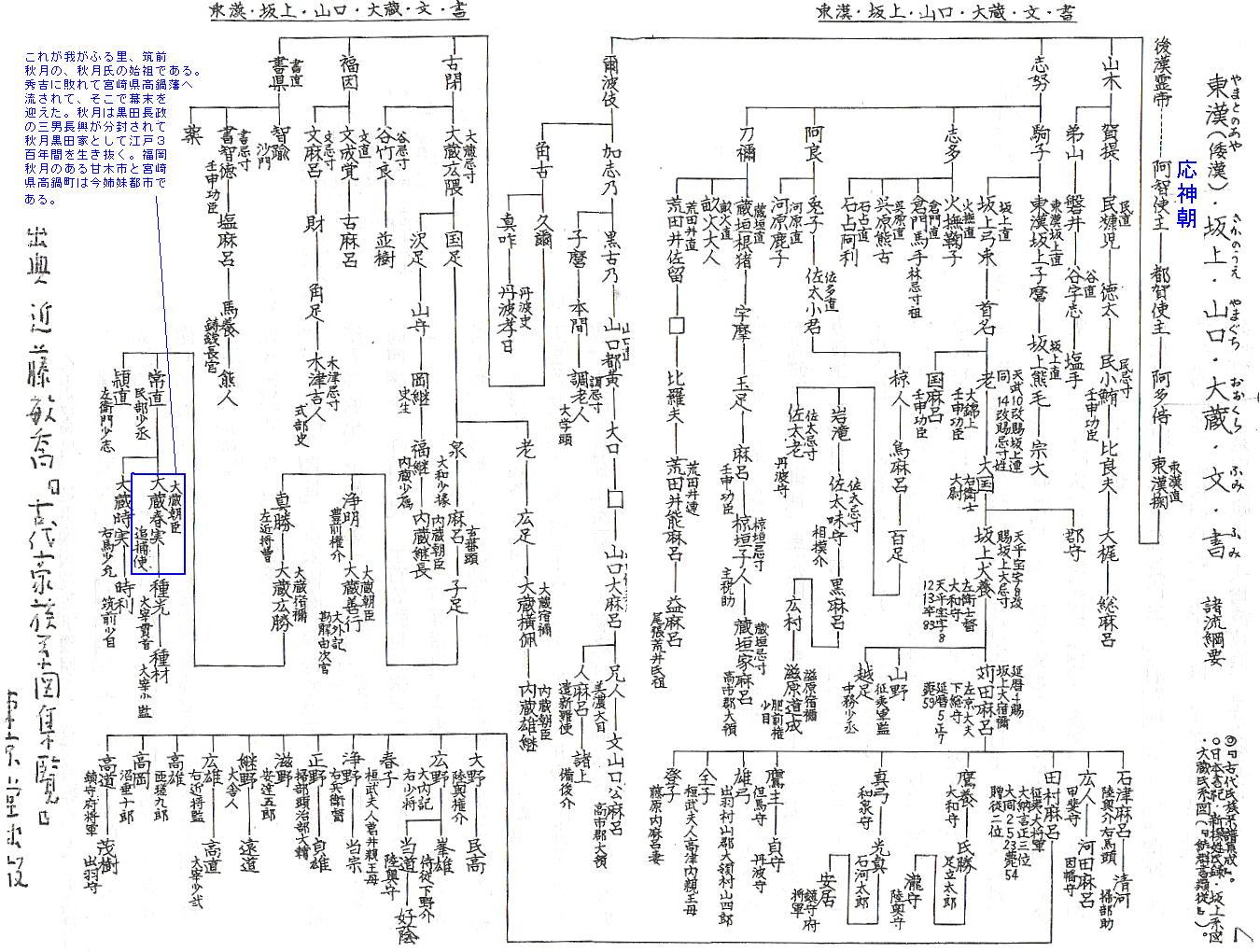

東漢(倭漢:やまとのあや)各流脈(クリックすれば拡大されます。)

<高取町へ渡来してきた人々は東漢氏の一族である> 日本へ渡来してきた人達は総称して漢(あや)族と呼ばれるが、信貴山を真ん中にして東が「東漢(倭漢)」で西 側が「河内漢(かわちのあや)」である。ほぼ5世紀頃に渡来してきた人々は、飛鳥地方の主に高取、桧前に住ん だ。蘇我氏と結びついて権力を手にした。東漢氏の特色は、・軍事的技術・宮建築の技術・今来漢人(技人)たち によるさまざまな先進技術等々である。 やがてこれらの人々のなかから倭国語の漢字表記を担当する者達が出て、漢氏の文直(ふみのあたい)と呼ばれて ゆく。ちなみに、直とは東漢氏における呼び方で、河内の漢氏にあって同じ分野に従事するものたちは首(おびと) と呼ばれた。文直は民直(たみのあたい)をへて坂上直(さかのうえのあたい)と呼ばれるようになって、やがて 東漢氏の長となる。 <東漢氏の一族である最初の「征夷大将軍」坂上田村麻呂の活躍> 奈良時代・平安時代(8世紀初頭-12世紀末)、「日本後紀」に、赤面黄鬚にして、勇力人に過ぐ、将帥の量あり、 帝、壮として、延暦二十三年征夷大将軍に拝し、功を以て従三位に叙す。但し往還の間、従うもの限り無く、人馬 給し難く、累路費すところ多し。大同五年大納言に転じ、右近衛大将を兼ぬ。---薨じ、従二位を贈らる。時に年 五十四と記されている。

<古墳に見る高取町> 稲村山古墳・清水谷遺跡・森カシ谷遺跡・ホラント遺跡・坂ノ山古墳、そして観覚寺遺跡などなど、高取町には多 くの渡来人の痕跡を残した遺跡がある。これらの多くの遺跡も、文献で見てきたような、高取が渡来人の地である 事を証明している。大壁・オンドル・陶質土器の3点セットは清水谷古墳のみである。 6世紀-8世紀初頭、高取町は大和盆地にあってまだ美しい自然環境の多く残された土地である。この自然環境に 育まれた私たちの祖先の生活の痕跡も、今や自然の一部として土中の奥深く眠っている。あまり知られていないが、 高取町は県下有数の古墳の多い地域で、古墳密度では圧倒的に県下一の地域である。その内でも、最も規模が大き く平坦地に位置する前方後円墳の市尾墓山古墳は、周辺の住民が春になるとワラビ採りや草刈などを行い、周辺地 域のシンボルともいうべき存在。古代の豪族「巨勢氏」がこの市尾墓山古墳に眠っている。 最近ちょくちょく新聞などで名前を見るようになった和田萃(あつむ)氏だが、なんとこの高取町に住んでいるの だそうだ。講演会場になったリベルテホールから2,3分の所だそうだ。驚いてしまった。それで、話に熱が籠も っていたんだな。

日本には古墳が15万基とも20万基ともいわれるが、私見ではすこし乱暴に言えば、これらの古墳を築いたのは 全て渡来人である。卑弥呼以後の古墳時代に、日本列島は大陸・半島からの渡来人達を大量に受け入れる。そして 彼らは数百年にわたって覇権争い、領土争いを繰り返すが、その過程で渡来人達と、従来からの弥生人とが融合し 合い、戦い、従属し、或いはされ、そして大王(おおきみ)の出現を見る。その中で、この明日香・高市郡にも多 くの渡来人達が住み着いた。渡来人の里は何も飛鳥地方だけではない。西日本の至る所にその痕跡は残っているが、 この高市地方は、その痕跡が特に顕著である。今日はその証明を見せて貰ったようなものだ。おもしろかった。

もう各停で帰るのもしんどかったので、690円の乗車券に500円の特急券を買ってしまった。天王寺まで 3号車に私一人だった。

列車の窓から望む葛城山(右)と金剛山(左)。

すっかり暮れてしまった大阪駅前のヒルトン・イーストのイルミネーション。年中青色ダイオードが輝いている。

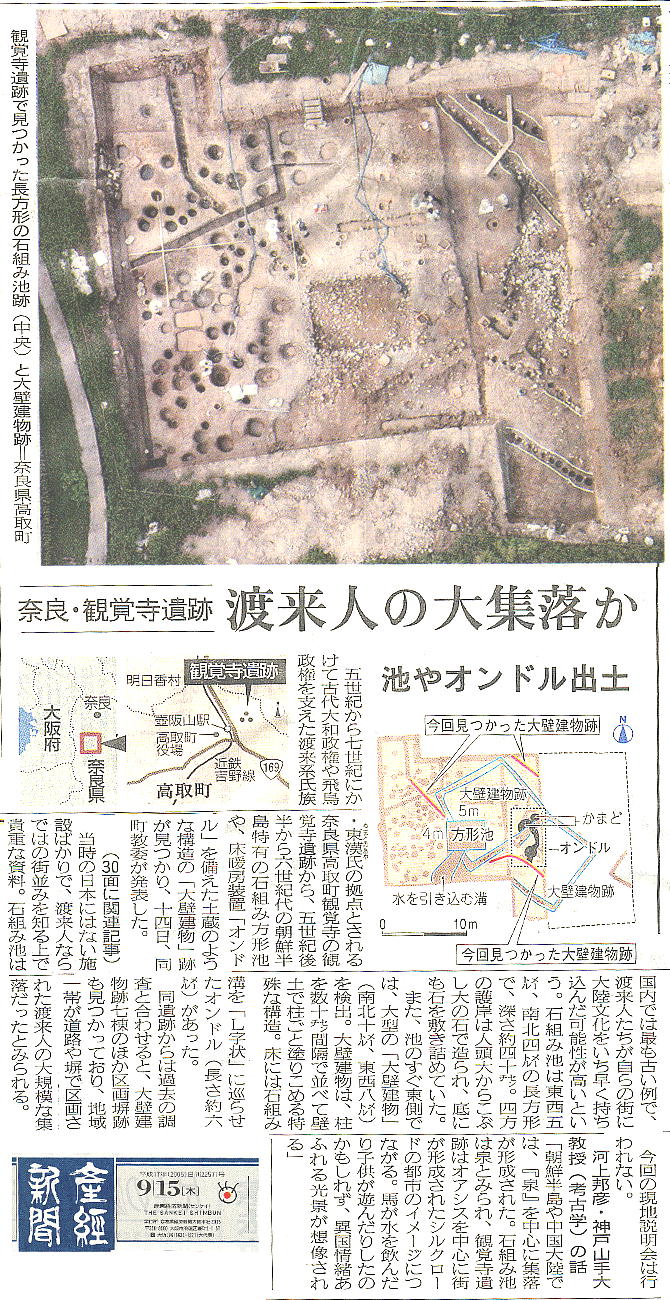

最古の石組み池跡が出土 馬子邸の池の源流か 奈良 2005年09月14日23時31分 asahi.com出土した石組み方形池跡。水がためてある=14日午前、奈良県高取町観覚寺で 古代の渡来系豪族・東漢氏(やまとのあやうじ)の拠点集落だったとされる奈良県高取町の観覚寺(かんがくじ)遺跡 で、国内最古の石組みの人工池跡(6世紀)が出土した。同町教委が14日、発表した。東西約5メートル、南北約4 メートル、深さ約40センチの方形で、町教委は、蘇我馬子邸があったとされる同県明日香村の島庄(しまのしょう) 遺跡(7世紀)で見つかった石組み方形池跡(約42メートル四方)の原形とみている。 住宅建設に伴い約350平方メートルを発掘した。池の岸や縁は人頭大の石で組まれ、底にも石が敷かれていた。近く からは朝鮮半島にみられる暖房施設「オンドル」を備えた建物跡なども出土し、煮炊きなど生活に使う水をためる池だ ったとみられている。 池の南西方向には幅約1メートルの石組みの溝があり、ここからわき水を引き込んでいたらしい。町教委の担当者は 「優れた土木技術を持つ渡来系豪族の拠点だったことを裏付ける」と話した。 一方、生活用水をためるだけなら石組みの必要はないことから、これまで最古とされてきた島庄遺跡の石組み方形池跡 と同じく、庭園につくられた観賞用のものとみる専門家もいる。

邪馬台国大研究・ホームページ /学ぶ古代史/ 高取町講演会