Music: Come Together

Music: Come Together古代鏡製作

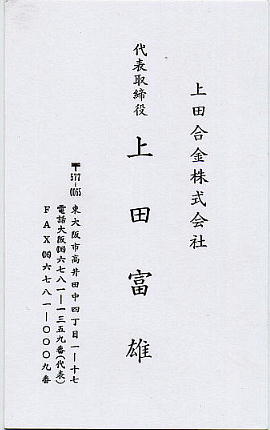

知人の「郭公さん」が、友人の「あすなろさん」と二人で東大阪の鋳物工場へ「古代鏡」製作を見学に行くというので、 便乗させて貰う事にした。東大阪の鋳物工場、古代鏡とくれば「もしかして上田合金さんですか?」と尋ねると「そう です。」との事。そうか、やっぱり。この工場は今まで何度も「実験考古学」というテーマで何度もTV放映されてい るし、社長の上田さんはこの分野では有名人だ。私もこのHPの「科学する邪馬台国」の中の「銅製品古代の製造技術」 で取り上げている。その時のTVを見て「あぁ、自分でもいつか造ってみたいなぁ。」と思っていた。それがとうとう 実現した。

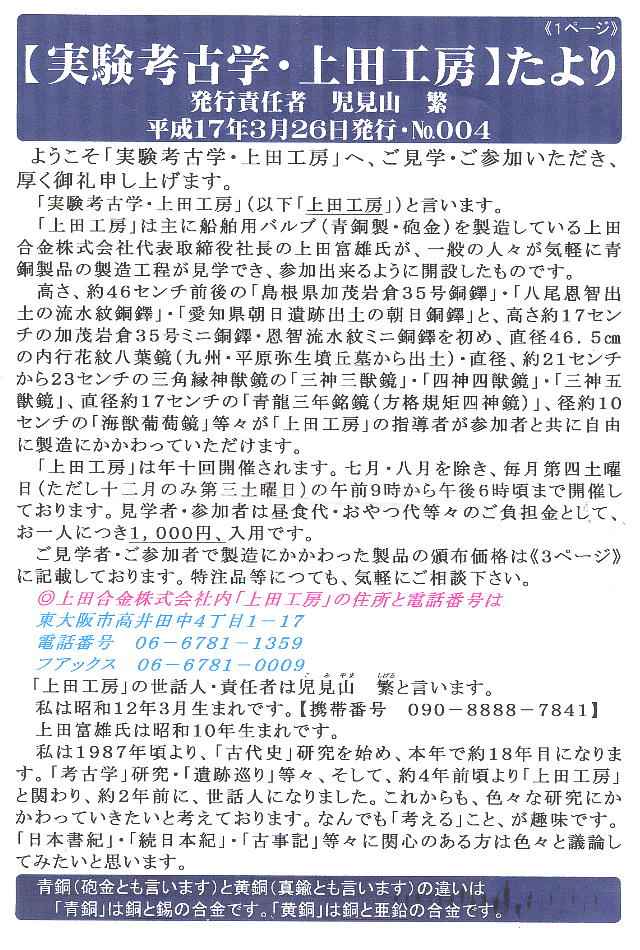

以下はそのreportであるが、写真の作業そのものは私自身が行っているものではない。この工場では、原則第4土曜日 (月によって日が変わる場合もあるので事前に確認されたし。)に「実験考古学」と称して、青銅器を造ってみたい古 代史マニアに場所と機材を提供している。見学だけでも可能で、その場合は参加費千円、自分で造ってみたい人は該当 する青銅器の値段(巻末の「実験考古学・上田工房便り」を参照されたし)を払えば自分で造らせてくれる。勿論大事 なところは教えてくれるし、湯入れなどの危険な作業は職人さんがやってくれる。ここでの写真は、今日一緒にその教 室に参加していたおじさんや、指導してくれる職人さんが行っていた作業を撮影したものである。面白い体験だった。

この日はたまたま地元のCATVが、子供達を連れて銅鐸の鐘の音を鳴らしに来ていた。下はその子供達とクルーに説明し ている上田社長。上田さんはきさくな人で、作業時間の合間をぬってはよく話を聞いたが、ホンマに大阪の「鋳物師」 という形容がピッタリのおじさんで、「郭公さん」とはだいぶ前からの知り合いだそうだ。

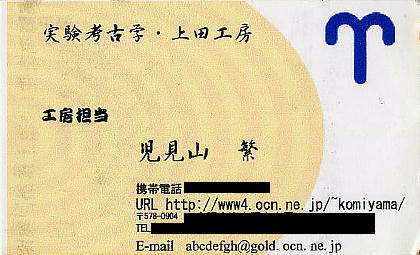

実験考古学の担当は児見山(こみやま)さん。このおじさんも社長の上田さんと同様に喋りだしたら止まらない。しか も結構考古学や古代史に詳しく、近畿一円の考古学者や歴史学者はさんざんにコキおろされていた。その児見山さんが ゴソゴソと隅の方から、製作途上の銅鐸や鏡を引っ張り出してきて見せてくれる。まだバリが付いたままの銅鐸などは なかなかみれない。

湯口と湯道が付いたままの銅鐸。その部分は切り取って、溶かした後また材料として使用される。現代でもそうだから 古代においては貴重な銅は必ずリサイクルされた筈である。島根県の「神庭荒神谷遺跡」で発見された358本の銅剣 は、大半が朝鮮半島からの銅と、中国大陸からの銅が混ざって製作されていた。鉛同位体元素の調査でそのことは確認 されている。

鋳型を逆さまにして、水蒸気や熱を逃がすために地中に埋めて製作した銅鐸があるそうで、児見山さんもその方法で銅 鐸を造ってみたが、ご覧いただくように「裾」の部分に分厚く青銅が集まり、鰭(ひれ)の終わった部分で切断する事 を考えたら、「古代人がいったいどうやってこれを切っとったんかねぇ。」という事になる。

上左が青銅(銅・錫・鉛の合金)のインゴット。持ってみたがメチャクチャ重たい。両手でもやっと運べるくらいだ。

鏡の凹面凸面の効用について説明する児見山さん。彼によれば凸面のものは鏡ではないと言う。凹面が鏡として正しく、 凸面の三角縁神獣鏡は、明らかに鏡ではなく祭祀用具だそうだ。また三角縁神獣鏡は、文様面を下に鈕を片手で持って もう一方の手で三角縁を叩いたらいい音がすると言い、叩いて見せてくれた。銅鐸に代わる、音を出す祭祀用具として 使われたのが三角縁神獣鏡だというわけだ。あすなろさんは、「新説だ!」と喜んでいた。

上右は、児見山さんの「鏡説(節?)」を拝聴している郭公さん(手前)とあすなろさん。

児見山さんは、造った三角縁神獣鏡を粉々にする実験もやっている、鏡がどうやったら割れるかを自ら試しているのだ。 その結果、圧力で割ろうとするとねじれたようになって断面も白っぽくなっている。熱を加えて割るとポコッと割れる そうで、断面も黒っぽい。だとすれば、豊岡の破砕銅鐸も熱して割ったものかも知れない。以下は「博物館巡り」の、 「但馬国府・国分寺館」コーナーの、「第2回企画展 新豊岡市を考古学する」から転載した。 但馬国府・国分寺館が保管している、豊岡市日高町久田谷から出土した銅鐸は、117片からなる破砕された銅鐸とし て著名である。弥生末期の「袈裟架け文」で飾られている。なぜ破砕されたのかなど、多くの論議を呼んでいる銅鐸だ。銅鐸は、3世紀から4世紀にかけての弥生時代末期に集中している。古事記・日本書紀には、北九州文化圏の剣や鉾の 記述はあるが、銅鐸に関してはただの1文字すら記録されていない。これは、畿内を中心に存在した銅鐸の文化圏と、 4世紀以降の古墳文化(大和政権)との間に、大いなる断絶、戦争などの破局的事態があったことを示唆している。つ まり大和朝廷をつくった民族と、銅鐸を祀っていた民族は違うものなのだ。だとすれば、銅鐸の発見された古代の気多 国とは何なのか。気(ケタ)とは一体何に基づく呼び名なのだろう。日高も近畿を中心とした銅鐸文化圏のなかにあっ たとすれば、日高町の先住者、気多人たちはどこから来て、どこへ消えていったのだろうか。

日高町久田谷遺跡で発見された、全国でも珍しい粉々に破壊された銅鐸。いったい誰が何のために、粉々にして埋めて しまったのだろうか。土器と違って銅鐸は壊れにくい。青銅器でできているのから当然といえば当然なのだが、一般的 には銅鐸は、事故や偶然ではけっしてこうはならない。意図的に器具や道具を使って粉々にしない限り、土器のように は壊れないものである。

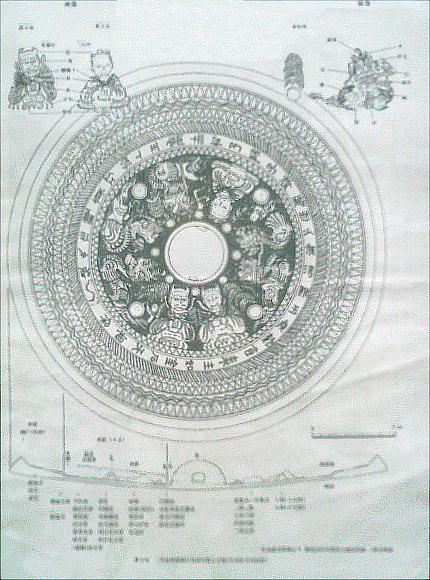

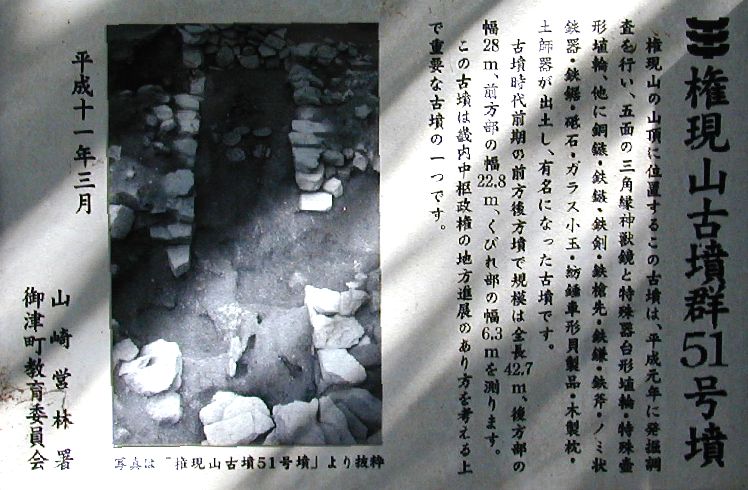

さて、いよいよ鏡を造る。本日の元型となる鏡は「権現山古墳51号憤」から出土した三角縁神獣鏡である。権現山古 墳は、兵庫県揖保郡御津町中島の北西部、権現山(140.3m)の山頂にあり、全長43m。三角縁神獣鏡と、吉備 で発生した特殊器台型埴輪の双方が出土したことで両文化圏の融合が注目された。

郭公のさんの手のひらに乗っているのが鋳型を造る「人工砂」だ。

上左は「捨て型」と呼ばれる鋳型。鏡の文様面は何であってもいいように大まかに造ってある。ここに鏡を乗せてまず 鏡面の鋳型を造る。「捨て型」は何回も使われる。

鏡を置いて鋳型枠をのせ、その枠内に鋳砂を詰める。

砂を、隙間が無いように固めていく。

砂をきれいに払い落として、そこに鏡の面を傷つけないような深さで細い穴を開けてゆく。

その穴の中に炭酸ガス(だったと思う)を注入する。これで鋳型砂はカチカチに固まる。上右ができあがった鏡面の鋳 型。本業の各種製品を造る時には、見て頂いたようにもっと堅くする為に離型剤を塗って火を付けたりするが、平面の 鏡であればこのガスだけで十分なのだそうだ。

次は文様面の鋳型である。鏡と湯道(溶けた青銅が流れていく)の型を置いて、同じように砂を乗せてゆく。

余った青銅が吹き上がってくる「上がり」という細い棒も隅っこに立てる(上左)。

あとの手順は鏡面を造った時と一緒である。

できあがった文様の鋳型(上右)に、湯口から湯道を掘る(下)。

鈕の穴を造るため、心棒を鈕にセットする。今日は特殊なプラスチックの棒が使われた。

ちなみに、この「鈕の穴を造るための心棒」が通った、穴の形を調べて鏡を分類している学者がいる。○阪大学の○永 という教授だが、児見山さんたち職人から見ると、そんなもんで分類できる訳がない、という。「穴の形なんかその時 その時の職人の気分で勝手に近くにあったもんでこさえとるんや。産地や制作者によって決まった穴の形があるなんて、 全く現場を知らんもんが机の上で考えた理屈や。」とケチョンケョンである。「でも彼はそれで博士号も取ってるんで すよ。」というと、「だから最近の学者はあかんねん、あんなもんで博士号とれるんなら儂かてとれるわ。」とすげな い。しかしまぁ、現場の声は貴重やしね。当たって無くもない。 製造技術の立場から言えば、同型鏡であれ同範鏡であれ、どんな鋳型を用いても鈕の穴を造る場合には、その中子型は その都度作り替えなければならない。○永教授は、三角縁神獣鏡では長方形鈕穴が一般的で、中国華北の東北部から出 る鏡群にも長方形鈕穴をもつものがあるので、三角縁神獣鏡は中国製であると主張している。しかし、いわゆる舶載鏡 (はくさいきょう:日本国外から流入した鏡)の中では長方形鈕穴を持つ鏡は極めて限定的で、長方形鈕穴を持つ鏡が 中国製であるなどとはとても言えない。 「情報考古学」2005年 vol11 NO.2(2006年発行)に載った、新井宏氏の「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡 の製作地」という論文によれば、「三角縁神獣鏡の鉛の同位体比の分布は、殆ど全てが?製鏡(ほうせいきょう:日本 国内で製作された鏡)の分布に一致している。そのことは、舶載とされている三角縁神獣鏡の多くが、中国産ではなく、 日本などで製作されたか、或いは複製された鏡であることを示している。」のである。○永教授には気の毒だが、彼の 研究は全くの徒労なのである。

できあがった文様面の鋳型(上左)と、両面の鋳型(上右)。

鋳型を重ねて重りを乗せる。インゴットが錘に使われていた。

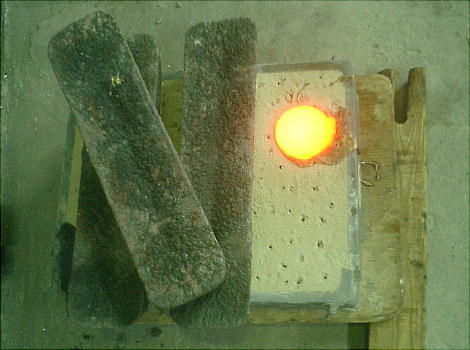

いよいよ、溶けて1300〜1500度くらいになった青銅流を、柄杓にとって型へ流し込む。勿論これは職人さんがやる。

もっ熱いのかと思っていたが、近くで手をかざさないと熱さは感じなかった。今日はめずらしく冬らしい冬だったからかもしれない。

醒めるまで30分(当然夏はもっと長い。)以上掛かるというので、別の組が造っていたミニ花紋鏡の製作を見学する。

まだ熱かったが、待ちきれないので鋳型を割っていく。だんだん文様が姿を現してきてワクワク。

鋳型はコナゴナになる。「同じ鋳型を二度使って鏡を造る、などという事は絶対ありえない。」とどの職人さんも言う。

鏡や銅鐸など、古代の青銅製品の鋳型は絶対二度使われたことはない、というのが上田合金職人さんたちの一致した意 見のようである。「一度鋳造して壊れない鋳型があったら見せて欲しいわ。」と言う。土を使おうが粘土を使おうが、 或いは石型を使おうが、絶対鋳型は壊れるという主張である。従って、いわゆる同範鏡などは「存在しない」という事 になる。基型(もとがた)から鋳型を一杯作って、それで製品を造っていくいわゆる「同型鏡」は製作できる。しかし 同じ鋳型は二度と使用できない、と言う。古代史学界では「同範鏡」「同型鏡」などと言って区別しているようにもみ えるが、この二つを同じ意味で使っているような学者もいる。 「ほんとに、現場を知らない奴らは、何を考えよるやらわからんな。文章を書く力だけで博士号貰うとるんちゃうか。」

湯道やバリを落として鏡の体裁を整える。

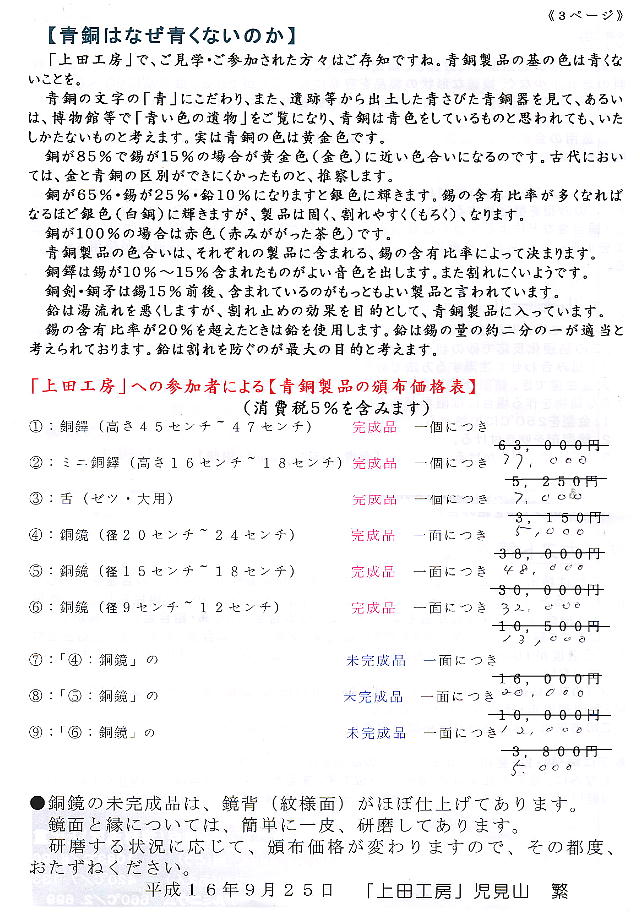

お金をもっと払えば、以下のようにきれいに研磨して「完成品」にしてくれるが、

われわれはお金が無かったので、一番粗い磨きで止めて貰った。しかしそれでも下のように結構きれいである。児見山 さんは、「磨かんでもけっこうきれいやろ。」と言っていたが、鏡面を磨く時の磨き方は教えてくれた。「手で磨いた ら一月はかかるで。」

できあがった三角縁神獣鏡と記念に貰ってきた鋳型のかけら(上右)。鋳型は砂がボロボロで今にも割れてしまいそう だったので、帰宅してすぐ両面いっぱいにセメダインを塗りつけたら、翌日にはカチカチになっていて投げても割れな い。

これなら別に磨かなくてもいいような輝き。鉄のピカピカ面のように磨いても、やがて黒ずんで来るそうだからこのままにしとこう。

ほんとに、磨かなくても結構きれいである。磨くには「水性ヤスリ」を買ってきて鏡面の外廻りを磨くのだそうだ。 そうすれば中心部は自然に磨かれると言う。製品に水をかけている児見山さんに別れを告げて「上田合金」を後にする。 上田さん、児見山さん、他のみなさん、お世話になりました。ありがとうございました。

最近の急激な金属原料の値上がりによって、この工房の値段も上げざるを得なくなりました、と児見山さん。

1962年に、森浩一氏がはじめて「三角縁神獣鏡は国産である。」という説を唱えて以来、この鏡を巡る論議は現在も 続いている。卑弥呼が貰った「銅鏡百枚」がこの三角縁神獣鏡にあたると主張している「邪馬台国近畿説」の人々は、前 述した新井宏氏の「鉛同位体比」による分類などには全く関心を示さない。どころか、スプリング8の蛍光X線分析を利 用した別な方法で、三角縁神獣鏡が中国産だという事を証明しようとした(2004年、泉屋博古館:樋口隆康館長)。 だがこの時の実験は、(1).用いた資料の殆どが発掘調査で出土したものではないこと、(2).原料産地と製作地とは論理的 に無関係、(3).金属考古学的にみて、その解析方法には基本的な誤りがある(新井宏、2005)などの問題点を指摘されて、 中国産説の陣営にとってはかえって墓穴を掘ってしまった形になった。加えて三角縁神獣鏡の出土例は年々増え続け、今 では推定埋蔵鏡も含めて「千枚は下るまい。」と言われる数に上っている。ここへ来て、昔は「卑弥呼が貰った鏡は絶対 三角縁神獣鏡しかありえない。」と主張していた樋口隆康氏などは、最近「三角縁神獣鏡よりもむしろ画紋帯鏡のほうが 可能性がある。」などと言うようになった。この数から見ても、製作年代から見ても、三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡などと いう理屈はあり得ないのだが、いまでも「三角縁神獣鏡は中国産」という信奉者がいるのには驚かされる。 ちなみに安本美典博士は、文献史学と天皇在位期間の研究から、「三角縁神獣鏡は、崇神天皇、景行天皇の頃にさかんに 製作されたもの」という結論を導き出しているが、私もそのあたりが正しいと考える。卑弥呼の時代とはあまりにもかけ 離れている。

私の書架の「鏡棚」に納まった「三角縁神獣鏡」。芋焼酎を飲みながら眺めては、一人悦に入っている今日この頃である。

なお、私は「日本古代史の謎」の中で、三角縁神獣鏡についてはやや詳しく検証した。こちらもついでに読んで頂けばありがたいと思う。

・「古墳時代における伝世鏡の研究」 二上古代鋳金研究会 代表研究者 中井一夫 古墳から出土する銅鏡に伝世鏡と呼ばれる一群の鏡がある。前期古墳から出土する漢中期の鏡を指している。弥生時代に 列島内にもたらされた銅鏡が、近畿地方の弥生社会には首長の権威を象徴する銅鏡を伝世する風習があったために近畿周辺 の弥生時代の遺跡からは出土せず、古墳時代になって近畿地方に強力な政治的中心ができあがった結果、政権による権威の 保証がなされたため銅鏡を伝世する必要が無くなり、後漢末から三国時代の銅鏡と共に前期古墳に副葬されるようになった と解釈する学説がある。 この場合、列島内での伝世の期間はおよそ200〜300年となる。伝世鏡論を認める根拠の一つは、前期古墳から出土 する漢式鏡のいくつかに「手ずれ」と呼ばれる長年月にわたる磨きなどの行為によって、鏡背の文様が磨滅して朦朧となっ たものが見受けられるということである。 伝世鏡論には数多くの反論があるが、特に鏡背朦朧化現象の原因については、鋳造時の青銅(湯)の温度が低かったため に文様細部の鋳出しが甘くなった「湯冷え」であるという説と後漢末以降に銅鏡の「踏み返し」を行った際に文様が朦朧と なったとする説が対立している。今回の研究では銅鏡の観察調査と鋳造実験を主眼にして、伝世鏡の存否を検討した。 以上のような問題意識から以下の4つに力点をおいて検討した。一つ目は伝世鏡と言われているものについての観察調査 である。観察調査には、高精度デジタルマイクロスコープを利用して、肉眼観察ではなしえない高倍率の観察と記録をおこ ない、鏡背文様が朦朧となった原因を検討した。観察対象は鏡式として方格規矩四神鏡、内行花文鏡、画文帯神獣鏡を取り 扱った。特に伝世鏡論が提唱されるに至る経緯の上で、最も重要な鶴尾神社4号墳出土の方格規矩四神鏡については既に報 告している。その他に内行花文鏡では、広島県中出勝負峠4号墳出土鏡、山口県国森古墳出土鏡、奈良県池殿奥4号墳出土 鏡、福岡県宮原遺跡出土鏡を調査した。特に池殿奥4号墳と宮原遺跡出土鏡は弥生倣製鏡であり、宮原遺跡は弥生時代の遺 構から、池殿奥4号墳は古墳時代中期の墳墓から出土しており伝世の期間の差が鏡背文様の磨滅に与える影響の比較には格 好の資料である。画文帯神獣鏡に関しては、奈良県新山古墳出土鏡、伝ホケノ山古墳出土鏡、伝箸中出土鏡を観察調査して いる。鶴尾神社4号墳以外は、まだ報告できていないがそれらの観察結果も鶴尾鏡とほぼ同様となった。これらによれば、 鏡背文様が朦朧となっていても、鋳肌(鋳型から取り出したあと加工研磨を受けていない部分)の部分が大きく、朦朧化の 原因は長期間の使用による磨滅などではないことが明白となった。しかしながら、朦朧となる原因については明確な回答は 得られず、幾つかの状況証拠により踏み返しの際の技法上の問題か踏み返し鏡自体に問題が所在した可能性が高い。 2つ目の点は、中国大陸において列島内で出土する伝世鏡のような文様の朦朧とした銅鏡が有るかどうかを確認すること にした。調査地は陜西省洛陽市、山東省斉南市、大韓民国ソウル市などで類似鏡を探した。およそ600面ほどの出土鏡、 収蔵鏡に関して観察調査をおこなった。その結果2面の鏡について肉眼観察であるが、伝世鏡の鏡背文様に認められる朦朧 化現象が確認できた。山東省文物考古研究所が所蔵する出土鏡で、鏡式は異体字銘帯連弧文鏡である。肉眼観察のみなので、 詳細については今後の精密な観察と記録が必要であるが類似の銅鏡を発見できたことは、朦朧化現象を列島内での伝世とそ れによる長期間の磨滅のみに限定しなくて良いことになった。 3つ目の点は、銅鏡製作技術のなかで朦朧化現象を捉えることである。これについては、銅鏡製作技術と一言でいっても 広範なものであるため、今回の研究で行えたのは基本的な事柄に終始した。踏み返し技法との関係、熱処理技術との関係を 明らかにすべく実験をくり返したが、いずれも研究の途上である。 4つ目の点は、朦朧化が手ずれで起こったという仮説に対し、模造鏡を摩擦、研磨することによって、出土鏡の鏡背朦朧 部分と比較検討を企画したが計画段階で終了している。今後の重要な課題として残った。 以上、達成できなかった課題も残り、今後も検討を続ける必要があるが、研究の最大の成果として、伝世鏡の鏡背朦朧化 の原因は、長期間の伝世による使用の結果と考える必要は無いということが判明したことである。中国大陸の出土例からも 類似の銅鏡が出土しており、伝世鏡の考古学的根拠は無くなったと考えている。 今後は、朦朧化の原因をさらに追求することと、漢中期の鏡の列島への舶載年代、歴史的意義を明らかにすることであろう。 二上古代鋳金研究会(Futagami Society for the Study of Ancient Casting) 中井一夫(奈良県立橿原考古学研究所・調査課長 考古学)

上右側は、私が作った銅鐸である。しかし鋳物ではなく木製。一応左の「伝香川県出土」の銅鐸をまねたものだが、見ずに 彫ったので結構いい加減である。だがちゃんと中もくりぬいて、東急ハンズで買ってきた錆色の塗料を塗った。左のものは 鉄製でめちゃ重いが、通販で安かった(1万円くらい?)ので、越後長岡の鋳物屋さんから購入した。

邪馬台国大研究・ホームページ / 学ぶ邪馬台国 / 古代鏡製作

邪馬台国大研究・ホームページ / 学ぶ邪馬台国 / 古代鏡製作