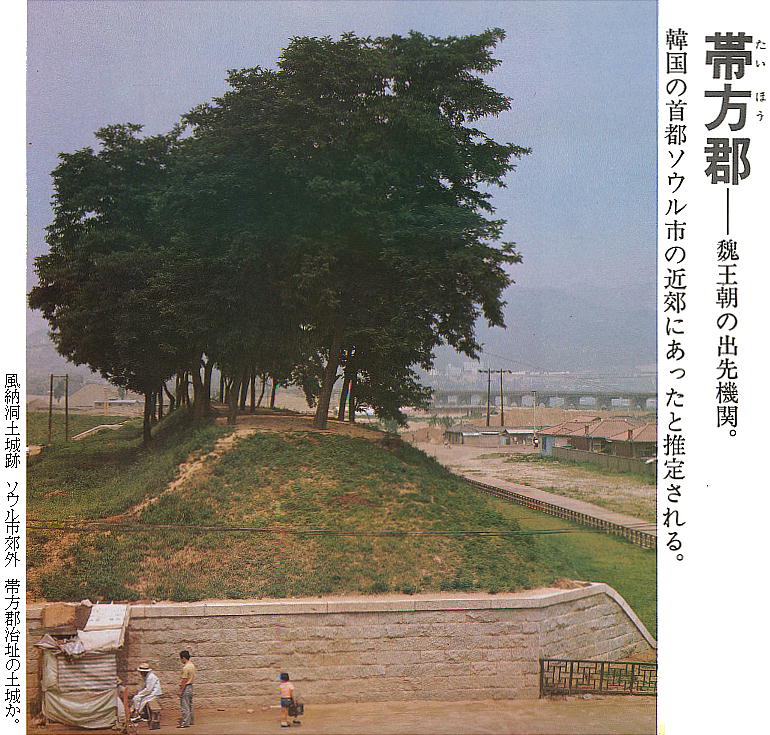

4.帯方郡と日本列島 倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。 有名な「魏志倭人伝はこの書き出しで始まっている。帯方郡は、後漢末の3世紀初めに遼東太守(中国東北部から 朝鮮半島北部にかけての領域を管理・統括する長官)であった公孫度(こうそんたく)の後を継いだ息子の公孫庚 (こうそんこう)が、後漢の衰退に呼応して独立し、楽浪郡の南を分割して作った中国の植民地である。現在のソ ウル付近がその領域だろうと考えられている。帯方の名前が帯水(漢江)という川の名前に由来していると考えら れ、この川は黄海に注ぎ、その河岸にソウルがある。 公孫氏や高句麗が中国の呉と結ぼうとすると、やがて三国時代に入った中国の「魏」は司馬宣王を派遣して公孫氏 を滅ぼし(AD238)、楽浪郡と帯方郡も魏の支配下に入る。魏がこの2郡の経営にのりだすと、朝鮮半島南部の 韓族や日本の邪馬台国からの使節が朝貢しはじめた。魏は、AD244年に、鮮卑族や烏丸族を討って勇名をはせ た幽州刺史(長官)毋丘倹(かんきゅうけん)を派遣し、高句麗の王都の丸都城(がんとじょう・現在の輯安(し ゅうあん)付近・鴨緑江中流)を占領した。翌年、毋丘倹は再び高句麗を攻め。沃沮(よくそ)からさらに粛慎 (しゅくしん・みつはせ・現在のロシア沿海州)の南部に至った。高句麗王の東川王はほとんど単身で南沃沮(現 在の朝鮮咸鏡南道)までのがれた。 邪馬台国の女王「卑弥呼」は公孫氏とも親交はあったのだが、魏が成立するとすかさず臣下の「大夫難升米」等を 魏に派遣し(239)、中国から「親魏倭王」の称号を受けるのである。その様子を「魏志倭人伝」はこう伝えてい る。 景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝獻せんことを求む。太守劉夏使を遣わ し、将って送りて京都に詣らしむ。その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、「親魏倭王卑彌呼に制詔す。 帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米、次使都市牛利を送り、汝献ずる所の男生口四人、女生口六人、班布 二匹二丈を奉り以て到る。汝がある所遥かに遠きも、乃ち使を遣わし貢獻す。これ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。 今汝を以て「親魏倭王」と爲し、金印紫綬を仮し、装封して帶方の太守に付し假授せしむ。汝、それ種人を綏撫し、 勉めて孝順をなせ。汝が來使難升米、牛利、遠きを渉り、道路勤労す。今、難升米を以て率善中郎将と為し、牛利 を率善校尉と爲し、印青綬を仮し、引見労賜し遣わし還す。 (臣松之、地はと爲すべきであろう。漢の文帝は衣を着、これを戈といいこれなり。この字はのっとらず、魏朝の 過失ではなく伝写者の誤りなり) 今、絳地交竜錦五匹、絳地スウ粟ケイ十張、絳絳五十匹、紺青五十匹を以て汝が献ずる所の貢直に答う。また、特 に汝に紺地句文錦三匹・細班華ケイ五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百牧、眞珠、鉛丹各五十斤を賜 い、皆装封して難升米、牛利に付す。還り到らば録受し、悉く以て汝が國中の人に示し、國家汝を哀れむを知らし むべし。 故に鄭重に汝に好物を賜うなり」と。 正始元年、太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし、詣書・印綬を奉じて、倭國に詣り、倭王に拜假し、ならびに詔を 齎し、金帛、錦ケイ、刀、鏡、采物を賜う。倭王、使に因って上表し、詣恩を答謝す。その四年、倭王、また使大 夫伊聲耆・掖邪狗等八人を遣わし、生口、倭錦、絳青ケン、緜衣、帛布、丹、木 、短弓矢を上献す。掖邪狗等、 率善中郎将の印綬を壹拜す。 上記を読むと、倭(邪馬台国)は「帯方郡」を通じてひんぱんに中国と行き来していたのがわかる。倭の使いが魏 の都に到達するには、「帯方郡太守」が大きな役割を果たしていたことも読みとれるのである。

前述したように、後漢末期の混乱期に公孫(こうそん)氏が遼東地方に台頭し、一帯を支配して「遼東太守」とな る。公孫氏は事実上、後漢や魏からは独立した政権となって遼東半島を支配し、楽浪郡をも支配した。さらに3世 紀の初め204年に、楽浪郡の南部を分けて新に「帯方郡」(たいほうぐん)を設置するのである。後漢書には、 女王卑弥呼が、この公孫氏が司馬懿によって滅ぼされる(238年)まで、約50年に渡って外交関係を持っていた事 が記録されている。 公孫康が楽浪郡から独立して帯方郡を作った理由は、韓国統治を容易にするためだと言われる。楽浪郡治(ピョン ヤン)では韓国を治めるのに不便だったからではないかとされ、帯方郡は、今の黄海南道もしくは京畿道近辺に有 ったと推測されていた。帯方郡治の位置は、ソウル(京城)から開城付近というのが通説だったが、「朝鮮民主主 義人民共和国」黄海道鳳山郡文井面(沙里院)の古墳の内部で、積まれたレンガに「帯方太守張撫夷」の文字が発見 され、帯方郡治は沙里院付近との説も有力となった。倭はこの帯方郡を通じてもっぱら大陸の文化を移入したと考 えられているのだが、沙里院が帯方郡治だとすれば、その位置は楽浪とあまり変わらない。

公孫氏が遼東太守になって韓国統治をしやすいように帯方郡を設けたとすれば、沙里院が郡治ではあまり便利とは いえないような気がする。「漢書地理志」の註に「含資、帶水西至帶方入海。」とある。つまり帶水という川が含 資県から西向きに帶方へと流れて最終的に海にそそいでいるわけで、当初ソウル周辺が帯方郡に比定されたのもこ の為である。沙里院では全くこの条件に合わないところから、沙里院=帯方郡説を疑問視する声もある。まだ発掘 は完了していないし、ソウル周辺でも3世紀のそれらしい遺跡は発掘されていない。帯方郡の位置が確定するには まだまだ時間がかかりそうである。 しかし私見では、帯方郡の位置はやはり従来通り京畿道近辺ではないかという気がしている。前述の記録によれば、 ソウル市内を横切る漢江は、古代は帯水と呼ばれ、朝鮮半島を東西に流れていたとされるし、楽浪郡治は王険城に あり、現在のピョンヤン付近である。地図で分かるように、ピョンヤンと沙里院は非常に近い距離にある。帯方郡 をわざわざ楽浪郡から分けたのに、帯方郡治と楽浪郡治がこんなに近かったら、郡を分けた意味がない。また、ピ ョンヤンと沙里院は共に大同江の流域に属し、地勢的に見てもおかしいと思う。やはりソウル・開城付近説の方が 妥当だろう。 帯方太守を務めた張撫夷の墓から役職名が入った 「帯方太守張撫夷」 の文字が発見されていても、その地が張撫夷 の故郷であることが推定されるのであって、帯方郡治の証明とはならない。また、魏志韓伝は、韓国を 「方四千里」 と記す。帯方郡治が沙里院であれば、韓国は南北に広くなり、「南北七千里、東西四千里」であって、「方四千里」 の 表現が意味をなさないと思う。 公孫氏が滅ぼされると、それ以降、帯方郡は、魏、晋の配下に有り、三韓・倭との交流の窓口の役割を担っていた が、「八王の乱」によって中国が再び内乱状態に入ると漢民族の影響力が及ばなくなり、313年、南下してきた 高句麗によって滅ぼされる。

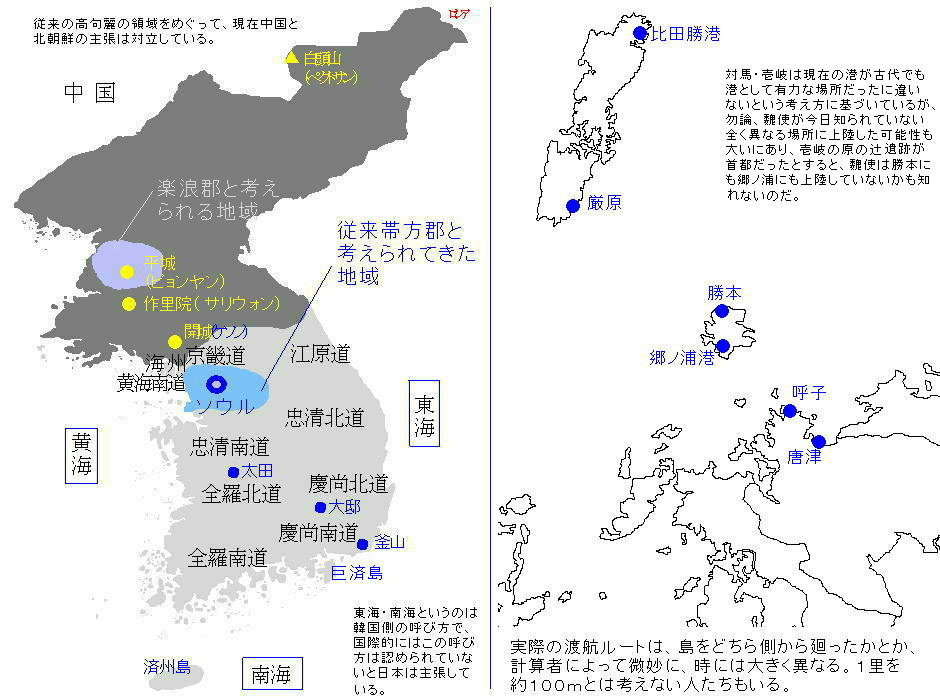

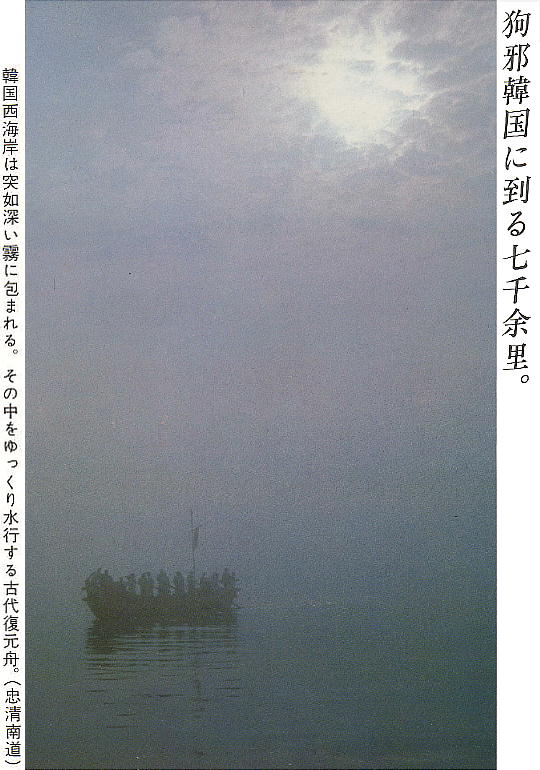

■帯方郡治から博多湾岸へ■ 魏志倭人伝にある、帯方郡から邪馬台国までの行程記事を巡っても多くの論争がある事は有名である。帯方郡治か ら狗邪韓国まで7000里。対馬国まで更に1000里。壱岐国へ1000里。末盧国まで1000里。帯方郡治 から末盧国までは合計10,000里となり、倭人伝は「帯方郡から(邪馬台国の)都までは12,000里なり。」 と記録しているので、これに従えば末羅国から2000里の範囲内に邪馬台国はあるという事になるのだが、素直 に従わない、あるいは従えない論客達が多い。倭人伝はまた里数による行程以外に日数による記事も記録している ので、奴国以後のルートを巡って百花繚乱である。奴国を春日市須玖遺跡のあたりと仮定して、以後の不弥国・投 馬国そして邪馬台国を探す旅は今日もどこかで誰かが続けているのだろうが、もし帯方郡治が沙里院付近というこ とになれば、この里数計算にも何らかの影響が出ることになるのだろうか。

里程については、「帯方郡から狗邪韓国までが7,000余里」、「狗邪韓国、対馬国、壱岐国、末盧国の間は各 々1,000余里」という、地図で実測できる尺度が記載されているので、実際の距離に合わせてみると、概ね1 里は約100mになる。つまり、1,000里は100kmに当たるわけであるが、厳密には記載と会わない部分 もあるし、肝心の邪馬台国までは距離記載が無く行き方と所要日数だけである。 <倭人伝の記述> 想定ルートと現実の距離 ・「帯方郡から狗邪韓国に至る 水行 7,000余里(約700km) ① 漢江河口 巨済島 612km ② 漢江河口 釜山 640km ③ 海州 巨済島 666km ④ 海州 釜山 691km ・「狗邪韓国から対馬国に至る 海を渡る 1,000余里(約100km) ① 巨済島 比田勝港 44.5km ② 巨済島 厳原 92km ③ 釜山 比田勝港 49.5km ④ 釜山 厳原 98km ・「対馬国から一大国へ 南 海を渡る」 1,000余里(約100km) ① 比田勝港 郷乃浦 68km ② 比田勝港 勝本 65km ③ 厳原 郷乃浦 45キロ ④ 厳原 勝本 39キロ ・「一大国(壱岐)から末盧国へ 海を渡る」 1,000余里(約100km) ①郷乃浦 呼子 31km ②郷乃浦 唐津 45km ③勝本 呼子 45km ④勝本 唐津 55km ・「末盧国から 伊都国へ 東南 陸行 500里(50km) ①呼子 唐津街道経由 三雲 51km ②呼子 天平道経由 三雲 61km ③唐津 唐津街道経由 三雲 36km ④唐津 天平道経由 三雲 46km ・「伊都国から奴国へ 東南 100里(10km) ・「奴国から不弥国へ 東行 100里(10km) ・「不弥国から投馬国 南 水行 20日」 ・「投馬国から邪馬台国 南 水行10日 陸行1月」

邪馬台国大研究・ホームページ /学ぶ古代史/ 帯方郡と日本列島