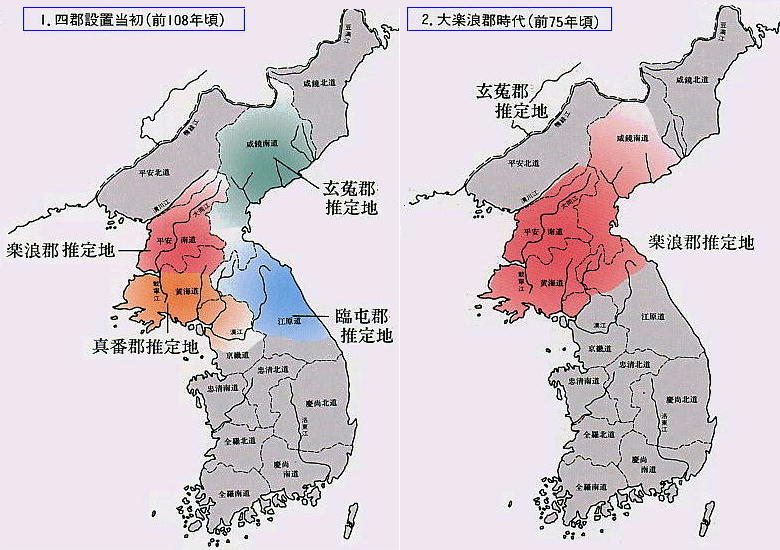

3.楽浪郡と日本列島 ■楽浪郡の変遷■ 資料によれば、楽浪郡はもとの衛氏朝鮮国の王都、王険城(おうけんじょう)を郡治とし、郡治は郡内の朝鮮県に 属していた。その地は現在の平壌(ピョンヤン)市付近だと推定されている。設置当時の郡治は明らかではないが、 真番郡・臨屯の廃止、玄菟郡の移転に伴い、その領地の大部分を楽浪郡に併合したものと考えられ、通称これ以降 の楽浪郡を「大楽浪郡」と呼ぶ。大楽浪郡に属する諸県は25を超え、漢書地理誌では62,812戸・406, 748人居たという。日本海側を指す嶺東(れいとう)の7県には軍事組織として東部都尉(とうぶとい)が置か れ、郡の南部には南部都尉(なんぶとい)が置かれていた。 前漢政権を奪った王莽(おうもう)政権の「新」(しん)の時代には、楽浪郡は楽鮮郡と改称され、諸県も名称変 更された。新から後漢への混乱期に、一時王調(おうちょう)が独立地方政権を起てたりしたが、AD30年、後 漢の武帝は楽浪郡を回復した。しかし後漢末期の混乱期に至って、遼東地方は台頭してきた公孫(こうそん)氏の 政権下に入り、楽浪郡も公孫氏の支配下に入った。公孫氏は3世紀の初頭、楽浪郡の南部の荒れ地を分離してここ に「帯方郡」を置いた。後漢書によれば、「倭」の女王卑弥呼は、魏と親交を結ぶ前はこの帯方郡を通じて、公孫 氏と外交関係を持っていた。

■楽浪郡と日本列島■ 「漢書」「後漢書」「魏志」などには、日本が楽浪郡を通じて中国と交流を持ったことが記(しる)されており、 その位置も「倭人は楽浪東南大海の中にあり」とされている。弥生時代における中国と日本の交流は、おそらく紀 元前4・500年ころから本格的に始まったと考えられるが、漢の武帝による前108年の楽浪郡(他3郡も)の 設置を機会に、大きな転換期を迎えたと言えるだろう。楽浪郡は313年に高句麗によって滅ばされるが、それま での400年間、中国の文化・経済・社会制度などを朝鮮半島や日本列島に発信する情報基地の役割を果たしてい たのである。先に挙げたような中国の史書には、日本の弥生時代のクニグニ、或いはそのクニの「王」と称する首 長者たちが、たびたび中国に使者を送ったことを書き残している。 楽浪郡があったと見られる平壌(ピョンヤン:現在の北朝鮮の首都)市街一帯には、多くの漢式の墓(楽浪漢墓) が残っており、その埋葬方法や副葬品を調べることによって、楽浪郡が次第に朝鮮色から漢色に染まっていく過程 がうかがえる。特に前1世紀から1世紀にかけては、墳墓の副葬品等は完全に漢式のものになり、政治支配体制が 完全に漢の元に確立したことと、それに伴って漢文化が半島全体に浸透した事が見て取れるのである。 我が国においては、戦前から今日まで、楽浪とは中国・漢の武帝が紀元前108年、古朝鮮を滅ぼして平壌一帯に 設置した植民地の楽浪郡であり、楽浪文化とは即ち漢文化であるとの解釈がなされているが、この「楽浪文化=漢 文化」という見方は、朝鮮においては必ずしも受け入れられてはいない。「楽浪は古朝鮮の末えいであり、楽浪文 化は古朝鮮文化とその系譜を引く独自の文化である。」とされているのだ。 「楽浪文化と古代日本」を著した全浩天氏は、楽浪文化に対する日本側の解釈や定説と、朝鮮側との見解の違いに ついて触れ、「今なぜ、楽浪なのか。日本の弥生文化をはじめとする古代文化に影響を与え、倭国と倭の人々と深 い関係をもつ楽浪と楽浪文化が問われ、全面的かつ根底的な再検討が必須であると要請されている」と述べている。 またこの1世紀には、「後漢書・東夷伝」に有名な「奴国王」の金印の記事があり、【建武中元2(57)年、倭の奴 国が貢物を献じて朝貢し、使者は大夫(たいふ・たゆう)と称した。奴国は倭国の極南界にあり、光武帝は金印を 授けた。】、日本列島が既に中国と交流を持っていたことが記録されている。 これは、この時から中国と交流が始まったわけではなく、金印を貰う以前から交流があったと見るべきだろう。 そしてそれを証明するかのごとく、この頃から北部九州に中国系の品々を副葬する墓が多く出現する。福岡県糸島 郡(現前原市)の「三雲南小路遺跡第一号甕棺」、同筑紫郡(現春日市)の「須玖岡本遺跡D地点甕棺」、同飯塚 市の「立岩堀田遺跡十号甕棺」、同朝倉郡「東小田峯遺跡十号甕棺」、山口県下関市の「地蔵堂遺跡」等々である。

福岡県春日市「須玖岡本遺跡」D地点甕棺出土

福岡県飯塚市「立岩堀田遺跡」十号甕棺出土

福岡県朝倉郡「東小田峯遺跡」十号甕棺出土

福岡県前原市「三雲南小路遺跡」第一号甕棺出土

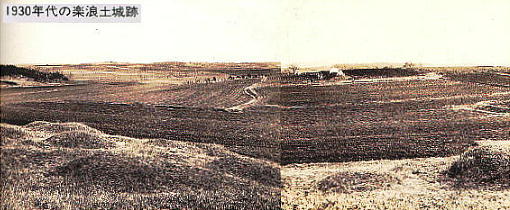

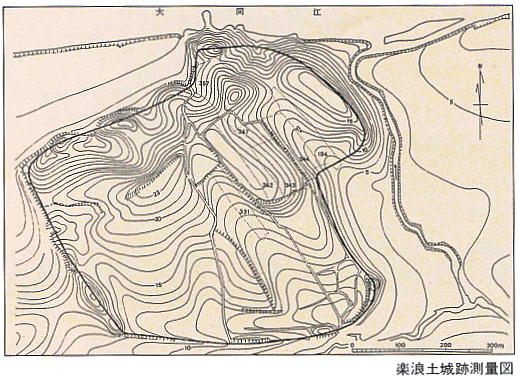

これらの遺跡から出土した遺物は明らかに中国製であり、「楽浪郡」を通じてこれらのムラ・クニの首長達が中国 から入手したものに違いない。(或いは、中国からの渡来人が持ってきたか。)いずれにしても「楽浪郡」と「日 本」の関係はこの頃に盛んになり、「楽浪郡」はその後も、日本に中国文化をもたらす窓口として、或いは中国の 権威を借りてムラ・クニを納めるための御下賜品を授かりに行く通路として、ますます栄えていったと考えられる。 卑弥呼の使者が銅鏡100枚を自ら中国の皇帝に求めたのも、おそらくは三十の同盟国の首長達にこれらの鏡を与 え、政治的な統合・連盟関係を一層強化しようという目的だったのだろう。こういう、外圧を利用して内政を整え ようという我が国首長達の施策は、明治政府にも見られるし現在でも多くの局面で同様の手法を取っていて、全く 卑弥呼の時代から変わっていない事を痛感させられる。 日本の、「強国」(今で言えばアメリカか?)の力・権威を利用してうまく立ち回るという天才的な能力は、この ころから養われてきたものなのだ。 ■楽浪郡の郡治跡■ 北魏代に作られた「水経注」(すいけいちゅう)という地理書によれば、設置当時の楽浪郡治は後の高句麗の首都 平壌(へいじょう)、即ち大同江(だいどうこう)北岸に置かれたと伝えられる。今の平壌(ピョンヤン)市街に あたる。1913年、大同江南岸の土城里(どじょうり)で土城跡が発見され、これが楽浪郡の郡治跡と考えられ、 楽浪土城(らくろうどじょう)と呼ばれた。しかし、この土城の位置が文献と合わず、規模も小さいことから郡治 であることを否定する見解も出され、郡治を巡っての論議が巻き起こった。楽浪郡治の位置については、武帝設置 当初から楽浪土城にあったとする考え方と、当初は大同江北岸にあったが、高句麗の圧迫により、後漢代に南岸の 楽浪土城に還ったとする考え方に別れ、現在まで解決されていない。

楽浪土城は、現在の平壌(ピョンヤン)市付近、朝鮮半島の西北部を流れる大同江(だいどうこう)中流域南側に その遺跡を残している。 土城は、標高58.8mの五峯山(ごほうざん)から北に延びたなだらかな台地が大同江に落ちる所にあり、周囲 よりやや高くなった地形を利用して作られている。土城の南側の丘陵地に、東西約8km、南北約4kmの範囲にわたっ て約2000基に及ぶ墳墓が残されている。これがいわゆる、「楽浪漢墓」である。 ■楽浪漢墓■ 楽浪漢墓とは、楽浪郡で働いていた役人たちの墓をいい、平壌(ピョンヤン:現在の北朝鮮の首都)市街一帯にそ の数は2000以上にのぼると言われる。墓は多くが下級役人たちのもので、漢から派遣されてきた上級官吏は、 生まれ故郷の墓に葬られるという漢の習慣に従ったため、楽浪漢墓には葬られていない。 この楽浪漢墓からその変遷をたどると、前1世紀前半まではまだ朝鮮半島北部に特有な青銅製武器や馬具が見られ、 前1世紀後半頃から変化が認められる。漆器などに代表される漢文化の影響が徐々に強くなる傾向が見られ、紀元 1世紀の前半には副葬品全般に漢文化の影響が強く現れ、局地的な地域性を残したものが見られなくなってくるの である。以下にその変遷の一覧表を掲示する。

■三郡のその後■ 楽浪・臨屯・真番・玄菟の4郡が朝鮮半島に置かれていたことはほぼ確実である。しかし楽浪郡を除く3郡の正確 な位置は分かっていない。臨屯郡は、郡内に15の県が置かれ日本海側にあったと推定されている。真番郡は雲県 (そうけん)に郡治(役所)を置き、やはり15の県があった。位置については朝鮮半島北部説と南部説が対立して いる。玄菟郡は、当初朝鮮半島北東部に置かれていたが、後に遼東地域に移転した。「漢書」に書かれている玄菟 郡は移転以後の玄菟郡で、郡治は高句麗県に置かれていた。紀元前82年、真番郡・臨屯郡が廃止され、玄菟郡も 前75年に遼東に移転している。四郡設置からわずか33年で楽浪郡を除く3郡が朝鮮半島から姿を消した事になる。 これは■(わい)や高句麗などの諸民族の勃興がその原因だと考えられている。 ■楽浪郡の終焉■ 後漢末期の混乱により、遼東地域では「遼東太守」であった公孫氏(こうそんし)政権が事実上独立し楽浪郡をも 支配した。公孫氏は3世紀の初め、楽浪郡の南部を分けて「帯方郡」を設置した。邪馬台国の女王「卑弥呼」が、 この帯方郡を通じて約50年間、公孫氏と親交を結んでいた事は有名である。 238年公孫氏は魏に滅ぼされ、楽浪・帯方の二郡は再び中国の支配下に置かれた。卑弥呼が、魏の成立と同時に (公孫氏滅亡の翌年:239年)魏に使者を送ったのも又有名であって、「変わり身の卑弥呼」「外交の機微をわ きまえた女王」「臨機応変の国際感覚」などと形容される。卑弥呼は、「親魏倭王」の称号と100枚の銅鏡を贈 られた(魏志倭人伝)。 やがて魏は「晋」に代わり、、「晋書」地理誌によれば、楽浪郡6県3,700戸、帯方郡7県4,900戸とその 規模は漢代に比べると激減している。そして西晋王朝も異民族の侵入(301年の「八王の乱」(はちおうのらん) が始まり)で解体し、楽浪郡も高句麗の攻撃を受けて313年に滅亡し、420年余りに及ぶその長い歴史を閉じ たのである。楽浪難民の中には渡来人として倭へ渡ってきた者も多い。

邪馬台国大研究・ホームページ /学ぶ古代史/ 楽浪郡と日本列島