Music: A Taste of Honney

Music: A Taste of Honney

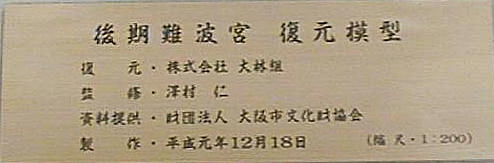

大阪市立博物館

2000.4.29(祝)歴史倶楽部例会

難波の宮跡からここまでは歩いて20分ほどである。

大林組はここでも活躍している。復元模型ばかりでなく、

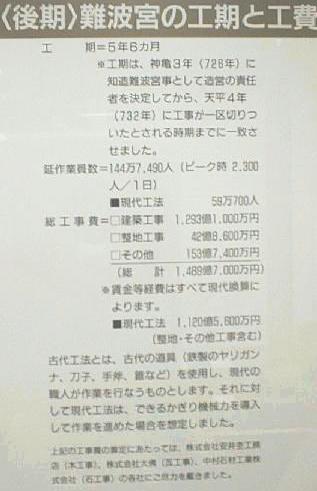

もし現代人がこの難波の宮を建造した場合、幾らほどの費用がかかるかもSumilationしている。

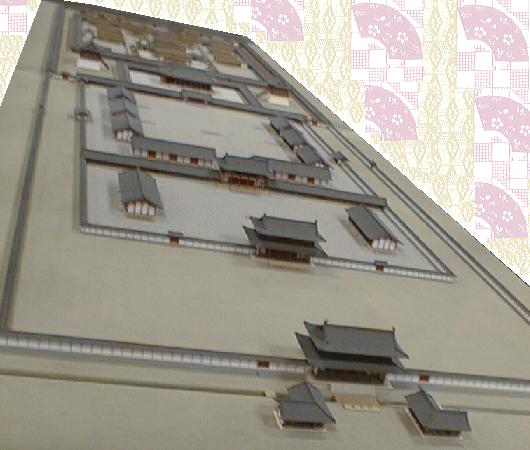

発掘現場の再現と、そこに残った柱の跡から針金で柱・建物の骨格を再現してある。

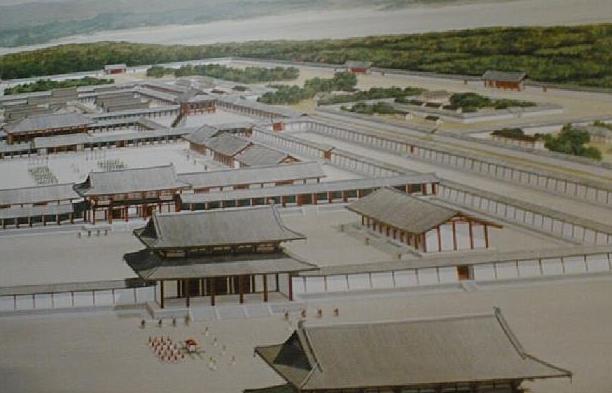

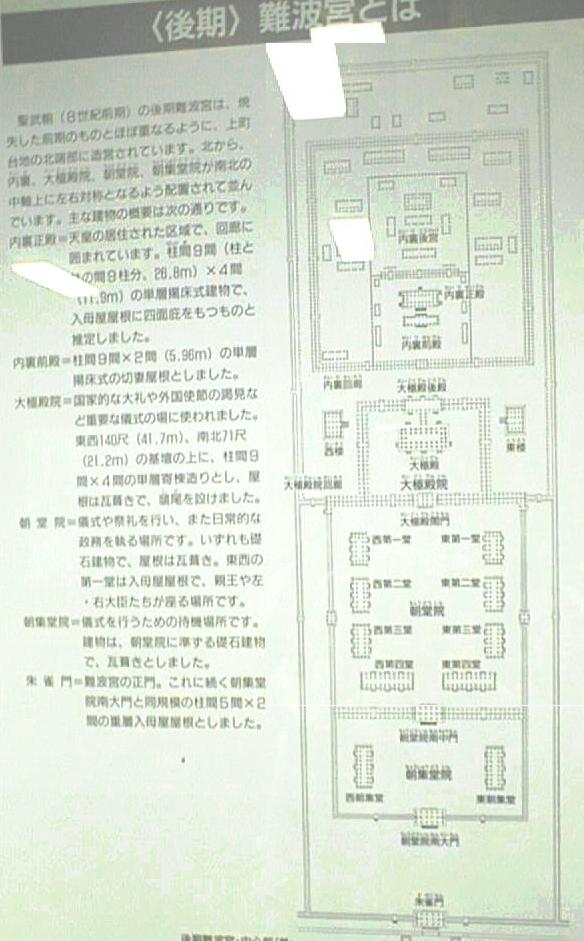

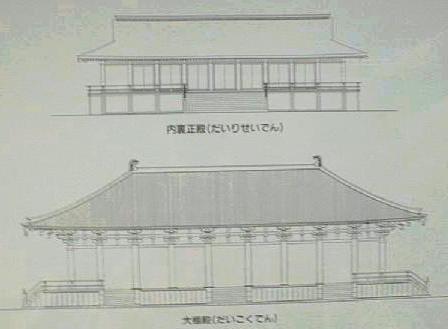

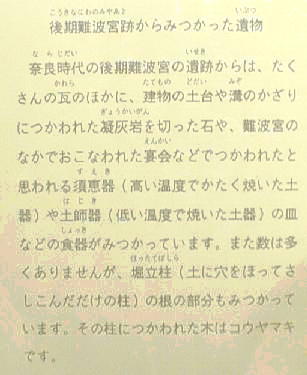

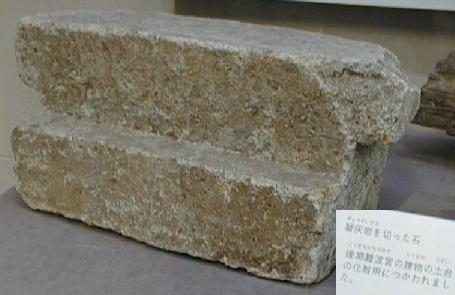

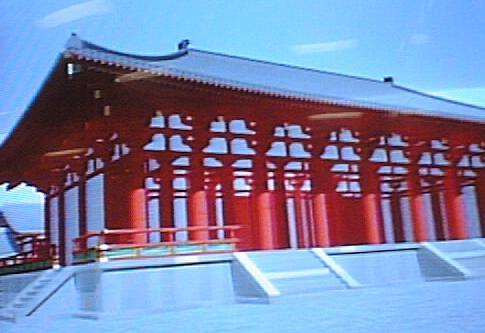

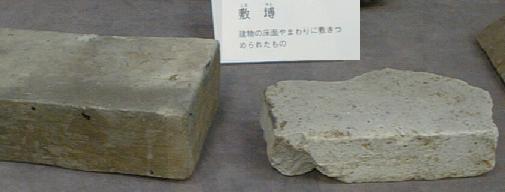

聖武天皇は、神亀元年(724年)、皇位につくとすぐに難波宮の造営を計画する。当時首都は平城京だったが、難波は「副都」 とされていたにもかかわらず、前期難波宮は朱鳥元年(686年)の火災により焼け落ちたままになっていたので、新たに宮殿を 復興する必要があると考えたのである。 造営は神亀3年(726年)から始められ、前期難波宮が日本古来の建築様式で建てら れていたのに対して、後期難波宮は大陸式の建築様式で飾られていた。大陸式の建築様式とは、基壇上に礎石を据えその上に 柱を立て、屋根には瓦を葺くというもの。7世紀末に造営された藤原宮以降、宮殿をより立派にみせるため、大極院や朝堂院 などの中心部の区画は、大陸式の建築様式で飾るようになっていたのである。

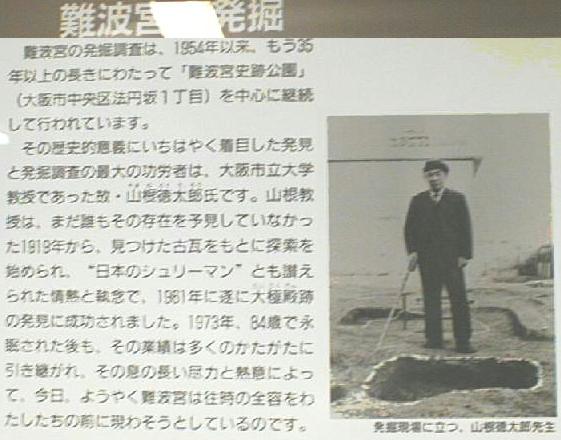

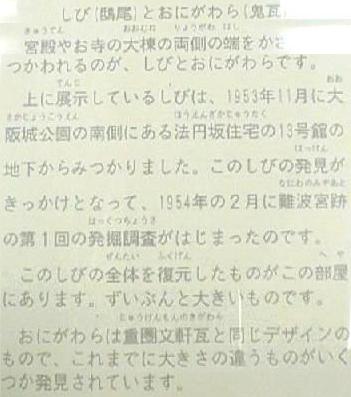

【難波宮発掘調査の歴史】 難波宮の名は、古代の歴史書にしばしば登場するものの、その所在地については長い間不明のままであった。大阪市中央区法円 坂の工事現場から出土した古瓦に注目し、考古学の手法を用いてここが難波宮の跡であったことを実証したのは、大阪市立大学 の教授であった山根徳太郎氏である。この瓦は奈良時代のものと考えられたことから、この地に難波宮のあることを確信した山 根氏は、大学を退官後、昭和29年(1954年)2月、記念すべき第1次発掘調査をおこなった。その現場は今府営住宅のはずれにあ るが、標識も何も立っていないので、見た目には全く分からない。 調査は困難を極め、なかなか難波宮の確証は得られなかったが、昭和36年(1961年)春、聖武天皇再建による宮殿の中心的建物で ある大極殿(だいごくでん)が発見され、この地に難波宮のあったことが実証された。昭和47年(1972年)には前期難波宮の中心部 を飾る八角殿が、また平成4年(1992年)には宮殿の中央門である朱雀門が発見され、注目を集めた。いずれも、わが国の他の宮 殿には例のない多くの特徴がみうけられる。

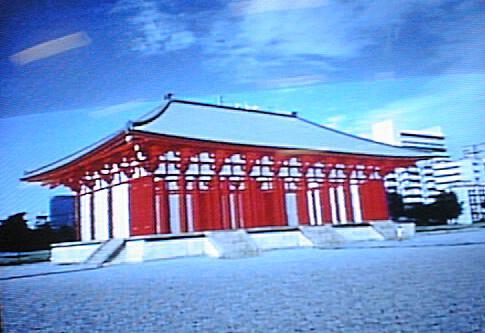

Computer Graphics で見る難波宮

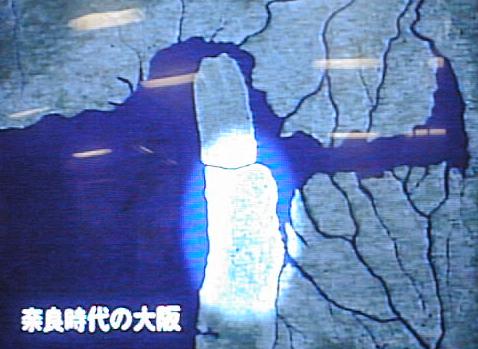

奈良時代でもまだ河内湖(内海)は存在していた。光の当たっている部分が右上のようになっていた。

現代の都市における難波宮の位置(下左)と難波宮(下右)。

今の「難波宮公園」

Computer Graphicsというのは全く有効である。まるでその時代に戻ったように、復元された建物や付近の地理を見ることが 出来る。遺構を見て、資料を見て、更にこのGRAPHICSで完璧に、難波宮は我々の脳内によみがえる。

<お断り!> ここに掲げた画像は、旧大阪市立博物館におけるものです。2001年11月3日、大阪市立博物館は「大阪歴史博物館」 として改装され、現在はこのような展示にはなっていません。

邪馬台国大研究・ホームページ /学ぶ邪馬台国/ 難波宮めぐり「資料編」