Music: Lion King

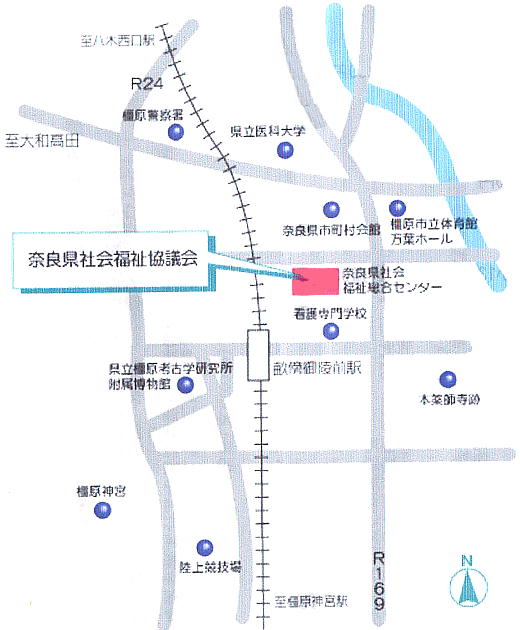

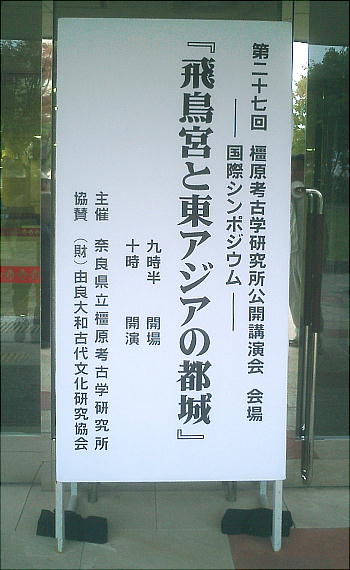

Music: Lion King文化の日、奈良に住む橋本さんと語らって、奈良県立橿原考古学研究所が行なった公開講演会なるものを聴きに行った。「飛鳥宮 と東アジアの都城」と題しての講演会だったが、私は飛鳥は好きだし、あの都の成因や築城過程にも大いに興味がある。どうして 推古天皇は飛鳥に都を持ってきたのか、どうしてあんな鄙びたムラで百年も都が続いたのか、おまけにその都と東アジアの都との 関係と来ては、「こりゃ聴かずばなるめぇ」と近鉄電車に乗ってやってきた。会場は奈良県社会福祉総合センターという畝傍山の 麓のビルの六階で、少し雨模様のスッキリしない空模様だったが「文化的」な一日を楽しんだ。

すぐ側に畝傍山が。あの麓に神武天皇陵を初めとして、綏靖、安寧、懿徳と4つの天皇陵が点在し、畝傍山を取り巻いている。

何故ここにドラゴンが?

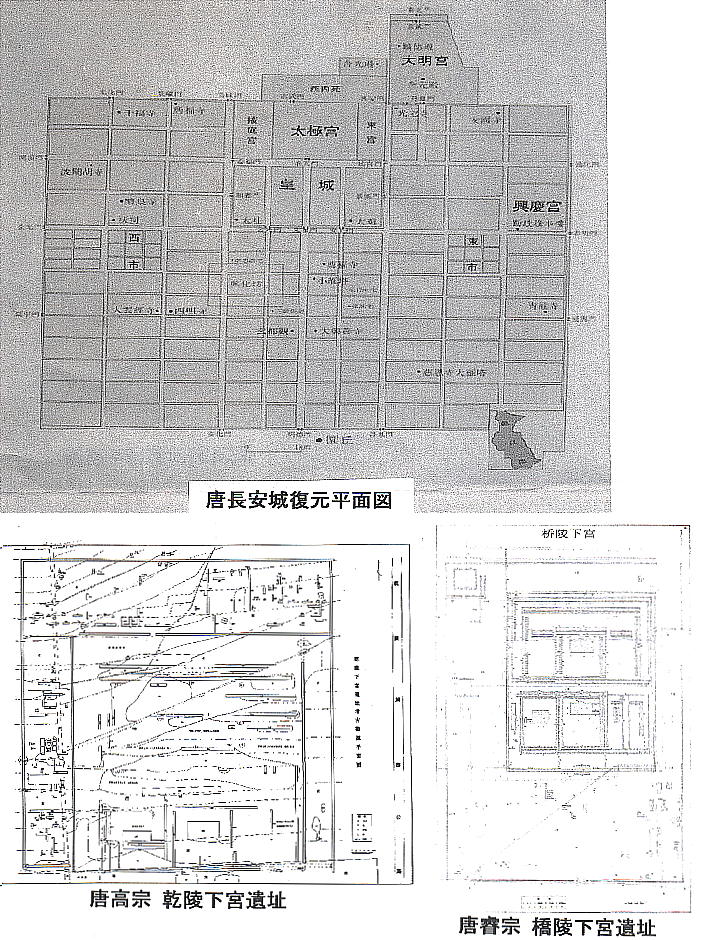

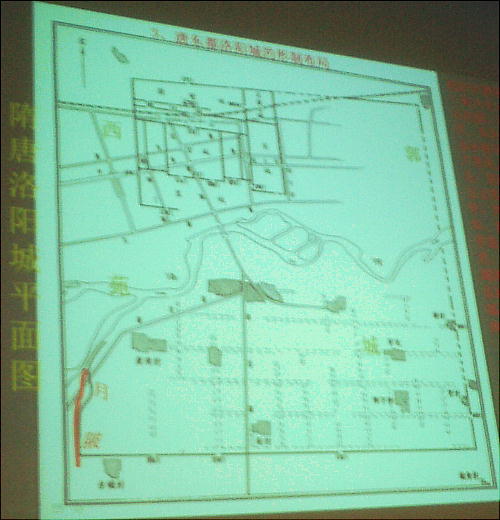

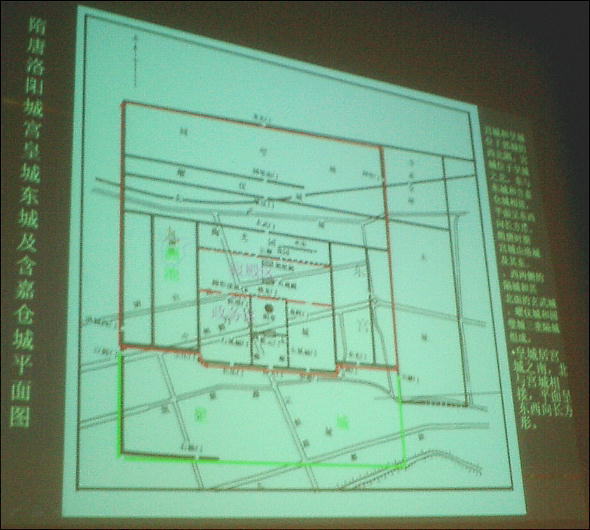

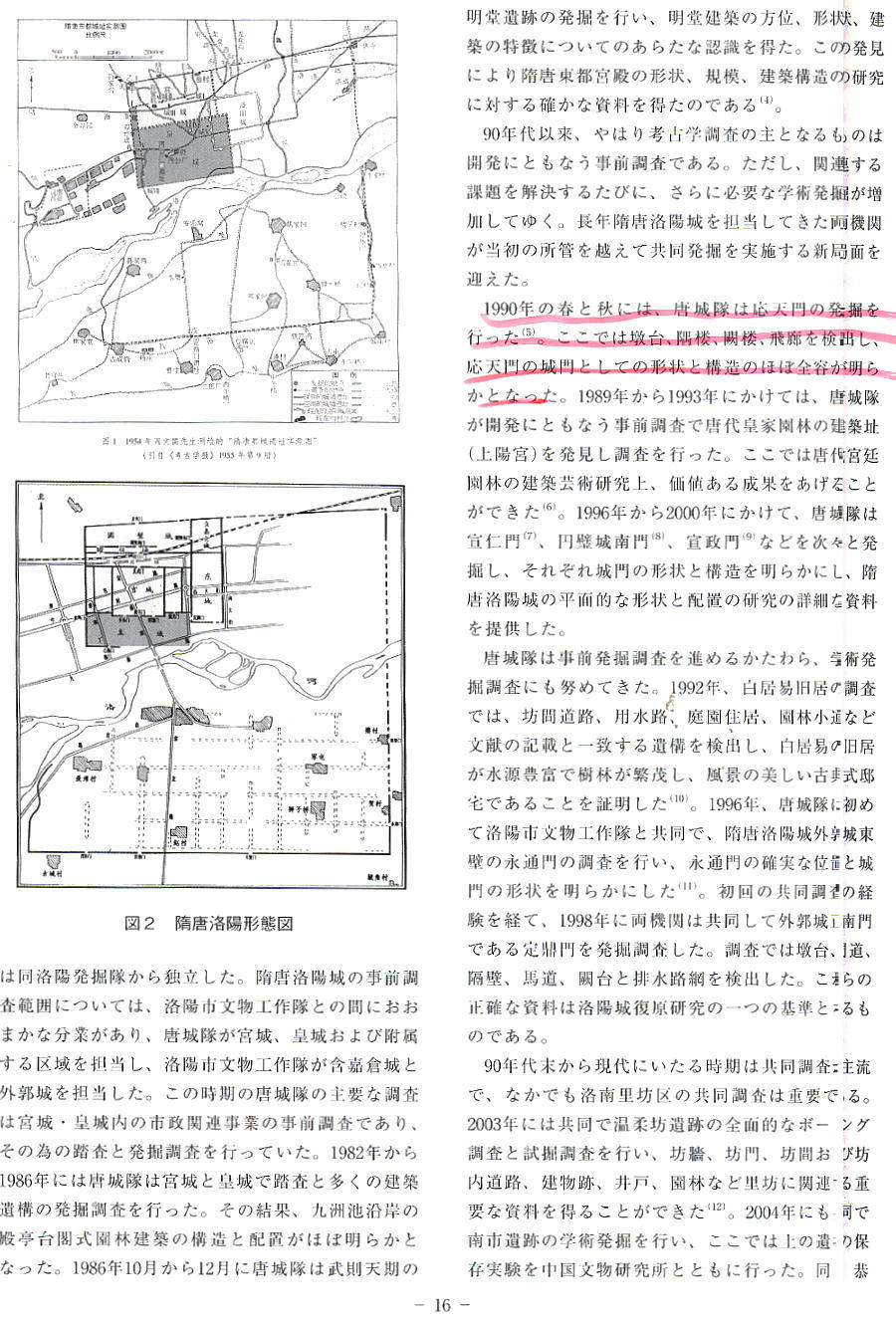

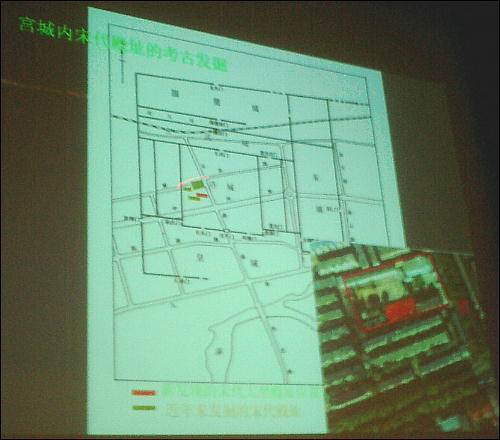

第27回橿原考古学研究所公開講演会 今年、当研究所は創立70周年という節目の年を迎えました。これまで数多くの調査研究を実施してきましたが、そのひと つが飛鳥京跡の調査です。今年は博物館の秋季特別展「宮都 飛鳥」の国際シンポジウムとして、飛鳥京跡の調査研究の 成果を東アジアの都城遺跡の最新の成果とてらしてご披露致します。 ふるって御参集いただきますようご案内申し上げます。 日 時:2008年11月3日(月・祝日/文化の日) 9:30開場 10:00開演 会 場:奈良県社会福祉総合センター6階大ホール (近鉄橿原線「畝傍御陵前駅」下車 北東へ徒歩3分) テーマ:『飛鳥宮と東アジアの都城』 主 催:奈良県立橿原考古学研究所・(財)由良大和古代文化研究協会 問い合わせ先:橿原考古学研究所/TEL:0744-24-1101㈹ ☆入場先着 550吊【入場無料・資料無料配布】 プログラム 10:00~10:10 開会挨拶 小島 祥光【橿原考古学研究所副所長】 10:10~11:00 講演①「『飛鳥京』と藤原京―東アジアの中の飛鳥―」 林部 均【橿原考古学研究所総括研究員】 11:00~12:00 講演②「泗■(さんずいに比)期百済都城と寺刹」 金 洛中【韓国国立扶余文化財研究所】 12:00~13:00 〈休 憩〉 13:00~13:20 平成20年度文化財保護功労者感謝状贈呈式 奈良県教育委員会 13:30~14:30 講演③「唐東都洛陽城の考古発掘と研究」 韓 建華【中国社会科学院考古研究所】 14:30~15:30 講演④「飛鳥京研究の諸問題」 和田 萃【京都教育大学吊誉教授】 15:30~15:40 〈休 憩〉 15:40~16:40 シンポジウム (コーディネーター:松田 真一【橿原考古学研究所附属博物館長】) 16:40 閉会挨拶 ☆司 会 寺沢 薫【橿原考古学研究所総務企画部長】 橿原考古学研究所附属博物館の秋季特別展「宮都 飛鳥」は平成20年10月4日(土)~11月30日(日)まで開催 しております。(橿原考古学研究所HPより)

司会 寺沢薫氏

橿原考古学研究所、総務企画部長である寺沢薫氏は勿論学者である。学術報告書以外に、この人の書いた最近の本には以下の ようなものがある。 ・日本の歴史 第02巻 王権誕生 著者: 寺沢薫 発行年月日:2000/12/10 -------------------------------------------------------------------------------- 内容紹介 -------------------------------------------------------------------------------- 稲作伝来と戦争列島最大のドラマ 列島が揺れ動く倭王登場へ。 前6世紀末から4世紀末、稲作伝来以来、日本列島は大きく変貌した。弥生人の生活はどのようなものであったのか。各地に 残る環濠集落、石剣が突き刺さった人骨、大量に埋紊された銅鐸・銅剣、巨大墳丘墓の築造。カミから神へ、マツリから祭り へ、ムラからクニ、国へ。王権誕生・確立までのダイナミックな歴史のドラマを最新の研究成果を結集し描く。 水稲は、列島をどのように変えたのか。なぜ、戦争が始まったのか。群雄割拠した国々は、いかに統合され、王権成立へと至 ったのか。そのとき卑弥呼はどこにいたのか。最新の考古学が古代の謎を解く。 -------------------------------------------------------------------------------- 目次 -------------------------------------------------------------------------------- プロローグ 弥生時代とは 第1章 稲作伝来 第2章 コメと日本文化――日本的農業と食生活 第3章 青銅のカミとマツリ 第4章 倭人伝の国々 第5章 情報の争奪と外交 第6章 倭国乱れる――王権への胎動 第7章 王権の誕生 第8章 王権の伸長 エピローグ 世界史と現代へのまなざし --------------------------------------------------------------------------------

橿原考古学研究所の公開講演会も今回で27回を迎えます。この1年間も、橿原考古学研究所では、県内の数多くの遺跡の 発掘調査を行い、重要な歴史資料としての蓄積や学会の寄与ということだけでなく、発掘調査の現地航海、研究所のアトリ ウムでの公開展示、附属博物館における展覧会など、幅広く普及啓蒙活動も行ってまいりました。公開講演会も、当研究所 の、そうした日日の研究活動の一端を皆様にしっていただきたいとの趣旨であります。 当研究所の研究活動の中心的な柱の一つが、奈良県教育委員会の学術調査事業としてすすめて参りました飛鳥京跡の発掘調 査です。今回の公開講演会は、2003(平成15)年度からの飛鳥京内郭中枢部の発掘調査が終了し、これまでの成果を 纏めた報告書を刊行したことをうけて、「飛鳥宮とアジアの都城」をテーマとしました。日本国内については、これまでの 調査成果をふまえて、国内の都城の変遷のなかに飛鳥京を位置づけます。国外については、韓国・中国の研究者をお招きし、 最新の発掘調査の成果をご報告いただきます。また、東アジアの中での比較を通して、飛鳥の「首都像」に迫ります。当研 究所が進めてまいりました中国・韓国との学術交流の成果の一端をお聞き頂ければと思います。 最後になりましたが、当研究所は今年で創立70周年を迎えます。これも、平素、多くの方々からいただいているご支援の 賜物であります。心から感謝申し上げるとともに、今後とも当研究所の調査研究活動に対する一層のご理解とご協力を賜り ますようにお願い申し上げます。 なお、本講演会の開催にあたりましては、財団法人由良大和古代文化研究会と財団法人日韓文化交流基金より助成をいただ いておりますことを申し添えます。

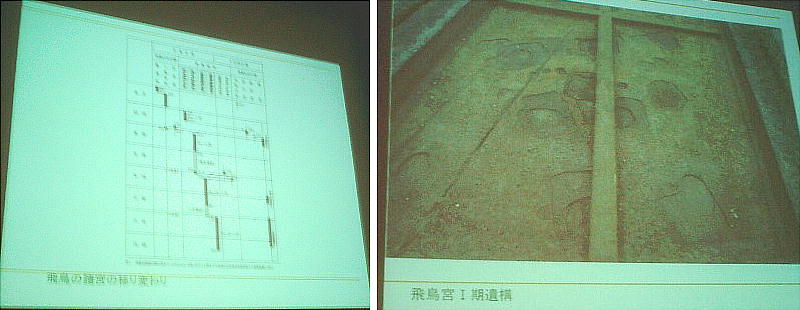

1.飛鳥京 飛鳥に最初に王宮を造営したのは舒明天皇である(舒明2年=630年)。飛鳥岡本宮である。(推古天皇の豊浦宮」 は一応宮都だが王宮ではないという見方のようである。)飛鳥宮Ⅰ期遺構が該当すると考えられている。しかし舒明8 年(636)に飛鳥岡本宮が焼失すると、舒明は飛鳥を捨て二度と戻らない。 再び飛鳥に王宮を造るのは皇極天皇である。飛鳥板蓋宮である(皇極2年=643年)。飛鳥宮Ⅱ期遺構がこれにあた る。 皇極は再び飛鳥板蓋宮で即位し斉明となる(斉明元年=655年)。そして飛鳥板蓋宮が焼失した後、同じ場所で造営 されたのが後飛鳥岡本宮である。 斉明は後飛鳥岡本宮を造営するだけでなく、「日本書紀」の「宮の東の山」「石の山丘」にあたる酒船石遺跡、「狂心 の渠」といわれた運河(飛鳥内垣内遺跡)、亀形石槽・小判型石槽などの導水施設、中大江の漏剋と推定される水落遺 跡、飛鳥京跡苑池遺構や石神移籍など、飛鳥に於いてさまざまな施設を造営・整備した。飛鳥は斉明によって荘厳に整 備された。私は、この段階から飛鳥宮を核として、その周囲に「京」が形成され始めたとみたい。 なお、飛鳥宮Ⅱ期以降、天皇一代一宮という歴代遷都を止めつつあるように見える。王宮の位置がほぼ固定されてくる。

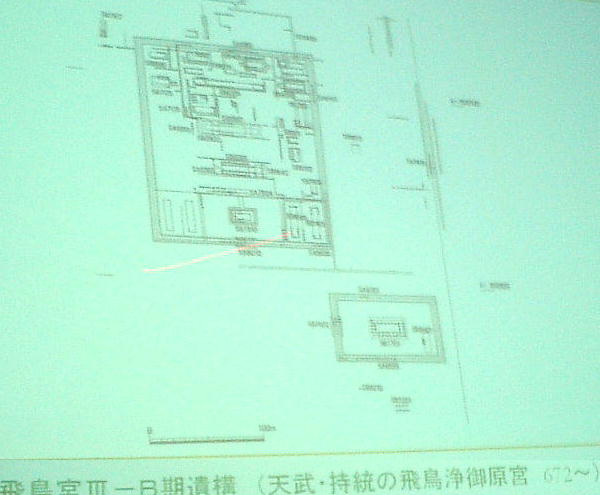

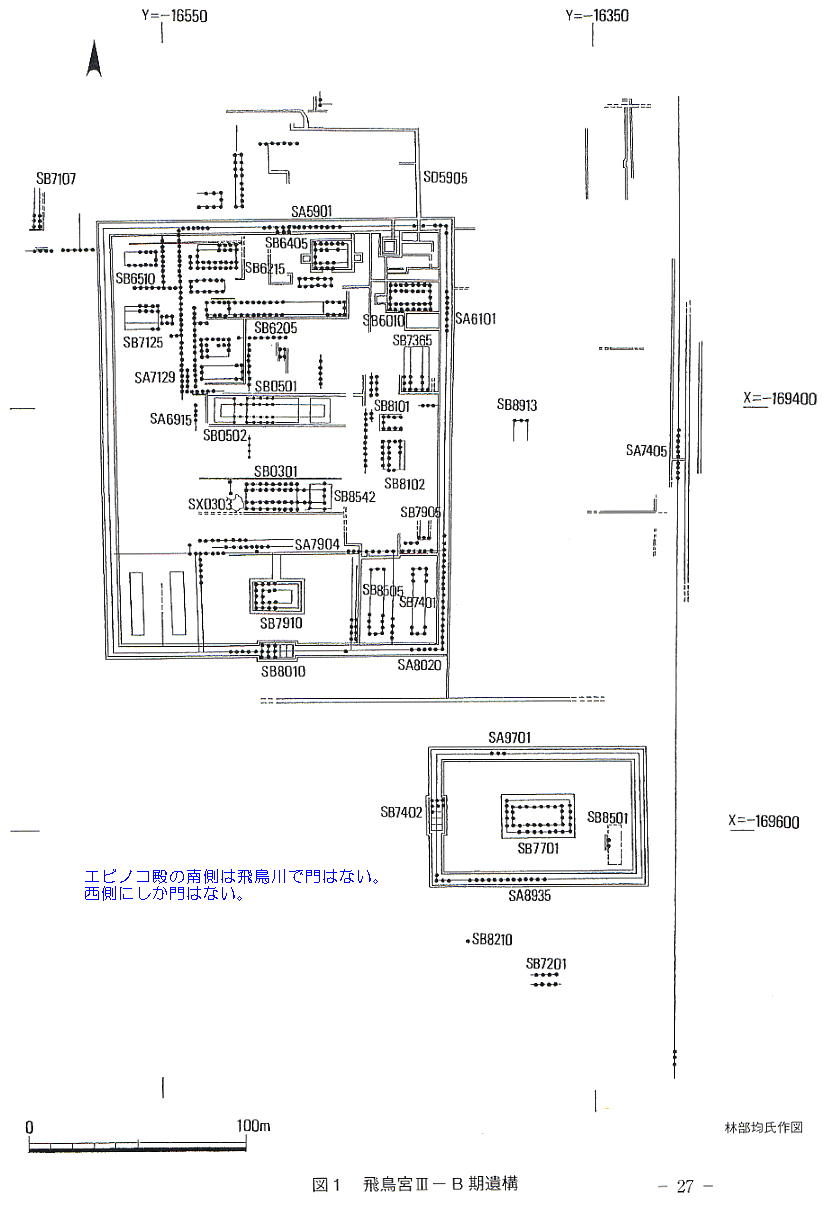

「飛鳥京」の成立 壬申の乱(672年)に勝利した天武は、飛鳥浄御原宮で即位した。飛鳥浄御原宮は飛鳥宮Ⅲ期遺構の後半(Ⅲ*B期) が該当する。天武は斉明の造った飛鳥岡本宮(飛鳥宮Ⅲ*A期)の内郭をそのまま継承して、その東南にエビノコ郭 (大極殿)を造営して飛鳥浄御原宮とした。 飛鳥宮を核とした「京」の整備は天武によってさらにおし進められる。天武は斉明が整備した飛鳥をそのまま継承する。 七世紀中頃以前の遺構は、王宮である飛鳥板蓋宮(飛鳥宮Ⅱ期遺構)や飛鳥寺を除いて正方位ではない。北で西に20 度振れる造営方位をとる。それが、飛鳥宮では皇極の飛鳥板蓋宮から、そしてその周辺の飛鳥・藤原地域では天武朝前 後から正方位をとるようになる。・・・その結果、飛鳥宮を中心として、広い範囲に正方位を指向した建物群が配置さ れるという、視覚的に特殊な景観が飛鳥・藤原地域に出現することになった。 周辺地域では、様々な方向を向いた遺構が検出されつつある。このような様相のなかで飛鳥・藤原地域だけが正方位で 建物群が整然と配置されていたとするならば、その地域だけが、周辺地域からみて景観的にも特殊な空間と認識される ようになったとしても何ら上思議ではない。このような特殊な空間を「飛鳥京」と呼びたい。 「日本書紀」天武14年(685)3月の記事によると、「京職大夫」と呼ばれる「京」を管轄する役人の存在が確認 できる。また天武朝以降、「京」「京師」という用語が頻繁に見られるようになる。少なくとも天武朝の段階には、領 域的に明確な区分を持った「京」が存在したと見なくてはならない。

「飛鳥京」の特徴 「飛鳥京」の形成は、「藤原京」とは大きな違いがある。第一点に挙げられることは、最初からマスタープランがあっ て、計画的、かつ一気に進められたものではない。その点、条坊制都城である藤原京・平城京の造営過程とは大きく異 なる。とくに平城京の造営などとは根本的に異なっている。 さらに、飛鳥京には、どのような方形街区も存在しない1里(約530m)を基本単位として、それを分割することに よって成りたっている藤原京や平城京の条坊街区は「飛鳥京」には存在しない。このことは、「京」としての統一した 設計理念・企画が存在しなかったか、もしくはその意識が希薄であったことを示している。 方形街区が存在しないので、身分の上下による棲み分けなどは見られない。また、平城京にあるような、宅地の班給な どはなされていなかった可能性が高い。条坊制都城の場合は、身分によって、宅地の位置や大きさが明確に決められ、 国家から宅地を班給されていたので、それが身分表象のひとつとなっていた。しかし「飛鳥京」では、そういうことは 行われていなかったと推定される。

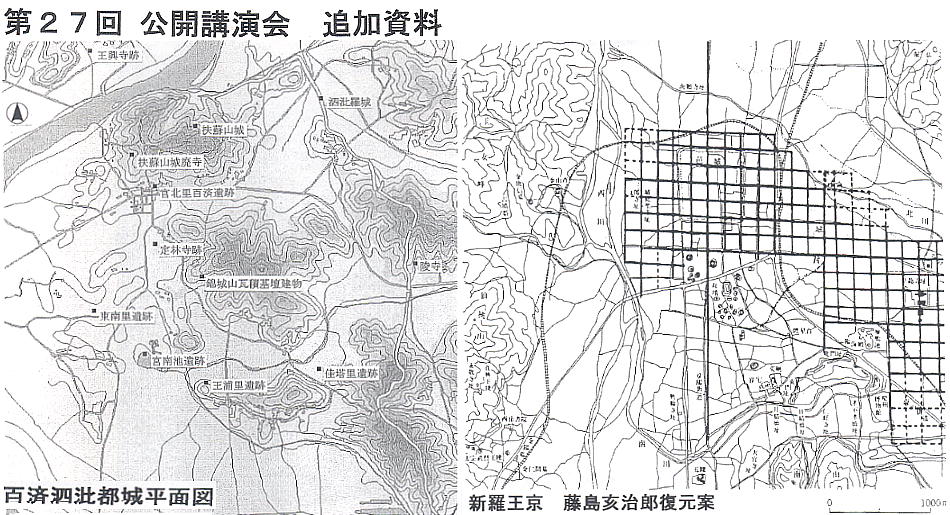

「飛鳥京」の意義 見てきたように、条坊制都城が成立する直前に、条坊制を持たない「京」の段階があったと考えたい。「飛鳥京」はま さに、その段階の「京」であった。それではこのような「飛鳥京」は東アジアの都城のなかでどのように位置づけられ るのであろうか?朝鮮半島の新羅、百済などを中心とした王都の比較検討が必要であろう。今後の大きな課題である。

2.藤原京 「新益京」 藤原京で、始めて条坊制が導入され、方形街区が造られた。周辺区域とは明確に異なる景観を造り出したという点で、 「飛鳥京」よりも、より「京」として特殊な空間へと飛躍した。 日本書紀には、藤原京は「新益京」(アラマシノミヤ)と呼ばれた。新たに益した「京」と考えられていたのであろう。 ということは、もともとの「京」があって、それよりもあらゆるものが「益した京」が藤原京なので、それ以前の飛鳥 も「京」とみなされていたことになろう。

藤原京の実態 持統8年(694)12月、持統は飛鳥浄御原宮から藤原京へと移る。いわゆる藤原京遷都である。遷都当初の藤原京 は「飛鳥京」をもその範囲に取り込み、「飛鳥京」と一体となってはじめて機能したと見るのが適切であろう。条坊制 は取り入れたが、まだまだ上完全な部分も多く、「飛鳥京」の機能も取り込んで機能していたとみるのが適切である。

実際、藤原京への遷都後も、飛鳥京は使われていた。持統9年(694)5月には、飛鳥寺の西の「槻の樹」広場では、 隼人の?属儀礼が行われているし、酒船石等導水施設の改修なども、藤原宮期に行われて使用されている。飛鳥池遺跡 の工房もなお操業を続けている。藤原宮に全ての機能が統合されていたわけではないのである。 さらに、王宮の周辺をみると、飛鳥宮周辺の有力氏族の邸宅は藤原京への遷都では廃絶していない。平城京への遷都で はじめて廃絶するのである。条坊制の導入が宅地班給にあるとするならば、京内に宅地を移さないのは上可解である。 また飛鳥寺などの寺院も、文武朝に天武の大官大寺(高市大寺)が移転するほかは、藤原京のなかに移転されることは なかった。

こういったことを見てくると、藤原京は「飛鳥京」と一体となって機能していたと考えて始めて理解できる。藤原京は、 少なくとも大宝律令が制定されるまでは、条坊制都城としては、きわめて上完全なものであったと考える。

条坊制都城の完成 大宝元年(701)8月、大宝律令が公布される。この段階になって、はじめて飛鳥に分散していた王宮・王都の機能 も全て藤原宮と京の統合され、藤原京は単独で機能する王宮・王都となったと推定する。 「続日本紀」慶雲元年(704)11月には「始めて藤原宮の地を定む。宅の宮中に入れる百姓一千五百烟に布賜ふこ と差有り」という記事はそのことを示す。おそらくこの段階まで、新たに制定・公布された大宝律令に基づいて、条坊 の施工など、藤原京の再整備が行われていたのであろう。その結果、立ち退きを余儀なくされた百姓に補償を行った記 事とみるのが適切であろう。 すなわち、この段階になって、始めて宮城が確定したことを示す。条坊制都城としての藤原京は、この段階になって、 ようやく完成したと考える。

平城京へ 2005年8月、大和郡山市下三橋遺跡において、平城京の南京極である九条大路を越えて、さらに南に条坊がのびて いる事が確認された。そしてこの条坊はすぐに廃絶されて、九条大路が京極となったという。その解釈をめぐっては今 も議論が続いており決着を見ていないが、条坊があったことは事実なので、遷都初期には、この辺りも「京」もしくは 「京」となることが予定されていたと見ていいだろう。 ともあれ、平城京の段階になって、はじめて我が国の条坊制都城はその完成をみたと言ってよい。

3.おわりに 条坊制は一気に完成したものではなく、「飛鳥京」という、その前段階の条坊制のない「京」の段階を前提として、藤 原京ではじめて条坊制が導入され、平城京で完成した。こういった王都の形成過程が我が国固有のものであるのか、ま た、東アジア社会の中で普遍的にみられるものであるのかは、今後、東アジアの王宮・王都(都城)との比較検討の中 で考えてみたい。

持統八年(694)十二月に都を移した藤原京は、中国の都城制に倣って本格的な都市区画を備えた初めての都である。ここでは、 「二官八省制」と呼ばれる官庁組織や、大宝元年(701)の大宝律令の制定によって、国を治めてゆく政治の制度、「律令制度」 が整備された。 また、和銅元年(708)には、わが国最初の貨幣「和銅開珎」も造られ、日本の貨幣制度の発祥となった。首都としての藤原京も、 縦横に走る大路と小路が張り巡らされた計画都市である。この都市の様子は、宅地の小区画や右京二条三坊(醍醐町)で出土し た三彩俑や分銅、田中廃寺での日本最古の梵鐘鋳型の出土など、発掘調査によって次々と明らかになっている。 しかしながら、藤原京では、現在の都市と同様さまざまな問題が起こった。衛生環境の悪さから起こる疫病の蔓延、日照りなど の天変地異、官庁制度の拡充による役人人口の増大など、本格的都城としての平城京へと遷都してしまう。 その後、奈良時代に入ると藤原宮は次々と水田化が進み、水田の中に税を徴集する屯倉(みやけ)や宮の廃虚と残った寺院の伽 藍が点在していたほか、興善寺遺跡で見つかった火葬墓群などの墓地も造られていたようである。長岡京を経て平安京へと都が 遠のくにつれて、水田化はより一層加速してゆく。現代の発掘調査によりその姿を再現されるまで、かつての都は土の中へと埋 もれてしまったのである。 藤原宮西南隅でみつかった專仏片は、この地の栄華を偲ぶ小さなよすがである。

百済 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 百済(くだら/ひゃくさい/ペクチェ)は、古代の朝鮮半島南西部にあった国家(346年 * 660年)。朝鮮史の枠組み では、半島北部から満州地方にかけての高句麗、半島南東部の新羅、半島南部の伽耶諸国とあわせて百済の存在した時代を朝 鮮半島における、三国時代という。新羅を支援した唐によって滅ぼされ、故地は最終的に新羅に組み入れられた。なお、日本 語における呼称「くだら」の由来は上明であるが、古くは「くたら」と清んで発音していたらしい。 1 歴史 1.1 民族と言語 1.2 建国神話 1.3 前期、漢城時期( - 475年) 1.4 中期、熊津時代(475年 - 538年) 1.5 後期、泗?時代(538年 - 660年) 1.6 百済復興運動 1.5 後期、泗■時代(538年 - 660年) 聖王によって泗■に都が移されると同時に、国号は南扶余としたが、その国号が国際的に定着することはなかった。この頃、 かつての百済の都であった漢江流域も新羅の支配下に入り、高句麗からの脅威はなくなったものの、これまで同盟関係にあっ た新羅との対立関係が生じた。聖王は倭国との同盟を強固にすべく諸博士や仏像・経典などを送ったが、554年には新羅と の戦いで戦死する。ここにおいて朝鮮半島の歴史は高句麗と百済の対立から百済と新羅の対立へ大きく旋回した。百済は次第 に高句麗との同盟に傾き、共同して新羅を攻撃するようになった。新羅の女王はしきりに唐へ使節を送って救援を求めた。東 アジアの歴史は「高句麗-百済-倭国」と「唐-新羅」のブロックが対立する構図へと傾斜していく。 660年、唐の蘇定方将軍の軍が山東から海を渡って百済に上陸し、百済王都を占領した。義慈王は熊津に逃れたが間もなく 降伏して百済は滅亡した。

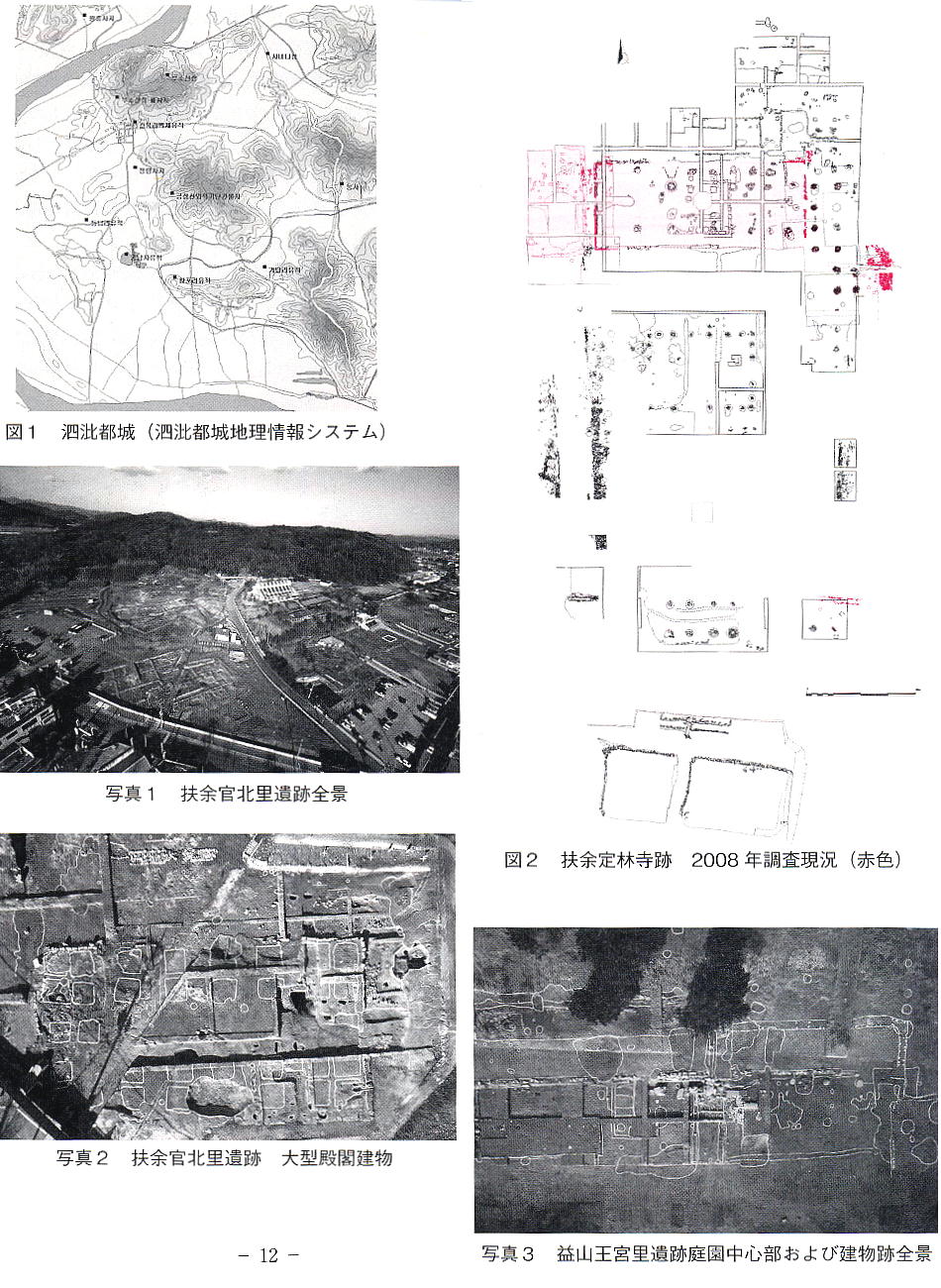

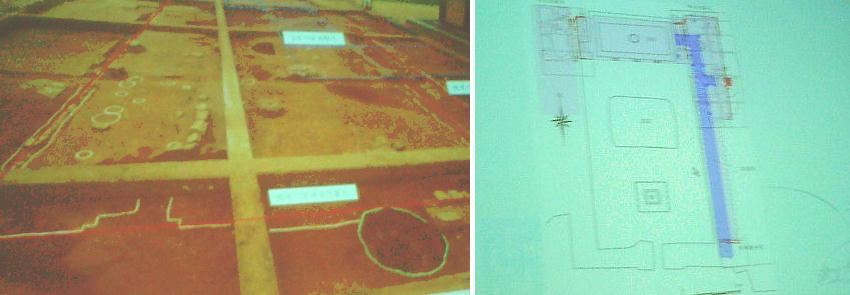

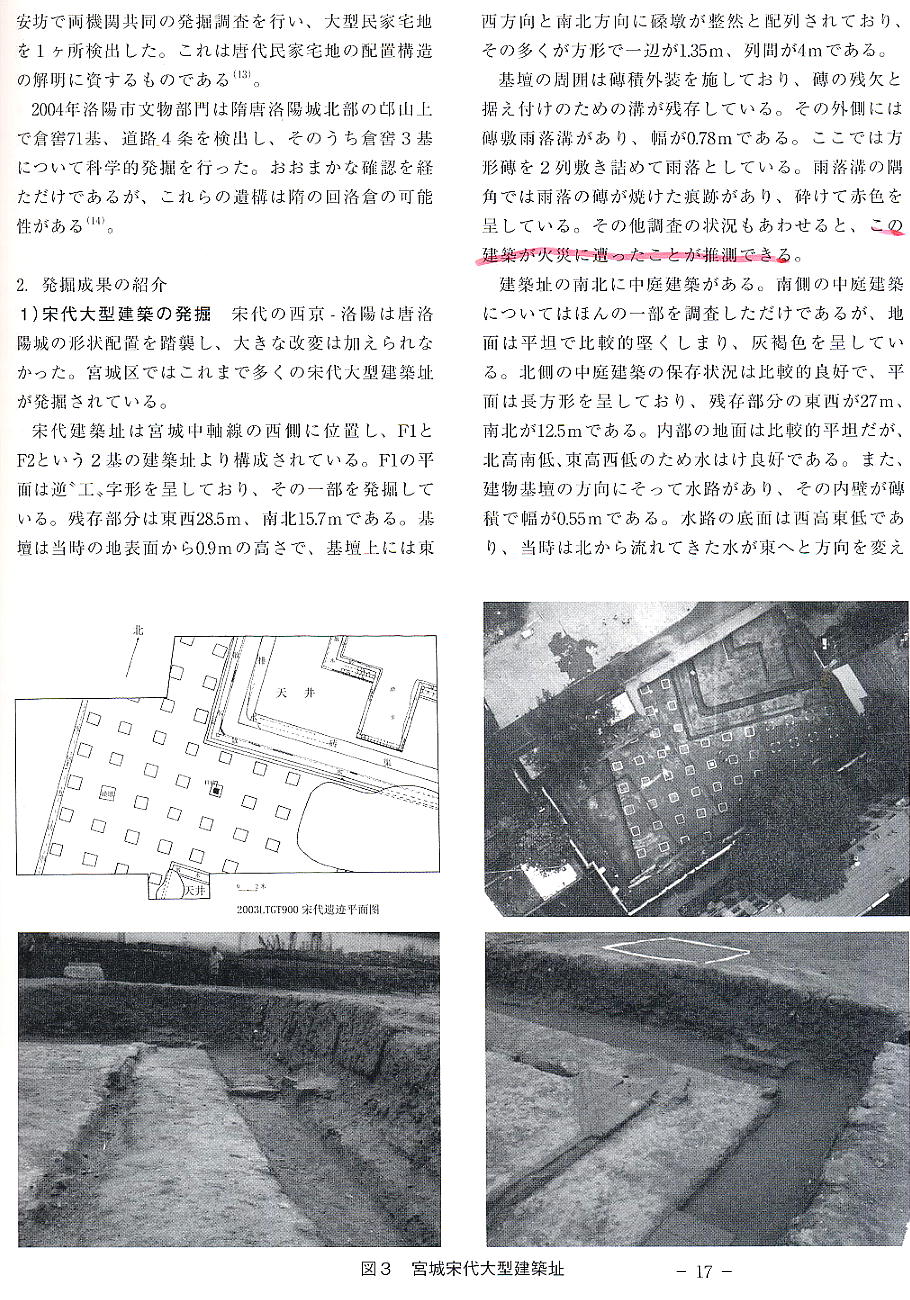

Ⅰ.はじめに 泗■都城は、羅城や扶蘇山城といった城郭、道路、寺刹、住居区域、園池などからなる。以下、このような都城を構成する各 遺跡の考古学的調査の中でも、国立扶余文化財研究所が最近行った調査の成果を中心に、泗■都邑期の百済(538~660) の新たな姿を検討してみたい。

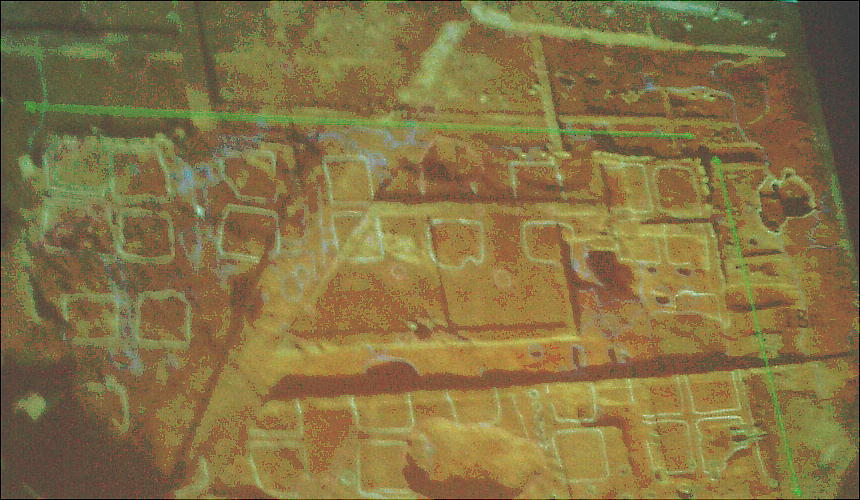

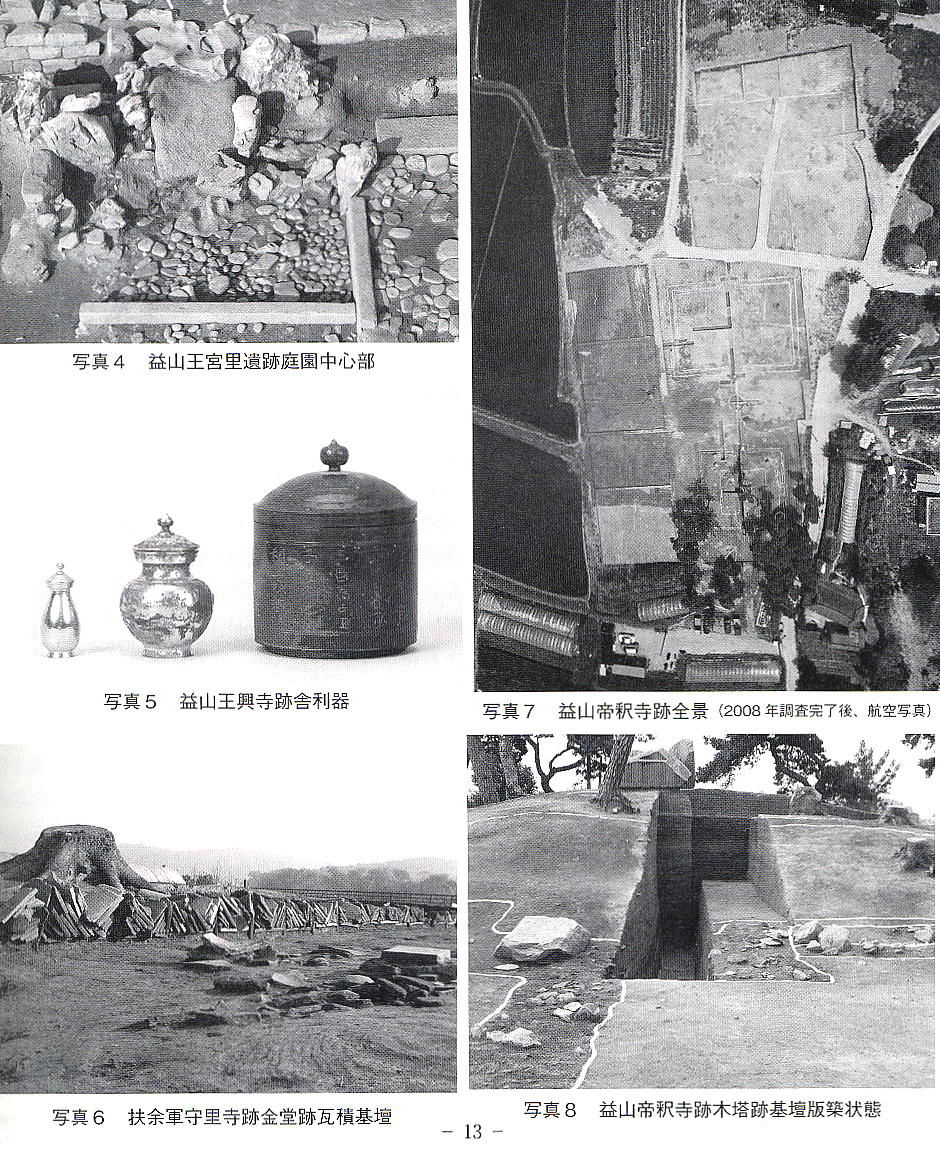

Ⅱ.泗■都城と寺刹 1.都城と王宮 1).泗■都城および扶蘇山城 泗?都城は王宮の背後に位置し、戦乱時に最後の防御拠点の役割を果たした扶蘇山城と、そこから連結する羅城から構成 されている。扶蘇山城は外郭をめぐらす包谷式山城とその内部を区画する鉢巻式山城から構成されるが、幾つかの地点で の城壁に対する発掘調査の結果、百済時代には全長約2.5kmの包谷式山城のみが築造されたことがわかった。 出土した「大通」文字の入った瓦などから、扶蘇山城の築造など徹底した事前計画と準備があった後、538年に泗■遷 都がなされた事がわかる。

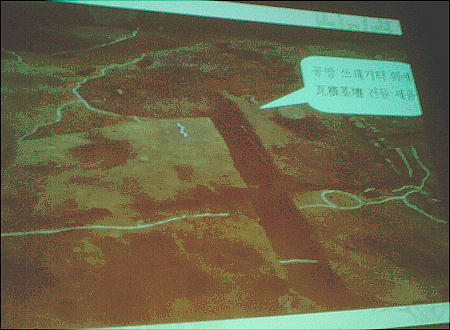

羅城は数回の地表(分布)調査と発掘調査によって、北側と東側にのみめぐらされていたことが確定された。西側と南側 は、錦江を自然の濠として利用している。 泗■期には都城内に埋葬を行わなかった。当時東アジア各国で共通認識されていた「京外埋葬」の概念が反映されたもの と推定される。すなわち、羅城東側に隣接する陵山里古墳群と陵山里寺(陵寺)の存在を認識し築造されたものとみなけ ればならない。陵山里古墳群に最初に埋葬された聖王が554年に死んだため、遅くともそれ以前には羅城が完成してい たものと思われる。 都城内部は道路によって区画されていたと見られる。道路の痕跡が、宮南池、軍守里、陵山里、佳塔里など幾つかの地点 で確認されている。

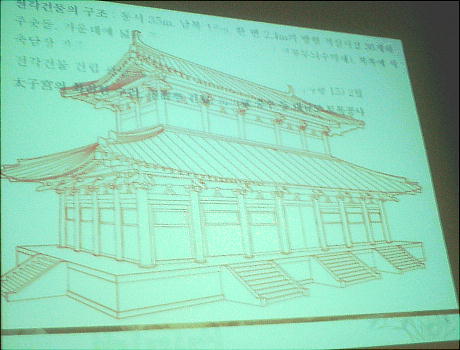

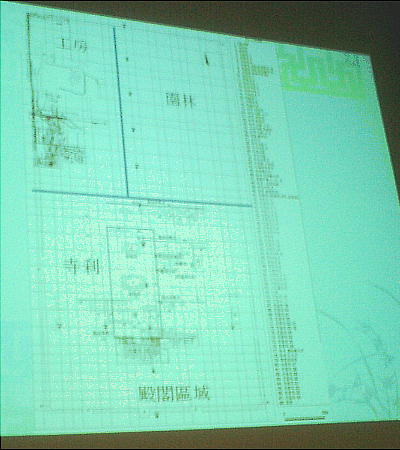

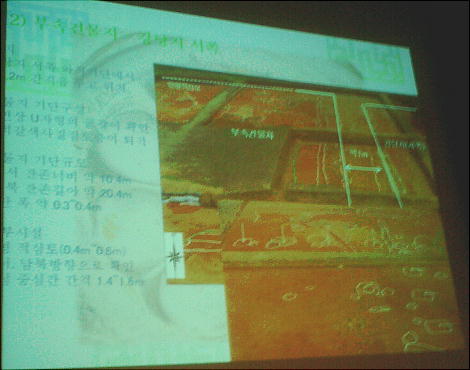

2).扶余官北里遺跡 官北里遺跡は扶蘇山の南麓に位置し、百済の王宮があったと推定される場所である。道路と生産施設の重複関係から見て、 工房などの生産施設、貯蔵施設が中心となる時期と、これらをなくして盛土造成をおこなった後、道路と附属施設を築造 し、瓦積建物、池、大型の殿閣建物を建てた時期に区分される。

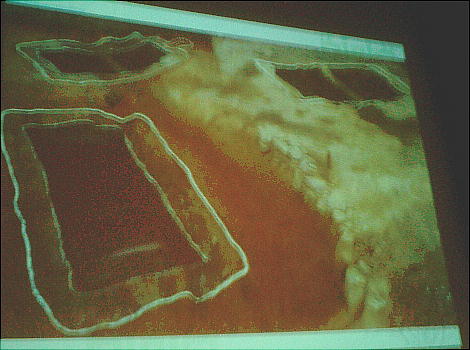

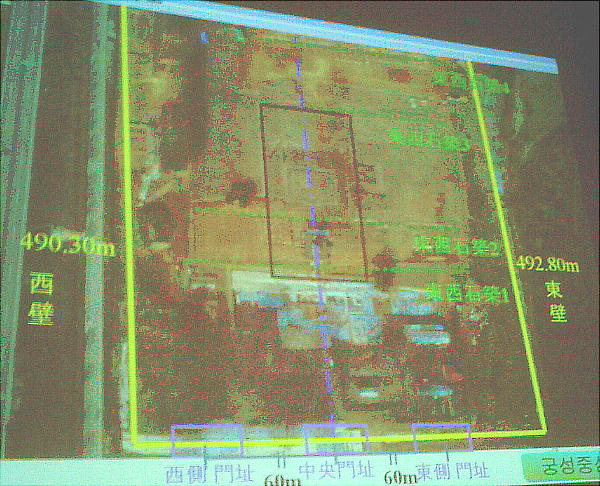

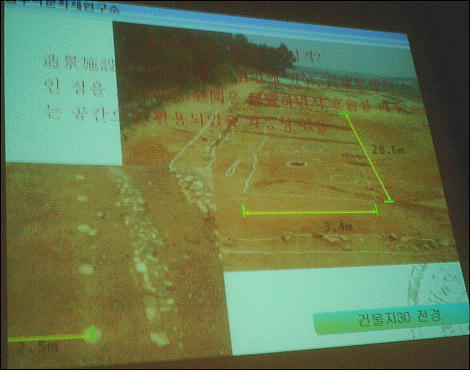

3).益山王宮里遺跡 王宮里遺跡は、百済泗?期の王宮である。築造時期は武王代(600~641)とみるのが一般的であるが、6世紀半ば の中国青磁の破片の出土と、北魏郭南城など中国都城制の影響を考慮するとき、6世紀後半にまで遡る可能性を排除する のは難しい。

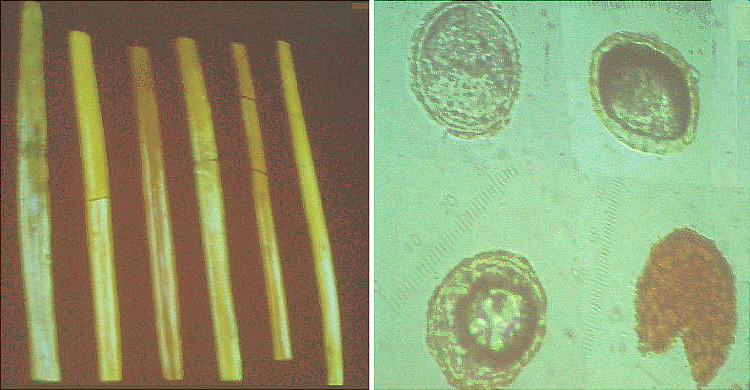

上左は何でしょう? 古代史に詳しい人ならすぐ分かる、そう尻ベラですね。右側はそこから発見された寄生虫の卵である。 まるで日本と同じである。こんなやりかたも朝鮮から伝わってきたのだろうか?それとも自然発生的に同じやりかたを編み出 したのだろうか。とてもそうは思えない。

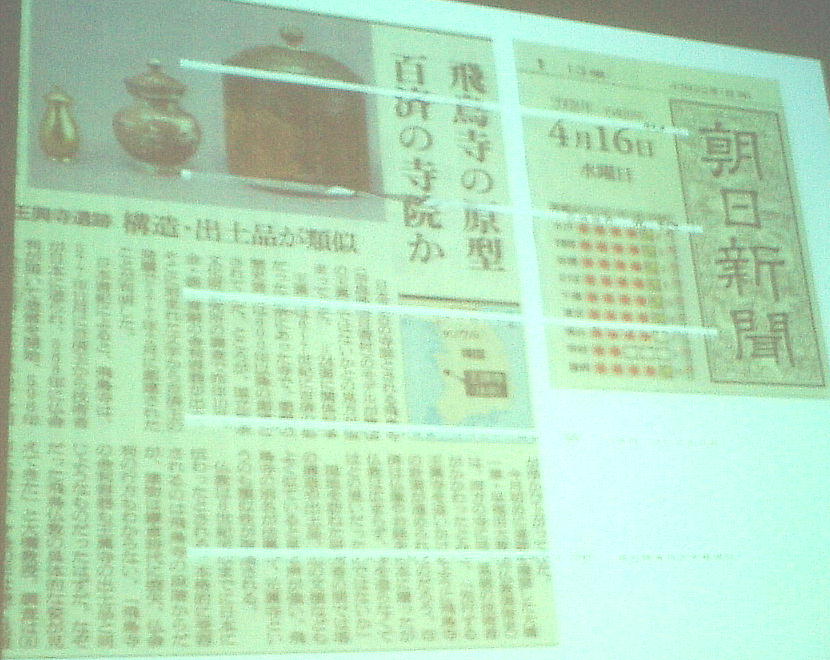

上の新聞記事は驚きである。いわゆる「飛鳥寺式」の寺院は百済にはないはずだからである。2007年12月15日(株)山川出版社 発行の日本史リブレット71「飛鳥の宮と寺」(黒崎直著)によれば、「1塔3金堂式」配置の寺院は百済には類例が無く、探 しもとめて、ようやく高句麗の古都「平壌」に所在する「清岩里(せいがんり)廃寺」において確認できた、となっている。 百済では発見できず、高句麗からは他にも「上五里(じょうごり)廃寺」や「定陵寺(ていりょうじ)」などで同様の配置が 見つかっているので、飛鳥寺は高句麗の影響を受けているとされている。 勿論、当時の日本と百済の結びつきは強いので、部分的には百済の影響も受けているのだろうが、基本的な伽藍配置は高句麗 の影響下にあった。そうであれば、日本書紀に言う「推古十三年(605)、高麗国(高句麗)から仏像建立に際して黄金三百両 が贈られた。」という記事や、「飛鳥寺に僧が住み始める。」という記事の2人の僧の内、1人は高句麗の「慧慈(えじ)」 であるのが紊得できる。

日本最初の本格的な伽藍寺院である飛鳥寺の建立については、他にも興味ある知見がある。百済や高句麗から伽藍建立に際し て技術者が派遣されたのは当然と言えば当然だが、技術者の多くは実は「百済人」ではなくて、更に西方の「ペルシア《の工 人ではないかと言うのだ。寺工として吊前が記されている「太良未太(タラミタ)」や「文買古子(モンケコシ)」、瓦博士 の「麻奈文奴(マナモンヌ)」、画工の「白加(ハクカ)」などは中世ペルシア語の音によれば、それぞれ宮殿建設士や大工 などの技能士をさす言葉だというのである。(伊藤義教:2001) つまり飛鳥寺の建立に際しては、朝鮮半島のみならず、中国文化からさらに遠くペルシアなど西アジアも含めた、多様な文化 技術が導入・駆使されていたことになる。まさに飛鳥の文化はその黎明期からこうした国際色をもった文化として出発してい た(門脇禎二:2005)と言うことになるのである。古代には、東アジア全体で壮大な文化交流が進んでいたのだ。

午前の部が終わり、12:00~13:00の休憩が終わって、午後一番で奈良県教育委員会からの、「平成20年度文化財保護功労者感 謝状贈呈式」が行われた。今日の後援にも吊を連ねている「(財)由良大和古代文化研究協会」の面々が表彰されていた。私は この団体の吊前を聞くのは初めてだったので、後でネットで検索して見たがよく分からなかった。奈良県立橿原考古学研究所 内(橿原市畝傍町1)にある研究機関のようだった。 奈良県立橿原考古学研究所の書庫について、「当初は故藤原光輝氏の蔵書約300冊から出発し、その後は聖森古典研究所(茨木 基則氏設立)、(財)修徳会、(財)由良大和古代文化研究協会による基金で、年々図書を充実させることができるようにな りました。」という記事があったので、歴史・考古学研究に資金を提供する団体として設立された団体なのかもしれない。

韓建華氏

和田あつむ氏

和田氏は「私はPCは苦手なので、これでやらせて貰います。」と、おそらくは学生相手と同じスタイルで文献に見る 都城について解説していた。飛鳥には詳しい(ご本人も飛鳥(高取町)に棲んでいる。)ので、主に飛鳥の発掘成果と 飛鳥の宮の成立についての話が主だった。

シンポジウム

このシンポジウムは面白くなかった。概してこういうシンポジウムは面白くないのだが、今日は特に面白くなかった。 私の見るところ、こういうシンポジウムの成功は、司会の進行手腕と、事前の準備作業に掛かっているように思える。 どうすれば聴衆の興味を引くことが出来るか、その為には誰にどういう事を喋って貰うか、おそらくは入念な準備と打 ち合わせが必要だろうと思うが、今日のシンポは議論の焦点も合わず、たぶん事前の打ち合わせもなかったのだろう。 ややもすれば地味なテーマである「古代の都城」というような話であれば、何を話題にすれば聴衆が乗ってくるか、少 し考えればもっとおもしろくなったのではないか。「やっつけ仕事」のようなシンポジウムだった。

しかし講演はおもしろかった。かって、扶余城跡や定林寺跡などにも行った事があるし、飛鳥もだいぶ歩き回っている ので、城と宮、宮と寺の関係などは非常に興味深かった。朝鮮の城は、見てきた限りでは日本に残る「朝鮮式山城」と よばれているものの大型のような感じであり、日本の古代山城は明らかに朝鮮の影響を受けているが、飛鳥の宮はちょ っと違うような気がする。 藤原宮(京)が中国の影響を受けているのは明らかだが、飛鳥にあった多くの宮は、全く大陸や半島の影響は無いよう な気がする。寺はあれだけ半島からの影響が色濃いのに、宮はいったいどうしたのだろうかと思われるような感じであ る。 規模は小さいし、弥生・古墳時代からの住居が発展したもののような感じなのである。浄御原宮はすこし影響があるよ うな気もするが、飛鳥時代約100年間を通じての宮殿は、弥生時代の高床式住居の発展形の域を出ていないような気 がする。

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪台国 / 飛鳥宮と東アジアの都城

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪台国 / 飛鳥宮と東アジアの都城