Music: PS I love you

Music: PS I love you

5.記念講演 −東アジアにおける稲作と稲作文化の伝播−

佐々木高明(ささきこうめい)

【講演者プロフィール】

佐々木高明(ささきこうめい)

1929年生まれ。大阪府出身

国立民族学博物館名誉教授

(財)アイヌ文化振興研究推進機構理事長

ガレリアかめおか館長

1959年3月 京都大学大学院文学研究科博士課程 単位取得し退学

1970年7月 京都大学文学博士

【はじめに】

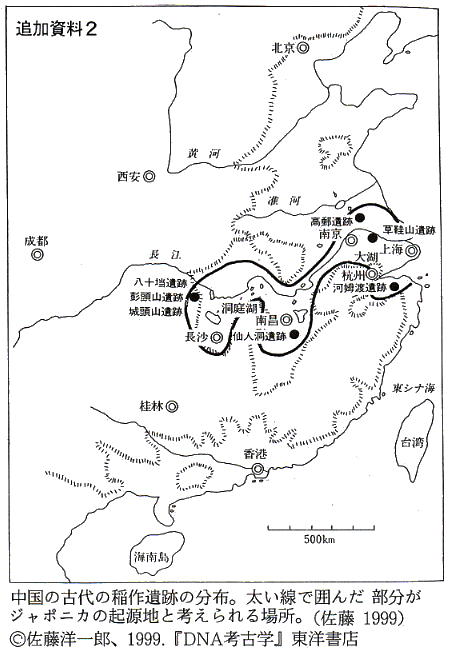

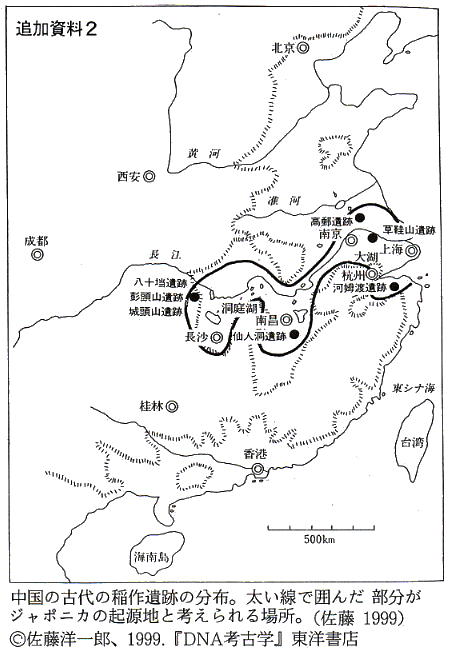

●東アジアにおける稲の起源(BC7,000年紀よりかなり以前)、長江中・下流域における稲作センターの形成(BC4,000〜3,000年紀頃)

、さらに東方への稲作文化の展開(BC1,000年紀)は時代的に大きく隔たり、それぞれ別の事柄と考えられる。

その間には稲の品種分化も進み、稲作の方式も変化し、稲作文化にも多様な特色が付与されるようになる。それらを正しく理解する

ためには、稲・稲作・稲作文化のそれぞれについて、その概念や用語を正しく理解した上で、仮説の展開を行う必要がある。

【講演の論旨】

(1).稲と稲作の諸相

★稲をめぐる形質と形態−分類の基準−

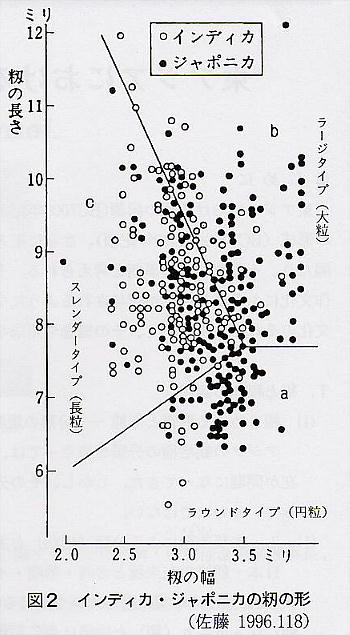

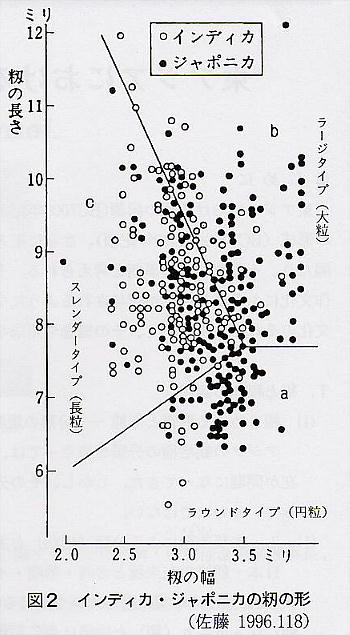

・アジアの栽培稲の分類には、大別してジャポニカとインディカの2つのグループがあるが、その分類の基準

や意義づけなどは必ずしも学者間で一致しているわけではない。

・加藤茂苞(しげとも)による分類−粒形態等による分類−ジャポニカ、インディカと命名

・岡彦一によるフェノール反応による分類−形態は分類基準にならない

・DNA分析でも、ジャポニカとインディカは分類される。−祖先の種も2つあったのかも?

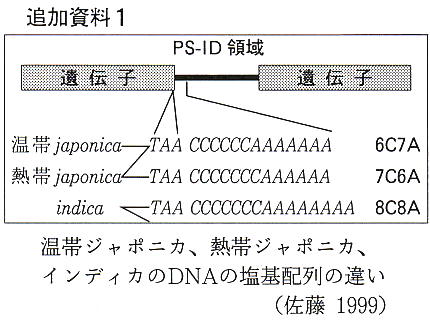

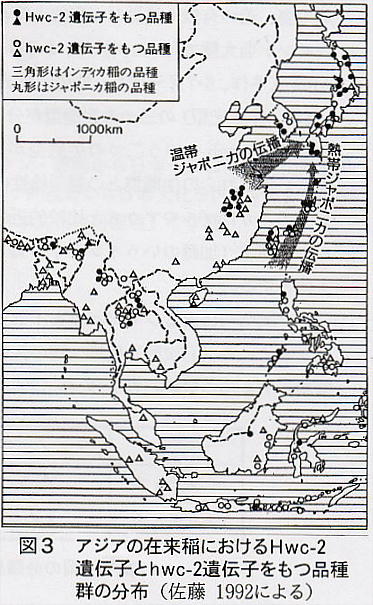

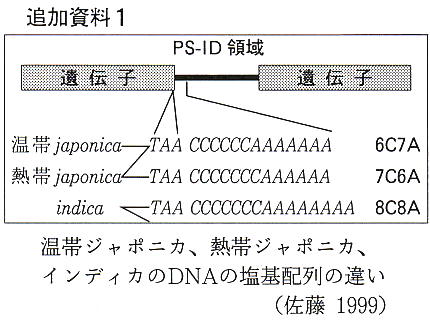

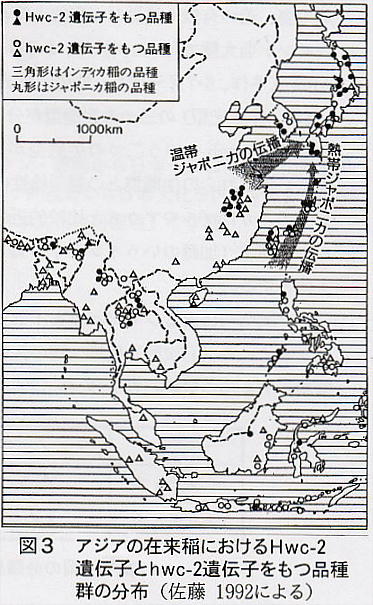

★佐藤洋一郎氏によるDNA分析と分類

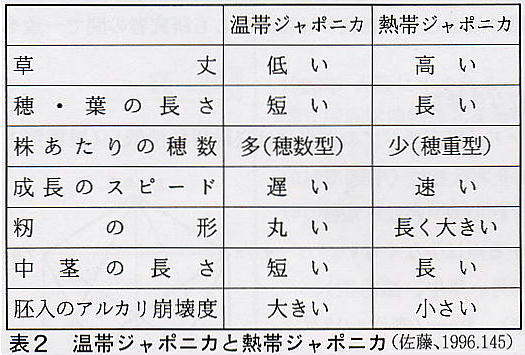

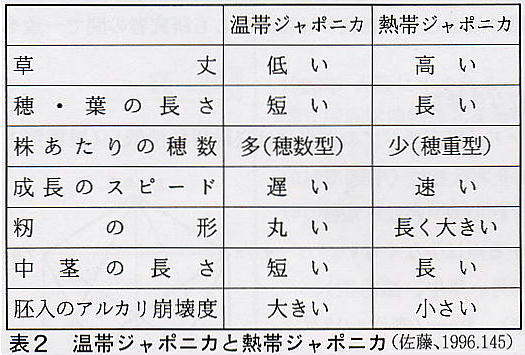

・岡分類に他の生態系・生理的要素を付加する事により、ジャポニカは更に細分化される。

・佐藤は雑種劣性の研究から、Hwc-2 と hwc-2 (大文字と小文字で区別される)という2つの遺伝子をとりあげ、

Hwc-2 は晩生の温帯ジャポニカとして中国から、hwc-2 は熱帯ジャポニカとして南の島々から伝来したと主張した。

(この図はもっと分かりにくかったのを、私が海には線を入れたりして綺麗にしました。と自慢していた。)

(後で佐藤氏は、「いやぁ、佐々木先生には私の図までなおして頂いて、」とちゃかしていた。)

★稲作の諸形態

・雑穀栽培型の稲作 − 稲はもともとイネ科の他の雑穀類とともに、原初的天水田、焼き畑稲作、乾燥大型

畑作耕作などで、直蒔きの穀物として栽培された。

・雑穀栽培型から「水田」という特殊な地形を造成し、そこで水稲のみを栽培する「水稲栽培型」農耕へ進化した。

・熱帯低地地方の蹄耕稲作 − 南島の伝統的稲作

・灌漑水田稲作 − 稲作社会の成立 → 富の蓄積 → 王権の発生 → 稲作文化の展開

・稲作文化と呼ぶべきものは、水田耕作の展開を言う。

(2).東南アジアにおける稲作と稲作文化の展開

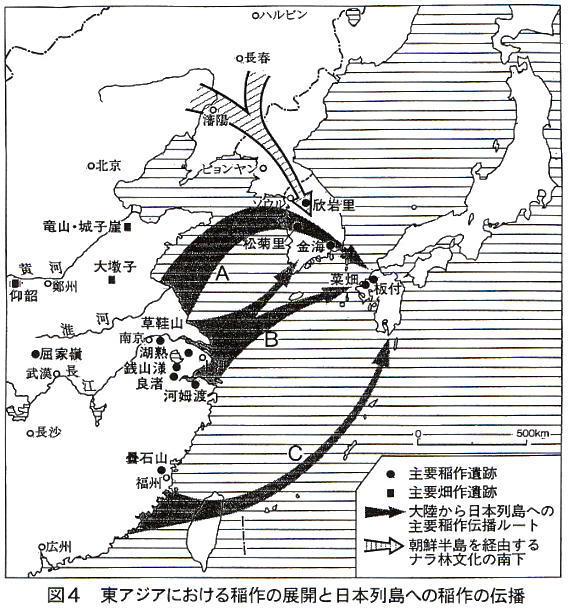

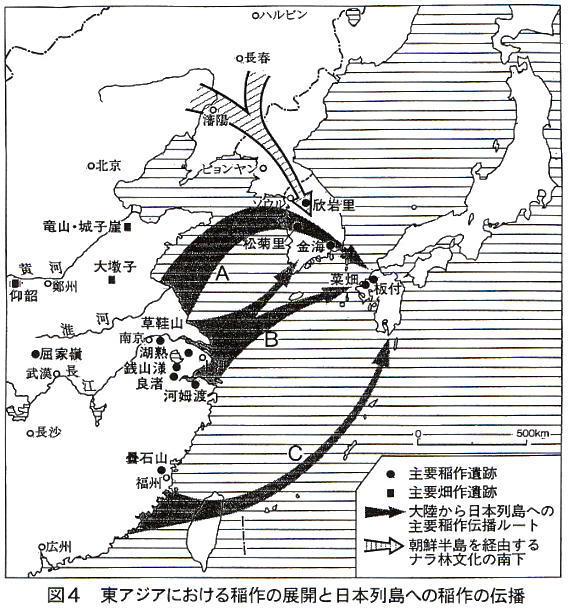

★板付遺跡(福岡県博多区)や菜畑遺跡(佐賀県唐津市)などで発見された稲作は、完成された「水稲栽培型」の

稲作で、この種の水田稲作農耕が、長江中下流域に形成された東アジアの稲作センターから朝鮮半島や日本列島

(九州)へ伝播した。その時期は、BC2,000年紀後半〜BC1,000年紀初頭と考えられる。

そのコースは、図4に示した、長江下流域或いは江南を起点としたA、B、Cの3っが考えられる。

★図4のA・Bのコースから温帯ジャポニカが、Cのコースから熱帯ジャポニカが伝播した。これら水稲稲作の

伝播の前に、日本列島には雑穀栽培型の稲作が伝播していた。縄文期の稲作はこれにあたる。

★A・B・Cに随伴する、或いは組み合わされる文化要素の違いは大きい。

(A)・・・・大陸性磨製石器群、遼寧青銅器文化、剣と鏡、ナラ林文化の諸要素 − 稲作文化伝来のメインコース

(B)・・・・高床穀物倉庫、鵜飼い文化、潜水漁労、その他 −(魏志倭人伝の描写)

(C)・・・・踏耕、円形箕、夏正月、貝輪、額ひもかけ運搬、その他 − 南島特有の農耕文化を形成

★A,B,Cの各コースを経て伝播して出来た稲作文化は、西日本を中心に稲作以前に伝播していた照葉樹林文化

の諸要素と習合して、日本的稲作文化が形成された。

【講演を聴いての私の感想】

◆うぅ〜ん、民族(俗)学者とか文化人類学者とかいうのは良い商売だなぁ、というのが私の感想。こんな面白い学問はなかろう

という気がする。あちこちの学問の成果を持ってきて、ああだこうだと想像しながら、自分なりの歴史や社会に対するイメ−ジ

を作り上げて行く。必要ならあちこち出かけてもいいし、色んな分野の学者達とも直接話が出来る。情報も色々集まってくる

だろうし、社会科学の学問の中でも一番融通が利きそうだ。

★というやっかみは置いといて、でかい声だった。何度か佐々木先生の講演は聴いたことがあるが、今日は特別デカい声だ。

なかなかうまく話をまとめてある、という感じかな。

◆しかしながらこの手の学者先生は、結局自分の専門を持たないから、それはそれでまた悩みがあるだろうと想像できる。

考古学とか、今回のようにDNAという農学だとか、専門外領域で新しい発見や事実が出現すると、ヘタをすると自説を

180度覆すことにもなる。それはそれで怖いかもしれない。

ご冥福をお祈りします

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪馬台国 /chikuzen@inoues.net

Music: PS I love you

Music: PS I love you