Music: PS I love you

Music: PS I love you

4.特別講演 世界に広がる米文化 −古代から現代へ−

奥村彪生(おくむらあやお)

−温帯ジャポニカによって育まれた日本の食文化−

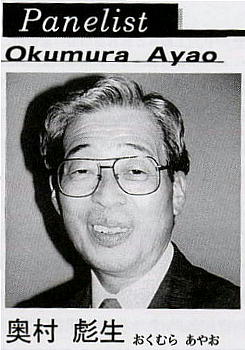

【講演者プロフィール】

奥村彪生(おくむらあやお)

1937年生まれ。和歌山県出身

伝承料理研究家 神戸山手大学教授

大阪市立大学生活科学部大学院博士課程非常勤講師

奥村彪生料理スタジオ「道楽亭」主宰

平成6年度「食生活文化省」受賞

TV・ラジオ等でも料理研究家として活躍中

【講演の要点】

(1).米の品種について

(2).ウルチ米の食べ方は、インドを境にして東西に別れる。

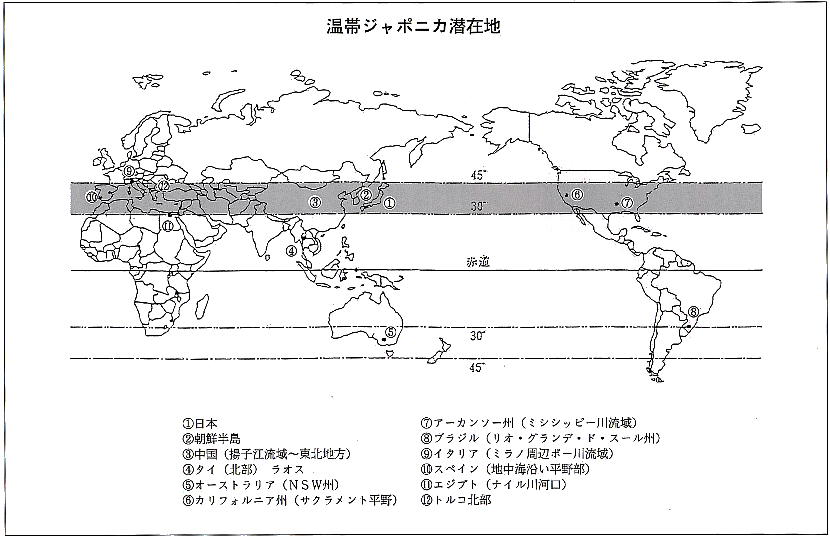

(3).温帯ジャポニカは日本の気候風土に合致している。

(4).箸でごはんを食べるのは日本だけ。

(5).ごはんをシンプルに食べる日本人

(6).日本の温帯ジャポニカは冷めてもうまい。

(7).<−世界の食文化状況スライド説明−>

「足腰弱いので」と座り込んだ奥村先生。

【論旨】

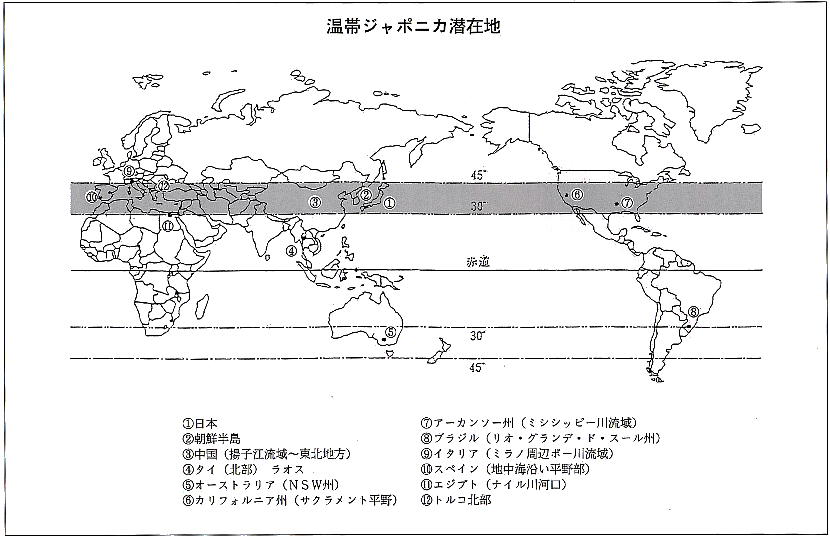

★米の品種は大別して、インディカ、熱帯ジャポニカ、温帯ジャポニカの3種で、世界の人口60億のうち、半分の30億が

米を食べている。

★世界の米の消費で主食として圧倒的なのはインディカ米で、温帯ジャポニカを主食にしているのは日本と朝鮮半島くら

いである。熱帯ジャポニカは長めの粒で、この米は主としてインドネシアのジャワ島で消費されている。

★以上のウルチ米とは別にモチ米を主食にしている地域は、ラオス、タイ東北部、ベトナム北部、中国雲南省などの少数

民族で、ここでは餅も食べている。

◎インドを境に西の方は、米を野菜として扱う。当然「米」に「神」は宿らない。スパイス・油脂を使いスープのように

して食べることが多く、また水が貴重だからか、殆ど米を洗わずに調理する。

◎これに反して東の方は、稲には「稲の神」が宿ると信じられ、主食となっている。米はきれいにクリーニングし、東南

アジアではごはんが主食おかずが副食となって、おかずの数が多ければ多いほどごちそうという概念がある。

◎そのおかずは、殆ど油脂に頼らず魚醤、味噌、醤油といったアミノ酸に依存し、乳(牧畜)文化が発達していない。

◎その代わりに中国をルーツとする大豆文化が発達したが、日本の伝統料理は油脂不足型である。現在、日本のみが伝統

食文化に乳文化を取り入れている。

◆産物は気候風土に支配され、料理は産物に支配される。日本の今日の米は、甘み旨みとも世界の一級品だが、日本の気

候がこの米を育てたと言って良い。日本の温帯ジャポニカが日本特有の食文化を産んだ。

●世界中で、器を手にとって食べるのは日本だけで、これは世界的にはタブーである。食事の方法は大きく3つに別れる。

手づかみ、ナイフ・スプーンの類を使う、そして箸の使用である。箸の起源は中国にあるが、今日では中国も韓国も

ナイフ・スプーンを使うことが多い。スープ状にして食べる事が多いからであろう。日本は粘りけのある米なので、箸

にうまく乗るのである。

☆日本人が、ビビンバのような米の食べ方をしないのは、戦前まで米は尊いモノという概念があったからである。スープ

のようには決して食べてこなかった。カレーライスなどもルーと一緒になってはいるが、全部混ざったモノを食べるの

ではなく交互に口へ入れているだけである。

☆世界で冷めた米(冷や飯)を食べるのは日本人だけである。粘りのある温帯ジャポニカの故に、昔からおにぎり・弁当

の文化が発達した。寿司は東南アジア山間部がルーツだが、日本の温帯ジャポニカと出会ってシンプル化し大発展を遂

げた。今日寿司は、世界中でポピュラーな食べ物となっているが、それは温帯ジャポニカに支えられていると言って良い。

【講演を聴いての私の感想】

◆家でも料理番組などはあまり見ず、料理には特に興味もなかったが、こうやって世界中の料理法や食材の分類を聞くと

それぞれに歴史的な成立要因が潜んでいそうで、実に興味深かった。

◆外国へ行くと、日本の料理が旨いのを実感するし、帰国してソバの旨いのを食べた瞬間など「あぁ〜日本人で良かった」

と思うことがあるが、奥村氏はちょっとばかり日本の米を賛美しすぎではないか、という気がした。どの国の国民も、

生まれ育った味と食材が一番旨いのではないだろうか? 鼻が曲がるような臭いのチーズを、旨いと毎日食べる国民も

いるのだし。奥村氏はTVにも時々出演しているらしいが、どんな料理を造っているのだろうか?

(Wifeはさすがに奥村氏をよく知っていた。「ようTVに出てはるよ。」)

◆食文化が、これだけ世界中で多様化しているという事は、やはり民族が多様化してきたからだろう。韓国南部と北九州

が古代同じ民族だったとしても、2000年の間にその嗜好や味覚に関する感覚はそれぞれ変貌を遂げていったに違いない。

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪馬台国 /chikuzen@inoues.net

Music: PS I love you

Music: PS I love you