|

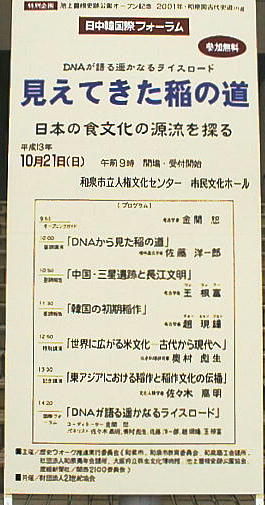

平成13年10月21日、和泉市信太山の「人権文化センター」で開催された。稲のDNA分析では現在我が国NO1の、静岡大学助教授佐藤洋一郎氏の講演を基調講演に、中国、韓国の考古学者の報告、料理文化研究者奥村氏の稲の食文化論、文化人類学者佐々木高明氏の記念講演、そして講演者が一堂に会してのシンポジウムという内容で、秋の一日を極めて楽しく有意義に過ごさせてもらった。

経験では、概してこういうフォーラムは1つ2つの講演だけが面白くて、あとはさほどでもない。ましてシンポジウムなどは、たいていが出演者達の雑談に終わって、聴衆を興奮させるような場面にはなかなか出くわさない。

しかし今日のフォーラムは、韓国の報告を除き、非常に実りのあるものだった。9:00AMに開場して、5:00PM近くまで長時間に及んだ講演会だったが、終わりまで興味の尽きない話が多かった。韓国の趙館長は、配られたレジメに報告してある文章を読むだけに終始した。翻訳者がそれをたどたどしい日本語で読むものだから、開場はすっかり白けていた。寝ている者もいた。あれなら、日本語のレジメを読んでいった方がましだった。国立済州博物館の館長ともあろう人があれではと思うが、もしかしたら何か勘違いしていたのかも知れない。他の講演者が、スライドを用いたりしてアグレッシブに話をすすめていただけに、その冗長度は際だっていた。

シンポジウムの演題は「DNAが語る遙かなるライスロード」というものだったが、結論は初めから分かっていた。こういうシンポでは、結論を共同声明のように一致してまとめることなどまずない。まして、稲は何処から来たか?がテーマである。「今後より一層の検討が必要であろう。」こういう結語になるのは初めから分かっていたが、今回の討論はなかなか聞き応えがあった。勿論、佐藤氏のDNA分析に基づく推論が私には一番衝撃であり、いままでの「弥生」のイメージを覆させたのであるが、また奥村氏の食物文化論に支えられての稲の考察なども、なかなか新鮮で私には非常に興味深かった。

|

|

|