SOUND:Magical mystery Tour

SOUND:Magical mystery Tour

今年は青森丸山三内遺跡の探訪・大和古墳群探索・佐賀吉野ヶ里歴史旅行などがスケジュールに入っている。

トレッキング・クラブの仲間に言わせると、私と東江氏は兄弟みたいにそっくりだそうで、よしそれならという事で兄弟になりすまし、大阪北の新地のバーでは今でも兄弟で通している。しかしご無沙汰すると、ママから突然「この前お兄さん来てたわよ。」と言われたりして、エッ、誰かいな?とバレそうになる。あぶない、あぶない。

弥生のまつりと大型建物

- 弥生神殿をさぐる -

又、青銅器こそ出土しないが各種生活用具や土器、農具、斧、狩猟具、武器など、弥生時代の生活をそっくり残した遺跡としても注目を浴びた。

このシンポジウムは、池上曽根遺跡の状況を見て、弥生時代のまつりと大型建築物の用途をさぐろうとするものであった。

まず、この大型建物が神殿かどうかで議論はスタートした。

金関恕(かなせきひろし)

金関恕(かなせきひろし)池上曽根遺跡で見いだされた大型建物の一部は、集落の聖地であろうと考えられ、大型建物も神殿ではないかと類推されている。しかしこの建物を、あるいはこれに類した他の遺跡の大型建物を神殿と呼ぶことに意義がないわけではない。弥生時代にはまだ「神殿」として崇めたてまつるご神体などの概念は存在しない、という意見もある。又「神殿」と「拝殿」は異なり、もし大型建物を何らかの祭祀に用いていたとすれば、「神殿」よりむしろ「拝殿」であろう、という意見などもある。こうした考えは、弥生の宗教がそのまま後世の神社神道に引き継がれたという仮説を前提としている。一方、「神殿」だとする考えも、そのイメージは一般に言う「神殿」と変わりなく、ただ一つの建物だけを指すのではなく、礼拝所や、聖壇、聖堂などの集まった場所を「神殿」と言うオリエント考古学などと同様のものをイメージしているように思われる。とすれば、ただ一棟だけ立っている弥生の大型建物などは「シンデン」とでも呼んだ方がよさそうだ。又、大型の食料貯蔵庫という見方もある。かりに「倉」であったとしても、当時倉が神聖視されていなかったとは言い切れない。石包丁で稲の穂を刈り取って倉に収め穂倉と呼び、これがやがて祠(ほこら)の語源となったという考察もある。

佐々木高明(ささきこうめい) 大型建物を「神殿」とみるか「穀倉」とみるかいずれにしても「稲作」との関係が問題であろう。民族例を求めると、弥生 の稲作儀礼はまず朝鮮半島に求めるべきであろうがあまりよく知られていない。そこで東南アジアにその例を求めると、・ 農耕儀礼の多くは世帯ごとに営まれる。・神は去来するものであって、穀物の神、祖霊などもムラを訪れては去っていく。 ・稲の産屋としての大型建物=穀霊の再生等々、というような民族例が見られる。一つの仮説として、大型建物=穀倉(稲 の産屋)であり、祖先を祭る小屋と考えられないだろうか。これはやがて中央集権国家の成立とともに消滅していく事にな る。 高倉洋彰(たかくらひろあき) 弥生時代の環壕集落や大型建物は、西日本を中心に次第にその類例が増してきている。福岡の吉武高木遺跡や甘木市の平塚 川添遺跡などのように、集落内部の中で大型建物の位置がはっきりわかるものも出現しているし、墓との関係がわかる例な どもある。池上曽根遺跡の大型建物も、九州とは遠隔地の遺跡であっても同じレベルで検討できる段階に来ているのではな いか。 辰巳和弘(たつみかずひろ) 各地で発見される絵画土器の絵図をみると、家屋と鹿の表現がもっとも多い。これは単に弥生人が好んだ風景画と理解すべ きではない。唐古・鍵遺跡出土の絵画土器に見られる高床式建物と、階段を上っていこうとする二人の人物の絵は、まさし く高床式建物で行われようとしている祭祀に臨む姿を描いたものである。古墳時代にあっては、大王は「高殿」と呼称され る高床の宮殿において王権祭祀を行った。 弥生時代の絵画土器は、これらの高殿祭祀の源が弥生時代にあった事を物語っている。 広瀬和雄(ひろせかずお) 昨年行われたシンポジウムでは。大型建物=神殿説に否定的な意見が多かった。しかし弥生人がカミを信じていたことにつ いては異論はないと思う。「弥生時代のカミは春、独立棟持柱を持った高床式建物(神殿)の中の木偶(もくぐう)に憑依 し、保管されていた種籾に稲霊を封入し、秋、収穫を見届けて海の彼方へ去っていく。独立棟持柱を持った高床式建物は、 春から秋までのカミが座す時は神殿だが、 収穫が終わって来年の種まきまではクラであった。」 というのが、私の弥生時代大型建物に対する仮説である。 なんだか「神殿」派と「倉」派と中間派の討論会という感じがしないでもなかった。大型建物だから即「神殿」というのは どうかと思う。縄文の三内丸山にも大型建物はあったし、富山の不動堂遺跡でも大きな建物跡が発見されているがこれらは 「稲作」とは関係がない。大型建物=稲作でもないのだ。東北北陸の縄文時代の大型建物は、単純に作業所もしくは集会所 と考えた方が無難である。勿論カミに類する精神的な崇拝の対象はあったかもしれない。しかしそれをカミとして神聖化し、 定期的に祭りを行う場所を設けてまで祭っただろうか。 弥生になると精神的なものに重きを置く人々が渡来し、牧歌的な縄文人とは違った価値観を持ってきたのだ、という意見に は賛同するが、それにしても「大いに乱れていた」倭国の時代に、そんな余裕が(神殿を造り祭りを行うような)あったの だろうか。単純に「穀物倉」と考えた方が正解のような気もする。いずれにしても、「神殿」であったかどうかの結論は、 高倉教授のいうようにもっと多くの弥生時代大型建物の検証を待ってからでも遅くはない。

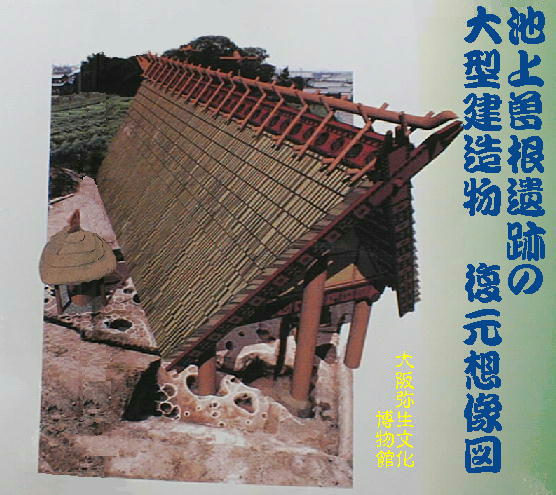

1999年4月30日~5月6日にかけて、池上曽根遺跡で「いずみの国弥生まつり」が開かれた。大型建物は「神殿」として大型 井戸とともに復元され一般に披露された。想像図とそっくりに復元されている。現実に復元建造物を目の当たりにして、大 型のくり抜き井戸を備えていた事などを考えると、或いはこの建物はほんとに「神殿」だったかもしれない、という気もし てくる。

1999年7月1日 21:33発のAsahi.Comに以下のような記事があった。これを読むと稲作と神殿について又考えさせられる。

--------------------------------------------------------

6000年前の稲作祭祀遺構を発見 中国・長江中流

--------------------------------------------------------

中国湖南省の長江(揚子江)中流にある城頭山遺跡の発掘調査を進めている 「日中共同長江文明学術調査団」(総団長、梅原猛・国際日本文化研究センター顧問)は1日、 同遺跡の城壁遺構の内側から、約6000年前の中国最古の祭壇を発見した、と発表した。 祭壇の周辺にある水田遺構からは大量のイネのモミ殻が見つかっており、稲作儀礼にかかわる遺構 とみられる。祭祀(さいし)遺構は強大な権力の存在を示すことから、 同調査団は「黄河文明よりも以前に、長江流域で稲作によって発展した古代都市が誕生していた 可能性が高い」と話している。 城頭山遺跡は湖南省(れい)県の長江南岸の台地にある。1991 年から、中国側の研究者らに よって調査が進められ、これまでに直径約360メートルの円形城壁とそれを取り巻く環濠 (かんごう)などが見つかっている。今回は、湖南省文物考古学研究所と国際日本文化研究センター (京都市)でつくる合同調査隊が、昨年10月から3カ月間、約500平方メートルを発掘調査した。

儀礼施設は城壁の東門付近から出土した。祭壇は土を突き固めた長径約20メートル、 短径約14メートル、高さ約1メートルのだ円形。祭壇の中心部からは、 ひざを折って埋葬された4体の人骨やウシやシカの骨の一部が見つかった。 農耕儀礼のいけにえだった可能性が高いとみられる。

長江文明をめぐっては、ここ数年、「三星堆(さんせいたい)遺跡」などの長江上流の遺跡で、 稲作や城壁など古代都市に結びつくような発見が相次いでいる。3年前には、同調査団が 「龍馬古城遺跡」で約4500年前の祭壇が見つかった、と発表している。

(21:33) 【asahi.com記事より転載。原文のまま】

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪馬台国 / 弥生の祭りと大型建物