Music: 夏はきぬ

Music: 夏はきぬ

「卑弥呼の農業」講演会

2012.1.15 大阪府立弥生文化博物館

大阪府文化財センター 江浦洋氏講演

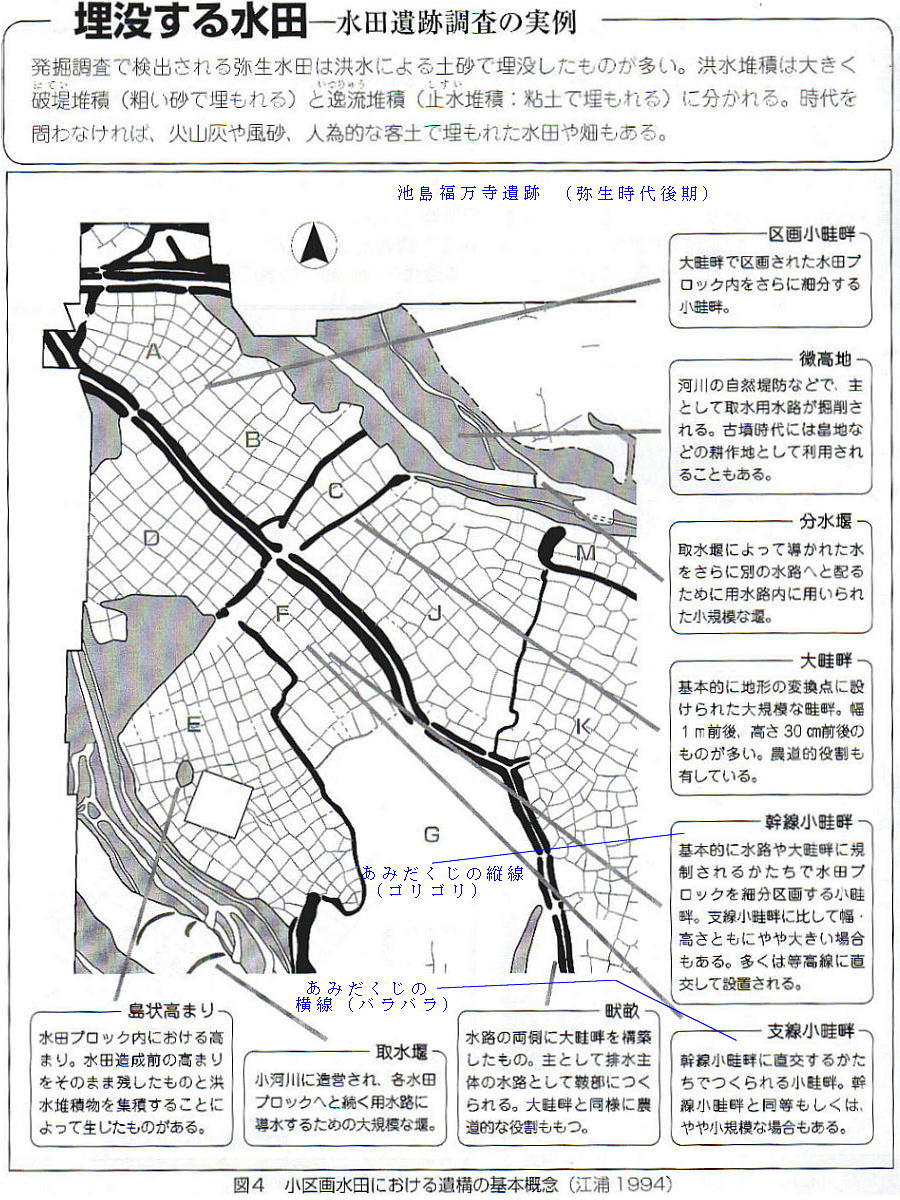

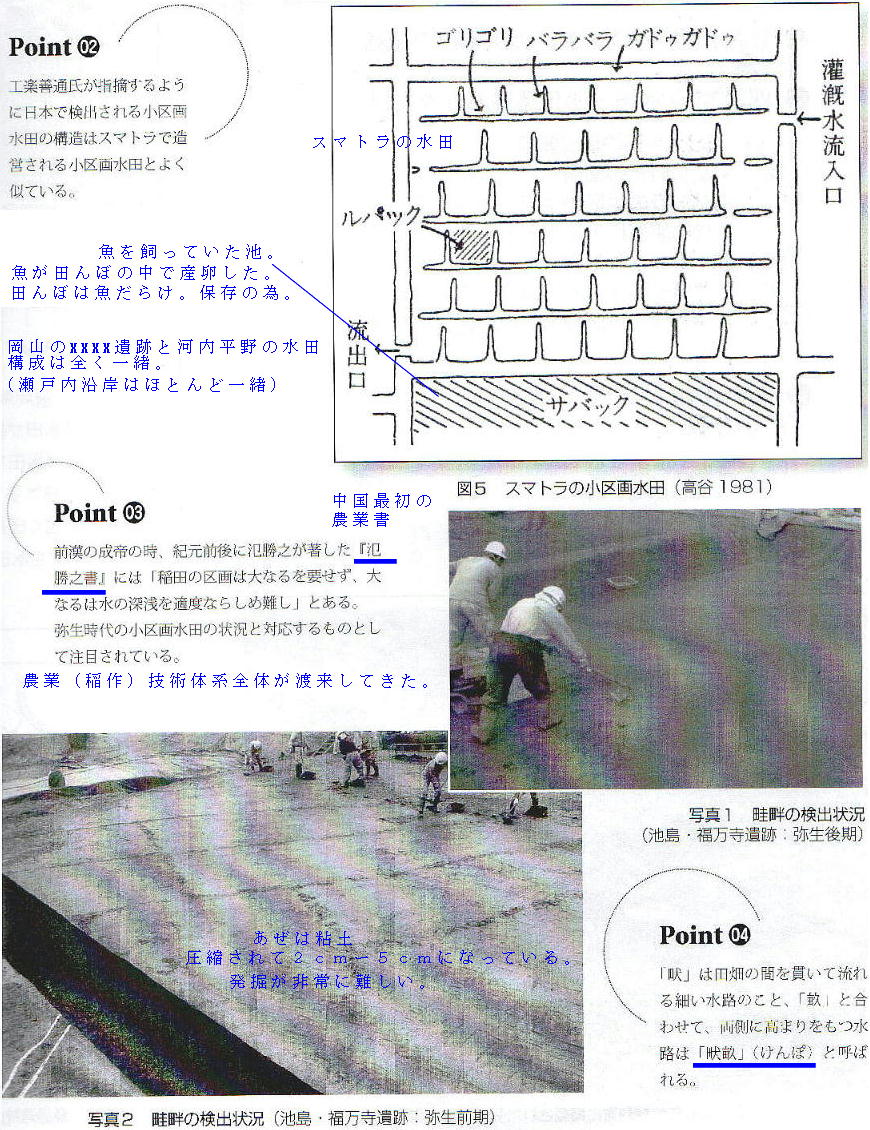

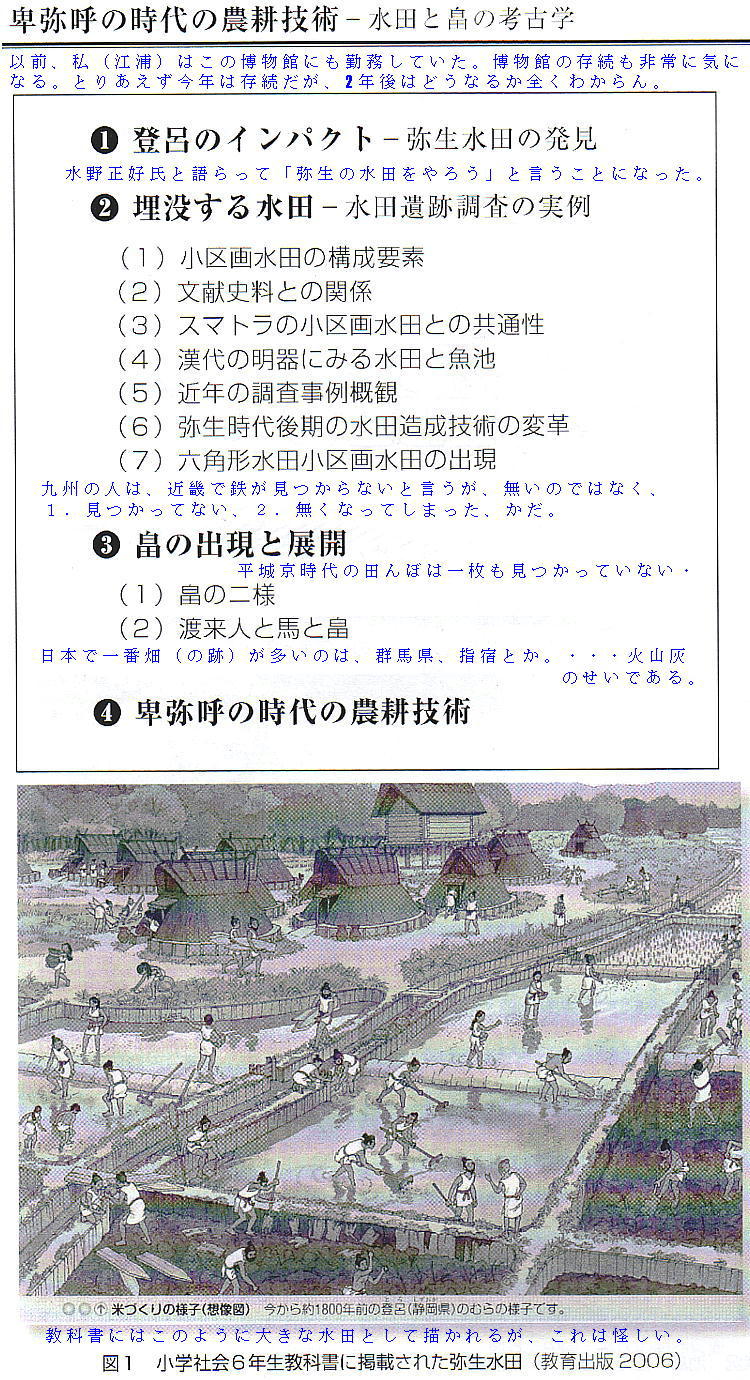

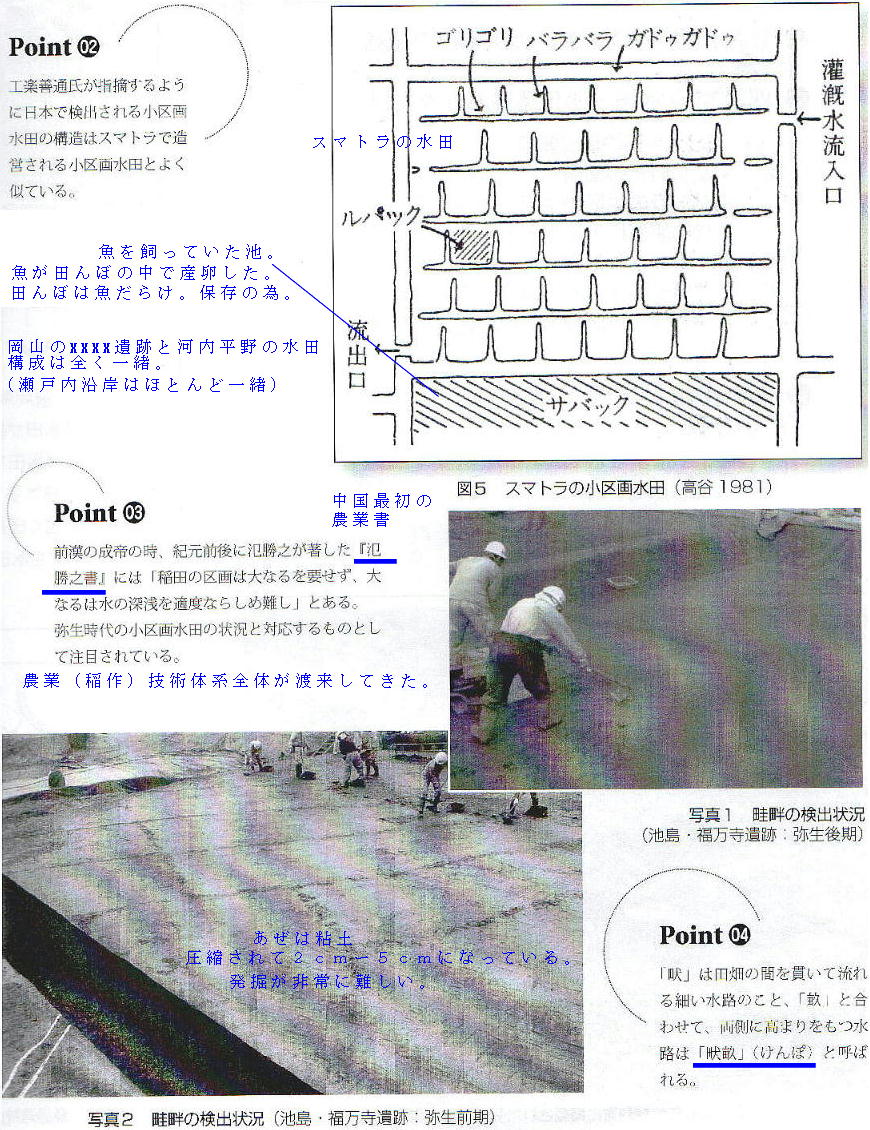

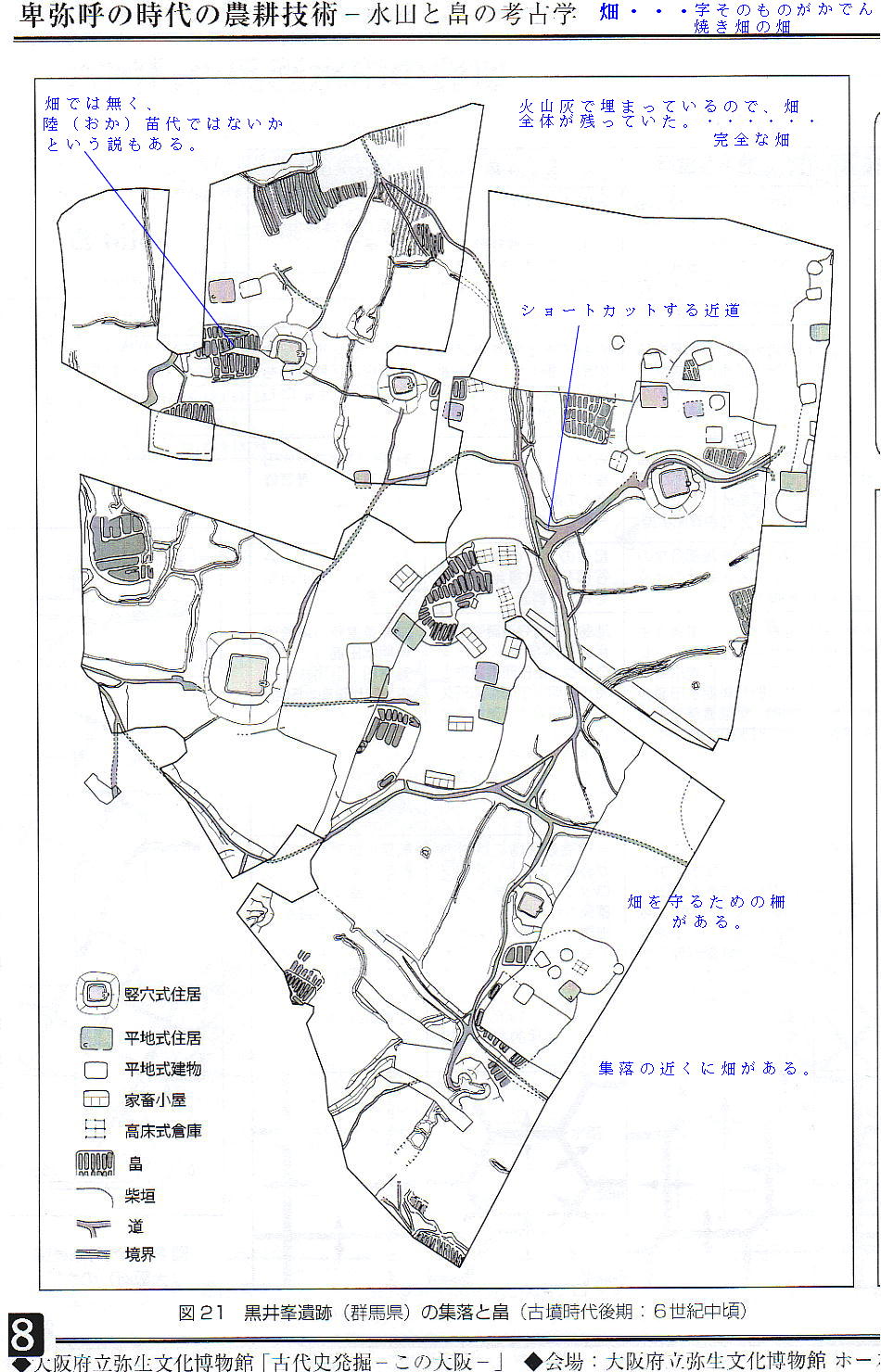

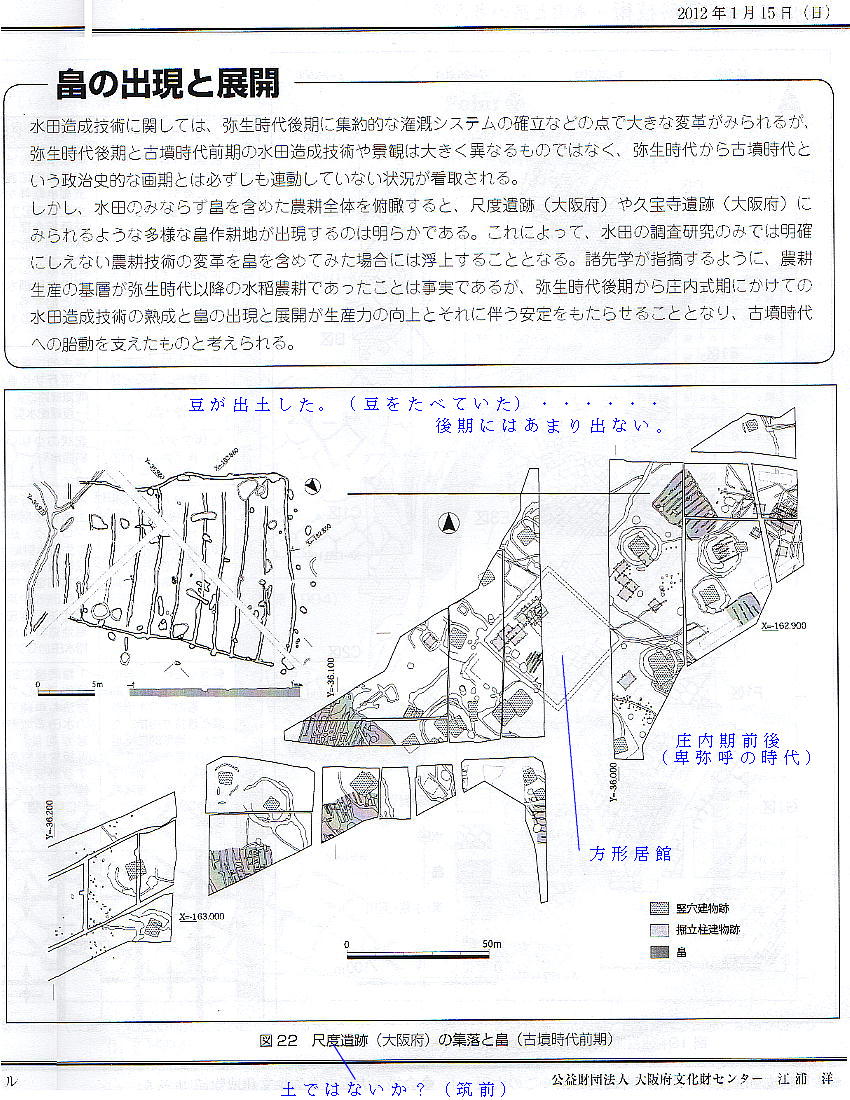

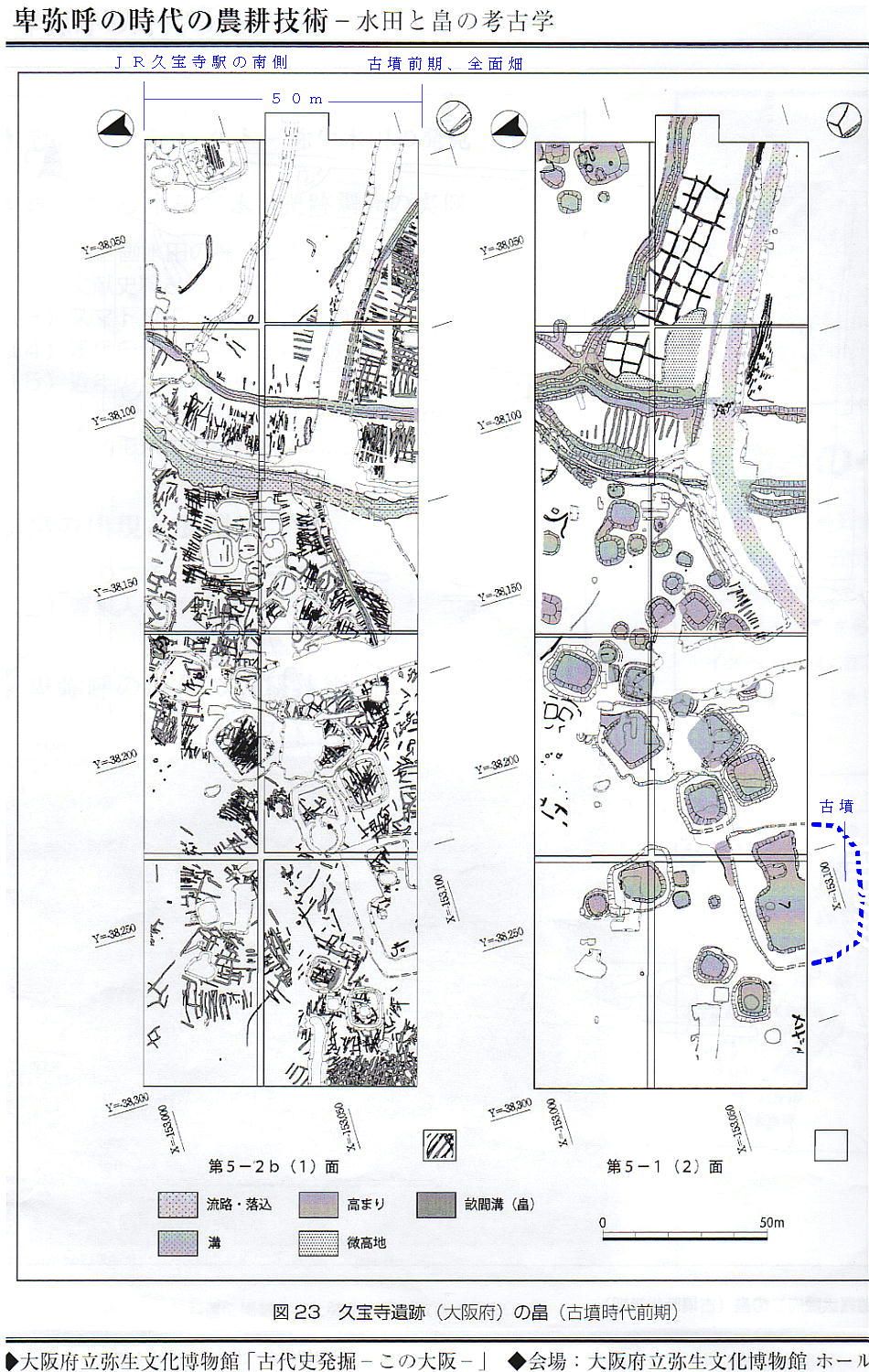

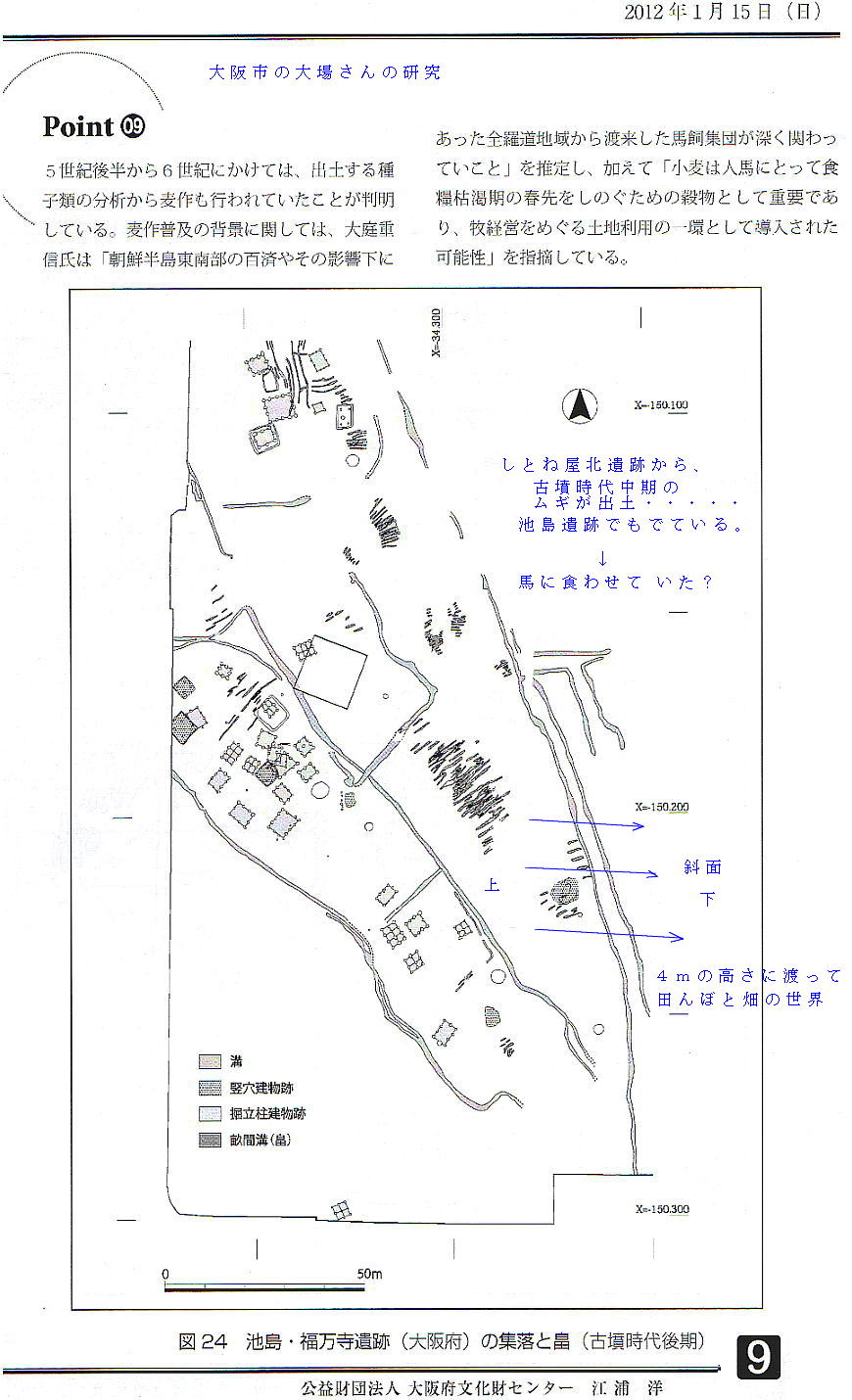

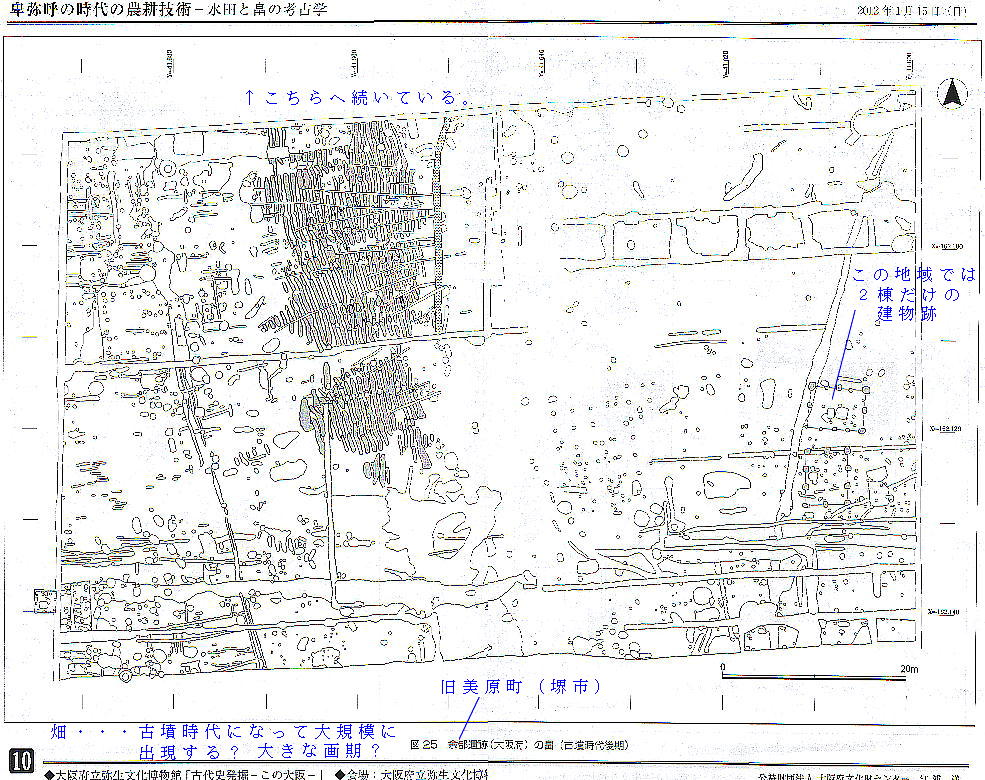

「卑弥呼の時代の農業」とあれば、これは聞かずばなるまいと出かけてきた。イネの遺伝子や稲作の渡来については、いろいろ学ぶ機会が

多いが、この時代の農業の具体的な姿を教えてくれる本はなかなか無い。相当期待して行ったのだが、期待通り、私にとっては新しい知見

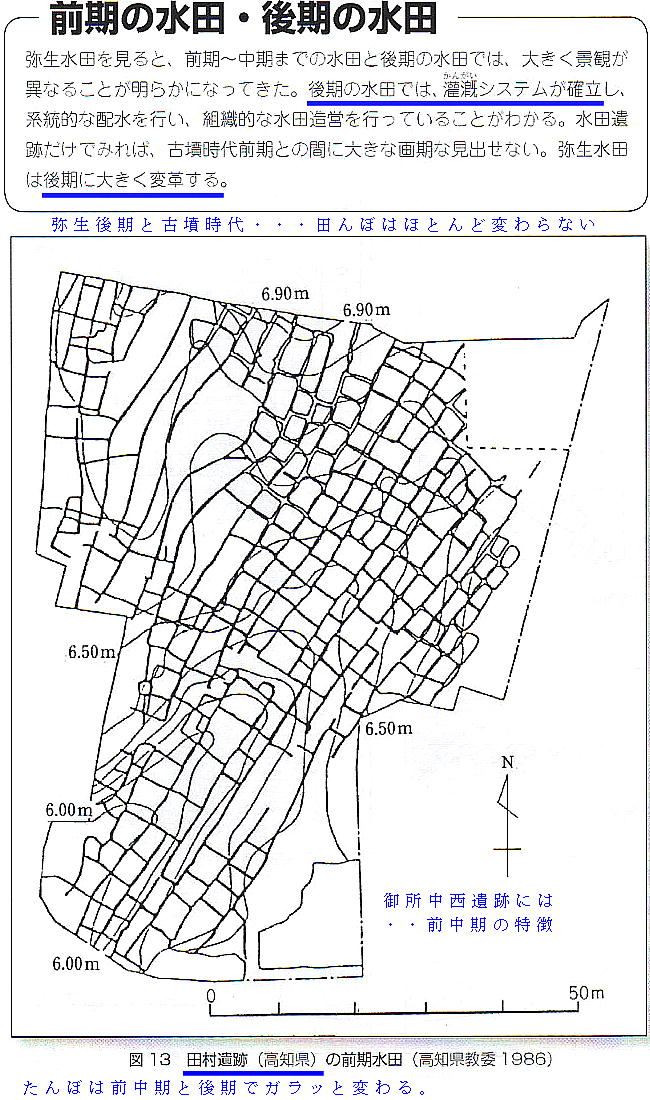

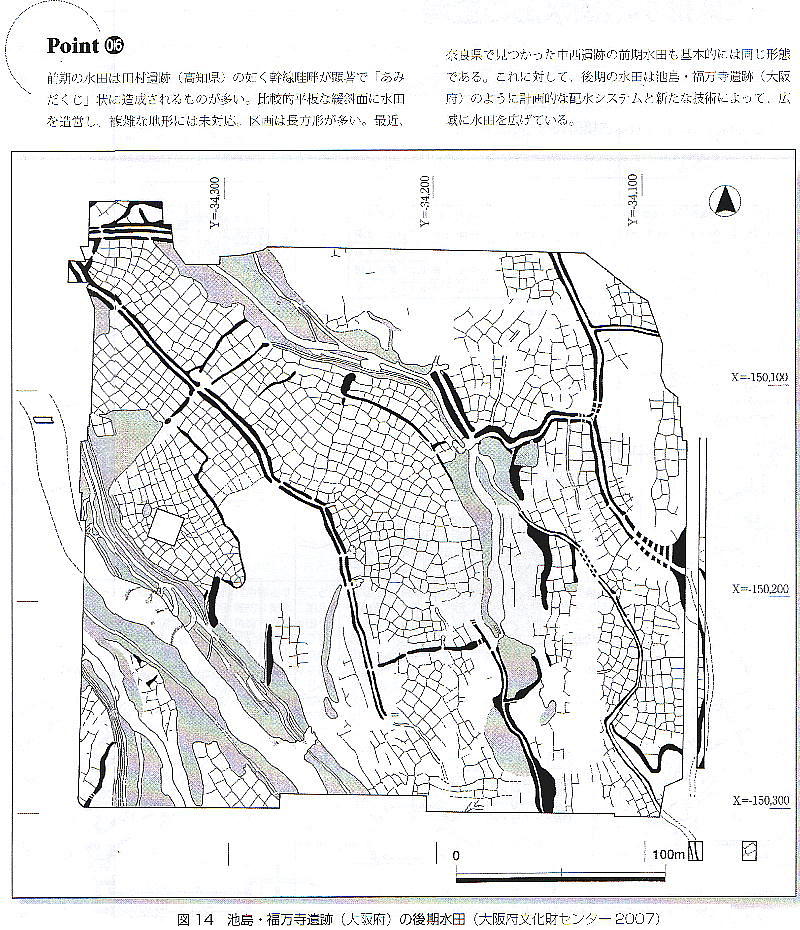

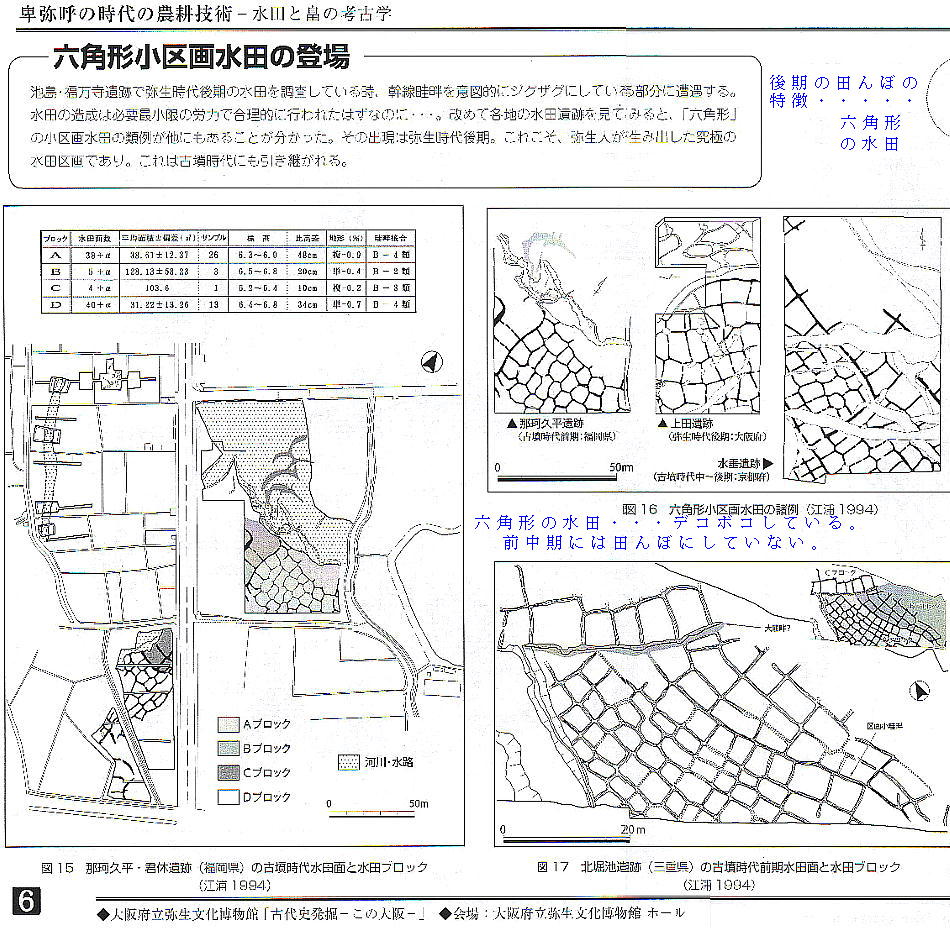

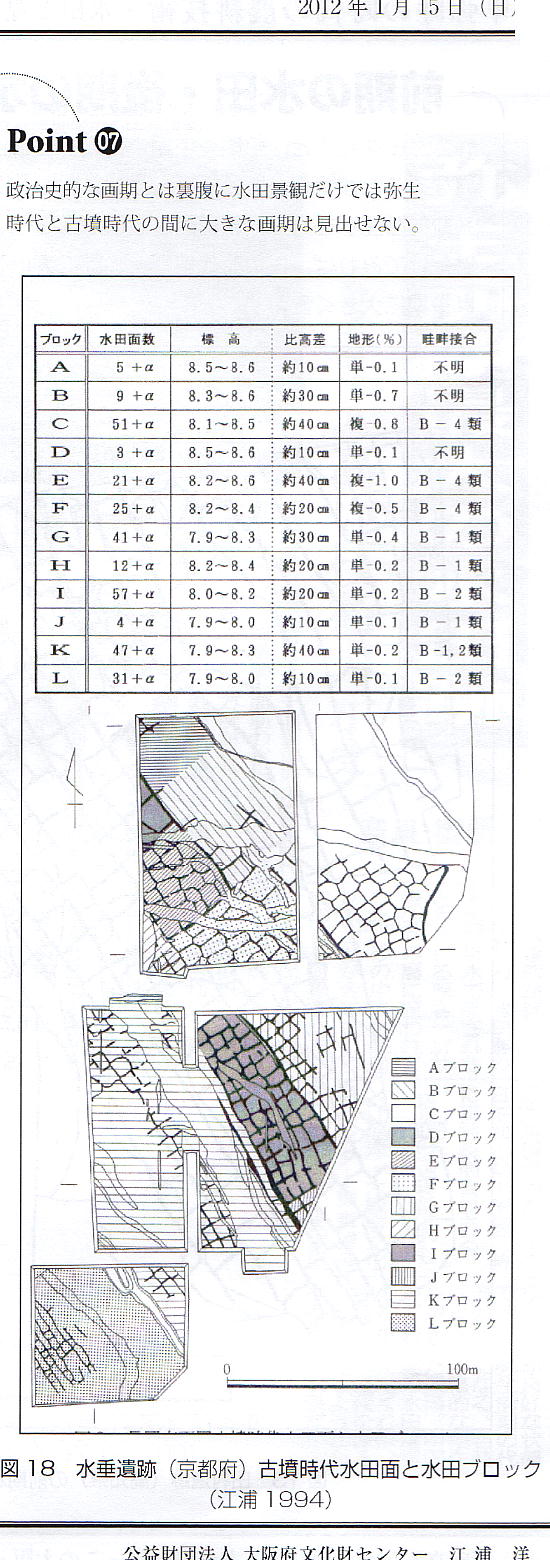

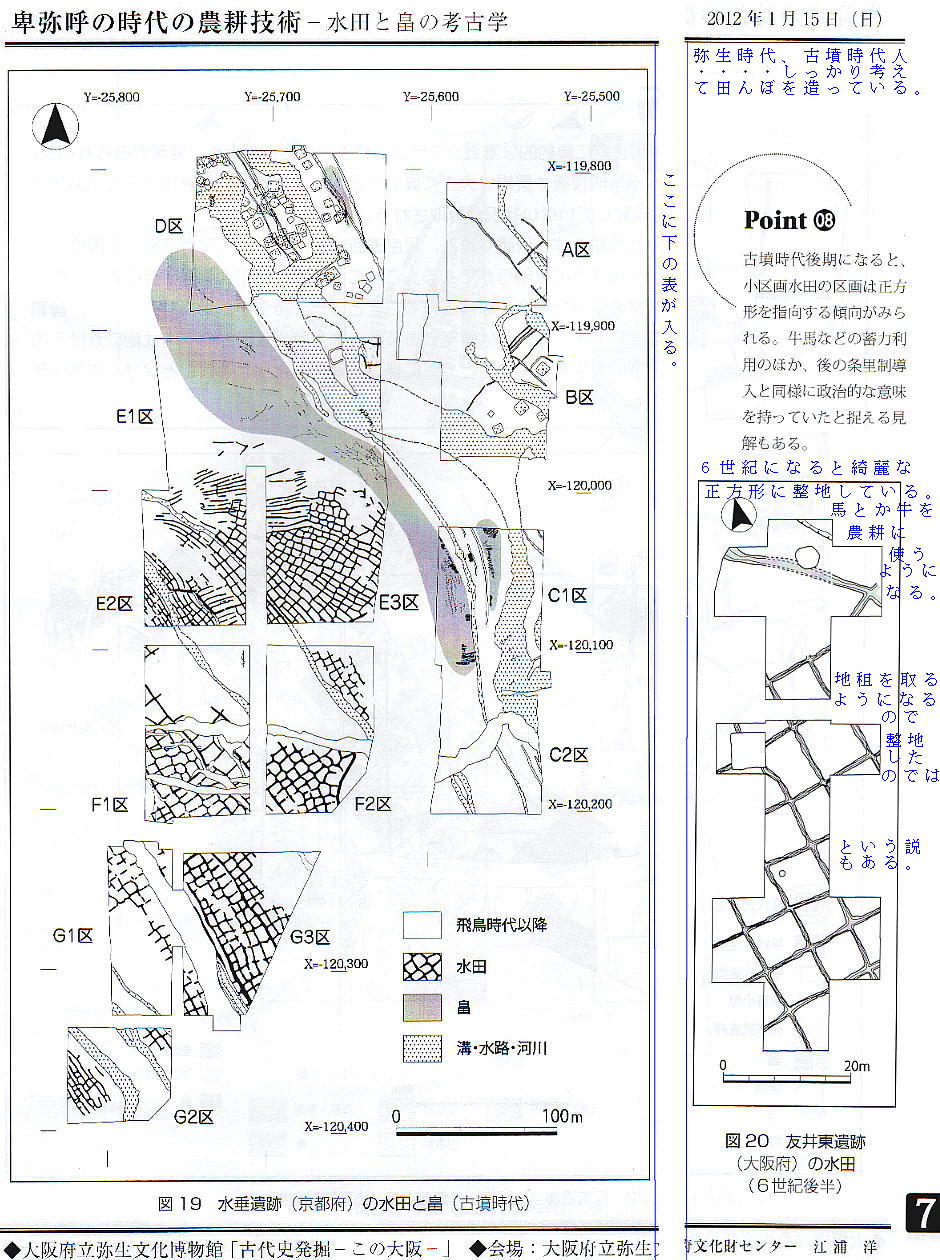

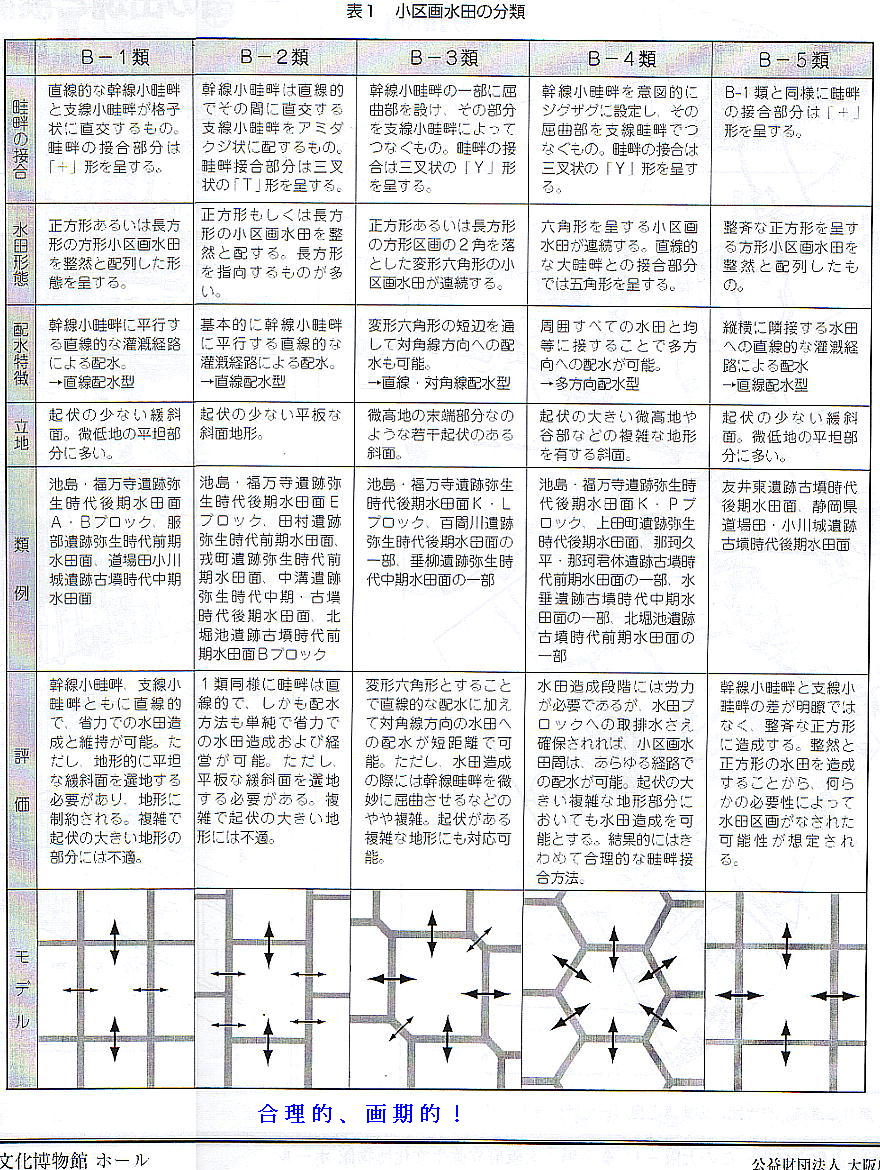

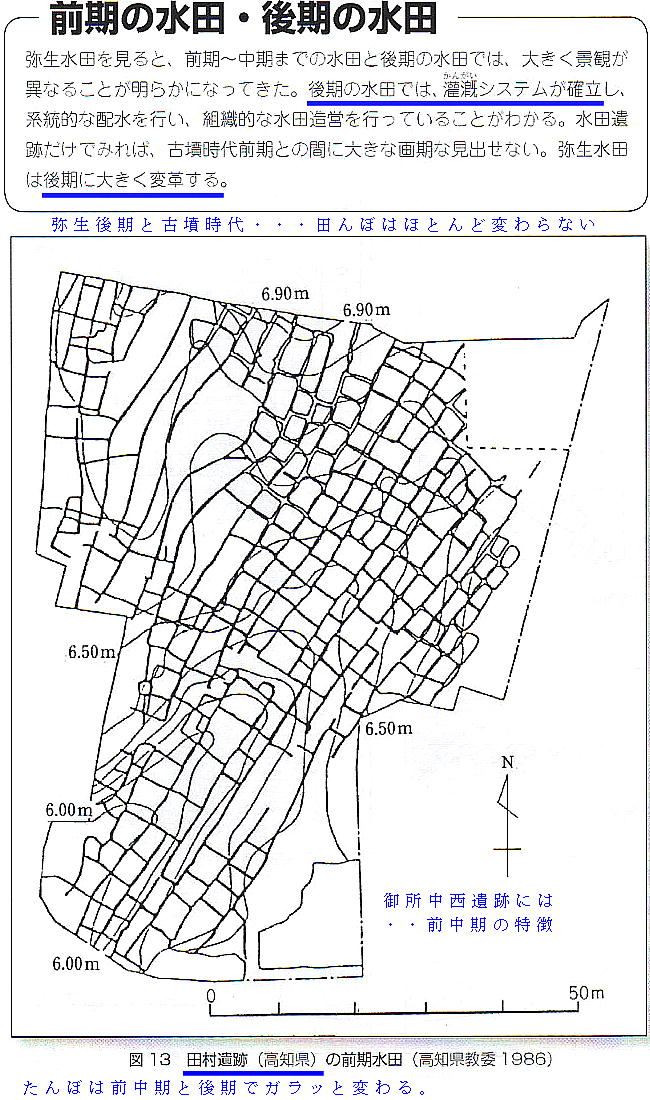

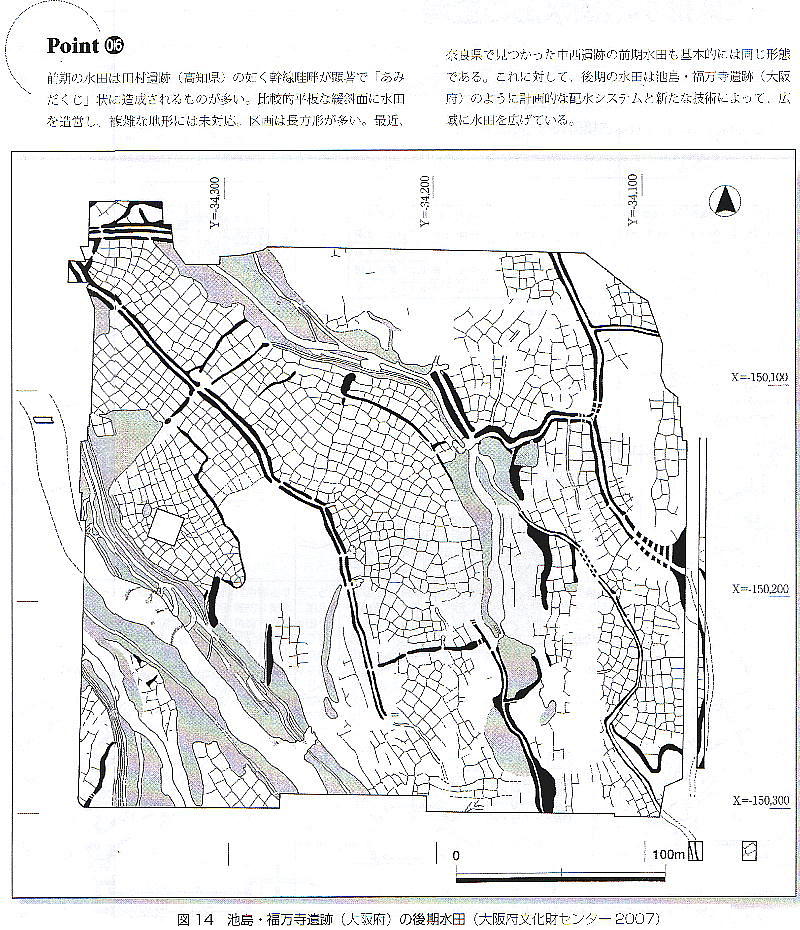

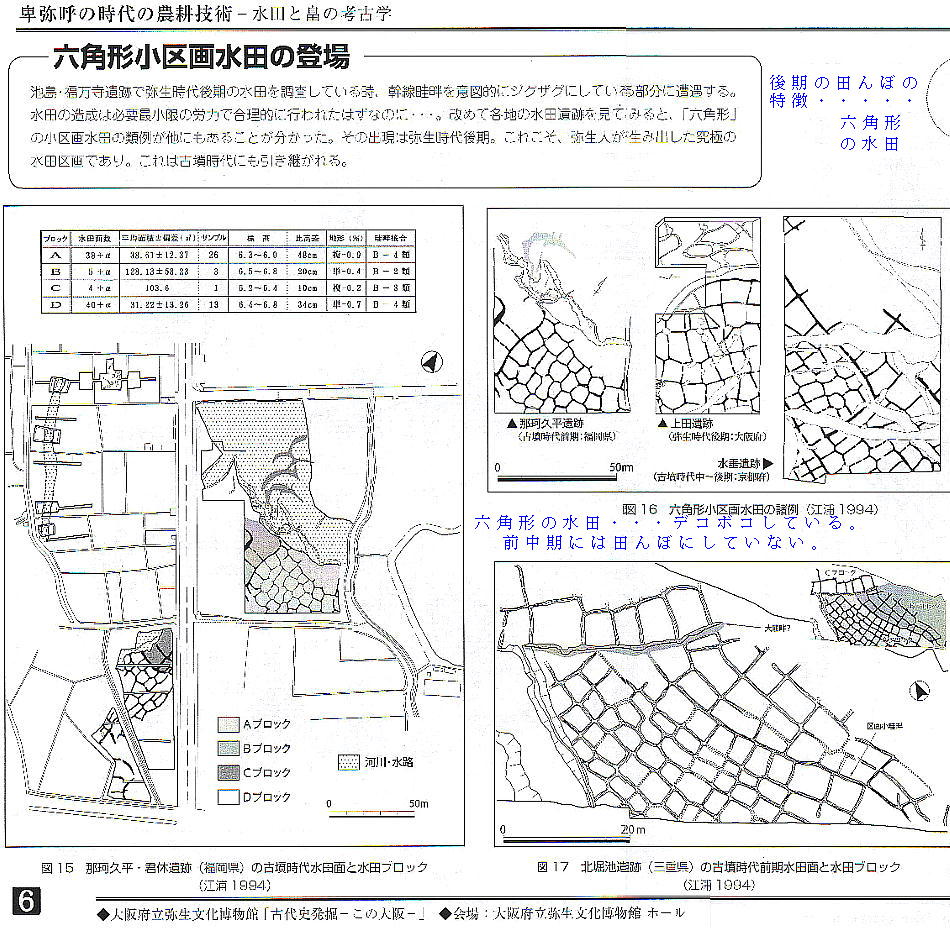

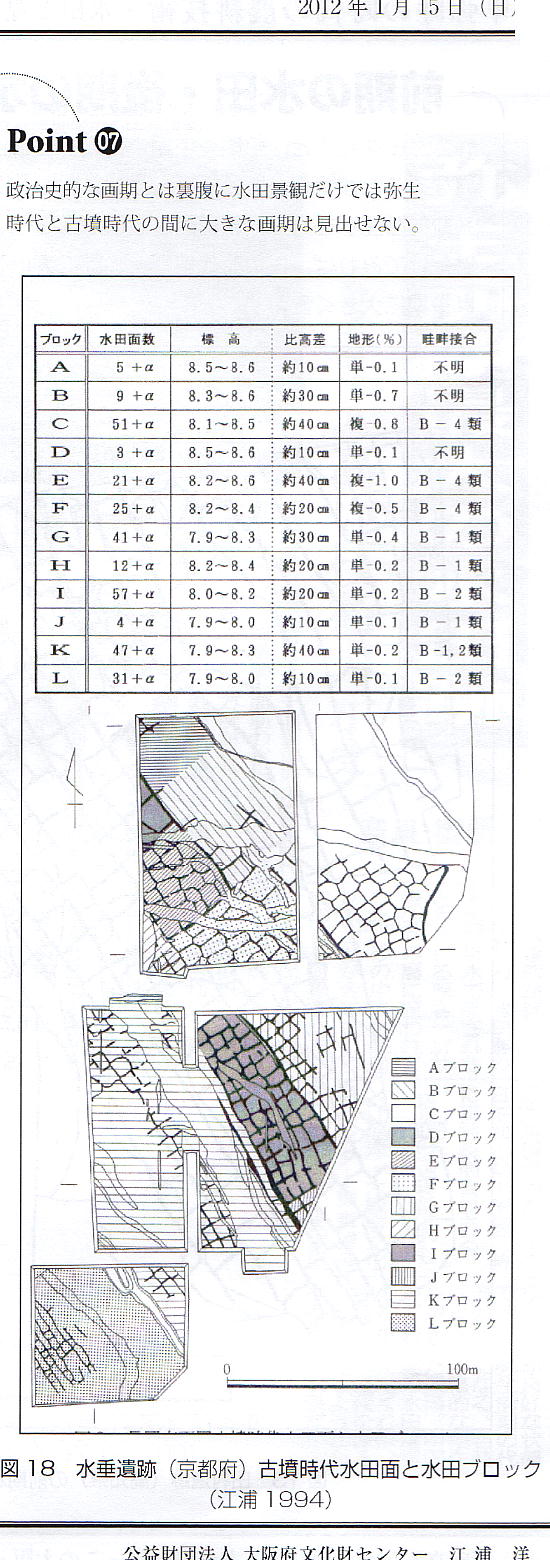

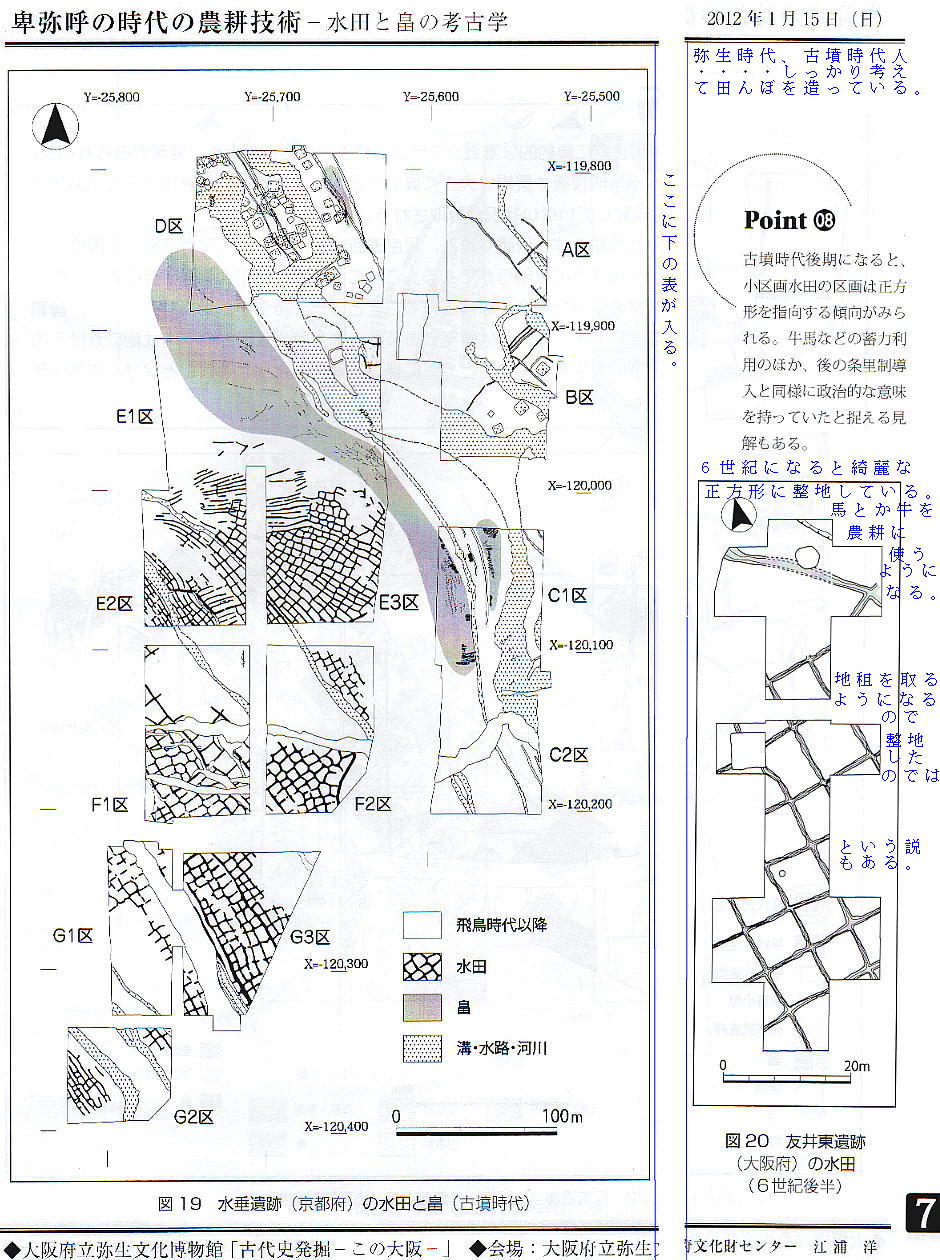

の連続だった。弥生後期になって田んぼは画期を迎え、それは古墳時代を通じて変化が無い。弥生前期・中期と後期はガラッと農業のやり

方が変わるなどと言うのは全く新鮮な知識だった。これは、日本人が、前期・中期と後期は民族が違う、あるいは違う民族の農法を取り入

れた証拠ではないか。つまり古墳時代人たちは、縄文の終わりから弥生のはじめにかけて日本へ来た連中とは違う農法を持ってきたのだ。

私見では、これこそ邪馬台国を滅ぼした勢力の痕跡では無いかと思える。

下は、弥生文化博物館へ行く前、梅田の「お初天神」のウィンドウの中にあった猿田彦の姿像。私は猿田彦は農業神(者)だと考えている

ので、妙に何か符合しているようで思わず写してしまった。

農業という地味なテーマだからだろうか、ここの講演会にしては受講者が少なかった。水野のオッサンのヨタ話など聞くよりよっぽどおも

しろかったのだが。

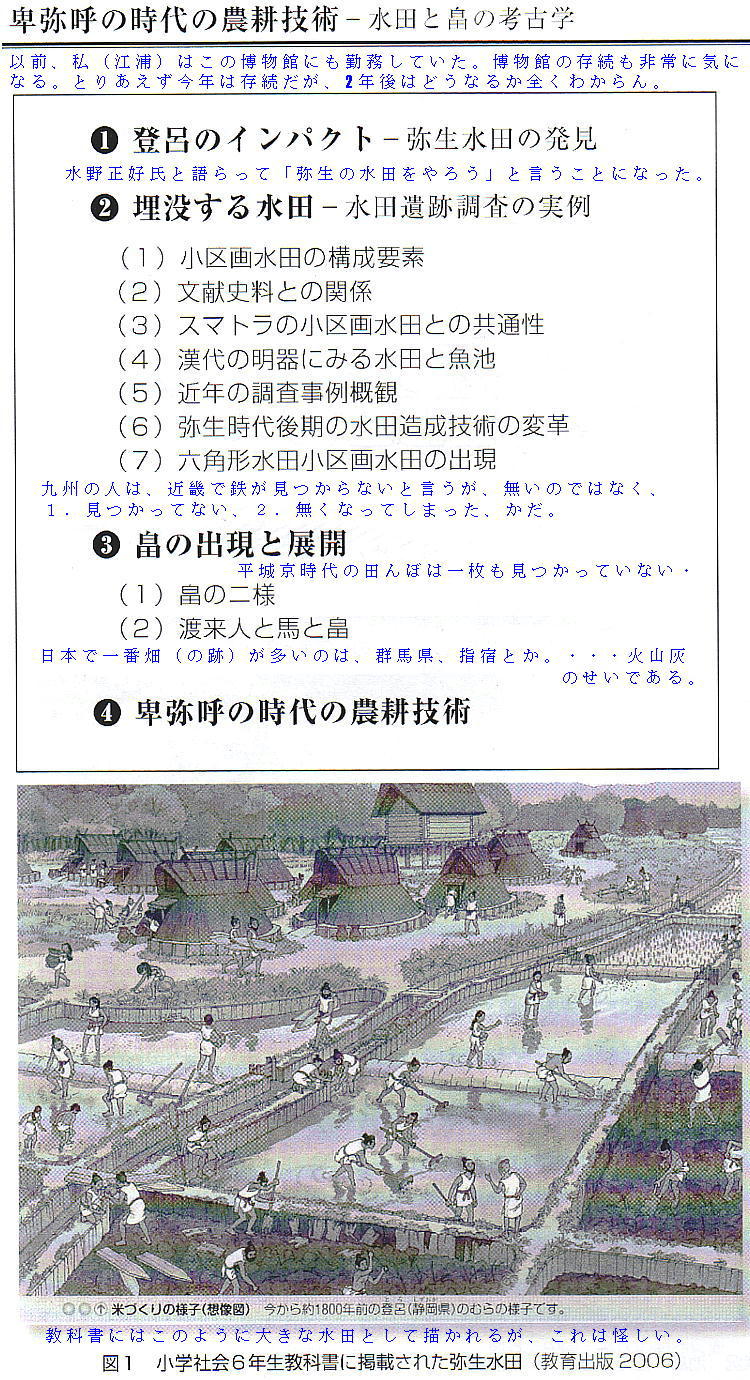

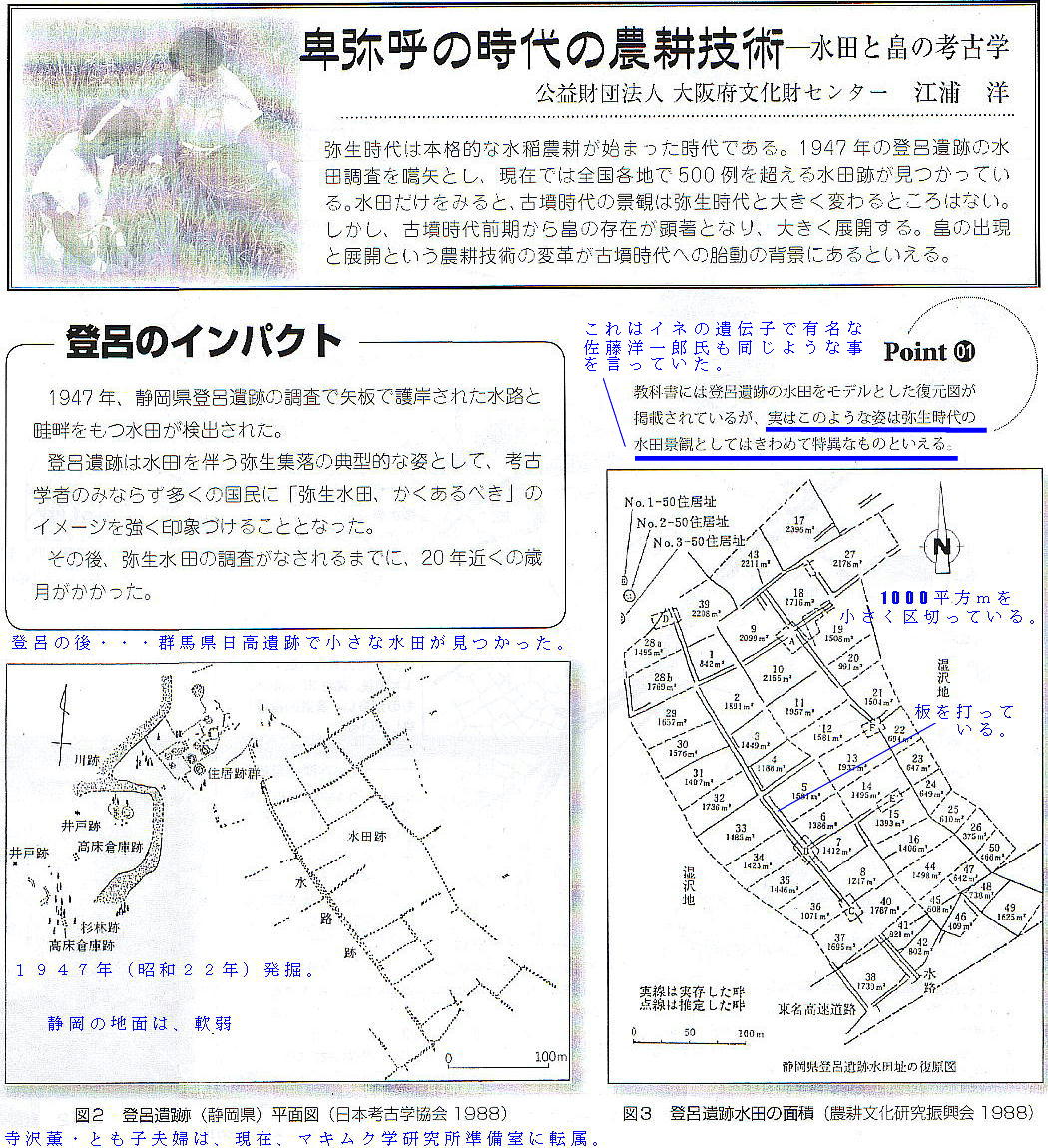

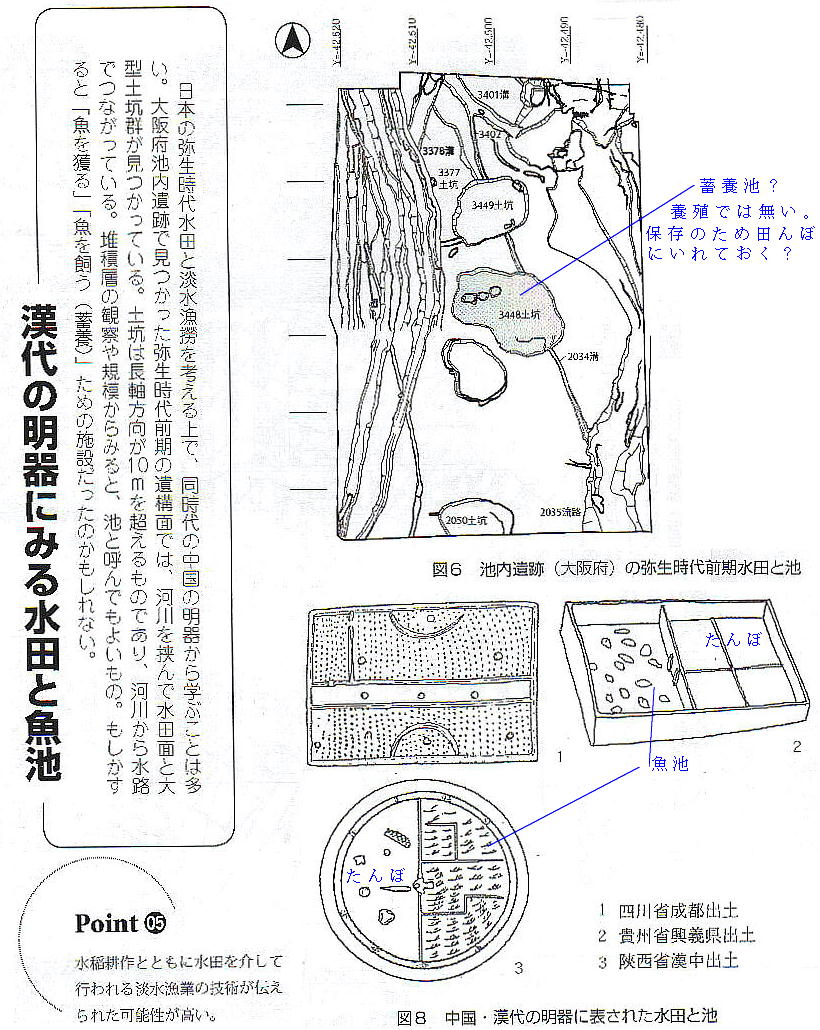

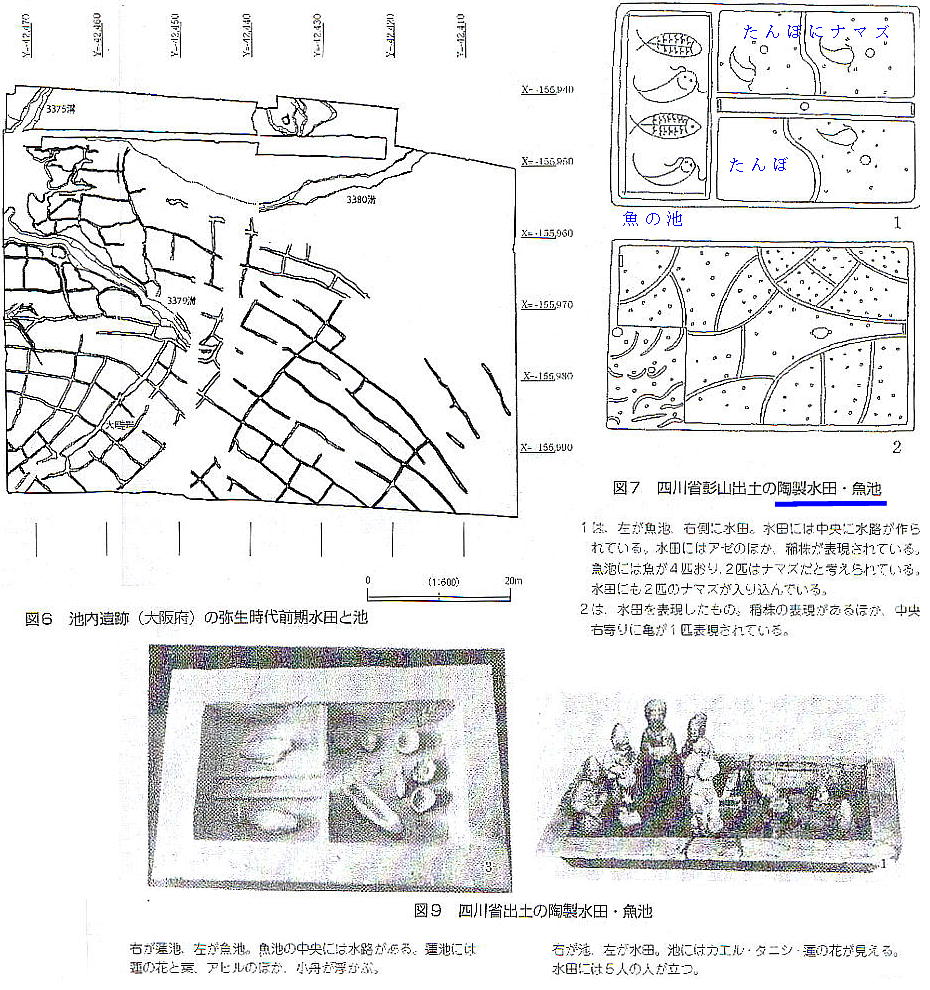

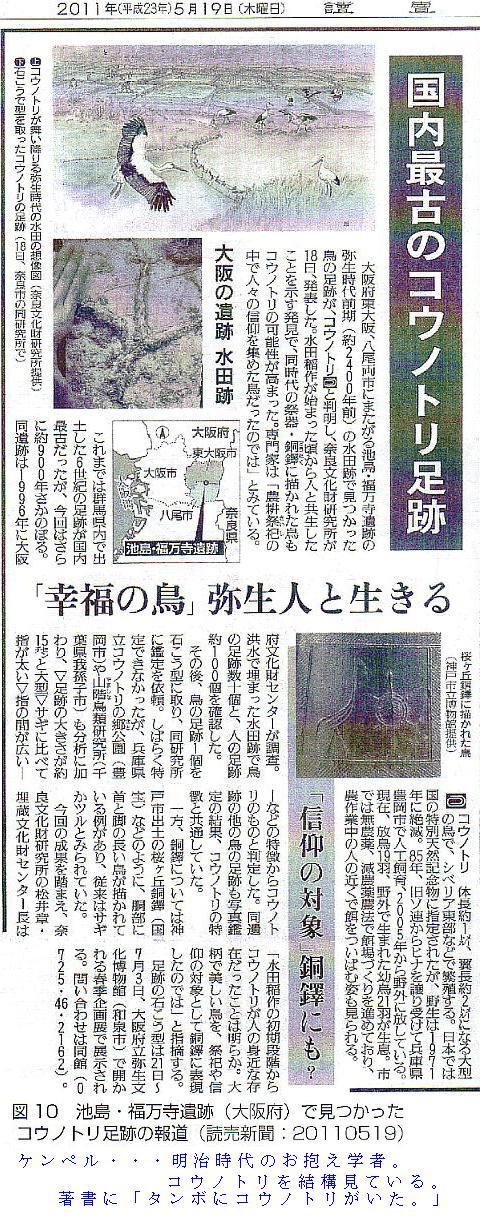

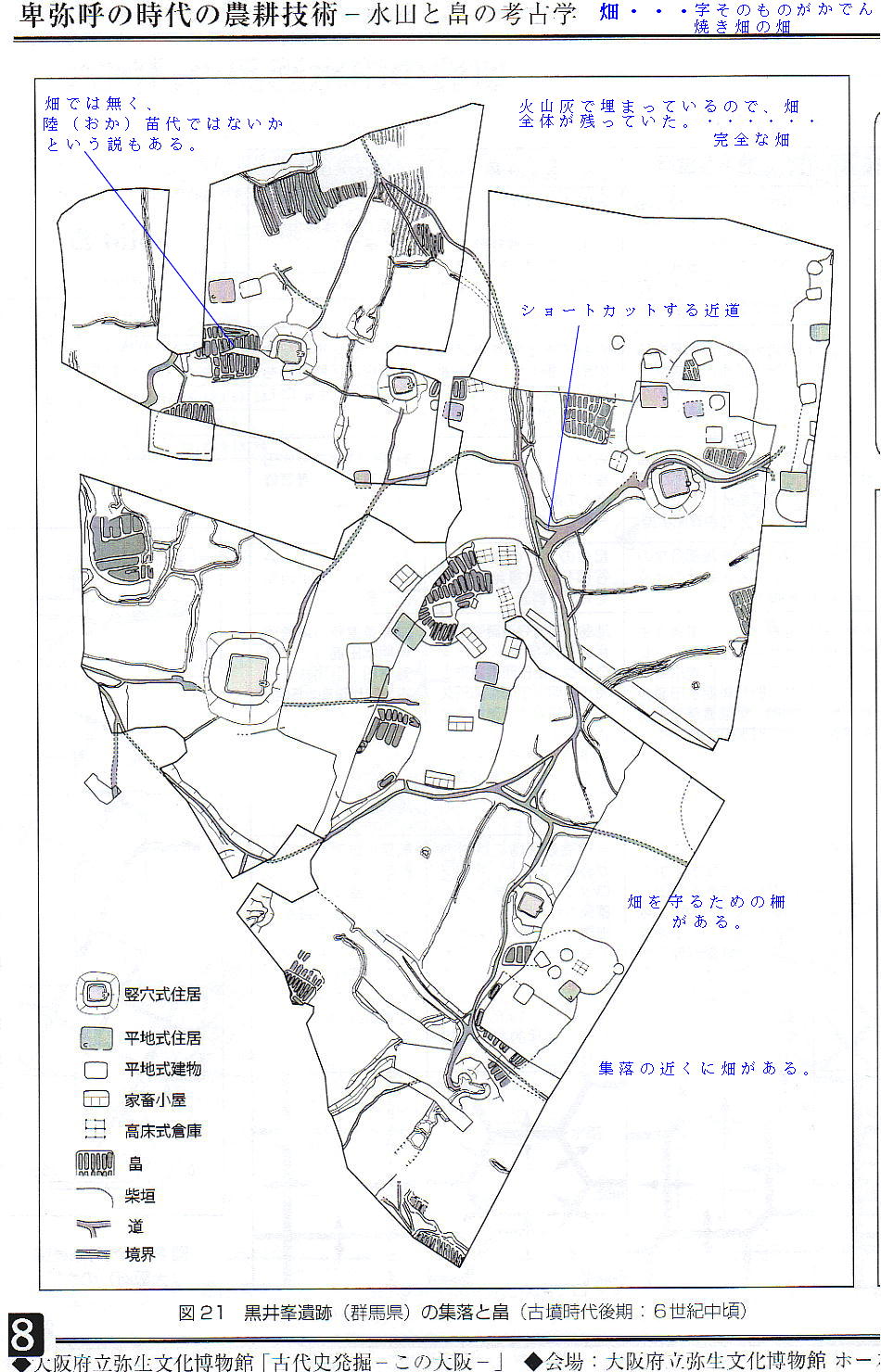

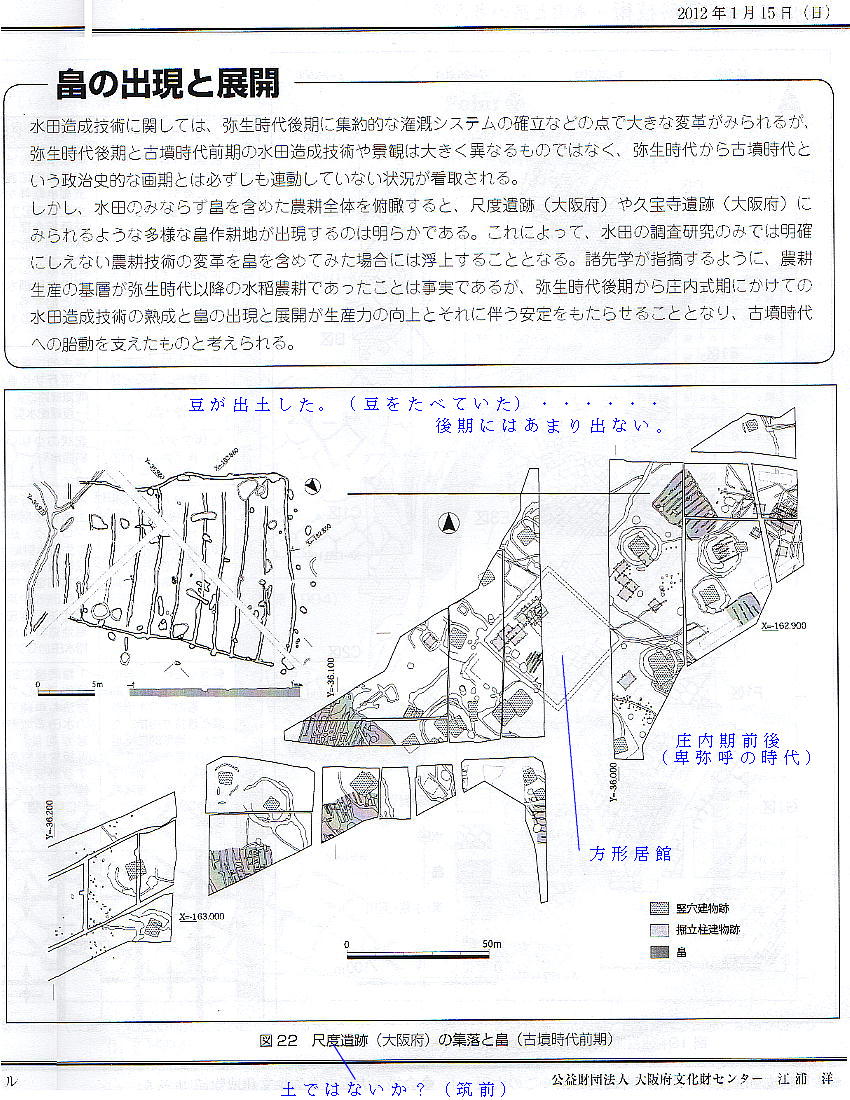

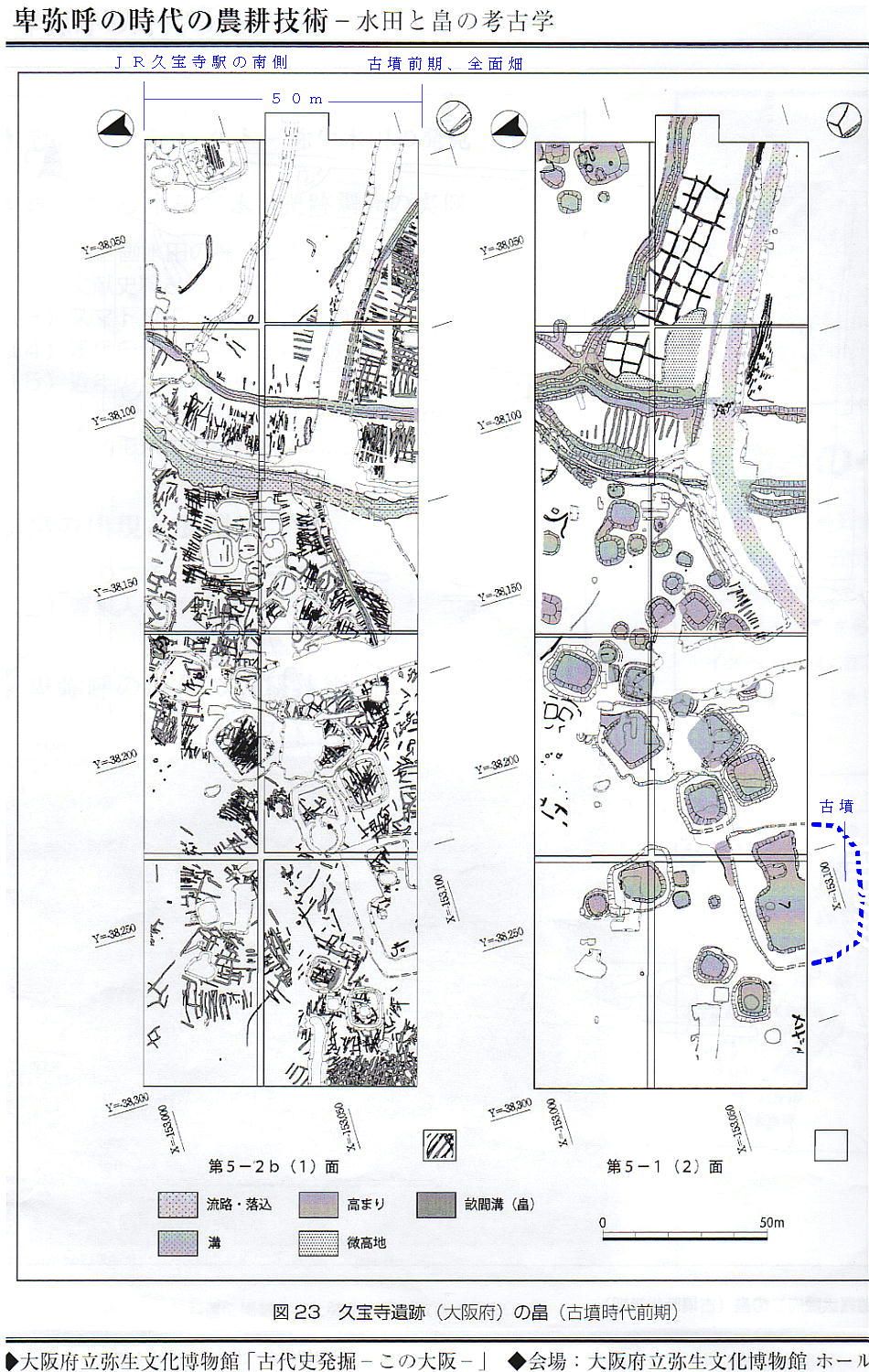

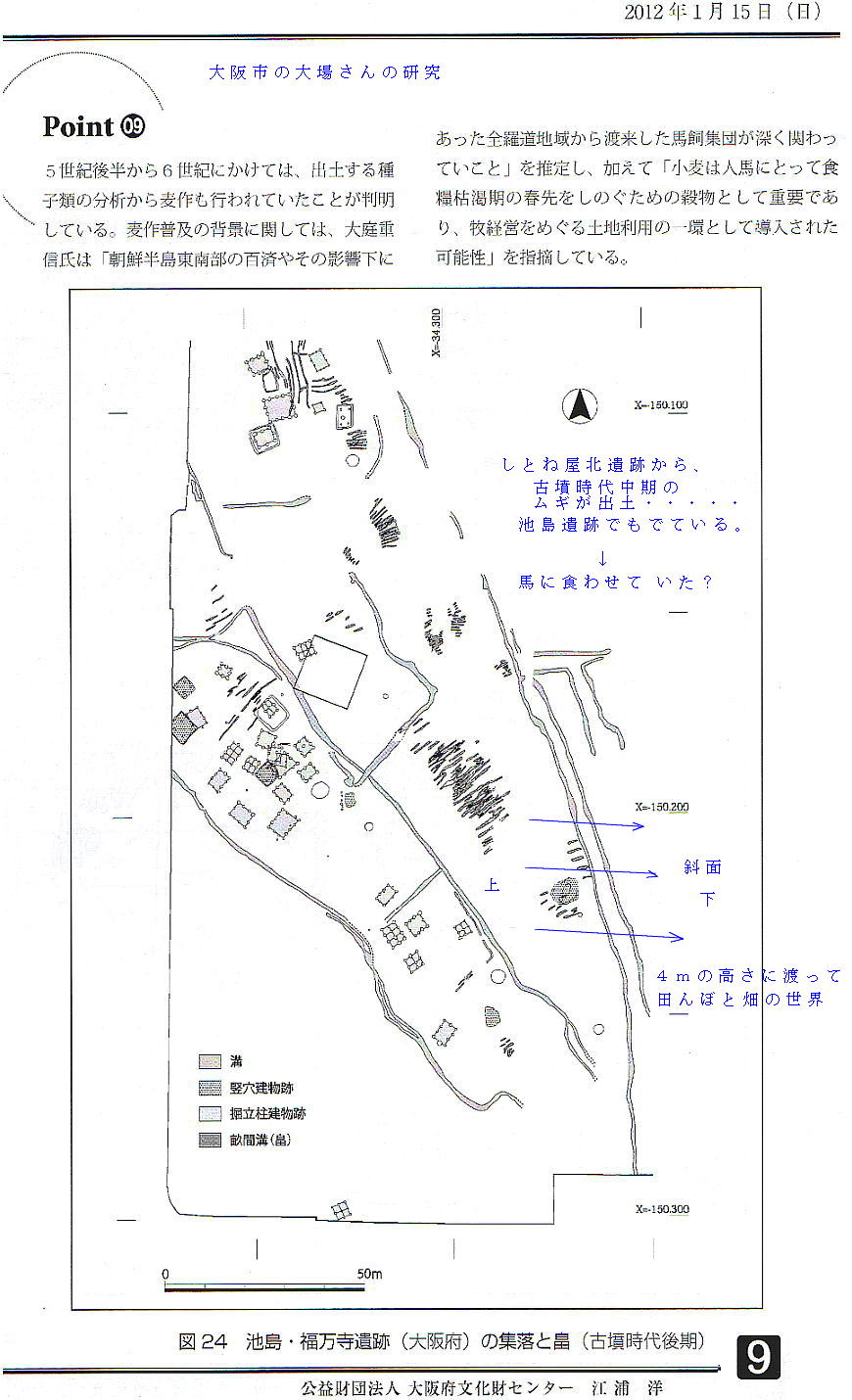

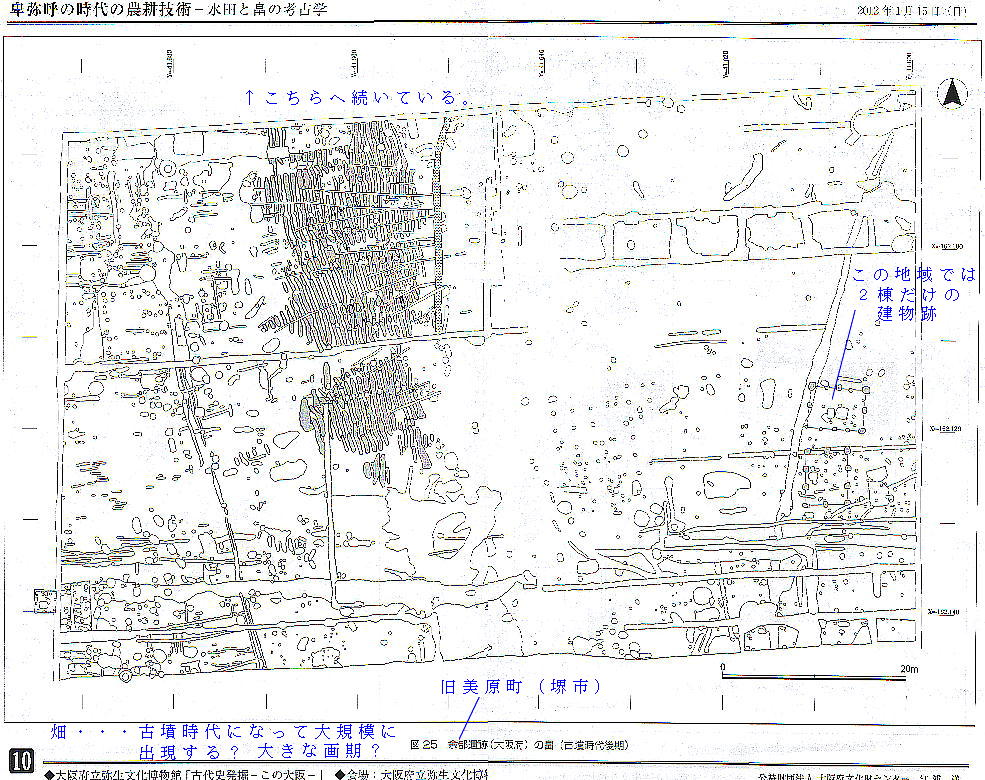

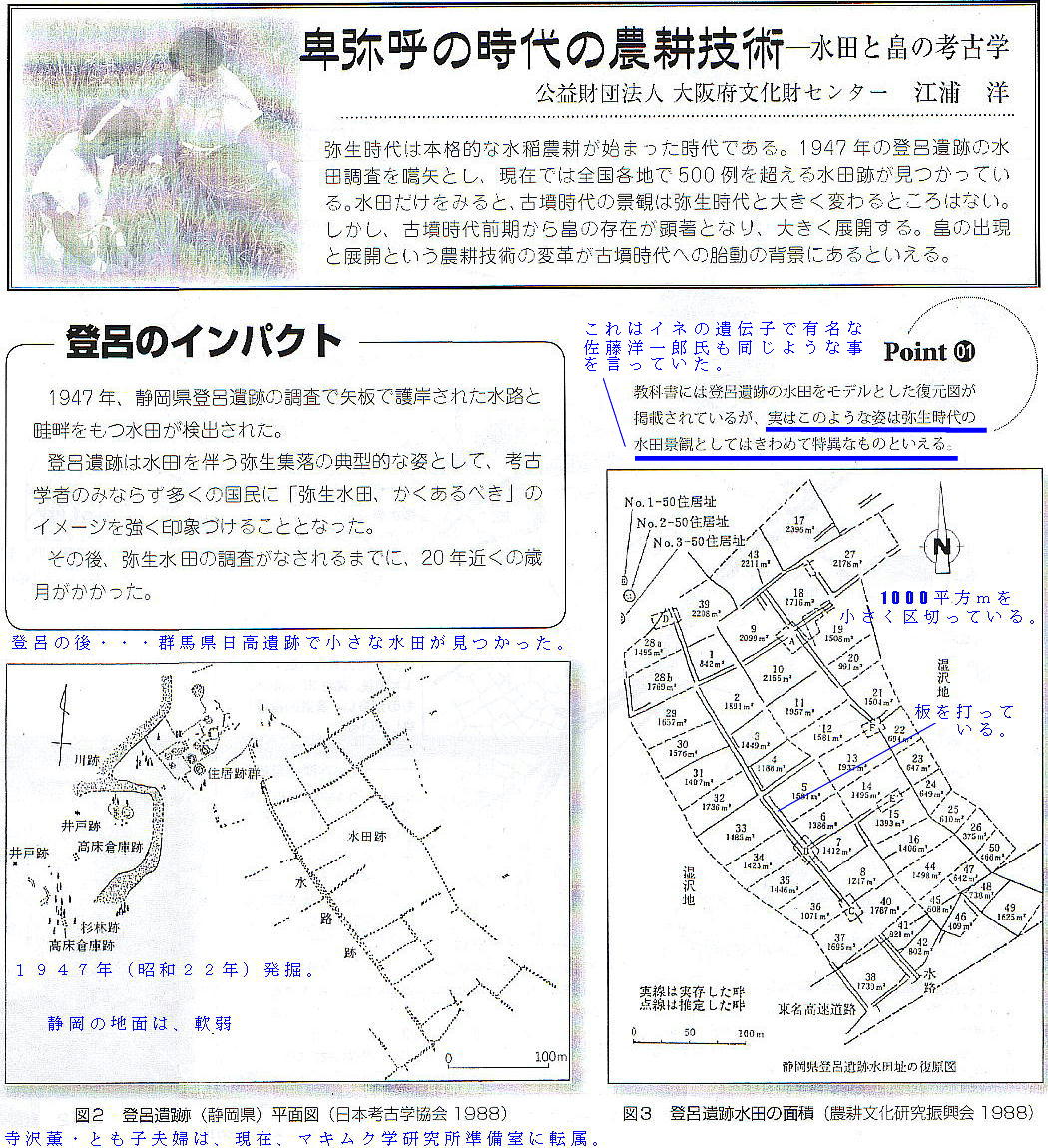

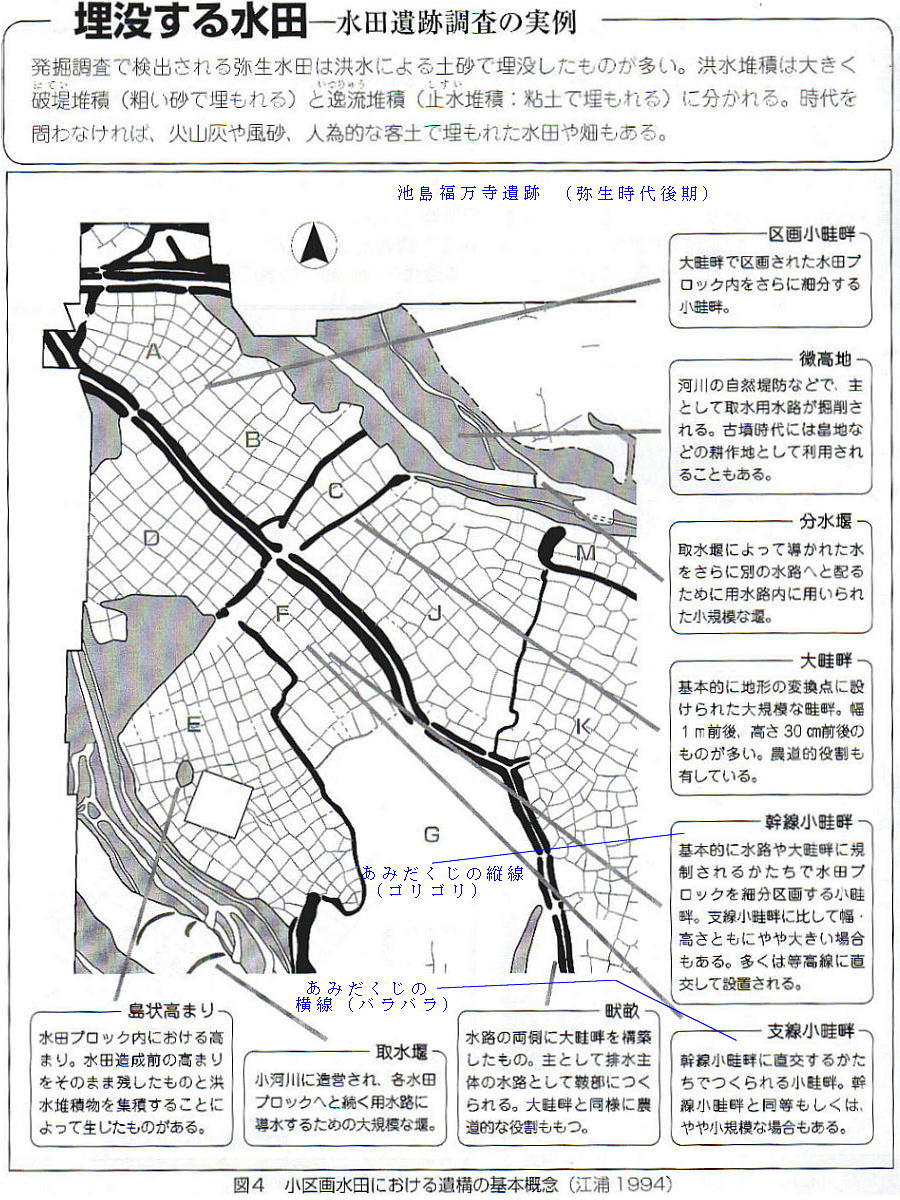

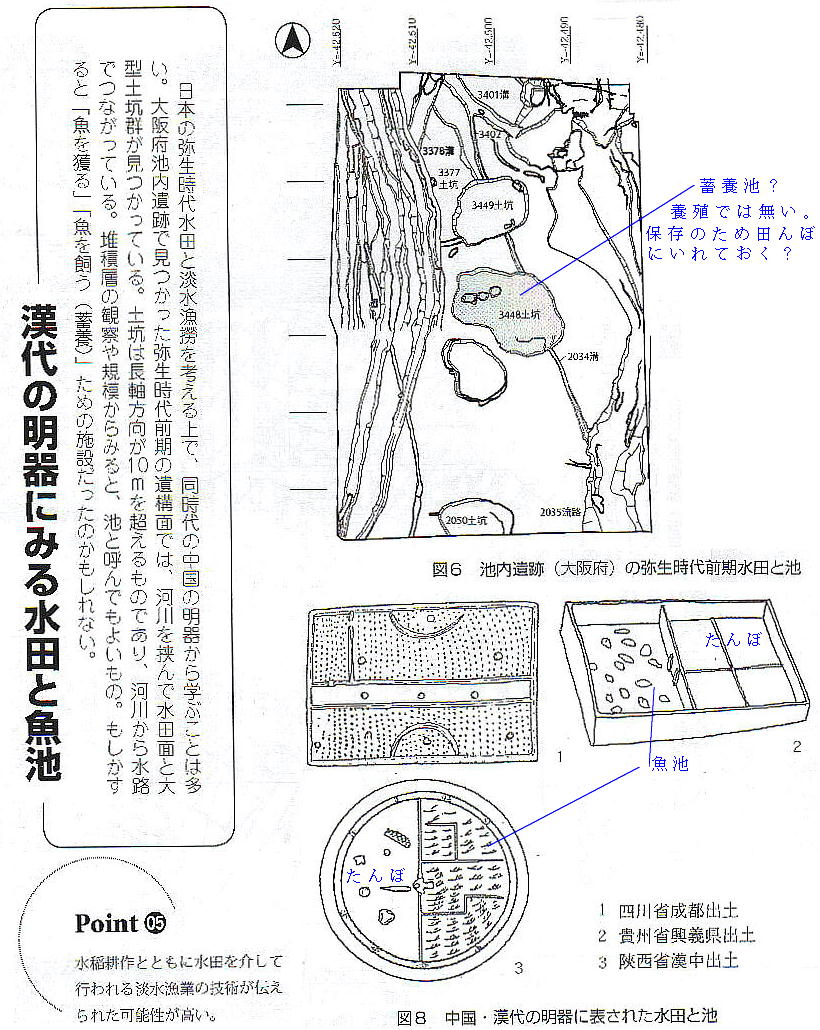

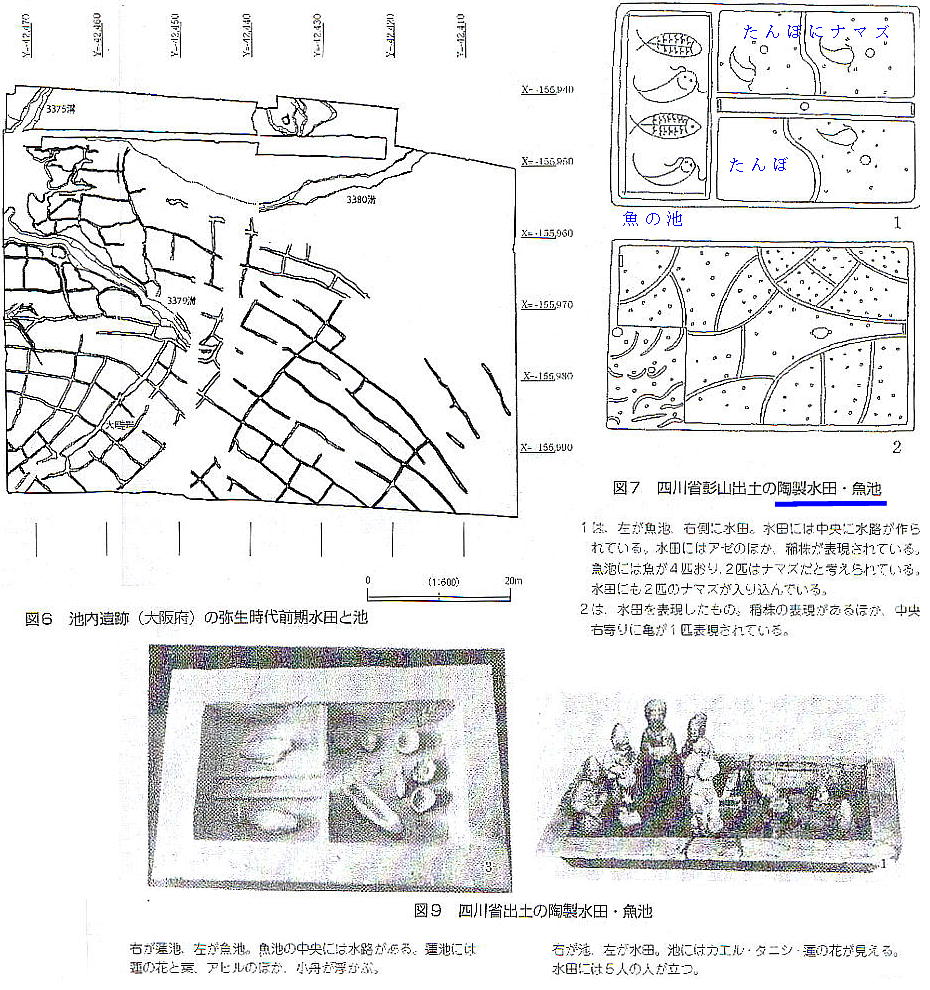

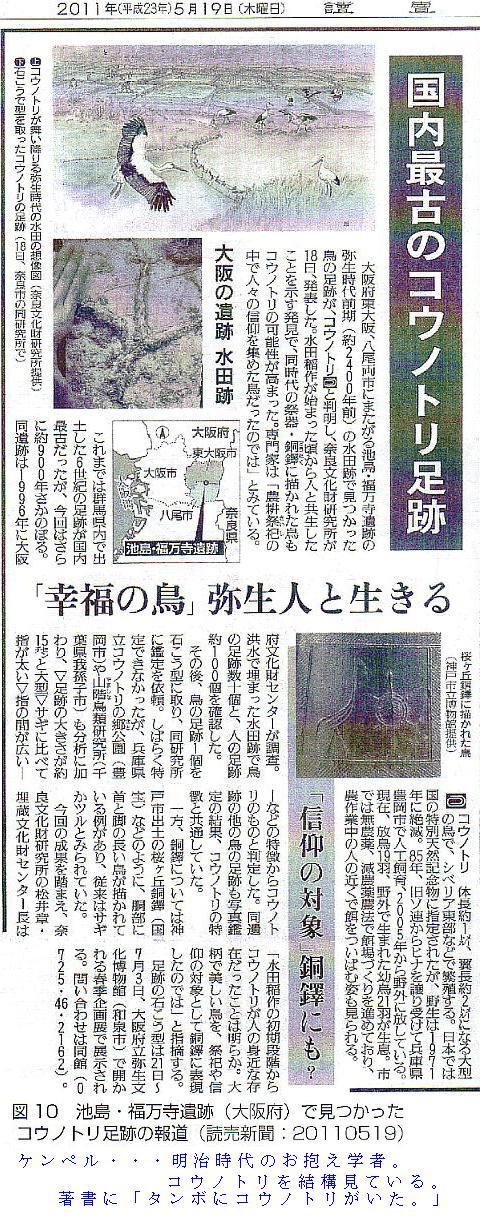

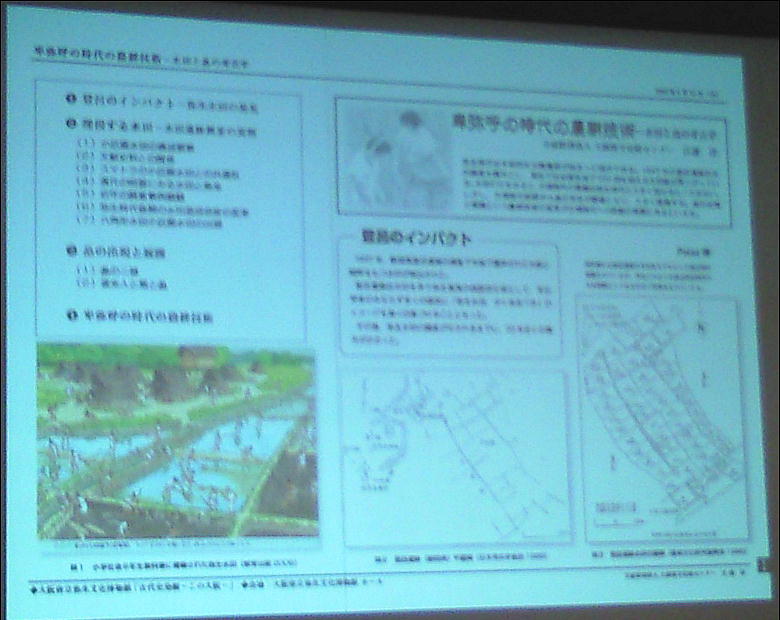

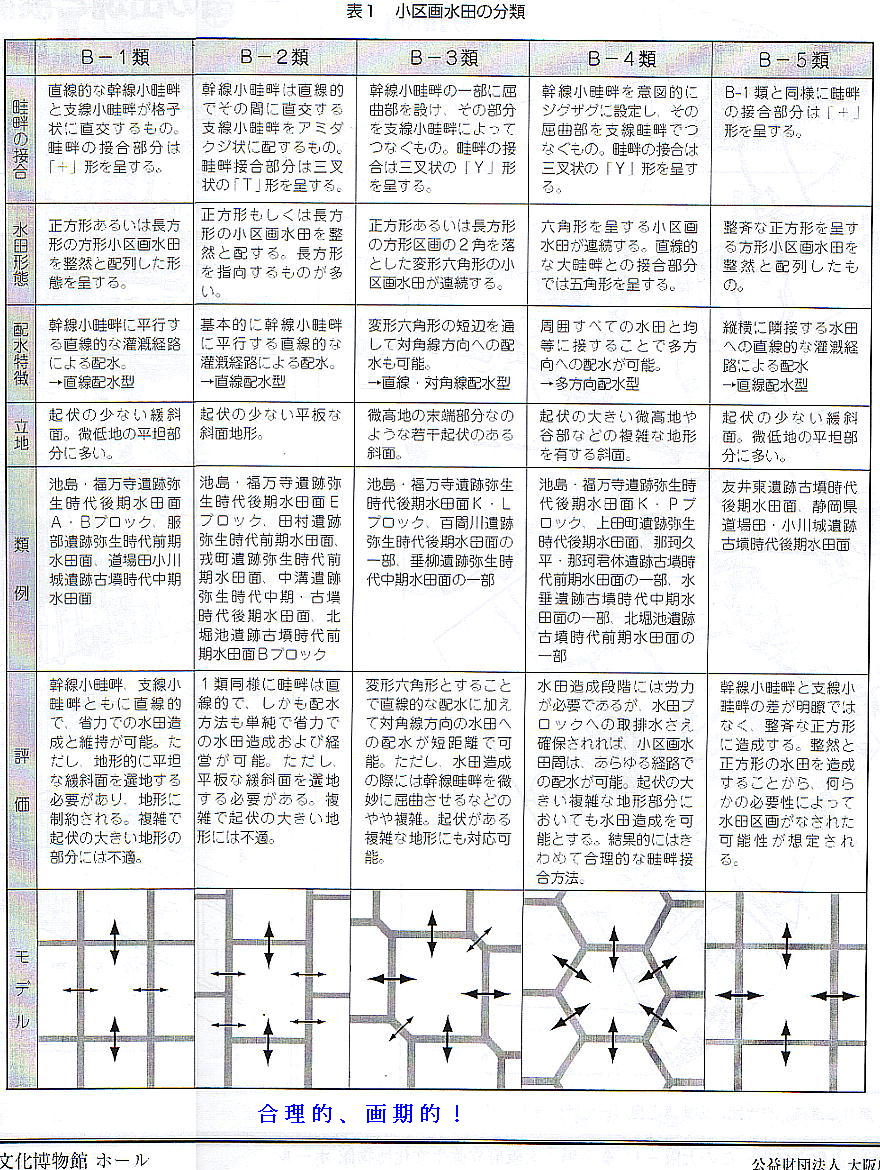

以下の資料は当日江浦氏が配布したものだが、青字は私が聞きながら書き込んだコメント。資料はA3で10ページに渡るもので、SCANに

苦労した。最初から、上下2枚セットで1ページとなっていたので、上下を左右と考えてお読み頂きたい。出来るだけコメントを記入しよ

うと務めたが、話に熱中してあまり書き込んでいなかった。魚を保存する池を田んぼの中に造っていたなど、現代の東南アジアの農法では

ないかと思うが、弥生時代からそんな農法が伝来してきていたとは。あるいは弥生人が考案したのかもしれない。

コメント以外にたくさんおもしろい話を聞いたのだが、Scanに疲れたので、後はご勘案のほどを。

いやぁ非常におもしろかった。江浦さん、今日の話を本にしてくれないかなぁ。もっと話が聞きたかった。

邪馬台国大研究ホームページ/学ぶ邪馬台国/卑弥呼の農業

邪馬台国大研究ホームページ/学ぶ邪馬台国/卑弥呼の農業

Music: 夏はきぬ

Music: 夏はきぬ

邪馬台国大研究ホームページ/学ぶ邪馬台国/卑弥呼の農業

邪馬台国大研究ホームページ/学ぶ邪馬台国/卑弥呼の農業