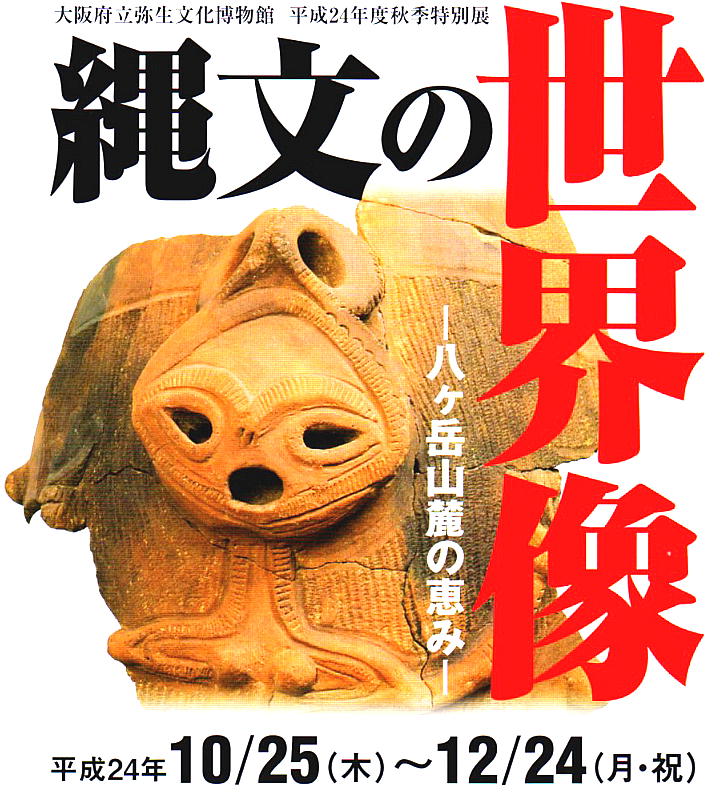

2012年11月14日(水) 大阪府立弥生文化博物館

おなじみの、信太山にある「大阪府立弥生文化博物館」。もう何十回来ただろうか。北信太から目をつぶっても歩けるほどだ。

Music: none

Music: none

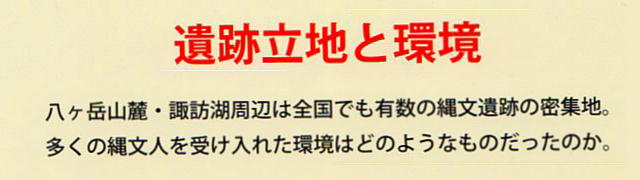

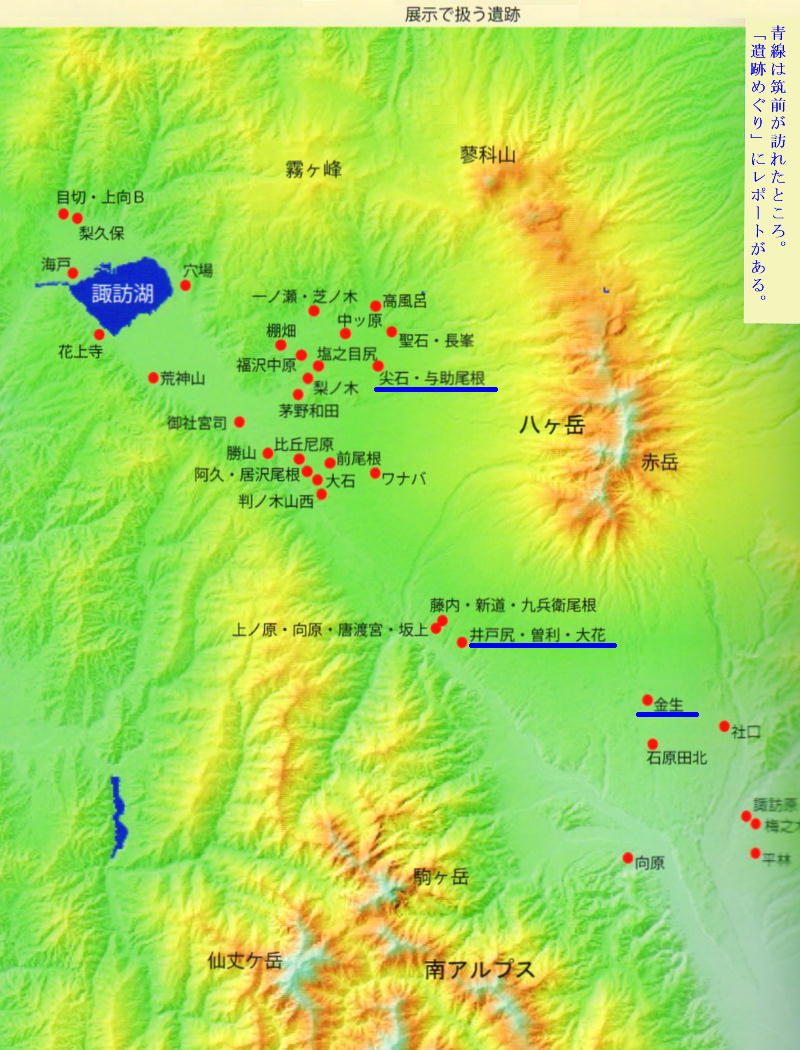

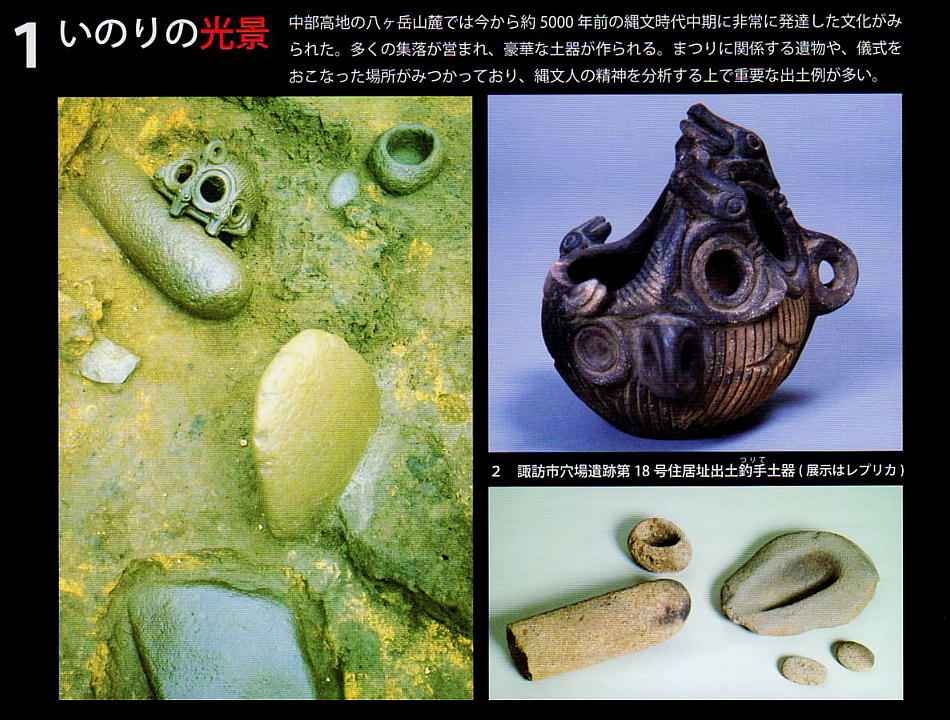

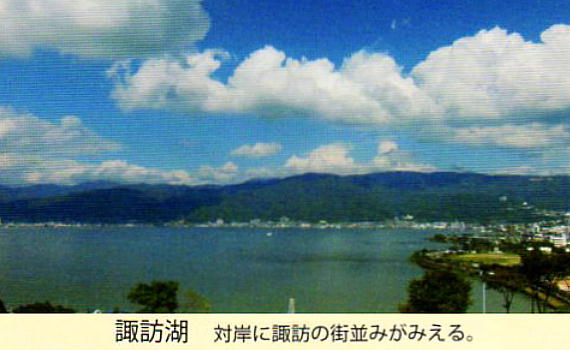

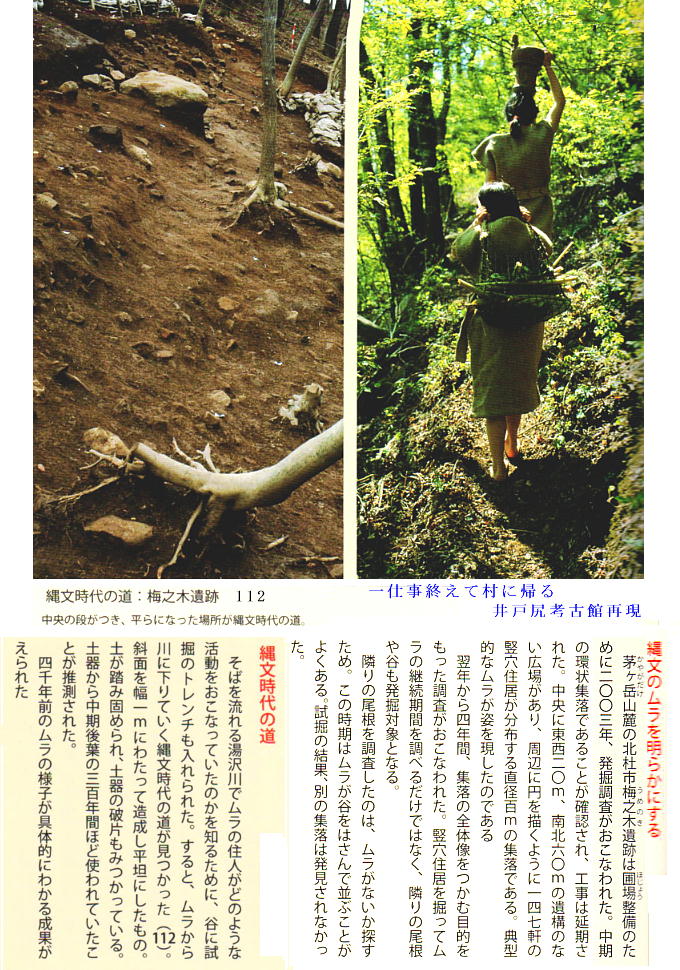

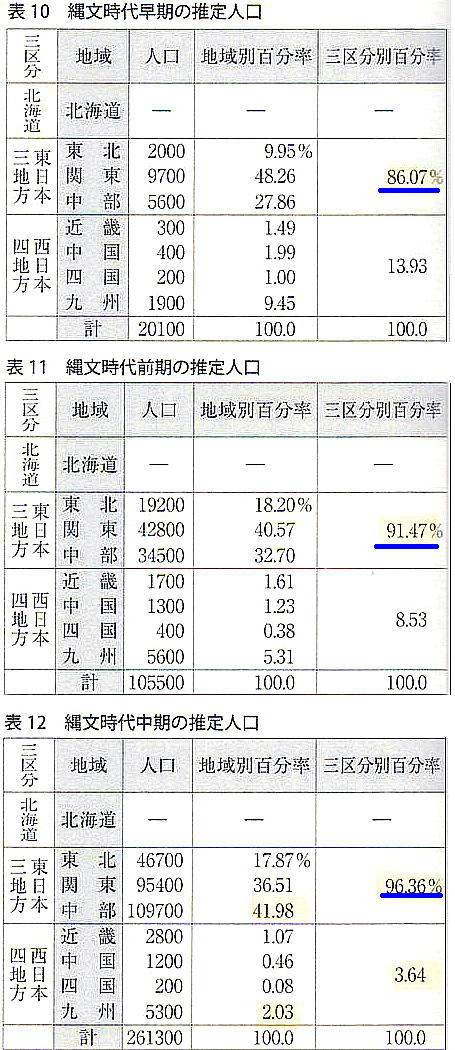

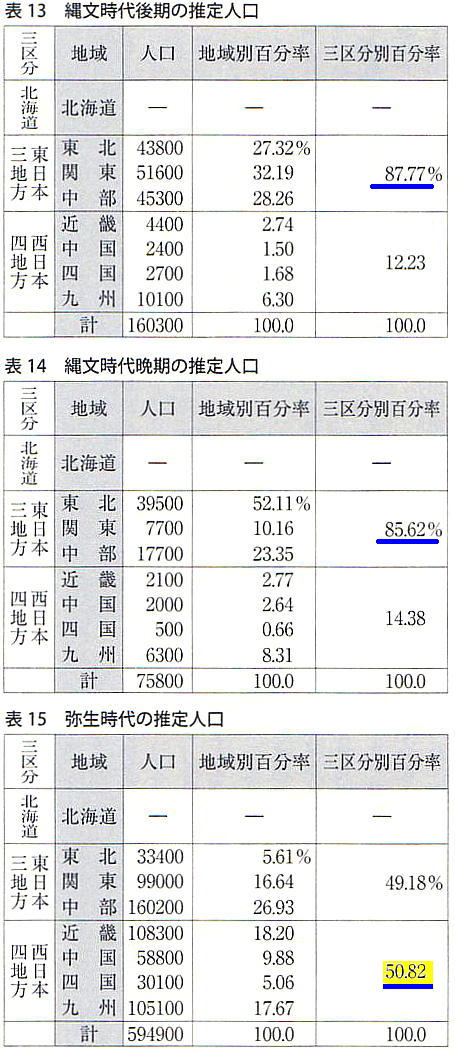

私は縄文・弥生・古墳時代が好きである。それは日本が日本になり、日本人が日本人になった、現代日本の基層がこの時代にあったと 考えるからであり、それぞれの時代は、学べば学ぶほどますます興味がわいてくる。社会構造、経済基盤の確立は弥生時代に成ったと 思うし、社会体制、中央集権の確立は古墳時代に基礎が出来たと思う。そして縄文時代は、そこへ至る人間の情操、気質、感覚のよう なものを培養するのに、十分すぎるほどの長い時間と空間を持っていたと思うのだ。 一方で私は山登りも好きであって、学生時代にワンゲルをやっていたこともあって、八ヶ岳も大好きなのだ。子供が小さい頃は、よく 八ヶ岳山麓でキャンプをした。歴史に興味を持ちだしてからは、何度かこの八ヶ岳山麓の縄文時代遺跡をたずねた。そんなわけで、今 日ここに並んでいる展示物の幾つかは、私はすでに現地で見ているはずなのだ。 縄文時代は1万年以上続いている。気が遠くなるような期間だが、これはこれで人類にとって必要な期間だったのだろう。縄文時代も 1万年同じ生活をしていたわけでは無く、よくみれば早期、前期、中期、後期、晩期とそれぞれに、遅々とした歩みではあるが、発展 的に進行しているのである。土器を作り出し、居住空間と墓域を分け、穀物・果実を栽培し、晩期には稲作を受け入れている。 壮大な日本人の歴史のはじまりが、この縄文時代なのである。とりわけ八ヶ岳山麓の縄文遺跡は、その数の多さで他地域を圧倒してい る。前期末から中期にかけては、東日本の縄文人の大半がこの山麓に住んでいたという説もあるほど、縄文人達の痕跡が濃厚である。

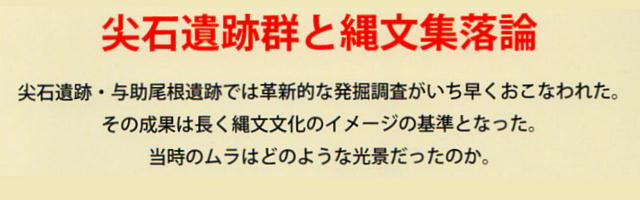

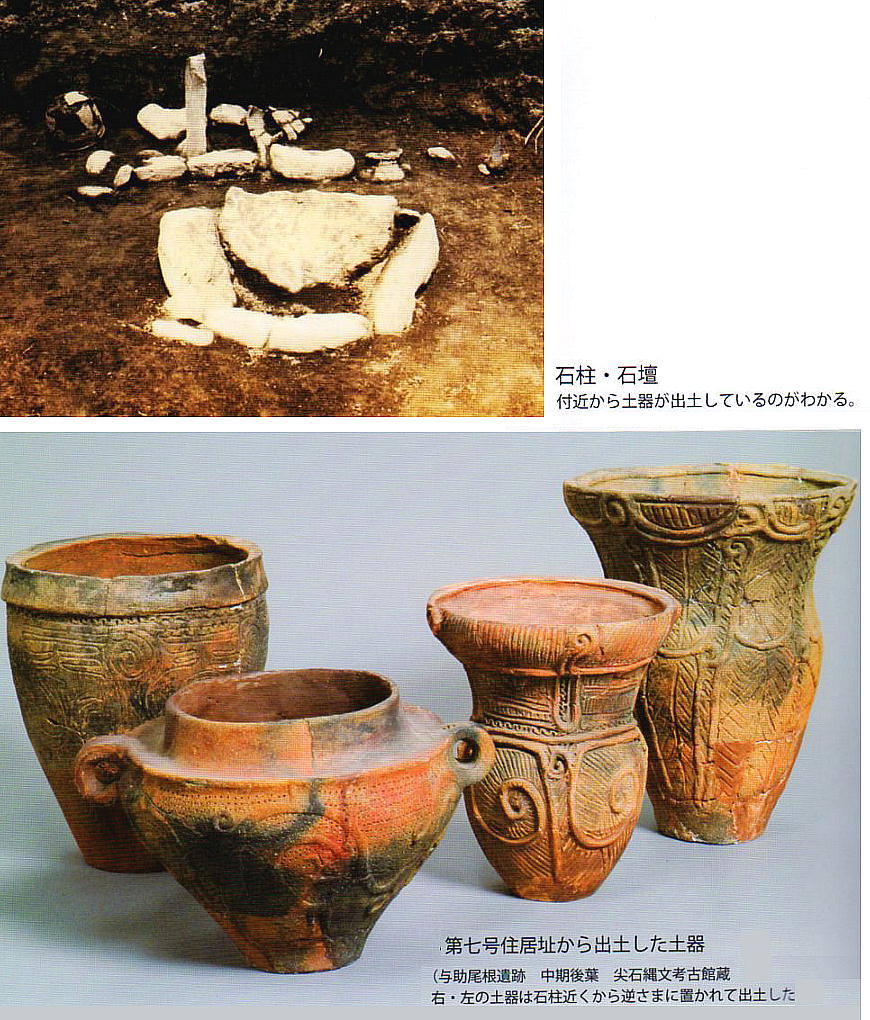

与助尾根(よのすけおね)遺跡は、40歳を過ぎて考古学に興味を持った一人の小学校教師によって発見された。宮坂英弌氏である。 はじめは遺物の採集を行っていたが、やがて尖石遺跡、与助尾根遺跡の全貌を明らかにしようと決心し、殆ど独力で発掘調査を行って いる。その調査の正式な報告書は、「尖石」の名で1957年に刊行され、その後の縄文時代研究に大きな影響を与えた。縄文時代の集落 のありよう、家族とムラの関係等々、縄文時代の研究に欠かせない原典として多くの研究者たちに読まれた。その後の発掘調査の成果 も含めて、現在遺跡は綺麗に整備・保存されている。

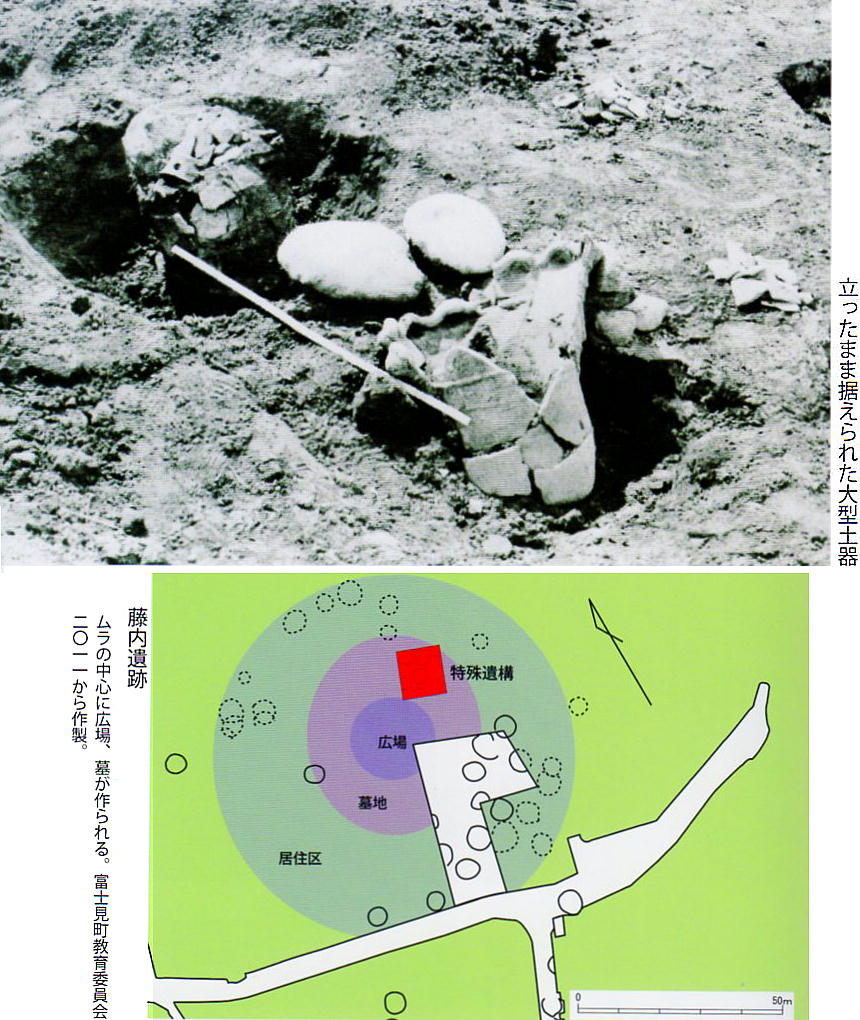

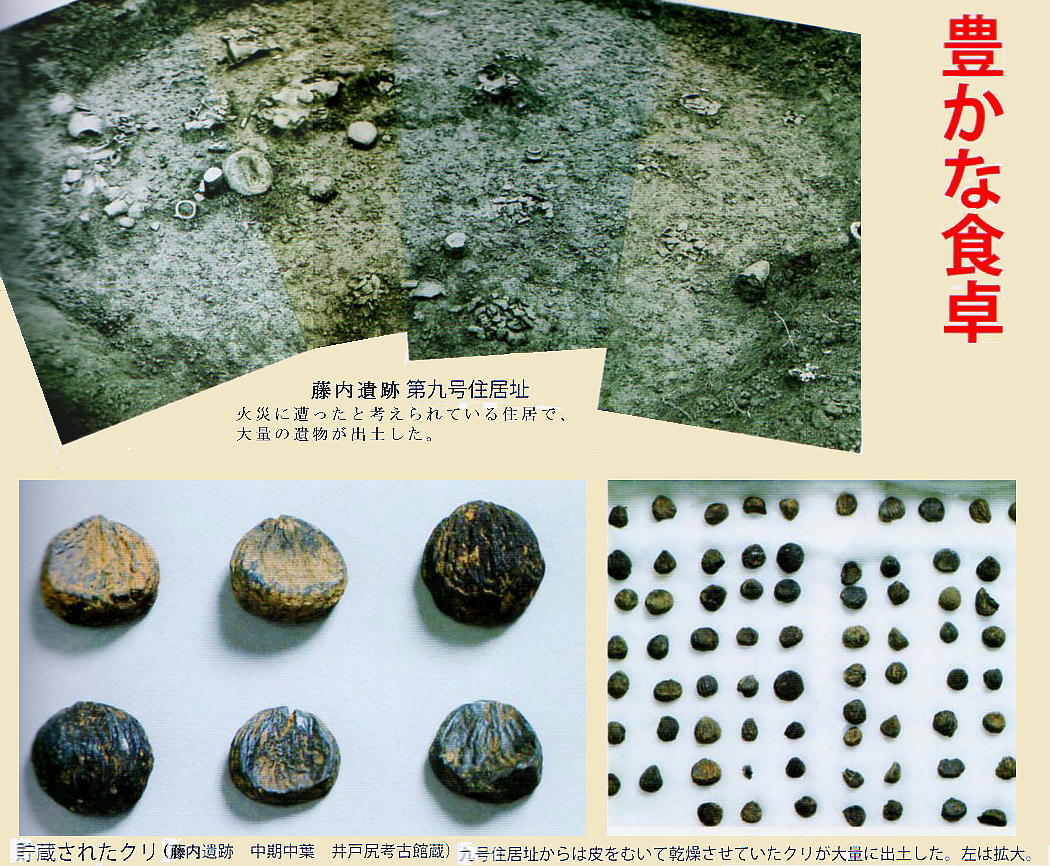

長野県諏訪郡富士見町「井戸尻遺跡群」は、八ヶ岳山麓の遺跡群のなかでも「縄文王国」と形容される程の場所である。その中の藤内 (とうない)遺跡は、宮坂英弌・藤森栄一氏により本格的な調査が行われ、縄文芸術とも言われる遺物が多数出土した事で知られてい る。1963年に発掘された上の場所は、ムラの中心と考えられたが竪穴住居が見つからず、大型土器が立ったまま多数埋められていた。 当時はその性格がよく分からず、「特殊遺構」と名付けられた。土器は大きく7つのグループに分かれ、石でふたをしたもの、土器を 口同士で組み合わせているものもあった。それらは遺体を埋葬する土器棺であり、ここはムラの墓地であった。

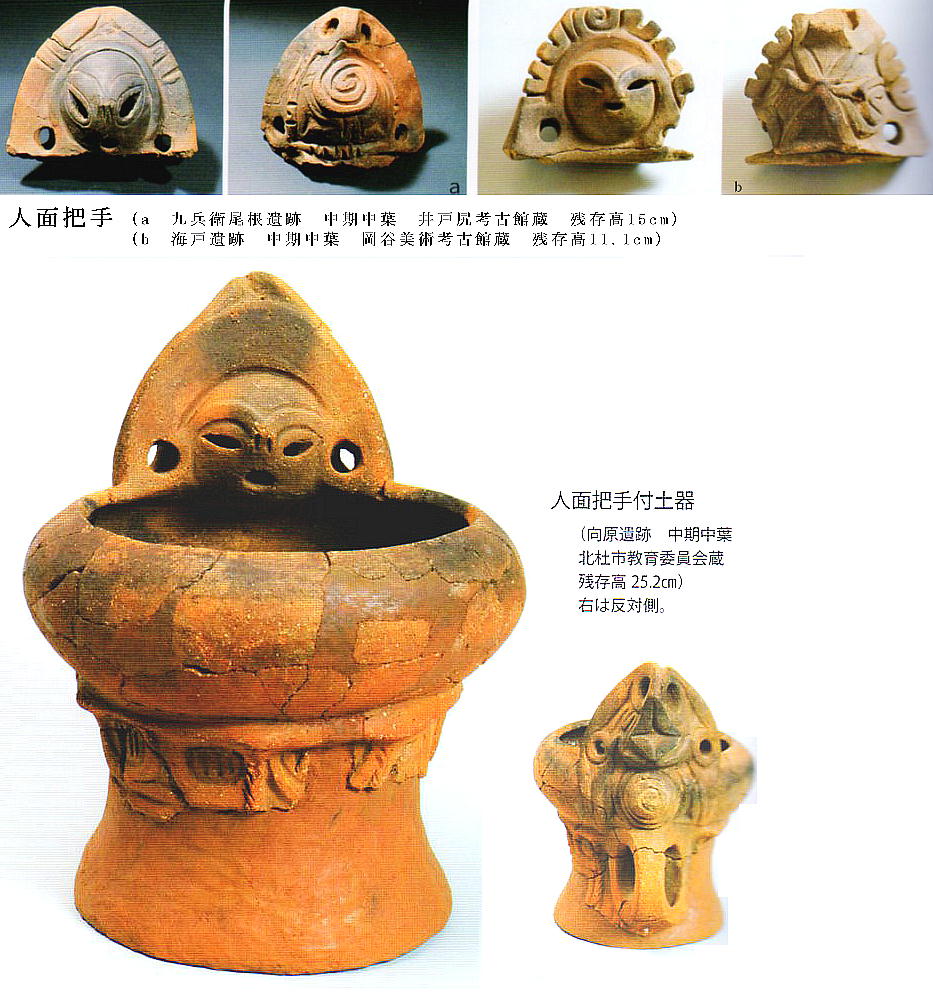

人面装飾土器は、縄文中期の中部高地地方の特徴である。大量の土器が作られるこの時期でも滅多に見つからない。人面把手の部分 だけが見つかる事が多く、完全な形で見つかる事は少ない。多くは意図的に壊されているのだと考えられる。北杜市平林遺跡から出 土した上の土器は、竪穴住居内の土坑から完全な姿で出土した珍しい例である。

北杜市諏訪原遺跡から見つかった上の土器片は、酒造器とも考えられる有孔鍔付土器の胴部に附けられていたもの。躰の部分も表現 されているため、土偶装飾と呼ばれる。踊っているかのように振り上げた手は三本指である。三本指は土偶によく見られ、人とは違 う女神の姿を表したものと考えられる。腕輪のようなものが手首に見える。

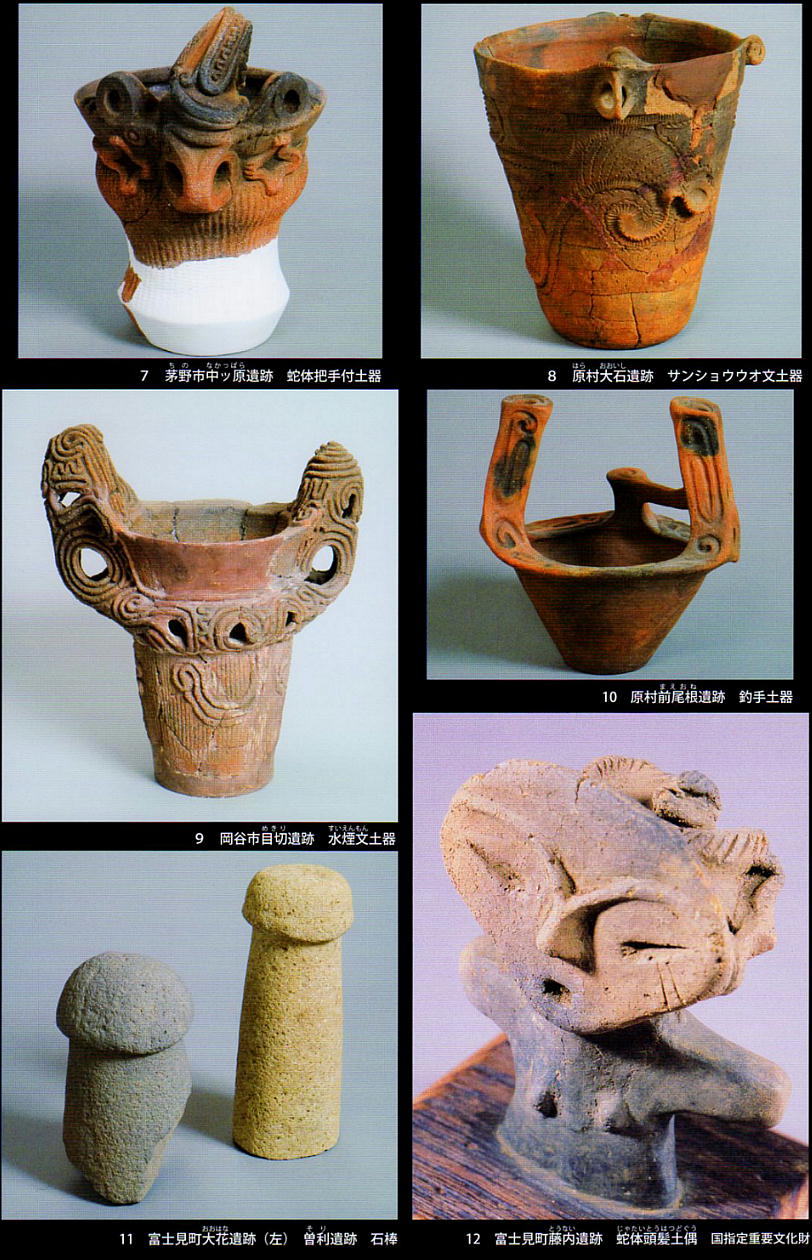

ヘビは中期、中部高地から関東にかけて分布した勝坂文化に繰り返し現れるデザインである。現代では忌み嫌われる動物だが、縄文 人はこの生き物に特別な感情を持っていたようである。ヘビの中でもマムシであろうとされるのは、頭が三角形になっているものが 多いからである。ヘビの脱皮に再生を見たのか、それともマムシは多産なのでそこに安産の祈りを込めたのか、或いはマムシの頭を 男性器にみたてて精力の維持と一族の繁栄を願ったのか、いずれにしても子孫繁栄と、猛毒による災いから逃れたいとする願望もあ ったに違いない。 <勝坂遺跡> 出典:ウィキペディア 勝坂遺跡(かつさかいせき)は、神奈川県相模原市南区磯部で発見された縄文時代中期前半頃(約5000年前)の大集落跡で関東地方 の標式遺跡である。1926年(大正15年)に大山柏により発見された。この遺跡からは多くの土器や打製石斧が発掘されている。その なかでも、装飾的な文様や顔面把手(顔を表現した取っ手)などの特徴を持つ土器は、後に勝坂式土器と命名されている。また、打 製石斧も土を掘るものと考えられ、縄文時代において農耕の可能性を示すものとして注目を浴びた。 1973年(昭和48年)に集落遺跡の一部の約2ヘクタール(勝坂D区)が国の史跡として指定され、2006年(平成18年)1月26日には近 接した3,797.61平方メートル(勝坂A区)も史跡の追加指定がなされている。

ヘビの文様は中期前葉に中部高原地帯に出現し、中葉に大発達、後葉になると急速に衰退する。八ヶ岳を中心とする中部高原地帯か ら関東にかけて分布し、ほぼこの地域に限定されている。それ以外の地方では殆ど見受けられない。ヘビを崇拝していたとすると、 このカエルやサンショウウオなどには一体どんな意味合いがあるのだろうか。しかしカエルやサンショウウオと名付けたのは現代の 学者であって、そう見えるからという理由のようだが、発掘者の藤森栄一はただ「抽象文」と呼んでいる。案外、何の意味も無くて、 縄文人はただ目に見える生物を描いただけかもしれない。

土鈴。居沢尾根遺跡。中期中葉。長野県教育委員会蔵。縄文時代の楽器としては他に、同じく粘土や、石、骨で造った笛があるが、 用途不明の骨角器などは、案外現代の琴や三味線のような楽器だったのかも知れない。有孔鍔付土器などは、口にシカの皮を張った 太鼓では無いかという説もある。誰一人証人はいないからねぇ。みんな好き勝手なことを言っている。

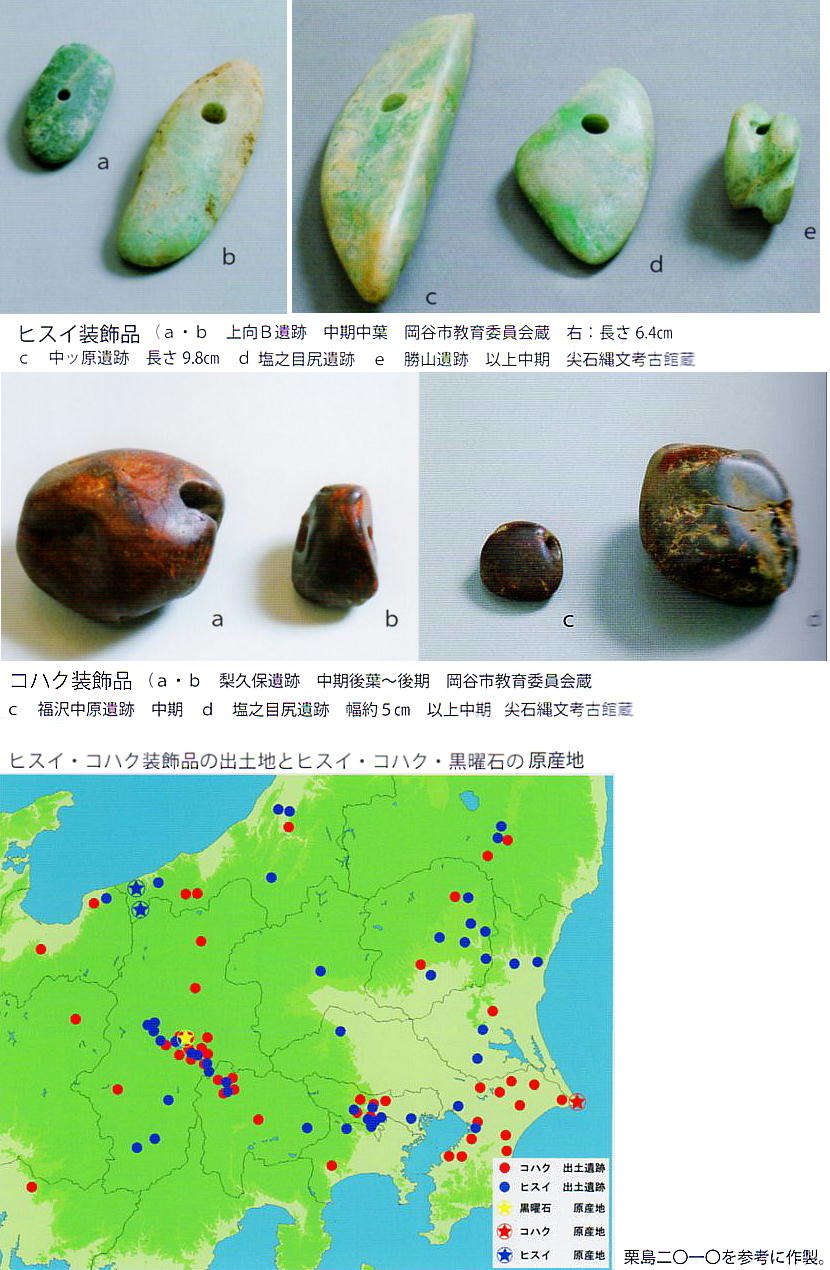

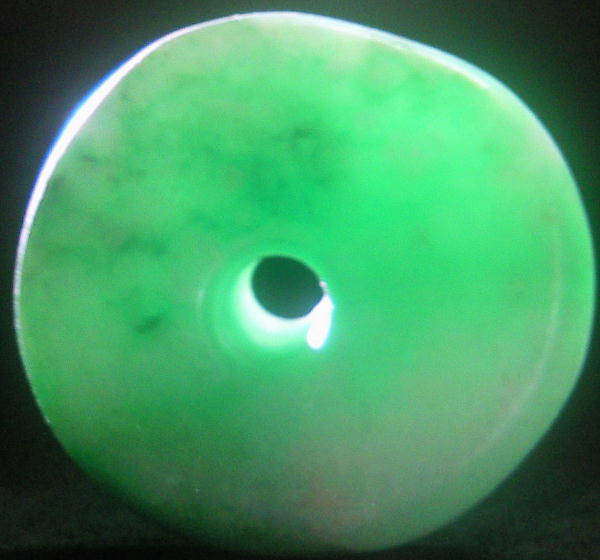

縄文時代のアクセサリーは、殆どが身近に手に入る物で造られている。土・石・骨・角・木などの材料が一般的であるが、中にはそ の地方では産出しないような材質のものもある。このヒスイやコハクなどは、中部高原地帯には産出しない。これらはペンダントと して用いられ、孔があけられ、有力者と思われる墓から出土する。 ヒスイは新潟県糸魚川の姫川流域などにしか産地がなく、硬いので加工が難しい。太珠と呼ばれる大きなものは、地域の中心となる 大集落からしか出土例が無い。それも集落にほぼ一点しか無い。相当な価値を持っていたことが分かる。 コハクも、岩手県久慈や千葉県の銚子でしか良質な物はとれない。八ヶ岳から銚子はあまりにも離れているが、それ故に珍重された のかもしれない。上の図で分かるように、八ヶ岳周辺では黒曜石がとれる。ヒスイやコハクは、この黒曜石との貿易の対象だったの かも。

釣手土器3点。左から、「前尾根遺跡、中期後葉、原村教育委員会蔵、高さ27cm」、中央、「一ノ瀬・芝ノ木遺跡、中期中葉、尖石 縄文考古館蔵、高さ19cm」、右、「前尾根遺跡、中期後葉、原村教育委員会蔵、高さ21cm」。この土器ほどけったいな形をした土器 は無い。パッと見、一体何に使うのだろうと思ってしまうが、内部がススケているので、おそらくランプとして用いたのだろうと思 われているが、油には何を使用したのだろうか。ぶら下げても炎でヒモが燃えないように工夫されており、釣って使用したという推 測からこの名がある。 釣手土器はどの家にもあったようなものではなくて、集落の中でも限られた住居からしか出土しない。中期中葉に八ヶ岳山麓に出現 し、後葉のうちに消滅してしまう。

縁に小さな孔が連続し、その下に鍔(つば)を持つ、中期に特徴的な樽や壷型の土器である。ヒトやカエルなどの装飾を持ち、ウル シで赤や黒に彩色されたものが多い。特別な用途を持っていたと思われるが、その用途については現在でも議論されている。 藤森栄一らも当初から注目していたようで、藤森は穀物を貯蔵する壷であるとし、縄文農耕の存在を説いた。他にも、酒を醸す酒樽 であるとする説、太鼓であるとする説などがある。

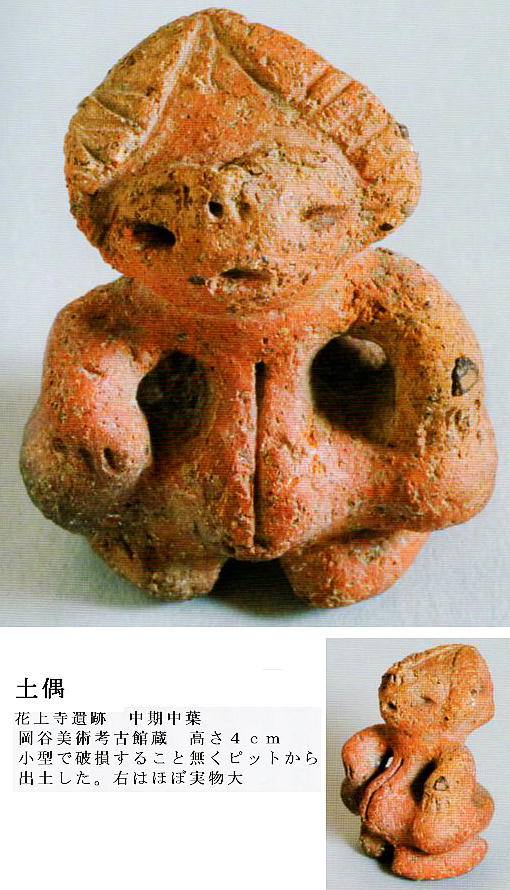

把手付土器3点(上) 左から、石原田北遺跡、中期前葉、北杜市教育委員会蔵、隆qさ55cm、 中央、居澤尾根遺跡、中期中葉、長野県教育委員会蔵、高さ24.6cm、 右、花上寺遺跡、中期中葉、岡谷美術考古館蔵、高さ36.9cm、 右二つは、対称な4つの突起がついている。

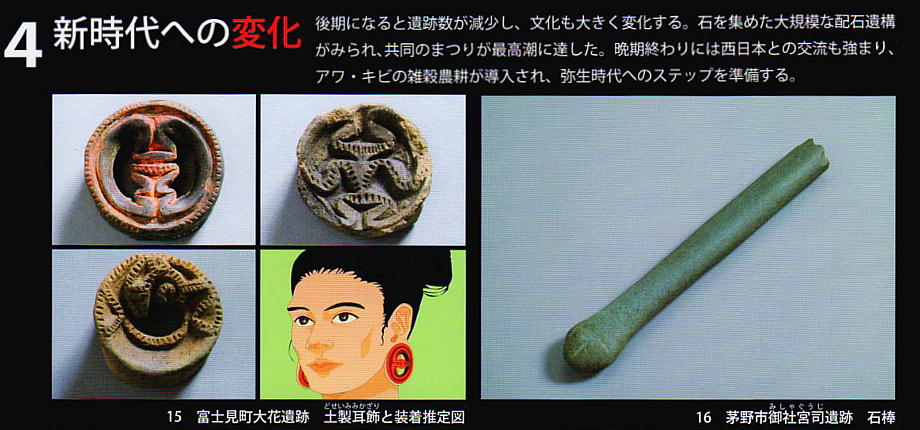

縄文人達の、生殖イメージに注ぐエネルギーはすさまじいものがある。男性器のシンボルである石棒は、縄文前期からほぼ全国の 縄文遺跡で出現するが、ここ中部高原地域では中期前葉に大型化し、中には2mを越すものもある。祭祀用具、儀礼用具と解説さ れるが、縄文人達の、性と生殖に対する興味と祈りと恐れなどが一杯詰まっているのだろう。

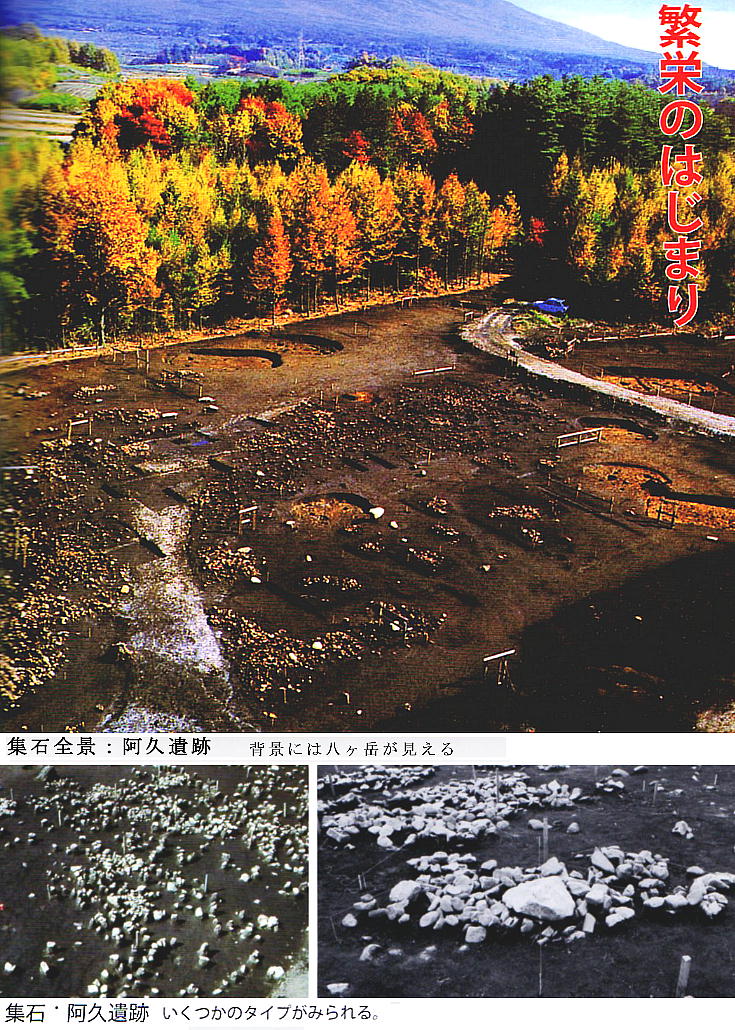

前期後半にはムラの中心に多数の土坑が掘られ、総数数十万個の石が集められる。石のまとまりがいくつも並ぶことによって最終 的に直径100mを越えている。これだけの規模は、20〜30人程度と推定される阿久のムラだけではとうてい不可能である。 周辺のムラが集まって共同作業で集めたとしか考えられない規模だそうだ。前期は温暖化が進み、生活環境が良くなり、中部高地 にはたくさんの人々が集まってきた。集まってきた縄文人たちは、互いに協力して作業に励み、装飾性に富んだ土器を造り、クリ を栽培して、集落を中期へと受け継いでゆく。しかし中期に、一時的に阿久のムラから集落が姿を消したこともあったようで、何 かが起こったことを想定させる。しかしまた再びムラは繁栄を取り戻している。

その後調べたところによると、クリの栽培については異論もあるようである。栽培されていた とは断定できないと言うのだ。これについては、別コーナー「縄文時代のすべて」を新設する 予定なので、そこで詳細に検討したいと思う。 時期? うぅ〜ん。

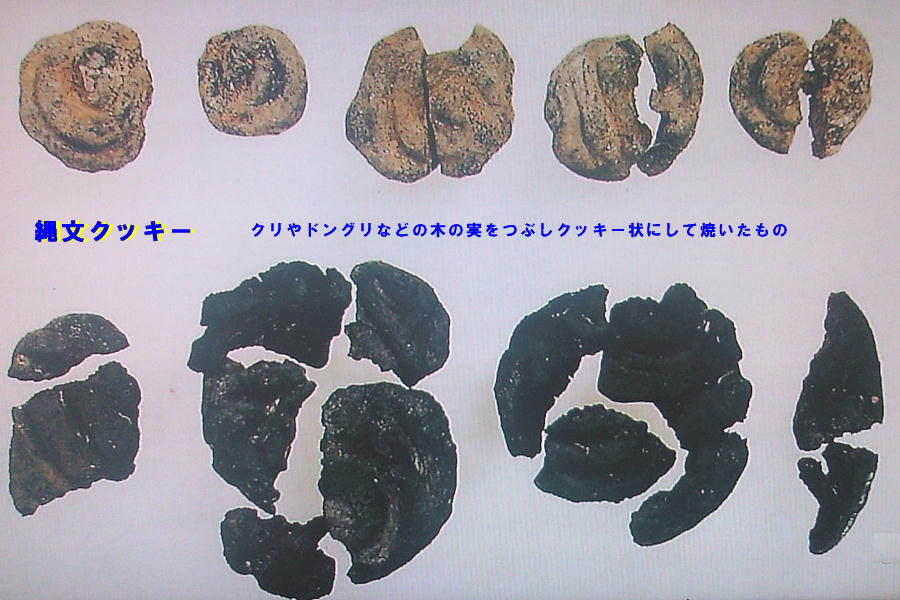

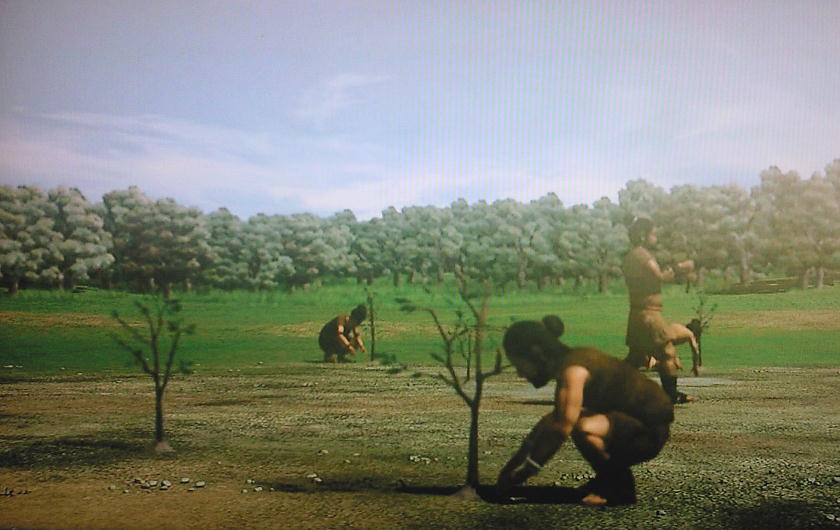

八ヶ岳を中心とした中部高原地帯では、縄文中期の遺跡数が大幅に増え、規模も大きくなっている。これは明らかに大規模な人口増 が発生したことを物語っている。北の大地のように大量のサケが有るわけでも無く、また海の幸は全くその恩恵にあずかれない高原 にあって、何がその人口増を支えていたのだろうか。狩猟・採集が基本の縄文人にとって、やはりその対象も増えていた、つまり、 人間にとって生活しやすい環境は、動物たちにとっても生存に適した環境だったのだろうと考えざるを得ない。食料となるシカやイ ノシシ、その他の動物たちもまた増えていたのだ。 しかし果たしてそれだけだろうか。クリやドングリ、とりわけクリは加工無しで簡単に食べられる食材として重要な意味をもってい たと思われる。縄文人によって、植林され、管理され、栽培と呼べる段階に達していたのだろう。近年のDNAの分析によって、そ の事はほぼ立証されつつある。ヤマイモ等の根茎類は遺物として残らないが、これらを栽培していた可能性もある。それは見て頂い たような「縄文クッキー」や「パン状の炭化物」によって推測することが出来る。ドングリなどの木の実をすり潰した粉だけでは、 水を加えても粘りけは出ない。クッキーやパン状に加工するには、ナガイモや、ゴマの油などの材料が必要である。ゴマの種も発見 されているので、既にゴマを食用にしていた可能性は高い。高カロリーの食品を作り出すために、様々な知恵を絞って食品加工を行 っていた事は想像にかたくない。それらが、大幅増となった縄文人口を支えていたのだ。 藤森栄一が「縄文農耕論」を唱えた当初は、学界では反論のほうが多かった。どうして中部高地である八ヶ岳周辺のみで、しかも中 期に集中して農耕を営むことができるのか。農耕を推測させる遺物、すなわち穀物やその種子などは全く発見されていないではない か、等々。しかし近年、各地の遺跡から、ゴマや、マメと思われる炭化物の出土が相次ぎ、即「栽培」には結びつかないものの、縄 文時代に農耕が行われていた可能性は高まったと言える。やがて、新たな「縄文像」」が出現する日は近いかもしれない。

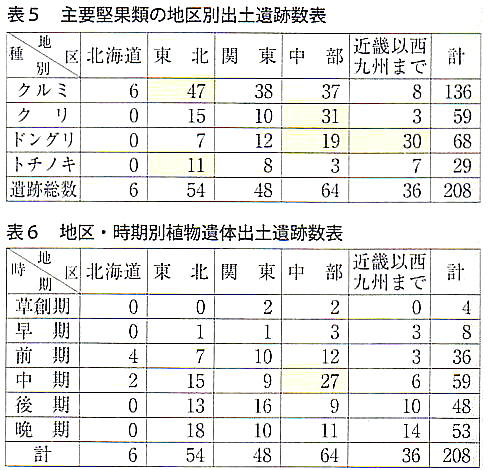

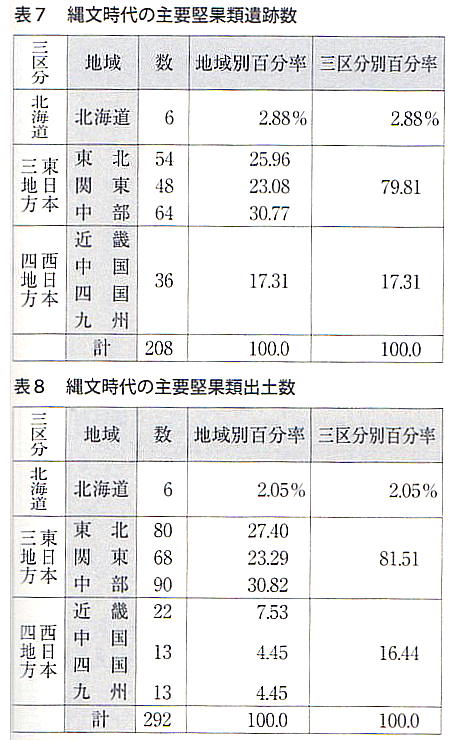

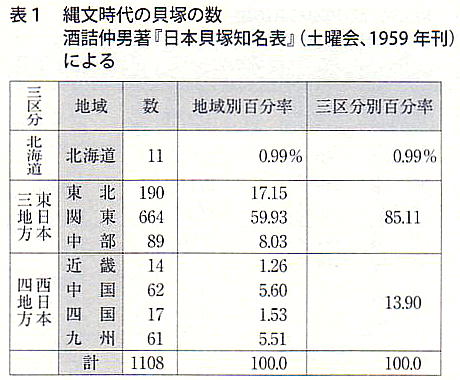

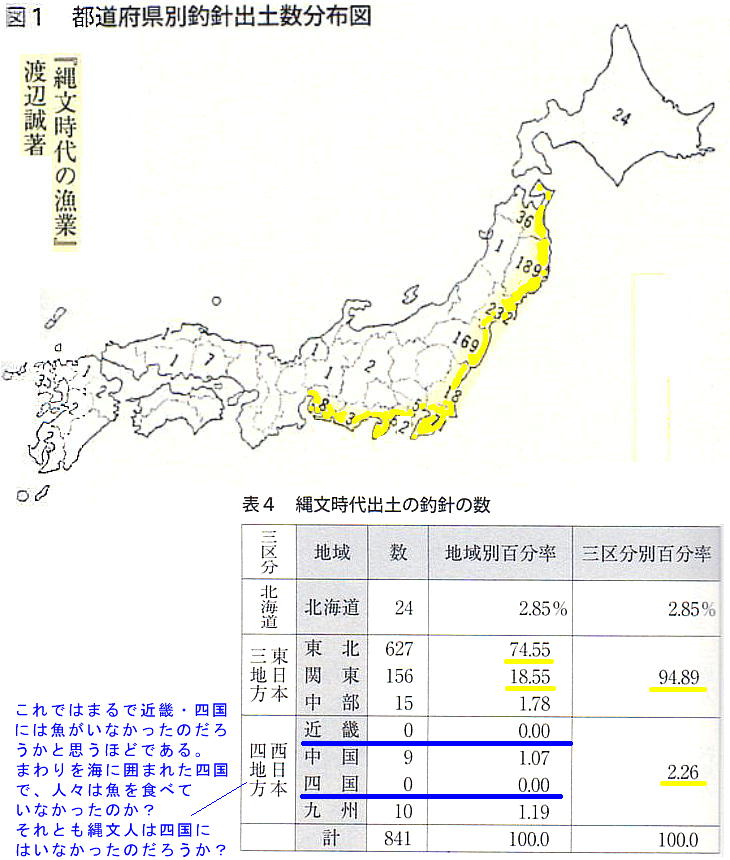

下の表をじっくり見て下さい。これは「渡邊誠著 縄文時代の漁業」および「小山修三著 縄文時代」、 「酒詰仲男著 日本の貝塚知名表」からの抜粋ですが、この格差は何でしょう。どうしてこのような 「東高西低」の状態になっているのでしょうか?

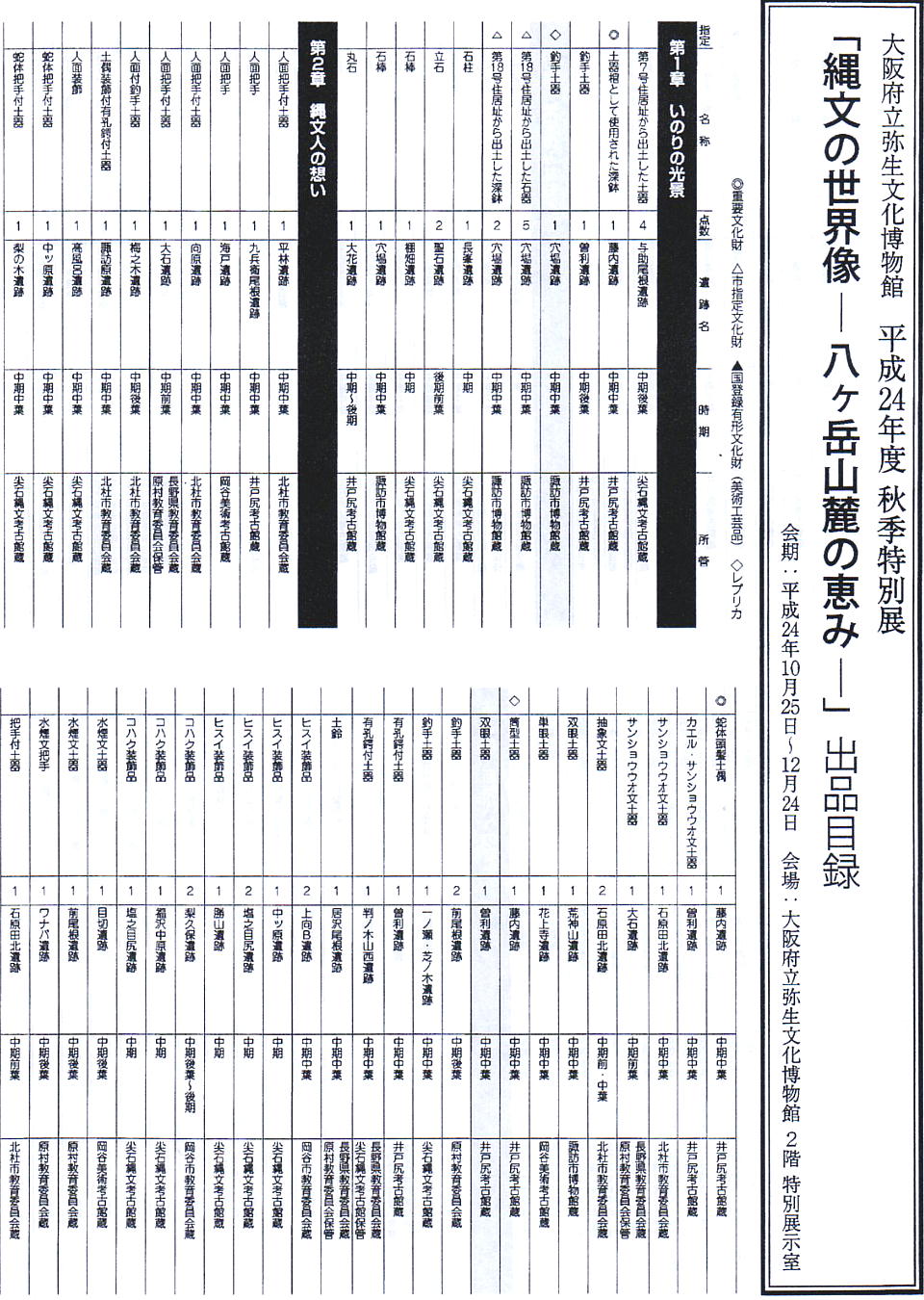

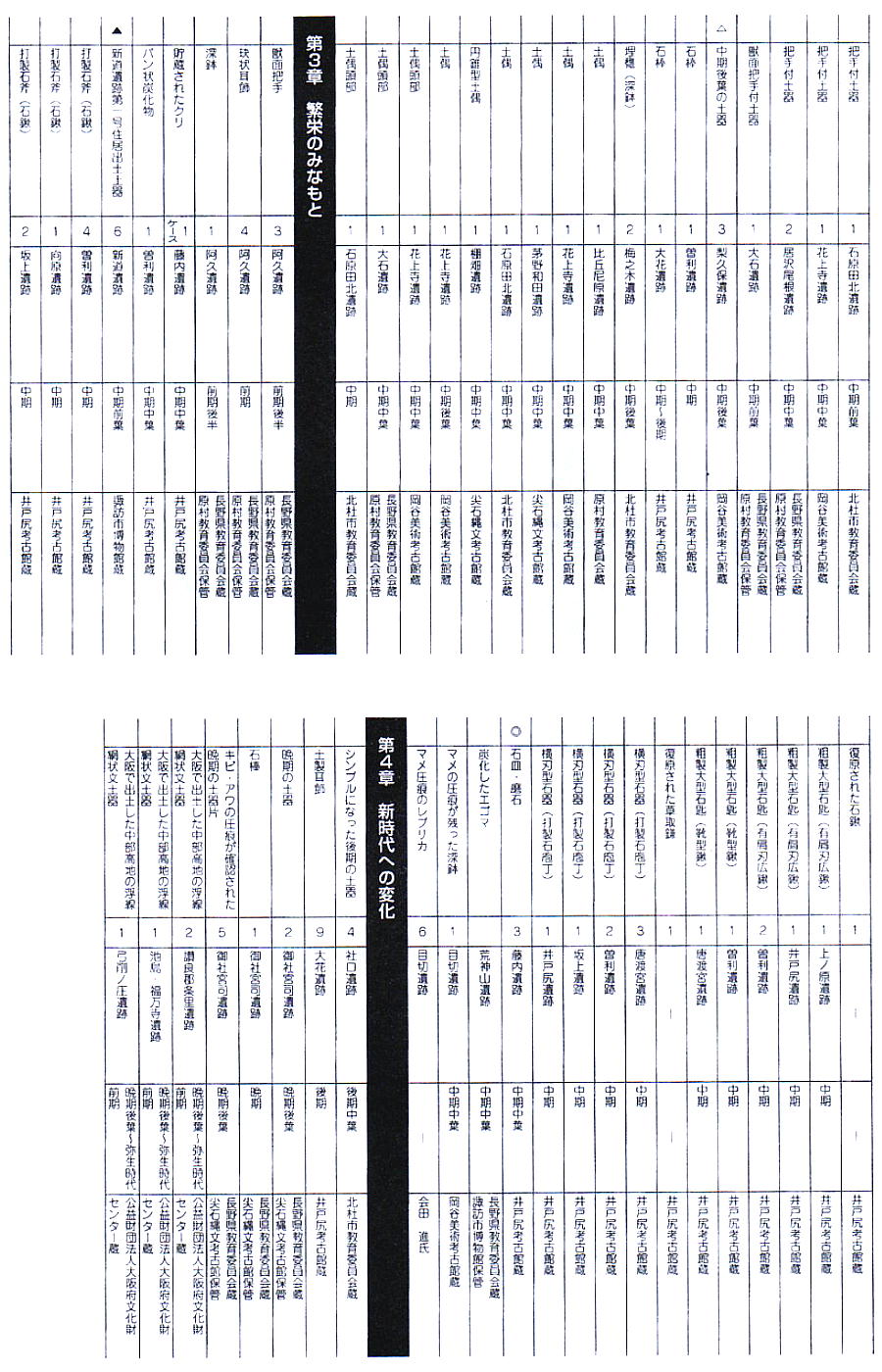

邪馬台国大研究 / 博物館めぐり / 八ヶ岳の縄文文化展

邪馬台国大研究 / 博物館めぐり / 八ヶ岳の縄文文化展