SOUND:Magical mystery Tour

SOUND:Magical mystery Tour

歴史倶楽部の掲示板に河内さんが以下の様な案内をくれた。以前例会で熊本の鞠智城は訪問したので、有志が集まって 大阪市歴史博物館へ見学に行った。展示は殆どパネルが中心だったが、久しぶりに古代山城に思いを馳せた。

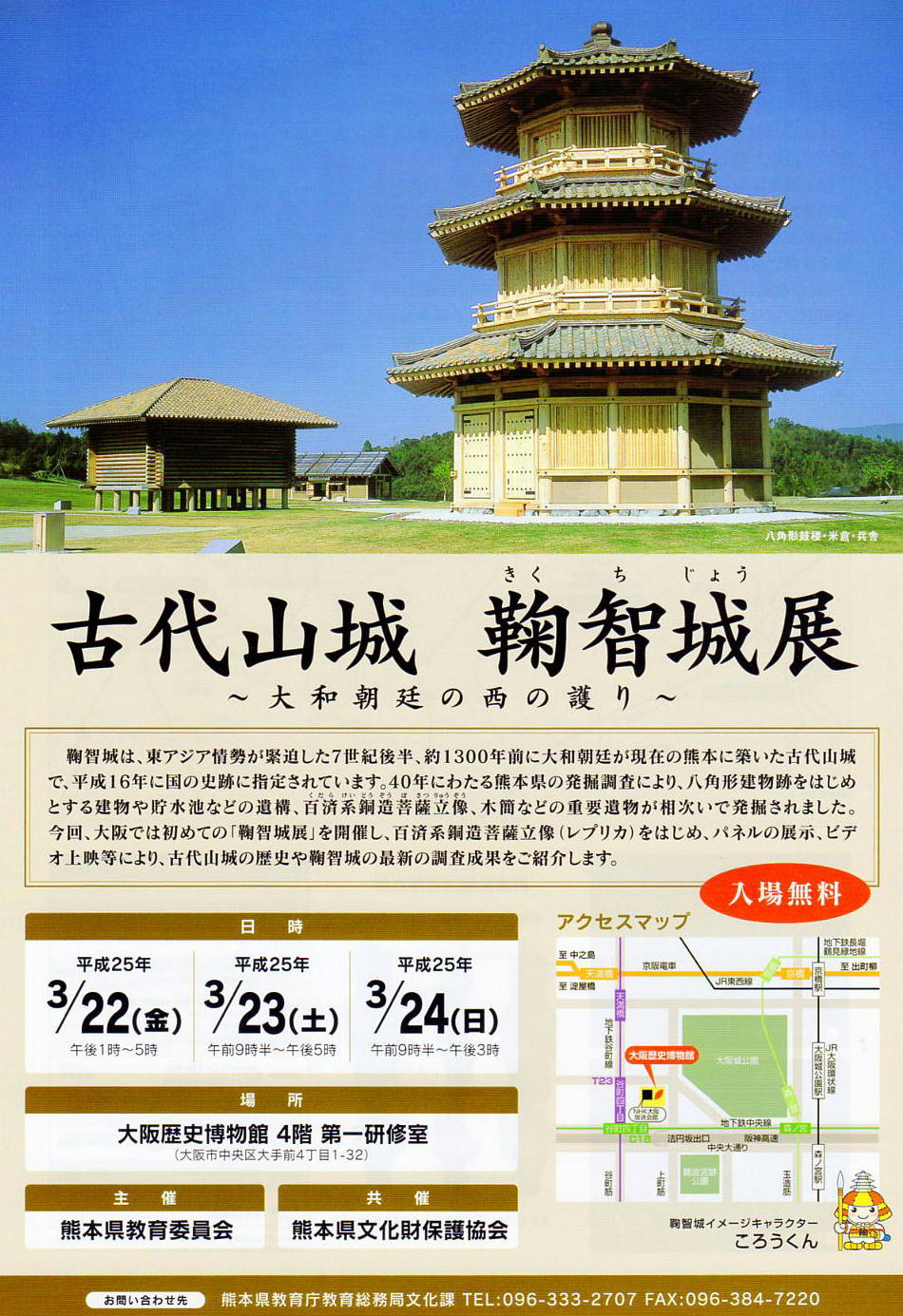

熊本の鞠智城 投稿者:河内陸也 投稿日:2013年 3月15日(金)09時33分50秒 大阪歴史博物館で鞠智城の講演会があります。日時を決めて行きませんか? 詳細は一部の方にメールを送つてます これを読んでどうして「講演会」という事になるのかはよく分からんが。

無料の展示なので、通常の会場とは違う部屋へ、エレベーターでは無くエスカレーターに乗って行く。

橋本さん、郭公さんは久しぶりである。橋本さんはご家族のお世話で、郭公さんは老後の仕事のための資金蓄えが忙しかった らしい。熊本から付いてきたらしいお姉ちゃんが、恥ずかしがってカメラから逃げ回る。

パネル展示なので、後はもうパネルを読んで貰えばいいので、今回は解説なしという事で手抜きします。

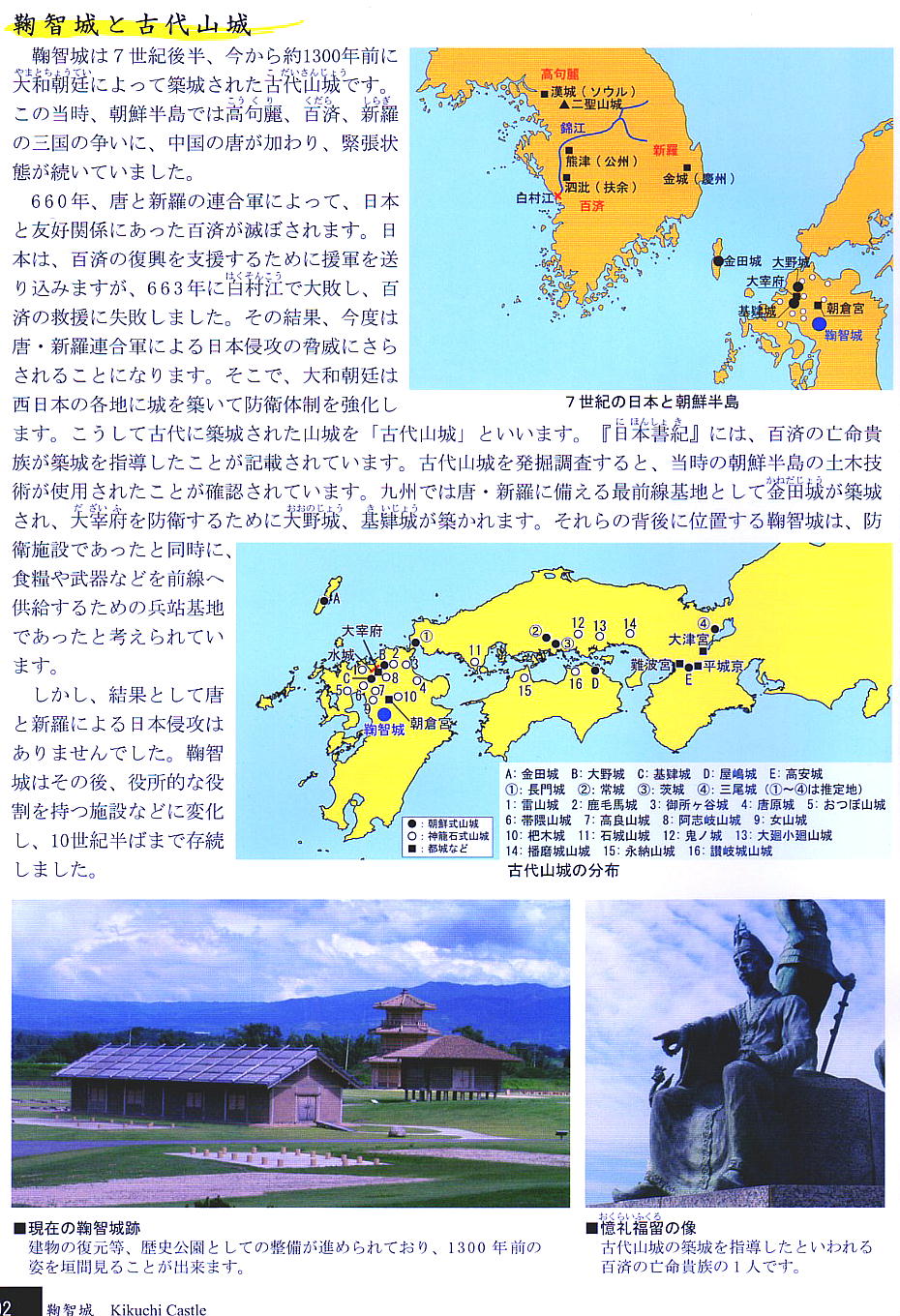

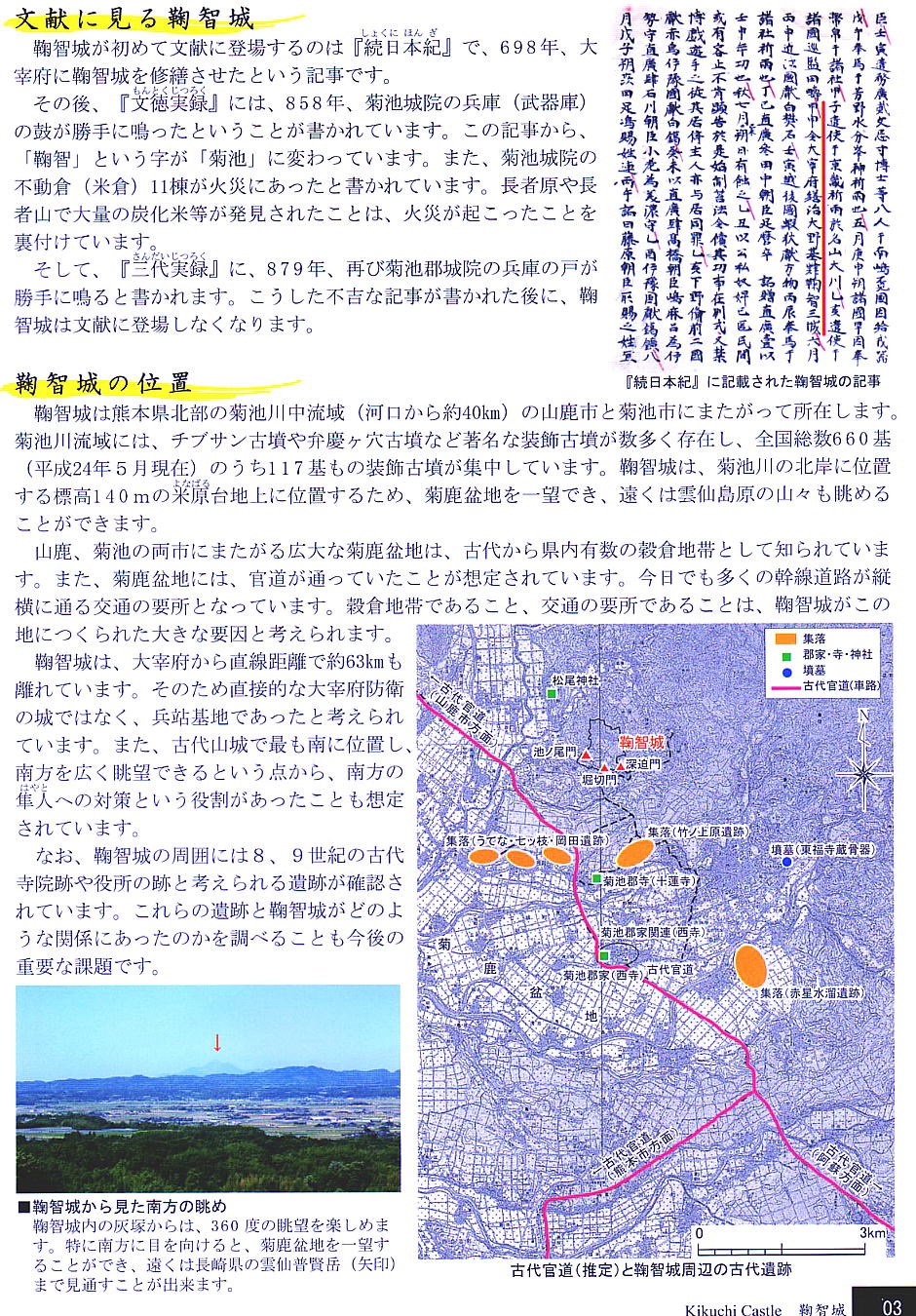

大野城 城郭構造 神籠石式山城 天守構造 なし 築城主 大和朝廷 築城年 飛鳥時代 主な城主 不明 廃城年 不明 遺構 石垣、土塁、門跡、礎石群 指定文化財 国の特別史跡 大野城(おおのじょう又はおおののき)は、飛鳥時代に築城された筑前四王寺山にある古代山城である。所在地は福岡県大野城市・ 宇美町。1952年3月31日に特別史跡に指定された。 大野城の築城箇所は大宰府北方、大宰府の真北標高約410メートルを最高峰とする四王寺山一帯に比定されている。四王寺山には、 尾根をつたって延々8200メートル以上に及ぶ土塁が山腹をめぐり、土塁が谷にかかるところでは、石垣が築かれ、北方に1箇所、西 南に1箇所、南部に2箇所の城門を開いている。 城内の高く平たいところには数棟ずつ7箇所ほどに、都合70棟ほど礎石群が残っている。なかには望楼あるいは屯所的なものもみら れるが、大多数は梁間三間、桁行五間という規格に統一され、礎石を用いた総柱の建物である。これらは高床式の倉庫であり、武具 の他、炭化した米粒などが検出されている事から穀物なども貯蔵していたことが分かる。 大宰府北方という立地から、大宰府防衛を目的とした城であると考えられている。 山頂の西に張り出した尾根を火ノ尾崎といい、烽火台跡、鼓峰は今で言う軍団駐屯地跡とされ、毘沙門天の遺構がある。付近では経 筒などの遺物も出土している。 なお、大野城市の名称はこの大野城に由来する。 663年の白村江の戦いにおいて、百済復興を目指す倭国(後の日本)は新羅・唐連合軍に敗れた。そこで倭国は防備を固めるため、 様々な防衛施設を建設したことが『日本書紀』に記されている。 664年、対馬・壱岐・筑紫に防人とのろし台を設置、大宰府の西方に水城を築造。翌665年(天智4)8月、長門に城を築き、同年同月 に亡命百済人の憶礼福留(おくらいふくる)と四比福夫(しひふくふ)を筑紫へ派遣し、大野と椽(き)に城を築かせた。このうち、 筑紫の大野に築かれた城が大野城である。椽に築かれた城は基肄城と比定されている。

百間(ひゃっけん)石垣(城内最大規模の、全長150m超の石垣)

ここには、他に大石垣(高さ約6m・長さ約60m)、小石垣(上端幅5m・高さ10m・両岸間30m〔推定〕の一部)、北石垣がある。

基肄城 基肄城(きいじょう)は天智天皇4年(665年)に大宰府防衛のため、基山(きざん)に築かれた古代山城。現在の佐賀県三養基郡 基山町から福岡県筑紫野市にかけて城跡が残っている。 白村江の戦いののち、天智天皇が665年(天智4)に筑前国の大野城とともに建設した、日本最古の古代山城(朝鮮式山城)である。 日本書紀によれば、実際の建築は亡命百済貴族である憶礼福留(おくらいふくる)と四比福夫(しひふくふ)が当たったとされて いる。 椽(き;基肄城とも書いた)城は、太宰府の南方、筑紫野市南と佐賀県三養基郡基山町北とが接する標高404メートルの基山(きや ま)から標高414メートルの北帝かけてに築かれ、四方を4200メートルにわたって土塁が取り巻いている。北方に1ヵ所、東方に2ヵ 所、南北に1ヵ所の城門を開き、土塁の内側には約40か所に上る倉庫の礎石群が点々と存在している。 唐、新羅による侵攻に備え、博多湾からの正面に水城、大宰府の北に大野城、有明海からの侵入に備えて南には基肄城を築き、山 口県に築かれた長門城とともに大宰府を守る羅城形式の大防衛線が整えられた。 基肄軍団と呼ばれる約500人以上の防人が配備されていたと考えられているが、実際に半島からの侵攻は行われなかったため、平安 時代の初めには軍団は廃止されている。なお、軍団の印はまだ発見されていない。 土塁、城門、水門、建物の礎石などの遺構が遺存しており、その規模はきわめて大きく、城郭史上における価値がすこぶる高いと して1937年(昭和12年)12月21日、国の特別史跡に指定された。 なお、2003年(平成15年)には大宰府の東側からも阿志岐城(旧名:宮地岳城)が発見されているが、この城は文献になく、築城 年が不明なので、大宰府との詳細な関係は分かっていない。

基山山頂。基肄城跡地

真ん中写真、基山展望台より基山町、小郡を望む。右側が鳥栖、更に右側と遠方が久留米になる。

南門跡脇に現存する、水門。

急斜面の頂上部に、更に土塁を造る事で、攻略を困難にさせる。

金田城 金田城(かねだじょう、かねたのき)は、飛鳥時代に対馬国に築かれた古代山城(朝鮮式山城)。所在地は長崎県対馬市美津島町 黒瀬城山。国の特別史跡。663年の白村江の戦いに敗れた倭国は唐・新羅に対する防衛のため、西日本各地に防衛施設を築いた。 その一環として、667年に対朝鮮半島防衛の最前線として築かれた。 対馬の中部にある浅茅湾の南岸に突き出た標高275メートルの城山(じょうやま)に位置する。山頂部に石塁、山の周囲を取り巻く ように石垣が築かれている。南東麓は比較的緩やかな斜面で、海に通じる三本の谷(北から順に「一の城戸」「二の城戸」「三の城 戸」)には城壁が残っており、さらに水門と城門が設けられていたと考えられている。また、「二の城戸」と「三の城戸」の中間に 位置する「ビングシ山」周辺から複数の建物跡が検出されており、防人宿舎など中枢機能があったと考えられている。 遺構がよく遺っていたので、1962年(昭和37年)に長崎県史跡として指定されている。

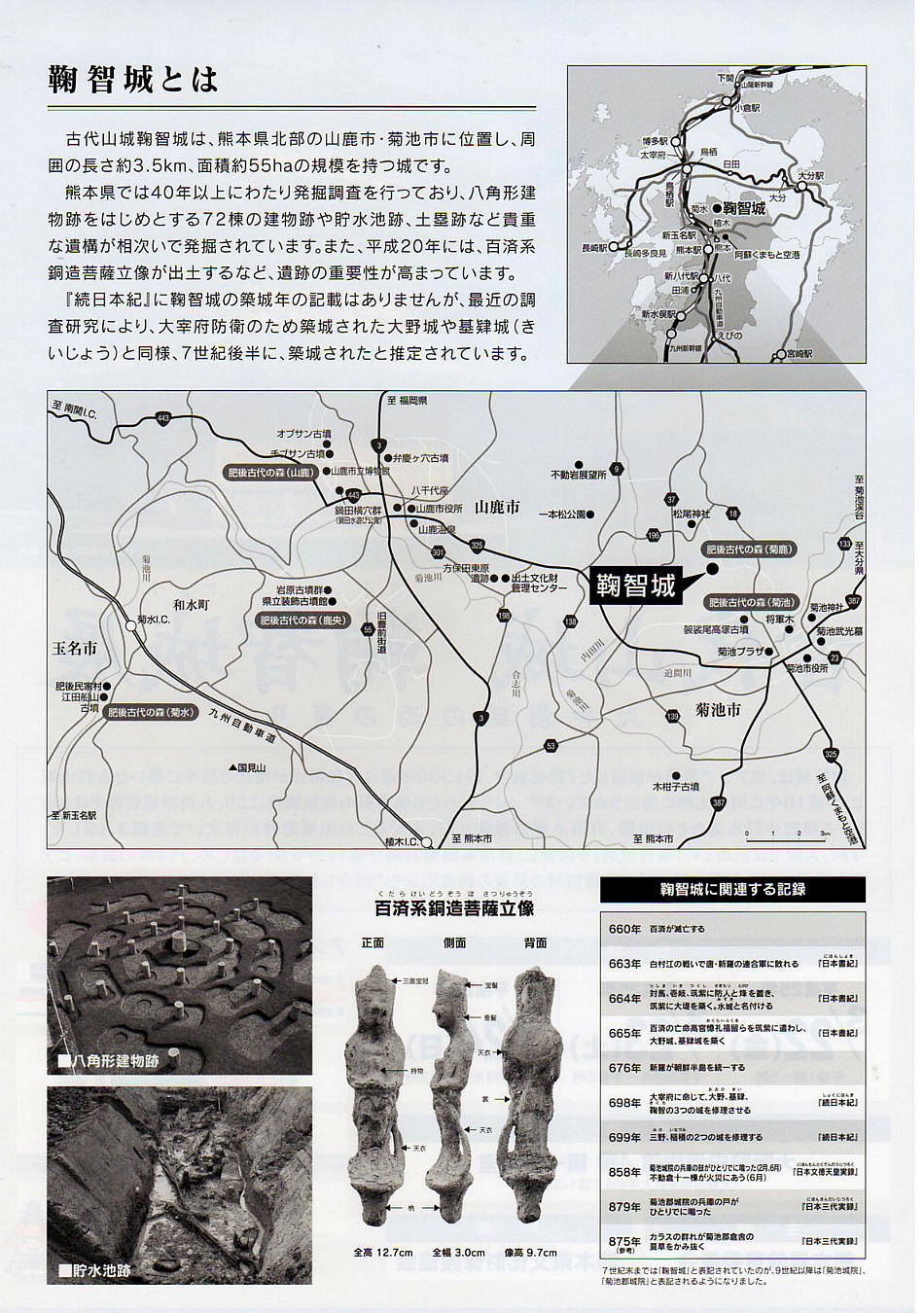

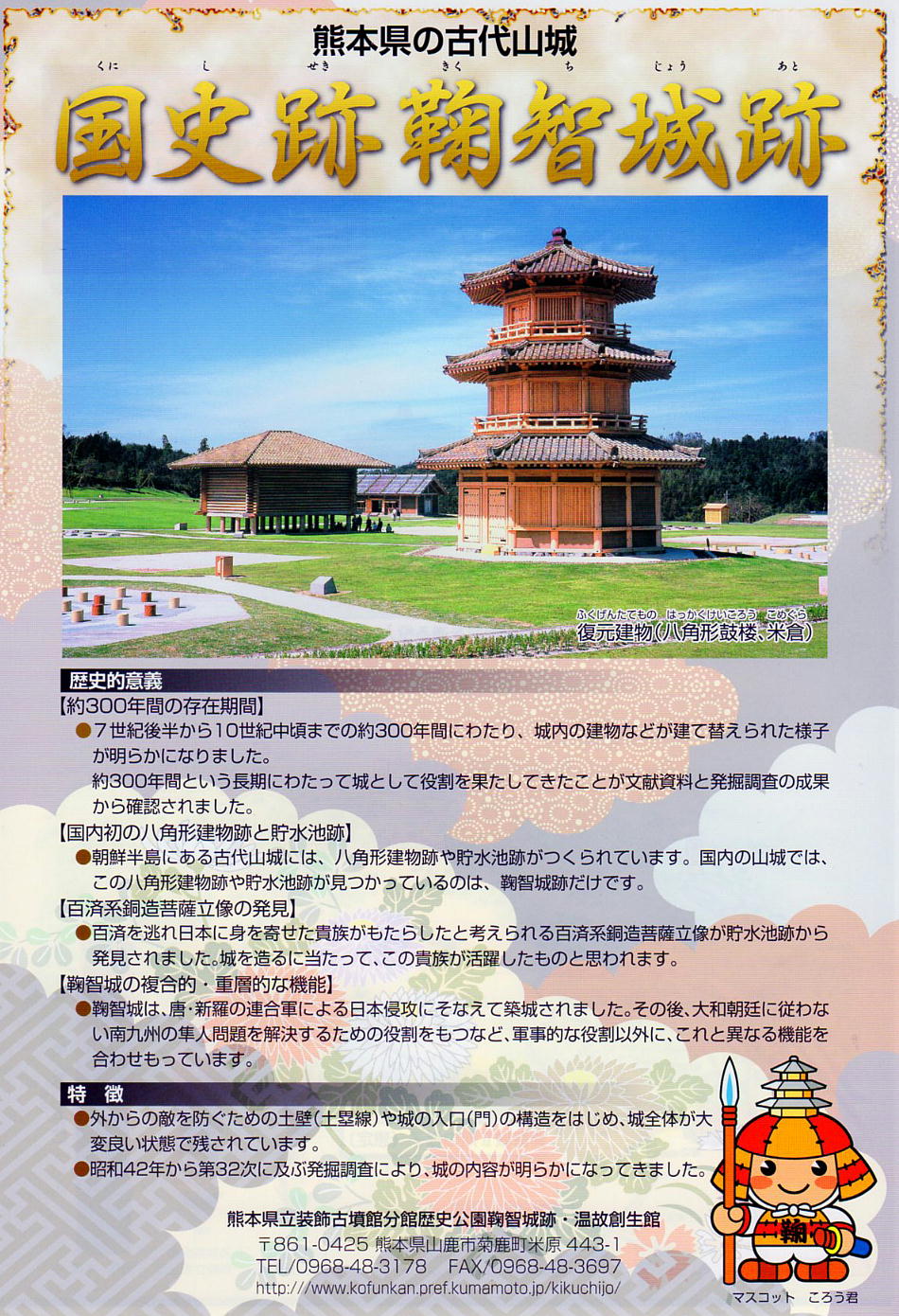

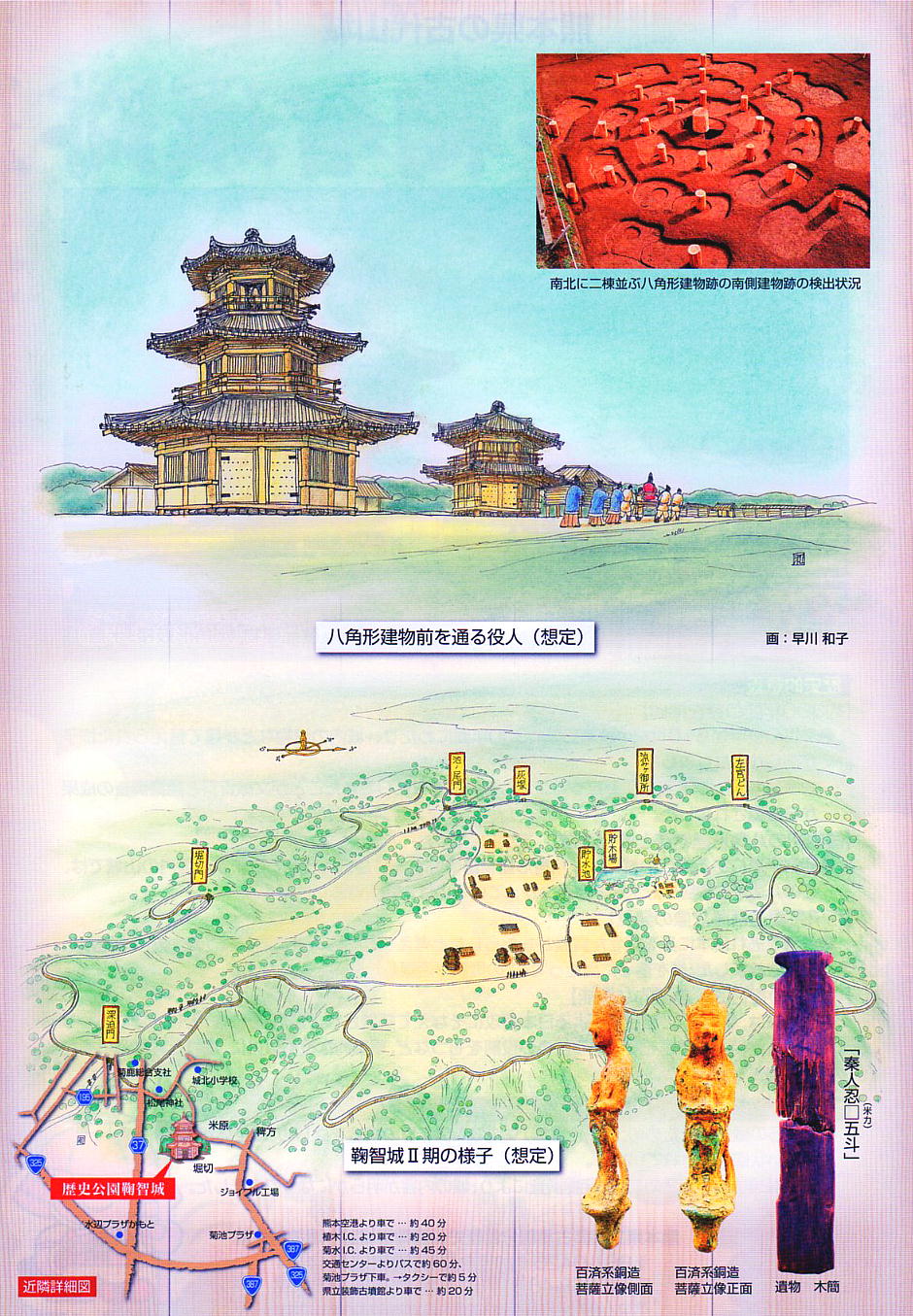

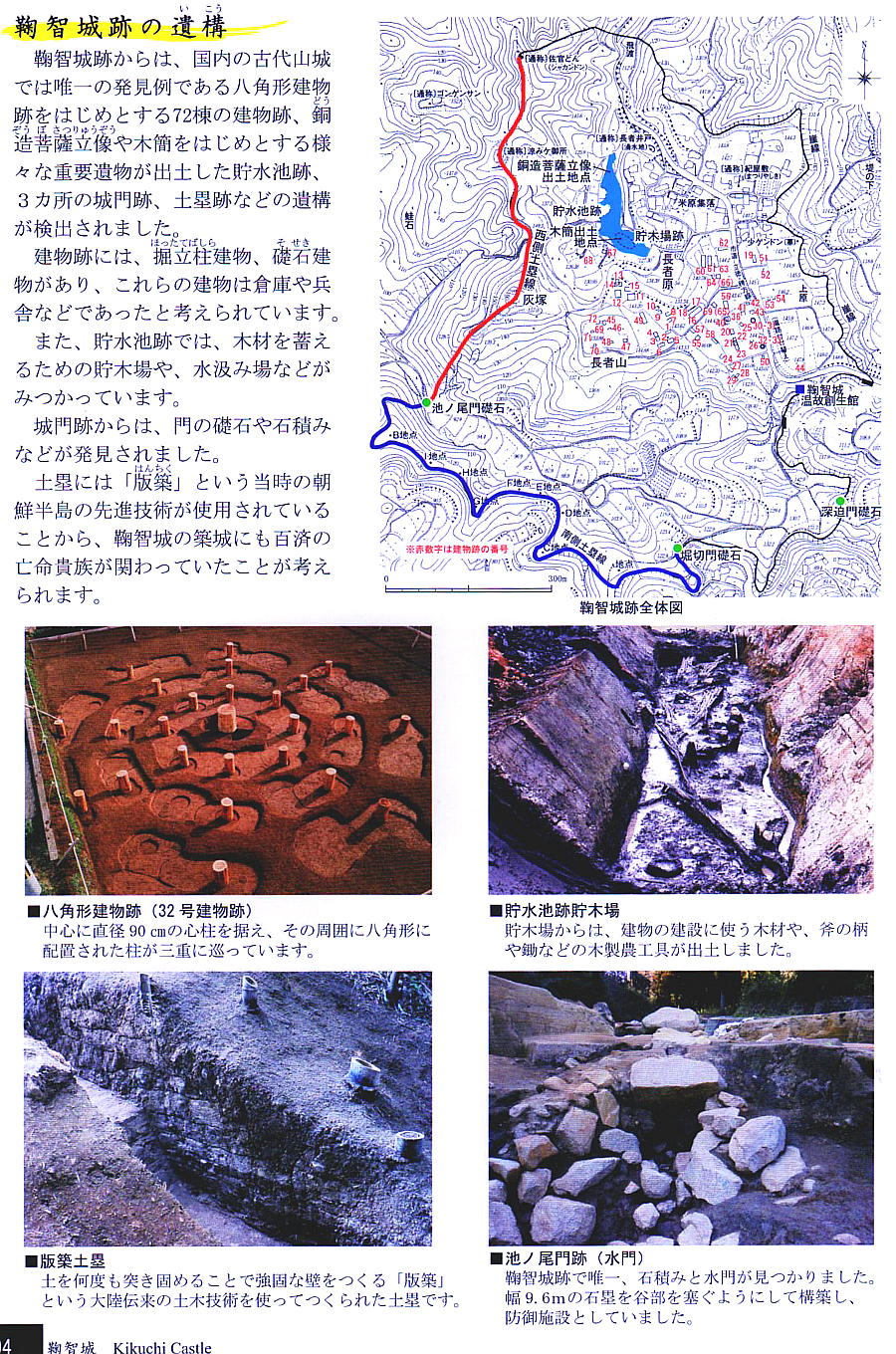

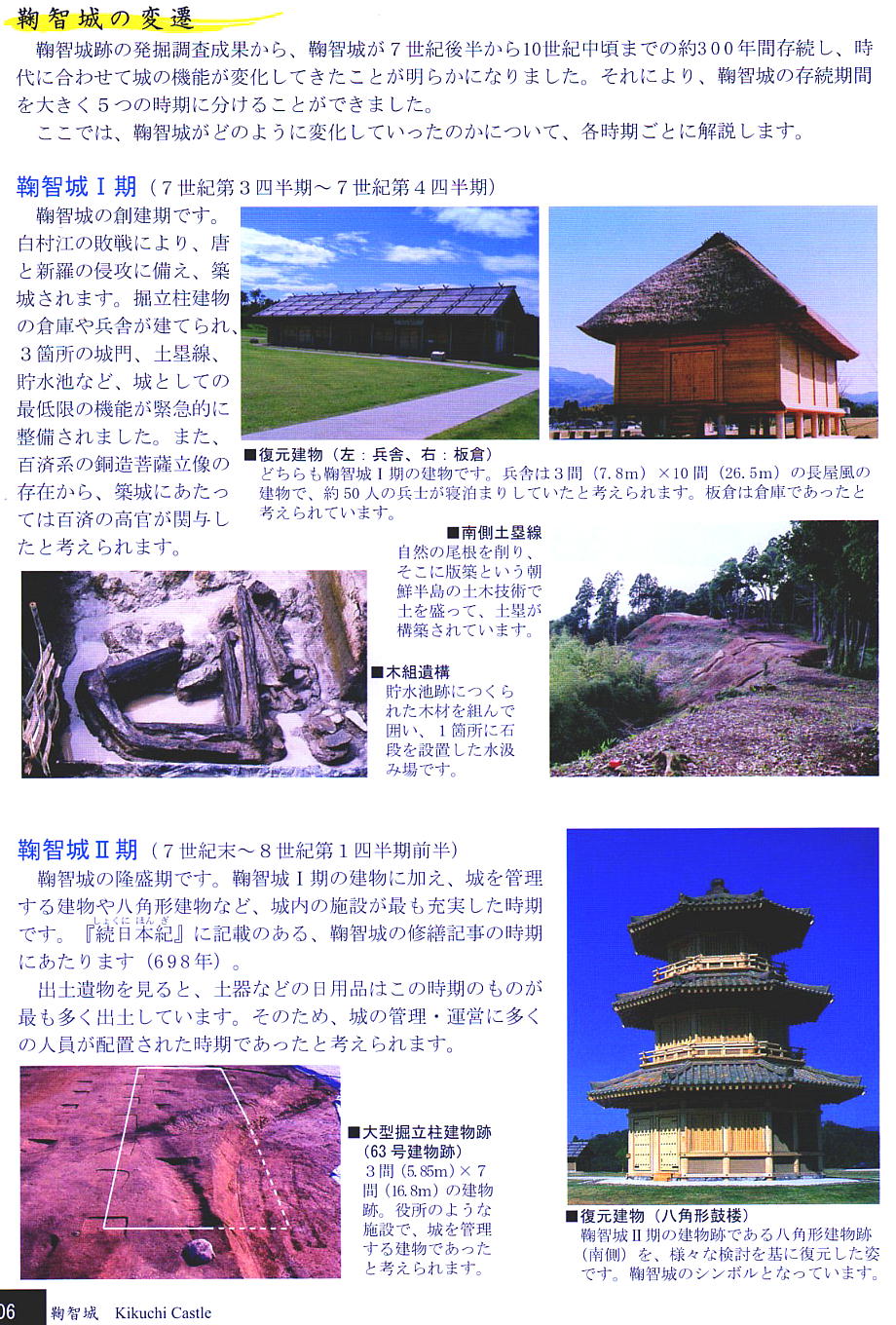

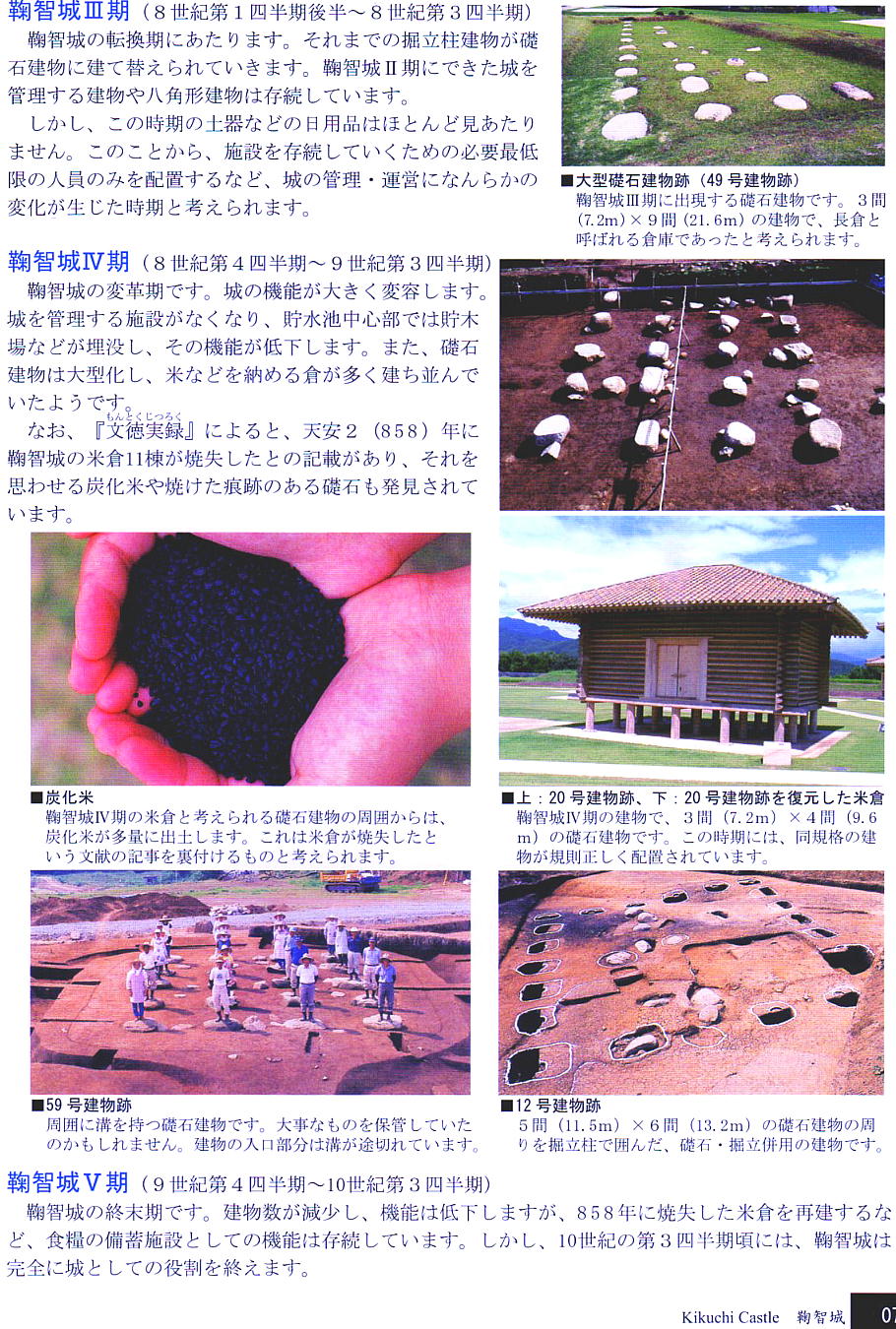

鞠智城 城郭構造 古代山城 天守構造 なし 築城主 大和朝廷か? 築城年 不明 廃城年 不明 遺構 建物基礎 指定文化財 国の史跡 再建造物 米倉・板倉・兵舎・鼓楼 鞠智城(くくちじょう)は、古代山城の一つ。熊本県のサイトでは、「きくち」と振り仮名が振られている。熊本県山鹿市(旧鹿本 郡菊鹿町)から菊池市にかけて所在する。菊池市隈府にあった菊池氏の居城「菊池城(菊池本城)」とは別の城である。 文武天皇時代の修築記事(698年)で初めてその名が正史に登場するが、築城年は記載がなく現在も確定されていない。しかし、7世 紀後半、倭軍が朝鮮半島の白村江で唐・新羅の連合軍に敗れて、その来寇に備える軍事拠点と位置づけられて築城されたものであろ う。古代史の資料『六国史』の記述や百済系瓦の出土例などから、鞠智城は百済亡命貴族の指導で築城されたと考えられており、遺 跡からは百済貴族が持ち込んだと推定される青銅製の菩薩立像も出土している。 大宰府管轄下にあった6城の1つで、大野城・基肄城の兵站基地として有事に備えた城と考えられている。城の面積は内城55ha、外縁 地区65haに及ぶ。 昭和34年(1959年)に「(伝)鞠智城跡」として県指定遺跡に指定。昭和42年(1967年)より発掘調査が行われ、当時としては珍し い八角形建物(韓国の二聖山城跡に類似の遺構がある)をはじめ72棟の建物基礎が現在までに確認されている。 平成6年(1994年)より「歴史公園鞠智城・温故創生館」として整備が開始された。校倉造りの米倉や兵舎が平成9年(1997年)に、 八角形鼓楼が平成11年(1999年)に復元され公開されている。平成16年(2004年)に国の史跡に指定された。 <関連文献> 『続日本紀』文武天皇二年(698年)五月二十五日条 「大宰府をして、大野、基肄(きい)、鞠智(くくち)の三城を繕治(ぜんち)せしむ」 『三代実録』元慶三年(879年)三月十六日条 「肥後国菊池郡城院の兵庫の戸が自ら鳴る」

この資料は上のクリアーファイルに入っていた。

=2012年 鞠智城シンポジウムチラシ= (クリックして下さい。)

邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪馬台国 / 古代山城・鞠智城展