Music: Night

Music: Night

「日本と韓国との人々の間には,古くから深い交流があったことは,日本書紀などに詳しく記されています。韓国 から移住した人々や、招聘された人々によって,様々な文化や技術が伝えられました。宮内庁楽部の楽師の中には, 当時の移住者の子孫で、代々楽師を務め,今も折々に雅楽を演奏している人があります。こうした文化や技術が, 日本の人々の熱意と韓国の人々の友好的態度によって日本にもたらされたことは,幸いなことだったと思います。 日本のその後の発展に,大きく寄与したことと思っています。 私自身としては,桓武天皇(在位781-806年)の生母が百済の武寧王の子孫であると,続日本紀(しょくに ほんぎ)に記されている事に,韓国とのゆかりを感じています。武寧王は日本との関係が深く,この時以来,日本 に五経博士が代々招聘されるようになりました。また,武寧王の子,聖明王は,日本に仏教を伝えたことで知られ ております。 しかし,残念なことに,韓国との交流は,このような交流ばかりではありませんでした。このことを,私どもは忘 れてはならないと思います。ワールドカップを控え,両国民の交流が盛んになってきていますが,それが良い方向 に向かうためには,両国の人々が、それぞれの国が歩んできた道を,個々の出来事において正確に知ることに努め, 個人個人として,互いの立場を理解していくことが大切と考えます。ワールドカップが両国民の協力により滞りな く行われ,このことを通して,両国民の間に理解と信頼感が深まることを願っております。」 【2001.12.23毎日新聞 天皇陛下御誕生日の合同インタビュー記事】 上記は、平成天皇が2001年12月23日の誕生日を前にした記者会見で述べた「韓国ゆかり」発言である。皇 室と渡来人の関係は古代史家の間では常識であるが、天皇自らが認めたことは初めてで、広く世間の耳目を集めた。 この発言で世間は、平成天皇が「桓武天皇」「天皇の生母高野新笠」「百済武寧王」「続日本紀」等々の日本古代 史に結構詳しい事を知ったのだった。宮内庁がよく許したものだと思うが、影響も当然考えた上での発言であるこ とを考えれば、天皇自身の勇気に敬意を表したいと思う。この発言は韓国においてもおおむね好感を持って迎えら れたようで、ワールドカップという1イベントのためとかではなく、今後の長い日韓交流に向けてのエールと受け 取られたと言ってよい。

大阪市「天王寺ワッソ」HPより。

「魏志倭人伝」に、「初めて一海をわたる千余里、対馬国に至る」と書かれている出発の地が、狗邪(くや)韓国 と呼ばれた金海・釜山市周辺だ。中国大陸から朝鮮半島を南下し、日本列島へ船出するまさに玄関口だったのであ る。邪馬台国の時代、或いはそのずっと前の時代から、この地は日韓両国の橋渡しをしてきた。更に言えば、北部 九州とこの地の民族は全く同じものだった可能性もある。この地は「狗邪韓国」以外にも、加羅(から)、伽耶 (かや)、賀洛(から)、任那(みまな:日本側での呼び名)などとも呼ばれ、長期に渡って日韓両国の関係に 大きな影響を及ぼしてきたのである。 しかし近年、これは古代の日本と韓国南部の関係を考える時、避けて通れない問題となっている。「日本書紀」で は韓国南部の伽耶(かや)の地域を「任那」と呼び、戦前は倭(日本)が支配していたとの説がいわば定説であっ た。だが、最近、書紀が必ずしも史実を反映しているわけではないのではないかという考え方が現れた。韓国側の 資料に見えないこともあって、戦後、韓国学者から実態を疑問視する声が挙がり、追随する日本の学者の、「書紀 の記述通り受け取る見方はおかしい」という意見も出て、従来通りの説にまったがかかっている。 しかし、任那政府があった事は現在ほぼ確実であるし、なんでもかんでも云われたらそのまま受けてしまう一部の 「贖罪学者」たちの歴史と政治を混同する態度は、日韓双方の真の友好にかえってヒビ割れを起こしていると言え る。「教科書問題」の勃発により、「任那」問題もまた、日韓双方の歴史観の対立を誘う要因として、依然として 両国民の間に横たわっているが、我々は今こそ正しい歴史を双方で認識・確認しあい、その上に立って、かっての 通信使を迎えた徳川幕府のような、真の善隣友好の関係を築いていかねばならない時期に来ている。 一方、日本人が「単一民族」ではないというのは、最新の研究結果ではもはや常識である。ヒトのDNA遺伝子研 究、ミトコンドリアDNAの解析では有名な、総合研究大学院大学・先導科学研究科の宝来聰(Horai Satoshi) 教授(分子人類学)によれば、「本土日本人,アイヌ,琉球人,韓国人,中国人を含む東アジアの5人類集団につ いて,ミトコンドリアDNAのDループ領域の塩基配列を分析した。293人の東アジア人について,482bpsの塩 基配列を比較したところ,207の異なる配列のタイプが見られた。これらのうち189タイプは,それぞれの集 団に特有のものであり,残りの18タイプは集団間に共通して見られた。共通のタイプのうち8タイプは本土日本 人と韓国人とに共通して見られ,比較した中での最大数であった。系統樹分析によって,東アジア人は少なくとも 18個の単系統クラスターに分類されるが,5集団からの系統は各クラスター中に完全に混じりあっていた。各ク ラスターの中で最大数の個体が由来した集団を基にして18のうち14のクラスターに関してはその特異性を割り あてることが可能であった。 注目すべきは,琉球人やアイヌでは大陸由来の特異性をもつ割合は20%以下であるのに対し,本土日本人の50% が,中国人や韓国人が多数を占める大陸由来の特異性をもっていることである。アフリカ人,ヨーロッパ人および アメリカ先住民を含む現代人全体の系統分析からも,本土日本人と韓国人は遺伝的に最も近い関係にあることが明 らかになった。これらの結果は,現代日本人の起源についての縄文・弥生混血説と合い入れるものである。さらに 本土日本人の遺伝子プールの約 65% は,弥生時代以後に大陸からもたらされた遺伝子に由来していることが示 唆された。」(宝来教授ホームページより。) この結果をふまえれば、我々現代日本人のルーツは韓国なのである。もちろん中国・モンゴル・東南アジアの血も 混じっている。しかし、圧倒的にその形質を受け継いでいるのは韓国からと言う事になる。「任那」も日本人が支 配していたのではなく、日本人と同じ民族がいたのである。あるいは北九州・西日本に伽耶人がいたと言い換えて もいい。だからこそ、弥生時代を過ぎて古墳時代に入ってからも、伽耶・新羅からの渡来は引きも切らず行われ続 けたのだろう。 さて、我が国の歴史書である「古事記」「日本書紀」においては、二国間の関係はどのように記録されているだろ うか? 古事記も日本書紀もけっこう克明に記録を残しているように思える。詳細は2書を読んで貰うのが一番手 っ取り早いのだが、以下に日本書紀に出現する記事を一覧表にしてある。2書以外の文献の記事も載っているが、 これを見ると4~5世紀の「倭」と朝鮮半島がいかに多くの交流を持っていたかがわかる。さきほどの宝来教授の 分析結果とも相まって、我々の祖先は朝鮮半島から来た人々と、おそらくは庶民レベルでも相当深い交わりを持っ ていたことが想像できる。以下では、古事記と日本書紀から幾つかの記事を PICK-UPして解説を付けてみた。と言 っても、殆どはこれまでこの「邪馬台国大研究」の中で書いた文章ばかりなので、「倭と朝鮮半島」の復習にもな っている。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.神話における朝鮮 ■天孫降臨神話 日本の古代神話の中の「天孫降臨神話」についての研究は、過去多くの研究者達によって解明が進められてきた。 松村武雄、三品彰英、大林太良、西郷信綱、松前健、吉田敦彦などの学者たちが考察を重ね、現在、日本の天孫降 臨神話が朝鮮半島から内陸アジアにかけてひろく分布する「天降り神話」に起源を持っていることは定説化してい る。天孫降臨神話には多くの型があるが、「古事記」に現れる神話は、「大国主命の国譲りがあって、天照大神と 高木神は日つぎの御子の天押穂耳命に降臨を命じた。そのとき天押穂耳命と高木神の娘、豊秋津子媛のあいだに子 が生まれたので、その子、穂邇邇伎命をかわって天下りさせて瑞穂国を統治させることになった。そのとき猿田彦 が八衢(やちまた)にあらわれて道案内をした。五つの族長が供につき、三種の神器があたえられたのち、天照大 神は、「この鏡を我が魂としてまつれ」と命じた。準備が整い、穂邇邇祇命は筑紫の日向の高千穂の久士布流岳に 天降った。」 この部分は、「日本書紀」では高御巣神が穂邇邇祇命をマドコオウフスマにくるんで降臨させた」とあり、しかも 神器はあらわれない。また、「日向国風土記逸文」には穂邇邇祇命が稲穂を散布しながら高千穂峰にくだる話にな っている。これは以下に見るように、朝鮮神話の「檀君神話」(三国遺事)とそっくりである。 私の主宰する「大阪本町・歴史倶楽部」では、過去3回、「日本人の源流を求めて」と題して韓国旅行を試みた。 1回目は金海・釜山から慶州へ「加羅・新羅の旅」を、2回目はソウル・太田へ廻って「百済の旅」を企画した。 そして3度目は韓国南西部、光州から公州へ「馬韓の旅」を実施した。いずれも、我々日本人と朝鮮人の相似とも 云うべき類似点に驚愕して帰国したものだが、「高句麗の旅」ばかりは、今の政治情勢ではホイホイと出かけてい くわけにも行かず、今年(2004)年は「済州島の旅」という事になりそうである。以下は第1回目の時の「狗邪韓 国」のレポートから転載した。これらの韓国紀行は「歴史倶楽部」のHPの中にある。

上、背後の小高い山が「亀旨峰(クジボン)」

魏書東夷伝倭人条には、魏の使者は帯方郡を出発して朝鮮半島の西海岸を南下し、南海岸の「狗邪韓国」に至る。 さらに一海を渡って対馬国に至り、更に大海を渡って壱岐、松浦と経由して邪馬台国へ至る。狗邪韓国を現在の金 海地域とする見方は、いわば定説となっている。 この国の建国神話は日本の天孫降臨とよく似ており、「亀旨峰(クジボン)」という山に6個の卵が降りてきて、 卵から生まれた王たちは、それぞれ6伽耶の王になったというもので、その最初がこの「首露王」なのである。亀 旨峰という名前も、古事記にいう「久士布流岳」(くじふるだけ)と似ていて、その類似性に注目する学者も大勢 いる。なお、首露王は金の卵から生まれたというので、姓を「金」と名乗ったとされている。

丘上には「賀洛国」の石碑が建っている。裏手は高層マンション群である。ここから見える北方の小高い山が「亀 旨峰(クジボン)」と言い、日本の天孫降臨のモデルともされる神話の舞台となった山である。「三国遺事」とい う書物にその神話は書かれている。伽耶国は六つの国々からなっているとされ、その最初の国「賀洛国」(金官伽 耶)を建国した首露王がこの山に降りてきたというものだ。日本の高天原からの天孫降臨神話とそっくりである。 この付近には、金官伽耶に関係すると思われる古墳が多く知られており、首露王の王妃許氏の墓とされる古墳のほ か,大成洞古墳群,亀山洞古墳群等がある。この貝塚と亀旨峯との間に「首露王陵」とされる古墳も存在している。 研究者たちが指摘しているように、檀君神話で、天神が子に三種の宝物をもたせ、風、雨、雲の三種の職能神を供 として天下らせ話は、日本神話の三種の神器との類似が指摘される。また檀という樹の意味は、日本神話の高御巣 神の別名高木神と関係があるとも云われる。また、降臨した土地が高千穂の久士布流岳であるのは、首露王神話の 亀旨に通じ、降臨場所が高千穂のソホリの峰であったのは、朝鮮語の都の意味のソウルに重なるともされる。また、 同じく日本書紀によれば、邇邇伎命は降臨するときにマドコオウフスマに包まれているが、これが首露王が黄金の 卵にはいって天からくだって来るのと共通している。こうみてくると、「三国遺事」が伝える朝鮮古代神話が日本 の天孫降臨神話に影響をあたえていることはほとんど疑問がない。 朝鮮の古代神話研究で先導者の役割をはたしたのは三品彰英氏である。氏は、朝鮮古代の王権であった新羅の始祖 赫居世、高句麗の始祖朱蒙、加羅の始祖首露などの誕生神話を分析し、わが国の天孫降臨神話との類似性を解明し た画期的な業績をあげた。同氏が論文集の第5巻「古代祭政と穀霊信仰」(平凡社、1973年)であきらかにしたの は、朝鮮古代王国の始祖神話は穀霊(稲魂)信仰の産物であり始祖は穀童として形象されていること、彼らは天帝 の子すなわち日の御子であること、の2点であり、その2つの根拠から、古代朝鮮の神話が日本の天孫降臨神話の 源流になっていると主張したのであった。 ■アメノヒボコ伝承 古事記では「天之日矛」、日本書紀は「天日槍」と書く。記紀ともに新羅の王と伝えており、新羅の王子が、今か らおよそ2千年前、日本書紀では垂仁天皇3年に、古事記では応神天皇より数代前に、一族とともに海を渡り、但 馬の国にやってきた。両書ともにそれから各地を遍歴して但馬にとどまったとする。筑前国風土記の逸文(他の文 献等に引用されたような形で残っている文章。)では、「高麗の国の意呂山に天降った日鉾」としているが、これ は記紀よりも後伝だろうとされている。但馬の一宮として古来から有名な「出石神社」の祭神はこのアメノヒボコ である。古代から広く信仰された神社・大社において、その祭神を外国から渡来した人物にあてているのはそう例 がない。 伊勢神宮、出雲大社、大三輪神社、住吉神社、いずれをとっても祭神は天照大神、素戔嗚尊、大国主命、筒男三神 など、我が国古来の神々である。出石神社だけがアメノヒボコを祭神に祭り、しかも記紀に「新羅の王子」と明記 されているのは極めて異例と言える。しかも彼は王子であって、神ではないのだ。どうして祭神として祀られてい るのか。 学会の定説は、おそらくアメノヒボコというのは現実の人間の固有名詞ではなく、信仰の対象として祀られる神の 名であって、この渡来はその神を祀る集団の渡来を意味するのだろう、というのがもっぱらである。新羅は朝鮮半 島の一番東側にあった国だ。「倭」へ渡るには壱岐・対馬を経由して末廬国・伊都国へ上陸するより、対馬海流に 乗って直接山陰や北陸へ渡ってきた方がはるかに自然である。だとすれば、日本海側の各地に、相当古くから新羅 (或いはそれ以前の朝鮮半島東側の地域)からの渡来者達はいたものと思われる。おそらくは出雲王国も、北九州 とは別個に渡来してきた集団が造っていた国で、それ故、後からやってきて北九州に勢力を拡大した「高天原集団」 と戦わねばならなかったのだろう。アメノヒボコというのは誰が考えても日本語である。新羅語の王子ではない。 ここから、やがて祭器として銅矛を用いていたのだろうという推測が成り立つが、その集団が渡来してきたとき、 在来の人間達はその上陸に拒否反応を示したことも記紀には記述されている。 古事記では、天之日矛は玉から化身した妻の阿加流比賣(アカルヒメ)と新羅の沼のほとりに住んでいたが、夫のわ がままを怒って、夫を捨てて祖先の国へ戻ると言い残し、難波のヒメ島にやって来る。アメノヒボコはアカルヒメ 恋しさに難波まで来るが、難波の海峡の神に邪魔されてしまう。王子は、あきらめて新羅へ帰ろうとするが、但馬 まで来てそこで妻を娶り、この地方に住み着く。垂仁天皇の命令で橘(ミカン)を探しに旅に出る但馬守(タジマ モリ)は、アメノヒボコの5代後の孫である。<応神天皇紀>左:古事記・応神天皇紀(天之日矛部分) 日本書紀は、本文は簡単だが「一書に曰く」で詳しい記事を載せている。それによると、アメノヒボコが播磨国宍 粟郡(しさわぐん)へ来たとき、天皇は使者を送って身元を質し、アメノヒボコは8種の神宝を献上して宇治川を 遡り、近江・若狭を経て但馬の国に留まった、となっている。「莵道(うじ)河より訴(さかのぼ)りて北近江国 吾名邑(あなむら)に入りて暫く住む。(・略・)是を以って近江国鏡村の谷(はざま)の陶人(すえびと)は天日 槍(アメノヒボコ)の従人(つかいびと)なり・・」。また「播磨国風土記」には、ヒボコの率いていた軍勢は八 千人であると書かれ、播磨の至る所でヒボコが土地の神と土地の占有をめぐって争う話が載っている。つまり、播 磨の国では、新米の神であるアメノヒボコが国を攻めに来たのではないかと警戒しているのである。ここに書かれ ている「近江国鏡村」には鏡山があって、県中南部に位置し、国道8号に沿って西南方に、三上山、東方に雪野山 がある。標高385mの鏡山は、古代から名山として多くの詩歌に詠まれているが、鏡山北側山麓の小高い丘に 「鏡神社」がある。伝承によると祭神は渡来した新羅の王子アメノヒボコで、鏡山の地名は、アメノヒボコが新羅 から持ってきた八つの宝物のうちから鏡を山中に埋めたことに由来するといわれている。これは、アメノヒボコを 首長とした集団が、この鏡山を中心に多く住んでいたことを示唆している。実際、秦氏や秦氏と同族と見られる巨 智氏が、西播地方一帯に多く居住していたことは資料で確認されているし、播磨の国風土記には、飾磨郡牧野里に 新羅からの渡来人があった事を伝えている。 アメニヒボコ伝承は、記録に残らなかった時代の日朝交渉の歴史を考える貴重な資料であると言えよう。今、出石 神社の鎮座する出石町は、出石ソバで有名になりちょっとした観光地の趣があるが、この山間の小さな盆地を流れ る出石川はほどなく円山川に合流し、15kmほどで日本海に達する。この川筋は、新羅を主とする朝鮮の人と文 化を受け入れる重要なルートだったのだろう。 但馬の国を流れる当時の円山川はアシのような草のはえた広大な入り江湖だった。河口は土砂でふさがれ、西の来 日岳と東の玄武洞に挟まれた細い水路があり、そこを過ぎると但馬平野一面が泥沼だったそうである。伝承では、 アメノヒボコは、毎年起こる洪水の大きな被害を考え、瀬戸と津居山の間の大岩を切り開いて、沼地の水を海に流 してしまえば、沼地を広々とした田んぼに変える事ができ、洪水の心配がなくなると一大工事を始めたという。幾 年かの年月ののち、最後の大岩が割られ、沼の泥水は日本海に流れ出し、一面広く美しい田に変わった。そして、 その後は毎年、豊かな実りを手にすることができるようになったという。現地では、アメノヒボコの手により、初 めて円山川の治水が実現され、盆地の開拓が進んだとされている。初めは拒否していた国津神たちも、やがてアメ ノヒボコを受け入れ、それらの功績から、やがては、但馬開拓の祖として、但馬一ノ宮の出石神社に祭られたのか もしれない。

アメノヒボコが最後に切り開いた 国土開発の神アメノヒボコが祀られ、 大岩があったと言われる瀬戸の切戸 但馬一の宮と呼ばれている出石神社 (豊岡市瀬戸) (出石町) 研究者たちの仮説に、出雲を収めたオオクニヌシ系と、新たに渡来したアメノヒボコ系とのあいだには対立か抗争 か、もしくは祭祀力あるいは技能力における交代があったのではないかという見方がある。これを認めると、この 場合は、おそらくオオクニヌシ系は銅鐸を祭祀とし、アメノヒボコは鉄製造の技能をもって鏡の祭祀力をもってい たと仮説できる。記紀神話によれば、アメノヒボコの一群は播磨のあたりでいったん駐屯している。それ以前に出 雲から意宇地帯あたりをオオクニヌシ系が占めていたとすると、出雲の「国譲り」に関する出来事に、どうやらア メノヒボコたちが絡んでいたとも推測できる。

2.皇統譜(帝紀)に出現する朝鮮 ■武寧王 -「日本書紀」雄略天皇紀・武烈天皇紀・継体天皇紀- 「日本書紀」の雄略天皇5年の条に、「百済の武寧王は、筑紫の各羅(かから)島で生まれたので島君(せまきし) と言う。」という記事があり、武烈紀にも同様の記事があり、「武寧王の諱(いみな)は斯麻王と言う。」とある。 「三国史記」にも武寧王の名は斯摩となっている。島で生まれたから、斯麻王という名前が付けられたという。各 羅島は、現在の松浦半島の突端にある呼子島の真北にある加唐島(かからじま)のこととされている。これは一体 何であろうか? 雄略天皇5年条の記事 雄略五年[461]「夏四月、百濟加須利君、【蓋鹵王也。】飛聞池津媛之所燔殺 【適稽女郎也】而籌議曰、昔貢女人 爲采女。而既無禮、失我國名。自今以後、不合貢女。乃告其弟軍君【昆支也】曰、汝宜往日本、以事天皇。軍君對 曰、上君之命不可奉違。願賜君婦而後奉遣。加須利君、即以孕婦嫁與軍君曰、我之孕婦、既當産月。若於路産、冀 載一船、随至何處、速令送國。遂與辭訣、奉遣於朝。六月丙戌朔、孕婦果如加須利君言、於筑紫各羅嶋産兒。仍名 此兒曰嶋君。於是、軍君即以一船、送嶋君於國。是爲武寧王。百濟人呼此嶋曰曰主嶋也。秋七月軍君入京。既而有 五子。【百濟新撰云、辛丑年[461]、蓋鹵王遣弟昆支君、向大倭、侍天王。以脩兄王之好也。】 武烈天皇四年条の記事。 是歳、百濟末多王無道、暴虐百姓。國人遂除、而立嶋王。是爲武寧王。【百濟新撰云、末多王無道、暴虐百姓。國 人共除。武寧王立。諱斯麻王。是[王昆]支王子之子。即末多王異母兄也。[王昆]支向倭。時至筑紫嶋、生斯麻 王。自嶋還送、不至於京。産於嶋。故因名焉。今各羅海中有主嶋。王所産嶋。故百濟人號爲主嶋。今案、嶋王是蓋 鹵王之子也。末多王、是[王昆]支王之子也。此曰異母兄、未詳也。】 韓国で武寧王の陵墓が発見されたことで、これらの記事の正しさが立証されたが、では斯麻王すなわち武寧王は日 本人なのか?どうして佐賀県で産まれたのか? とまた新たな謎を生むことになった。しかし単なる伝承だとする 意見も依然ある。民俗学者の谷川健一氏は、 「当時日本と朝鮮半島の交流は現代では考えられないほど活発で、庶民も自由に行き来していた。特に武寧王の時 代は百済との間に強い親交があった。武寧王が各羅島で生まれたという説話も、王や貴族層の間で生まれたのでは なく庶民の間から生まれてきたものだろう。頻繁に百済と北九州の間で往来が続くうちに、いつのまにか武寧王の 出生を筑紫の島と結びつける物語ができあがっていったのだろう。」という。 一方で、これらの記事は真実を語っていると主張する意見もある。以下に続く新聞記事に見られるように、日韓双 方でそう主張する学者もいるのだ。その説に従えば、武寧王は日本生まれで、半島へわたり百済の王になったとい う事になるが、そうなると当時朝鮮や日本などと言う識別があったかどうかも疑わしいし、北九州は百済の一部だ ったかもしれないと言うことになる。あるいはその反対という考えも成り立つ。 日本書紀の雄略紀・武烈紀は、百済百撰という書物を元に書かれているらしいという説もあり、百済と日本がどの 程度の関わりを持っていたのか非常に興味深い。 -------------------------------------------------------------------------------- 佐賀県鎮西町(鎮西町役場:〒847-0401 佐賀県東松浦郡鎮西町大字名護屋1530番地 TEL 0955-82-2111(代) FAX 0955-82-5337 が企画した現地見学会」の案内 <百済武寧王「鎮西町加唐島」生誕伝承の現地見学会> 平成14年1月14日(月) 場 所 佐賀県鎮西町加唐島(オビヤの浦) 集合場所 佐賀県名護屋港(名護屋大橋下船着場駐車場) 集合時間 午前9時30分 定 員 80名 申込締切日 平成14年1月10日(定員になり次第締切) 申込方法 往復はがきに,住所,氏名,性別,年齢,電話番号を記入のうえ下記まで申し込んでください。 申込受付は確定後(80名)お知らせいたします。 ※強風中止については,前日お知らせいたします。(相互確認をお願いいたします。) 申 込 先 郵便番号 847-0401 佐賀県東松浦郡鎮西町大字名護屋1859番地 百済武寧王研究交流鎮西町実行委員会(事務局 鎮西町観光協会内) 参 加 料 一人 1,600円(往復船賃 加唐島の手づくり弁当) 申込受付確定後返信はがきで振込先をお知らせします。 問合せ先 鎮西町観光協会 電話 0955-51-1052 -------------------------------------------------------------------------------- 百済の武寧王生誕伝説の見学会 2002年1月15日 毎日新聞(mainichi.co.jp) -------------------------------------------------------------------------------- 朝鮮半島の古代国家・百済の第25代武寧王(ムリョンワン)の生誕地伝説がある佐賀県鎮西町の加唐(かから) 島の見学会が14日、あった。天皇陛下が昨年の誕生日を前にした会見で、武寧王を紹介しながら韓国とのゆかり を話されたため注目を集め、歴史ファン約70人が悠久の昔に思いをはせた。加唐島は本土から船で約20分で、 周囲12キロの島。南西部の「オビヤの浦」と呼ばれる海食洞が生誕地と伝えられている。 現地では、加唐島生誕説を唱える韓国・慶北大学のムンギョンヒョン名誉教授が「百済の使節が日本に向かう時に、 王の母が産気づいて島に立ち寄った。古代の交流は想像を越える親密さだった」などと解説した。海食洞「オビヤの浦」で参加者に生誕地伝説を説明する文教授(右) =14日、佐賀県鎮西町の離島・加唐島(田中操写す) (c)Copyright Mainichi shinbun o.,LTD -------------------------------------------------------------------------------- 武寧王は5世紀初めに20余年(在位502( 501年説も。)~523)在位したが、この間高句麗の侵略をくい 止め、一方では508年に耽羅(済州島)を征服した。日本では継体天皇2年にあたる。さらに 512年には任那国 4県の割譲を日本に要求し承認させた。これに対する返礼として、百済は五経博士を日本へ送る。百済にとっては 領土拡大の代償であったが、日本にとっては漢学文化の輸入という、文化史上画期的な招聘制度となった。百済の 領土要求はその後も続き、先に獲得した4県東部の蟾津口の上流・下流を要求し任那へ侵攻する。任那はこれを不 服とし、日本に対して恨みを抱き新羅に接近するが、新羅はそれをよいことに任那を征服しようとする。危機感を 抱いた大和朝廷は、527年、近江毛野臣(おおみのけのおみ)を派遣して新羅に征服された任那の失地を回復し ようとするが、筑紫の国造磐井に遮られる。いわゆる「磐井の反乱」である。 ここから磐井は新羅と通じていたという推測が生じる事になる。日本では継体天皇21年にあたり、武寧王の死後 4年目の事であった。磐井の乱については現在でも様々な憶測がなされているが、見てきたように朝鮮半島の政治 情勢が複雑であった事、半島と筑紫は殆ど同一地域のような地理的環境にあったことなどを考えると、この乱その ものも朝鮮半島の政治情勢と深く関わっていたという可能性も捨てきれない。日本書紀には、白村江の戦いで唐・ 新羅軍に敗れた百済から、臣官ら難民数千人が日本へ亡命したとある。

■七支刀 奈良県天理市・石上(いそのかみ)神宮に伝えられる七支刀は百済から倭王に送られたものであり、369年や480年 に比定する説がある。また、仏教も後の14代聖王(聖明王)によって日本に伝えられたとされている。しかし、 「日本書紀」などに倭と百済との親密な関係が記述されているにもかかわらず、日本出土の考古資料に百済との関 係を窺わせるものはあまり多くない。むしろ、「日本書紀」の場合、白村江の戦い( 663年)以後の百済系渡来人 の日本での活躍から遡上(さかのぼ)って語られているふしがある。書紀の編纂にはこれらの渡来人系宮廷人たち が多く関わっている可能性が高い。 七支刀は、主身の左右に3本ずつ刃が互い違いに出ているので、六叉鉾(ろくさのほこ)とも呼ばれ、日本でも奈 良県天理市の石上(いそのかみ)神社にある。これは、「日本書紀」神功紀52年条の「七枝刀(ななつさやのた ち)」にあたるものだろうと考えられている。日本書紀にこの刀に関する記述があることは広く知られていたが、 明治半ばに、石上神社の宮司をつとめていた菅政友が、「同神社に秘蔵されている刀こそ、日本書紀に書かれた七 支刀に違いない」と学会に発表した。現物が存在しているとは考えてもいなかった学会は大騒ぎとなった。 石上神社は、もともとは古代豪族・物部氏の氏神で、そのうち大和朝廷の武器庫の役割を担う。そのため七支刀が ここに納められていたのだろうと考えられる。しかし、一応剣の形状をしてはいるが、突き出した枝は戦闘には勿 論使えず、柄を固定するための目釘穴もない。戦に使用するためではなく、儀礼のために作られた剣であることは 明白だ。

韓国・公州国立博物館の七支刀 全長2尺5寸(約74㎝)で、現在は国宝となっているが、1500年以上昔、百済の肖古王から日本の使者に送られた ものともいわれ、日本書紀によると、百済の王の使者が参内しこの刀を献上したという。これは、銘文にある泰和 四年(369)から3年後の372年の出来事になる。 4世紀後半、東アジアの政治情勢は激変していた。中国は小国乱立状態となり、その影響で高句麗が朝鮮半島を南 下、新羅を百済を脅かす毎日だった。百済は倭国と結んで、高句麗に対抗しようとした。日本書紀によると、367 ~ 371年にかけ、日本は軍隊を派遣し、任那七県を新羅から取り戻し、百済に与えたとある。「七支刀は、そのお 礼として贈られてきたのではないか」というのが、一般的な見方のようである。刀身の異様な形だけでなく、七支 刀は金象嵌の銘文でも知られている。象嵌された文字は表面に34字、裏面は29字。現代語訳にすると、大意以 下のようになる。 1案。 〔表〕泰和(たいわ)四年五月一六日、丙午の日の日中、鍛えに鍛えた鉄でこの刀をつくった。この剣には、敵を 撃ち破る霊力が備わっている。これを献上する。 〔裏〕百済王は、倭王のためにかつてないすばらしい刀をつくった。この剣の霊力を後生まで伝えられん事を。 2案。 [表]泰和四年五月十六日の純陽日中の時に、百練の銕(鉄)の七支(枝)刀を造る。百兵を辟除し、侯王の供用とす るのに宜しい。某(あるいは工房)これを作る。 [裏]かつてなかったこのような刀(七支刀)を、百済王の世子である奇生が聖音の故に、倭王の旨のために造った。 後世に伝示せよ。 4世紀は”謎の4世紀”とも呼ばれ、その頃の日本の姿を伝える資料はほとんどなく、いわば歴史上の空白時代と いえるが、そんな所へ、謎を解くかもしれない「七支刀」(しちしとう)が登場した事は、学会に大きな衝撃を与 えた。しかし、銘文は判読が困難な部分が多く、多くの解釈が出されているし、裏面字数は研究者によっては27 文字とする人もいる。しかも、日本では百済から献上された(貰った)と考えられているこの刀は、韓国において は倭の王へ与えたものという解釈になっている。 [これを献上する。]という部分は[下賜する]と訳されているのである。これは多分に民族主義的な匂いがする が、こと程左様に、歴史の解釈というのは、あらゆる角度・立場に立っての多角的な検討が必要であると痛感する。 ■14代百済王。「聖王」 聖王 523~554 姓は余。名は明。聖明王ともいう。武寧王の息子。 日本の欽明天皇と同盟。高句麗からの攻撃を新羅と共同で撃退。一時は百済の旧領地・漢江流域を回復。百済の勢 力を大きく広げた。しかし直後に漢江流域を新羅に奪われる。新羅への反撃中に突出しすぎた王子(威徳王)を救 うため前線に出て戦死した。善光寺縁起には、「インドから渡ってきた仏像「善光寺如来」は一度聖明王の百済に 滞在した。聖明王はインドの月蓋長者の生まれ変わり」とあり、「如来は、百済から次は「日本へ行く」とのお告 げを出す。お告げに従い聖明王は豪華船をしたてて如来を日本の欽明天皇のもとに送り出す。その際、仏を追って 海に飛び込み多くの百済宮廷の人々が死んだ。」とある。船は難波に到着。初めて見る仏像に、仏教導入派の蘇我 稲目と仏教反対派の物部尾輿が対立。尾輿は如来を難波の堀江に投げ捨て、仏罰により滅亡し、仏は宮廷に帰って くる。その後尾輿の息子物部守屋が仏像を壊そうとするが壊れず、やはり難波の堀江に投棄。守屋は仏の使いであ る聖徳太子と蘇我馬子により滅ぼされる。堀江に沈む如来像を信州から上京してきた本田善光(よしみつ)という 男が発見し、故郷信州に持ち帰り祭ったのが「善光寺」である。」という ■武烈王 -「日本書紀」大化2年(646)の条- 太宗武烈王(テジョンムヨルワン) ================================ 姓は金,名は春秋,廟号は太宗,諡号(贈り名)は武烈王(602-661)。新羅の第29代王。654年から661年の間在位 し、660年 唐と組んで百済を攻略。これにより百済滅亡。百済残存勢力は日本の援助を求め、日本が百済残存勢力 と連合して攻勢に出ると新羅は唐と連合して対抗し、息子の文武王の時代に、白村江の戦いで新羅・唐連合軍が勝 利して( 663年)、日本は朝鮮半島から撤退する。この時、斉明天皇は筑紫・朝倉の宮で崩御するのである。武烈 王は、息子の文武王が「統一新羅」を建国する(672-675年、唐と新羅軍の戦い。)基礎を造った人物とされ、外 交上も唐・日本の間に立って柔軟に立ち回ったとされている。また、当時の先進文化であった唐の文化を積極的に 受け入れ、文化的にも新羅の発展に尽くした人物であった。内政面では王の治世に、律令制の導入・中央集権の強 化等を断行し、新羅王国を強大化した。 武烈大王は、新羅王として立つ前、実は日本にも来ているのである。 「日本書紀」大化2年(646)の条の最後の方に、 「9月に小徳(しょうとく)高向博士黒麻呂(たかむこのはかせくろまろ)を新羅に使わして質(むかはり)を貢 (たてまつ)らしむ。遂に任那の調(みつぎ)を罷(や)む。(黒麻呂、更(また)の名は玄理)」 という記事があり、その翌年、即ち大化3年(647)の条には、 「新羅が上臣大阿

(まかりだろおおあさん)金春秋らを派遣して、博士小徳高向黒麻呂・小山(しょうせん) 中中臣連(ちゅうなかとみのむらじ)押熊(おしくま)を送り届け、孔雀1羽、鸚鵡(おうむ)1羽を献上した。 そして春秋を人質とした。春秋は容姿が美しく、よく笑った。」となっているのである。 これは一体なんだろうか? 647年は朝鮮の「国史年表」によれば、真徳(じんとく)女王が新羅の王として立 ち、金春秋はその宰相として既に実力者の地位にあった人物だ。日本で「大化の改新」が起きた645年前後は、 朝鮮では高句麗・百済・新羅の3国が覇権を争って戦乱の時代に突入しようとしている時期である。そんな時期に、 あの日本書紀の記事は何を語っているのか。日本の史学会では、おそらくこれは事実だろうと言う見方が一般的で、 以下の井上光貞氏の意見などはその代表であろう。 【小学館「日本の歴史」第3巻「飛鳥の朝廷」】 そのころ新羅の善徳女王は高句麗、とくに百済の侵攻に苦しみ、唐の太宗と結んで高句麗征討に一役買っていた。 改新政府のブレイン 高向玄理は、このとき新羅に行って、(1).新羅が人質を貢することと、(2).任那の調 (みつぎ)をやめることを取り決めたのである。任那の調をやめるというのは、最近鬼頭清明氏が指摘しているよ うに、旧任那の四邑(ゆう)がすでに百済に侵されており、貢調の責めを百済におわせてきた事実と関係あるもの で、年来の任那の調の問題をここに放棄して、百済・新羅間のこの種の争いから手を引いたことを意味するもので あろう。そのことのかわりに、日本は人質の貢進を新羅に取り付けたのである。 これに対し、「日本の中の朝鮮文化」シリーズで著名な小説家・古代史家の金達寿氏は 「日本古代史と朝鮮文化 :講談社学術文庫」のなかで反論している。 「新羅がどうして何の理由もなく、まだ律令国家ともなっていない、いわゆる「大化の改新」をおこなったばかり の日本に対して、そのような人質を差し出さなくてはならなかったのか。」 と述べ、日本の歴史家達の見解を非難している。また同書のなかで、南朝鮮、韓国の歴史学者文定昌氏の「日本上 古史」の中に書かれた「大化の改新」に関する部分を、韓国における状況の反映として紹介している。 「日本上古史」文定昌 孝徳王朝はこれよりただちに、日本有史以来はじめての年号を定めて大化とし、法制・官制、その他の文物制度を 新羅、唐のそれを再販的に移植したのであるが、この事実は「日本書紀」にも記録されているので、日本の史家た ちはこれを大化の改新と言っている。(注:新羅は法興王七年( 520)に律令を制定して公服を定めたが、これは 中国が唐となる98年前の事であった、)このころ新羅は善徳女王が死んで、真徳女王が立ち、真徳女王はその年 号を「大和」とした。そして、金春秋がその実権を握ることになった。 このとき、金春秋は倭(やまと)から来ていた高向玄理(たかむくのくろまろ)を帯同して倭国に乗り込み、進行 中の大化の改新に拍車をかけて、倭国の名を新羅の年号「大和」としたものであるが、これが日本列島内に「大和 国」というものの生まれたはじめであった。 金達寿氏は、上記の意見に対してはさすがに「わたしにはわかりませんが、・・・」とコメントしている。しかし 大化の改新そのものは、土着していた新羅系渡来人が中心になって引き起こしたもので、母国の新羅がそれを後押 ししたものであろうとする。そして、金春秋も実際その目的で日本へ来ていたであろうとし、大化の改新は高向玄 理ら渡来人が青写真を引いたクーデターだったと結論づけるのである。 今となっては、果たして真相は奈辺にあるのか誰にもわかりはしない。それこそタイムマシンで過去へでも行かな い限り、実際の所は確かめようもない。しかしこの時期、渡来人達が日本の形成に多大の貢献と指導力を発揮した であろう事は容易に想像しうる。現代日本人のDNA調査で、韓国人に一番近い人々は近畿圏に集中しているとい う事実を見ても、多くの渡来人達が日本の古代国家の成立に大きく関わっていたのは間違いない。

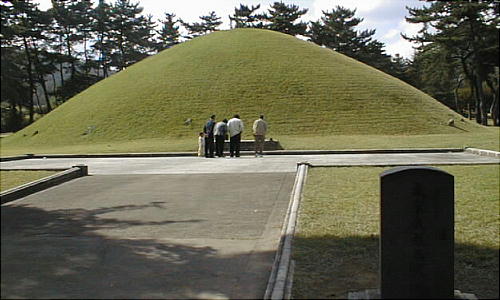

王陵は仙桃山麓にあり、周囲は112m、高さ11m、直径37mの円形墳墓で、入口の門をくぐると新羅彫刻の 傑作といわれる亀趺(きふ)があり「太宗武烈大王之碑」という碑を背中に乗せている。亀の背に碑文がのる形式 は東アジア各地で見られ、日光に昭和11年建立された「東照公遺訓碑」もこの武烈王碑をモデルにしている。亀扶 レリーフの絵は、2匹の龍が足で玉を支えている図案になっている。

この王陵は、数ある新羅王陵のなかでも、被葬者を新羅第29代の武烈王と特定できるただひとつの王陵である。 文武王は663年に、唐と図って百済・日本の連合軍を錦江下流の白村江で壊滅させ、百済を滅亡させる。ついで 668年には、高句麗の都の平壌城を攻めて高句麗も滅ぼす。そして韓半島の統一を果たすのである。今でも韓国 では「文武王」とその父である「武烈王」は、史上初めて朝鮮の統一をはたした偉大な大王として人々の尊敬を集 めている。南北に別れてしまって久しい現状を考えると、その偉大さがことさら韓国の人達には身にしみるのかも しれない。文武大王が在位した時代は、日本ではちょうど天智天皇・天武天皇の時代と重なっている。

■20代百済王。「璋王」 璋王 ? 姓は余。名は豊璋。百済王義慈王の子。 強力な唐帝国の成立により圧迫の強まる国際情勢のなか、631年、人質として日本へ行く。以後30年間日本で 生活。その間、日本では中大兄皇子(天智天皇)が「大化の改新」を断行。同時期、のちの新羅王・武烈王となる 金春秋が来日した。660年、唐の攻撃により百済降伏。義慈王は捕虜となる。亡国の王子となった豊璋は、 662 年天智天皇の支援を受け帰国すべく出撃。斉明天皇も同行するが、遠征途上、彼女は筑紫の朝倉で死去。豊璋王は 海峡を渡り鬼室福信と合流し反撃の準備を進めるが、鬼室福信との確執の故か、彼を殺害してしまう。豊璋は翌年、 百済再興を賭け白村江で戦い完全な敗北をきす。豊璋は高句麗に逃亡、百済は完全消滅した。敗残した日本水軍は 帰国し、百済王族などの生き残りの多くは日本へ亡命し、そのまま日本に同化していった。天智天皇は主として近 江近辺に彼らの故地を与えたと言われるが、義慈王の息子「禅広」らは難波に住んでいたとも伝えられる。禅広の 子孫は大和朝廷において百済王と尊称され、曾孫の百済王「敬福」は、河内国交野郡にあった船氏の祖王辰爾の旧 屋敷を賜り、ここを一族の本拠とした。光仁天皇はなんと49回も交野ヶ原へ行幸し、桓武天皇も17回行幸し、 この一族を、「朕の外戚」と呼んだ。また天智天皇は、唐・新羅のさらなる日本への侵攻を恐れ、各地に防御の山 城等を築かせ、太宰府近郊「水城」などに、一部は現存している。 【鬼室福信 : 武王の甥。 百済滅亡後、唐への反乱軍を組織し再興を目指す。日本にいた 豊璋王子を呼び寄せ王 朝を再建し。日本の朝廷からの援軍も取り付けたが、内部対立によるものか、彼は豊璋王に殺害された。 】

- Don't ask me the completion.

- Don't ask me the completion.

「平成13(2001)年11月24日夕刊」 (C) Copyright reserved Asahi Shinbun co., LTD.

邪馬台国大研究・ホームページ /記紀の研究/記紀と朝鮮半島