Music: Across the Univers

Music: Across the Univers 科学する邪馬台国 DNAで探る稲の考古学

科学する邪馬台国 DNAで探る稲の考古学

1992年から開始され、現在も続行されている縄文時代の遺跡、青森市三内丸山(さんないまるやま)の発掘調査は、その過程でこれまでの常識を次々と覆す報告を我々にもたらした。まずその遺跡の巨大さ。最終的には40万平方メートルにもなろうかと思われる。遺跡内に巨大建築と思われる柱の後も見つかった。

柱の直径は1mを越えるものもある。この事はなにを意味するのであろうか。縄文時代は狩猟と採集の時代で、人々は獲物を求めて定住しない生活をおくって居たとされていた。ところが、この遺跡の発見により縄文人も定住していた事が明らかになった。そればかりではなく様々な道具や食器も持っていたし、農耕(稲作ではない:畑)の跡

らしき遺跡もあった。つまり、縄文文化の後に弥生文化が出現するのではなく、或期間この二つの文化は併存していたのである。それが次第に弥生文化一色になってゆくのは、縄文の人々にとってそのほうが利にかなった生活様式になってきたからであり、その変革の最大の原因は稲作であった。

1992年から開始され、現在も続行されている縄文時代の遺跡、青森市三内丸山(さんないまるやま)の発掘調査は、その過程でこれまでの常識を次々と覆す報告を我々にもたらした。まずその遺跡の巨大さ。最終的には40万平方メートルにもなろうかと思われる。遺跡内に巨大建築と思われる柱の後も見つかった。

柱の直径は1mを越えるものもある。この事はなにを意味するのであろうか。縄文時代は狩猟と採集の時代で、人々は獲物を求めて定住しない生活をおくって居たとされていた。ところが、この遺跡の発見により縄文人も定住していた事が明らかになった。そればかりではなく様々な道具や食器も持っていたし、農耕(稲作ではない:畑)の跡

らしき遺跡もあった。つまり、縄文文化の後に弥生文化が出現するのではなく、或期間この二つの文化は併存していたのである。それが次第に弥生文化一色になってゆくのは、縄文の人々にとってそのほうが利にかなった生活様式になってきたからであり、その変革の最大の原因は稲作であった。縄文末期から弥生初期にかけて日本に渡来した稲作は、瞬く間に北海道を除く日本中に伝播した。これは考古学の成果から証明されている。ではこのイネは一体何処で生まれどうやって日本に渡来したのであろうか。

イネの元々の原産地としては、インド・アッサムから中国の四川省・運南省にかけての一帯という説と、中国揚子江下流の江南地方という二つの説が有力である。このどちらか、あるいは両地方からイネは世界中に広まり、現在のように東アジア一帯のみならず、南北アメリカ大陸でも栽培されるようになった。 日本のイネの起源をめぐっては今でも多くの研究がある。学説としては、中国大陸からの「温帯日本型(ジャポニカ)」とよばれる品種が日本のイネの起源であるという説が有力だが、南方海上からの「熱帯日本型」(ジャワニカ)伝来を唱える人もいる。

国立遺伝学研究所の佐藤洋一郎(現静岡大学教授)、中村郁郎両研究員のグループは、これらの単元説に対し二元説を唱えている。即ち、この両方の地域から日本列島に入ってきたイネは自然交配し日本列島に広まったというものである。この仮説の根拠は次の2点である。

①.hwc-2遺伝子の存在 特定の交配によって子供の体質が虚弱化する『雑種弱勢』と呼ばれる現象がある。これは、Hwc-2と、hwc-2という2つの遺伝子が相互に補足し合って影響する事から、専門的には補足弱勢遺伝子と呼ばれるらしいが、日本のイネの在来品種にはHwc-2が93%、hwc-2が7%の割合で混在している。ところが、 中国大陸北部、及び朝鮮半島からは、このhwc-2の遺伝子をもつ日本型イネは発見されていないのである。この遺伝子をもつイネは、フィリピンやインドネシアなどの熱帯日本型イネに広く存在している。つまりこの遺伝子に限って言えば、日本のイネは南方から島伝い或いは船等の何らかの運搬手段により日本へ入ってきた、と考えられる。

②.日本列島の緯度差による気候の違い 現在でも、北海道と沖縄では気候に相当の相違があるように、古代においても その環境は北と南で大きく異なっていたと考えられる。日本に稲作がもたらされて、九州から東北北部に伝播するまで極め て短い時間しか要していない事は先述したが、単一の品種がこのようなスピードで、緯度差20度の広範囲の地域に広まっ たというのは考えにくい。イネの開花の時期は遺伝子により決定される事が証明されているので、一つの品種が環境に合わ せて自在に『早生』や『晩生』をコントロールできたはずはない。だとすると、当初『晩生』だったイネが北進するに当た って次第に寒冷地に向くよう『早生』化していった、と考えられる。しかし、突然変異の発生する確率は1/100000(10万分 の1)程度と考えられており、突然変異に頼っていてはとても猛スピードで北進する訳にはいかない。 実は、温帯日本型も熱帯日本型も、共に『晩生』のイネであるが、これを交配すると或一定の率で『早生』のイネが出現す る事が実験で確認されている。つまり、北方と南方から別々に日本列島に渡来した2つのイネは、ある地方(おそらく九州 地方のどこか)で混在し自然交配を行い、北日本でも栽培可能な『早生』品種を誕生させた、そしてその品種が日本列島を 北へ北へと猛進していったと考えられる。 佐藤氏らのグループはこの仮説を証明するのにDNAに着目している。このグループは、長野市石川条理的遺跡の約 1,200 年前平安初期の地層から一粒の米を抽出した。これをすりつぶし、遠心カラム法と呼ばれる方法で分析した。地中に埋まっ てからも比較的水分の多い所にあったため、この米は極めて良好な保存状態だったが、タンパク質とRNA(リボ核酸)は その痕跡しか残っていなかった。だが、DNA(デオキシリボ核酸)は500ナノグラムを回収した。通常の一粒から得ら れる量の半分である。このDNAについては現在解析が進行中であるが、佐藤氏は、保存状態が良ければ縄文時代や弥生時 代の米からもDNAは検出できる、としている。 DNAの持つさまざまな情報を取り出しパターン化できれば、日本のイネの起源や伝播状況等が解明される日もそう遠くは ないに違いない。

登呂遺跡からも熱帯ジャポニカ米 弥生時代に陸稲栽培か

-----------------------------------------------------

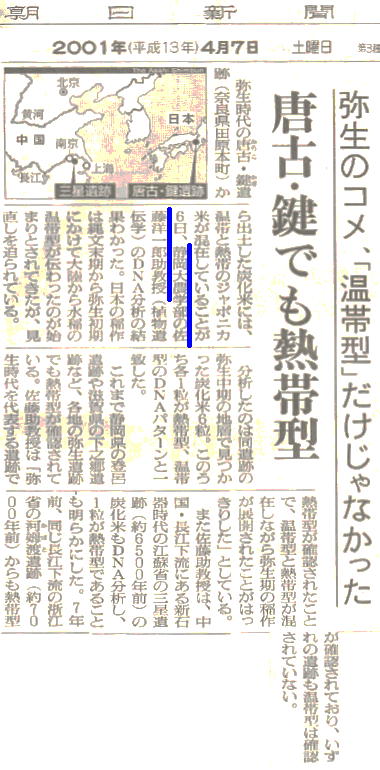

弥生時代後期(紀元前1―3世紀)の登呂遺跡(静岡市)から出土した炭化米が、東南アジアの焼き畑で栽培されている陸稲の「熱帯ジャポニカ米」であることが、静岡大農学部の佐藤洋一郎助教授(植物遺伝学)によるDNA分析で分かった。日本の稲作は、縄文末期から弥生初期にかけて中国大陸から水田耕作の技術と共に水稲が伝わったのが始まりとされるが、最近は弥生期のほかの遺跡でも熱帯ジャポニカ米が確認されている。

大塚初重・明治大名誉教授(考古学)は「弥生の稲作が、水田だけでなく陸稲による畑作でも行われていた可能性が高い。縄文時代の稲作は水田跡が見つからないために否定されてきたが、畑作という形態だったなら可能性があり、縄文稲作説にもつながる」と話している。

登呂遺跡の発掘調査をしている静岡市教委によると、炭化米は住居群を囲っていたと考えられる溝跡から、20粒ほど出土した。佐藤助教授がこのうち1粒について遺伝子の塩基配列を調べたところ、水田栽培に適した温帯ジャポニカ米ではなく、陸稲の熱帯ジャポニカ米と判明した。

佐藤助教授は一昨年6月に、弥生中期の高樋遺跡(青森県田舎館村)から出土した炭化米が熱帯ジャポニカ米であることを初めて確認。その後も、弥生時代の4つの遺跡でも陸稲の炭化米を確認した。分析結果は考古学の学会などでも発表され、水稲のみとされてきた弥生時代の稲作の定説を覆す説として、学者間で論議を呼んでいる。(asahi.com 2000.7.30 12:09) Copyright Asahi Shinbun co.,

浜田青陵賞に佐藤洋一郎氏 「DNA考古学」草分け

----------------------------------------------------------

考古学や関連分野で優れた成果を上げた研究者を表彰する第17回浜田青陵賞(大阪府岸和田市、朝日新聞社主催)の受賞者が、総合地球環境学研究所(京都市)の佐藤洋一郎教授(51)=植物遺伝学=に決まり、23日発表された。古代米などからDNAの遺伝情報を取り出して比較する研究を進めてきた。佐藤さんは和歌山県出身で、京都大大学院農学研究科修士課程修了。遺跡で出土したコメやクリのDNA分析から、縄文時代に植物栽培があった可能性を指摘しており、「DNA考古学」の草分けの一人とされる。授賞式と記念シンポジウムが、10月2日、岸和田市立文化会館である。 (2004/07/23 19:53)

岡山・6000年前の貝塚 縄文前期に本格稲作? 讀賣新聞WEB「いにしへ日本列島」 ◇稲の化石大量出土

縄文時代前期とされる岡山県灘崎町彦崎貝塚の約6000年前の地層から、稲の細胞化石「プラント・オパール」=写真=

が出土したと、同町教委が18日、発表した。同時期としては朝寝鼻貝塚(岡山市)に次いで2例目だが、今回は化石が大

量で、小麦などのプラント・オパールも見つかり、町教委は「縄文前期の本格的農耕生活が初めて裏付けられる資料」とし

ている。しかし、縄文晩期に大陸から伝わったとされるわが国稲作の起源の定説を約3000年以上もさかのぼることにな

り、新たな起源論争が起こりそうだ。

町教委が2003年9月から発掘調査。五つのトレンチから採取した土を別々に分析。地下2・5メートルの土壌から、土

1グラム当たり稲のプラント・オパール約2000―3000個が見つかった。これは朝寝鼻貝塚の数千倍の量。主にジャ

ポニカ米系統とみられ、イチョウの葉状の形で、大きさは約30―60マイクロ・メートル(1マイクロ・メートルは10

00分の1ミリ)。

調査した高橋護・元ノートルダム清心女子大教授(考古学)は「稲のプラント・オパールが見つかっただけでも稲の栽培は

裏付けられるが、他の植物のものも確認され、栽培リスクを分散していたとみられる。縄文人が農耕に生活を委ねていた証

拠」としている。(2005年2月19日)

縄文時代前期とされる岡山県灘崎町彦崎貝塚の約6000年前の地層から、稲の細胞化石「プラント・オパール」=写真=

が出土したと、同町教委が18日、発表した。同時期としては朝寝鼻貝塚(岡山市)に次いで2例目だが、今回は化石が大

量で、小麦などのプラント・オパールも見つかり、町教委は「縄文前期の本格的農耕生活が初めて裏付けられる資料」とし

ている。しかし、縄文晩期に大陸から伝わったとされるわが国稲作の起源の定説を約3000年以上もさかのぼることにな

り、新たな起源論争が起こりそうだ。

町教委が2003年9月から発掘調査。五つのトレンチから採取した土を別々に分析。地下2・5メートルの土壌から、土

1グラム当たり稲のプラント・オパール約2000―3000個が見つかった。これは朝寝鼻貝塚の数千倍の量。主にジャ

ポニカ米系統とみられ、イチョウの葉状の形で、大きさは約30―60マイクロ・メートル(1マイクロ・メートルは10

00分の1ミリ)。

調査した高橋護・元ノートルダム清心女子大教授(考古学)は「稲のプラント・オパールが見つかっただけでも稲の栽培は

裏付けられるが、他の植物のものも確認され、栽培リスクを分散していたとみられる。縄文人が農耕に生活を委ねていた証

拠」としている。(2005年2月19日)

邪馬台国大研究/ 科学する邪馬台国 / DNAで探る稲の考古学