Music: watching the wheals

Music: watching the wheals

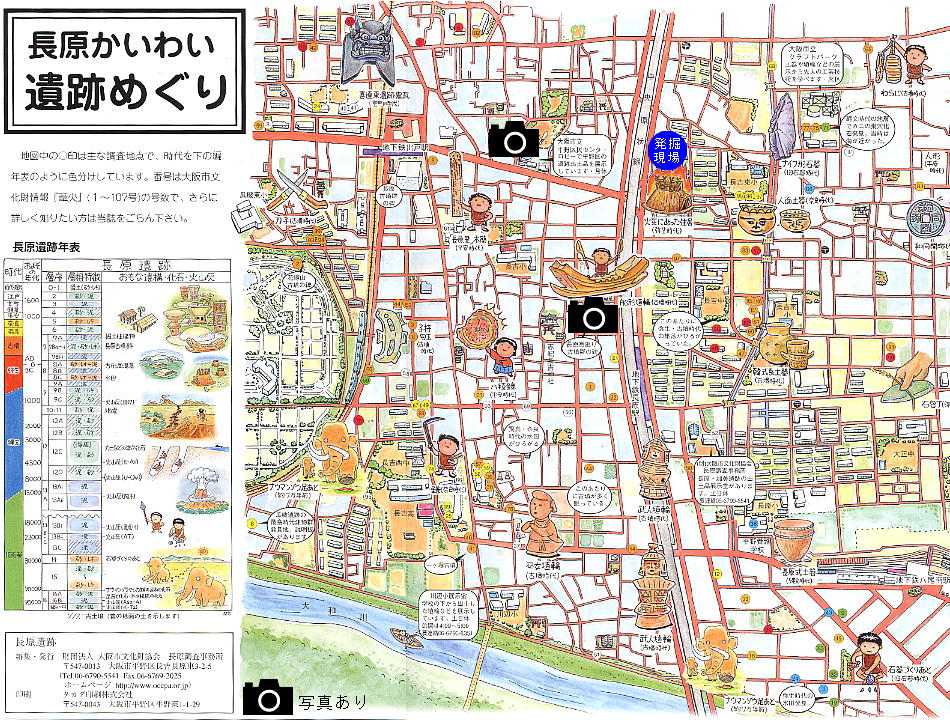

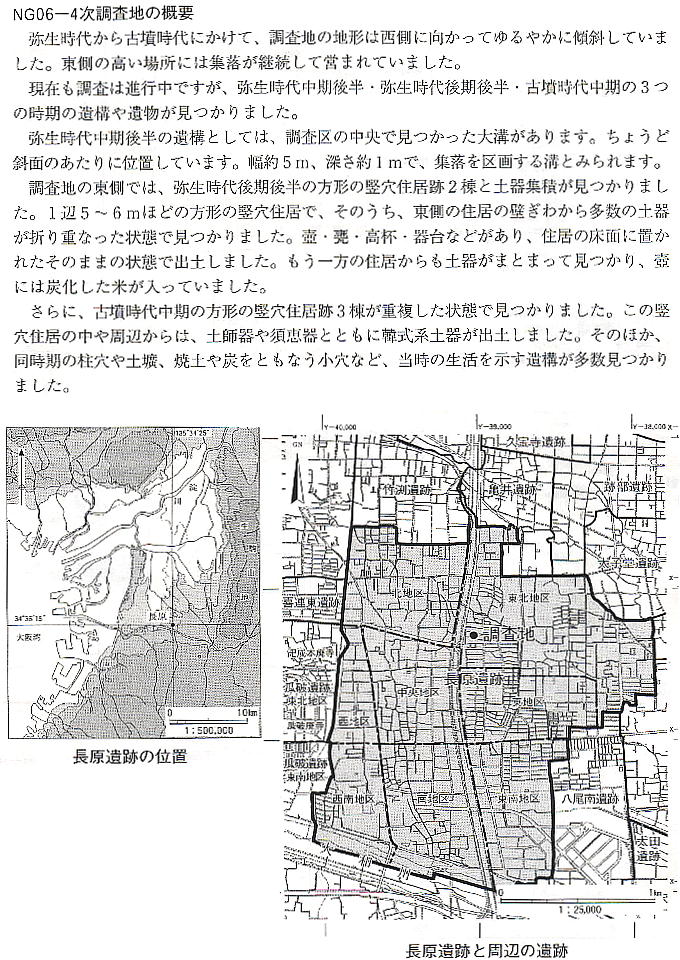

1973年、地下鉄谷町線延伸工事に伴う調査で長原遺跡が発見された。長吉長原東一、二丁目付近には弥生時代の村が眠って いて、竪穴式住居跡や方形周溝墓が見つかっている。また同三丁目の旧大和川小には大阪市文化財協会長原調査事務所があり、 出土品の展示室もある。遺跡の範囲は長吉長原を中心に東西約600m、南北1km以上と考えられる。これまでの調査で旧石 器時代の人々が使った石器をはじめ、縄文時代から江戸時代にかけての住まいや墓、水田跡などが見つかっている。

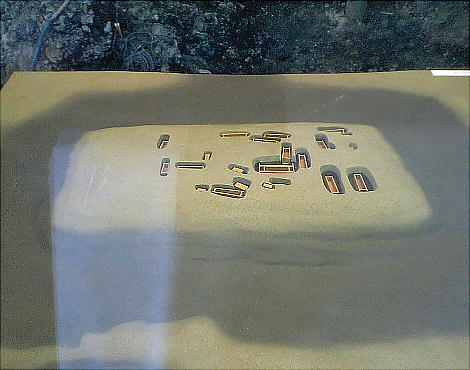

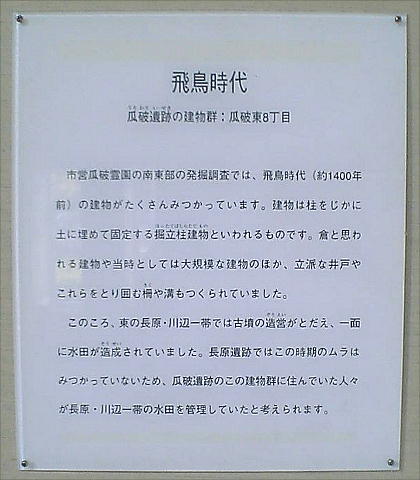

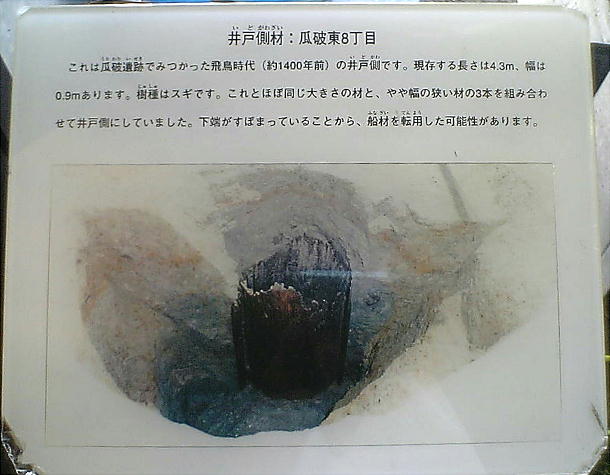

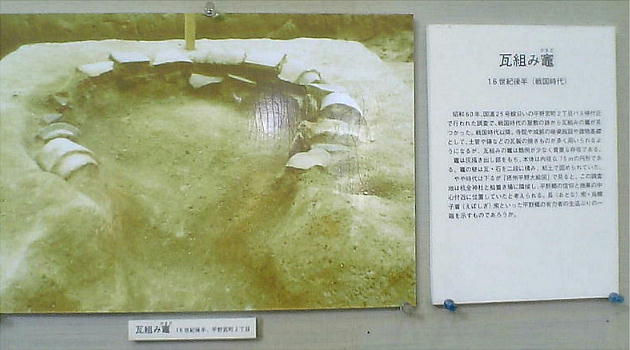

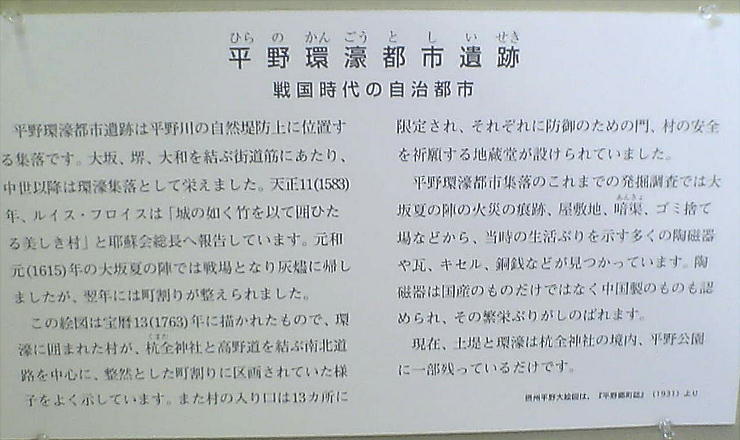

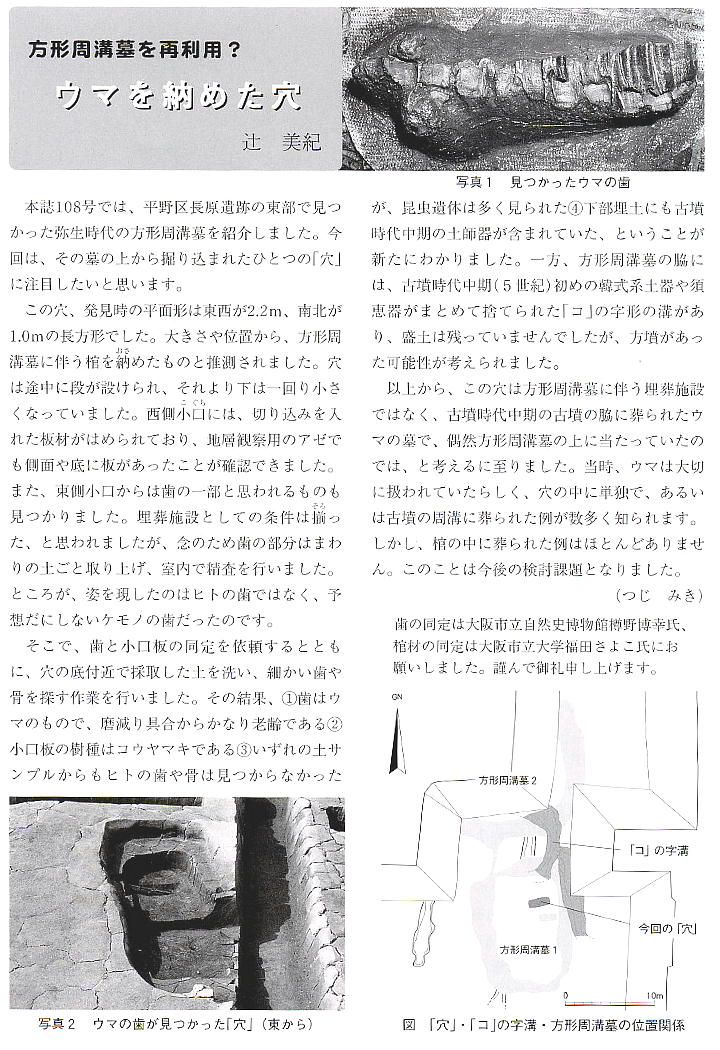

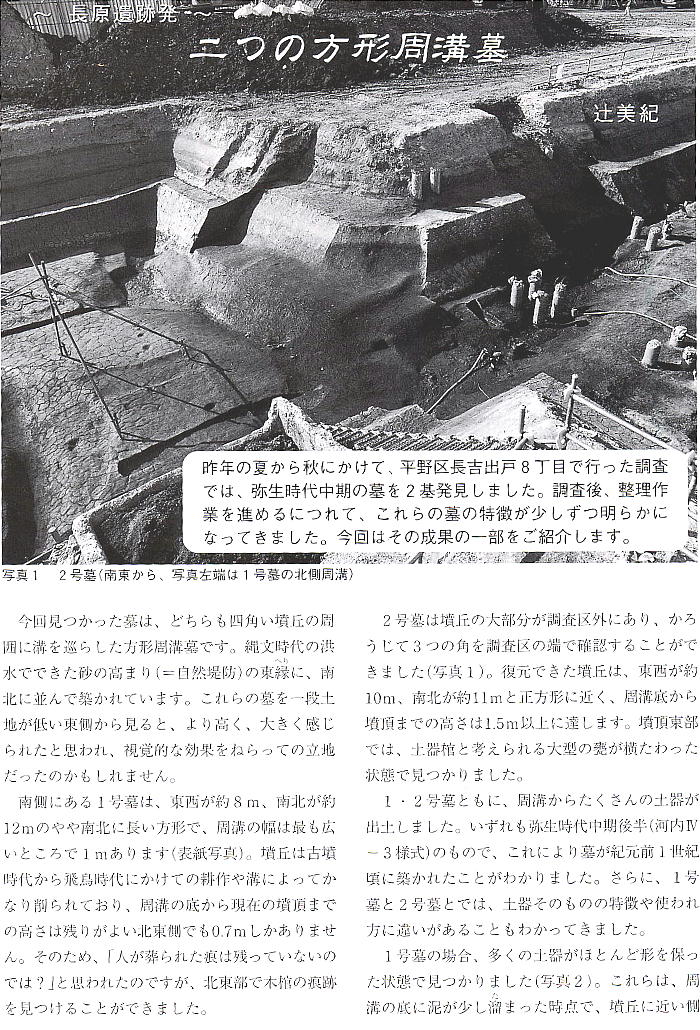

大阪市平野区は、「加美・瓜破・長原遺跡」という大規模な遺跡群を有している。この付近に分布する埋蔵文化財は、旧石器 時代(約15,000〜16,000年前)・縄文晩期(約2,500年前)から江戸時代に至る複合遺跡である。地下鉄工事や道路建設、住宅 建築などのときに偶然発見されたものが多くおもなものは以下のとおりである。 <加美遺跡> 弥生時代中期 〜 中世にかけての複合遺跡。特に弥生時代中期の大型墳丘墓は、当時のものとしては全国的にも最大級に属して いる。いわゆる方形周溝墓で、長辺26m、短辺15m、高さ3mあり、23基におよぶ木棺が出土し、その墳丘の中央からは中心 被葬者と思われる2重構造の木棺が出土し、ほかに子供用木棺も見つかっている。これから有力者層の家族墓と考えられている。 <瓜破遺跡> 昭和14年市立霊園の建設中に発見された。大和川河床一帯にかけ紀元前300年〜紀元後200年の土器・石器・銅製矢じりなとが出 土し、特に貨泉(紀元10年ごろの中国貨幣)の発見で、中国文化の東方への波及の様子と、弥生時代の年代決定に大きな手がか りを与えた。そのほか中世から近世の陶磁器も出土している。 <瓜破北遺跡 弥生時代前期〜中世に至る集落遺跡。大溝があり環濠集落の様子をみせ、竪穴住居・高床倉庫・井戸が現われ、方形周溝墓や木 棺墓、中国新・後漢時代の破鏡などが注目されている。 <長原遺跡> 地下鉄谷町線工事中に発見され、工事を中断して発掘調査された。旧石器から室町時代に至る複合遺跡で、市内では始めて弥生 時代の村落をしのばせる住居跡・溝・墓などが一体として見られ、火災にあったらしくその跡をとどめていた。また全長100m をこえる前方後円墳の跡があり、勾玉・管玉やガラス玉・馬・家型埴輪の副葬品を伴い、古代〜現在までの地割り変遷が見られ るといわれている。昭和63年4月には、船形埴輪が発掘され、まれにみる良好な遺存状態で、古代船の構造を考える上での貴重 な文化遺産となっている。

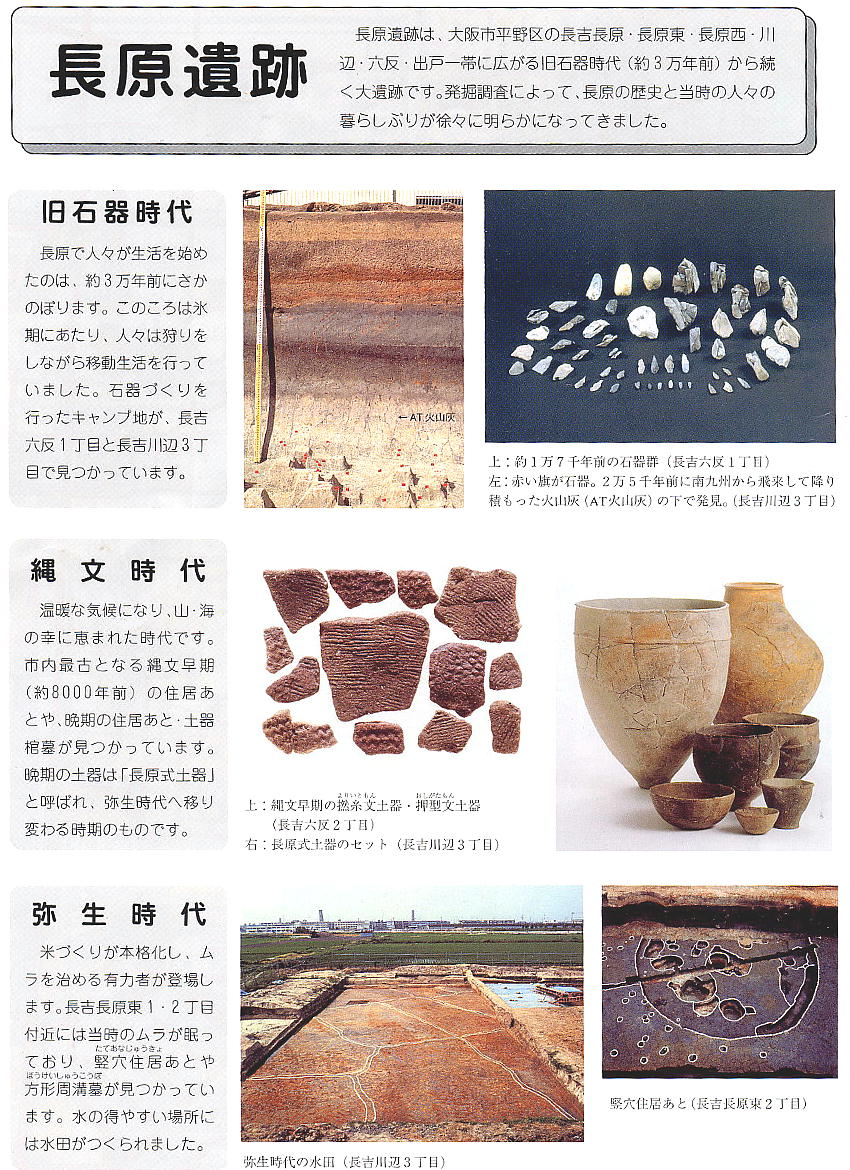

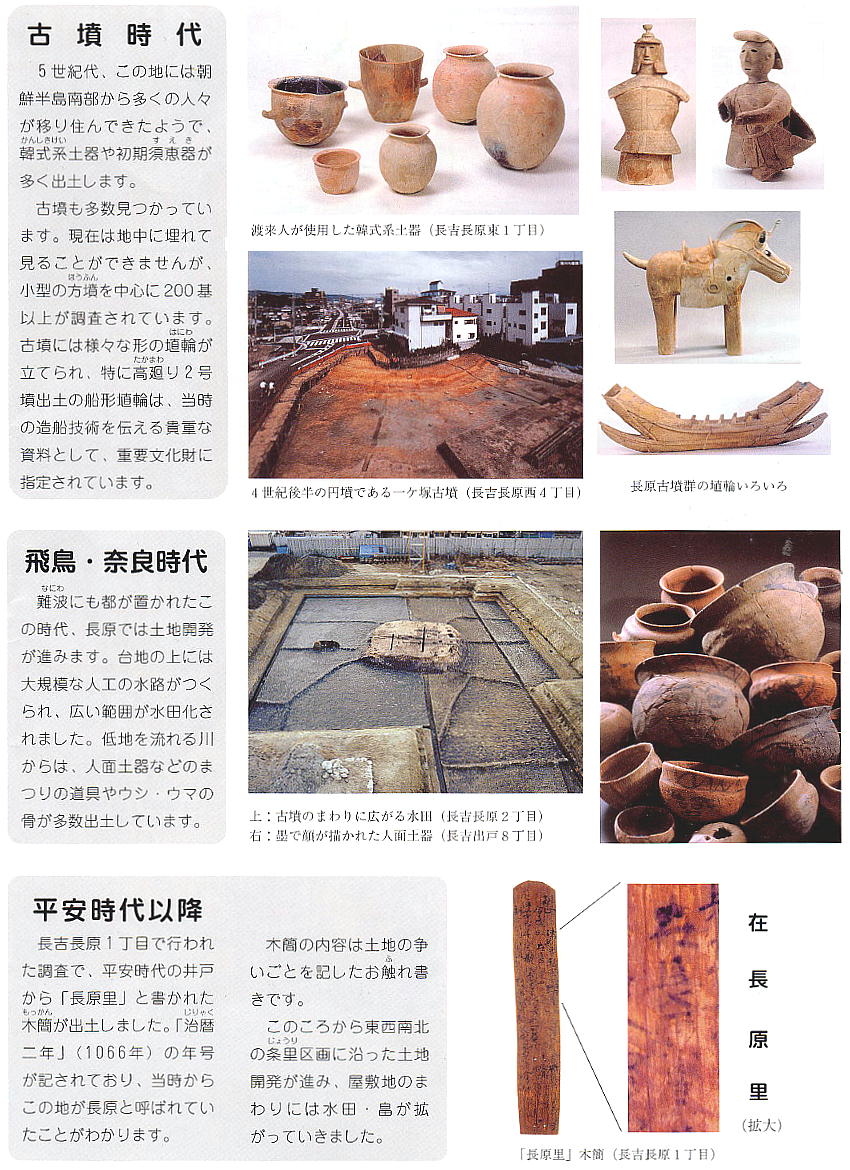

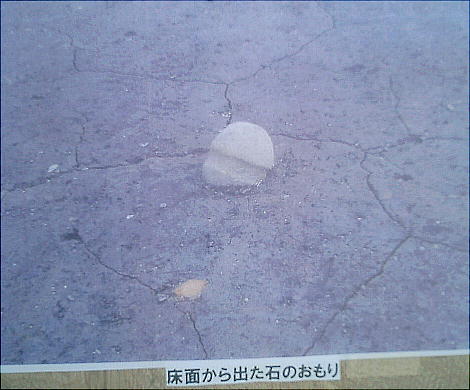

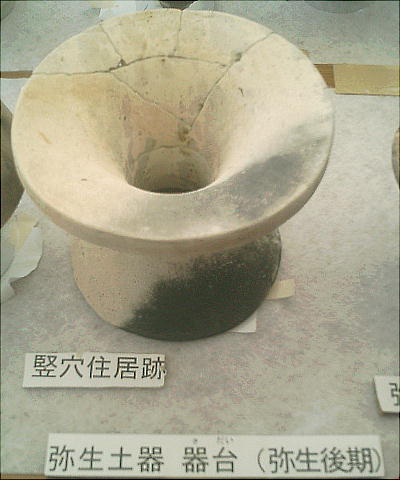

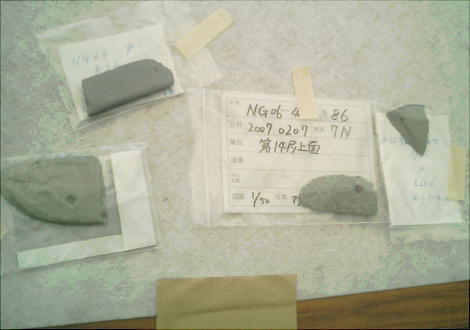

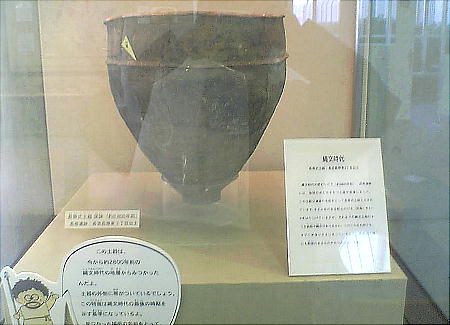

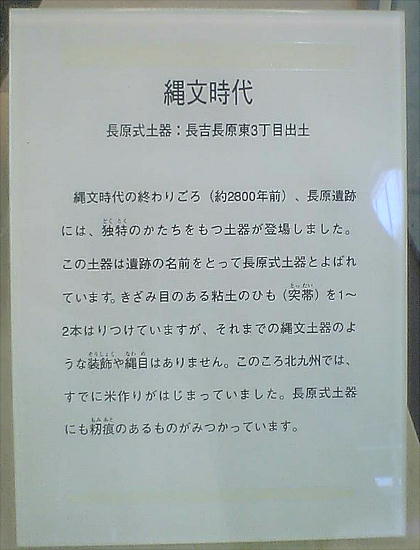

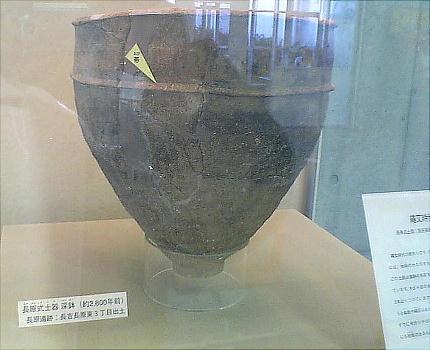

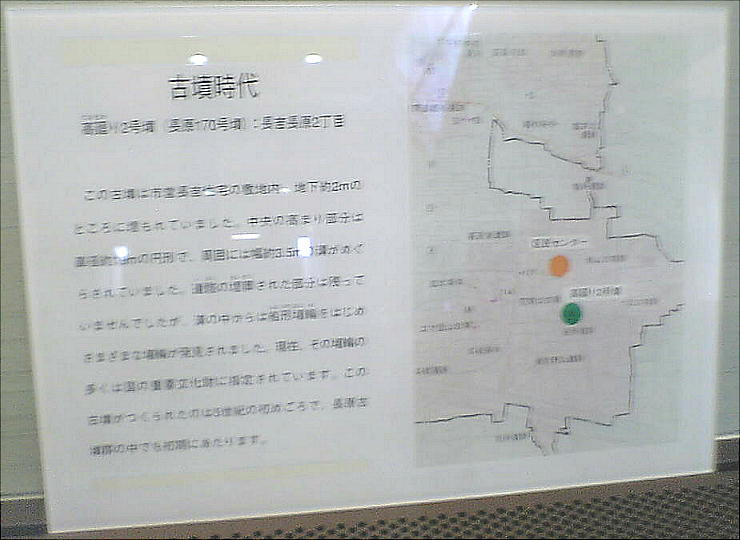

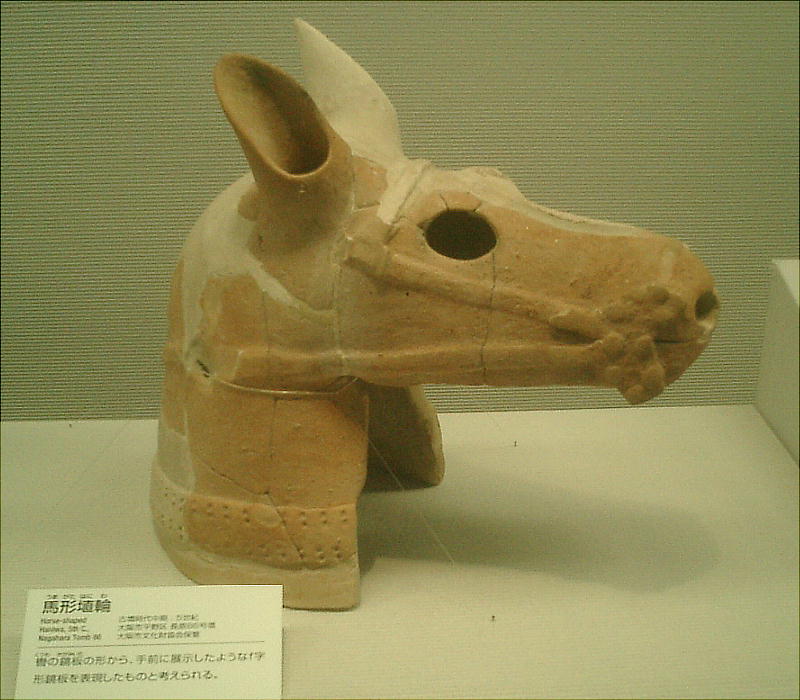

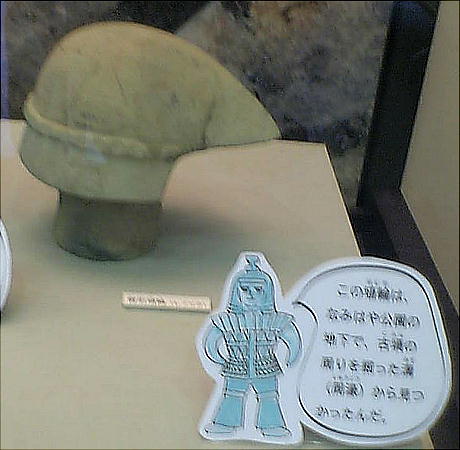

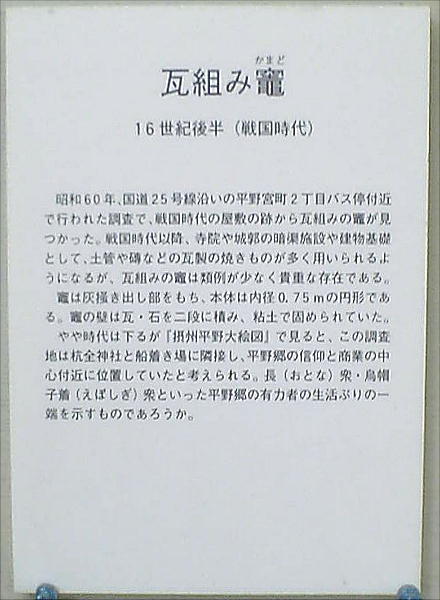

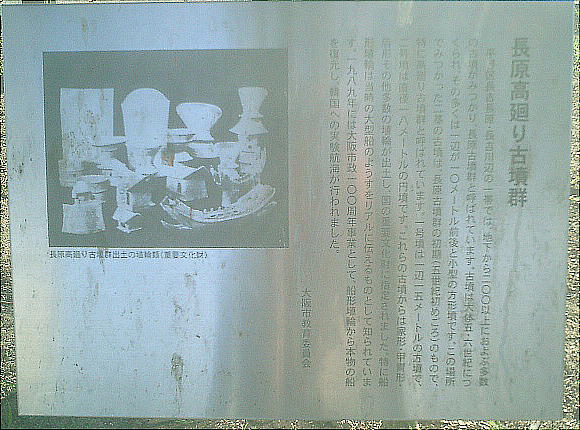

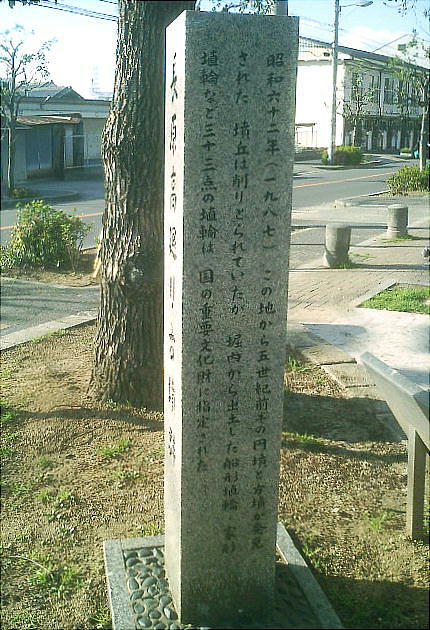

長原遺跡(ながはらいせき) 埋蔵文化財包蔵地(長原古墳群:市顕彰史跡) 旧石器時代〜近世の複合遺跡であり、各時代に特徴がある。旧石器時代では約3万年前の市内最古の石器製作址が見つかり、縄文 時代では晩期の集落から遺跡名を冠した長原式土器が、弥生時代では水田跡が見つかっている。古墳時代では集落のほか、長原古 墳群と呼ばれる5世紀代の小型方墳を中心とした古墳が200基以上もあり、大王陵を中核とする古市古墳群の被葬者とその政権 を支えた人々の古墳群と考えられている。このうちの高廻り1・2号墳から見つかったたくさんの埴輪は国の重要文化財に指定さ れている。また、飛鳥時代では国が直轄した役所の存在を示唆する「冨官家」の墨書のある土器や、奈良時代では後期難波宮を飾 った重圏文軒丸瓦(じゅうけんもんのきまるがわら)が出土するなど、古代においても話題にこと欠かない。また、現代までよく 条里制の土地区画が残った地域として有名である。左上:約3万年前の旧石器 右上:縄文時代晩期の長原式土器 左下:弥生時代の水田 右中:古墳時代の船形埴輪(重要文化財) 右下:七ノ坪古墳(6世紀) 長原古墳群は平野区の長原遺跡に包括される埋没古墳群で、開発に伴う発掘調査によって現在までに200基以上が発見されている。 大多数の古墳は1辺10・以下の小方墳で、5世紀代に築かれているが、初期の4世紀後半〜5世紀初頭に築かれた古墳はやや大型 で、方墳の他に円墳がある。塚ノ本古墳(直径55・の円墳)、一ケ塚古墳(直径47・の円墳)、高廻り1号墳(1辺15・の方墳)、 同2号墳(直径21・の円墳)などが初期の古墳で、長原40号墳も出土埴輪の特徴からこの時期に属する古墳とみられる。 古墳時代中期(5世紀)の長原86号墳からは、轡の鏡板の形から馬の口のまわりにf字形鏡板を表現している馬形埴輪が出土し た。また、同時期の壺と蓋などの須恵器も多く出土している。

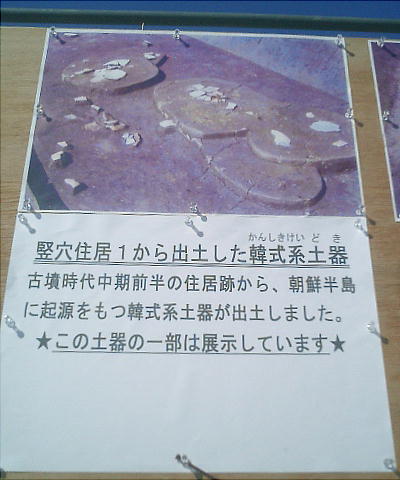

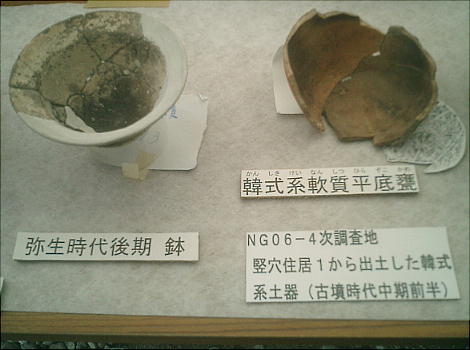

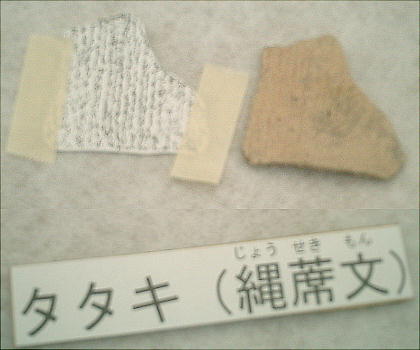

韓式土器 甕(鳥足文タタキメ) 古墳時代中期 5世紀 長原遺跡で出土 【大阪市歴史博物館HPより転載】

地下鉄「長原駅」を降りると係員が立っていて、「こっちです」と親切に教えてくれる。ここ数年で文化財関係機関のサービスは えらくよくなったように思うが、これはいったい何の影響だろうか。関連の施設や大学が次々に「独立行政法人」になっていく事 と関係あるのかもしれない。だとすれば、「民営化」はサービスを受ける側からすればおおいに歓迎すべき施策なのかも。 無い方がいいような「厚生労働省」や「文化庁」や「社会保険庁」などは、もう専門家の民間業者にまかせるべき時代になってい るのかもしれない。国民の意識が低く、高学歴の社会層も薄かった昔ならいざしらず、いつまでも「官僚社会主義」でもあるまい。

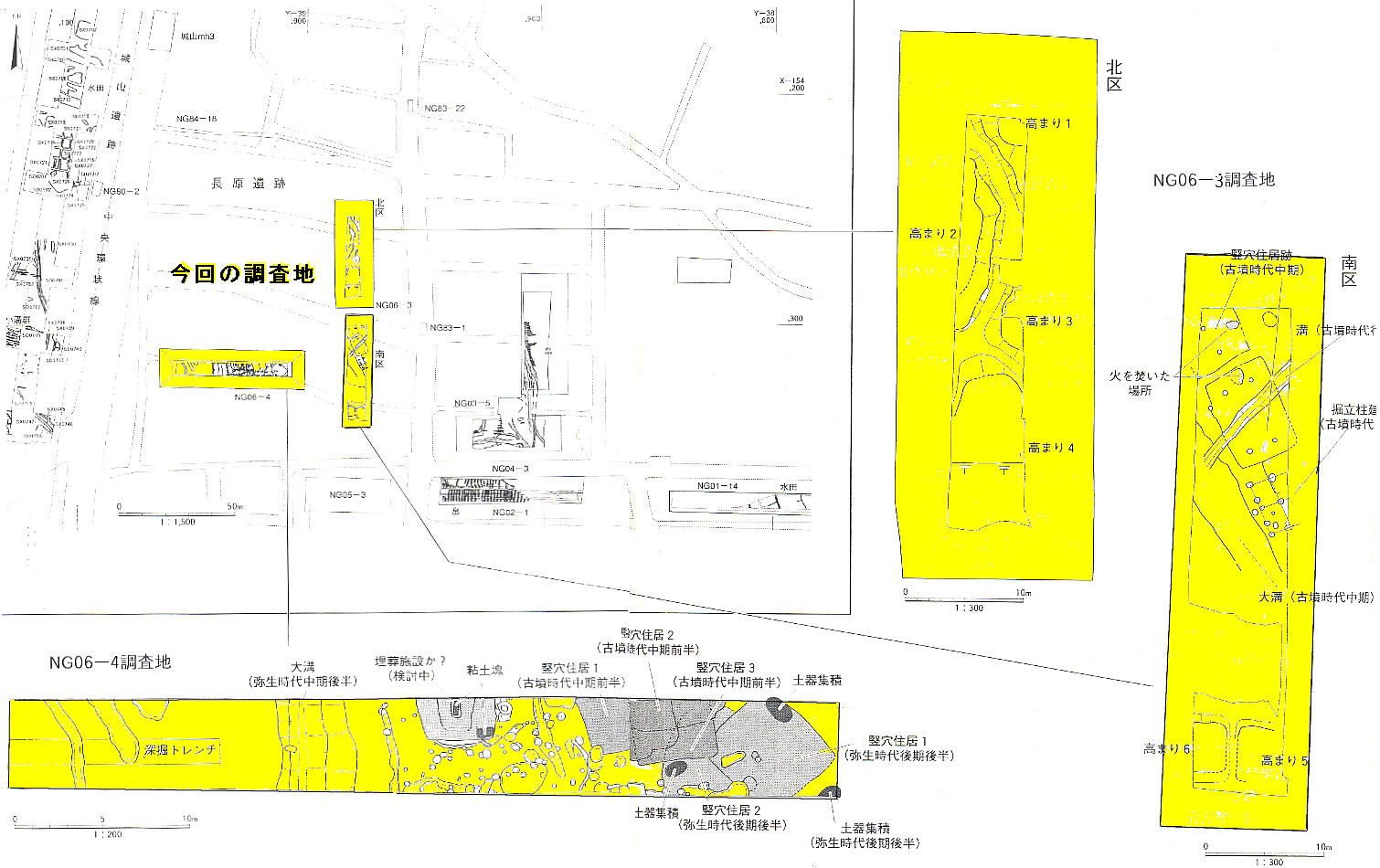

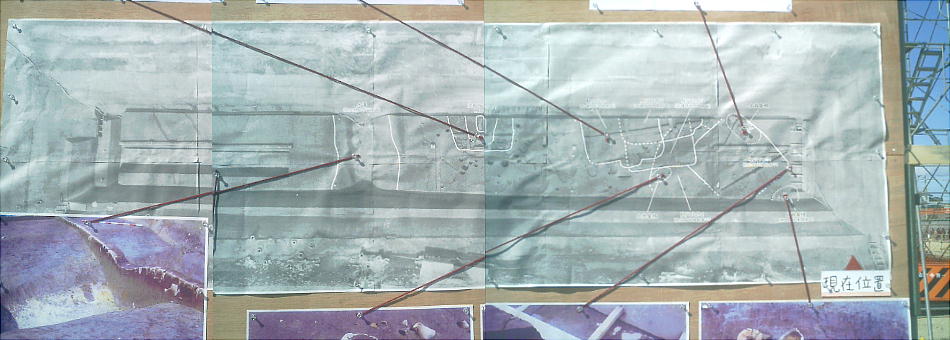

上をクリックしてください。今日の調査地の地図です。

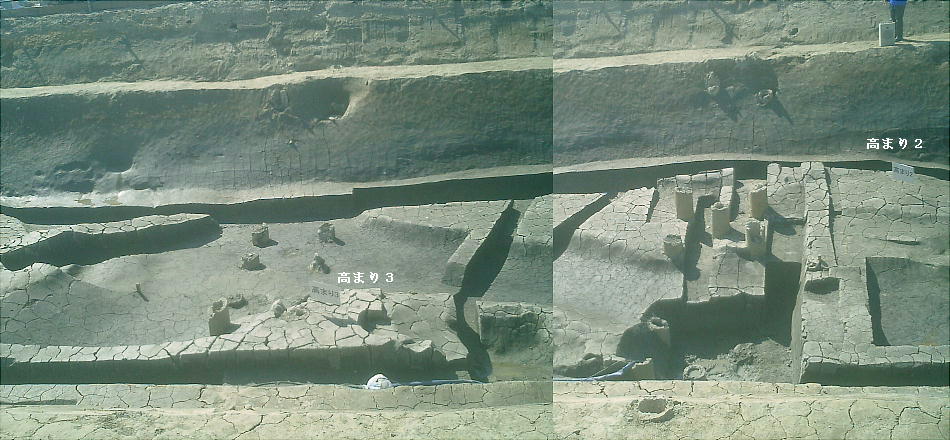

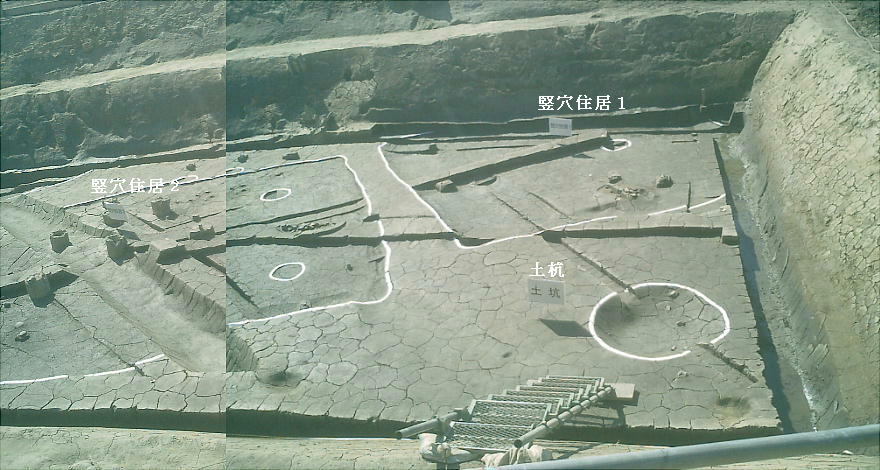

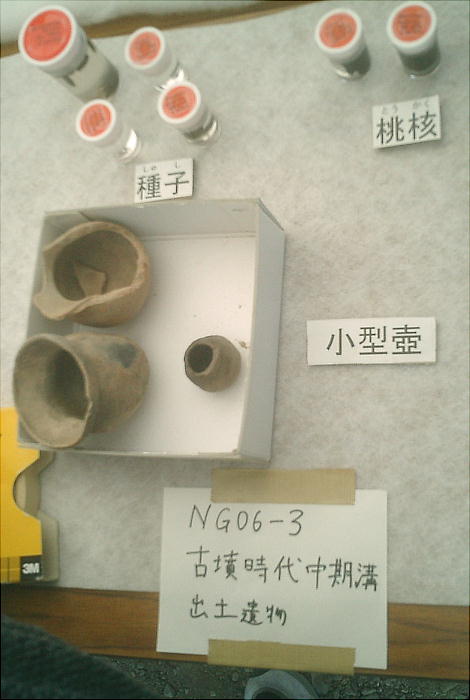

NG06-3調査地北区

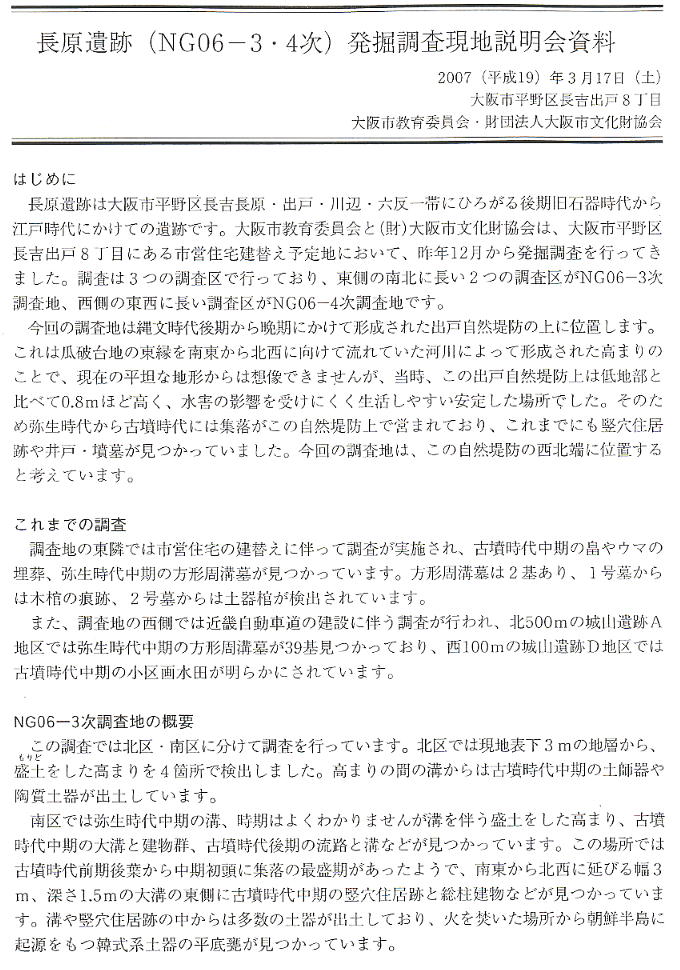

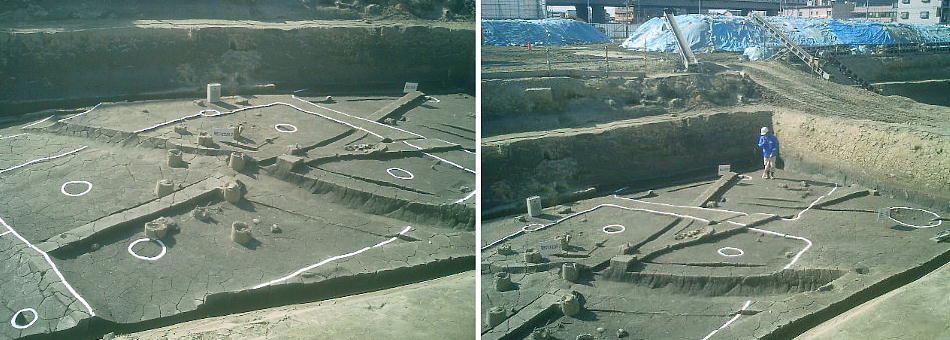

長原遺跡は、大阪市平野区長吉長原・出戸・川辺・六反一帯に広がる、後期旧石器時代から江戸時代にかけての複合遺跡である。 大阪市教育委員会と(財)大阪市文化財協会は、長吉長原東1丁目にある市営住宅建替え予定地において、発掘調査を行っている。

NG06-3調査地北区の全景(上)。

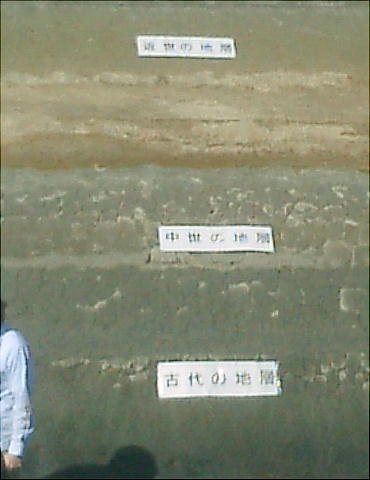

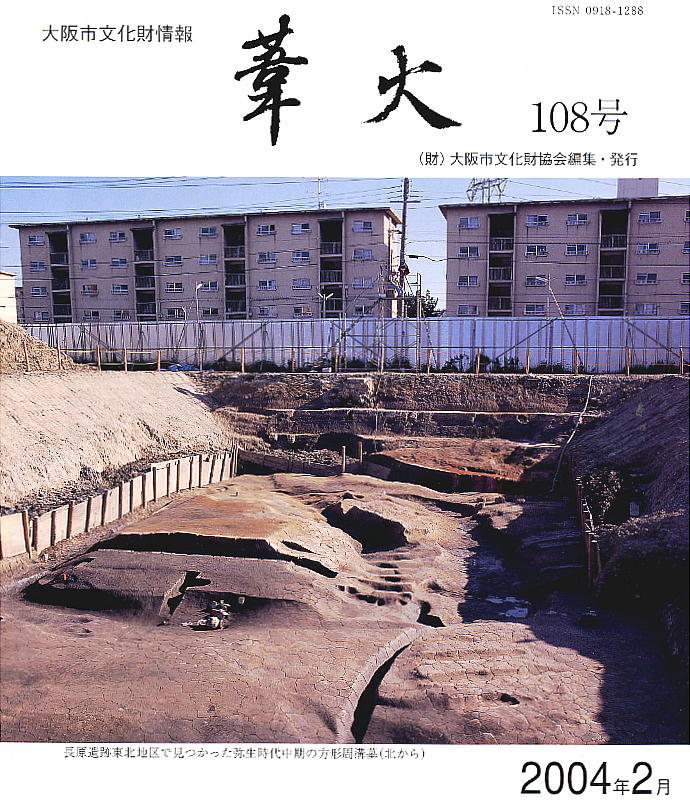

調査地の立地条件は、東西方向の小さな谷地形が見つかり、この谷を挟んで南北に微高地が存在している。また調査地は、縄文時 代の終わり頃に、この付近にできた南北方向に延びる土砂の高まり(出戸自然堤防)の端に位置するが、この自然堤防は、弥生時 代から古墳時代中期にかけて集落や墓に、飛鳥時代以降は主に田畑として利用されてきたことがわかっている。 評査地の周辺は、弥生時代から古墳時代にかけての遺構・遺物が密集して分布している地域で、これまでの調査でも多くの知見が 得られている。前回の調査のすぐ北に隣接する今回の調査地でも、多くの遺構や遺物が発見されたが、中でも弥生時代中期後葉か ら古墳時代中期(約2,100年前〜1,500年前)に至る成果は注目されるもので、弥生時代中期〜後期には集落、弥生時代終末期〜 古墳時代前期には墓域、古墳時代中期には再び集落へ、という土地利用の変遷も分かっている。以下の写真は、会場の立て看板に 貼られていた、今回の調査の結果(上の写真中央)。

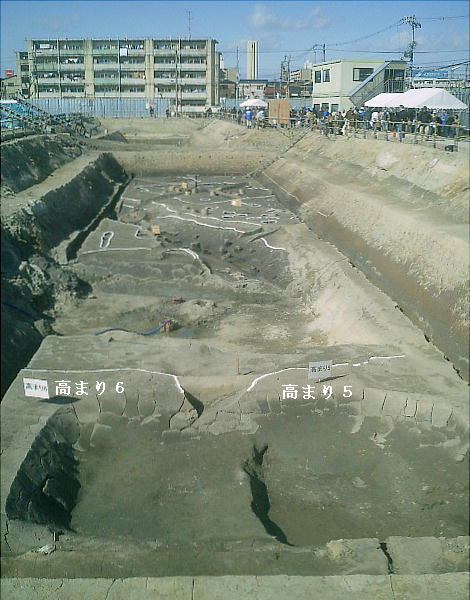

NG06-3調査地南区

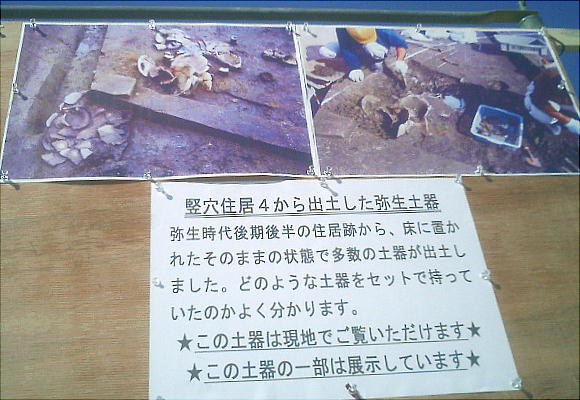

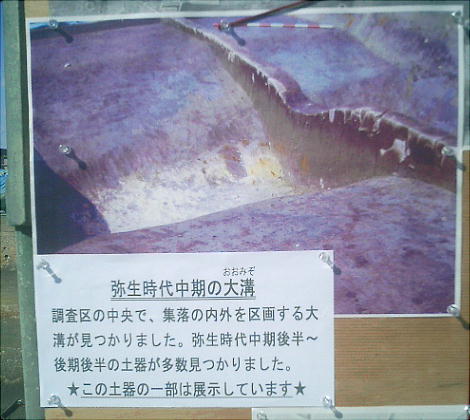

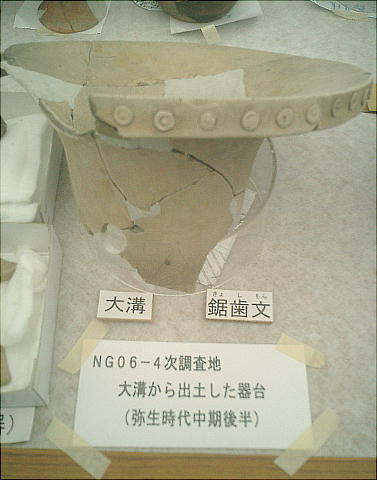

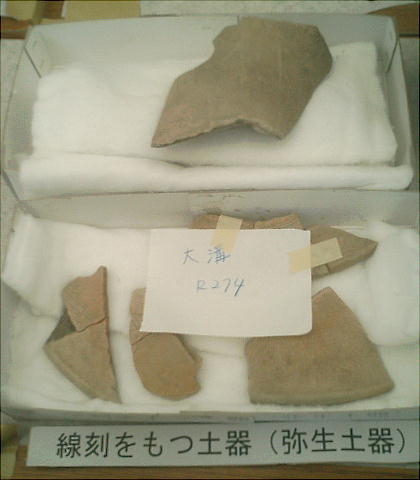

考古学の区分で弥生時代中期後葉から後期にかけて、(およそ紀元前1世紀〜2世紀)の時期には、この地は人々が暮らす集落だっ た。まず弥生時代中期には、竪穴住居2棟や、大溝が見つかっている。前回の調査では、西端の大溝から多量の土器が出土してい るが、その中に銅鐸形土製品(どうたくがたどせいひん)も含まれていた。銅鐸形土製品は、銅鐸を真似て作ったものである。線 で銅鐸の文様を表現しているところを見ると、真似る元の銅鐸が存在していたことは確実で、その証拠に、銅鐸には型持と呼ばれ る穴が空いているが、この型持穴も表現されているのだ。その他、調査地では地面が焼けた跡も見つかっている。詳細は不明だが、 当時の人々が火を使ってどんな作業をしていたのか、今後の調査で解明される事だろう。また弥生時代後期にも、調査地は人々の 暮らす場だったようで、井戸や土器捨て場などが見つかっている。

NG06-3調査地南区全景(上)。

ここでは竪穴式住居3棟が見つかっている。住居の端に外界と集落を隔てるように大溝が掘ってあり、内からは土器片が出土した。

上右、炉の跡を示す係員。

次の時代、弥生時代終末期〜古墳時代前期(およそ3世紀〜4世紀)になると、この場所は葬送の地として利用されていたようであ る。これまでに、弥生時代終末期〜古墳時代初頭のものとして、円形周溝墓、方形周溝墓が見つかっている。このうち円形周溝墓 は、およそ直径11.5mの大きなもので、南側の周溝の一部がとぎれ、陸橋が作られている。この時代、大阪市を含む河内地方では 円形周溝墓は珍しく(通常は方形周溝墓)、これが前回の調査で見つかったものと合わせ、微高地上に少なくとも数基並ぶという 事が分かった。周囲では方形周溝墓が見つかっているから、同じ墓域の中で円形周溝墓と方形周溝墓がそれぞれに群をなしながら 築かれたようである。また周溝の中からは、墓に供えられたと考えられる多量の土器が出土し、遠く離れた地域の特徴をもつ土器 も出土している。この時代に各地域との交流があったことを物語る遺物である。

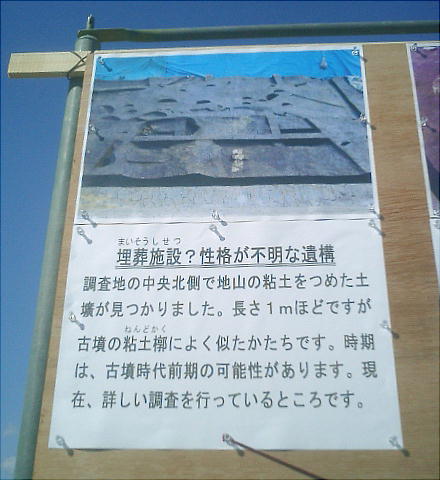

この遺跡からは、これまでに木棺墓も見つかっている。棺として使われた木材は腐ってしまい、残っていなかったが、土の観察か ら、浅くU字状にくぼむ身に蓋を合わせた構造で、身と蓋の合わせ目は粘土を使ってふさいだものと推測されている。また、棺の 中の両端に粘土のかたまりを据え付けていることも特徴助な構造である。両端から歯が見つかったことから、この粘土を枕とする ように、二人の人物が葬られていたと考えられる。また、墳丘や周薄など、墓を周囲と画する施設はない。この木棺墓の詳しい年 代については検討中だが、前回の調査で見つかっている墓との共通性などから、古墳時代前期のものである可能性があるという。 今回の調査では明らかに墓だと分かるようなものはまだ出ていないようであるが、後述するようにその可能性を持ったものはある。 集落があったとすれば当然どこかに墓が在るはずで、今回もまだ今から出るかも知れない。

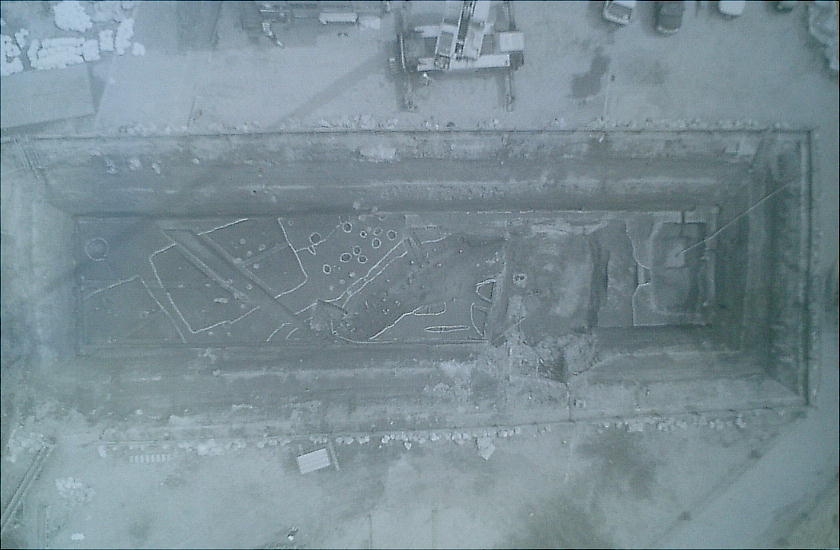

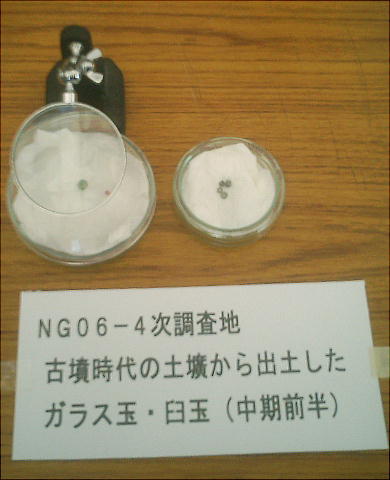

NG06-4調査地

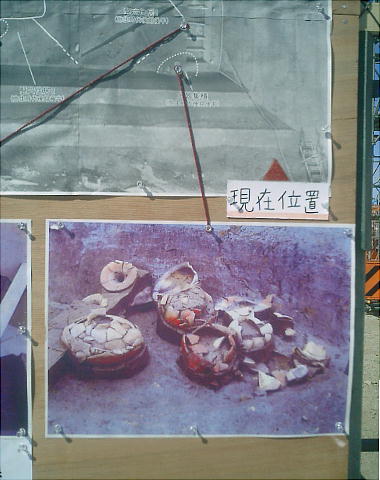

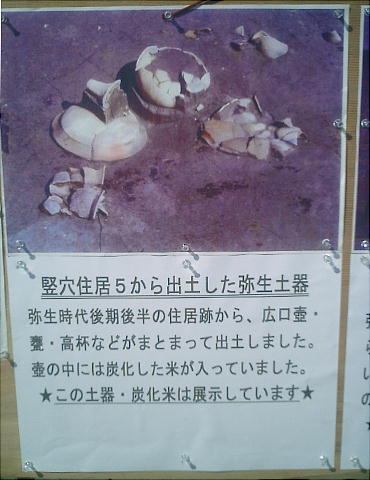

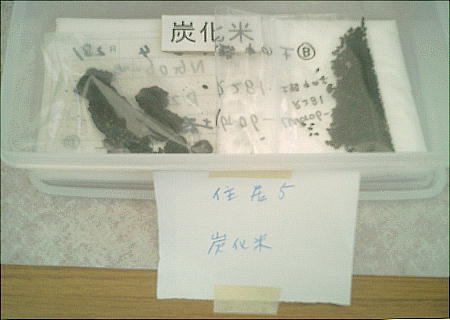

古墳時代中期(およそ5世紀)になると、この地は再び人々の生活の場として利用された。この時代には、朝鮮半島南部から多く の人・もの・情報が日本にやってきて、やがて定着していく。今回の調査でも、伝統的な土師器に加えて、そういった交流を示す 初期須恵器や韓式系土器が多量に出土している。この時期の遺構としては、住居址(掘立柱建物・竪穴住居)が注目される。 掘立柱建物、竪穴住居ともに確実なものとしては2棟が見つかっているが、このうち調査地の南東部分で見つかった竪穴住居から は、土器のほか、炉跡と思われる炭・焼土・粘土や、鉄器・紡錘車(陶器製・石製)・砥石などが出土した。その他にも、この時 代の遺構として、火を使った痕跡や、炭や焼土が捨てられたごみ穴と考えられる土坑が調査地内の各所で見つかっている。火を使 って焼けた土の上では、甑(こしき:蒸し器)や甕など、煮炊に使われた土器がつぶれて見つかっている。炭や焼土を捨てた土坑 からは、焼けた米粒や製塩土器が見つかる場合があり、これらも当時の生活の一コマを示すものとして注目される。

今回の説明会は、発掘調査の作業風景も見て頂くと言うことで、説明するおじさんの横でバイトらしき若者が土器を取り出していた。

その作業の内容を説明するおじさん(上)。

上の中央、土の色が変わっている部分はどうやら墓ではないかという。まだ掘っていないそうで、あそこには骨が埋まっているのかも。

土器の取り出し作業。なかなかおもしろそうだ。

旧石器時代の地層まで掘っている。

やがてここにも、向こうに見えているような高層の市営住宅が建って、もうこの遺跡もコンクリートの下になる。

上をクリックして貰うと、NG06-4調査区の全景が見れます。

出土品展示

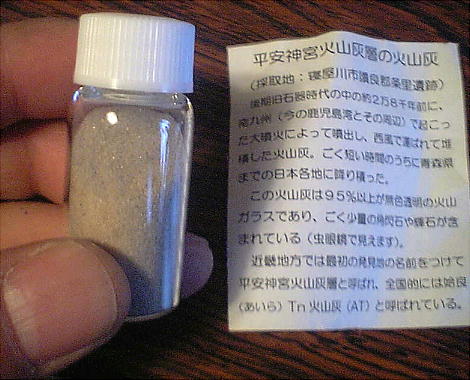

上右は、ここにもあるという鹿児島県の姶良火山灰。この爆発で鹿児島湾が出現したとされている。この灰は、この遺跡のもので はないが、説明会で先着順で配っていた。2万8千年前に日本中へ飛んでいった火山灰である。年代推定の確かな指針となる。

平野区民センター(大阪市立埋蔵文化財収蔵庫)

下が大阪市歴史博物館の現物。

船形埴輪(国・重要文化財) 昭和63年春、大阪市平野区長吉・長原古墳群の隣り合った二つの古墳(長原高廻り1・2号、年代は4世紀後半から5世紀は じめ)で発見された。手前は2号墳から出たのもので全長129cm、後ろは1号墳で全長100cm。いずれも袴抜きの舷側 板を付けた準構造船で、手前のものは特有な形(前後がワニのように二股に分かれている)をしているが、南久宝寺遺跡で見つ かった部材からこのような船型は実在したことが分かった。 この古墳は、直径21mの墳丘に1.5mの周濠を持つ5世紀前半の円墳で、長原古墳群の中でも早期に作られた古墳である。 発掘された舟形埴輪は全長128.5cm、幅26.5cm、高さ36cmで、埴輪の船としては全国最大規模のものであった。 埴輪は、下部に丸太のくり抜き船を持ち、その上に舷側板を積み上げる準構造船であった。船首と船尾は高く立ち上がる独特の 形をしており、各地で発見される土器の船形とよく似ている。舷側の中央部には櫂をかける4対の突起があり、船体内部の両端 にはデッキが設けられていた。極めて精巧な構造を持っていたため歴史的な価値が高く、この古墳から出土した他の埴輪ととも に重要文化財に指定された。

大阪歴史博物館(大阪市中央区)に展示されている長原遺跡出土の「馬の首埴輪」。

なみはや公園(長原高廻り古墳群跡)

説明会場から10分もいかないところに、「なみはや」のモデルとなった舟形埴輪の出土した「高廻り古憤」があるが、もう古墳の原型はない。

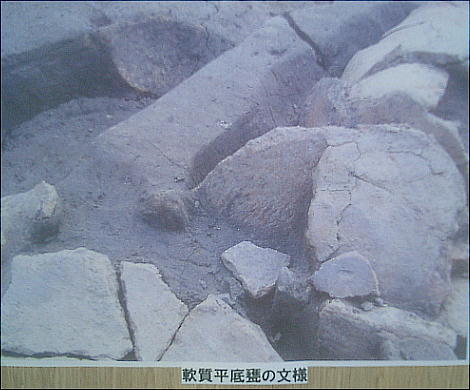

「発掘された日本列島2006」地域展 第三章 河内湖周辺に暮らした渡来人 「長原遺跡」から転載 古墳時代中期に渡来人が定住した代表的な遺跡として、大阪南部の長原遺跡がある。遺跡内の中心部には総数200基を越え る長原古墳群も広がっている。遺跡の東西に集落が広がっており、この2大集落は5世紀前半〜中頃の東集落から、5世紀後 葉〜6世紀前半の西集落へ時期的に移動している。 東側の集落では、作りつけの竃を設けた竪穴建物や渡来系の建物とされる大壁建物、初期須恵器のほか朝鮮半島の百済や伽耶 地域の軟質土器、陶質土器、韓式系土器などが多量に出土している。また集落内に鍛冶工房や馬の埋葬なども見られ、最先端 の知識と技術を持った渡来人によって、鉄製品の生産や馬の飼育が行われていた事がわかる。一方西側の集落は、小単位の集 落に分散する蛍光が認められ、渡来人と倭人がそれぞれある単位ごとに集落を構え、共生していたと考えられている。このこ とは韓式系土器のなかに土師器の製作技法が取り入れられたものや、その逆に韓式系土器の技法で土師器が造られていること などから推測できる。大阪市平野区・長原遺跡では弥生後期の甕が出土し、国内最古の鳥足紋土器である。初期須恵器段階(5世紀中葉)には軟質 土器の炊飯具が一括出土し,甑・鍋・長胴甕・深鉢の6個体に同一の鳥足紋叩きが施されていた。初期須恵器段階に居住した 渡来人が祭祀用に現地で製作・使用したと考えられている。このような河内湖南岸に居住した渡来人について、百済との関係 が推定できる。日本における鳥足文土器は、北九州地方と近畿地方に集中する傾向がある。特に近畿地方の場合は、大阪府長 原遺跡周辺と、奈良県布留遺跡に出土例が集中しており、また軟質土器が出土する比率が高いのが特徴である。長原遺跡の場 合は、遺跡周辺の粘土でつくられた可能性の高い鳥足文の軟質土器がセットで出土したので、これらの土器は長原遺跡で生活 した百済系渡来人が製作して使用した可能性が高い。

邪馬台国大研究 /遺跡巡り / 長原遺跡

邪馬台国大研究 /遺跡巡り / 長原遺跡