Music: Godfather

Music: Godfather

石川県羽咋市寺家町

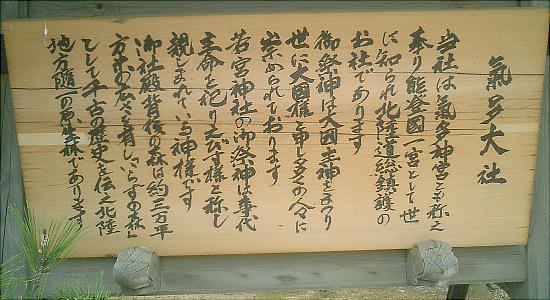

気多(けた)大社 創建2千年とも伝わり、大国主命を祀る能登國一の宮で、もとの国幣大社。社伝によれば、大己貴命が出雲から舟で能登に 入り、国土を開拓した後に守護神として鎮まったとされる。崇神天皇のときに社殿が造営されたという。 奈良時代には北陸の大社として京にも名が伝わっており、文献に初めてその名が出現するのは『万葉集』である。『万葉集』 に越中国司として赴任した大伴家持が参詣したときの歌が載っている。天平20年(748)、越中守大伴家持が出挙のため能 登を巡行したとき、気多本社に参詣して、「之乎路から 直超え来れば羽咋の海 朝凪ぎしたり 船楫もがも」と詠んだ。

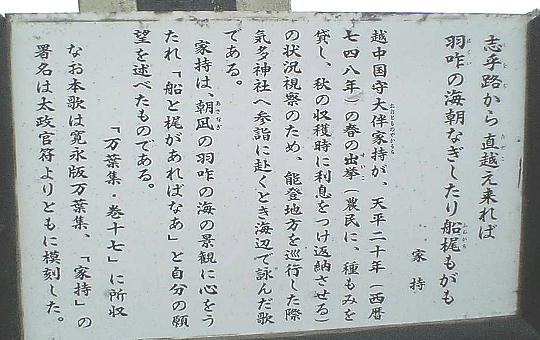

羽咋市の千里浜(ちりはま)海岸と、その堤防の内側に建つ大伴家持の歌碑。

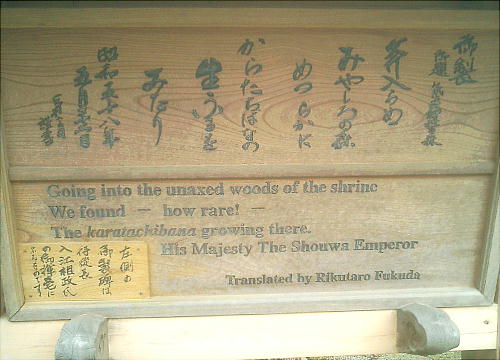

之乎路から 直越え来れば羽咋の 海潮凪ぎしたり船楫もがも 「家持」 上右は「万葉仮名」で書かれている。

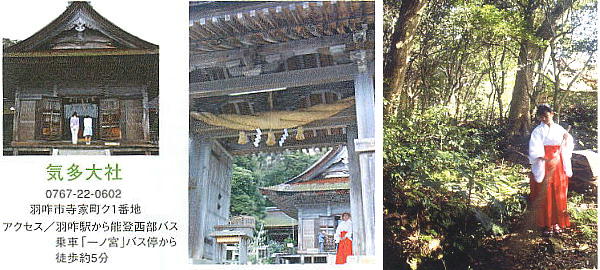

【気多(けた)大社】 式内社 能登國羽咋郡 気多神社 能登國一宮 旧國幣大社 祭神 : 大己貴命(大国主命)、事代主命(若宮社)、菊理姫命(白山社)、天活玉命 縁起 : 『気多祭儀録』『神祇正宗』『神社啓蒙』『諸社一覧』 神門や拝殿、摂社など重要文化財指定の建物が点在しているほか、背後に広がる常緑広葉樹林の社叢「入らずの森」は、 古くから神域として保護されており、建保5年(1217)には将軍源実朝が公田として11町余を寄進したほか、中世には 能登の守護畠山氏から手厚い保護を受けた。今も遺る摂社若宮神社(国指定重要文化財)は畠山氏の再建で、社領の寄進、 社殿の造営などが見られる。中世末期には、980俵と56貫余の社領を有していた。 近世には、前田利家をはじめ歴代の藩主が崇敬し、社領350石を寄進したほか、しばしば社殿の造営をした。本殿、拝 殿、神門、摂社白山神社(以上国指定重要文化財)、神庫、随身門(ともに県指定文化財)がそれである。加賀藩の保護 した社叢(国指定天然記念物)には奥宮が鎮座し、「入らずの森」と呼ばれる聖域となっている。明治4年(1871)に国 幣中社、大正4年(1971)には国幣大社となり、第二次世界大戦後は神社本庁の被包括宗教法人となり、別表神社に指定 されていたが、平成16年(2005)神社本庁との包括関係を解消し、単立神社となった。現在も北陸道屈指の大社として 知られる。昭和五十八年には昭和天皇の行幸があった。近年、南方800mの地で発見された寺家遺跡は、縄文前期から 中世にわたる大規模な集落遺跡で、祭祀関係の出土品や遺構類は気多大社とのかかわりあいを示唆しており、その成立研 究の有力な資料となっている。

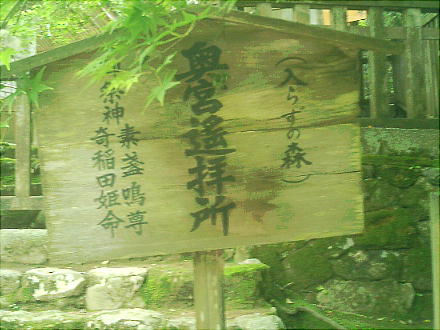

羽咋駅から北へ約3Km、寺家町にある。南面する鳥居から参道が北へのび、神門内に社殿。本殿左右に若宮神社と白山 神社がある。本殿後方は、「入らずの森」と呼ばれる1万坪の社叢で、国指定天然記念物であり、一般の立ち入りは禁止 されている。その「入らずの森」に奥宮が鎮座し、素盞嗚尊と奇稲田姫命が祀られている。また、この森には三基の円墳 があると伝わる。 縁起によれば、人王八代孝元天皇の御世、越中北島の魔王が鳥に化して人民を害し、鹿島路湖水には大蛇が出現して人民 を苦しめていた。この時、大己貴尊が出雲より来臨し、化鳥と大蛇を退治してこの地に留まったという。 「気多祭儀録」によれば、10代崇神天皇の頃の創建という。伝承では、七尾市所口にある能登生國玉比古神社が、気多 大社の本宮と云われ、上世の昔、大己貴尊が出雲より因幡の気多崎に至り、そこから当国へ渡って平定し、その後所口に 鎮祭、孝元天皇の頃に宮社を建立した。崇神天皇の頃、気多大社に鎮祭されたとある。

天正五年十月十五日 気多社神事由来記 「天正五年吉江喜四郎へ上ル写□ 同文」 「気多神社神事由来記写 一ヶ年中七箇度勅使之事」 仰当宮の御事、すさのおのみことの御子国つくり大あなもちのみこと之かうし奉り、天地かひひやくの御神なり、御子百 八十一神まします、其ちやく神しなののくにすわ大明神ことしろぬしのみこと、天地おひわかつよりこのかた、むりやう 百千万おくさいあそうきかうじやうらうふめつの御神、正一位くん一とう気多ふしきちまん大ほさつと申奉り、せんてう にをよひては八千ほこのみことと申九万八千のぐん神の惣つかさの御神なり、すひしやくしやうぐん地蔵にまします、い こくたいちの御時かんまんりやうくわのめいしゆ、かひていになけ、しんら・はくさいのけうぞくをことごとくほろほし、 天下たいへい、こくどあんおんにあひつつき候処、てんしやうより二度のちよくしありといへとも、ついに御返事なきゆ え、てんそんぐぶ三十二神をひきくし、ひうかの国くしふるみねへ御かうなされ候に付て、とかくじするにをよはす、此 くにを天照皇大神宮へゆつり奉り御申候て気多の御神、北陸道のちんしゆと定め、当社御ちんさ有事候、くわしく日本し よき神代のまきにこれ有、おくの宮両宮すさのをのみこと、いなたひめ御ほんしや、わきたち白山めうり権現かみの御母 いさなみのみこととわかみやなり、しかれは仁王十代しゆじん天王の御宇はしめてちよくしをあひたてられ、地よくちや うくわんふの御社にて候、其すちめをもつて、京都よりはえん路について、中古よりちよくし当国めわりへくたし申され、 年中に七度さんたいこれあり、

若い巫女さんが神楽の練習をしていたが、わたしが後ろで見ているのに気づくとやめてしまった。残念。

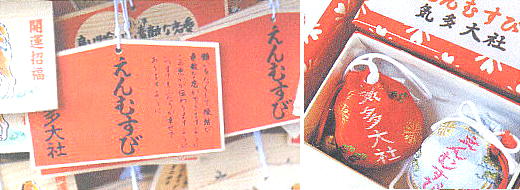

出雲大社もそうだが、大国主命を祀る神社は「縁結び」の神様である。ここも若い女性の参拝客が多いそうだ。

上3枚の写真は、JR大阪駅にあった「北陸へ行こう」というパンフレットから転載した。

『延喜式』では名神大社に列し、能登国一宮とされた。「神名帳」によれば、気多神社と称するものが但島、能登、越中、 越後(居多神社と称する)にあるほか、加賀には気多御子神社があり、国史見在社として越前に気多神社がある。してみ ると、古代、気多の神は日本海沿岸でひろく祀られていた神である事がわかる。古代における大国主命の神威がしのばれ、 ここでも史実と文献の一致の可能性をみることができる。文献によればすなわち、出雲の大国主命の事績は広く越(新潟) の國から山口県にわたっているし、こういう神社の存在は、それがある程度史実の核を含んでいたのではないかという気 になる。

気多大社の駐車場から見た、「入らずの森」の全景。

ここには今でも「おいで祭り」という祭りがある。石川県七尾市の所口にある「気多本宮」へ渡御する大規模な神幸祭で、 現在は3月18日から23日まで、神輿の長い行列が羽咋・鹿島郡内の2市5町を回る。沿道には人々が集まり、神幸を 迎える。この祭りで注意をひくのは、往路の21日、鹿西町金丸の宿那彦神像石神社に1泊し、翌日同社の「少彦名命」 が神輿に同座して七尾の気多本宮に赴き、1泊して祭典を営んでから帰途につくことである。気多神社の大国主神が少彦 名命とともに能登を平定した往時をしのぶ行事だといわれている。 大国主神と少彦名命の地方行脚は日本書紀に記述されており、各地で治水や土木工事のような事を行っているのだ。その 足跡が、今でも祭りとしてここでは取りおこなわれているのである。まったくもって興味深い。気多神社は能登国一宮で、 早くから武将・領家・地方民の信仰が篤かった神社である。従って往古より多くの史料があったものと思われるが、火災 その他の厄難に遭い失われたものがすこぶる多いという。またここには、ほかではあまり例を見ない、神秘的な深夜の鵜 祭りというものもあり、その由来は明らかでないが、ここがただの神社ではない事を強く示唆している。

邪馬台国大研究ホームページ/ 遺跡巡り / 気多大社

邪馬台国大研究ホームページ/ 遺跡巡り / 気多大社