Music:Boxer

Music:Boxer

2006.5.18 石川県羽咋市寺家町、柳田町

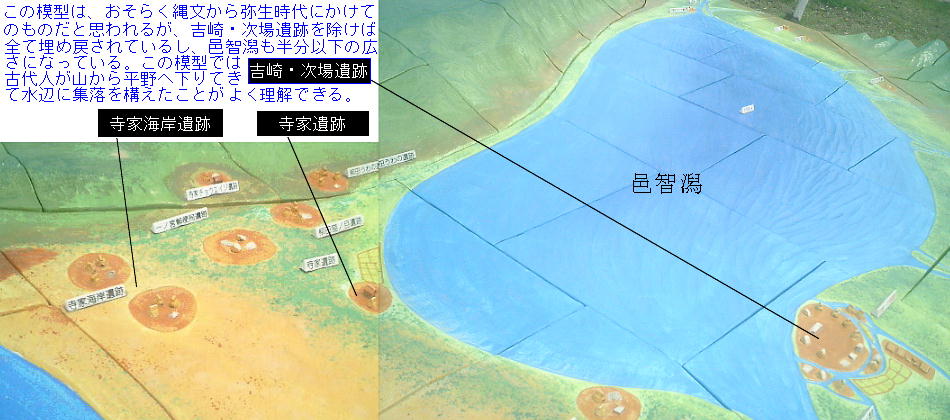

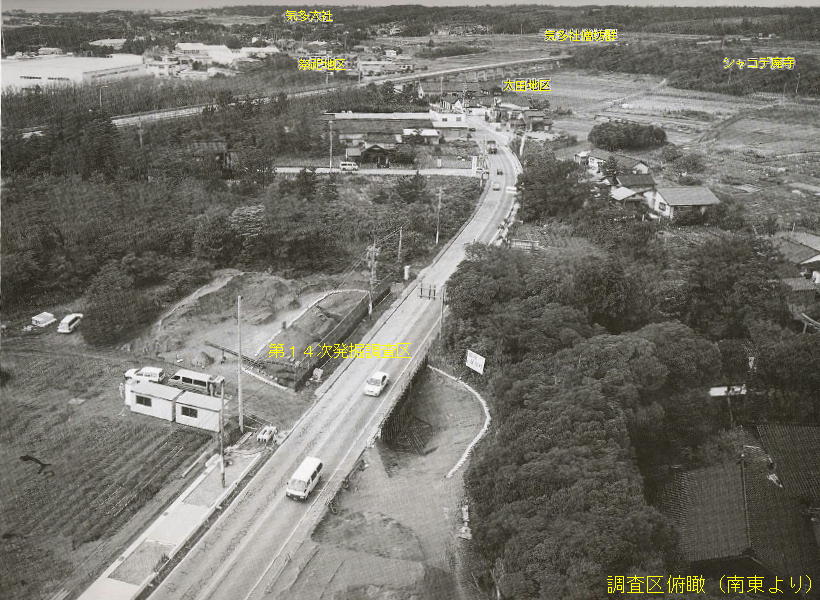

「寺家(じけ)遺跡」 この遺跡の存在する羽咋市(はくいし)は能登半島の根元西側に位置している。市域は標高50〜120mの低い平らな 眉丈山丘陵が西から北東に延び、南東部には市内最高峰である標高460mの碁石ケ峰を有する石動山丘陵が連なる。 これらの丘陵に挟まれるように七尾から羽咋に至る、幅3〜4kmで能登半島を斜めに横断するいわゆる邑知(おおち) 地溝帯は、能登半島屈指の穀倉地帯である。ここに邑知潟(おおちがた)と呼ばれる湖があり、古代には広大な干潟であ ったと思われるが、度重なる干拓によって現在は80ha程の小さな湖となっている。 羽咋市では旧石器時代の遺跡は発見されていないが、気多(けた)大社僧坊群遺跡からは縄文時代前期前葉の縄文土器が 出土している。近辺には他にも幾つかの縄文遺跡があるが、今では全て埋め戻されている。弥生時代になると、前述した 邑知潟の環境もあって、大規模な集落が営まれるようになる。中でも「吉崎・次場(よしざき・すば)遺跡」は弥生時代 から古墳時代まで営まれていた遺跡として有名である。

邑知潟に架かる邑知大橋(上左)とそこから降りてきた所の信号。この橋はどうして真ん中があんなに高くなっているのかわからない。

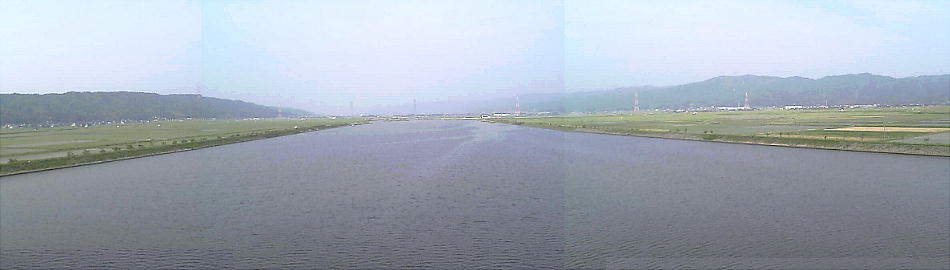

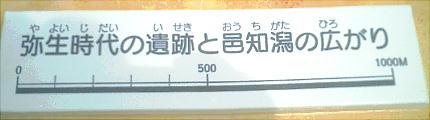

邑知(おおち)大橋の一番頂点の場所から写した、羽咋川上流(上)と下流(下)の邑知潟。かって古代には、この左右 の田園地帯も、ほとんど両側の山の麓まで干潟が広がっていたものと思われる。「吉崎・次場遺跡」もこの下流域にある。

これは「吉崎・次場弥生公園」においてある、古代の羽咋一帯を模式した説明図である。古代の人々が水辺に集落を作っ ていた様子がよくわかる。それにしても現在は、邑知潟は往時の3分の1もないほどに干拓されてしまっている。

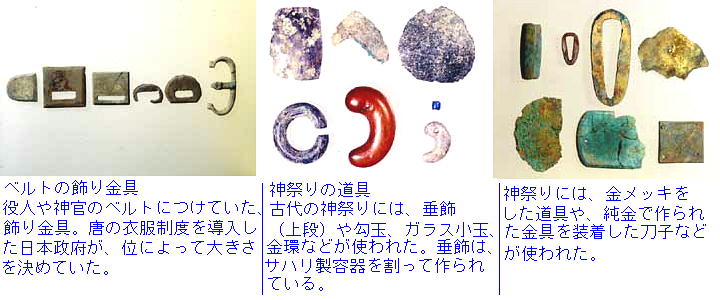

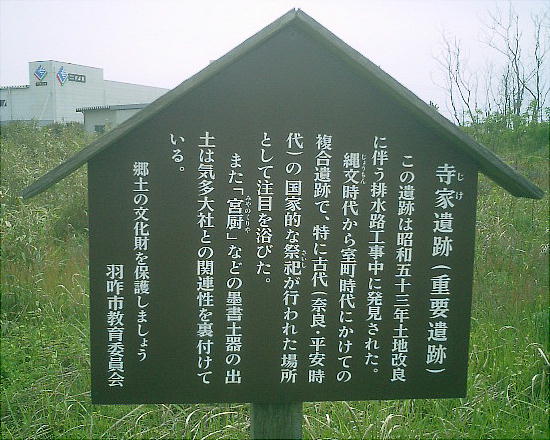

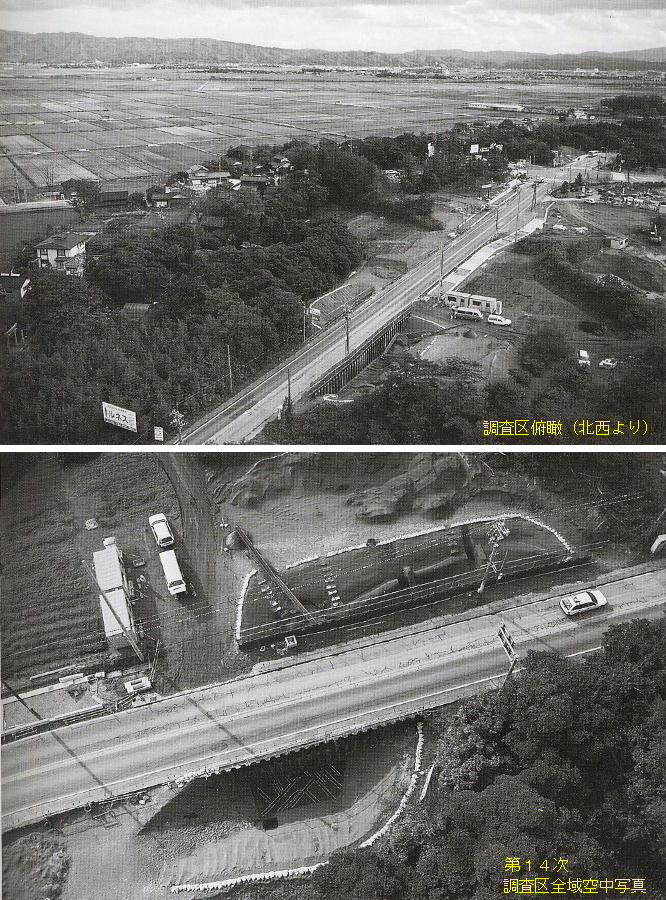

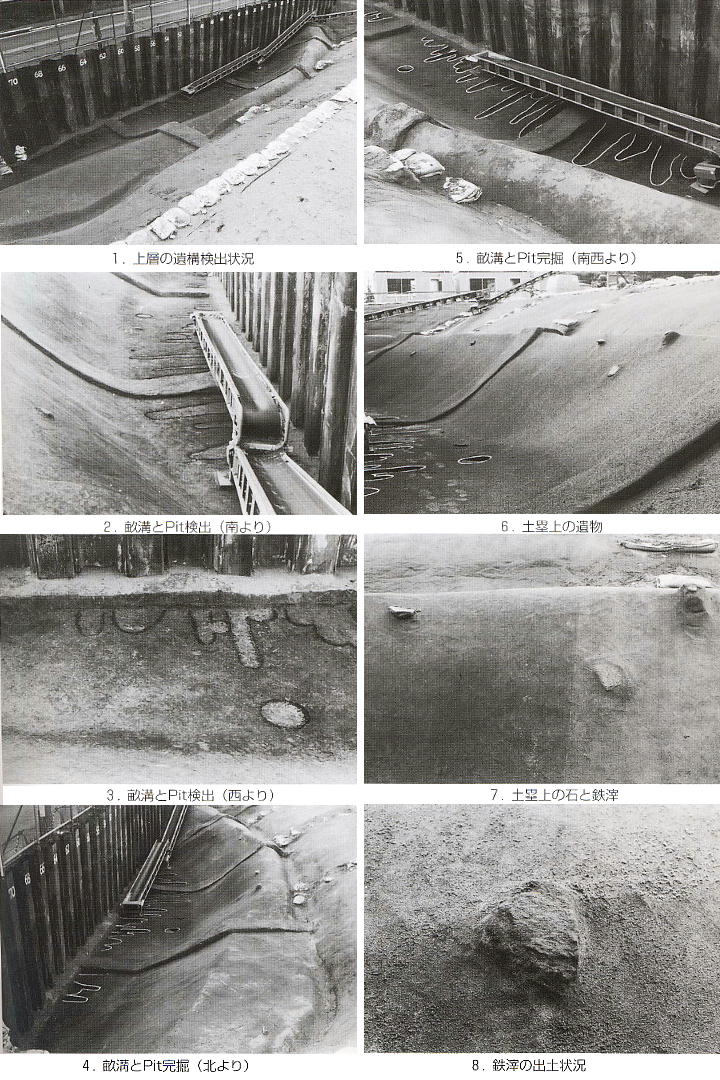

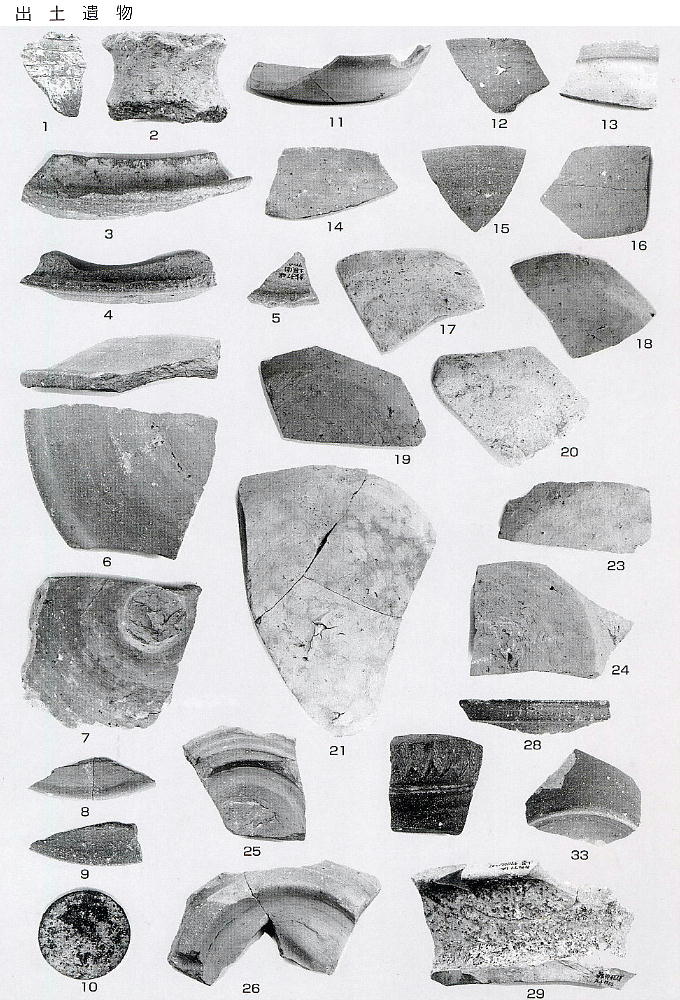

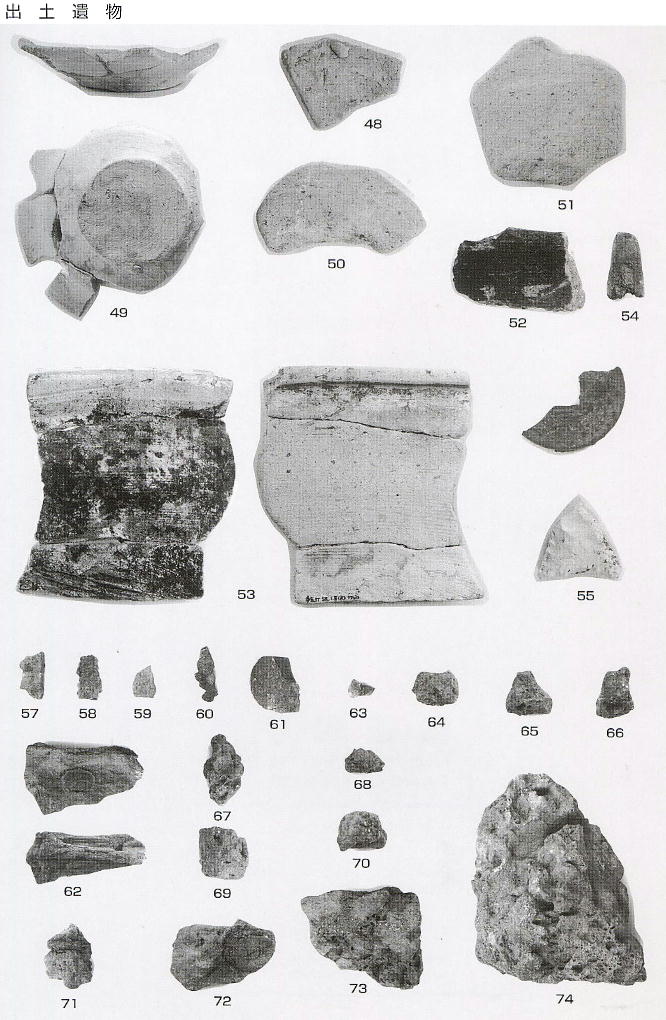

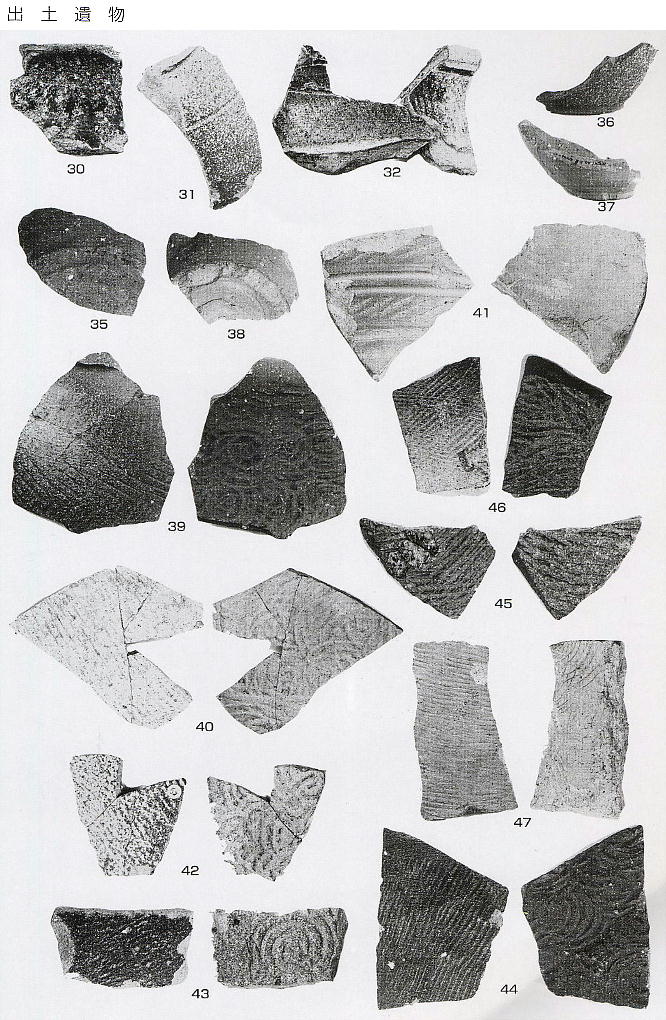

さて寺家遺跡であるが、ここは1978年3月、能登海浜道路建設工事に伴って発見された。まず大量の土器が発見され、 その後3年にわたる調査で、内列砂丘上に営まれた縄文前期から室町時代にかけての大規模な複合遺跡であることが判明 した。特に飛鳥時代から室町時代にかけて、近くの気多大社との関係を示す祭祀行為が行われていたと思われる勾玉・管 玉、金環などが出土している。他にも、奈良・平安時代の竪穴式建物・掘立柱式建物・大型建物群・小鍛冶(かじ)工房な どの遺構、三彩小壷・海獣葡萄鏡(かいじゅうぶとうきょう)・素文鏡・銅鈴などの祭祀遺物や、鉄滓(てっさい)・製塩土 器・ガラス坩堝(るつぼ)などの生産遺物、「舘」「部」「大」「宮厨」や「司館」と墨書された土器や牛・馬の歯等々が 出土している。 現在遺跡は自動車専用道路と一般道路、民家や工場等の下になり、付近には小さな看板が一つ、草に埋もれて立っている だけの場所となり、ここに古代集落がひしめいていた事など想像もできない有様だが、発見当時はその遺物の豊富さや祭 祀行為の存在などで、一時「渚の正倉院」とも呼ばれた、古代史上特筆すべき遺跡なのである。大陸との交流や気多(け た)大社との関連性もうかがうことができる。 ちなみに「海の正倉院」と呼ばれるのは福岡県の「沖の島」であり、「地下の正倉院」は奈良の「千塚古墳群」である。 種 別 重要遺跡 年 代 縄文前期〜中世 所在地 石川県羽咋市寺家町、柳田町

上の写真は能登自動車道である。この道路が一般道と交わった辺りが「祭祀遺跡」で、寺家遺跡はここらを中心に周囲へ広がっている。

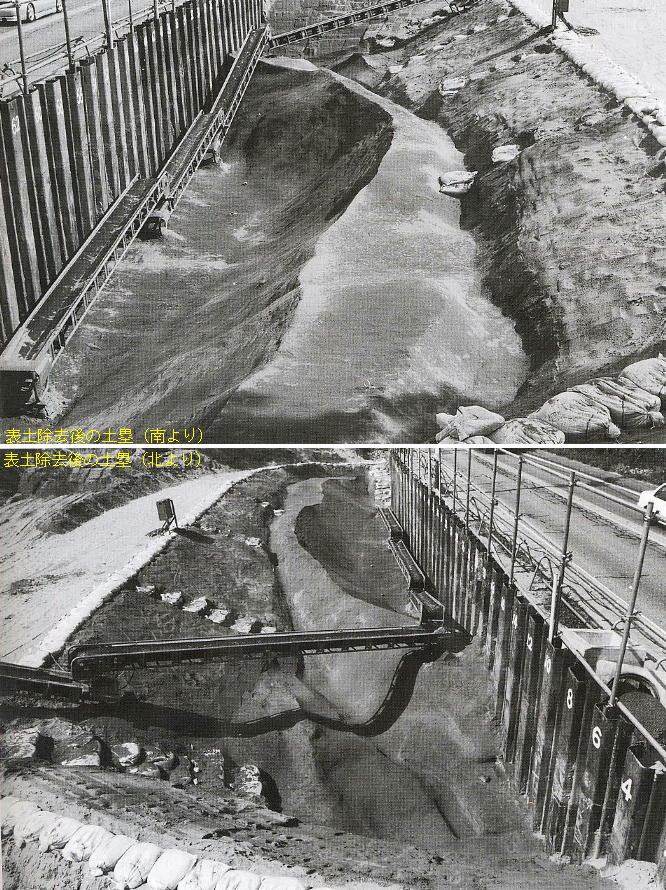

砂丘は、風の力で常に動いている。羽咋市の渚ドライブウェイは、海岸すれすれを走る自動車道路として有名だが、千里 浜(ちりはま)ドライブウェイと呼ばれるこの砂浜海岸は、現在(2006.6)年間1mも後退しているため、羽咋市・石川 県では毎年大量の砂を投入し続けている。寺家遺跡は、平安時代終わり頃に半分以上が砂に埋まり、室町時代には完全に 砂丘になっていた。ここは羽咋砂丘の下に埋もれた遺跡なのである。広さは、約25ヘクタールあり、奈良時代〜室町時 代の、気多神社の祭祀との関係が深い遺跡であるといわれている。

車のおいてある家は料理屋さんらしかった。出てきたおばさんに寺家遺跡はどこかを訪ねると、「そこだよ。」という。 「え、」と聞き直すと、「そこそこ、あんたの目の前。道路の向こう側に看板がたってるよ。」との事。「昔はそこらじ ゅう掘ってたよ。」 このあたりが遺跡の中心で、わずかにここだけ空き地として残っていて、説明板が1枚たっている。廻りは民家や工場が 立ち並んでいて、弥生遺跡の面影はない。寺家遺跡から出土した海獣葡萄鏡は、能登半島先端輪島市にある重蔵神社に所蔵されている、舳倉島出土の海獣葡萄鏡と 同笵と見られている。重蔵神社・七ツ島・舳倉島の奥津媛神社は、北九州の宗像三神の辺津宮・中津宮・沖津宮と同形と みられ、沖の島が対岸からの神との窓口であり、海の神々に対する祭祀の島だったたように、おそらく奥津媛神社も同様 の機能を持っていたものと思われる。

ここが奈良時代以降の「祭祀遺跡」。ここからの出土物で、気多神社との関係が話題になった。

古代の気多神社には、神戸と呼ばれた人々が住んでいた。彼らの住まいは、奈良時代中頃に竪穴住居から掘立柱建物にな った。たたりや火災を防ぐ祈りのために、馬の下アゴが竪穴住居のカマドに埋められていた。9世紀前半の大型掘立柱建 物が、遺跡の中央で発掘されている。「司館」と墨書された土器が出土しており、宮司の館と思われる。 また海岸までの谷間に、大型建物の跡も発見されている。9世紀前半の大型建物で、宮司の館の南にある。柱穴には、海 獣葡萄鏡が埋められていた。神社の建築の可能性もある。一辺が150cmの外側の井戸枠の中に、一辺が80cmの内 側井戸枠が組まれていた大きな井戸も発見され、同じく9世紀前半に使われた井戸と考えられる。

これまでの調査で、31軒棟の竪穴住居跡と40棟の掘建柱建物跡を検出している。神に供える食事を調理した炉や、儀 式に使ったと思われる器具を埋めた穴なども検出された。9世紀後半のある時期、儀式に使った器具を一箇所にまとめた ようである。多くの土器と共に、小型の銅鏡や鉄刀が出土している。また火を使った儀式の跡もあり、神への祈りには、 火が使われたようである。たき火の跡が、多く見つかっている。火で焼けた上を、粘土で覆っている所もあった。これら は古代の祭祀行為の存在を証明した遺物であり、すぐ側の気多神社との関連が注目され、古代祭祀遺跡として注目を集め た。古代・気多神社の、主要な施設が砂丘に埋もれていたのである。

寺家遺跡の硝子破片は乳白色で突起を持ち、ペルシャ産ではないかといわれる。シルクロードを通り奈良を経て伝わった という見方もあるが、渤海使によって日本海国際ロードを通って、直接能登半島に伝来したと考える見方もある。

この有名な遺跡の痕跡がこの立て看板一つである。何か寂しい。

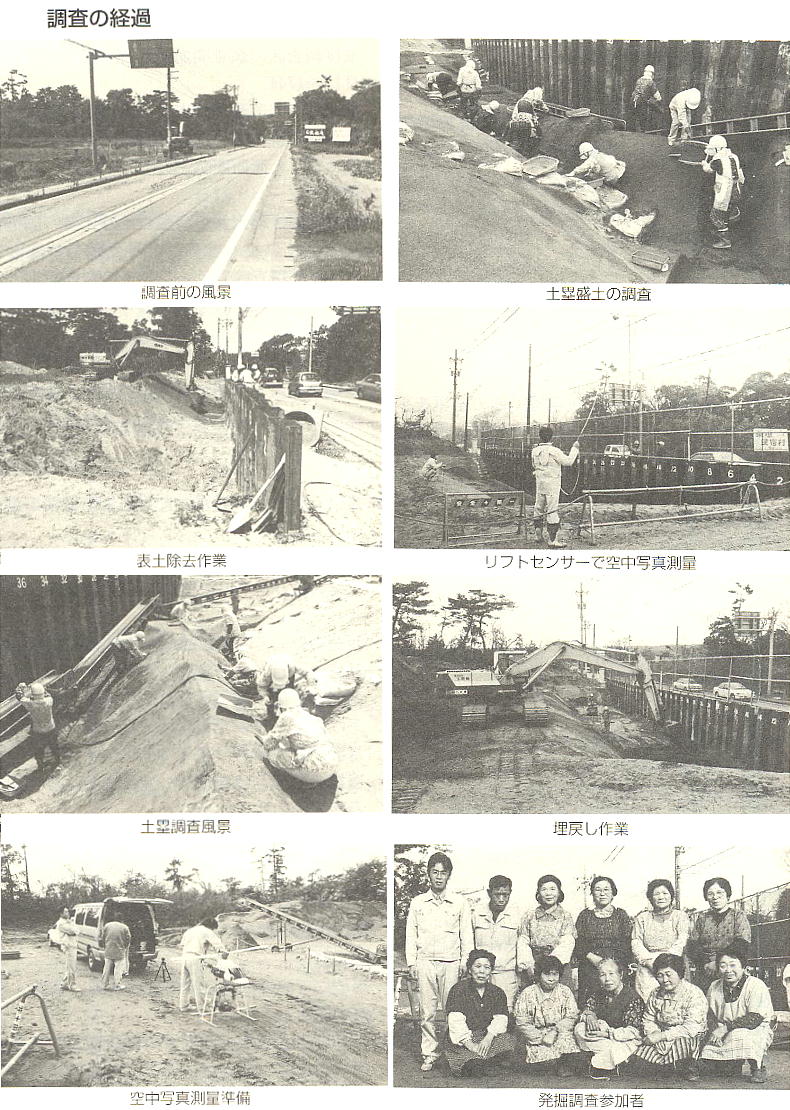

以下、寺家遺跡の「第13次発掘調査報告書」からの転載だが、なぜか資料の写真・図表等々は「第14次調査」のもの だった。羽咋市教育委員会に謝意を表す。

土面が見つかった寺家遺跡(石川県はくい市) ------------------------------------------------ 羽咋・寺家遺跡に焼土見つかった火祭り跡の焼土面奈良時代 大規模火祭り 羽咋市寺家町の寺家遺跡で、奈良時代に大規模な火祭りが行われていたことを示す焼土や、長方形に石を並べた平安時代 の祭り跡が見つかり、専門家から「古代祭祀(さいし)研究で全国的にも重要な資料になる」として注目されている。 同遺跡は、縄文時代から室町時代にかけての複合遺跡。1978年に始まった発掘調査では、奈良時代から平安時代にか けての祭祀場所や宮司の住居跡が出土し、北側約800メートルにある気多大社との関係が指摘されている。 今年8月から祭祀場所の1部、約200平方メートルで詳しい調査が行われ、その結果、奈良時代後半(8世紀)の地層 から、最大縦3メートル、横4メートルの赤茶けた焼土面が10か所見つかった。 市教委によると、これらの焼土は、神を迎えて災いを払うための火祭りが長期間に何度も行われてできたと考えられると いう。 また、平安時代前期(9世紀)の地層からは、石を長方形(縦5メートル、横6メートル以上)に並べ、内側の地表を火 で清め、武具や土器などを供えた祭りの遺構が発見された。 同遺跡に詳しい橋本澄夫・金沢学院大学美術文化学部教授(日本国学)は「これだけ大規模な火祭りの遺構が見つかった のは、全国的に珍しい。火祭りを解明する上で、貴重な資料になる」と話している。 (2003年12月10日 読売新聞) 柱穴が見つかった寺家遺跡(石川県羽咋市) ------------------------------------------------

大型建物群の一部の可能性 奈良時代と平安時代の柱穴が見つかった寺家遺跡(羽咋市柳田町) 羽咋市教育委員会は29日、今年5月から同市柳田 町で発掘調査を進めている寺家(じげ)遺跡から、平安時代の大型建物の柱穴が発見されたと発表した。同市教委では、 以前の調査で明らかになった大型建物群の一部の可能性が高いとみている。 同遺跡は、同市寺家町と柳田町にまたがる縄文時代から室町時代にかけての複合遺跡。これまでの発掘調査で、祭祀(さ いし)に関係した品や遺構が多く出土していることなどから、奈良時代から平安時代にかけて国家的な祭祀が行われたの ではないかとみられており、発掘地点から北約800メートルにある気多大社との関連が指摘されている。 1978年には、役人の館や台所とみられる建物を含む、平安時代の大型建物群が発掘されており、同市教委は国史跡指 定を目指している。今回の調査は、この時の発掘地点から東に約90メートル離れた同市柳田町内の約60平方メートル で行われた。 その結果、平安時代の地層から直径1・1メートルの柱穴1基と、柱穴付近から大型建物を表す「館」と書かれた墨書土 器が発見された。このことから、同市教委では78年の調査地点からさらに広い範囲で大型建物群が形成されていた可能 性が高いとみている。また、奈良時代の地層から、神社へ奉納するものなどを作っていた「神戸」と呼ばれる人の住居の 柱穴6基以上も発見された。(2002年8月30日 読売新聞)

邪馬台国大研究ホームページ/ 遺跡巡り / 寺家遺跡

邪馬台国大研究ホームページ/ 遺跡巡り / 寺家遺跡