Music:

Music:

文永・弘安の役の概要

<日本再征計画>

文永11年(1274)、フビライの命により日本遠征に赴いた征東都元帥の忻都が指揮する遠征軍は、大小あわせて 900隻の艦船に、蒙漢軍

の主力2万人、高麗軍 5600人、棺工水手など1万5000人、総兵力4万6000人の大軍で博多湾に殺到したが、日本軍の激しい抵抗をうけて、

遠征計画は失敗に終わる。

6年後の弘安3年(1280)8月には、日本再征に関する作戦会議が、上都の西南にある察罕脳児においてなされ、フビライを中心に、忻都、

洪茶丘、范文虎らの諸将が一堂に会して、以下のような作戦を立てた。

まず、東路軍は高麗の合浦から出発し、江南軍は揚子江河口付近の慶元から、それぞれ出発する。両軍は日本の壱岐島において集結し、

日本本土を攻撃する。出発は弘安4年(1281)の5〜6月頃とし、両軍の集結は6月中旬とする。元軍の編成は、征日本行省右丞相の阿刺罕

を総司令官に、忻都を東路軍司令官(征日本都元帥)とし、蒙漢軍長(征日本都元帥)洪茶丘率いる兵力1万5000人、高屁軍長(征日本

都元帥)金方慶率いる兵力1万人、高農相工水手1万7000人からなる総兵力4万2000人の大部隊で、船舶900隻で編成されていた。一方、江

南軍は司令官(征日本都元帥)に范文虎、蛮軍(南宋の降兵)長に夏貴を配した総兵力10万人の大部隊で、船舶3500隻からなっていた。

遠征軍の編成は弘安3年(1280)7月から蒙漢軍の再編、南宋の蛮軍の改編などを開始。兵站物資としては、長期占領に備えて、鋤鍬など

の農具、種もみ、日用生活に使用する什器類も携行した。

<戦闘の経緯>

1281年の春、遠征間近の江南軍は、自らの情報収集によって、両軍の集合地は肥前(長崎県)平戸島が有利と判断し、集合地を壱岐島か

ら平戸島に変更した。その変更理由は、平戸島が日本軍の防衛準備地域外にあり、船団の仮泊地に適するという判断に基づくものであっ

た。また江南軍は総司令官である阿刺罕が病気で倒れ、新たに阿塔海を総司令官に任命するという予期せぬ事態に陥り、出発予定が大幅

に遅延した。

一方、東路軍の主力は集合地の変更を知らないまま、予定より早めの5月3日には900隻の大船印が合浦を抜錨、壱岐島を目指した。5月21

日、船団は対馬を攻撃、26日には壱岐島に至り、数カ月前に着任した鎮西奉行少弐経資の子、資時の手勢百余騎と交戦、これを潰滅させ

た。続いて前役の経験者の多い東路軍は、江南軍の到着をまたずに博多への直接攻略に踏み切った。まず別動隊 300隻をもって長門(現

在の山口県)を攻撃し、6月8日から 9日にかけて山口県豊浦郡豊前神玉村土井ケ浜、及び黒井村八ケ浜に3500の兵力で強襲上陸し、長門

守備の日本軍主力と交戦した。残りの東路軍主力は6月6日に博多湾にその姿を現し、偵察行動の結果、日本軍守備隊が沿岸に沿って石塁

を構築し、強固な防衛陣地で固めていることを知り、同湾の先端部に位置する志賀島と能古島沖に錨を下ろした。この時、日本側守備隊

は小型の船に分乗して夜襲を敢行している。6月8日、東路軍は志賀島に上陸し彼我の攻防戦が行われたが、13日には博多湾を退いて壱岐

島に後退している。

この頃、慶元の江南軍はようやく出発の準備を整え、6月18日、別動隊300隻を先発させて集結地変更を東路軍に伝えることとし、主力は

平戸島を目指して慶元を抜錨した。6月29日、東路軍の残存部隊と江南軍の別動隊が壱岐に集結中との知らせを受けた少弐経資は、海上

追撃を決意し、博多に集結中の薩摩・筑前・肥後・肥前の各部隊を指揮して攻撃。7月2日に元軍が戦闘を離脱して平戸島に向かうまで、

追撃を試みている。

<元軍の壊滅>

7月上旬、ようやく平戸島において両軍の集結を終えた元軍は、全軍の再編成を行い、一挙に博多湾に侵入すべく7月29日に鷹島沖へ移動

を完了。一方、元軍が鷹島に集結中との報告を受けた日本軍は、7月27日・28日 にかけて軍船による夜襲を敢行し、元軍に多大な損害を

与えている。

このように彼我の緊張が極限まで高まる中、鷹島沖に集結中の元軍に 7月30日夜半から翌閏7月1日にかけて、激しい暴風雨が襲いかかり、

元軍の船団は次々と海底の藻屑と消えるという予期せぬ結末を迎える。兵士は溺死する者が多数を占め、暴風の被害から逃れた兵士も、

日本軍の掃討作戦にあって壊滅的打撃を被り、遂に日本再征計画は不成功に終わったのである。その損害状況を『東国通鑑』は、「日本

遠征に参加して帰還しなかった者は、元軍(蒙漢軍と蛮軍)十万有余人、高麓軍七千余人」と伝える。

この暴風雨については、最近、真鍋大覚氏(九州大学工学部助教授)が、中国南部の泉州湾の海底から引き揚げられた南宋時代の軍船

(全長35m、総トン数374トン)をもとに、風と波に対する船の復原力を計算する「船舶安全基準」にあてはめて、同軍船を沈没させるほ

どの風速を計算したところ、風速は54.57m(最大瞬間風速)で、平均38.59m、台風の諸元を推計すると、中心気圧 938ミリバール、毎

秒25mの暴風圏をもつ、昭和29年の洞爺丸台風に匹敵する大型台風であったろうと推測している。

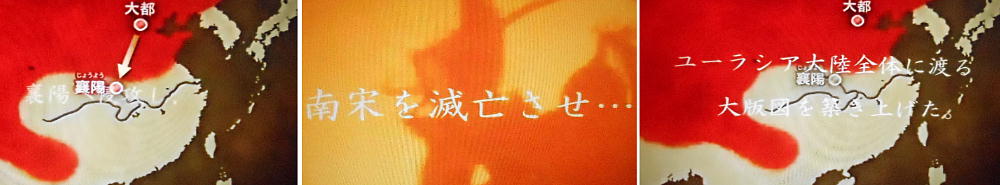

1260年に、ジンギスカンの孫、フビライが大帝国「元」の王「汗」(ハーン)に即位して、遂に蒙古は南宋(上海付近)を滅ぼして

中国全土を手中におさめた。1268年、蒙古は既に服属していた朝鮮半島の高麗を通じて、日本に初めて使者を送り国書が大宰府に到

着した。日本では京都の朝廷に代わり鎌倉幕府の北条氏が専制を行っていたが、日本側は返書も送らず元の皇帝、フビライの要求を無視

した。そしてその後、弱冠18才の北条時宗が8代目鎌倉幕府執権に就任した。

同年終わり頃には、再び派遣されたフビライの使節が日本へ上陸し、外交機関であった大宰府において交渉が行われた。元側の書式は、

通常中国の王朝が服属を求める文書より丁寧な書式であるため、臣下扱いをしておらず、服属を求めたわけではなかったともいわれる。

しかし、朝鮮の三別抄からの救援なども拒絶していた幕府は元の国書を黙殺し、使者は帰国した。時宗は、元は「征服民族」であると云

う意識と、鎌倉幕府そのものが「武断政策」であったので、断固として之をはねつけた。3年後(1271)に元の使者が、元への服属を命

じる国書を携えてきた際には、幕府はこれを朝廷に進上した。朝廷は急いで伊勢に勅使を派遣し、神々に異国降伏を祈るのみであった。

鎌倉幕府はその翌年(1272)に異国警護番役を設置し、鎮西奉行であった少弐氏や大友氏をその役目に就けた。

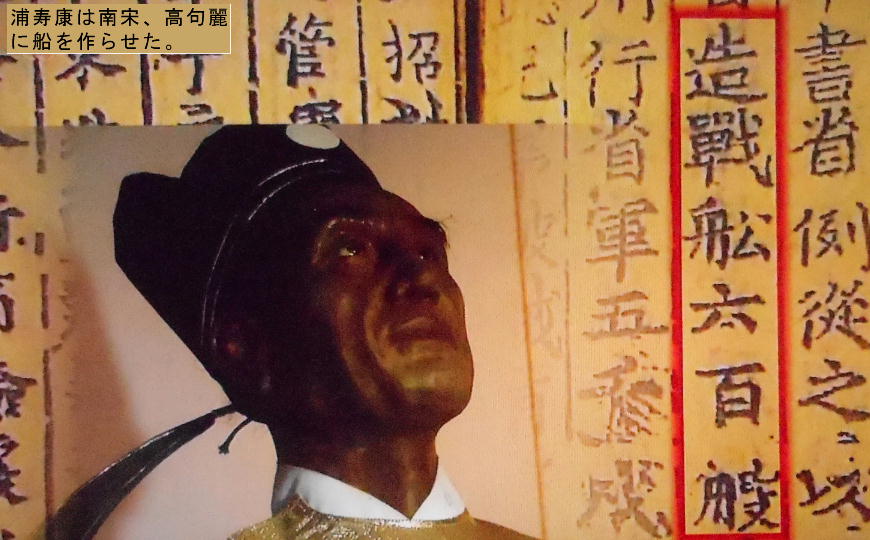

フビライはその後も何度か日本に使者を出したが全て無視され、激怒したフビライは、文永11年(1274)正月、高麗に対して日本へ侵

攻する船を造ることを命じた。3万5千人の工匠や人夫が各地から動員され、突貫工事をもって半年間で完成させた。300艘は大船で

「大小900艘」と元に報告されている。この時の工事費用は全て高麗が負担し、高麗の経済は疲弊した。元からはわずかに食糧供給が

あった程度であった。

<文永の役>文永11年(1274)10月

10月3日午後4時ごろ、元軍「蒙古(モンゴル)人・女真人・中国人など2万人に、高麗軍8千人、舵とり・水手6千7百人を加えて

総勢約3万5千人」を乗せた船が朝鮮の月浦(現在の馬山)を出発した。船は大船三百艘、快速船三百艘、小舟3百艘、合計9百艘。

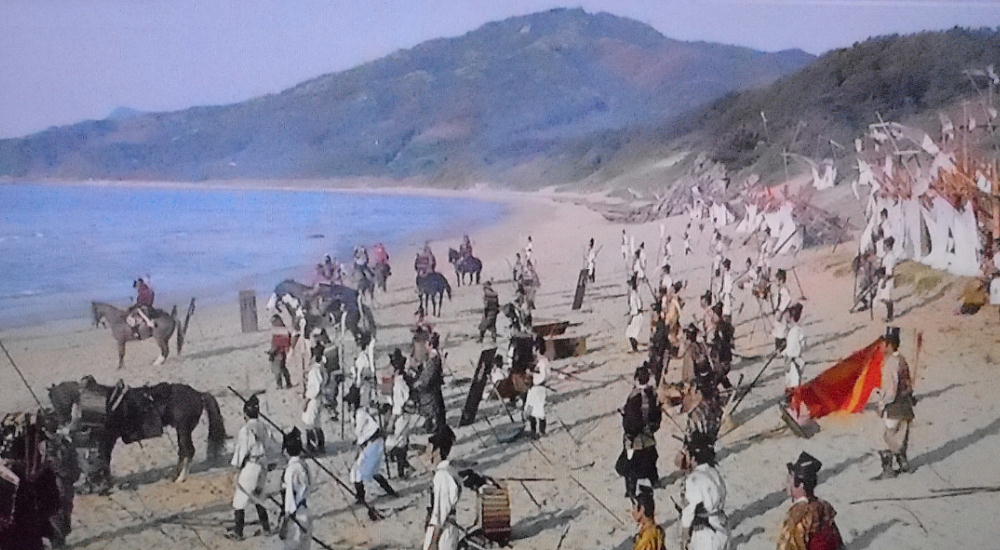

10月5日の午後4時ごろ、対馬の西海岸の小茂田の海岸にあらわれた。守護少弐氏の代官である宗資国は80余騎でかけつけ、翌早朝、

通訳をとおして来意を問うが、敵軍は船上から矢を放ち、7、8艘から千人ばかりが対馬に上陸した。資国らは、たちまち、討ち死。

小茂田の家屋は焼き払われ、焦土と化した。この激戦の中を小太郎と兵衛次郎が抜け出して博多に渡り、元軍の対馬襲撃を報告している。

14日には壱岐の北西海岸勝本・鯨伏方面に姿を現わした元軍は、2艘400人が上陸し占領した。この際、島の男は見つかり次第殺さ

れ、島の女は掌に穴を開けられ縄を通して船縁に吊るされたと言う。(『新元史』)

壱岐を攻略した元軍は、10月19日には博多湾に迫った。そして、博多湾に到着した元軍は、今津や百道海岸に上陸し、太宰府を攻略

せんとした。一部は、志賀島に上陸し、志賀島の住民は、和白、立花を経て、宇美、太宰府方面に逃走したが、逃げおくれた者は惨殺さ

れた。元の集団戦術に対して、当時の日本は一騎打ちを基本とした戦い方をしていたと言われており、また元軍には当時の最新兵器が数

多く存在していたために各地で日本軍は苦戦した。日本軍は10月20日に、博多・箱崎を放棄、太宰府まで撤退する。一方元軍は、夜

になると地の利を知っている日本軍の「ゲリラ戦」に大打撃を受け、元軍も全員船に逃げ帰ってしまった。

しかし戦いの趨勢は明らかで、元軍はこの日の夕刻、博多箱崎の町に火をかけていた。この時箱崎八幡宮も焼けた。侍達のみならず、多

くの一般民衆も戦火に倒れた。博多はこの日、一日で殆どの市街地が灰になった。この時点で、勝利は確実に元軍の手中にあったと言っ

てよい。

翌21日の朝、夜が明けると元の船団は忽然と姿を消した。博多湾の元船は皆引き上げてしまっていた。しかし志賀島に難破して逃げお

くれた1隻が、志賀島西海岸に漂着し捕えられた。約120人位の元兵は、幹部級五人を鎌倉に送り、他の者はその場で首を刎ねられた。

いまその場所には「元寇供養塔」が立っている。これは、後日、避難先から戻ってきた志賀島の住民が、死体をこの地に埋葬して供養塔

を作り、長く「首切り塚」「首切塔」と称して供養して来たからである。

通説ではこの時に暴風雨、いわゆる「神風」が来襲し、元軍の軍船を跡形もなく沈めてしまったことになっている。しかし記録によれば

「朝になると敵兵も敵の船もいなくなっていた」と記述されるだけで、嵐のことには触れられていない。高麗側の記述には暴風雨があっ

たと書かれているが、なぜ日本側に記述がないのか。

とにかく元は帰国し、対南宋戦争が佳境に入ったことから、ひとまず元の主力は江南に向けられる事になったが、フビライはまだ日本征

服を諦めてはいなかった。

現在の研究では、その夜の元軍の作戦会議で元軍の撤収が決められたことになっているようだ。元軍の側にも色々とお家の事情はあった

ようで、最大のアキレス腱は、軍の編成が征服された各国からの混成軍だったため、戦意の盛り上がりに欠けるどころか、逃げ出したい

と思う兵隊達で溢れていたという点にある。特に日本をよく知っている高麗は、当初から日本遠征の非を、婉曲にフビライに進言してい

たほどである。

また、元軍にとって船団で遠征するというのも初めての経験だったし、日本軍の抵抗も予想以上に勇猛だった。元軍の1日の被害も意外

に大きく、副大将の劉復亭(りゅうふくこう)も重傷を負った。それに日没から降り出した雨は、次第に風をともなって大波をひきおこ

し、元軍が命の綱と頼む沖合の軍船もまるで木の葉のように揺れだした。ここに至って、元軍の総大将芹都(きんと)は決断したのであ

る。「初戦の戦いには勝った。これから日本軍はだんだん兵力を増やし、大軍勢となるだろう。海から降りられない我々にとってはます

ます不利になる。これだけ痛めつければ日本も元の力を思いしっただろう。これで引き上げる。」

元船は陸と小舟の将兵を収容してただちに碇を上げた。

暴風雨が玄界灘を襲ったのは、その夜遅くだったようである。撤退していく途中の大船団を風雨が翻弄した。軍船とは言っても海戦向け

に造られた頑丈な軍艦ではない。とりあえず将兵を運ぶために急ごしらえで造った運搬船で、それも征服された高麗が、フビライの命令

で仕方なく造った急造船である。荒れ狂う大波の下ではひとたまりもなく、多くの将兵が海中に没した。朝鮮の史書「東国通鑑」によれ

ば、この遠征で戦死、溺死した者は1万3500としるされている。元軍将兵の半分が故郷へは帰れなかったのである。

フビライが「文永の役」で攻めてきた理由については、日本側の対応を確認するためとも言われる。つまり、軍事的に言えば「威力偵察」

と呼ばれている基本的な戦術のひとつである。ある程度の損害を与え、その後の交渉で日本に要求を飲ませるようにする方法で、これは

元がたびたび使っている戦法であり、今回もそれと同様だと言う考えである。勿論、従来から言われるように、力任せの「侵略・征服説」

も根強いし、真に友好を求めてきたのだという説も少数ながらあるが、壱岐・対馬で加えた暴虐の限りを見るとこれは信じがたい。

「元史」によると1272年に、高麗王の王世子の椹(後の忠烈王)が、元国のフビライ皇帝に「惟んみるに、日本は未だに聖化を蒙らず。故

に詔を発し、軍容を継耀せしめんとせば、戦艦兵糧まさに、須いる所あらん、もし此事を以って臣に委ねなば、王師を小助せん」と申し

たとある。「高麗史」によると、元寇の発端は、高麗王の忠烈王が、「元の皇帝に執拗に、東征して日本を属国にするよう勧めた」とあ

るので、フビライはこの進言を採用したのかもしれない。しかし高麗の王周辺には、前述したように、日本遠征の非をフビライに進言し

ていた者もいたのである。

文永の役後、幕府は博多湾の防備を強化しようとした。しかしこの時の戦いで物質的に日本側が得たものは無く、御家人たちに与える恩

賞は非常に薄いものになった。元軍に対しての先駆けをおこなった竹崎季長などは、これに怒って鎌倉まで恩賞の談判に上ったほどであ

った。その他の御家人の中でも不満は立ち上っていた。

しかし、再度の来襲に備えて準備をしておかねばならぬ事は誰の目にも明らかだった。幕府は、九州のご家人に、九州北部の海岸線に石

築の堤防を築く事を命じる。これには裏話がある。実は鎌倉幕府は、文永の役直後、先手必勝として高麗に攻め入ろうとするのである。

九州と安芸のご家人に「異国征伐」の準備の命令が下り、大宰府の長官を総大将として、総勢数万の軍団を編成し、渡海して高麗を滅ぼ

そうとする構想であった。しかしこれには九州のご家人達は賛成せず、あれこれ理由を付けては命令に従うことを渋った。

そこで幕府は、異国征伐に参加できない者は、博多で防衛用の石塁を造れと命じたのである。これには多くが従い、異国征伐の件はその

うち沙汰止みとなった。幕府が本気で異国征伐を計画したのか、今となっては謎であるが、ともあれ防塁は完成した。

ご家人達は、領地1町につき長さ1尺の防塁建設のノルマが課せられた。博多湾の西から、今津地区=日向・大隅、生の松原=肥後、姪

浜=肥前、博多=筑前・筑後、箱崎=薩摩、香椎=豊後、が分担し、建治2年(1276)3月からわずか半年で完成させた。諸国では老若

を問わず領民を動員し、博多湾の各所から切り出した石の石積み作業に従事させた。

<弘安の役> 弘安4年(1281)6月

建治元年(1275)フビライは、再び日本に使節を送る。北条時宗はこの使者を斬首にした。元は使者が殺されたことを知らないままに、

新しい使者を弘安2年(1279)に送り、これも再び殺される。この年に南宋を完全征服していた元はこれに激怒し、日本への再度の侵攻

を計画した。弘安2年(1279)2月、南宋皇帝が没した翌日、フビライは宋の支配下だった楊州など4州に日本征伐のための「戦船六百

艘」の建造を命じた。6月には高麗へ「戦船九百艘」の建造を命じた。8月には、4年間消息のつかめなかった元使5人の斬罪の模様が、

逃げ帰った水手から報告され、これを聞いたフビライは日本征服の念に激しく燃えたと言われる。

フビライは全軍の将を集め、日本遠征について、次のように指示した。

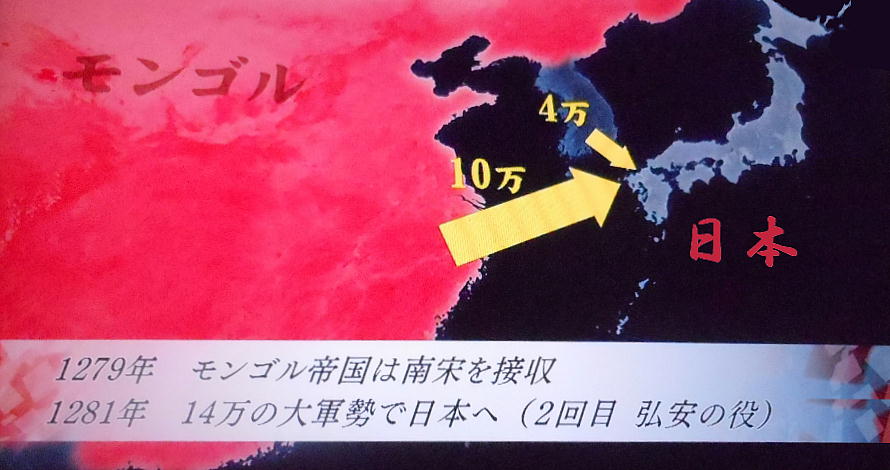

(1)蒙古人・高麗人・中国北部の漢人でできた東路軍4万人は合浦から出発する。(軍船900艘)

(2)中国南部の南宋人からなる江南軍10万人は江南から出発する。(軍船3500艘)

(3)そして、両軍は壱岐で合流して、日本を攻撃する。

(4)仲たがいをするな。

(5)占領地の農民達をむやみに殺すな。

(6)鋤すき・鍬くわ、種モミなど携行し、長期戦に備えよ。

これを見ると、フビライは単に激情にかられて日本侵略を実行したのではなく、長期化しても日本を植民地化する計画だったことがわか

る。近年の調査で、博多湾の底で見つかった元の軍船から、農業用の鋤や鍬などが見つかっている。このため、戦争に勝利した暁には、

そのまま入植しようとしていたのではないかと見られる。14万人という過剰な人員もそのために必要だったと考えられている。そして

弘安4年、高麗軍を主力とした東路軍4万と、旧南宋軍を主力とした江南軍10万、計14万の大軍が日本に向けて出発した。二度目の

遠征は、文永の役から7年後のことであった。

既に防衛体制を整えていた日本軍は、沿岸に防塁を築いてこれを迎えた。6月6日、いち早く到着した東路軍は、今津から名島まで防塁

が築いてあったので、防塁の無い志賀島に上陸し、ここが弘安の役の主戦場になった。日本軍は前回に学び、元軍の戦法を承知しており、

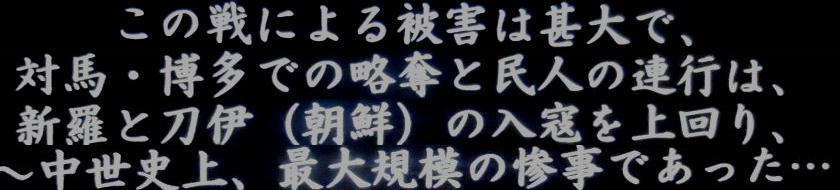

積極的なゲリラ戦術により、大いに元軍を悩ませた。6月13日、東路軍は江南軍と合流すべく、伊万里湾に引き上げていったが、さあ

これからと言う夜に暴風雨が襲来し、元の軍船はずたずたになった。これを見た鎌倉武士達は勇躍して元軍に襲い掛かり、元軍を追い返

した。この時に帰還できた兵士は全体の1.2割だと言われる。

敗因はさまざまに語られるが、日本軍が元軍の上陸前に船から攻撃を与えたことが大きい。騎馬民族であるモンゴル人は船上の戦法を心

得ていなかった。また、暴風雨によって多くの船がもろくも沈んだ理由として、船を服属させた高麗人や 越人(ベトナム人)に作らせた

ことにあるとされる。彼らはすでにモンゴル人支配の不満を募らせており、輸送船はひどい手抜き工事によって建造されていた。

元の船団はその7、8割を失い、また、兵士も高麗人や漢民族を徴用したため、士気が低かったと思われる。ちなみに、この両役の日本

軍の総指揮をしたのは、時宗の命を受けた、時の鎮西奉行(九州奉行)の、太宰府に居た小弐経資である。

フビライは失敗にめげずに3度目の日本遠征を画策していたが、この時期に元の内部でも反乱が続き、日本へ軍が出せる状態ではなくな

り、フビライの死と共に「日本侵略」計画は完全に頓挫した。

南宋が滅んだ後の「弘安の役」を計画した理由については様々な説がある。有力なものとしては、南宋を降した後に旧南宋軍を消耗させ

るためと言うものがある。征服はしたが、まだ叛乱の火種がくすぶっている南宋軍を、徹底的に疲労させ二度と元に立ち向かわないよう

にする為だという説で、結構有力である。日本に勝てばよし、負けても、もう南宋の力は削がれる。

勿論フビライの日本に対しての野心もあっただろう。マルコポーロは日本には来ていないが、元までは来てフビライに会っているし、こ

のとき中国で見聞きした情報で「東方見聞録」を書いている。それによれば日本は「黄金の国」だった。

実際、当時の金と銀の交換率は、中国では1:19位なのが、日本では1:5だった。つまり金は日本では安く買えたのである。見聞録

に書かれている、「日本の家は金で出来ている。」という話を多くの中国人が信じていたとすれば、フビライが実際にそれを確かめたい

と思っても不思議ではない。

弘安の役後鎌倉幕府は、元軍の三度目の襲来に備えて御家人の統制を進める。しかし前回に続き、今回も恩賞は薄く、戦費で窮迫した御

家人達は借金に苦しむようになった。幕府は一時しのぎとして徳政令を出すが焼け石に水であり、御家人の不満は募り、鎌倉幕府滅亡の

要因となっていく。

壱岐には少弐資時を祀る「壱岐神社」がある。「文永の役」「弘安の役」と二度にわたった元寇の弘安の役で、弱冠19歳にして壮烈な

最期をとげた壱岐の守護・少弐資時。この島が体験した哀しい歴史とともに、勇ましく戦った資時を長く後世に伝えていこうと建立され

た。本殿は昭和19年に造営。1500年の歴史をもつ壱岐の神社の中では、もっとも新しい神社である。

文永11年(1274)10月、高麗軍を主力とする元軍は、今津から百道原に上陸し、祖原、鳥飼、赤坂の一帯は戦場と化した。少弐景資、

肥後の菊池次郎武房、竹崎五郎季長らがこれを迎え討ち、勝敗が決しないまま元軍は船に引き上げた(文永の役)。

この時激戦の場のひとつとなったのが百道浜の後背地にある祖原山(標高33m)である。元軍はここに本陣を構えた。360度の眺望が

きく山頂の北側下に記念碑が建っている。

志賀島の、金印公園から車でちょっと行くと、元寇ゆかりの蒙古塚がある。駐車場らしき空き地の端に石碑がいくつかならんでいる。

その脇から上へ上っていくのだが、ここは、1274年「文永の役」の時、捕虜となった蒙古兵(半分は都(京都)へ護送され、残りはここ

で処刑された。)、流れ着いた蒙古兵の供養のために建てられたものである。

フビライは、弘安の役では「必勝」の執念を燃やして、前回の5倍の軍勢で日本に押し寄せる。この戦いの刮目すべき点は、フビライが

日本を永久に占領することを決めていた点である。買っても兵は引き上げず、現地に留まって平時は農業に従事する、いわゆる屯田兵の

準備をして攻めている。軍船には多くの農機具や穀物の種子を積み込んでいた。フビライはもう、日本に「臣下の礼」などを求めてはい

なかった。日本を完全に元の領地にする腹だったのである。フビライを、ここまで頑なにさせた原因は日本側にもある。

文永5年に初の国書を日本に遣わして以来、弘安の役に至る13年間にフビライが差し向けた国使は都合8回を数えるが、その間日本側

からの返書は1度もなく、最後の2回の使者は無惨にも斬り殺されてしまった。当時にあっても、国使を殺害するなどというのは蛮族の

証しである。これだけでも、世界帝国を築いたフビライ・ハーンのプライドは大きく傷ついたはずである。この時の時宗の態度は、太平

洋戦争に民衆を駆り立てた軍人達のものとまったく同じである。かろうじて勝った弘安の役の偶然の勝利が、その後の日本人の精神性に

大きく影響を及ぼす。「神風」に象徴される超人的な神懸かり現象が、日本人に過度の自信と自己陶酔を与え、日本全体が「神国思想」

という宗教的な感情に浸っていくことになる。

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX /鷹島海底遺跡−補足−

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX /鷹島海底遺跡−補足−

Music:

Music:

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX /鷹島海底遺跡−補足−

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX /鷹島海底遺跡−補足−