Music:

Music:

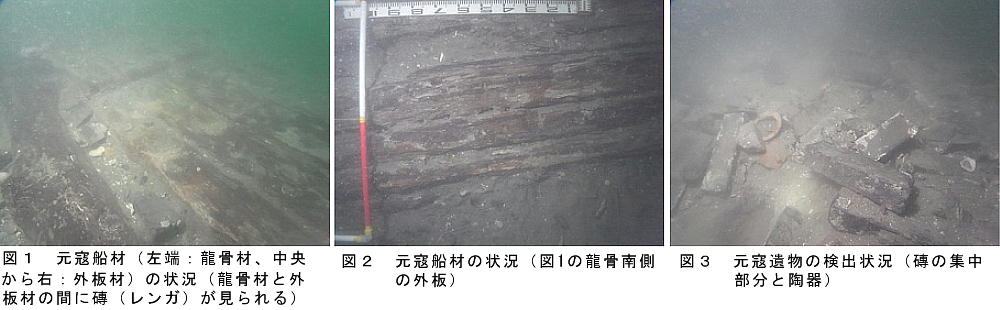

鷹島海底遺跡で元の軍船発見!! 出典:松浦市HP(写真 琉球大学考古学研究室提供) 鷹島沖伊万里湾で、730年前の元の軍船が発見されました。発見したのは、平成23年9月30日から10月23日まで鷹島海底 遺跡を調査していた琉球大学 池田榮史教授らの研究グループ。鷹島町神崎免米ノ内鼻の沖合い約200m、水深20mから25m の海底を約1m掘り下げたところからこの軍船を発見しました。 この情報は池田教授から10月24日に長崎県庁記者クラブにおいて報道機関各社に発表され、翌日からの新聞などで大々的に報道 されました。これまで鷹島南岸では、元軍殲滅の地として船の部材や?・碇石など船舶に関する遺物、「てつはう」や鉄製冑などの 武器・武具などは出土していましたが、船の船体そのものは発見されていませんでした。軍船の実態は、『蒙古襲来絵詞』で知るこ とができますが、その実物が海底に実在したことは、世界史的にも大変貴重な発見です。 今回見つかったのは、船底の背骨にあたる竜骨(キール)と呼ばれる部分と、その周辺に整然と並んだ外板。確認できた竜骨の大き さは、幅約50cm、長さ約12mで、想定される船の長さは20m級と見られています。また、船材の上部からは中国製の陶磁器 や「てつはう」の破片、磚(レンガ)なども多数発見されています。 池田教授らによる発掘調査は来年度以降も継続して行われる予定です。池田教授らによる今回の発掘調査の状況及び調査映像を鷹島 歴史民俗資料館で放映しています。

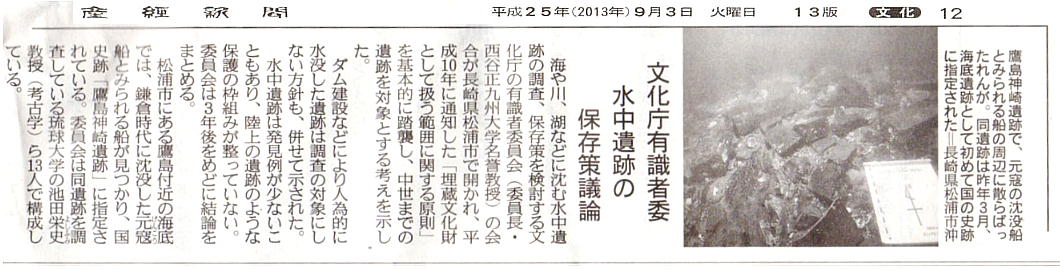

日本初の海底遺跡 鷹島神崎遺跡 出典:松浦市HP平成24年3月27日、文部科学省は元の軍船や遺物が発見された松浦市鷹島町神崎免の沖合い海域を、日本で初めての海底遺跡 「鷹島神崎遺跡」として国史跡に指定しました。蒙古襲来に関わる古戦場です。 この海域は、弘安の役(1281年)の際に、元軍の船団が暴風雨により沈没した地点として伝えられ、鷹島の南岸では以前から壺 類や刀剣、碇石などが地元の漁師などによって水中から引き揚げられていました。 昭和55年から開始された発掘調査では、船体の一部や、陶磁器類、漆製品、矢束、刀剣、冑などの武器や武具類などが多量に出土 し、これらの出土品を分析した結果、弘安の役で沈没した元軍のものである可能性が高まりました。蒙古襲来は、鎌倉幕府を崩壊に 導いた原因のひとつであり、日本史上重要な事件として知られています。 この遺跡から出土した様々な遺物は、これまで文献や絵画などでしか知ることができなかった蒙古襲来の様相を具体的に明らかにす るとともに、当時の軍事や外交などを理解する上で極めて重要な遺跡として評価されています。 平成23年秋、鷹島海底遺跡を調査していた琉球大学の研究グループは、神崎免米ノ内鼻の沖合い約200メートル、水深20メー トルから25メートルの海底を約1メートル掘り下げたところから元の軍船を発見しました。 この調査で見つかったのは、船底の背骨にあたる竜骨(キール)と呼ばれる部分で、竜骨の大きさは、幅約50センチ、長さ約12 メートルで、これから推定される船の長さは20メートル級と見られています。

1.鷹島海底遺跡調査風景 2.平成23年度調査 の軍船の竜骨(キール)と外板の検出状況 写真提供:琉球大学考古学研究室

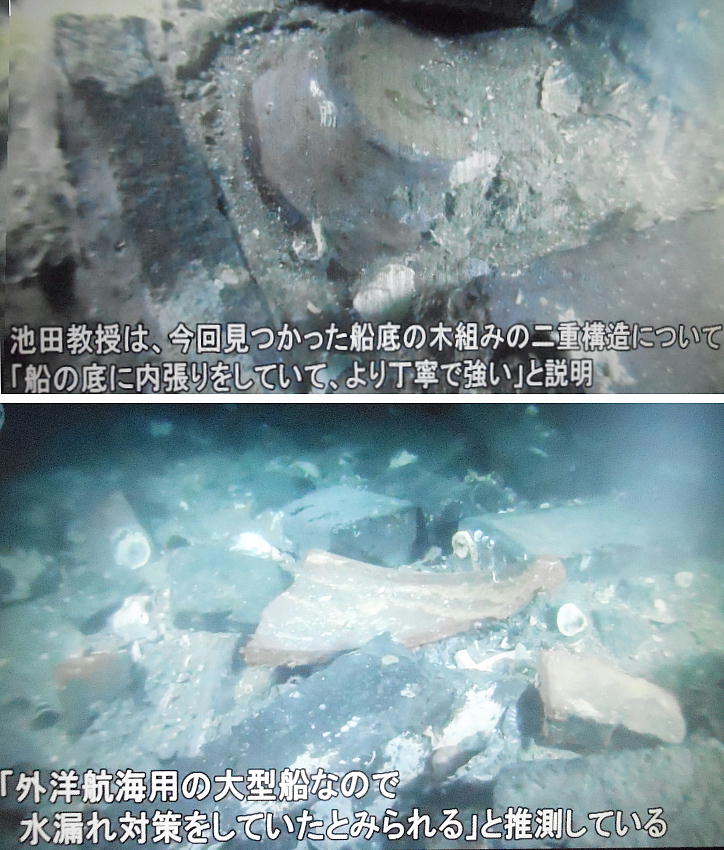

元寇の沈没船、船底が二重 長崎・鷹島の海底遺跡 2012/10/10 12:34 日経 長崎県松浦市と琉球大の池田栄史教授(考古学)の調査チームは10日、同市・鷹島沖の海底遺跡「鷹島神崎遺跡」で昨年見つかった 鎌倉時代の元寇(げんこう)の沈没船とみられる船を再発掘した結果、船底が二重の構造を持っていることが分かったと発表した。 これまでに発見された元の時代の貿易船などは船底が一層であることから、池田教授は今回見つかった船底の木組みの構造を「船の 底に内張りをしていて、より丁寧で強い。外洋航海用の大型船なので、水漏れ対策をしていたとみられる」と説明している。 池田教授によると、船の側面付近の海底にれんがや陶磁器が堆積し、その下に船底用の木材が横たわっていた。れんがなどが散らば っていた状況から船は北側に傾いて沈没した可能性がある。 これまでの調査で船の全長を27メートル前後と推定。今回は全長を解明することなどが目的だったが、確認できなかった。鷹島神崎 遺跡は昨年10月の調査で船体の一部などを確認し、今年3月に海底遺跡として初めて国の史跡に指定された。〔共同〕

沈んだ船はどうやって日本へ来たのか? 元寇おさらい。

長崎新聞 "世紀の発見"をどう守り生かすか−。約730年前の元寇(げんこう)船が見つかった松浦市鷹島町沖の鷹島神崎(こうざき)遺跡 の保存管理計画策定に向けた協議が11月下旬、本格的に始まった。休憩中も膝を突き合わせ、意見をぶつける専門家たち。その熱 気に大いなる可能性を感じ、胸が高鳴った。 現場海域の水深二十数メートルで昨年秋、琉球大の池田榮史(よしふみ)教授(考古学)の研究チームが構造をほぼとどめたまま海 底に埋まっていた元寇船の一部を発見した。これが追い風となり、文部科学省は3月、周辺海域を水中遺跡として初めての国史跡に 指定。日本の水中考古学にとり、大きな転機となった。 文化庁は来年度予算の概算要求で、水中遺跡の保護や活用に関する方針を立てる新規事業として3千万円を計上。遺跡の管理を担う 市は4月に文化財課を設け、学芸員資格をもつ職員を配置。研究施設の誘致を目指している。 実態解明も前進した。市教委と琉球大による本年度の調査は範囲を広げ6月と9〜10月に行い、船底の木材の二重構造が新たに判 明した。船の背骨に当たる竜骨(キール)を基に、全長は27メートル程度と推定。池田教授は「(今回の船に関する)構造と積み 荷の広がりの範囲はほぼ確認できた」とする。 ただ「発掘にかかる時間も費用も陸上の10倍を要する」とされる水中遺跡に関するノウハウの蓄積や取り扱いのルール作りは緒に 就いたばかり。保存管理計画の策定委員会で、鷹島の委員は早期の引き揚げを求めたが、専門家は引き揚げ以前の問題として、発掘 した後の保管法を早急に確立する必要性を相次いで訴えた。 鷹島では約30年前から、護岸工事や港湾整備に合わせ発掘調査が行われてきたが、池田教授は音波探査を基に狙いを定め、元寇船 の在りかを掘り当てた。伊万里湾のほかの地点でも反応が出ている。2隻目、3隻目と調査を重ね、精度を高めることも今後のテー マだ。モンゴルとの国交樹立40周年だった今年。4400隻が来襲したとされる歴史的事件の解明は、新たな段階に入った。

鷹島 (長崎県) 出典:ウィキペディア 鷹島(たかしま)は、九州北西部の伊万里湾口にある島。全島が長崎県松浦市(2005年12月31日までは北松浦郡鷹島町)に属する。 東西約5km、南北約13km。島の南北にほぼ同じ標高の山がある(南部:牧ノ岳(117m)、北部:宮地岳(116.6m))。 地盤は第三紀砂岩層を基礎としその上に平均標高約 50mの玄武岩の溶岩台地が載る。海岸線は多くリアス式海岸をなし、海食崖もみ られる。 主な産業は農業と漁業。台地上は比較的平坦で農耕地に利用されている。また、溶岩台地を構成する玄武岩から切り出される石材は 「阿翁石」と称され、主に北部九州において墓石として用いられている。 佐賀県唐津市肥前町との間の日比水道に鷹島肥前大橋が建設され、2009年(平成 21年)4月18日に開通した。これによりバスまたは 自家用車などを用い、陸路で島へ直接アクセスできるようになった。4月20日 からは昭和自動車により唐津市肥前町と鷹島を結ぶ路 線バスが運行開始されている。船便は、松浦市今福港(最寄り駅は松浦鉄道鷹島口駅)から殿浦港(飛島経由)まで、および松浦市 御厨港(最寄り駅は松浦鉄道御厨駅)から船唐津・阿翁(青島・黒島経由)までの間に、鷹島汽船のフェリーが就航している。唐津 市肥前町の星賀港と、鷹島の日比港の間を結ぶ松尾フェリーが運行する便もあったが、鷹島肥前大橋開通により廃止された。 鷹島は二度の元寇と深いかかわりを持つ。文永の役ではモンゴル帝国軍が鷹島に上陸して住民を虐殺し、生き残った島民は二名と伝 えられている。続く、弘安の役でも鷹島は被害を受けたが、鷹島沖で待機して博多湾突入のタイミングをうかがっていたモンゴル軍 は暴風雨で壊滅し、生き残ったモンゴル側の兵士も鷹島やその周辺にいた日本側の兵士に捕らえられたり、殺害されたりした。この 際に沈没したモンゴル側船舶を巡って水中考古学の立場から調査が行われ、パスパ文字で作成された「管軍総把印」を始め船舶に関 する遺物や武器・武具などが多く発見されており、遺物がある南岸一帯(汀線から沖合 200m、延長7.5km)は埋蔵文化財包蔵地とし て登録されている。その一部は「元寇終焉の地」として松浦市立鷹島歴史民俗資料館や鷹島埋蔵文化財センターで見ることができる。 また、2011年には琉球大学教授池田榮史によって海底遺跡の発掘調査が行われ、沈没した軍船の竜骨と外板が初めて発見された。 元寇にまつわる史跡としては以下のようなものがある。 <龍面庵> 1281年弘安の役で鎮西奉行少弐経資の弟、少弐景資が本陣を構えたところと伝えられている。 <対馬小太郎の墓> 文永の役の際、対馬から元軍の襲来を大宰府へ報告するという使命を果たし、鷹島襲撃の知らせに少弐景資の配下として奮戦中、自 刃した。「我が屍を埋めるに対馬を望むべき丘陵に於いてせよ」と言い残したので、鷹島から対馬を望む地に祭られている。 <開田の七人塚(悲墳塚)> 「ニワトリがいるなら人も住んでいるはずだ」と元軍は山の中を捜し一軒家を発見。8人家族のうち7人が殺され、灰だめに隠れていた お婆さん1人が助かった。以来、開田ではニワトリを飼わないと伝えられている。

今回の調査では、音波探査で確認した海底堆積層中の反応の中から鷹島南海岸の水深20−25mの地点を選び、約10mx15mの 調査区を設定して、水中発掘調査を実施している。その結果、海底面から約1m掘り下げた位置で、船底の背骨部分をなす木材(龍骨 ・キール)とこれに沿った両舷側の板材(外板)、および大量の磚(レンガ)や陶磁器が発見された。龍骨は幅約50cmの太い角材 を用い、両側を漆喰で挟んだ状態で残っており、東西方向約12mの長さまで確認されている。外板に用いた木材は幅15−25cm、 厚さ約10cm、長さは1m程度から6m近くに及ぶものまでがあり、龍骨の両側に2−5mの範囲で整然と並んでいる。現在の確認 状況からすると、船体は発掘調査範囲外にも広がると考えられ、全長20m以上の大型船であったと考えられる。これほど良好に船体 構造が復元できる元寇船の発見は史上初のことである。

水中遺跡は実はそれほど珍しいものではない。本当はどこにでもある存在なのだ。例えばアルバニア沿岸だけでも数週間の調査で百 件近い水中遺跡が発見されているし、アメリカのメキシコ湾の油田のパイプライン施設に伴う事前調査などで、すでに2千件以上も の遺跡が発見されていることをみれば明らかである。GPSなどが発達した今日でも船の座礁や沈没事故が頻繁におこっている。 木造船の時代は今より海難事故多かったことだろう。日本の歴史から海を切り離して語ることはできないことは明らか。どこの海に でも沈没船はまだたくさん埋まっている。 しかし、護岸工事などで壊されていることも多いのは事実である。海の上に作られた構造物は良く見かけるが、その下には今回の鷹 島の遺跡よりももっと歴史的価値が高く保存状況の良い遺跡があった可能性も充分にある。(逆に言うと、鷹島遺跡の保存状況は世 界の水中遺跡に比べ決して良いものではない、ただし、歴史的背景が重要であることが評価されている) 世界、そして日本にはまだまだ保存状況が良い水中遺跡がたくさんある。海に面した市町村どこでも水中遺跡が発見される可能性は まだまだ充分にあるのだ。 日本では馴染みが薄いようだが、世界では水中考古学は意外とメジャーである。カナダなどは国立公園に水中遺跡があるし、アメリ カなども同じように国が中心となり水中遺跡のマネージメントを行っている。しかし日本はまだまだだが、この国指定が大きなステ ップになることは間違いない。日本以外で海に面した国で水中文化遺産保護がない国はほとんどない。中国などは国家戦略の一環と してスリランカやケニアなどと合同で水中遺跡調査を行っているし、韓国も国が水中遺跡の発掘に大きな力を入れている。 東南アジアでも法の整備が進んでいる。日本の場合、この次の段階としては法の整備となるだろう。今まで水中遺跡が発見されてい なかったことの原因は、海上に建築物を作る際に事前調査が義務として課せられていなかったことにある。世界ですでに数万件確認 されている水中遺跡のほとんどが工事に先立つ事前調査や一般の人が偶然に発見したものである。法律の整備が進めば鷹島海底遺跡 のようなすばらしい発見が日本各地でなされる事だろう。 日本の水中考古学の今後の更なる進歩に期待である。世界から見ればまだまだ遅れを取っているが、充分世界に追いつける発見・研 究をこれから重ねていける。世界の動きをみて、今回の国指定を受け、日本らしい水中考古を築いていく礎としていただきたい。

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX / 伊万里湾・鷹島海底遺跡

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / 遺跡巡り・ANNEX / 伊万里湾・鷹島海底遺跡