Music: Anna

Music: Anna

岐阜県関市に、ちょっと面白い遺跡がある。縄文早期に人々が住んで、その後約2500年見捨てられ、また縄文中期に人 々が暮らし、更にまた約2500年を隔てて古墳時代後期に、その場所に古墳が作られる。縄文中後期晩期から弥生時代、 古墳時代前期にはまったく生活の痕跡が残っていないのである。場所的には長良川に面し、生活の場としては良好な場所の ようにも思えるのだが、人々はどうしてここを去っていったのだろうか。そして又、古墳時代も終わり頃になって、ここは 葬送の場として使われる。こんな遺跡は他にも無くはないが、その立地を考えると腑に落ちない遺跡である。

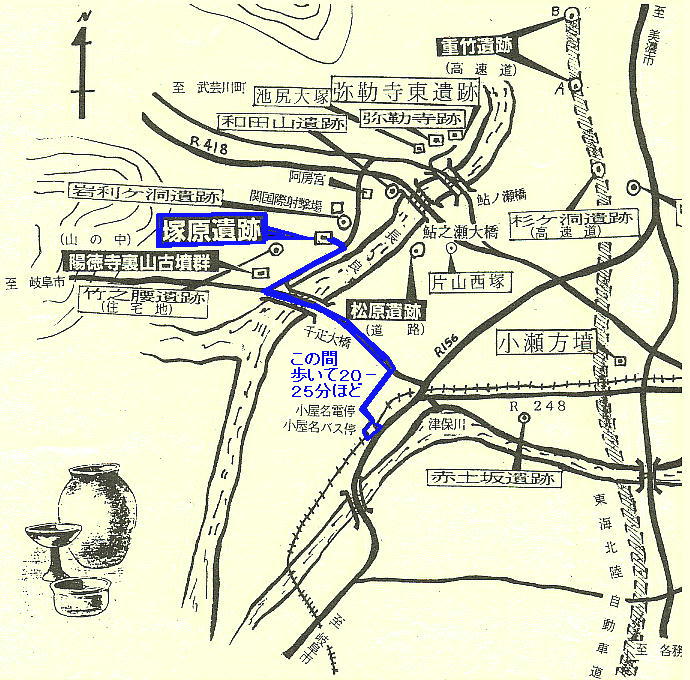

名古屋から名鉄特急で「新岐阜」まで行き、そこで単線のワンマンカーに乗り換えて「新関駅」の手前「小屋名」で降りる。

ここには「岐阜百年公園」というのもあって、園内に「岐阜県立博物館」がある。何でこんな所に、と思いながら帰りに寄 ってみようと思っていたが、遺跡まで30分近く歩き、帰りはもうグロッキー気味だったので今回はパスした。資料に寄れ ばこの駅から徒歩15分とあったので来てみる気になったのだが、とても15分では着かない。タクシーを探したが、それ も在るような場所ではなかった。

小屋名駅から長良川の方向へ歩き、千疋大橋を渡り長良川左岸を上流へ歩く。橋を渡りきった所に遺跡公園への案内がある。

橋から遺跡公園までは7.8分だが、公園の手前に大きな採石場かセメント工場のような施設かあって、ダンプやトラック がしきりに通るので埃がすごい。

遺跡は長良川に面している。川から食料を選るには最適なように思えるのだが、木の実や森の動物はあまりなさそうだ。

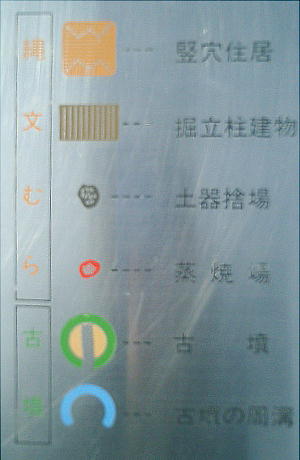

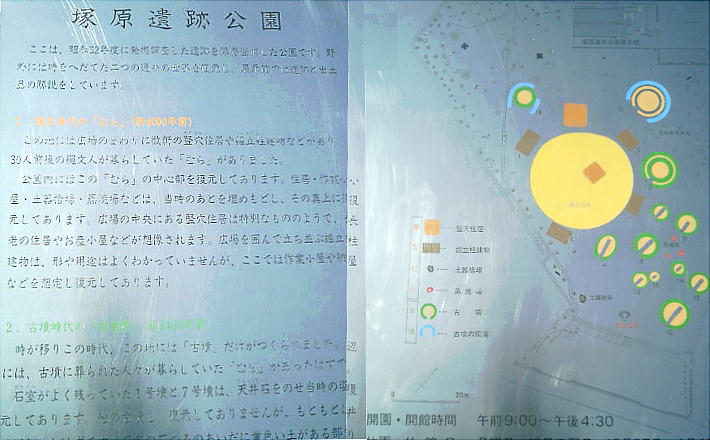

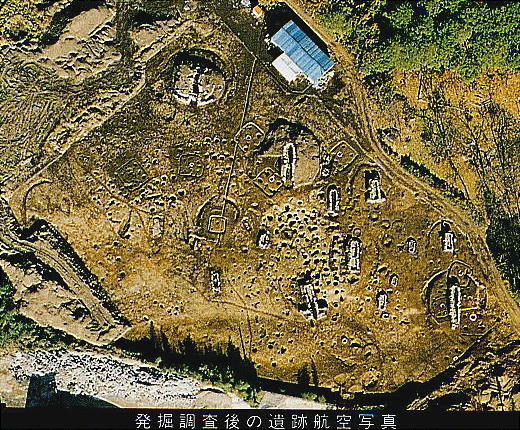

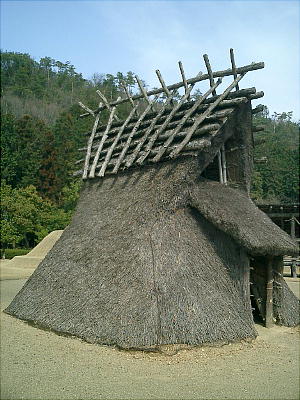

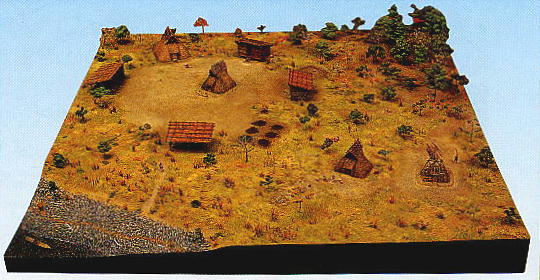

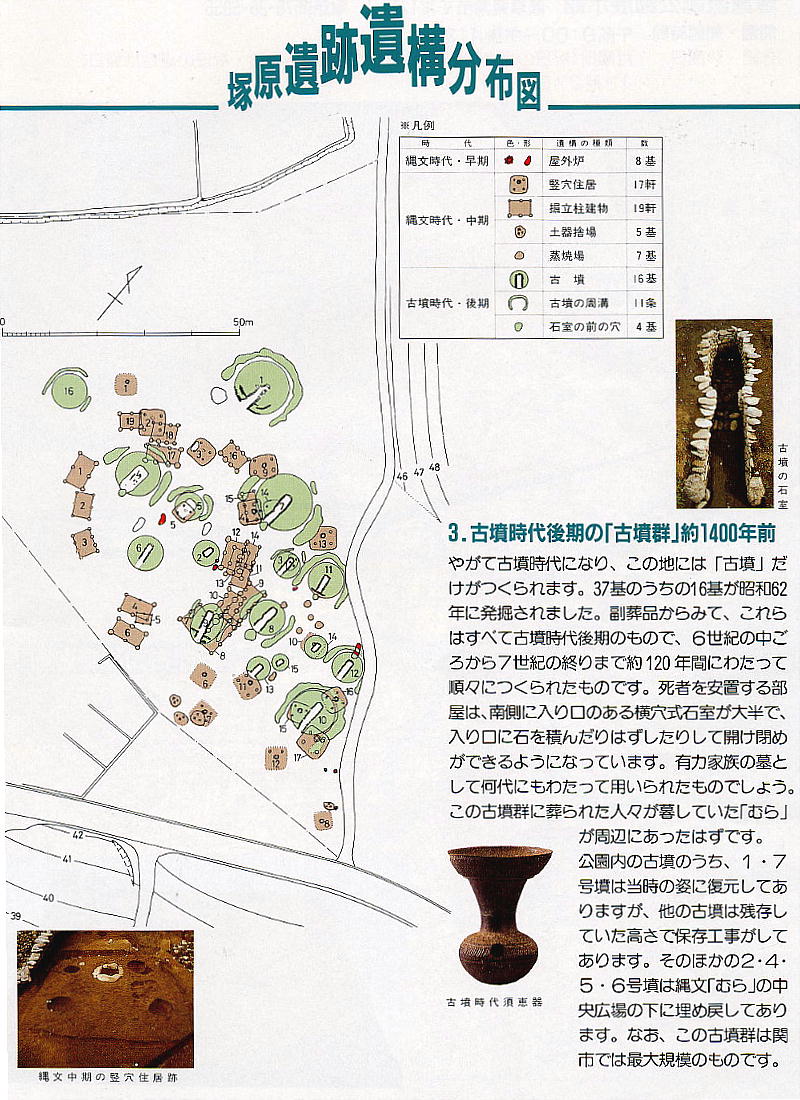

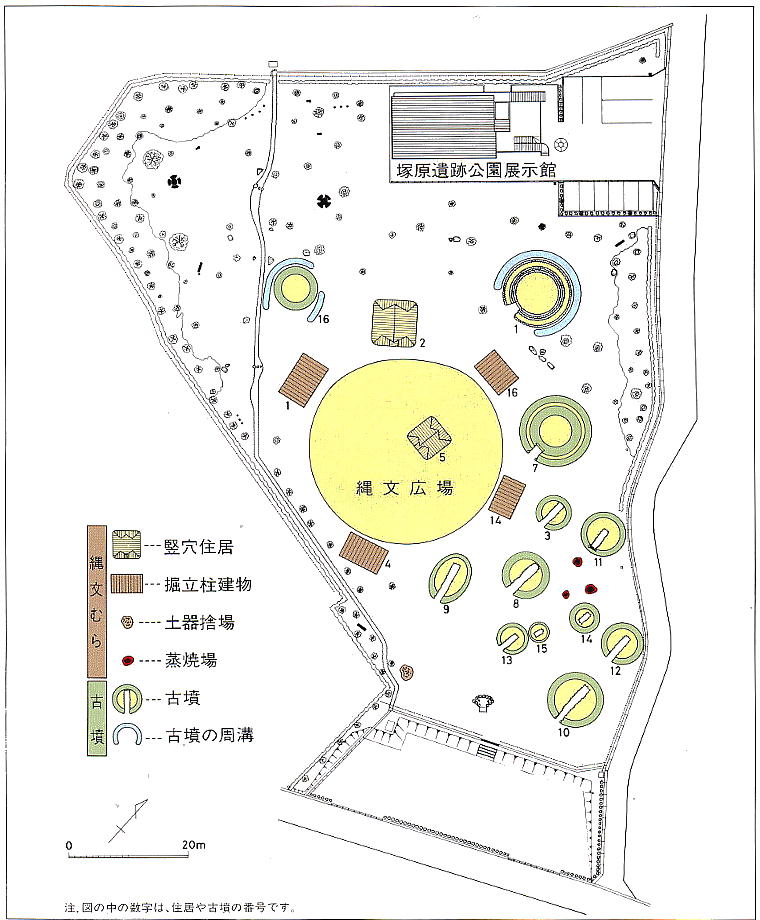

<塚原遺跡公園> 場所: 関市千疋 1777-1。国道156号線小屋名交差点から西へ、千疋大橋を渡り長良川左岸を上流へ。交通機関の場合、名 鉄で名古屋から1時間半弱。園内に遺跡展示館(TEL: 0575-28-5955)があり、この遺跡から出土した土器や石器などが展示 されている。園内には縄文時代の建物跡に復元建物が建ち、古墳時代後期の古墳が復元してある。資料館で貰った説明書によ れば、縄文早期の土器・石器は発見されたが、住居跡は発見されていないそうなので、人々はキャンプ生活を送っていたとな っている。 縄文中期になって竪穴式住居跡が発見される。その跡に建物が復元してあるが、この復元建物はちょっと近代的すぎるような 印象を受ける。縄文早期にここまでの建物がほんとに建っていただろうかという気もする。 塚原遺跡が最初に発掘されたのは、昭和29年(1954)である。この発掘では縄文中期の竪穴住居跡が一軒発見された。続い て昭和36年(1961)の古墳分布調査で、37基の古墳が確認された。昭和62年(1987)、遺跡全体の3分の2にあたる約 5,000平方メートルの発掘調査が行われ、遺跡の全体像がほぼ判明した。調査の終了した翌年から平成3年(1991)度に かけて遺跡公園として整備され、現在一般公開されている。公園内の展示館には、この遺跡から出土した土器や石器などが展 示されており、この遺跡の概要を学ぶことが出来る。また展示館では、縄文土器づくりや、古代人の米づくり、木の実拾いや 赤米の穂摘み、もみすりと木の実の製粉、赤米ご飯と木の実クッキー作り、野焼きなどを開催し、近在の小学生たちやその家 族に古代生活を体験させている。

最初にここを訪れたのは縄文早期の人々である。発掘された屋外炉や土器・石器などから、頻繁に縄文人たちがこの地を訪 れていたのは間違いないが、果たして狩の途中のキャンプ地だったのか、或いは何らかの住居をこしらえて定住に近い生活 を送っていたのかは不明である。資料では、簡単な小屋を作り一時的なキャンプ生活の場だったと考えられているようだ。 それから2500年の時が流れる。 次ぎにここへやってくるのは縄文中期(紀元前3000ー2000年前)の縄文人である。中期の遺跡として、20−25 人ほどの縄文人が暮らす4軒の竪穴住居が発見されている。これが中期の「むら」の始まり。この「むら」は、短期間で消 滅し、その後本格的な「むら」が作られ、ほぼ3世代にわたって住んだようだ。ここにはその時の数軒の掘立柱住居、蒸焼 場・土器捨場などが復元されている。常時30人ぐらいで生活していたようである。広場の中央にある竪穴住居はひときわ 大きく特別な住居のようで、長老の住居や何か特別な用途用の住居ではないかと想像されている。そしてまた2500年が 流れる。

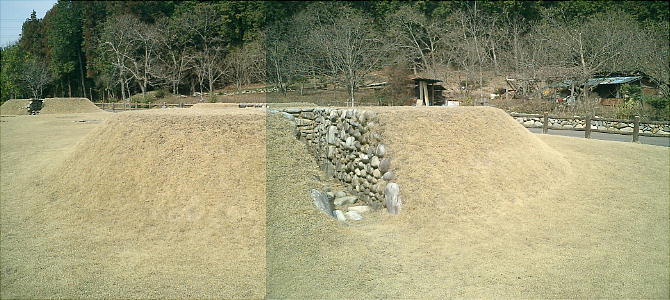

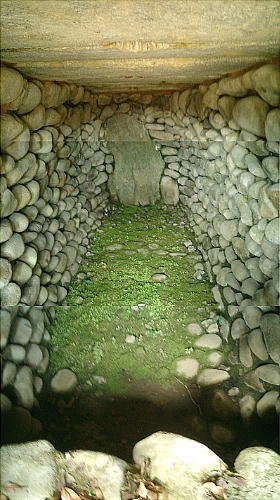

古墳時代後期になり、ここには「古墳」だけが作られる。むらの跡はない。周囲からもこの古墳を作った人々の生活痕跡は 発見されていないようである。副葬品から見て、古墳時代後期(6世紀の中ごろから7世紀の終わりまで)、約120年間 にわたってこれらの古墳は序序につくられていったようだ。玄室は、南側に入り口のある横穴式石室が大半で、入り口に石 を積んで開け閉めができるようになっているものが多い。有力者の墓として何代にもわたって用いられたようだ。

上右の岩は、それぞれ石室の上に被さっていた岩だそうだ。

これらの小石群は向かいの長良川から持ってきたものだろうか。石室ばかりでなく古墳全面に葺石が施されている。今まで 見てきた古墳の中では、ちょっと変わった古墳である。ここの古墳は、全てが積石による古墳だ。

上が展示館。二階が入り口である。下は展示館の入り口から見た遺跡公園。

邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡めぐり/ 岐阜・塚原遺跡

邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡めぐり/ 岐阜・塚原遺跡