SOUND:Imagine

SOUND:Imagine

遠見塚古墳

2005.7.17(日) 仙台市

仙台駅からバスにのり、遠見塚1丁目で下車、北へ徒歩3分のところにある。国道4号線仙台パイパスに面している。仙台

バイパスが広瀬川を越えると、まもなく西側に大きな塚と学校が見えてくる。これが遠見塚古墳と遠見塚小学校である。

仙台駅の南東約3.5kmで、標高10m前後の広瀬川北岸の自然堤防上に立地している。

バイパスに面している遠見塚小学校と遠見塚古墳。

--------------------------------------------------------------------------------

<遠見塚古墳> (とおみづかこふん) 仙台市若林区遠見塚1丁目

--------------------------------------------------------------------------------

昭和43年に国の史跡に指定された前方後円墳。東北地方で五番目の規模、仙台の南隣の名取市にある雷神山古墳についで、

宮城県内では第二位の規模を持ち、仙台平野の中央を流れる広瀬川が名取川に合流する地点の、北方約3kmである。

主軸長110m、後円部の径63m、前方部の幅37m、後円部の高さ6.5m、前方部の高さ2.5mである。前方部が

後円部に比べ著しく低いのが特徴であり、周囲には幅10数m〜40数mの、不規則な形の周濠が巡っている。

古墳の本格的な調査は昭和50年から62年にかけて仙台市教育委員会が実施し、2基の割竹形木棺を同時に設置した埋葬

施設の状況が明らかとなった。埋葬施設は、南北方向に長い2基の粘土榔(割竹形木棺)で、後円部に排水施設を伴う竪穴

式の墓壙を掘り、東西に平行して同時に埋納されていた。木棺部は全長の3分の1ほどしか残存していなかったこともあり、

副葬品は、東榔から碧玉製管玉1点、ガラス小玉4点、竹製黒漆塗り竪櫛18点が出土しただけで、古墳の規模に比べ極め

て貧弱であった。築造時期は、古墳の形態や主体部、墳丘外表の出土遺物から、4世紀末〜5世紀初頭の古墳時代前期の築

造と推定され、被葬者は仙台平野を治めた首長と考えられている。

古墳は南小泉遺跡のほぼ中央に位置している。東は霞ノ目飛行場から、西は宮城刑務所付近までの東西約1.5km、南北

約1kmの範囲に古墳時代中期〜後期(5〜6世紀)の大規模な集落が位置を変えながら形成されていたが、遠見塚古墳を

築造した人々の集落跡はまだ確認されていない。

藩政時代の「封内名跡志」・「封内風土記」等によれば、「遠望塚」・「遠侯塚」とも呼ばれ、古戦場だったとか、物見台

と考えられていたようである。政宗が隠居所である若林城にいたとき、遠眼鏡で四方を眺め、家来に「あの遠くに見える塚

は、なんと言う名じゃ」と質問し、家来はとっさに、「遠くに見えますれば、遠見塚に候」と、答えたなどと伝わっている。

つまり、この頃には古墳という認識ではなかったようだ。

近代に入り、考古学の成果から、ここが古代豪族の墓である古墳であることが明らかになったが、この付近には、「主人を

大蛇から守ろうとした猫が、理解されずに逆に主人に首をはねられた。後にその理由を知った主人が猫のために作った。」

という伝説のある猫塚古墳や、横穴式石室を見ることができる法領塚古墳などがあり、また、区域全体が、主に弥生・古墳

時代にかけての、東北でも有数の大集落跡である「南小泉遺跡」の範囲内にあり、現在でも周辺の畑などでは、県内の土器

の年代を決める標識土器である「南小泉式土器」の土器片を採集することができる。

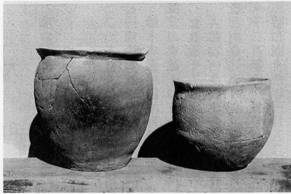

5世紀頃につくられた南小泉式土器

第二次大戦後、米軍による霞ノ目飛行場拡張工事に伴う土取りで後円部の3分の2が削平され、一時畑などに利用されてい

た時期もあったり、仙台バイパスの建設で一部を削り取られたりしたが、昭和40年代になってから古墳公園として整備さ

れ、恒久的に保存され、市民に親しまれている。なお、出土遺物は仙台市博物館に保存・展示されている。

現在の後円部全景と野の花(下)。夏なので草茫々だ。冬にくれば草はないかな。あ、雪の下か。

前方部から後円部を見る(上下)。

仙台市近辺には他にも以下のような古墳がひしめいている。九州で発生し近畿地方で大発展を遂げた古墳が、5世紀以降、

関東を経て東北地方でも営まれている。渡来してきた古墳時代人たちが馬を伴い、稲作に従事する弥生人たちを引き連れて、

あるいは現地の弥生人たちを支配し、はるばる日本列島を縦断していったのだ。各地から発見される古墳の副葬品は、西か

ら東まで、驚くほどの画一性を持っている。わずか2,3百年の間に、騎馬を伴った古墳時代は、文字通り日本列島を駆け

抜けていったのである。

●兜塚古墳(根岸) 帆立貝形の前方後円墳。出土した埴輪から五世紀後半ごろ造られたと思われる。後円部は、東北第五

位の規模を誇る遠見塚古墳に相当する大きさ。かなりの地位にあった者の墓であることが分かる。現在、仙台南高等学校の

敷地内に、直径50メートル、高さ約5.5メートルの円丘状マウンドが残っている。

●裏町古墳(西多貿) 主軸長50mを超える古墳。河原石積の竪穴式石室は盗掘されていたが、直径9cmの乳文鏡(獣

帯文鏡)、刀子、鉄鏃各1点が出土。周辺から須恵器の器台などが見つかっている。

●一塚古墳、二塚古墳(鹿野) 鹿野にあったが、現在は消失。明治39年、一塚古墳から竪穴式石室と凝灰岩製の石棺が

発見された。棺の中から鳥文鏡や勾玉などが見つかっている。6世紀前後のものと推定され、石棺と出土遺物は現在、東京

国立博物館に収蔵されている。二塚古墳は近世の絵図から前方後円墳と思われ、主軸長は30cm前後とみられる。

明治38〜9年頃、凝灰岩製の石棺が出土している。

●大野田古墳群(大野田) 中小規模の円墳を中心とした群集墳。5世紀後半〜6世紀前半のものと思われる。現在、王ノ

壇古墳、春日社古墳の墳丘が残っている。

●富沢窯跡と三神峯古墳(三神峯) 富沢窯跡は埴輪や瓦を焼いた窯跡である。調査された一基は5世紀後半から6世紀初

めの埴輪窯で、出土したのは、円筒埴輪と朝顔型埴輪など。ここで生産した埴輪は、大野田古墳など名取・広瀬川流域の古

墳に使用されたと考えられている。東北で行われていた窯業の様子を知るうえで貴重な遺跡。窯跡の上の公園内には、三神

峯古墳群がある。その中の1つから富沢窯跡系列の埴輸が発見され、両者との関係が注目された。埴輪をもつ円墳で、完全

な形をとどめるのは県内でも数少ない例である。

●栗遺跡(西中田) 40軒の竪穴式住居が発見されたほか、特徴のある甕や坏が出土したことで有名な遺跡。それらの土

器は「栗囲式土師器」として知られ、7世紀代の土師器の標準資料として用いられている。仙台平野における古墳時代末期

を代表する集落跡で、考古学史的にも貴重な遺跡だ。

●戸ノ内遺跡(四郎丸) 戸ノ内遺跡から発見された方形周溝墓は、県内では最大クラス。四角形の墓は、幅4〜6mの溝

に囲まれている。周溝墓壁面に、壺が供えられていることも注目される。

●安久東遺跡(西中田) 日本でも数少ない前方後方型の周溝墓。JR南仙台駅の西側付近に位置するこの遺跡からは、古

墳時代の遺構や土師器壺類のほか、平安時代の住居跡なども見つかっている。

参考 : 仙台市教育委員会1992「仙台の遺跡」

--------------------------------------------------------------------------------

●兜塚古墳(根岸) 帆立貝形の前方後円墳。出土した埴輪から五世紀後半ごろ造られたと思われる。後円部は、東北第五

位の規模を誇る遠見塚古墳に相当する大きさ。かなりの地位にあった者の墓であることが分かる。現在、仙台南高等学校の

敷地内に、直径50メートル、高さ約5.5メートルの円丘状マウンドが残っている。

●裏町古墳(西多貿) 主軸長50mを超える古墳。河原石積の竪穴式石室は盗掘されていたが、直径9cmの乳文鏡(獣

帯文鏡)、刀子、鉄鏃各1点が出土。周辺から須恵器の器台などが見つかっている。

●一塚古墳、二塚古墳(鹿野) 鹿野にあったが、現在は消失。明治39年、一塚古墳から竪穴式石室と凝灰岩製の石棺が

発見された。棺の中から鳥文鏡や勾玉などが見つかっている。6世紀前後のものと推定され、石棺と出土遺物は現在、東京

国立博物館に収蔵されている。二塚古墳は近世の絵図から前方後円墳と思われ、主軸長は30cm前後とみられる。

明治38〜9年頃、凝灰岩製の石棺が出土している。

●大野田古墳群(大野田) 中小規模の円墳を中心とした群集墳。5世紀後半〜6世紀前半のものと思われる。現在、王ノ

壇古墳、春日社古墳の墳丘が残っている。

●富沢窯跡と三神峯古墳(三神峯) 富沢窯跡は埴輪や瓦を焼いた窯跡である。調査された一基は5世紀後半から6世紀初

めの埴輪窯で、出土したのは、円筒埴輪と朝顔型埴輪など。ここで生産した埴輪は、大野田古墳など名取・広瀬川流域の古

墳に使用されたと考えられている。東北で行われていた窯業の様子を知るうえで貴重な遺跡。窯跡の上の公園内には、三神

峯古墳群がある。その中の1つから富沢窯跡系列の埴輸が発見され、両者との関係が注目された。埴輪をもつ円墳で、完全

な形をとどめるのは県内でも数少ない例である。

●栗遺跡(西中田) 40軒の竪穴式住居が発見されたほか、特徴のある甕や坏が出土したことで有名な遺跡。それらの土

器は「栗囲式土師器」として知られ、7世紀代の土師器の標準資料として用いられている。仙台平野における古墳時代末期

を代表する集落跡で、考古学史的にも貴重な遺跡だ。

●戸ノ内遺跡(四郎丸) 戸ノ内遺跡から発見された方形周溝墓は、県内では最大クラス。四角形の墓は、幅4〜6mの溝

に囲まれている。周溝墓壁面に、壺が供えられていることも注目される。

●安久東遺跡(西中田) 日本でも数少ない前方後方型の周溝墓。JR南仙台駅の西側付近に位置するこの遺跡からは、古

墳時代の遺構や土師器壺類のほか、平安時代の住居跡なども見つかっている。

参考 : 仙台市教育委員会1992「仙台の遺跡」

--------------------------------------------------------------------------------

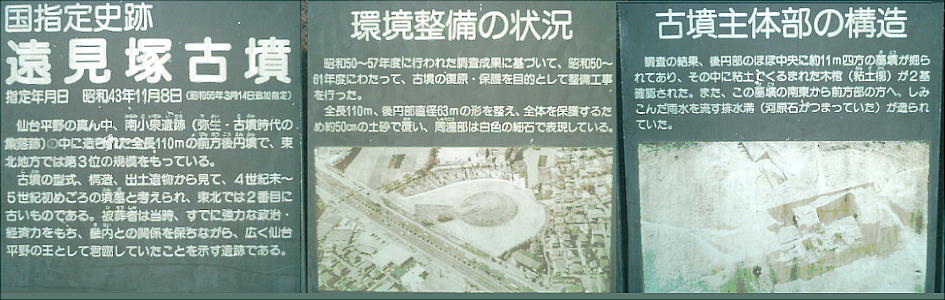

環境整備された当時の遠見塚古墳(下は整備中、小学校全体より広い。)。(仙台市教委1992)。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 遠見塚古墳

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 遠見塚古墳