Music: Eleanor Rigby

Music: Eleanor Rigby

「出雲大社」に5月14日からの「出雲大社大祭」(勅祭)を見に行くついでに、玉作遺跡と資料館を見に行った。Wifeの友 人から祭りに招待されたので、今回はWIFEと2人の出雲旅行。Wifeは宿泊する松江の街を見たかったらしいが、私があまり 遺跡ばかり見て歩くので、松江に着いたときは殆どの施設は閉館していた。でも松江城をめぐる「お堀船の旅」は1時間も かけて松江の街をめぐる船遊びで、結構喜んでいた。

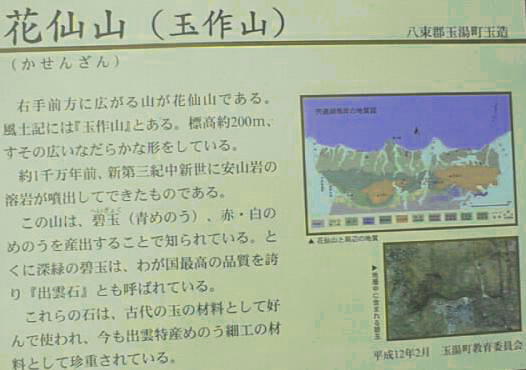

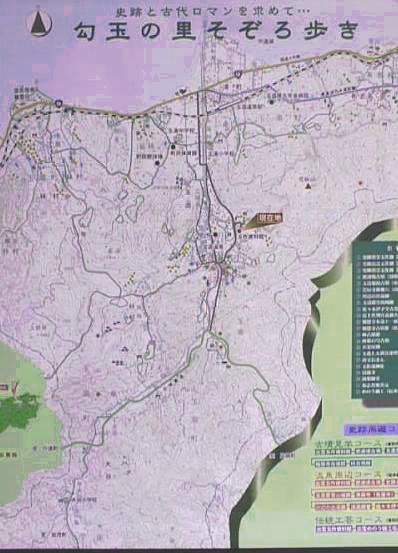

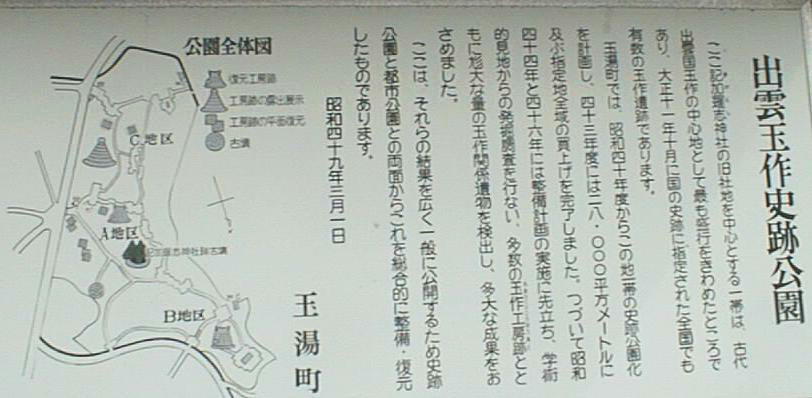

出雲における古代の玉作り遺跡の存在は、「古語捨遺」( 807年)や「延喜式」(927年)などの文献からも推定されていた が、考古学上の発見は明治時代になってからの事である。松江市の西隣の玉湯町は、宍道湖の南岸東寄りに位置している。 この地で玉作りが盛んに行われたのは、玉材料の原石を算出する「花仙山」(かせんざん)があったからであり、宍道湖に そそぐ玉湯川の周囲を中心に、多数の玉作り遺跡が点在している。 昭和44年から63年にかけて行われた発掘調査によって、とくに多数の玉作り関連の遺跡が発見された、宮垣、宮ノ上、玉ノ 宮の3地区が国指定の遺跡となった。宮垣地区は、花仙山の西麓にあり、28,000 平方mの広さがある。玉造温泉街を見下ろ し、宍道湖が眼下の景勝地にある。宮ノ上地区は、宮垣地区から川をさらに400mほど遡った川沿いの斜面にあり、「玉作湯 神社」の境内を中心にしている。玉ノ宮地区はさらに上流で玉湯川の支流、湯田川沿いの谷間にある。

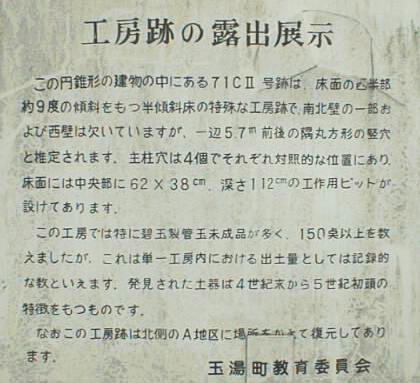

3地区では宮ノ上地区が最も古く、弥生時代の最終末期頃には玉作りが始まっている。各地区で使用された玉の材料は、花 仙山から算出する碧玉、メノウ、水晶、滑石などである。史跡公園のある宮垣地区からは、昭和 44年と46にかけて3次にわ たる調査の結果、古墳時代から平安時代に至る約30件の工房跡、玉の未製品や砥石、穴を開ける鉄製工具などが出土し、玉 類は管玉、勾玉、切子玉、丸玉などが大量に出土し、一括して重要文化財に指定された。

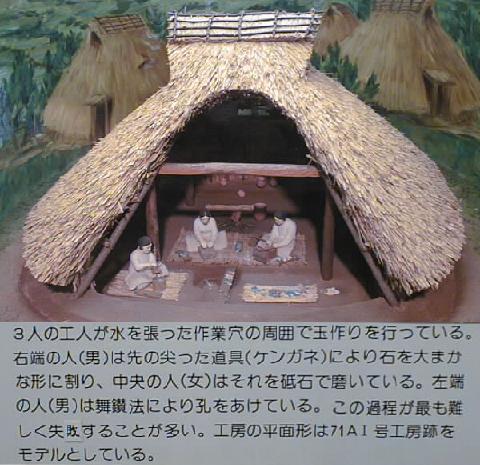

広さ約3万平方mの公園内には、工房跡を保存・公開している施設や、工房跡の位置を示す台座、復元された2棟の工房住 居などが整備されている。また公園の中心施設である「玉作資料館」は、全国でも唯一の「玉作り」資料館である。館内に は「古代出雲の玉作り」を中心テーマにした常設展示や、近世・近代の玉作りの伝統工芸、大正・昭和期まで行われていた 玉作りの工具や製品などが展示されている。

上左奥の復元された「竪穴式住居」の中は下のようになっていたらしい。勿論想像だが、おそらくこのような工房だったのだろう。

その他の玉造遺跡群

工房跡の遺跡と重なって、玉湯川沿いに今も温泉旅館が軒を並べる「玉造温泉」街がある。この温泉は日本最古の歴史を持 ち、「出雲国風土記」にも記事がある。平安時代には清少納言が「枕草子」にも書いている。遺跡公園からは歩いて5分で、 玉作りに疲れた古代の職人達もこの温泉に入って一日の疲れを癒していたに違いない。

邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡めぐり/ 出雲・玉作遺跡

邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡めぐり/ 出雲・玉作遺跡