Music: Across the Universe

Music: Across the Universe

多摩ニュータウンNO.57遺跡 東京都多摩市 2004.1.10(土)

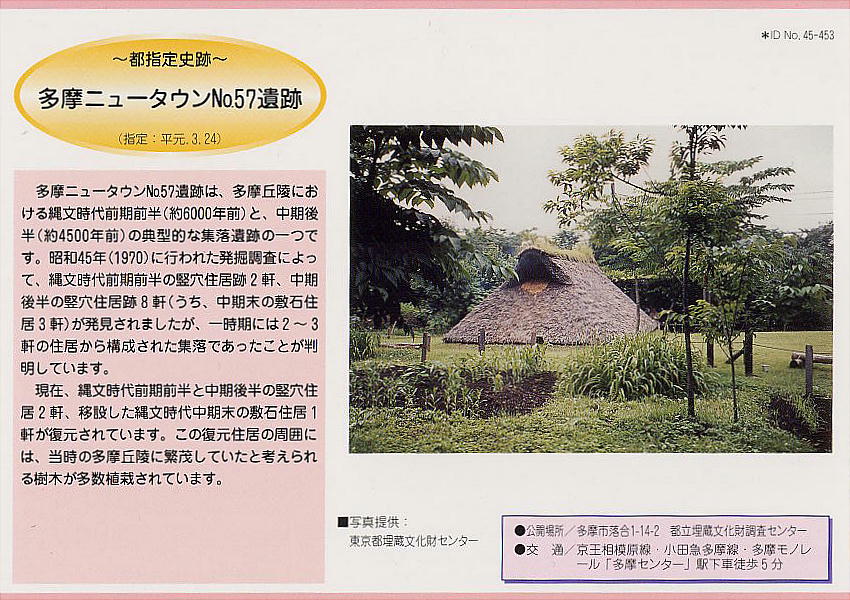

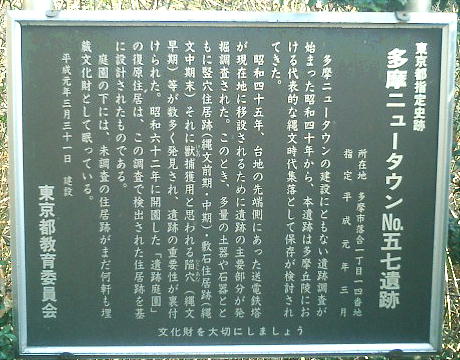

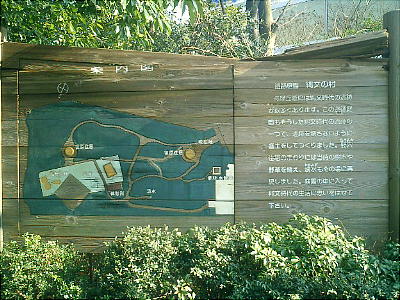

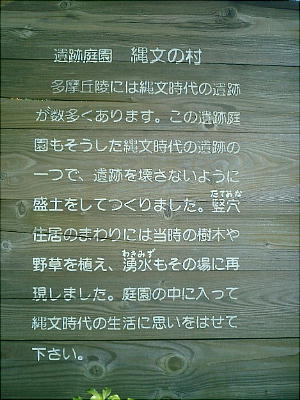

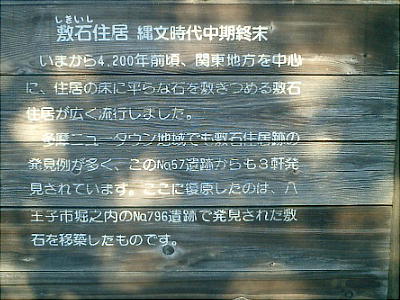

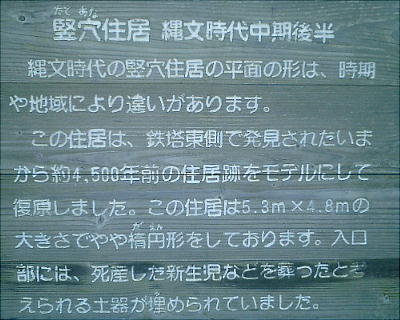

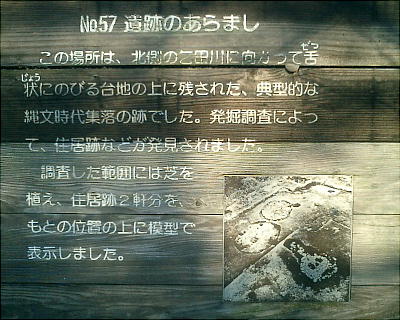

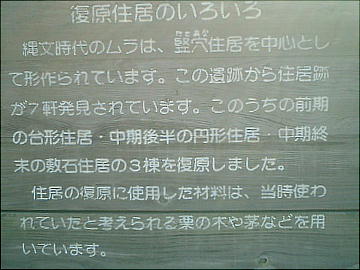

遺跡庭園「縄文の村」 復元住居跡・復元土器・復元縄文の森 「縄文時代前期前半(約6000年前)・中期後半(約4500年前)」 東京都埋蔵文化財センターに隣接する「縄文の村」には、多摩ニュータウン遺跡の、NO. 57遺跡(縄文時代集落)を復元 して、遺構に盛土し、景観を含めて保存展示されている。多摩ニュータウンには数百の縄文時代遺跡があり、その殆どは開 発から30年の間に発掘調査されており、いくつかが保存されている。NO. 57遺跡もその一つで、東京都埋蔵文化センタ ーの敷地内にある。また縄文の森には、トチノキ・クルミ・クリをはじめ50種類の樹木やゼンマイ・ワラビ、ヤマユリ等 を植栽して、縄文前期当時の植生が再現されている。ここには3棟の復元住居があり、週に3日、住居内の炉で焚火を行っ ており、住居の腐食化を防いでいる。訪れた日もオジサンが石炉で火を焚いていて、しばし縄文人の気分に浸れた。土間の 住居と敷石住居の跡も、加工して保存されている。また、周辺の畑ではアワ・キビ・ヒエ・ソバ・赤米・黒米等が栽培され ているらしいが、それっぽい所はなかったような。埋蔵文化センター内に常設展示室があり、多摩ニュータウン遺跡からの 出土物を見学できる。尚このNO. 57遺跡は、敷石住居が流行した縄文時代前期から中期にかけての遺跡だが、3万年前の 旧石器時代後期の石器も発見されている。 庭園の開園時間 午前9時30分〜午後5時00分(4月から11月) 午前9時30分〜午後4時30分(12月から3月) 休館日 年末年始(12月28日〜1月4日) 交通アクセス 京王相模原線、小田急多摩線「多摩センター」駅下車、徒歩5分

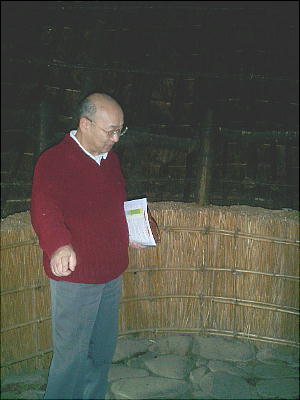

案内して貰った久保田さん。この駅には会社の研修で2、3度来たことがあった。ここに埋文センターがあったとは。

石敷き床と炉の跡(上右)。

久保田さんは、今回私を案内してくれて初めて埋蔵文化財センターへ来たらしい。ここへ来れば遺跡の情報があるんだ、と喜んでいた。

復元された縄文の森。冬なので立木はすっかり葉を落としている。

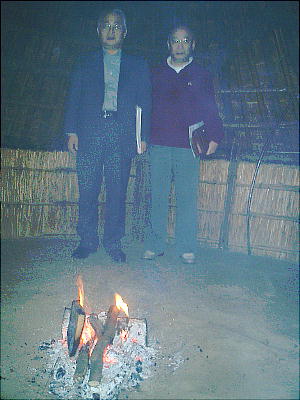

保存のために週3日、こうして住居内で火を焚いているそうだ。しばしオジサンと歓談する。復元住居は各地にあるが、こ うやって保存に力を入れている所は滅多にない。大抵は一度建てたら長いことほったらかしで、どうかすると屋根に使用し ている萱がバラバラに散逸し、返ってみすぼらしい状態になっている遺跡も多い。カビ臭くてとても中へ入れないような復 元住居が多い中、ここはすこぶる良心的である。火を焚いているせいで、カビ臭くもなくヘンな虫もいない。

縄文人のなれの果ての二人。

土間の住居跡と、石敷の住居跡。どっちが快適だったのだろうか。

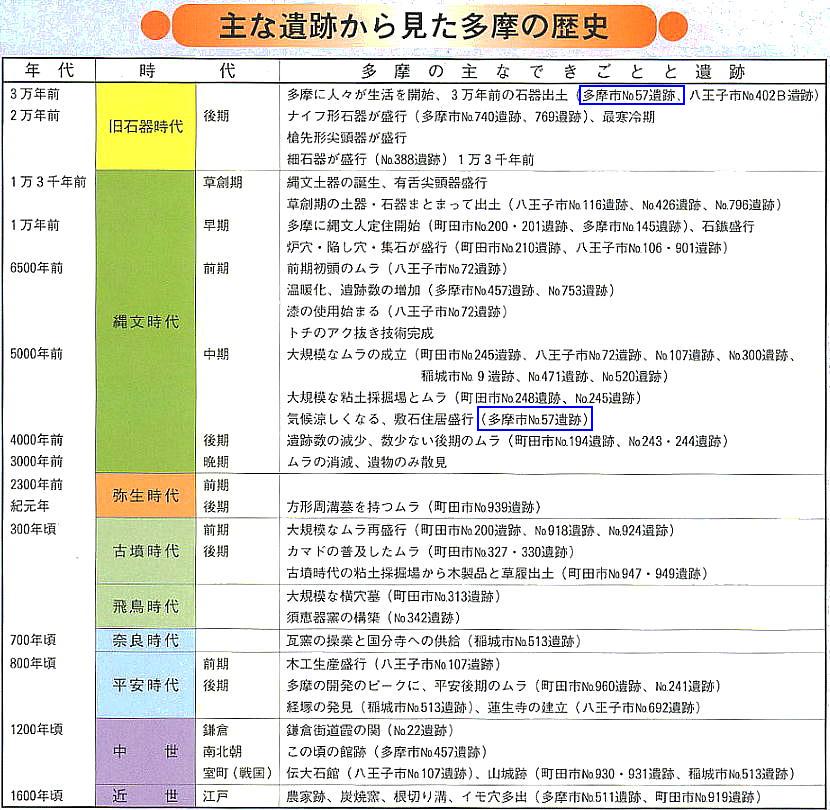

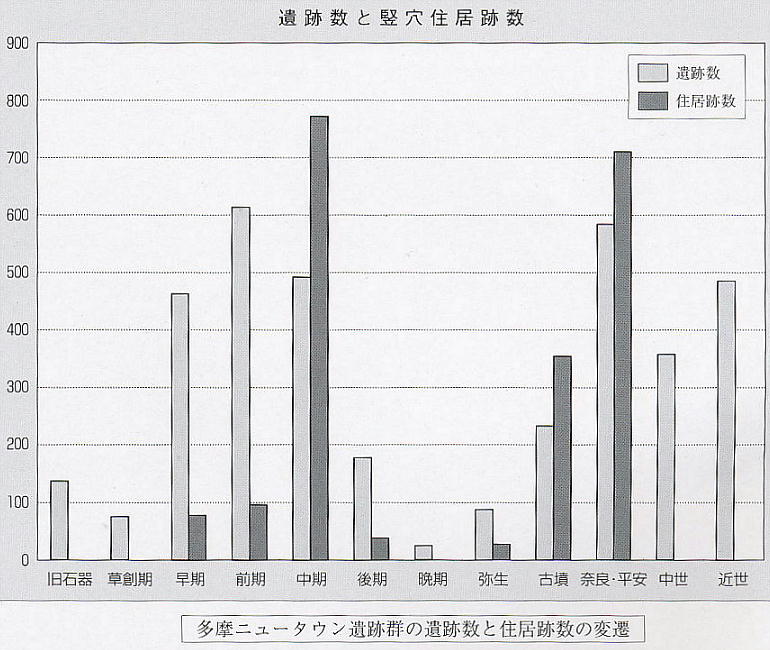

人々は、縄文時代に既に定着生活を送っていたというのは、もはや常識になってしまった。今では1万6500年前の旧石 器時代の定着跡も見つかっている。板東平野の多摩丘陵は、当時は森や林で覆われていたはずなので、人々の定着率は相当 に高かったのだろう。以下のグラフを見ても、縄文中期(約5000年前)の住居跡が圧倒的に多い。しかしこれが後期に なると極端に少なくなり、晩期には1軒もない。これは何を示しているのだろうか。

多摩ニュータウン遺跡については以下のような報告書が刊行されている。 舘野 孝 1988a 「多摩ニュータウンNo.57遺跡の調査−遺跡の概要と整備のあらまし−」東京都教育委員会 舘野 孝 1988b 「多摩ニュータウンの旧石器時代遺跡群」考古学ジャーナルNo.286号 ニューサイエンス社 舘野 孝 1990 「2.時期別の様相−主要遺跡の検討−(1)多摩ニュータウンNo.471−B遺跡」石器文化研究 山口慶一 1998 「多摩ニュータウンNo.811−B遺跡」『多摩ニュータウン遺跡』 東京都埋蔵文化財センタ一調査報告 第49集 永塚澄子・植田 孝・石川隆司・上條朝宏・舘野 孝 1989 「蛍光X線分析法による関東ローム層の元素分析−東京都多摩ニュータウンNo.471−B遣跡の土壌分析」 東京都埋蔵文化財センター研究論集VII

邪馬台国大研究 / 遺跡・旧蹟案内 / 多摩ニュータウンNO.57遺跡