Music: Woman in Red

Music: Woman in Red

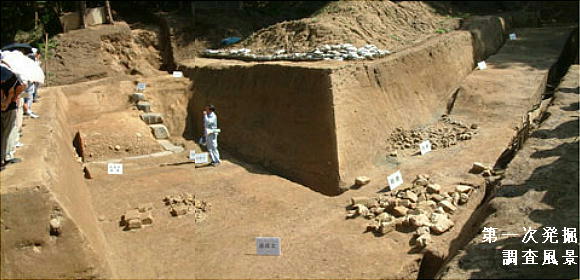

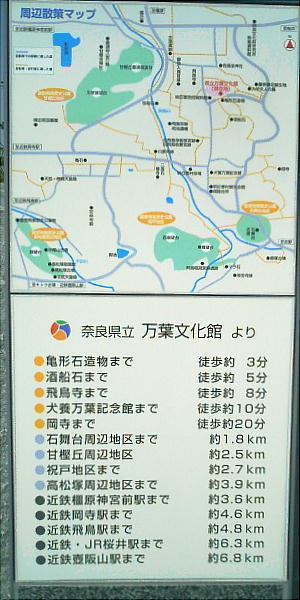

このページでの解説は、殆どそこから転載しています。

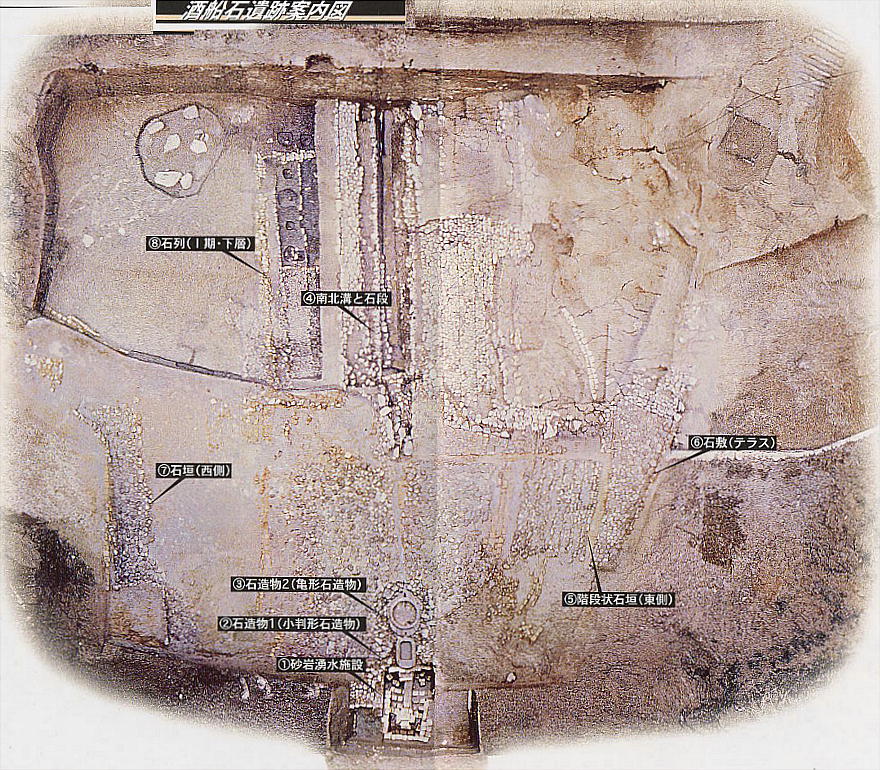

万葉館が建つ前の発掘調査の光景。まだ廻りには何もない。

それが今や、こんなに綺麗に整備されている。新しい明日香の名所になったようだ。

「天武天皇の正殿跡」と「蘇我馬子の邸宅跡」の現地説明会を見た後、亀形石を見に来た。こんな形で復元保存さ れているとは思っていなかったので、本物の「亀ちゃん」を見れて感激だった。万葉館が建った後、埋め戻されて いるのかもしれないと思っていたので、なおさら感激したが、遺跡にいた案内のじいさんは横柄だった。

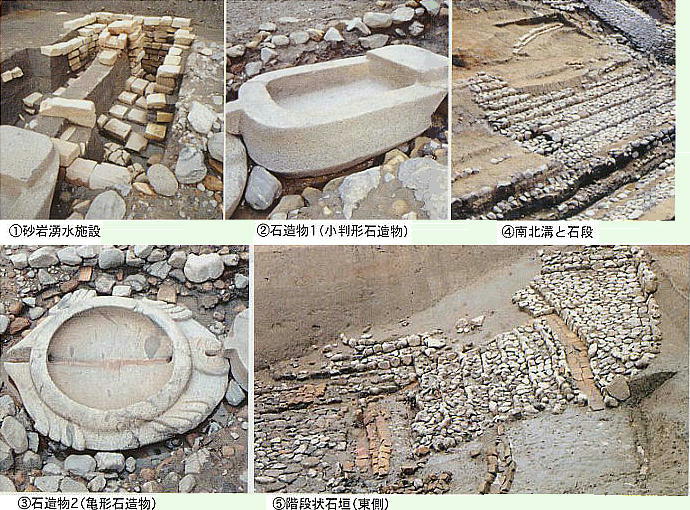

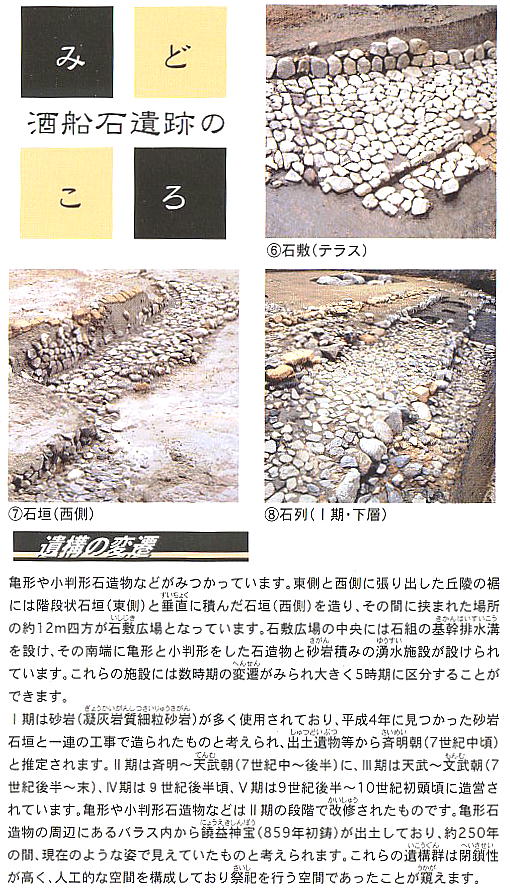

石造物などが確認されたのは、酒船石から北西約75メートルの丘陵にはさまれた扇状地で、約500平方メートルの 広さ。 石造物とそこから続く導水路、石垣と付随する排水施設、石敷き、石組み階段、石敷きテラスなどで構成 されている。(奈良新聞 2000年2月23日 )

砂岩をコの字形に積み、中央に取水塔を設けた例のない構造。女帝・斉明天皇(在位六五五〜六六一)が営んだ水 の祭祀(さいし)を具体的に解明する重要な手がかりとなりそうだ。湧水施設は亀形石の南にある小判形石造物の さらに南側から発掘された。砂岩のブロックを十一段積んで、東西一・八メートル、南北二・四メートル以上、高 さ一・三メートルのコの字形の囲いを造り、中央にも砂岩を十一段積み上げ四角い取水塔(縦横〇・六メートル、 高さ一・三メートル)を設けていた。取水塔の上部には、北側に傾斜した溝(幅二十センチ、深さ六〜九センチ) を彫り込んだ砂岩一個が置かれ、その上にはふた石二個がかぶせられていた。何らかの方法で取水搭の上部にわき 水を上げ、溝付きの石と、その二・五メートル北側にある小判形石造物の間に木製の樋(とい)を渡すなどして水 を流したと見られる。 このほか、石造物の北側に広がる石敷きの下に、砂岩の暗渠(あんきょ)(約五メートル)を確認。斉明天皇の時 代に築かれた当初は、すべて砂岩敷きだった可能性が高くなった。また、小判形のわきからは平安時代前期(九世 紀半ば)の皇朝十二銭、饒益(にょうやく)神寶(しんぽう)も見つかり、平安期まで改修を繰り返しながら、使 用されていたことも判明した。( 読売新聞 2000年5月24日22:12)

花こう岩製の小判形石造物は水をためるだ円形の水槽で、貯水槽の長さは約95センチ、幅約60センチ、深さ約20セ ンチ。南側のつくり出し部分に湧水をためるものを置き、貯水槽に水を導くようになっている。一方の亀形石像物 は、全長約2.4メートル、幅約2メートル。1石の花こう岩を使い、顔を南に向けた4本の手足を持つ亀の形に 彫られている。甲羅の部分は円形にくり抜かれていて、内径約1.25メートル、深さ約20センチ。顔の鼻にあたる部 分に2つの穴があり、小判形石造物の突起から水が流れ込むようになっている。水は甲羅部分を通って、しっぽ部 の穴から抜け、12メートル四方の石敷きのほぼ中央を北に延びる水路に流れる構造になっている。 (奈良新聞 2000年2月23日 )

道教の世界観で仙人が住む蓬莱山(ほうらいさん)を支える大亀をモデルにしたと考えられ、遺構は道教の神仙世 界を再現したともみられる。南北溝の延長線上の南75メートルの丘陵上に「岡の酒船石」があり、斉明天皇が斉 明2年(656)に築いた、と日本書紀が伝える「宮の東の山の石垣」とみられる石垣が、既に近くの斜面から見 つかっている。専門家の中には、石垣は斉明天皇が「田身嶺(たむのみね)」に建てたとされる道教風の両槻宮の 一部とする説もある。石垣と今回の遺構が同じ石材だったことから、村教委は「広場は以前に見つかっている石垣 と同時期に造られた一体の施設」とみている。(毎日新聞 2000年2月22日)

東側の石垣は8段の階段状になっていて、南北長約6メートル、高さ約2メートル。山すそに沿って花こう岩を積 み上げている。西側の石垣は2段分が残り、1段分は天理産の砂岩が使われている。このほか、石敷きの一部や排 水路にも天理産の砂岩が使われ、花こう岩との色彩の対比から装飾性を考慮して建造したと考えられている。 (奈良新聞 2000年2月23日 )

亀形石造物は、しっぽ部に栓をし、水をためて使っていたとみられるが用途は不明。また、亀の顔の延長は酒船石 につながることが判明したが、関連性についてはよく分かっていない。さらに、空間全体に関しても、何らかの祭 祀(さいし)場所であったのか、供宴に使われた苑池のようなものであったのかも不明のまま。しかし、日本書紀 の斉明2(656)年の「宮の東側に築いた石垣」が酒船石遺跡と関連する可能性はさらに強まり、両槻宮の存在や酒 船石の性格解明での大きな手がかりになりそうだ。 (奈良新聞 2000年2月23日 )

「亀ちゃん」遺跡の入り口まで戻り、その脇から酒船石へ昇っていく。

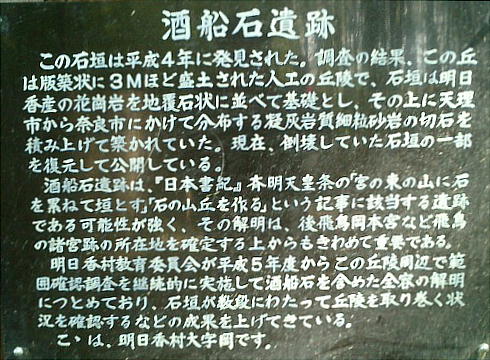

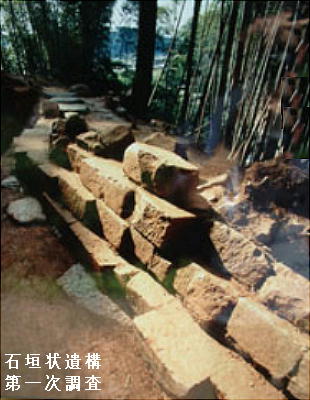

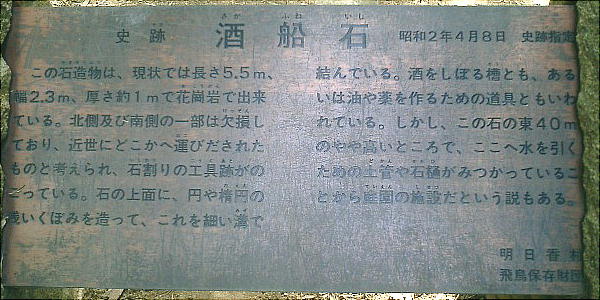

下左の小屋のような建物の中に、石垣状遺構を復元してある(上)。このような石段が、この山の斜面に何段にも 連なっていた。日本書紀の「斉明天皇2年(656)是歳条」には、有名な田身嶺の周垣と両槻宮および「狂心の渠」 と石垣のことは、以下のように記されている。 時に、事を興すことを好ゐたまひ、すなわち水工をして渠(みぞ)を穿(ほ)らしめ、 香具山の西より石上山に至る。 舟二百隻を以(も)ちて、石上山の石を載(つ)みて、流れの順に宮の東の山に控引(ひ)き、 石をかさねて垣(かきね)とす。時の人謗(そし)りて曰く、 「狂心の渠。損費(そこないついや)すこと、功夫(こうふ)三万余。造垣(かきねづくり)功夫七万余。 宮材(みやのき)爛(ただ)れたり。山椒(やまのすゑ)埋(うず)もれたり」といふ。 また謗りて曰く、「石の山丘を作り、作る随(まにま)に自ずから破(こわ)れなむ。」といふ。 ここに言う「宮の東の山」は、岡本宮が明日香村岡の板蓋宮伝承地と呼ばれたところにあったから、その東すなわ ち酒船石のある丘とその付近の丘陵と考えられる。平成四年に酒船石のある丘の中腹から、砂岩の切石を四段に積 んだ石垣が数十メートルにわたって発掘され、この推定が裏付けられた。想像通り、酒船石の丘が「石を累ねて垣」 としたという「宮の東の山」であったといえる。「宮の東の山」における石垣の用途については、「頂に酒船石を 置く丘を美化する修師的な施設とみるべきで、換言すれば立体的な庭園を飾る設備である」(直木孝次郎)、とい うのが一般的。酒船石の丘の北の麓から出土した亀形右・小判形石の水槽、石敷広場等は、この酒船石から流れ出 てくる水を受け取っていたのである。

くさびが打ち込まれて岩が裁断されている。両側を割っているので、本来はこの倍くらいあるほどの大岩だったの だ。おそらくは、中世頃になって、この大岩の持つ意味もわからない連中が、家の土台か寺の礎石か何かの必要性 にせまられてたたき割ったに違いない。残っていればこの施設の全容解明に相当役立っただろうに。

上の説明は、この下の「亀ちゃん」が発見されるずっと前からある説明板だ。ここにあるように、従来は「謎の巨 石」と言われ、書かれているような諸説が出ていたが、結局最後にある「庭園の施設」だったわけである。ここか ら下の「亀ちゃん」へ上部からの水を供給していたのだ。それにしてもこのあたり一画は、相当大規模な施設だっ たことがわかる。

酒船石遺跡の前に立つ「奈良県立万葉文化館」。上の写真右奥が万葉文化館で、左側は飲食店と土産物屋である。 「亀ちゃん」もこの施設を建設する為の調査発掘で発見された。万葉館建設には相当反対運動も起きていたが、と うとう建ってしまった。ここは博物館というよりも、図書館や学習室が一緒になった、市民文化センターといった 感じである。館によれば、その基本理念は以下のようになっている。 「万葉のふるさと・奈良にふさわしい『万葉集』を中心とした古代文化に関する総合文化拠点として、国内外から 多くの人たちが訪れ、楽しみ、学ぶことのできる機能と魅力を備えた「万葉文化館」が平成13年9月15日(土)、 明日香村に開館しました。万葉文化館は、日本の古代文化に関する調査・研究機能(万葉古代学研究所)、万葉に 関する文化の振興を図る展示機能(万葉ミュージアム)、万葉集に関する情報の収集提供を行う図書・情報サービ ス機能(万葉図書・情報室)を併せ持つとともに、事前の発掘調査で明らかにされた文化財についても、その保存 に努めるとともに、復原展示などで創造的に活用することにより、遺跡と共存する総合文化施設をめざしています。 『万葉集』は、古く5世紀から、8世紀にかけて詠まれた4,500余首を収めたわが国最古の歌集で、日本人の 心の古典、言葉の文化遺産といえます。そのなかでも、奈良を対象に詠まれた歌が最も多く、また、県内各地には 『万葉集』ゆかりの歴史的風土・自然景観が多く残されています。」(HPより) 下の写真が万葉文化館の正面である。入館料600円だったので、今回はパスした。

明日香の里は梅満開で、ポカポカといい陽気に包まれて、古代散策にはもってこいの一日だった。

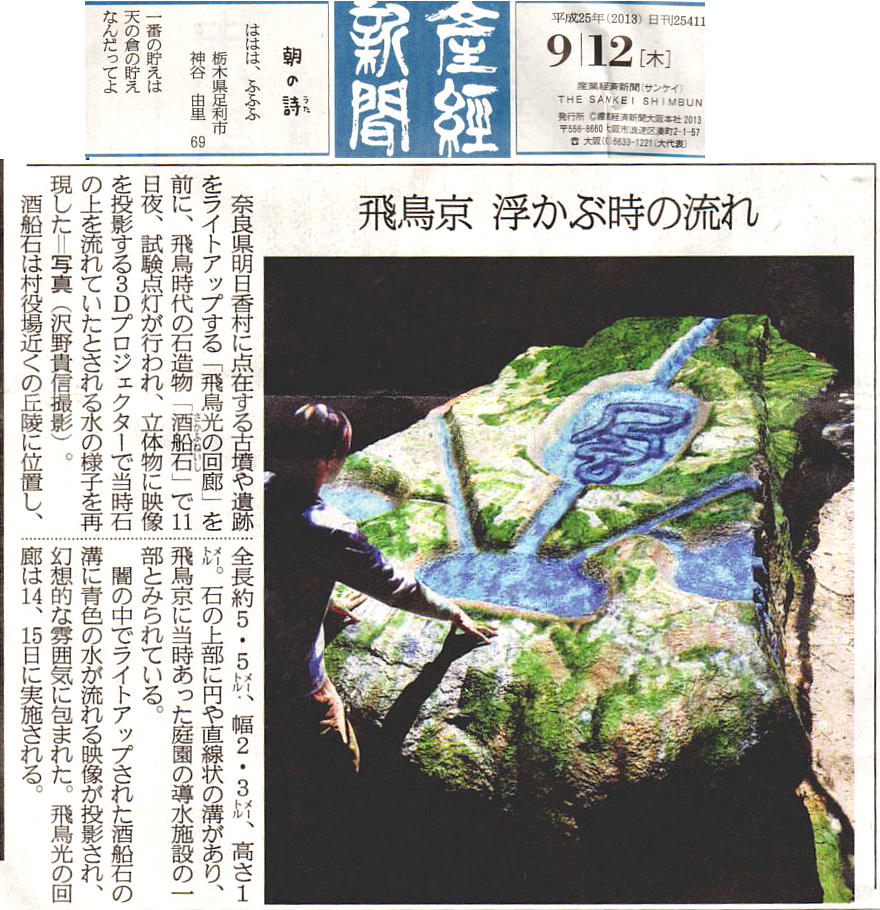

大和古代ニュース 酒船石 南斜面に石垣 明日香村で 2003.9.11 -------------------------------------------------------------------------------- 「両槻宮」説強まる 奈良県明日香村の酒船石(さかふねいし)(国史跡)周辺の丘陵地を調査している同村教委は11日、酒船石の 南東約200メートルの南斜面で、L字に積まれた石垣の基礎石を確認したと発表した。石垣はこれまで部分的 に計5カ所で確認されており、全体像は丘陵全域を巡る総延長700メートル近くのものとみられる。斉明天皇 (594〜661)が築いたと日本書紀にある離宮「両槻宮(ふたつきのみや)」を巡る石垣との見方がさらに強まっ た。 今回、標高約140メートルの丘陵の尾根近くで、石垣の基礎石とみられる川原石(幅約30センチ、長さ約90 センチ、厚さ約35センチ)が階段状に10個近く見つかった。そばには切り石(一辺約30センチ)が多数あ り、川原石の上に積み上げた石垣が崩落したらしい。 この石垣は、これまで確認された5カ所の石垣と構造が一致。切り石の形状などから高さ1メートル余りの石垣 だったとみられる。村教委は「石垣の規模は、日本書紀にある斉明2(656)年に7万人を動員し造成した両 槻宮の記述と合致する」としている。現地説明会は13日午前10時から午後3時まで。 問い合わせは明日香村文化財課(0744-54-5600)へ。 -------------------------------------------------------------------------------

酒船石の南東の丘陵で出土した石垣の基礎石=明日香村で

奈良新聞 2003年9月13日 酒船石遺跡は大嘗宮? 天武天皇が豪華改修 -------------------------------------------------------------------------------- 明日香村教委主事が新説 飛鳥時代の大規模な石垣が見つかった明日香村岡の酒船石遺跡は、天皇が大嘗祭(だ いじょうさい)を営む「大嘗宮」とする新説を、村教育委員会の相原嘉之主事が、このほど発行された論文集に 発表した。大嘗祭は即位した天皇が権威を示す特別な儀式で、天武・持統朝(672−697年)ごろから始まったと 考えられている。酒船石遺跡では、総延長 700メートル以上の石垣が村教委の調査で見つかり、日本書紀に記さ れた斉明天皇(在位655−661年)の「石の山丘」に当たるとされている。 一方、丘陵の北側では亀形石造物を中心とする導水施設が平成12年に出土。斉明朝から持統朝にかけて、水を使 った祭祀が行われたらしい。飛鳥時代の大嘗宮は見つかっておらず、相原主事は平城宮跡の遺構をもとに天武朝 の大嘗宮を考察。平城宮では大きく3つの区画に分かれており、神事を行う悠紀(ゆき)院=東側と主基(すき) 院=西側、みそぎのための廻立(かいりゅう)殿=北側があった。 相原主事は天武朝の大嘗宮にも東西対称の空間と廻立殿から入る北側の入り口を想定。飛鳥浄御原宮には設営に 適した場所がなく、「宮外のいずれかの場所に求める必要がある」とした。 これらの条件は酒船石遺跡に該当。同遺跡の丘陵は酒船石をはさんで東尾根と西屋根に分かれており、それぞれ の尾根に悠紀院と主基院、亀形石造物周辺に廻立殿が営まれた可能性があるという。亀形石造物(導水施設)で みそぎを済ませたのち、丘陵の施設に入って儀式を行ったらしい。 通常の大嘗宮は仮設だが、天武天皇は大嘗祭に匹敵する大規模な新嘗祭(にいなめさい)を毎年営んでおり、常 設だった可能性を指摘。隣接する飛鳥池遺跡では、新嘗祭の米に付けた天武六( 677)年の木簡が出土している。 亀形石造物などの導水施設が天武朝に大改修されていることにも注目。相原主事は「斉明朝から祭祀施設として 使われ、天武天皇が大嘗宮としてより豪華に改修したのではないか。酒船石遺跡は律令初期の大嘗宮の条件を満 たしている」と話している。 --------------------------------------------------------------------------------

祭祀空間とみられる丘陵北側の導水施設。柱(右下)には

サクラなどの特殊な木が使われていた(明日香村岡の酒船石遺跡)

邪馬台国大研究・ホームページ / 遺跡めぐり / 飛鳥・酒船石遺跡