Music: 夜明けのスキャツト

Music: 夜明けのスキャツト

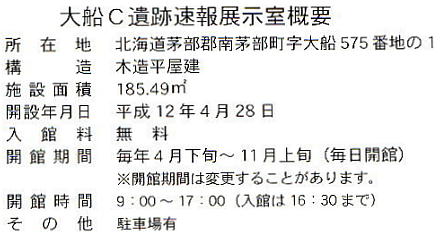

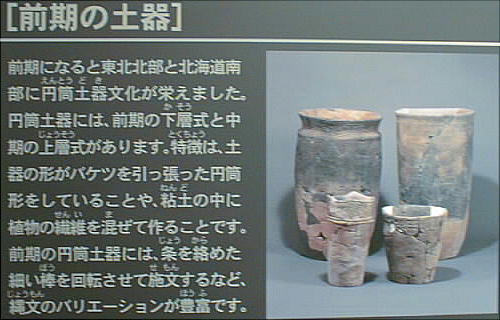

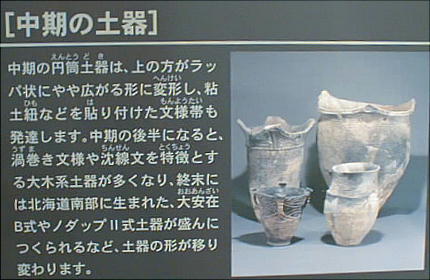

|

向かい合わせに建っている。端の車は同じもの。

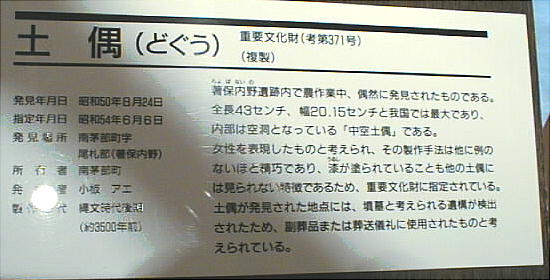

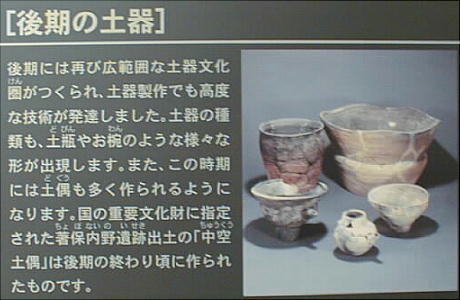

中空土偶の現物は、今、文化庁主催の「2001年発掘展」で各地を廻っているそうである。 来年には新装なった大阪市博物館(仮称)にも来るそうだから楽しみだ。 その後は、なんと「大英博物館」に貸し出される予定だそうだ。

|

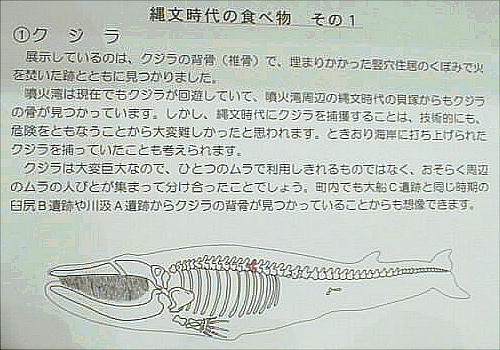

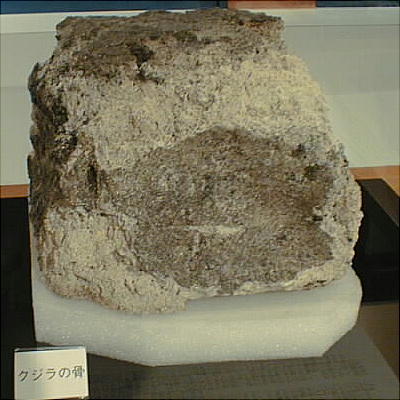

上右のクジラの骨は、発掘された当時は四隅から短い骨が延びていた。運搬時、

ケースに入りきれないというので折ってしまったのだという。何という事を!

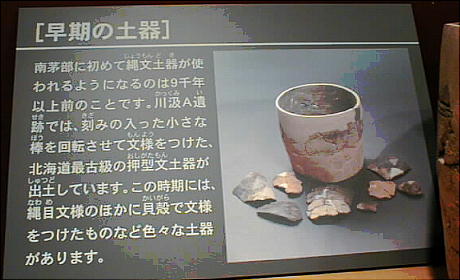

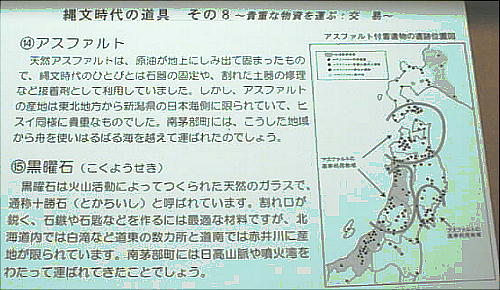

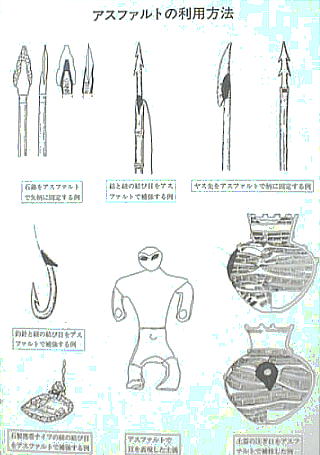

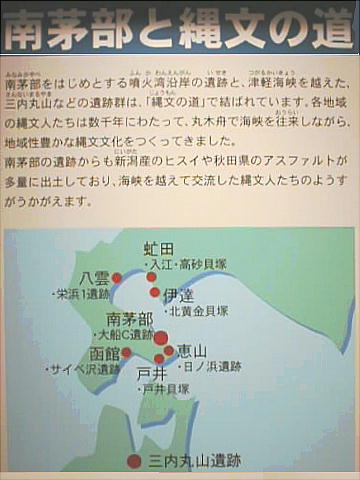

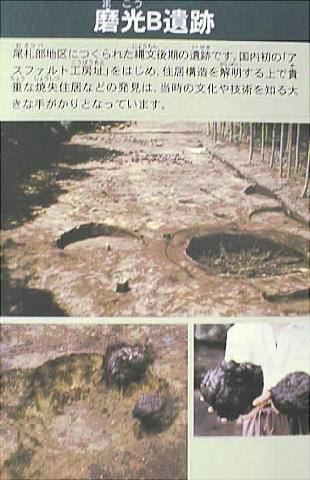

上の写真、上部の黒い塊がアスファルト塊である。遠く秋田県から運ばれて

きたものらしい。糸魚川のヒスイと言い、縄文人の交易範囲の広さを物語る。

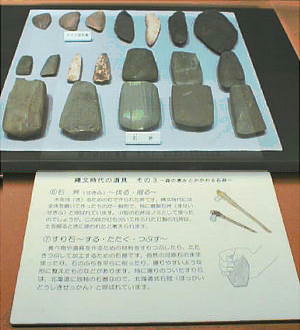

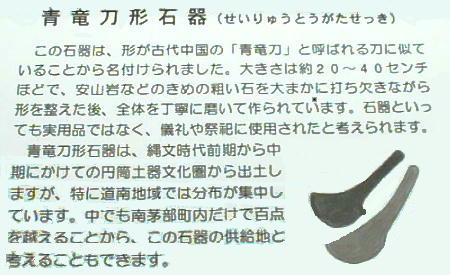

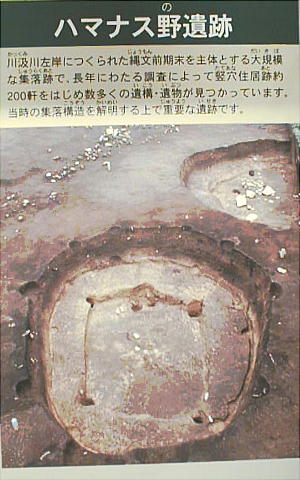

青龍刀型石器はこの地方だけで、臼尻B遺跡とハマナス野遺跡でそれぞれ55点、大船C遺跡で10点、臼尻台地から16点出土 している。合計136点もの、未製品、仕掛品の石器があるのだ。通常縄文遺跡からは、この石器は1,2点しか出土しないとこ ろから、この地方が「青龍型石器の生産センター」だった事が分かる。三内丸山遺跡でもたしか 1,2点しか展示されていな かった。それにしても、この石器は一体何に用いたのだろうか? 勿論刀ではない。古い図鑑などを見ると、これでサケを 殴って捕っている絵をよく見かけるが、こんな形のものがサケ捕り用にわざわざ製作されたとは思えない。一般的には祭祀 用ということになっているようだが、何か使用目的があったような気がする。

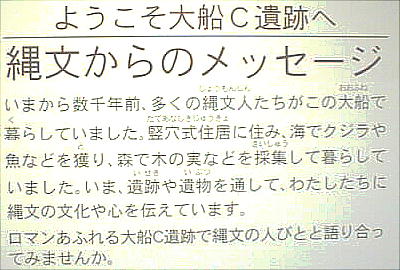

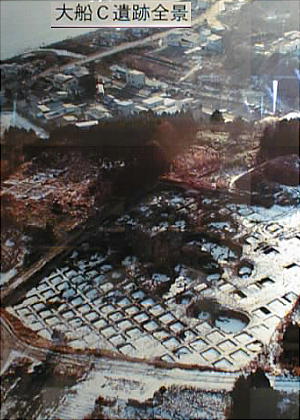

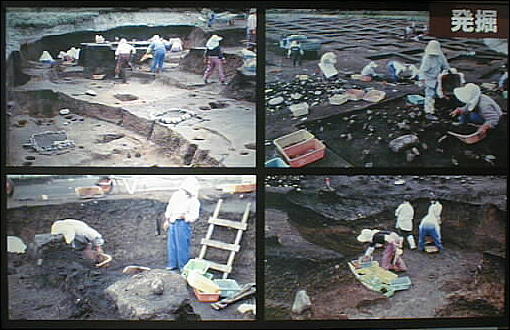

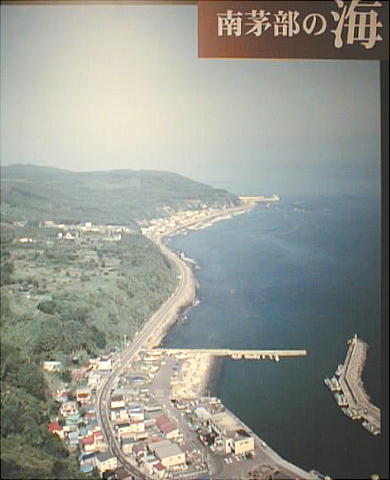

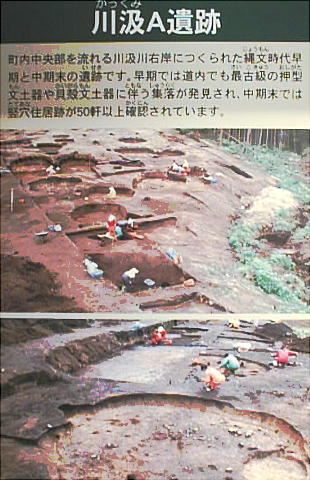

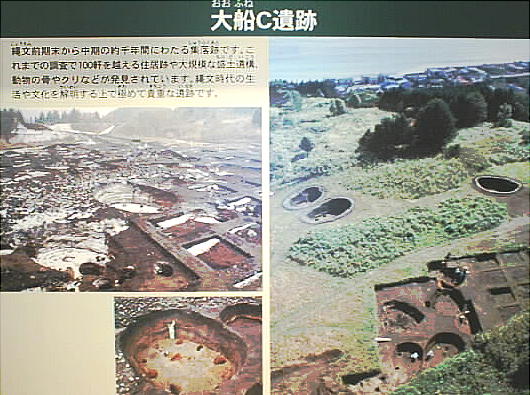

南茅部(みなみかやべ)町の地形は、道南地方に多い、いわゆる”ふんどし町”である。沿岸に沿って市街地、家並みが並 び、山が背後に迫っている。しかたなしに、道路や学校等の公共施設は海岸の高台に作らざるを得ない。そして遺跡が発見 されるという訳だ。実は、の標高10m〜40mの低位海岸段丘が遺跡の集中地帯なのである。 大船C遺跡も、町営の「大船霊園」を作る計画の事前調査で発見された。最初の調査で96軒の縦穴住居跡が見つかり、遺跡 の総面積は20,000平方mもあることから、全域を発掘すれば600軒以上の住居跡があるのではないかと言われている。

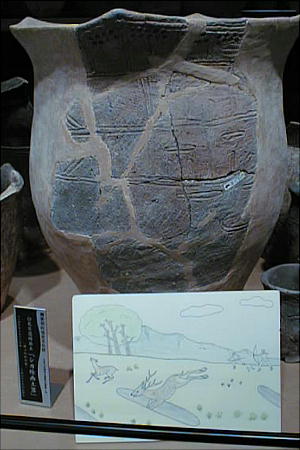

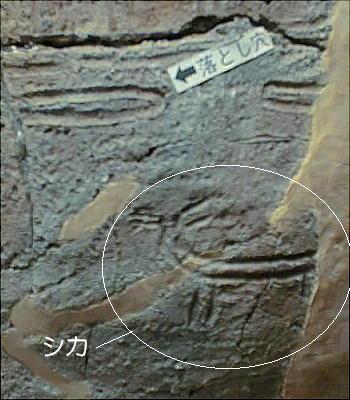

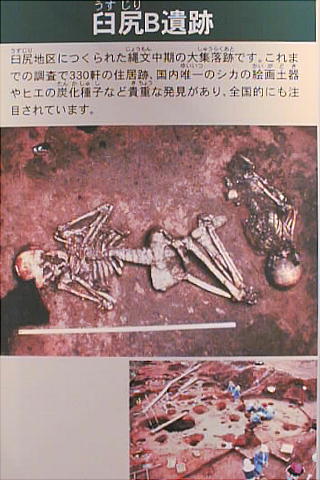

山野にシカや猪を求め、噴火湾に入ってくるクジラやマグロを追い、豊富な木の実を採集して縄文人達は牧歌的な生活をし ていた、というイメージにぴったりの町である。勿論、病気やケガや、思いがけないアクシデントに見舞われたりもしただ ろうが、概して縄文時代はそれに続く弥生時代からを考えると実に牧歌的である。争った形跡の人骨は弥生時代のそれに比 べると皆無と言っていいほどだ。旧石器時代の終わり頃も含めて数万年間、その生活のパターンは殆ど変わっていない。

弥生時代になると、人々は急速にその生活パターンを変化させていく。住居を改良し、農具を改良し、栽培や家畜を殖やし、 生活をより高度なものへと意識し始めるのである。そして富を蓄える事を思いつく。高床式の倉庫を造り、そこに収穫した 穀物を貯蔵する。そして、それを狙う輩が出没し、戦いが始まる。 渡来人達のもたらした文化や生活用具は、確かに人々の生活を豊かにし、飢えを減少させたが、一方では今日にも続いてい る「競争心」と「射幸心」を生んだ。これが意識を改革しより高度な精神世界への窓口も開いたのである。

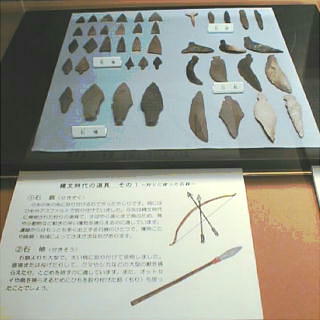

しかしながら、数万年間殆ど変わらず祖父から孫へ、またその孫へと、変わらぬ狩猟・採集生活を伝授してきた縄文人達の 生活のほうが、何となく「良い生活」に思えるのはなぜだろう。 変わり映えしない石の鏃(やじり)を棒の先に付け、みんなで一斉にシカに向かって投げる。孫は爺さんから、或いは父親 から教わった、魚取りの方法で川や海に入り、その日の収穫に一喜一憂する。(縄文人の平均寿命を考えると、祖父と孫が 一緒に狩りに出ることは無かったかもしれない。) 有り余る時間の中で、今日から見れば芸術的ともいえる土器や土偶の製作に熱中する。夜明けとともに起き、夕暮れととも に寝る。こういう生活がなんと数万年の間続いたのである。考えてみれば、人類が一番幸せだった時期はこの「縄文時代」 かもしれず、もうそれを人類が取り戻すことはできないのだ。

世界最古級の漆製品焼失 北海道で文化財事務所全焼 Asahi.com 2002.12.2928日午後11時40分ごろ、北海道南茅部町大船の埋蔵文化財調査団事務所から出火、木造平屋建て約620平方メート ルが全焼し、町内の縄文時代の遺跡から出土した土器や装飾品など7万〜8万点の大半が焼失した。垣ノ島B遺跡の墓から 00年8月に見つかった世界最古級の縄文時代早期(約9000年前)の漆塗りの副葬品も焼けた。 町教委によると、焼失した漆製品は糸か布状のものに漆が塗られ、ヘアバンドや腕輪、足飾りなどの装飾品に使われた。 垣ノ島A遺跡から発掘された漆塗りの注口土器(約3200年前)、乳幼児の足形を取った土版17枚(約6500年前) の大半なども焼けた。特別展の開催期間を除いて、重要な遺物は焼けた事務所内に所蔵していたという。 森署の調べでは、事務所は遺物を磨く作業に使用し、未整理の出土品などを保管していた。27日が仕事納めだったが、調 査員1人が28日に出勤し、午後1時ごろまで作業していたという。 事務所関係者によると、事務所内に火の気はないといい、道警は放火と失火の両面から捜査している。 町内には89カ所の遺跡がある。75年に出土の中空土偶が国の重要文化財に指定されるなど縄文時代早期〜晩期の貴重な 遺物が多数出土している。 ◇ ◇ <小林達雄・国学院大教授(考古学)の話> 漆は日本で発明されたのか、中国から渡来したのか結論が出ていない。焼けた装飾品は、それを解明する手がかりの一つだ った。縄文研究にとって大損害だ。事務所には発掘当時の写真、図面といった資料もたくさん保管されていた。遺跡と出土 品の価値を裏付ける証拠であり、痛手は計り知れない。 (19:17) (C)Copyright Asahi Shinbun Co., LTD. 冒頭写真の埋蔵文化財調査団事務所は燃えてしまっている。その後の第二報、第三報によれば、ここに掲げた写真等々の記 録、大船C遺跡に関する資料や、PC内のデータも全て消失してしまったという事で、もう遺跡の復元や遺物の復元も不可 能になったという事のようだ。記事では、「遺跡から出土した土器や装飾品など7万〜8万点の大半が焼失した。」とある ので、ここに掲げた出土品も無くなってしまったのかもしれない。全く残念な事だが、文化財の貯蔵のあり方を巡ってまた 論議を呼ぶことだろう。(2002.12.30 AM9:30) 12.30AM11:00、南茅部町の埋蔵文化財調査団へ電話してみた。年末にもかかわらず、町役場も埋蔵文化財調査団も出勤して いて、忙しい中、丁寧に質問に答えて頂いた。それによると、隣の「大船C遺跡展示室」は燃えて居らず、展示品は無事だ という事だった。また、南茅部町の他の遺跡からの出土物も、大半は別なところに置いてあって無事との事だ。「小物が多 いのでそれらを全部入れて新聞は7,8万と報道しましたが、燃えたのは一部です。」という事だった。

邪馬台国大研究 /博物館めぐり/大船C遺跡資料展示室

邪馬台国大研究 /博物館めぐり/大船C遺跡資料展示室