Music:Mr.Moonlight

Music:Mr.Moonlight99.9.15 福岡市西区

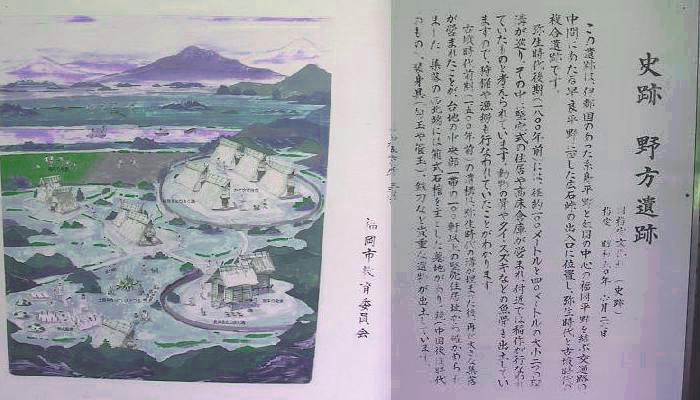

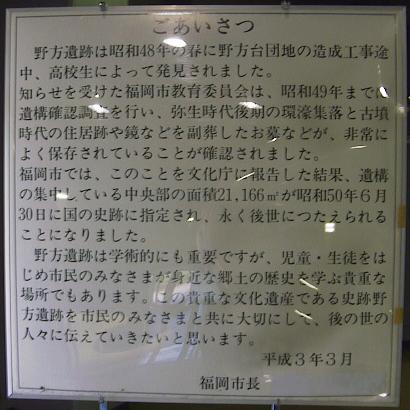

野方(のかた)遺跡は、早良平野に面した広石峠の出入り口に位置し、標高17〜20mの扇状地にあり、南北600m、東西200 mの南北に細長い台地にある。この近くには、このHPでも紹介している早良王国として知られる「吉武高木・大石遺跡」 や「丸隈山古墳」、「今宿大塚古墳」など多くの遺跡がある。遺跡は昭和48年の春、住宅地造成工事中に高校生により発見 された。発掘調査の結果、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての遺構が確認され、遺構の集中している中央部を国指定 として(昭和50年6月)保存する事になった。 この遺跡は、弥生時代後期から古墳時代前期(約1800−1700年前)の人々が生活を営んだ場所である。この遺跡の弥生時代 の遺構は大小二つの環濠があり、大きい環濠内には住居を建て、小さい環濠内には高床式倉庫を建て食料を保存していたも のと思われる。環濠の外側には墳墓がある。環濠からは、土器、石器、鉄器に混じって、サメ、タイ、スズキなどの魚類や 貝類、鳥類、動物の骨が出土している。 古墳時代も住居を建て墓を作っているが、住居や高床式建物の廻りに環濠はない。しかし住居跡は 100軒以上発見されてい るのでかなり大きな集落であった事がわかる。遺跡の北西部に墳墓が集中し、集落と墓を区分していた。

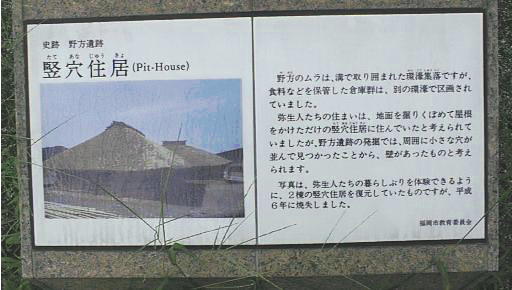

住居を取り囲む大きい方の環濠は直径約100mで、東側が十郎川に流れ込むように作られていたが、濠そのものは空濠であっ た事が確認されている。濠の内部には住居跡が7軒発見され、遺跡の東側にも 3〜5軒の住居が確認された。住居跡からは多 くの土器、石器、鉄器が発見されている。竪穴住居は非常に保存状態がよく、柱穴は2本と4本の2種類があった。もう一 つの環濠は大きさ30mのほぼ正方形をしていて、内部に高床式建物跡が2棟発見された。 古墳時代には環濠は埋まってしまい、その上に住居を建てている。古墳時代の住居跡として100軒以上が確認されているが、 1世代が2,3回家を建て直すとして20年家が持つとすれば、常時3,40軒の家が建っていたと考えられる。墓は北西部から発見 されているが、箱式石棺墓(石を長方形に組合わせ箱形を作り、その中に遺体を埋葬する。)の中には、中国産銅鏡、勾玉、 管玉、刀子(とうす:小刀)などを副葬した墓もあった。

夏草がぼうぼうでわかりにくいが、草の中に建っている杭みたいなものが高床式建物の柱の跡である。

Wifeが春に訪れたときは草は無かったそうだから、もっとよく感じがつかめただろうと思う。訪問した時期が悪かった。

住居跡展示館

早良(さわら)平野は早くから渡来人が住み着いた場所だったのだろう。この辺り一帯は紀元頃にもう「早良王国」があっ たと推定されている。「王国」であったかどうかはさておき一大渡来人集団が集落を営んでいた事は確かだろう。邪馬台国 時代には、既に早良王国は伊都国か奴国に征服されていた、というのが通説だが、邪馬台国連合30国の一つの国があった可 能性も否定できない。

邪馬台国大研究・ホームページ / 遺跡めぐり

野方遺跡

野方遺跡