Music: Locomotion

Music: Locomotion

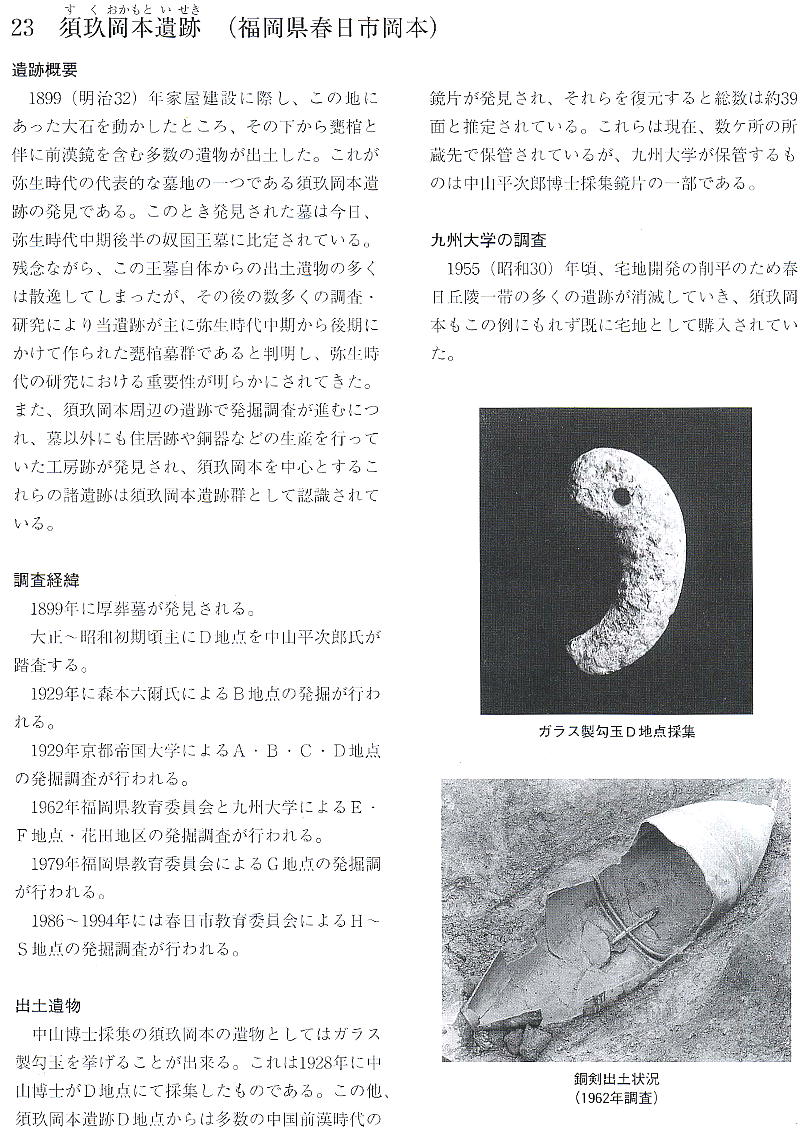

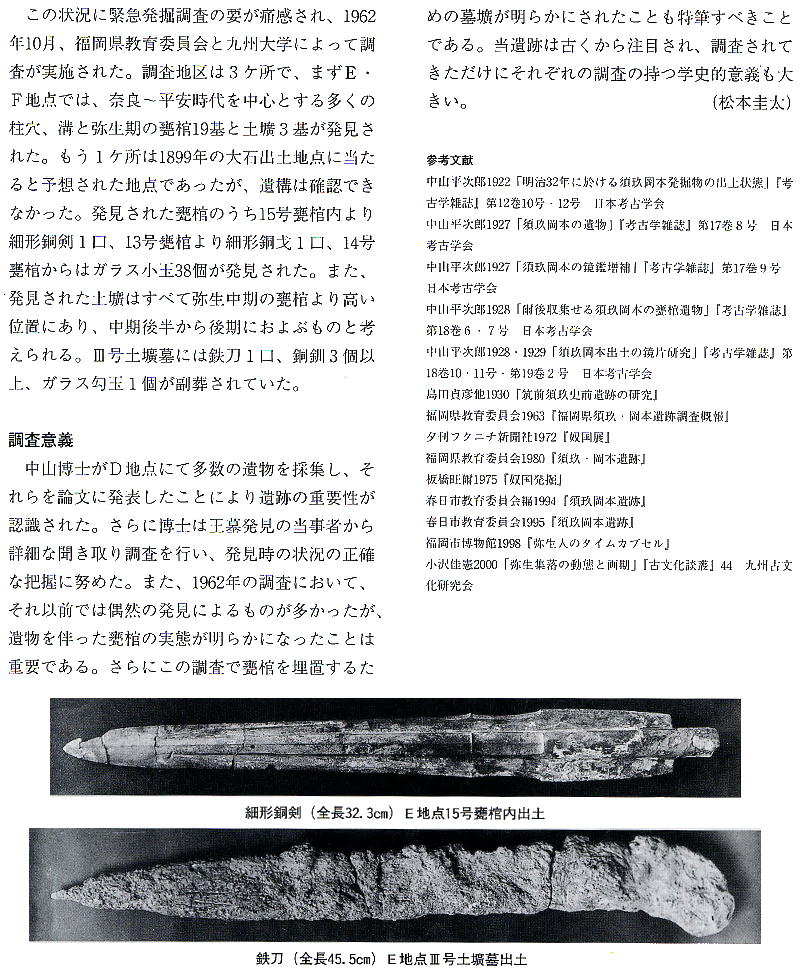

福岡県春日市。福岡市の東南に位置し、春日丘陵と呼ばれる福岡平野の南部丘陵を形成している。この地方は古くから古代の墳墓・ 遺跡が発見されており、中でも青銅器生産関連の遺物が多いことで注目されていた。 記録の最初は江戸時代にさかのぼる。福岡藩(黒田藩)の国学者であった青柳種信(1766~1835:明和3年~天保6年)が編纂した 「筑前国続風土記拾遺」に、広形銅矛の鋳型の記事が見える。「筑前国那珂須玖村熊野神社神殿所納銅鉾型」というのがそれで、 これは現在も熊野神社が所蔵しているが、種信が書き記した時点で既に熊野神社が保有していたことを考えると、既にその前に掘 り出されていたはずである。 又、熊野神社には「王墓の上石」と呼ばれる平板の石板も残されていたが、これは、明治時代に家を建てるのにじゃまだというの で動かしたところ、下に墳墓があり、中から鏡(前漢鏡?)が30面以上、銅剣・銅鉾・銅戈などの青銅器が8本以上、ガラスの壁 (へき)やガラスの勾玉などが多数出土したと言う。これらの副葬品は既に散逸してしまっているが、上石だけは転々と場所を代 え熊野神社に残っていたもの。現在は「奴国の丘歴史公園」内に移転されている。

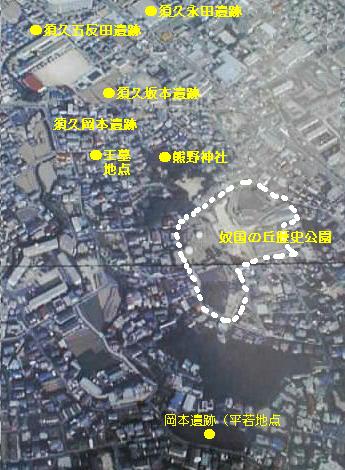

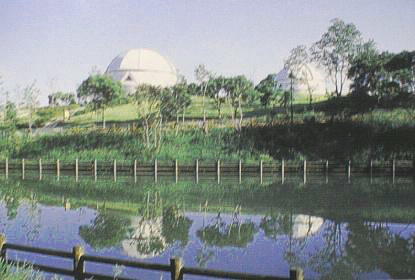

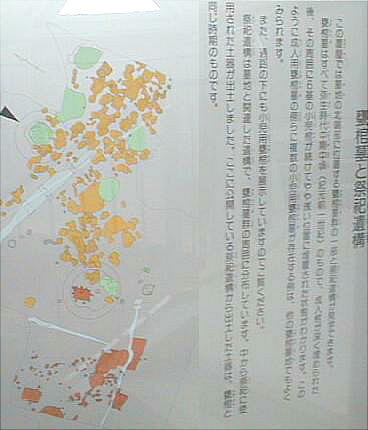

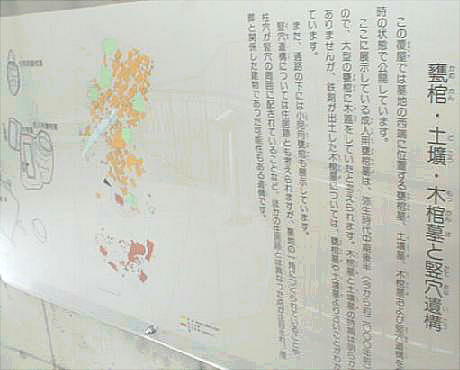

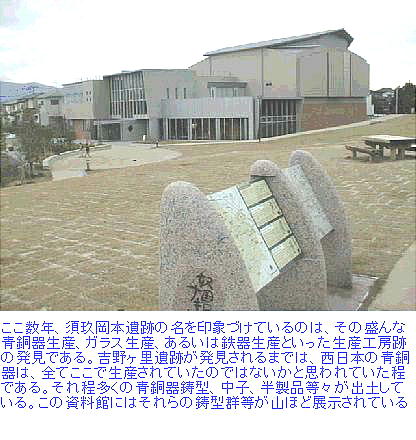

上の写真は所謂「須玖岡本遺跡群」と呼ばれる、春日丘陵に点在する古代遺跡の航空写真である。このあたりは福岡市のベッドタ ウンであり、古くから住居がひしめいている。その為これらの住居の下にも相当の遺跡が眠っていることが想像できるが、現時点 ではどうしようもない。 春日市教育委員会では、どんな小さな場所でもいいから立て替えるときには必ず調査を行わせてほしいと市民に呼びかけ、市民も これに答えている。勿論調査後遺跡は再び埋め戻され、本来の住宅が建設される。かっての王墓の後も今は埋め戻され、わずかに 案内板が立てられているだけで、上には現代人が住んでいる。 「奴国の丘歴史公園」は、1986年(昭和61年)に国指定史跡となった「岡本遺跡」を保存し一部公開している。上写真の公園内に 白い円が2つ見えるが、これが甕棺墓、竪穴遺構等を見つかった状態のままで保存したドームである。「覆屋A棟」「覆屋B棟」 と名付けられ、遺跡をそっくり覆っている。 この「岡本遺跡」では今から2000年前(弥生時代中期)の甕棺墓・木棺墓・土壙墓・祭祀遺構・住居跡が見つかっている。又公園 内には、奴国王の墓の上を覆っていたという大石を熊野神社から移設しているが、この墓については、同じく公園内に創設された 「歴史資料館」に解説がある。資料館にはこの他、須玖岡本遺跡群から発掘された遺物が多数展示されている。 この遺跡がほんとに「奴国」の中心地であったかどうか、又「王墓」とされている遺構もほんとに王のものかどうかについては異 論もある。しかし現在までの所、奴国に相当すると思われる地域(福岡市から春日市、大野城市、筑紫野市あたり)からは、この 遺跡群を上回る規模の遺跡は発見されていないのだ。従って今の所、「奴国の都」の最有力候補地と言ったほうが正確かもしれ ない。

「岡本遺跡」の説明板と、「王墓」の上石と言われている大石(下右)。

「覆屋A棟」「覆屋B棟」

「覆屋」のすぐ側にある、復元された「竪穴式住居」跡。

王墓の30m西北の宅地340平方㍍が調査された第7次の遺構(下左)。弥生中期後半の

墳丘の存在が確認された。王墓のすぐ脇に作られた特定の集団墓と見られている。

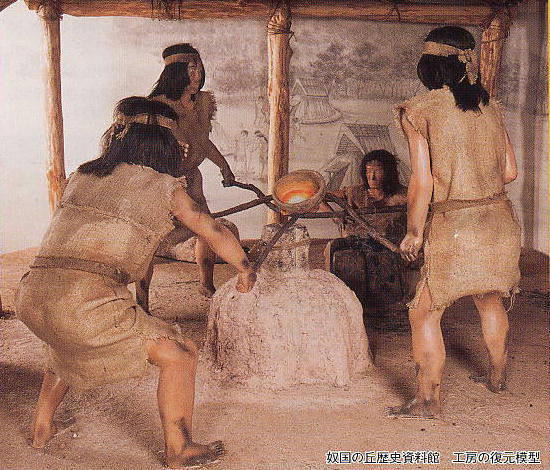

青銅器生産の跡がはっきりした須玖坂本遺跡(上右)。溝で囲まれた、およそ10㍍四方の掘建柱建物跡が工房の跡だったようで ある。溝から鋳型や中子が出土している。これらの遺跡は調査後全て埋め戻され、現在は上に市民の住居が建っている。

奴国の丘歴史資料館

<青銅器生産工房のハイテク振りを窺わせる豊富な鋳型群>

小銅鐸の鋳型も、小型鏡の鋳型も実物は上のように、

ずらり並んだ鋳型群の中に置かれている。

全国で初めてガラス製品の製作工房跡がわかったのも、この春日丘陵の須玖五反田遺跡である。ガラスの勾玉の鋳型が出土した遺跡は、 これまでに9つが知られている。大阪府茨木市・東奈良遺跡、山口県菊川町・下七見遺跡の2ケ所の他は、全てこの春日丘陵とその周 辺である。ガラス製品の製作は弥生中期に始まると考えられているが、中期の鋳型が出土する所では具体的な製作を示す他の遺物や遺 構がわかっていない。須玖五反田遺跡では、勾玉鋳型が複数個、坩堝、勾玉の未製品などが出土して製作を裏付けているが、時期は後 期後半と見られている。 須玖五反田遺跡を発掘調査した春日市教育委員会の吉田佳広氏は、「溶解温度の低いガラスは青銅に比べて遙かに鋳造し易いが、その 製作に関して専門知識と熟練が必要な事は青銅器と変わりなく、原料の入手や製造技術にも共通する点が多い。青銅器の工人の中でガ ラスを扱う技術を習得した者は、青銅器工房の一角において、さまざまな青銅器とともにガラス製品の製作を行っていたものと思われ る。」と述べ、ガラス製品の製作が推測される遺跡では、同時に青銅器生産に関する遺物も伴っている事を指摘している。

南北2㌔、約100㌶ に及ぶ須玖岡本遺跡は、まだその1割程が調査されているに過ぎない。紀元57年に漢の光武帝から「漢委奴国王」 の印を授かったとされる奴国王は、須玖岡本遺跡に眠っていた王よりも2,3世紀後の王だと考えられているが、その王は何処に眠っ ているのか? 王墓は何処に隠されているのか? 又、「王の宮殿」跡、「奴国の都」跡は何処にあるのか? これらがはっきりし、ここが名実ともに「奴国」の跡であると確定するには、まだまだ根気強い発掘調査が必要になろう。

中国式銅剣の鋳型出土 全国初 国内生産説裏付け 福岡・春日「御陵遺跡」 2008年9月2日(火)10:30福岡県春日市文化財課は1日、同市須玖北の弥生時代後期(一世紀)の「御陵遺跡」から、中国や朝鮮半島に由来する「中国式」 の銅剣の鋳型が出土したと発表した。弥生時代の銅剣は「脊(むね)」と呼ばれる円柱状の軸があるのが一般的だが、中国式は 断面が扁平(へんぺい)なのが特徴。同課によると、中国式銅剣の鋳型が見つかったのは全国で初めてで「国内生産説を裏付け る貴重な史料」としている。 鋳型は石製で、長さ約30センチ、幅約10センチ、厚さ約6センチ。当時、武器は鉄製が主流となっており、祭祀(さいし) 用の剣を作ったと考えられる。側面には銅矛の型の一部と思われる溝もあり、銅矛鋳型の一部を、銅剣鋳型に再加工したとみら れる。 中国式銅剣は1999年に立石遺跡(同市原町3丁目)で見つかっているが、出土例自体が少なく、大陸輸入説と国内生産説で 主張が分かれていた。弥生時代の青銅器に詳しい国学院大の柳田康雄教授(考古学)は「鋳型の発見で国内生産が裏付けられた。 今後は鋳型と一致する銅剣の出土を期待したい」と話している。 御陵遺跡は、弥生時代に福岡平野一帯で大きな勢力を誇った奴国(なこく)の中心で国指定史跡の「須玖岡本遺跡」(同市岡本) の北西にある。中国式銅剣の鋳型は、7月14‐30日にかけて行われた2次調査で見つかった。 □ □ 出土した鋳型は、「奴国の丘歴史資料館」(同市岡本3丁目)で6日から始まる同館10周年特別記念「奴国の生産遺跡」展で 一般公開される。10月26日まで。第3火曜日休館。同館=092(501)1144。 =2008/09/02付 西日本新聞朝刊=

クリックして下さい。大画面になります。

邪馬台国大研究・ホームページ/ INOUES.NET/ 奴国の丘・歴史公園

邪馬台国大研究・ホームページ/ INOUES.NET/ 奴国の丘・歴史公園