Music: godfather

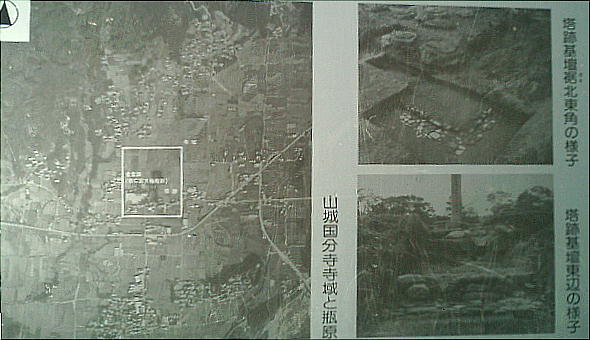

Music: godfather京都府相楽郡加茂町瓶原

2003.3.9(日)&

歴史倶楽部第73回例会 2003.6.7

大阪方面からここへ来るには、JR環状線から大和路線に乗って、法隆寺・奈良と経由して木津から加茂へ来る方法と、 京橋からJR東西線(学研都市線)に乗って、同志社前・木津と経由し加茂へ来る。京都からは奈良線でそのまま木津 まで来て乗り換えればよいが、いずれも木津からの電車は少ない。特に日曜日は1時間に1本しかないし、電化されて いないので、2両つなぎのディーゼル車である。観梅の季節や何か催し事のある日はめちゃくちゃ混むので、そうとう 覚悟して行った方がよい。

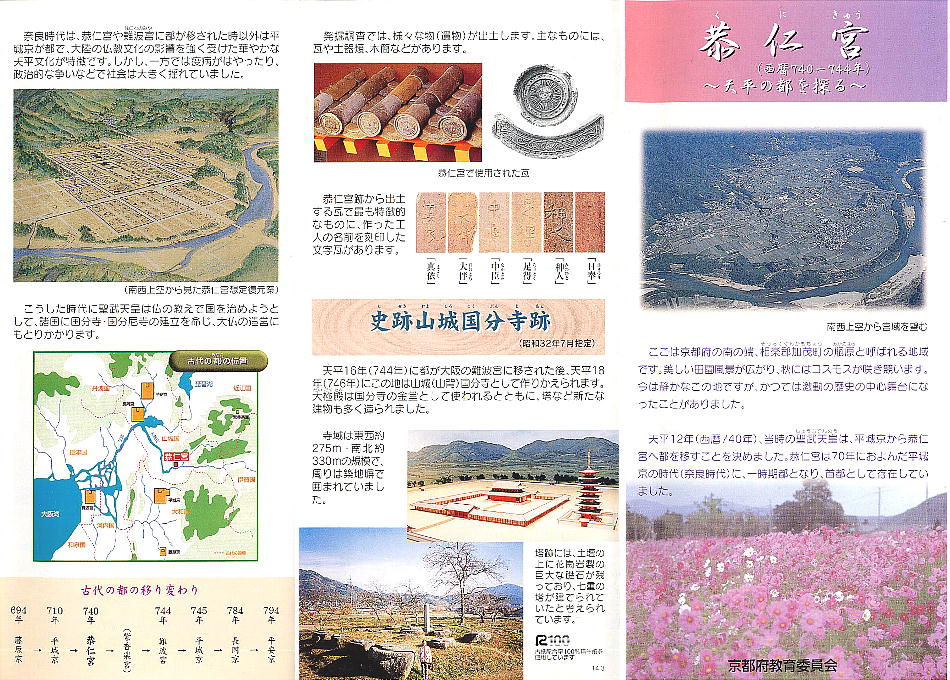

JR関西本線の加茂駅からバスに乗って徒歩10分くらいだが、加茂駅から歩いても20分位である。木津川にかかる 恭仁大橋を渡って、国道163号線の方向へ歩くと、国道の北側に小さな広場がある。これが、聖武天皇が平城京から 遷都した「恭仁京」(くにきょう)の跡である。都が「難波宮」へ移った後は、宮跡には「山城国分寺」が建てられた。 「続日本紀」の天平18年(746)に、「恭仁京大極殿を施入し、国分寺と為す」と見える。

恭仁大橋から見た木津川の流れ。静かに、たおやかに流れている。

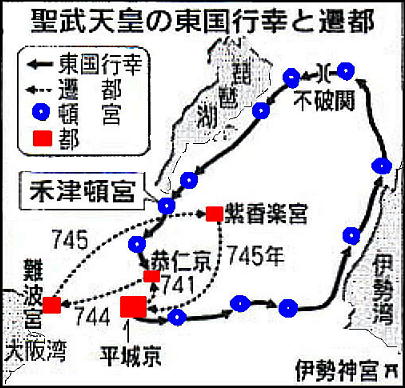

聖武天皇は、天平10年(738)あたりから頻繁に行幸を繰り返し、「続日本記」によれば、天平12年10月29日、 藤原広嗣の乱が九州で続いている最中に平城宮を出発、伊勢から美濃・近江へ抜け、12月11日から夭津頓宮(現大 津市?)に3泊、15日に新たな都とする恭仁京に到着した。その後も「難波宮」「紫香楽宮」と遷都を繰り返した。 しかし人臣にはすこぶる不評で、「紫香楽宮」などは奈良へ帰りたい臣下達が放火を繰り返したとされている。会議を 開いて臣下に「都は何処がよいか」などと聞いたことが文献に見え、聖武天皇の優柔不断、或いは情緒不安定とも評さ れる。(聖武天皇「謎の彷徨」)

恭仁大橋を渡った所にあった「古代史の碑」(万葉の碑?)

しかし平成13年、滋賀県大津市で発見された「夭津頓宮」(あわづとんぐう)の跡と思われる建物群は、とても3 泊4日の仮宿とは思えないような堅固で豪華な作りになっていて、思いつきで建てた建物ではないという意見もある。 つまりこの行幸そのものが、周到に計画されたものではないか、というのだ。だとすれば、優柔不断や情緒不安定の せいで行幸や遷都を繰り返したのではなく、何か確固とした意図と目的があったのではないかと云う識者もいる。 ここを訪れる2日前に物故した、古代にも詳しかった作家の黒岩重吾氏は、「聖武天皇は極めて専制的な帝王だった。 困窮を極める民衆を横目に、度重なる遷都や行幸で金を浪費し、あげく大仏建立のような事を思い立って、民を著し く苦しめた独善的な帝だったに違いない。」と云う。

のどかな田園風景が広がる瓶原(みかのはら)地区は、とてもここに日本の都があっったとは俄には信じがたいような 鄙びた場所である。古い歴史をもつ恭仁(くに)小学校の木造校舎は、古建築に明るい人にはがぜん興味を引く対象 だろう。この恭仁小学校の隣が広場になっていて、山城国分寺跡の碑が立っている。そして、小学校の裏に大極殿跡 があるが、ここにも「山城国分寺跡」の碑があるが「恭仁京跡」の碑はデーンと横倒しになっていて、試みたがとて も一人では起せない重さである。倒れたままで、どうしていつまでもほったらかしなのだろうか。

中央の盛り上がった部分が塔跡である。左端の林の奥に大極殿の跡がある。

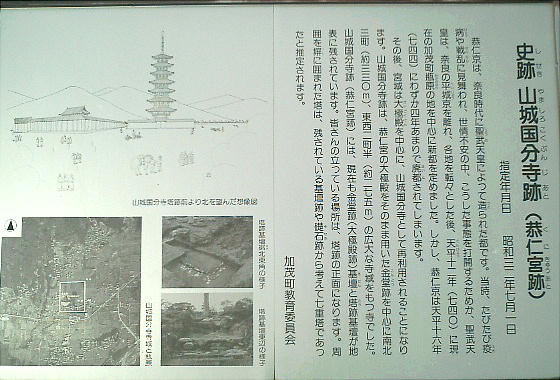

山城国分寺跡(恭仁宮跡)の説明板

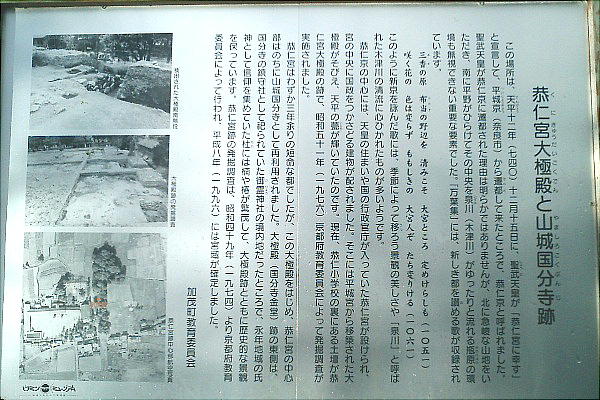

【山城国分寺跡】 史跡 山城国分寺跡(恭仁宮跡) 指定年月日 昭和32年7月1日 恭仁京は、奈良時代に聖武天皇によって造られた都です。当時、たびたび疫病や戦乱に見舞われ、世情不安の中、こ うした事態を打開するためか、聖武天皇は、奈良の平城京を離れ、各地を転々とした後、天平12年(740) に現在の加 茂町瓶原の地を中心に新都を定めました。しかし、恭仁京は天平16年(744)にわずか4年あまりで廃都されてしまいま す。その後、宮域は大極殿を中心に、山城国分寺として再利用されることになります。山城国分寺跡は、恭仁宮の大 極殿をそのまま用いた金堂跡を中心に南北3町(約330m)、東西2町半(約275m)の広大な寺域をもつ寺でした。山城国分 寺跡(恭仁宮跡)には、現在も金堂跡(大極殿跡)基壇と塔跡基壇が地表に残されています。皆さんの立っている場所は、 塔跡の正面になります。周囲を塀に囲まれた塔は、残されている基壇跡や礎石跡から考えて七重塔であったと推定さ れます。 加茂町教育委員会

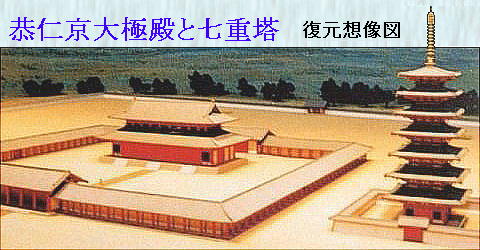

恭 仁 京 復 元 図

七重塔の跡の礎石は、17個中15個が残っている。

何の工事だろうか?「山城国分寺跡整備工事」となっていたが何をどう整備するんだろう。

上の写真の、左端の木々の中が下の写真である。女の子がどんぐりを拾っている。

恭仁宮大極殿と山城国分寺跡の説明板

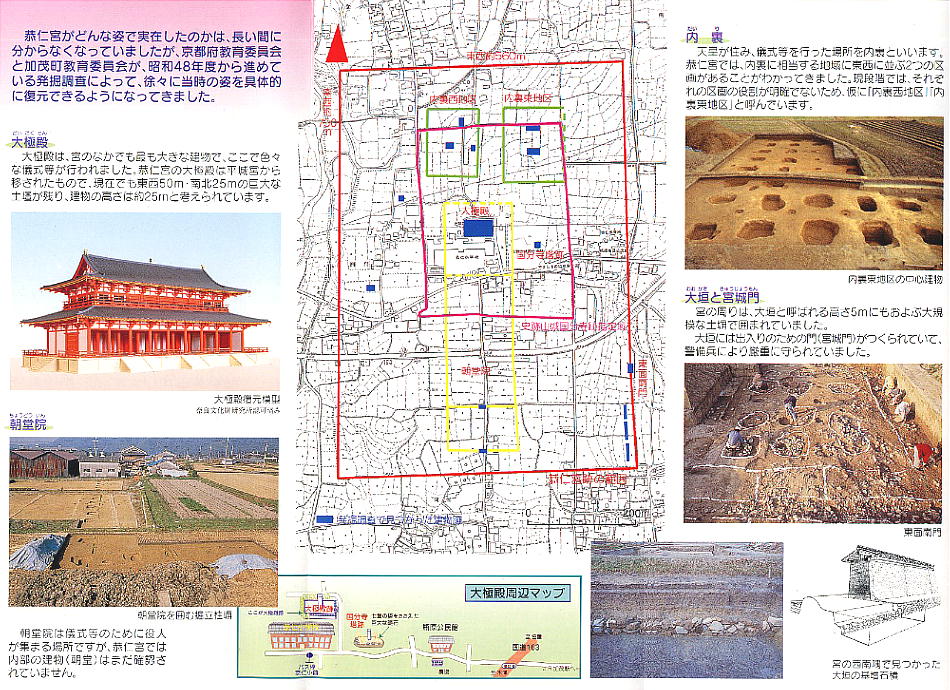

【史跡 恭仁京大極殿跡と山城国分寺跡】 この場所は、天平12年(740)12月15日に、聖武天皇が「恭仁宮に幸す」と宣言して、平城京(奈良市)から遷都してきたところで、 恭仁宮と呼ばれました。聖武天皇が恭仁宮に遷都された理由は明らかではありませんが、北に急峻な山地をいただき、南に平野 がひらけてその中央を泉川(木津川)がゆったりと流れる瓶原の環境も無視できない重要な要素でした。「万葉集」には、新しき 都を讃(ほ)める歌が収録されています。 三香(みか)の原 布当(ふたぎ)の野辺を 清みこそ 大宮ところ 定めけらしも(1051) 咲く花の 色は変らず ももしきの 大宮人ぞ たち変りける(1061) このように新京を詠んだ歌には、季節によって移ろう景観の美しさや「泉川」と呼ばれた木津川の清流に心ひかれたものが多い ようです。恭仁京の中心には、天皇の住まいや国の行政官庁が入っていた恭仁宮が設けられ、宮の中央に国政をつかさどる建物 が配されました。そこには平城宮から移築された大極殿がそびえ、天平の甍(いらか)が輝いていたのです。現在、恭仁小学校の 裏にある土壇が恭仁宮大極殿の跡で、昭和51年(1976)京都府教育委員会によって発掘調査が実施されました。恭仁宮はわずか3 年余りの短命な都でしたが、この大極殿をはじめ、恭仁宮の中心部はのちに山城国分寺として再利用されました。 大極殿(国分寺金堂)跡の東側は、国分寺の鎮守社として祀られていた御霊神社(ごりょうじんじゃ)の境内地だったところで、永 年地域の氏神として信仰を集めていた杜(もり)には楠や椿が繁茂して、大極殿跡とともに歴史的な景観を保っています。恭仁宮 跡の発掘調査は、昭和49年(1974)より京都府教育委員会によって行われ、平成8年(1996)には宮域が確定しました。 加茂町教育委員会

国分寺金堂とされた恭仁京の大極殿は、基壇の東西53メートル、南北28m、建物は9間、4間の大きなものであった。大極 殿は平城宮のものを移築したと言う。

聖武天皇は、度重なる遷都や国分寺の建造・大仏の建立とかをやつぎばやに行ったため、優柔不断、或いは情緒不安定とも評さ れる。そのような聖武天皇の性格は、母に育てられたことのない聖武天皇の「不愛」に基づいているという分析や、「帝王」と しての勉学の合間に育っていった神経質な内向性が、気の弱さや孤独癖を形成していったなどという分析もあり、一般的にはこ のような性格の帝としてとらえられている。そのため、仏教に対する強烈な信仰が生まれたのだと云う。これには勿論反論もあ るし、先述の黒岩重吾氏のように全く異なった聖武天皇像を描く人もいる。

上左、石垣の上が大極殿跡である。下がその全景。

天平12年(740)9月、藤原広嗣が九州で挙兵し、これに聖武天皇は動揺し平城京を離れて行幸に出た、というのが是までの いわば定説だった。11月1日に広嗣が斬られたことでいわゆる「藤原広嗣の乱」は終結するが、行幸は終わらない。

聖武天皇は平城京を出発(10/29)し、 → 堀越頓宮(奈良県都祁村:10/29)→ 名張郡(三重県名張市:10/30)→ 安保頓宮 (同青山町:11/1)→ 河口頓宮(同白山町:11/2) → 赤坂頓宮(同鈴鹿市:11/14)→ 朝明郡(同四日市市:1/20) → 石占頓宮(同多度町:11/25)→ 当伎郡(岐阜県養老町:11/26) → 不破頓宮(同垂井町:12/1)→ 横川頓宮(滋賀県山東町 か同米原町:12/6) → 犬上頓宮(同彦根市:12/7)→ 蒲生郡(同八日市市あたり?:12/9) → 野洲頓宮(同野洲町か/守 山市?:12/10)→ 禾津頓宮(同大津市:2/11) → 玉井頓宮(京都市山科区、12/14)と、三重・伊勢・岐阜・滋賀・京都と まわって、12月15日に恭仁へ入っている。恭仁を選択したのは右大臣の橘諸兄らしく、彼は聖武天皇に先立って12月6日 に当地へ入っている。

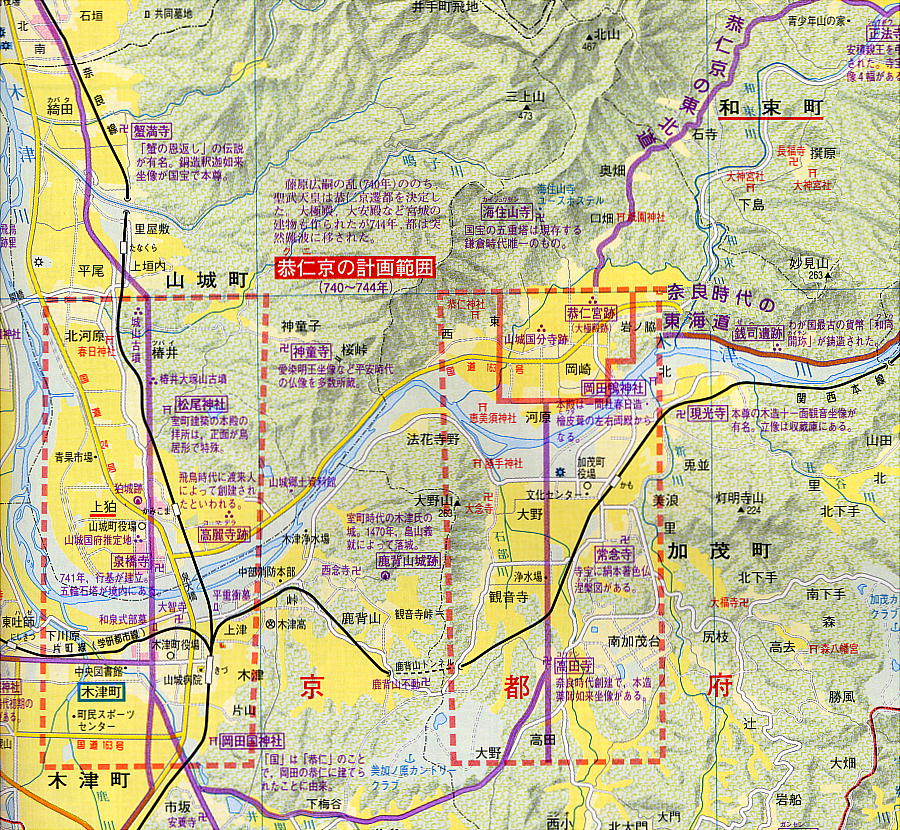

平城京から行幸して行ったルートは、地図を見ると天武天皇が「壬申の乱」でたどった行軍経路とほぼ重なっている。大友皇子 の首実検をした「不破の関」にも立ち寄っているし、夭津頓宮のあったあたりは「壬申の乱」最後の激戦地となった所でもある。 それを考えると、聖武天皇は曾祖父、天武天皇の強いリーダーシップに憧れていたのだという意見にも説得力がある。 12月15日聖武天皇は、橘諸兄の支配地でもあった恭仁の郷にたどり着くと、橘諸兄に命じて京の造営を行い、ここを「新都」 と宣言した。4年間という短命ではあったが、このとき加茂は日本の首都になり、政治・経済・文化の中心地として栄えた。 道路は碁盤目状に区画され、ここ瓶原の地には中国風の壮大な宮殿が出現したのだ。多くの人々が平城京から移り住み、活気に あふれていた事と思われるが、現地にこうして立ってみると、「なんで?」という思いはぬぐえない。 どうしてここなのだろうか。何かここに都を定めるための強い要因があったようには思えないのだ。平城京とは目と鼻の先であ るし、平城京に比べてあまりにも小さい。木津川は平城京にとっても物資輸送にかかせない川で、水運だけは安定しているが、 しかしそれ以外にはさしたる「遷都」の有力な決め手はありそうにない。山々に囲まれ八方ふさがり、これ以上拡がりようのな い土地である。しかし、見方を変えれば天然の要塞と云えなくもない。

また聖武天皇は、恭仁京において全国60余の国々に国分寺・国分尼寺を建てる勅命を発し、大仏建立も計画した。大仏といえ ば今は奈良東大寺だが、その発端は恭仁京にあった。そもそも、聖武天皇が大仏造立を思い立ったのは、天平12年(740)2 月に難波宮に行幸したと言われる。この時、河内国の知識寺(ちしきでら)で盧遮那仏(るしゃなぶつ)を礼拝した聖武天皇は、 その姿に感動し、自らの大仏造立を心に誓ったという。以来、聖武天皇は大仏造立の場所を捜し求めていた。 「続日本紀」には、天平14年2月の条に、「始めて恭仁京の東北道を開き、近江国甲賀郡に通ぜしむ」という記事がある。こ れには、恭仁京と甲賀郡とを結ぶ東北道が完成した記事だという説と、これから工事を開始せよという命令だと云う説がある。 「続日本紀」の天平14年(742)8月の記事には、聖武天皇は、紫香楽村に行幸する意志を明らかにし、「造離宮司(ぞう りきゅうし)」を任命した。ここに見える「離宮」は、紫香楽宮のことと思われる。大仏建立の地を求めても彷徨していたもの のようだ。

【出典:帝国書院 平成13年10月30日発行「地図で訪ねる歴史の舞台-日本- 最新版】

(C) 株式会社 帝国書院編集部

この仕業は何だ。どうして地元の人は倒れた石碑を直さないのだろうか。下右は井戸のようだが危険防止からだろう、覆われている。

聖武天皇の思いつきとも思える矢継ぎ早の諸政策、-「遷都」「国分寺・尼寺の建設」「大仏建立」-は、当然国家予算の窮乏 をもたらす。膨大な人員が動員され、民にとってはそれは農作業とは異なった不毛な生産労働であった事だろう。「民は憂い苦 しんでいる。都が転々とするために住まいも定まらず、道路には生活に苦しむ者の泣きさけぶ声がたえず、恨みなげく声はまこ とに多い」と「続日本紀(橘奈良麻呂)」も記す。地方の人民は都へ無理矢理労役にかり出され、造営作業に動員されて自分自 身の生活どころではなく、労役から脱走する人々も多く、帰郷の道中に餓死した者の死体が氾濫していたという。また、巨大宮 城、大仏殿の造営は巨木を伐採するので、今日と同様に森林破壊に至り、結果それは河川の氾濫、山崩れなどの「自然災害」を もたらし、飢饉をつくりだすという悪循環ももたらした。

大極殿跡の裏に見えている建物が、恭仁小学校の建物である。歴史を感じさせる建物で、畳の部屋でPC教育が行われている。

紫香楽宮に遷都後、大仏の支柱まで建てていた紫香楽の周辺で山火事が頻繁に発生する。それは紫香楽宮までにも迫り、天皇自 身も避難する事があった。奈良へ帰りたい臣下達が放火を繰り返したとされているが、橘諸兄を排して、平城京で権力奪回を図 る藤原仲麻呂が組織的にこの山火事を指揮したとも云われる。相次ぐ異変に人々は昼夜を分かたず行列をつくって平城京へと逃 れ、その行列の絶えることがなかった。聖武天皇の思いは挫折し、人々は本来の都・平城京へと還っていった。紫香楽では、無 人の都と化した後も山火事が続き、盗賊達が横行したという。 「続日本紀」には、平城京へ帰ってからの聖武天皇にめだった記事はない。平城京にかえる以前に、2度ほど難波京に遷都しよ うとしており、難波京では王子(孫)たちを集合させているから、既に生死の境にあったのかもしれない。どうして難波京への 遷都なのかも謎のままである。政権の主導権は光明皇后、仲麻呂に移っていったと思われ、大僧正の玄昉(げんぼう)は太宰府 の観世音寺建立へ左遷された。紫香楽の大仏は東大寺の大仏造営に引き継がれるが、実質的な指導者は藤原氏だったようだ。

日本で最初の貨幣として知られる「和同開珎」も加茂の地で造られた。恭仁京跡の背後の山々の中に、藤原期の海住山寺の五重 塔がそびえ立っており、聖武天皇も眺めたであろう木津川も、加茂盆地の中をゆっくりと流れている。 恭仁小学校から500メートルほど西へ行くと、恭仁神社がある。山城国分寺の祭神が遷座されたようだが、今日は月ヶ瀬から廻っ てきて疲れていたし、雪も降ってきて寒かったので、今日の探訪はもうここで終わりにして駅へ戻った。しかし、疑問はやはり 当初の問へ戻ってしまう。いったい聖武天皇はなぜ、何を求めて彷徨をくり返したのだろうか?

古代の都は、天皇の住居と執政のための施設が置かれた宮域と、周辺部の人々の生活の場となった京域とから構成される。京域 はいわゆる碁盤の目状に道路が設けられた都市空間で、奈良・平城京跡や京都・平安京跡などでは約6km四方にも及ぶ広大なも のになっている。 恭仁京の範囲については、未だ不明な点も多くあるが、同様な大規模な京域を現在の加茂町内に造営することは難しい。現在の 見解では、加茂町内に半分(左京)、そして木津町や山城町に残る半分(右京)が設けられたとする説が最も有力だ。京都府教 育委員会や加茂町教育委員会が発掘調査を行った加茂町大字例幣(れいへい)一帯は、恭仁京の中でもその中心施設である恭仁 宮が置かれた場所にあたるようだ。 これまでの発掘調査によって、恭仁京の造営工事は着々と進められていたことが判明しだした。大極殿跡やその北方の内裏跡、 役人たちが政務を執り行った朝堂院などが次々に確認され、その周辺には官衙と呼ばれる役所が設けられていたことも判明した。 ここ数年は宮の四至(しいし)を確認するための調査が行われ、宮の周囲には、大宮垣(おおみやがき)と呼ばれる大規模な築 地が設けられており、そこには宮内へ出入りするための門もいくつか造られていたようだ。現在までに、宮の南辺や東辺・北辺 の築地跡に加え、東辺に設けられた門の一つ(東面南門跡)などが確認されている。 恭仁京の発掘調査では、宮内の様々な施設で使用されていた瓦や、当時の人々が使用した食器類が出土した。中でも瓦類は、恭 仁宮の造営に伴い新たに作られたものに加え、平城宮から運んできて再利用したもの、後の国分寺に使用されたものなどがある。 また、恭仁宮跡から出土する瓦で最も特徴的なものに、瓦造りに従事した人々の名前を刻印した文字瓦がある。 これらは現在、京都府立山城郷土資料館で展示されている。 「続日本紀」によると、恭仁京が廃都となって2年後の天平18年(746)、その中心部である宮域は、当時全国的に進められて いた国分寺建立の動きに合わせて、山城国分寺として再利用された。しかし、千年以上の永い年月の間に国分寺も衰退し、一帯 はすっかり田畑と化してしまった。その中で、かっての大極殿跡は、東西約50m、南北約25m、そして高さ1.5mの土壇 として当時の偉容を今日に伝えている。(なお、この山城国分寺跡は、昭和32年7月1日、国史跡に指定された。) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 「恭 仁 宮 - 発掘調査20年の成果から -」 京都府教育委員会 1995

聖武天皇の彷徨

| 大宝元年 | 701 | 聖武天皇はこの年、藤原京において「文武天皇」と宮子(藤原不比等の娘)との間の第一皇子として誕生。 | |

| 和銅3年 | 710 | 3/10 | 元明天皇の御代、藤原京から平城京へ遷都。 |

| 霊亀2年 | 716 | 首皇子(聖武天皇)、16歳で藤原不比等の娘(母は橘宿禰三千代)安宿媛(後の光明皇后)を妻とする。 | |

| 神亀元年 | 724 | 2/4 | 元正天皇より譲位されて第45代聖武天皇として即位。24歳。長屋王を左大臣とする。 |

| 天平12年 | 740 | 2/7 | 難波宮行幸。この月、河内国大県郡智識寺(知識寺)に行幸し、盧舎那仏像を礼す。 |

| 9/2 | 藤原広嗣、九州で兵を起こす。(藤原広嗣の乱) | ||

| 10/29 | 伊勢国へ行幸。 | ||

| 12/10 | 伊勢国へ行幸。 | ||

| 12/14 | 伊勢より美濃国を経て山城玉井頓宮に至る。 | ||

| 12/15 | 恭仁宮に行幸して都を作らせる。 | ||

| 天平13年 | 741 | 2/24 | 国分寺・国分尼寺建立の詔を発す。 |

| 閏3/9 | 平城京の兵器を甕原宮に運ばせる。 | ||

| 8/28 | 平城の東西二市を恭仁京へ移す | ||

| 天平14年 | 742 | 8/12 | 山城国石原宮に行幸す |

| 8/27 | 近江国信楽(紫香楽)宮に行幸す。 | ||

| 9/4 | 恭仁京に戻る。 | ||

| 12/29 | 信楽(紫香楽)宮行幸。 | ||

| 天平15年 | 743 | 1/1 | 橘諸兄を恭仁京に還らしめ、2日天皇も帰京。 |

| 4/3 | 信楽(紫香楽)宮行幸。 | ||

| 7/3 | 石原宮行幸。 | ||

| 7/26 | 信楽(紫香楽)宮行幸。 | ||

| 10/15 | 盧舎那仏造顕の詔を発す。 | ||

| 11/2 | 恭仁京へ戻る。 | ||

| 12/24 | 平城京の武具等を恭仁京に移す。 | ||

| 12/26 | 平城京の大極殿等を恭仁京に移すが、信楽(紫香楽)宮造営により恭仁京の造作を停止。 | ||

| 天平16年 | 744 | 閏1/1 | 臣下を召して、恭仁・難波二京のうち何れを都とすべきかを問う。 |

| 閏1/11 | 難波宮行幸。 | ||

| 2/10 | 和泉宮行幸。 | ||

| 2/20 | 恭仁宮の御高座などを難波宮に移す。 | ||

| 2/22 | 河内国安曇江に行幸。 | ||

| 2/24 | 信楽(紫香楽)宮に行幸。 | ||

| 2/26 | 難波宮を皇都と定める。 | ||

| 3/11 | 恭仁京の大楯・槍を難波宮に運ぶ。 | ||

| 4/13 | 信楽(紫香楽)宮の山火事。 | ||

| 天平17年 | 745 | 1/1 | 信楽(紫香楽)宮に遷都、しかし信楽(紫香楽)宮未だ成らず。 |

| 4/1 | 信楽(紫香楽)京の市の西の山燃える。 | ||

| 4/3 | 信楽(紫香楽)京の市の東の山燃える。 | ||

| 4/8 | 伊賀の国の真木山燃ゆ。3~4日消えず。 | ||

| 4/11 | 宮城の東山に火事。聖武天皇も避難する。 | ||

| 4/27 | この夜、地震、三日三晩に及ぶという。美濃国、被害甚大。 | ||

| 5/3 | 恭仁京を清掃。 | ||

| 5/5 | 聖武天皇、信楽(紫香楽)宮より恭仁宮に還る。民衆歓呼してこれを迎う。 | ||

| 5/7 | 恭仁京を清掃。 | ||

| 5/10 | 恭仁京の民、競って平城京に移る。信楽(紫香楽)京に人無く火未だ消えず。 | ||

| 5/11 | 平城京に行幸。諸司の官人、各々もとの司に帰る。 | ||

| 8/28 | 難波宮行幸。 | ||

| 9/17 | 難波宮にて病を得る。 | ||

| 9/25 | 平城京に向かい、26日宮に入る。 | ||

| 12/15 | 恭仁京の兵器を平城京に運ぶ。 | ||

| 天平18年 | 746 | 10/6 | 聖武天皇・光明皇后等、金鐘寺に行幸して燃燈供養を厳修。 |

| 天平19年 | 747 | 9/29 | この日より盧舎那大仏像を鋳はじめんとす。 |

| 天平21年・天平感宝元年・天平勝宝元年 | 749 | 1/14 | 聖武天皇、光明皇后ら菩薩戒を受け出家す。 |

| 2/22 | 陸奥国より始めて黄金を貢(たてまつ)る。 | ||

| 4/1 | 東大寺に行幸し左大臣橘諸兄をして陸奥国の産金を盧舎那大仏に告げさしむ。 |

万葉集に登場する「久邇京」を詠んだ歌。(恭仁京は久邇京とも書いたようだ。)

-------------------------------------------------------------------------

巻六

三日の原(みかのはら) 布當(ふたぎ)の野邉を清みこそ 大宮處 定めけらしも

山高く川の瀬清し百代まで 神(かむ)しみ行かむ 大宮處(おおみやどころ)

泉川 ゆく瀬の水の絶えばこそ 大宮處 遷ろひ往かめ

三香の原 久邇の京(みやこ)は荒れにけり 大宮人の遷ろひぬれば

(詠み人知らず。) (泉川は木津川。三日の原、三香の原は今の「瓶原」)

-------------------------------------------------------------------------

歴史倶楽部第73回例会 2003.6.7

今回の例会はここから始まった。大阪から4人、摂津・奈良から4人と、それぞれ河原さん、西本さんの車に便乗してここに 集合した。3ケ月後に訪れた恭仁京跡は、すっかり新緑の木々に覆われていた。栗本・橋本・錦織さんは3人で一度ここに来 たことがあるそうだ。その時は隣にある恭仁小学校の中を案内して貰ったそうで、今日も由緒ある小学校の造りを懐かしんで いた。錦織さんは聖武天皇にはずいぶん興味があるようで、我らが倶楽部の機関誌「風の中へ」第四号にも「聖武天皇の彷徨」 という短文を載せている。

説明板を眺める皆さん。

京都・恭仁宮跡から回廊跡 (1/2ページ) 2007.11.22 22:38 sankei.web恭仁宮跡発掘調査で出土した大極殿院回廊の遺構=22日、京都府木津川市 京都府木津川市加茂町例幣(れいへい)中切(なかぎり)にある奈良時代前半(8世紀中ごろ)の国史跡「恭仁(くに)宮跡」で、 聖武天皇が国家儀式を行った大極殿の敷地を囲む築地回廊跡が見つかり、府教委が22日発表した。構造などから、回廊は歴史書 「続日本紀」の記載通り、大極殿とともに平城宮から移築され、その東西は148・6メートルだったことを確認。独自の建物配 置だった可能性も高まった。 見つかった回廊跡は、延長34・8メートルで大極殿の敷地の北西隅などで出土。回廊の柱をたてる土台固めのために掘られた計 11の穴(直径1・2~1・5メートル、深さ20センチ)があった。 穴は恭仁宮が国分寺となる際、礎石がぬきとられた跡。敷地外側の南北に6つ、外側東西に3つと7・2メートル離れたその内側 で2つを確認。いずれも一直線に並び、間隔が狭くなる北端部分を除いて4・6メートル間隔だった。 こうした回廊の構築方法は、710年に造られた最初の平城宮と同じで、府教委は「大極殿とともに回廊を移築した」との続日本 紀の記述が裏付けられたとしている。 大極殿の中心と結ぶ回廊の中心も判明し、回廊の東西距離も確定。平城宮の回廊の東西約180メートルの8割ほどだった。平城 宮に比べて地形的に敷地を狭くせざるを得なかったためとみられる。 回廊は、中央を築地塀で仕切り、その両側を行き来する平城宮と同タイプの複廊形式。しかし、回廊の屋根の幅は平城宮のタイプ より3・2メートル短い10・2メートルだったと推定された。 京都・恭仁宮跡から回廊跡 (2/2ページ) 2007.11.22 22:38 一方、回廊から大極殿の中心までの距離は71メートル。このスペースでは、天皇が大極殿に現れる前に待機する後殿を平城宮のよ うに大極殿の敷地北側に造るのは難しく、別の場所に後殿を設ける配置だった可能性が高いという。 奈良文化財研究所の巽淳一郎副所長兼都城発掘調査部長は「回廊発見で、平城宮と比較しての中枢部の変遷が追えるようになった。 空間からみて、大極殿の敷地内では北に後殿があったとは考えにくく、建物配置の設定変更があったとも考えられる」と話している。 現地説明会は24日午前10時半から正午まで。JR関西線加茂駅で下車、北へ徒歩約30分。 一時的ではなかった?恭仁宮は平城京の8割規模 (2007年11月22日23時40分 読売新聞)

出土した恭仁宮の大極殿院回廊の礎石据え付け跡の西側の列(手前から右)など 奈良時代の740~44年、聖武天皇が都を置いた恭仁(くに)宮跡(京都府木津川市加茂町)で、国家的儀式を行う正殿・大極殿 を囲む大極殿院回廊跡の一部が出土したと、府教委が22日発表した。 回廊の北西隅が確認できたことから、従来の遺構などと合わせて考えると、大極殿院回廊の東西幅は148・6メートルに達する。 これは平城宮の約8割の規模にあたる。 昨年見つかった回廊西側の礎石跡北側で、南北一直線に並ぶ直径1・2~1・5メートルの長円形の6か所と東西に並ぶ5か所の礎 石跡が発見された。 「続日本紀(しょくにほんぎ)」は、平城京の大極殿と歩廊(大極殿院回廊)を恭仁京に移したと記述。礎石跡の間隔が、平城宮の 大極殿院回廊跡の隅の部分と一致し、記述が遺構で確認された。 石を敷き詰めた「雨落溝」も見つかったが、回廊からの距離が平城宮よりも近く、軒の出が小さいこともわかった。部材の傷みや地 形に合わせたためとみられるという。 和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(日本古代史)は、「建築に制限がある地形ながら、豪壮な宮城を建てようとした意図が見 え、南側からみた恭仁宮はかなり豪華なものであったのではないか」としている。 現地説明会は24日午前10時半から。

邪馬台国大研究・ホームページ゚ / 遺跡・旧跡めぐり / 聖武天皇・恭仁京跡

邪馬台国大研究・ホームページ゚ / 遺跡・旧跡めぐり / 聖武天皇・恭仁京跡