Music: Sgt. Peper

Music: Sgt. Peper

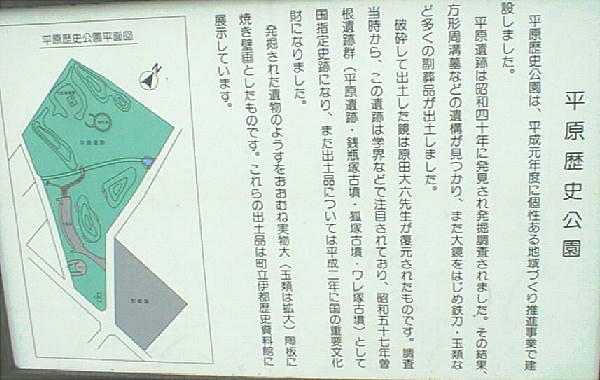

1998.8.15 福岡県糸島郡前原町

(現前原市)-曽根遺跡群-

平原遺跡

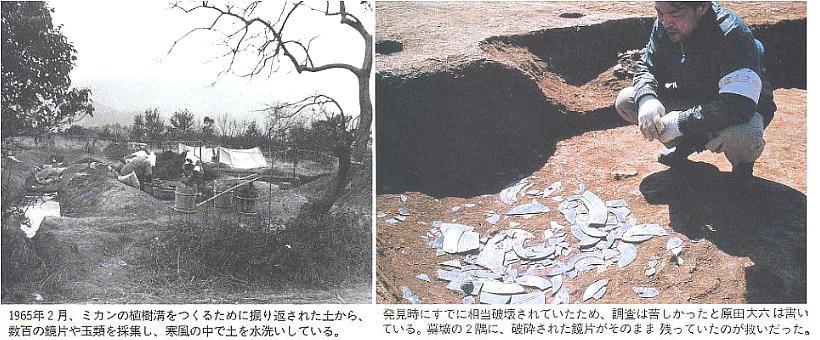

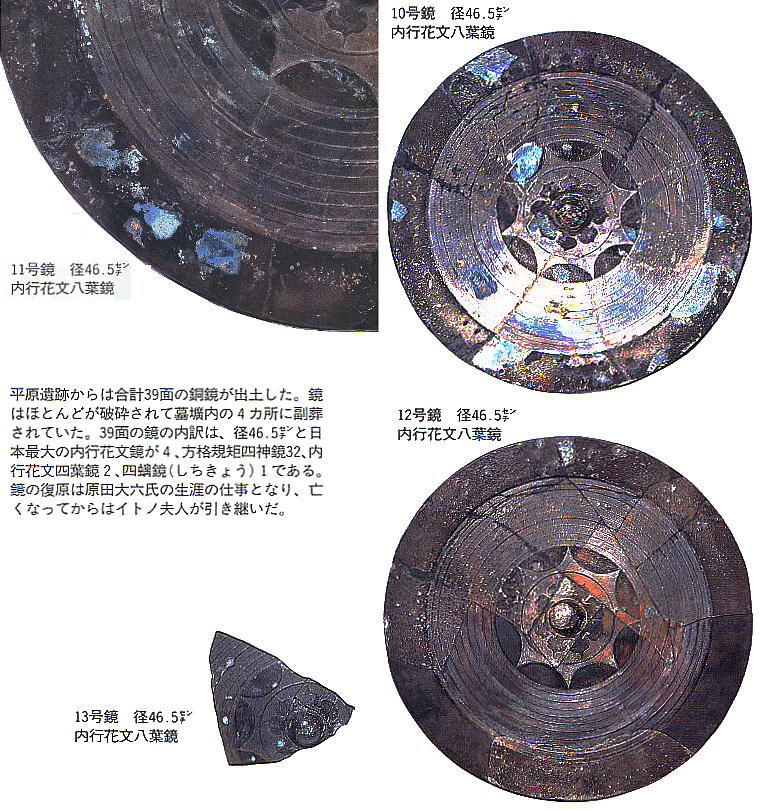

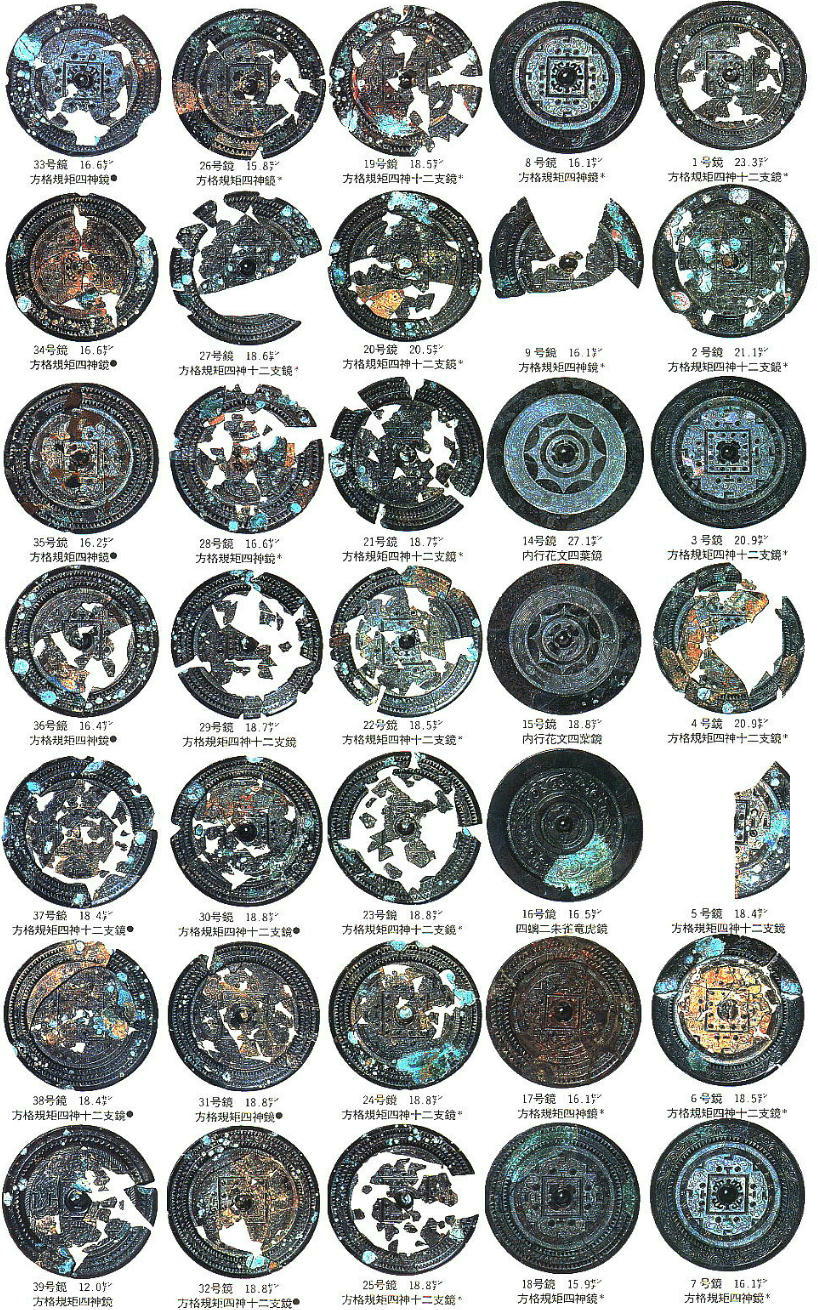

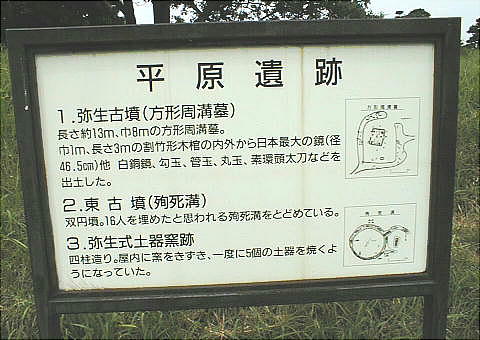

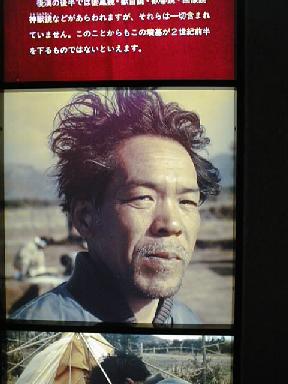

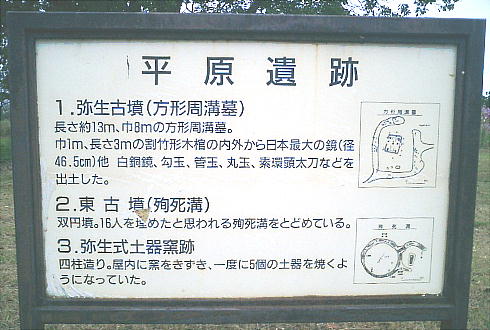

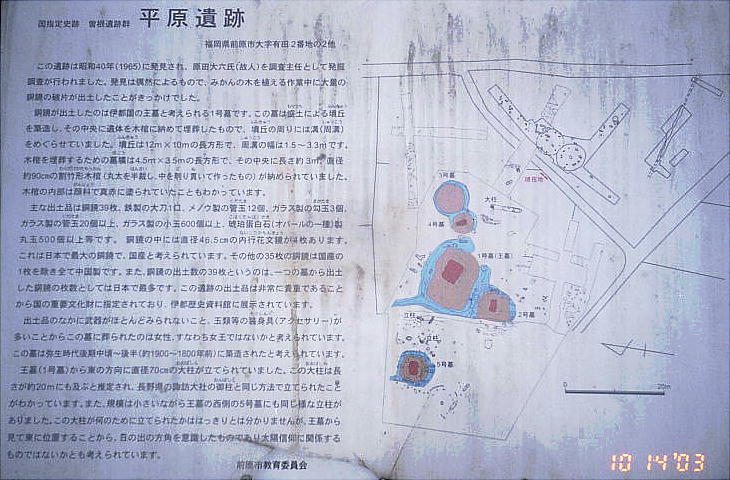

昭和40年糸島郡前原町平原(当時)において、農作業の最中に多量の朱と共に大小鏡の破片等が発見された。偶然の発見で あったが、福岡県教育委員会はただちに原田大六を調査団長とした発掘調査団を組織し、調査・発掘が実施された。結果、 遺構は東西十八m、南北十四mの長方形の方形周溝墓で、弥生時代から古墳時代にかけての遺構であるとされた。原田大六 は、2世紀中頃であるとしている。遺構の中央部には、割竹形木棺を収めていたと思われる痕跡もあった。この遺跡からは、 破砕された合計39面の鏡、ガラス・メノウなどの装身具、素環頭太刀等が出土し、鏡の枚数は一墳墓からの出土数として は我が国最多であった。又、復元された内行花文鏡は直径が46.5cmもあり、これ又我が国では最大経の鏡であった。太刀等 武具の少なさ、装飾品の豪華さ、それに鏡の多さなどから、原田は、この遺構を「伊都国の女王」の墓だと想定している。

遺跡は現在史跡公園として整備され、周りは住宅街である。家族連れがボール遊びに興じていた。ここからの出土品は、す ぐ近くの「伊都歴史資料館」で見ることができる。

1999年3月21日

歴史倶楽部例会「北九州弥生の旅」にて伊都国を再訪。

351K-JPEG

驚いたことに、伊都国平原遺跡は、再発掘されていた。

各地で再発掘の結果新発見が相次いでいるので、それに

触発されたのだろうか。西日本新聞によると、新たな柱

の跡等が発見されたとあったが、新たな伊都国の遺構か?

伊都国通信 vol.3 1998.10.21発行(発行:前原市教育委員会) 平原遺跡発掘調査中間報告 1.調査地点 前原市大字有田1番地他 2.調査の目的 ①.昭和40年の発掘調査で推定されている南西弥生古墳の確認 ②.指定地内および周辺の未調査部分についての関連遺構の確認 ③.大柱と異形建物の位置関係の確認 3.これまでの調査結果 ①.2号墓の存在が確認されました。2号墓は円形ないし隅丸方形(すみまるほうけい)と考えられ、周囲に溝が巡らされ ています。その規模は9~10m(周溝(しゅうこう)を含む)です。墳丘(ふんきゅう)の中央には丸太を刳り抜いて造 った木棺(もっかん)がほぼ東西方向に埋葬されていました。ただし木棺と周溝の一部はみかんの木を植えるための溝 (昭和39年に掘られたもの)によって壊されていました。 ②.木棺の大きさは長さ約1.7m、幅約70cmでした。 ③.2号墓からの出土品は確認できていませんが、南側の周溝をこわしているみかんの木を植えるための溝から土器片が出 土しています。この土器と2号墓付近から出土した土器を参考にすると、墓が作られた年代は弥生時代終末から古墳時 代初頭(西暦200年~250年前後)にかけてと考えられます。 4.まとめ ①.1号墓と2号墓は接するようにして造られており、さらに周溝の一部を共有していることから造られた年代が近いと考 えられ、それぞれに埋葬された人物は深い関係にあったと考えられます。 ②.2号墓に埋葬された人物は、1号墓の王の近親者である可能性が高いと考えられます。 ③.2号墓が造られた年代が推定されたことから、1号墓が造られた年代をある程度絞りこむことが可能となりました。 1号墓が造られた年代については確実にそれを示す土器が発見されていないため、銅鏡をはじめとする副葬品などの検 討からその年代が推定されていました。それには弥生時代後期の中頃(西暦 100年前後)とする説と弥生時代後期後半 から終末(西暦200年前後~250年前後)とする説がありましたが今回の調査結果から考えると後者の可能性が高くなっ たといえるでしょう。

以上、伊都国通信より。

2003年10月13日 再び平原遺跡へ 歴史倶楽部第77回例会

平原遺跡前の畑に一杯のコスモス。その前での智世ちゃん。上右は殉死溝のある東古墳。

東南、陸行すること五百里、伊都国に到る。官を爾支(ぬし)といい、 副を泄謨觚柄渠觚(しまこへきこ)という。千余戸あり。世(々)王 あり。皆女王国に統属す。郡使の往来(するときは)、常に駐(とど) まる所なり。

方形周溝墓はきれいに整備されて芝生が植えてある(上右)。この下に木棺墓があるのだ。

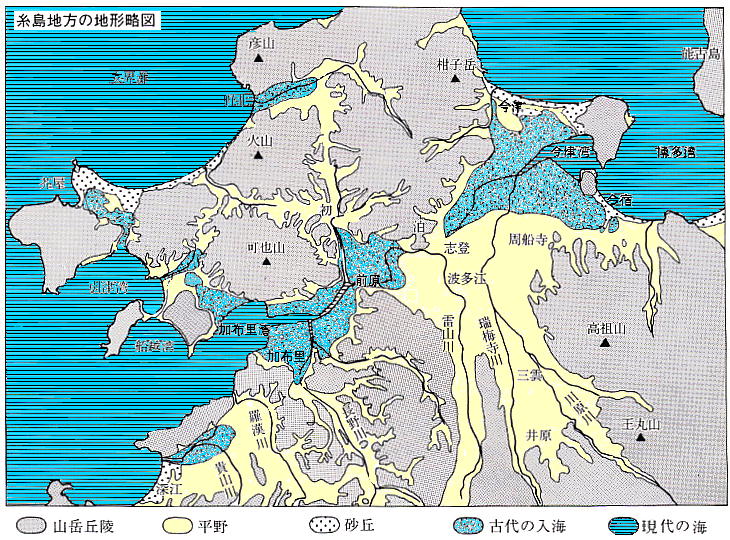

かっては、古代の糸島半島は、海に突き出ている「志麻(しま)郡」と内陸部の「怡土(いと)郡」とに別れていて、ふた つの地域は糸島水道によって分断されており、志麻郡にあたる部分は島であったと考えられていた。しかし最近の縄文時代 の海面変動の分析や地質調査、海生動物の化石分布調査、遺跡発掘調査の分析などから、上図のように、縄文時代以後の糸 島半島は、泊-志登間では、南北に陸地としてつながっていた可能性が高いとされている。怡土と志麻が元来陸続きであっ たとすると、泊-志登地区が両地を結ぶ橋の役目を果たすとともに、東西から入り込んだ湾の接点に位置しているため、伊 都国の海の玄関口として重要な位置にあった事が推測できるのである。

伊都国の王墓とされるのは、昭和50年代に福岡県教育委員会が発掘調査した三雲南小路遺跡である。ここの1号棺、2号 棺からは前漢鏡が60面近く出土している。(1号棺35面、2号棺22面以上)。江戸時代の文政5年にも発掘された記 録が残っており、その時の甕棺は1号棺であった。他の出土品としては金銅製金具、ガラスの壁(へき)8個などが出てお り、ここは王と王妃の墓であろうとされている。 三雲南小路遺跡の南端の所に井原鑓溝遺跡(推定地)があり、後漢鏡が20面くらい出土している。この遺跡は、末廬国の 桜馬場遺跡(佐賀県唐津市)とはぼ同時代と見られている。 そして、その後の時期の王墓とされるのが、この平原遺跡である。方格規矩鏡、内行花文鏡の組み合わせから、後漢中期の 組み合わせだろうとされ、それは邪馬台国の時代に相当する。伊都国の王墓は、三雲、井原、平塚と変遷して行くというの が定説だが、卑弥呼出現の1世紀終わりには、ここが伊都国の王都だったという事になる。そして倭人伝にいう「世(々) 王あり。」という記事とも合致する事になる。

考古学の資料として、後漢鏡が集中して出土しているのは伊都国である。三雲60面、井原20面、平原30面というおび ただしい数に上る。この時期、近畿地方では2面しか出土例がない。同じ北九州でも須玖岡本の奴国においては出土してい ないので、小田富士雄氏(福岡大学教授)は、2世紀の最初の時期には(勢力の中心は)奴国連合から伊都国連合へ移って いたのではないか、と言う。 また、壁(へき)と金銅製四葉座形金具は、中国王朝が王と認めた所に与えたもので、これは伊都国と奴国(岡本)からし か出土していないので、中国から(倭における)王と認められたのはこの2国だけではないかと述べている。 平原遺跡は発掘当時、「王の墓」とか「一大率の墓」ではないかとか騒がれたが、現在では伊都国における弥生時代最後の 王墓ということに落ち着いているようである。しかしこうやって現地に来てみると、はたしてここがホントに王墓だろうか という気がする。いくら弥生時代とはいえ、王の墓ならもう少し大きくて重厚な物であってもいいような気がするが、弥生 時代の国がどのようなものかはっきりとわからない以上、今までの発掘で一番副葬品の立派な所を首長の墓とせざるを得な いのだろう。

邪馬台国大研究ホームページ / 遺跡・旧跡めぐり / 平原遺跡

邪馬台国大研究ホームページ / 遺跡・旧跡めぐり / 平原遺跡