Music: ふるさと

Music: ふるさと

縄文人の精神世界をイメージさせる物語文様の宝庫 下左は考古館前の駐車場から南を見たところ。写真のほぼ真ん中に富士山が綺麗に見えていたのだが、どういう訳か写って いない。下右が井戸尻遺跡考古館。この隣に民俗資料館があり、この2つの建物の前一帯が「井戸尻遺跡」である。

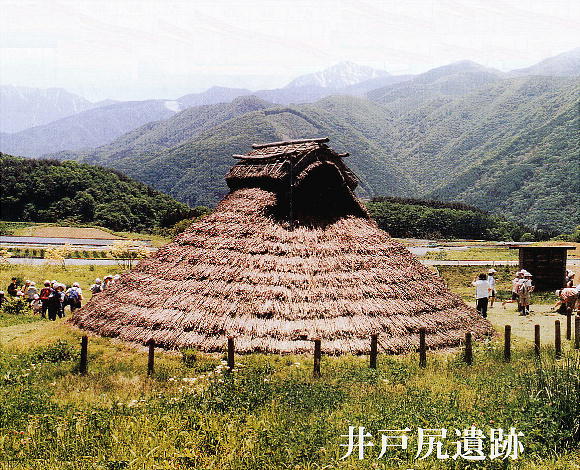

考古館前の藤が満開だった。上右は民俗資料館の建物。資料館前の道を歩くと2,3分で復元された竪穴式住居が見えてく る。

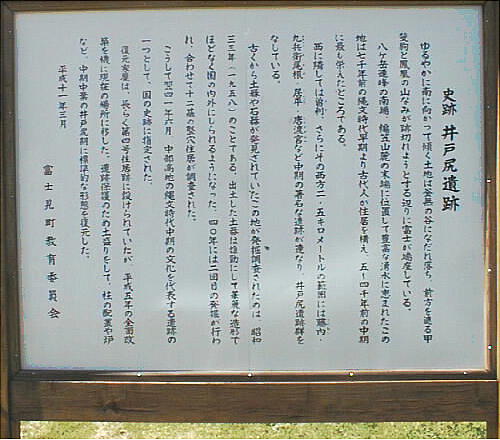

いどじりいせき 井戸尻遺跡 ●長野県諏訪郡富士見町● <遺跡概要-富士山を望む縄文精神文化圏-> 日本列島のほぼ中央に位置する八ケ岳の裾野には、中小の河川が放射状に流れ、帯状の台地や多くの尾根をつくっている。 広大な裾野は、立場川を境にして西北側を西麓、南東側を南麓と呼び分けている。これらの八ケ岳山麓には多くの旧石器・ 縄文時代の遺跡群が点在しており、それらの遺跡群のなかでも井戸尻遺跡群は中核を成す一帯である。JR信濃境駅から約 1.2㎞ほど南に下ったところに井戸尻遺跡はあり、沢を挟んで西に曽利遺跡の尾根が並行している。

上と下の写真は右から左へ繋がっている。頭の中でつなぎ合わせて欲しい。雄大なパノラマが目の前に拡がるはずだ。

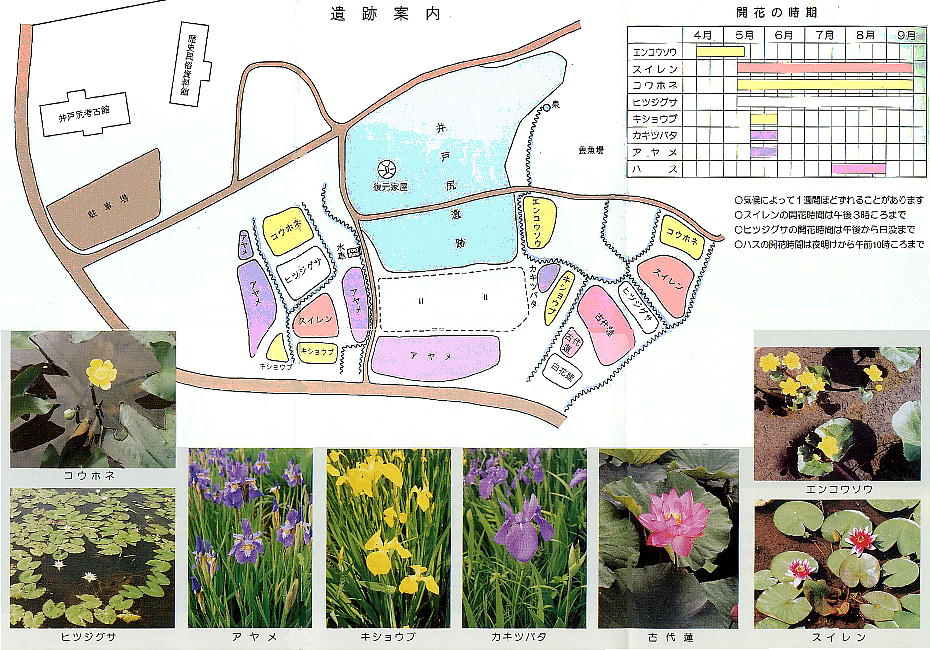

縄文中期の集落である井戸尻遺跡は、八ケ岳南端の編笠山の裾野、甲斐駒ヶ岳と鳳凰三山の山なみを眼前にし、南東に富士 を遠望できる景勝の地にある。縄文時代から今も湧き出ている豊かな水に恵まれ、史跡を囲む植裁田(栽面積6千㎡)を水 生・湿性の花々が彩る。縄文時代、この地域に生活した人々は、非常に優れた文化を生み出した。諏訪盆地や甲府盆地につ ながる古代の要衝という立地に加え、豊富な食物にも恵まれたこの地域には、独自性の高い文化を共有する縄文中期の遺跡 が集中していた。 昭和33年の発掘以来この地が「井戸尻文化」の中心地であったことがわかり、昭和41年(1966)に国の史跡に指定され、 井戸尻考古館や民俗資料館、竪穴式住居を復元して遺跡公園として整備された。また昭和50年、曽利遺跡の第4号住居址 から出土した7点の一括土器が、縄文時代の遺物として、県宝に指定され、井戸尻遺跡群のなかの一つ藤内(とうない)遺 跡から出土した石器・土器・土偶など199点が、「中部高地における縄文土器の、一つの到達地点を示す一括資料」とし て、平成14年、重要文化財に指定されることになった。

今日は連休なので、遺跡では古代GOODS作りや、手作り弓矢体験などをやっていた。竪穴住居の中では火をたいていて、熱い 甘酒を飲ませてくれた。

<遺跡の特色-縄文農耕を実践的に復元-> 長野県諏訪町出身の在野の考古学・民俗学者藤森栄一(ふじもりえいいち: 1911~11973)氏は、戦後まもなく、八ケ岳山 麓の井戸尻遺跡をはじめとする八ケ岳山麓の縄文遺跡の出土物の検討から、この文化が狩猟採集だけでは成立しえない、ど うしても農耕社会を想定しなくては理解できない面があるという考えに到達した。有名な「縄文農耕論」である。しかし、 縄文時代は狩猟・採集を中心とした社会であるとする当時の学会の認識からは、これは納得しえないテーマであった。藤森 氏は、他にも斬新な視点からの研究テーマを次々唱えたが、とくに新石器農耕論と土器図像論の論文は日本原始文化論に波 紋をよんだ。今日では縄文時代に農耕があったことは既に常識であり、北部九州においては縄文末期稲作も行われていたこ とが実証されているが、藤森氏自身はしかし、十分な証拠がつかめないまま他界した。 井戸尻考古館では、藤森氏の意志を受け継ぎ、縄文農耕の立証と文化内容を一貫して追求し、その後遺跡から、エゴマやマ メ類、ヒョウタンの仲間などの栽培植物の種子が発見され、一部に栽培を行っていたことが明らかになっている。また出土 した石鍬や石包丁を用いて、遺跡公園内でアワやキビの栽培が実験的に復元されている。

遺跡の東側にある古代からの湧水では、古代蓮など湿性、水生植物が栽培されており、南アルプスや八ヶ岳を望む雄大な田 園風景の中で、水の流れる音と水車のまわる音が聞こえ、周囲の景観も含め「縄文の泉」公園として訪れる人々の憩いの場 となっている。 遺跡は、海抜800~1000mの台地上にあり、縄文時代中期の遺跡が多い。とくに遺跡が密集しているのは、立場川か ら東へ二つ目の母沢から、東の鹿ノ沢までのおよそ2.5㎞の範囲で、井戸尻・曽利・藤内・九兵衛尾根・居平・唐渡宮・ 向原などの遺跡が集中し、一大「井戸尻遺跡群」を形成している。

上右は帰りに通ったJR信濃境駅前の碑。ここに駅が出来たのが相当な悲願だったのがわかる。井戸尻遺跡の碑は脇にひっ そりと在った。

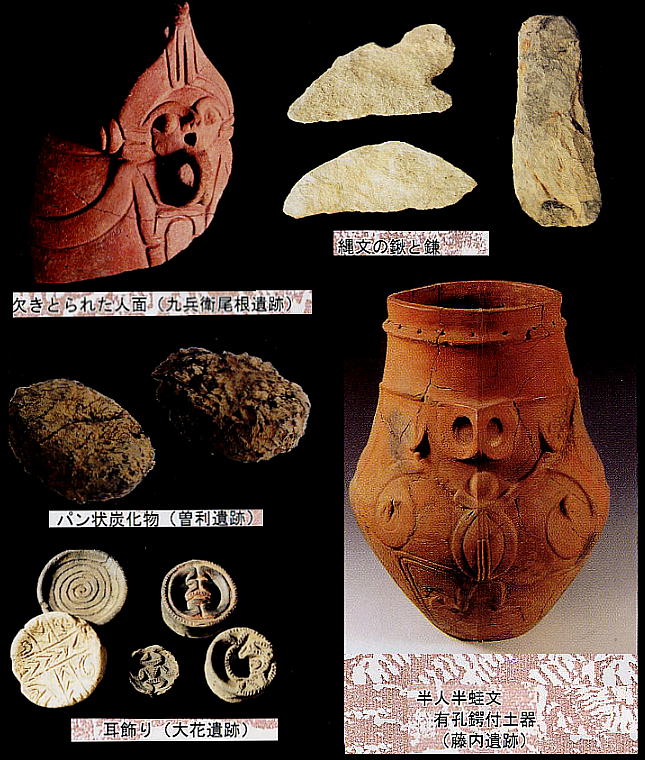

<遺跡の特色-心をゆさぶる土器の世界-> 井戸尻遺跡からの出土品、とりわけ土器には神秘にあふれる物語を感じさせる文様が描かれている。たとえば蛙とも人とも つかない不思議なデザインがある。半人半蛙(あ)文様はとくに多く、目のつり上がった人面文様や、咬(みづち)文様な ども有名だ。個性豊かな出土品が発見された井戸尻遺跡。太古の人々が何を思いどんな事を考えていたのか。土器の文様か ら、祭りやまじないの様子を想像することができる。一般に、縄文土器の不思議なデザインは、新しい生命を産む女性の出 産力こそ豊穣の象徴であることを表しているとも言われる。これらの縄文時代の土器の文様と形は、生活用具としての域を はるかに越えているし、表情豊かな井戸尻遺跡の土器は、はじめからまさに芸術品として創造したのではないかという気に さえなってくる。今日、土器の文様・図像についてはさまざまな研究が行われているが、そこに縄文人の精神世界が映しだ されていることは間違いない。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 遺跡・旧跡めぐり / 井戸尻遺跡

邪馬台国大研究・ホームページ/ 遺跡・旧跡めぐり / 井戸尻遺跡