Music: Acroos the Universe

Music: Acroos the Universe

知事公館構内竪穴住居跡(擦文文化) 札幌の人口は現在180万人である。全国でも有数の大都市(人口規模は東京,横浜,大阪,名古屋に次いで全国で5番目) のど真ん中に、1000年以上前の遺跡がそのまま残っている。

札幌は扇状地である。市の郊外、定山渓(今夜の宿はここだった。)を流れてきた豊平川が、急流から平野部にかかるとき 運んできた砂を堆積させてできあがったのが札幌扇状地である。上流で地下へしみこんだ雨水は地下水となり、この扇状地 で泉となって一気に地上に吹き出す。アイヌ語でメムと呼ばれるこれらの泉は、開拓使時代の札幌には13ケ所もあったとい う。最後まで残っていたメムが、この知事公館内とサッポロビール工場にあった。

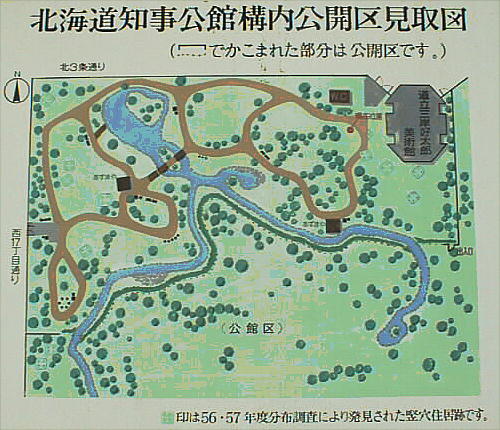

北海道立近代美術館の隣、札幌市西16丁目〜18丁目にかけてこの遺跡は広がっている。開拓使時代の知事公館はこの地に建 てられた。現在、知事はここには住んでいないが、建物は今も時々公務で使用されている。訪れたこの日も、裏庭で何やら 大々的なガーデン・パーティーの準備真っ最中だった。このエリアには、約1000年前、遡上してきたサケやマスを食料とし てここで生活した擦文文化(さつもんぶんか)の担い手たちが住んでおり、その住居跡がそのまま残っているのだ。竪穴住 居跡は、知事公館公開区として一般に開放されている。

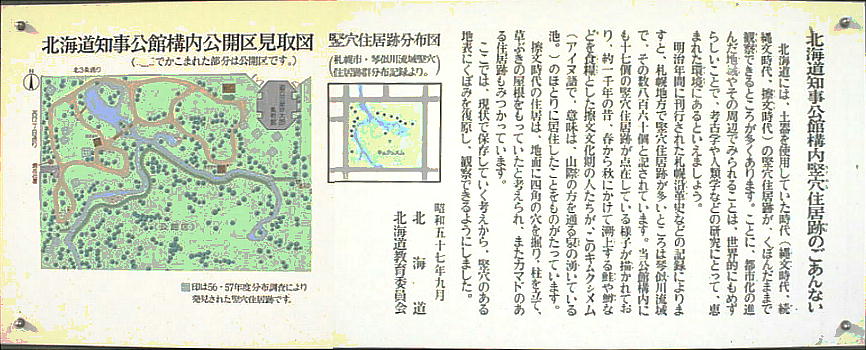

案内板には、 「明治年間に刊行された「札幌沿革史」などの記録に、札幌地方で竪穴住居跡が多いところは、琴似川流域でその数860個と 記録されています。当公館構内にも17個の竪穴住居跡が点在している様子が描かれており、約1000年の昔、春から秋にかけ て遡上する鮭や鱒などを食料とした擦文文化期の人達が、このキムクシメム(奥より流れ出る泉地、という意味)のほとり に居住していたことを物語っています。」 と説明されている。

見た目はただの窪地である。説明がなければ、1000年そのままにされてきた住居跡だとはとても思えない。案内図によれば 他にも幾つかの住居跡があるはずなのだが、2つしか見つけられなかった。

案内図では、ここも住居跡である。

「擦文文化時代」とは、「縄文時代」「続縄文時代」に続く北海道特有の文化期で、本土で言えば奈良時代頃(8世紀)に あたる。弥生時代・古墳時代がない北海道では、「続縄文時代」が終わると「擦文時代」「オホ−ツク文化時代」と移行し、 日本の室町時代にあたる頃、やがて「アイヌ文化」が台頭し近代へ至る。ちなみに擦文とは、土器の表面をヘラのような物 で擦(こす)って文様を付けているところからこう呼ばれている。 札幌市内には、ここ以外にも、8世紀〜13世紀にかけて、現在の植物園,桑園,北大構内,麻生から篠路にいたる旧琴似 川(サクシュコトニ川)沿いに、1,000 軒以上の竪穴住居がつくられ、アワ,ヒエ,ソバ,ムギ,キビなどの雑穀栽培が行 われていた事が知られている。

邪馬台国大研究 / 遺跡・旧蹟案内 / 北海道知事公館遺跡<