Music: Memories in Sanfrancisco

Music: Memories in Sanfrancisco

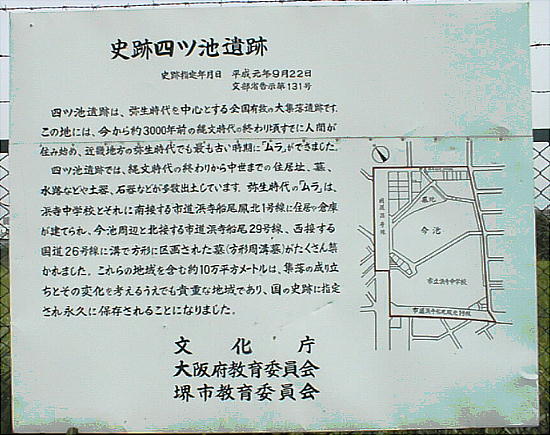

近畿地方には珍しい弥生時代の大規模集落跡である。大阪府堺市にある。浜寺中学校を囲む広い範囲に大集落が存在していた。

この遺跡からの出土品の多くは、堺市立博物館に展示されているが、「博物館めぐり」で見て頂いたようにこの博物館は写真 撮影禁止である。遙か2000年前の人間達のものでも、それを受け継いだのは堺市民で、彼らに著作権があるからという理由で、 「写真撮影禁止」 という措置をとるのだろうか? それとも何か他に理由があるのか。 日本の博物館の「撮影禁止」措置は、ほんとに頑なである。明治以来、技術だけは盗むようにして吸収してきたくせにどうし て西欧人達の SPIRITs を学び得ていないのか。理解に苦しむ。

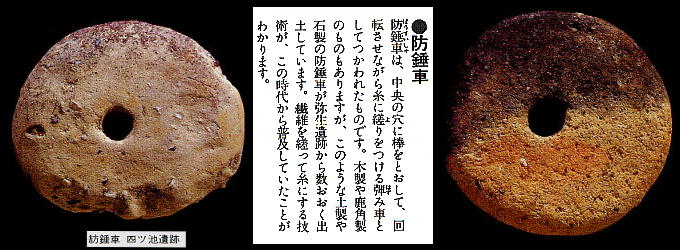

泉北丘陵から市の中央部を流れ、大阪湾に注ぐ石津川の中・下流区域は、縄文晩期から弥生時代以降、急速に水田耕作が広が った地域である。四ッ池遺跡は、今の浜寺中学校付近一帯に開けた集落で、縄文土器と弥生土器が一緒に出土する、時代の端 境期に出現した遺跡として早くから知られていた。上流は、朝鮮半島から技術が伝わった須恵器の、5世紀から10世紀にか けての一大生産地帯である。 縄文晩期、西から農耕技術を携えてこの地へ移り住んだものと、古くからここで採集生活を送っていた縄文人とが、ともに生 活していた事を窺わせる。付近には百済川という名の川もあり、その後もかなりの渡来人がやってきて、この地域の開発が進 んだと推測できる。 百済の名前は、明治22年までは村名に、それ以降も昭和16年に堺市に合併するまで字名としても残っていたが、合併後 「百舌鳥百済町」の町名案が消え、百舌鳥陵南町となった。

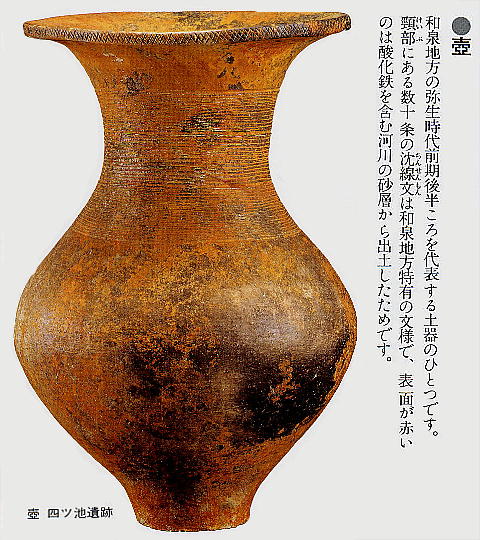

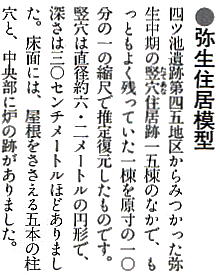

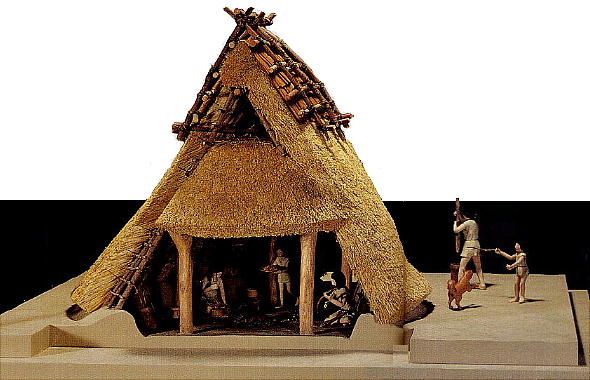

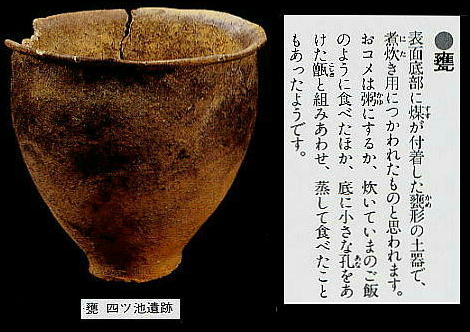

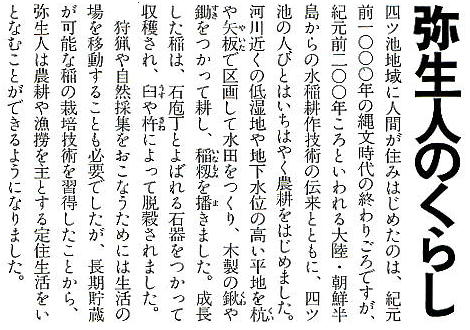

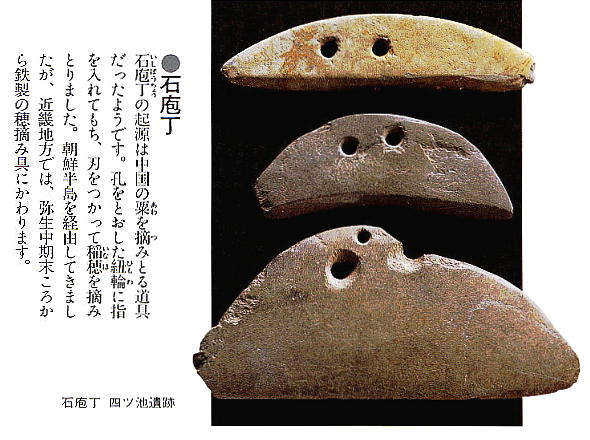

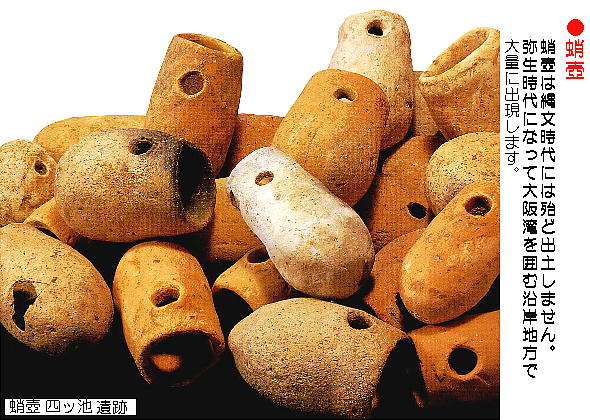

自然の資源が乏しく、住みにくいと言う傾向は、縄文時代も末期になると一層深刻になったのか、大阪はじめ西日本では、 土器も文様のない簡素なものになります。それとともに、住居地が、それまでのような丘陵や台地上から、かなり低湿な平 地へ移動するという注目すべき変化もおこってきます。 海や湖沼が干上がり、沖積(ちゅうせき)平野が急速にできあがってきたからだと推測されますが、そのため海岸は遠のき、 魚介類はとりにくくなり、どうしても新しい生き方を工夫しなければならなくなりました。そうして、西日本の縄文人が、 再び生きるか死ぬかの苦闘を続けていたとき、いまから二千三百年ほど前、朝鮮南部から北九州へ、稲作農業と鉄の道具を 使用する技術をもった人々がやってきました。 温暖多雨で低湿地にめぐまれている西日本の地は水田農業の好適地でしたので、数十年ののちには、大阪平野や奈良盆地、 伊勢湾沿岸平野でも稲作が開始されます。東大阪市の鬼塚や、堺市の四ッ池遺跡では、近畿でも最も新しい縄文土器と、最 も古い弥生式土器が同じ遺跡から発見されており、新しい生活への脱皮を探し求めていた人々(縄文人)と、西の方からや ってきた人々は、やがて一つになって近畿地方にも稲作農業社会(弥生時代)を建設し始めたものと推定されます。野山を 走り歩いて自然の動・植物を食料として採捕していた段階(自然獲得経済)から、人間集団自らが食料を作り育てる段階 (生産経済)への一大革命がはじまったのです。 堺市立浜寺中学校の北に「四ッ池」とよばれる池があって遺跡の名となっていますが、学校の敷地を中心に一帯が遺跡です。 ことに池の周囲からは、縄文土器(後〜末期)、弥生式土器(前〜後期)をはじめ、その後の時代の各種の土器や石器、木 製農具などが出土しています。 先年、第二阪名国道建設予定地についての発掘調査が行われ、数々の遺構や各種の遺物が発見されたのですが、国道路線の 変更などは考慮されていません。四ッ池遺跡がどんなに大切な文化財であるか、府民の一人でも多くが知り、遺跡の保存の ために力を結集したいものです。 【大阪の史蹟を訪ねて (1).原始・古代編 (株)ナンバー出版発行 1973.8.1】

邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡めぐり/ 四ツ池遺跡