Music: gently weep

Music: gently weep1998年7月19日

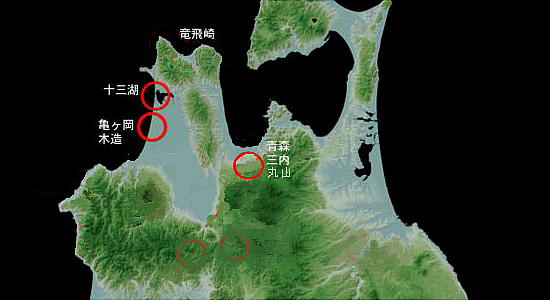

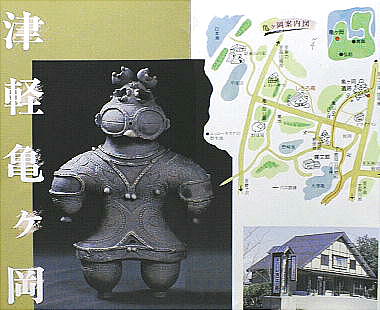

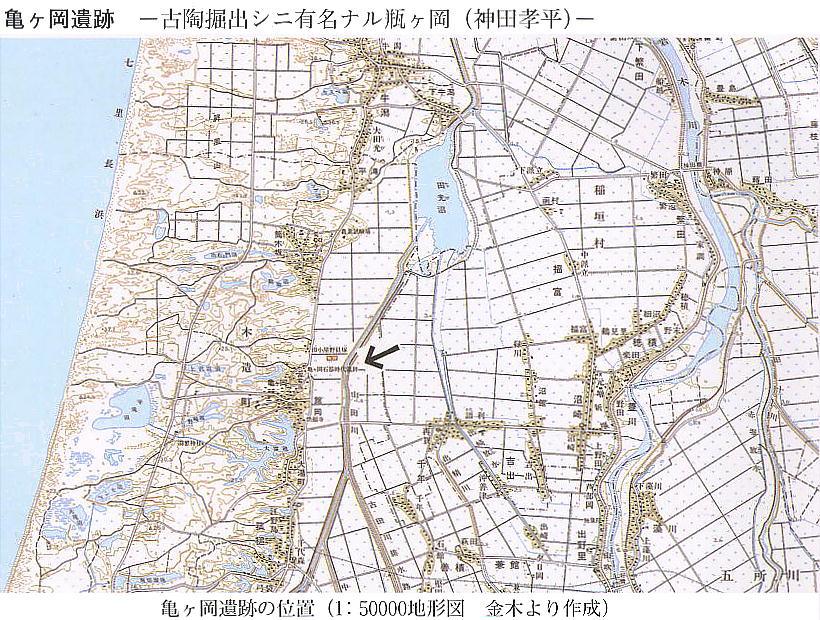

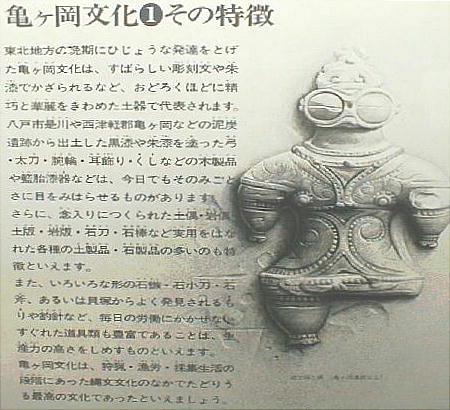

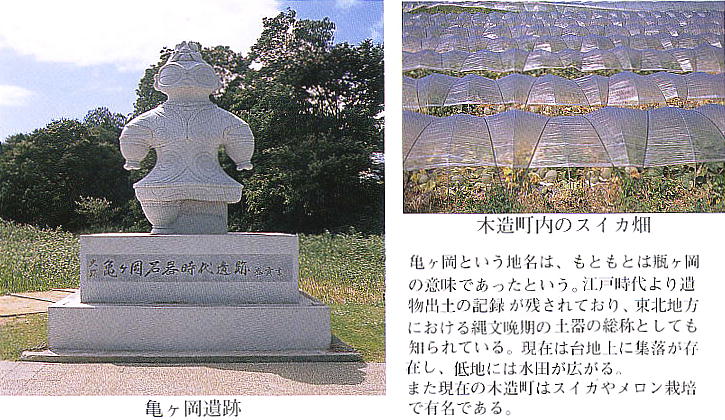

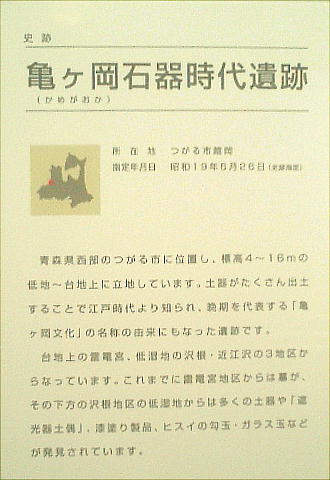

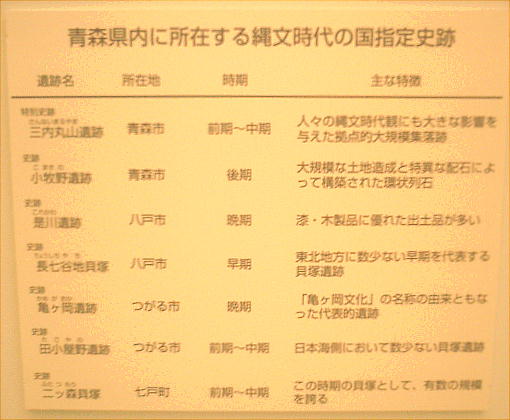

亀ヶ岡 石器時代遺跡 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 亀ヶ岡石器時代遺跡(かめがおかせっきじだいいせき)は、青森県つがる市にある縄文時代晩期の集落遺跡である。遮光器土偶が 出土した遺跡として知られ、国の史跡に指定されている。単に亀ヶ岡遺跡とも称される。亀ヶ岡時代遺跡とモニュメント右の写真 の土偶モニュメントの背後は谷の間の湿地帯となっており、そこから数多くの遺物が出土した。 この遺跡は、津軽藩の2代目藩主である津軽信枚が1622年にこの地で亀ヶ岡城を築こうとした際に、土偶や土器が出土したことに より発見された。この地は丘の部分から甕が出土したことから「亀ヶ岡」[1]と呼ばれるようになったという。[2][3]また、この 地区には湿地帯が多く、築城の際に地面に木を敷いて道路としたことから、「木造村」(きづくりむら)と呼ばれるようになった。 亀ヶ岡城は造りかけの状態で一国一城令が出たため、やむなく廃城となった。 江戸時代にはここから発掘されたものは「亀ヶ岡物」と言われ、好事家に喜ばれていた[4][5] 遠くオランダまで売られたものも ある。1万個を越える完形の土器が勝手に発掘されて持ち去られたという。明治以降も調査が行われ、谷の部分の調査が行われた 結果、遮光器土偶をはじめ漆器や土器、石器などが発掘された。現在無断で発掘することは禁止されている。[6] 津軽信枚は亀ヶ岡城の廃城後、そこに「大溜池」を造ったが、その近くに縄文館という施設があり、現在当遺跡から出土した遺物 の多くが展示されている。大溜池は、亀ヶ岡城の堀として予定されたものであり、縄文館は亀ヶ岡城予定地であった。出土遺物中、 最も著名で、この遺跡のモニュメントのモデルとなっている遮光器土偶は、個人の所蔵を経て、現在は東京国立博物館の所蔵とな っている。 縄文時代晩期には、この亀ヶ岡出土品に代表される様式の土器が北海道から中部・近畿の広い地区にわたって流行する。これを亀 ヶ岡文化[7]とも言う。 脚注 1.^ 甕の出る岡、瓶岡とも書く 2.^ この間の事情は、弘前藩の諸事情を記した『永禄日記』(館野越本)に書かれている。また菅江真澄も1796年(寛政8年)7月 2日に、亀ヶ岡で掘り出された土器類を見分し、『外浜奇勝』に意見を述べている。 3.^ 村越潔「青森県の黎明」19ページ(長谷川成一・村越潔・小口雅史・斎藤利男・小岩信竹『青森県の歴史』山川出版社 2002 年3月) 4.^ [[1824年(文政7)から滝沢馬琴ら12人の文人による耽奇会で、各自が収集した亀ヶ岡土器や土偶を持ち寄って品評会が開かれ ていた。 5.^ 村越潔「青森県の黎明」19ページ(長谷川成一・村越潔・小口雅史・斎藤利男・小岩信竹『青森県の歴史』山川出版社 2002 年3月) 6.^ 1879年(明治12)頃、発掘が始められた。1886年(明治19)遮光器土偶出土する。 7.^ ただし、標式遺跡は、岩手県大船渡市の大洞貝塚である。

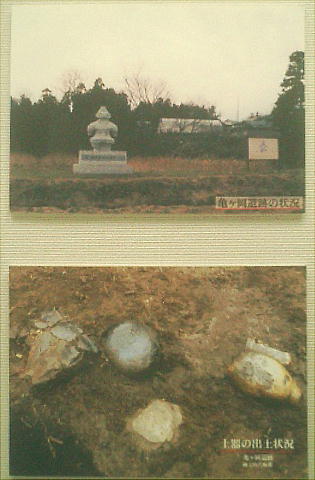

遮光式土器が発見された場所に建てられている、亀ケ岡遺跡の碑。道路脇の畑の土手の上である。

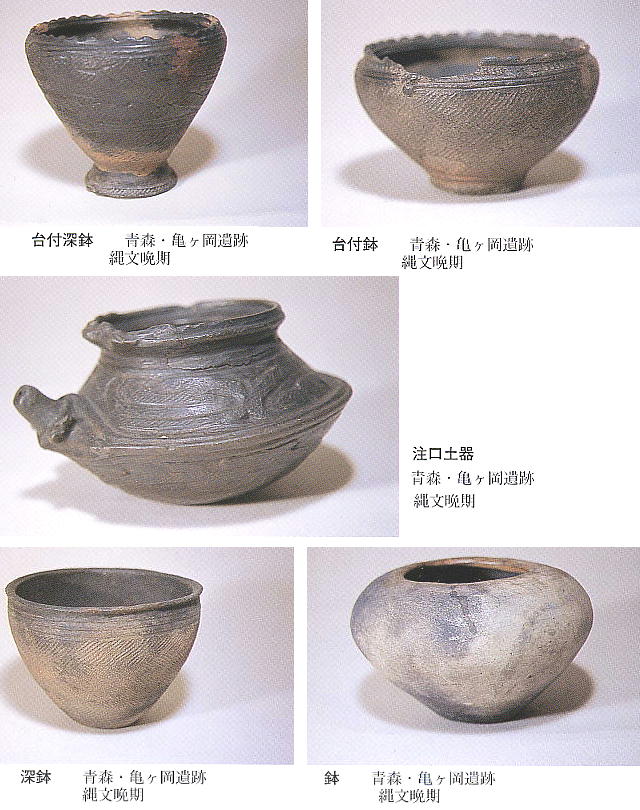

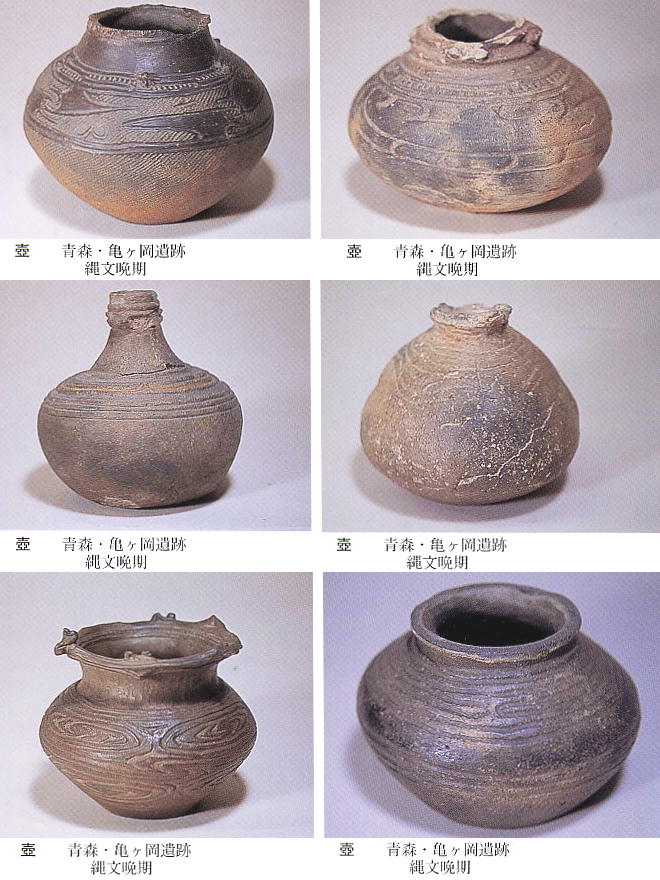

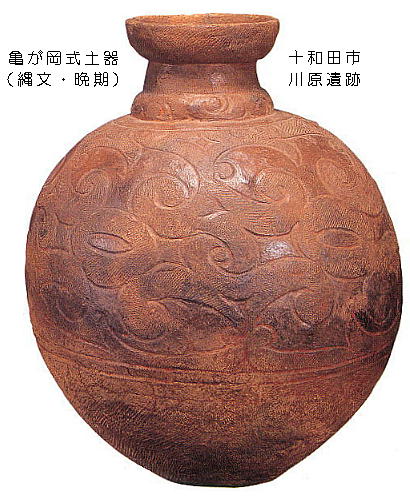

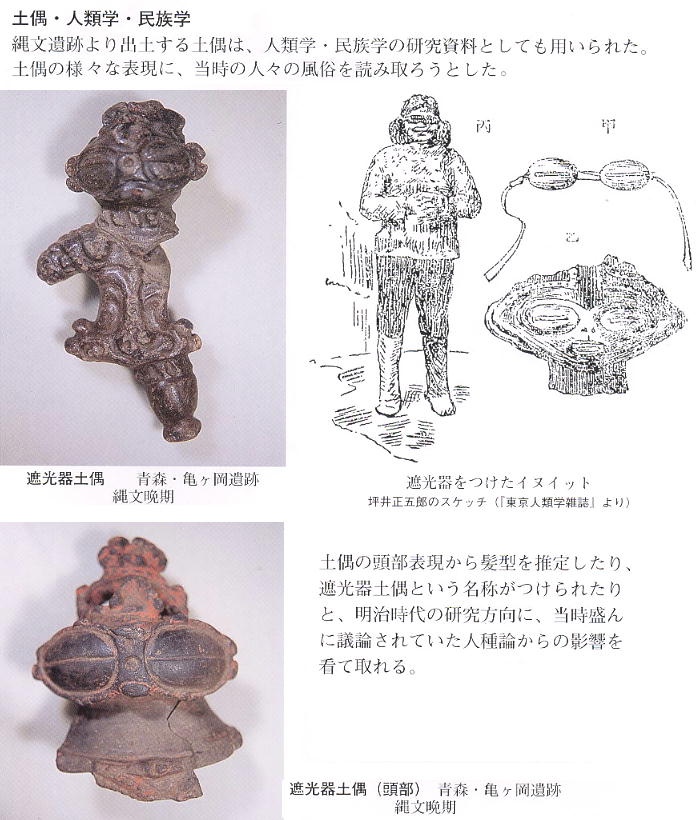

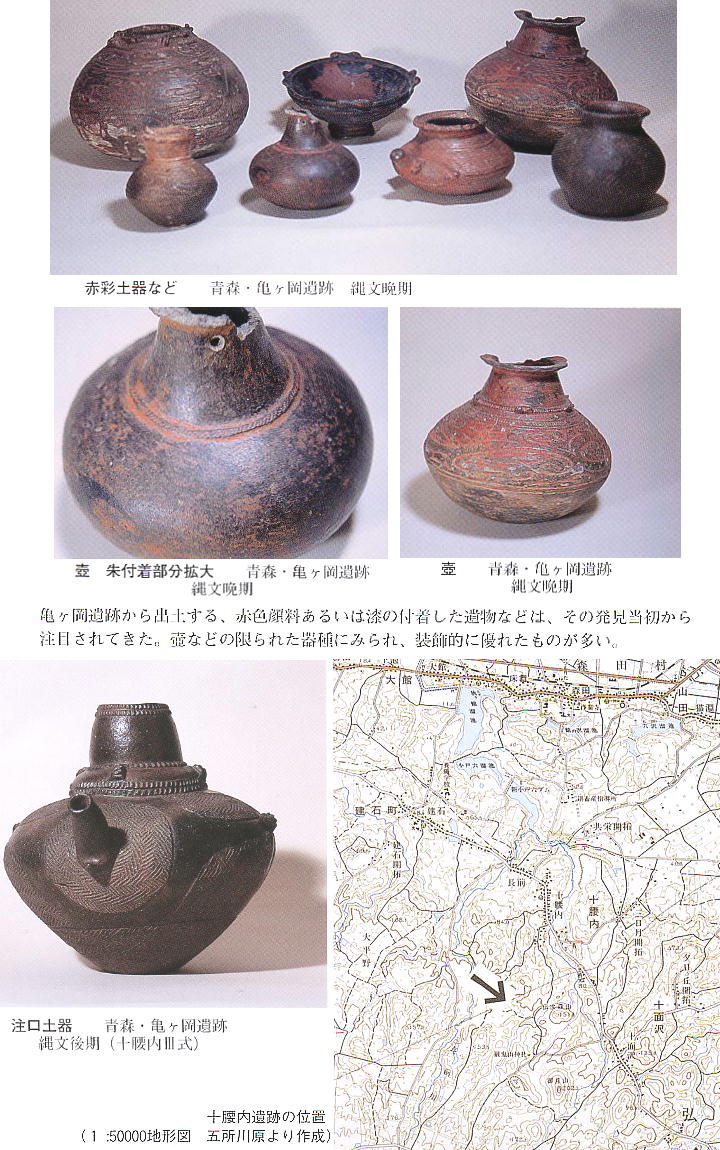

縄文時代晩期、いわゆる「亀ケ岡文化」といわれる一大文化圏が東北地方を覆い尽くす。晩期の土器として有名な亀ケ岡式 土器は、完成された器形、紋様の美しさから縄文文化の芸術性の高さを伝えるものとして今なお愛好者は多い。複雑な装飾 など、制作技術も高い中空の遮光器土偶や雲形装飾土器は、この時期の東北文化を代表するものである。亀ケ岡式土器を出 土する遺跡・文化圏は青森、秋田、岩手県を中心に各地に分布し、広く北海道南西部から関東・東海地方まで及んだ。一部 は近畿地方にまで及んでいる。その中でもここ亀ケ岡遺跡と是川遺跡は最大規模の遺跡である。ふたつの遺跡は青森県内に あって日本海側と太平洋側に距離を隔てているが、海岸の近くに位置しながら貝塚を伴わない遺跡であること、居住の立地 条件を丘陵を背した水辺とするなど、共通の生活環境がみられる。ともに泥炭層を有し、その泥炭層からはクリ、トチ、ク ルミ等の堅果類が検出された。また海岸に接しながら三内丸山に見られるような海洋民族としての痕跡はない。海洋に依存 しないことはサケの溯上と大きな係わりがあるとされ、サケが生活を支えるものであったと考えられている。古くから存在 が知られている亀ケ岡遺跡の出土遺物は、多くが前述したように拡散し現地には殆ど残っていない。これに対して大正9年 (1920)に発見された是川遺跡は、亀ケ岡式土器の出土量としては最大の1600点もの完形土器を出土している。

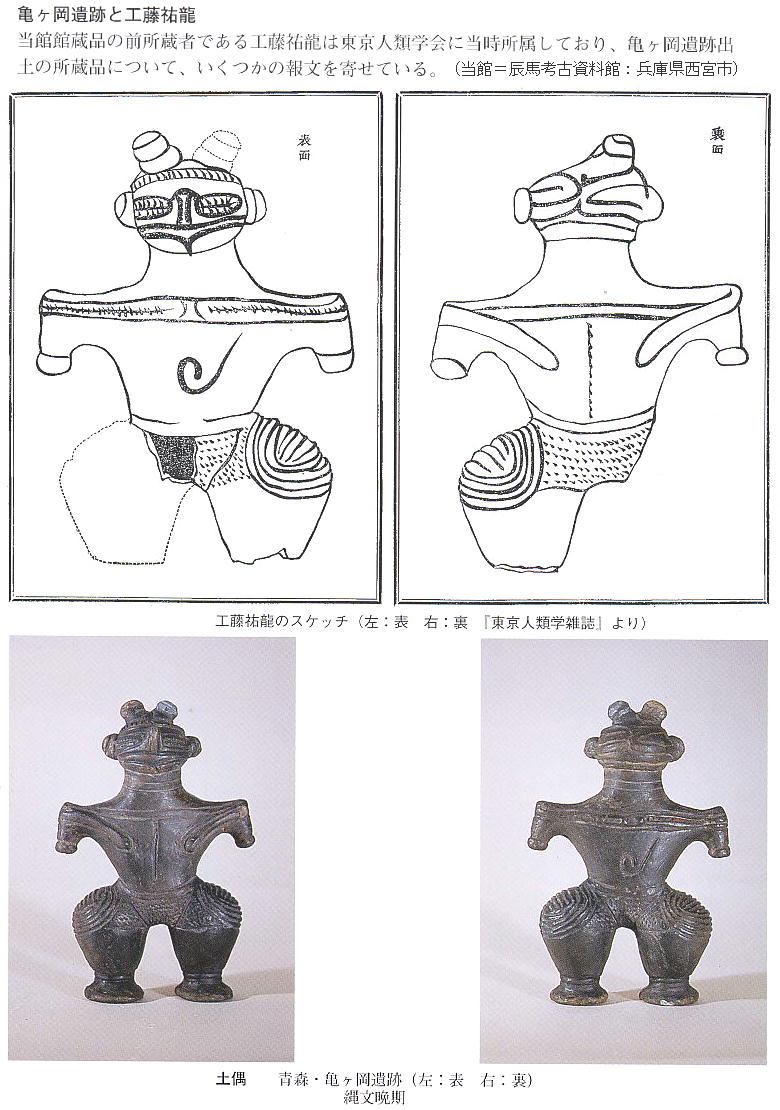

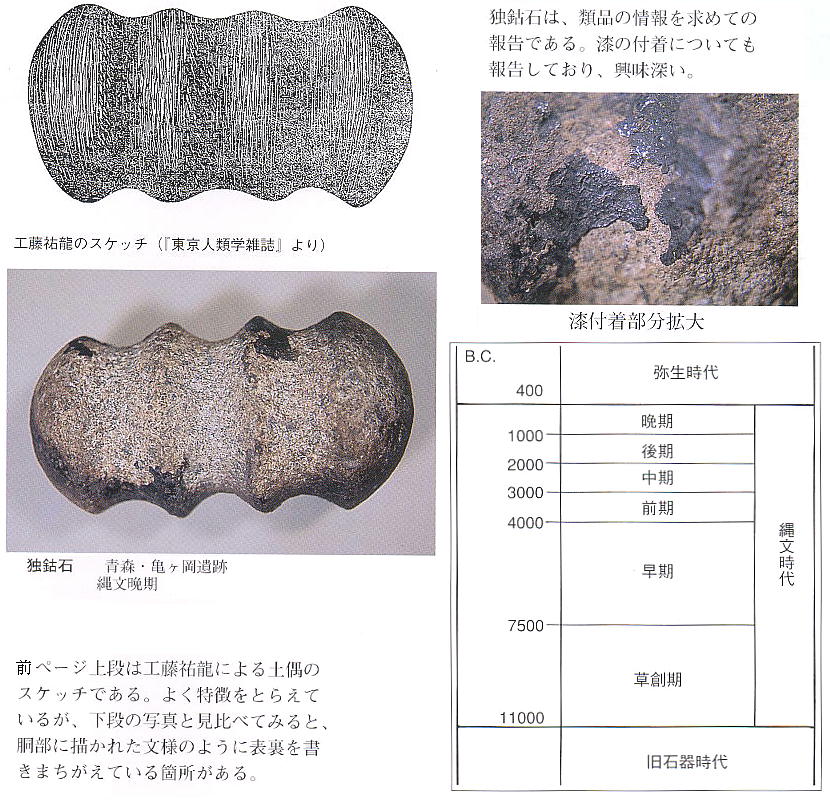

「亀ケ岡文化」という命名は、もちろんここが古くから遺跡として知られていたからであるが、その元々の発祥地はわかっ ていない。亀ケ岡と言っても、ここから亀ケ岡文化が発生したというわけではないのだ。是川遺跡のある馬淵川流域に亀ケ 岡文化の際立った遺跡が多いことから、そこを発祥地と考える説もある。北海道に、札苅遺跡と言う縄文晩期の集落を代表 する遺跡がある。明治21年発行の「東京人類学雑誌」に既にこの遺跡から出土した遺物についての記事があるので、ここ も相当古くから知られていた遺跡である。発掘調査によれば、縄文時代前期から続縄文時代(弥生・古墳時代に相当)にま で及ぶ遺跡ということが判明しているが、主体をなすものは、縄文時代晩期(約3,000年〜2,000年前)の東北地方 北半から北海道南部にかけての亀ケ岡文化期の集落である。 住居跡、墳墓、祭祀場所と見られる遺構など、当時の集落の機能が一塊となって検出された。数多くの土器や石器、土製品 なども出土し、遺構は、住居址4軒、墳墓96基、集石3ヶ所、焼土45ヶ所などが検出され、近世アイヌ期の墓も発見さ れている。また、青森県内の多くの縄文遺跡には、いわゆる亀ケ岡文化期といわれるころの遺跡は数多く、各地でこの文化 を代表する遮光器土偶、線刻石棒、精製土器といわれる優美な土器などが多数出土している。 (二戸市金田一字雨滝の雨滝(あめたき)遺跡。遮光式土偶など。秋田県仙北郡神岡町小沢(おざわ)遺跡。住居跡、遮光 式土偶や耳飾りなどが出土。等々。)

亀ケ岡遺跡、田小屋野貝塚の近くに、木造町教育委員会管轄の施設 縄文館がある。ここには、この二つの遺跡から出土し た遺物の一部が展示してあり、図書室やサロンもある。遮光式土器のレプリカ土器(亀ケ岡焼)も売っている。 展示室は一部屋で狭い。さほど多くない土偶・土器・石器が展示されているが、展示品は、前述したように全てに渡って所 有者を明示してある。

頭部のない遮光式土偶(と思われる)や、両足揃った土偶なども発見されているが、文化庁はもう買い上げなかったようだ。

くつろいでオバちゃんから入れて貰ったお茶を飲む歴史倶楽部のメンバー。オバちゃんは、「大阪からわざわざ!」と驚いていた。

所 在 地: 〒038−3283 青森県西津軽郡木造町大字館岡字屏風山195 利用時間 : 午前9:00〜午後4:00 休 日 : 月曜日、祝日の翌日、年末年始 TEL : 0173−42−3450【木造町教育委員会】 TEL : 0173−42−2111 FAX : 0173−42−3069 交通案内 : 弘南バス館岡停留所下車徒歩15分 ちなみにこの木造町では、遮光式土偶を「しゃこちゃん」という愛称で呼び、町のあらゆる所に顔を出している。

駅の看板、マンホールの蓋、橋の欄干、交通安全標識、そしてATMの看板にまで。

<謝辞> このHPの一部の写真・解説資料は、(財)辰馬考古資料館で開催された「平成14年度秋季展 縄文遺跡探訪 −亀が岡 遺跡とその周辺−」の解説資料から転載しました。謝意を表します。

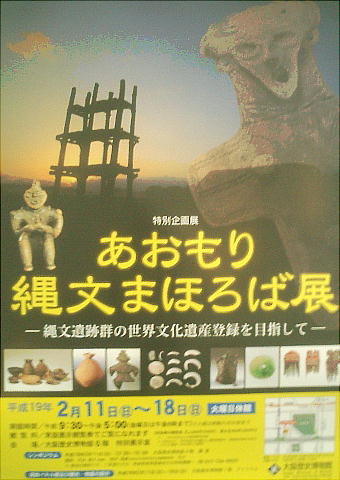

以下は、2007.2.11から1週間だけ大阪市立歴史博物館で行われた「あおもり縄文まほろば展」の様子。ここに亀が岡の出土品もあった。

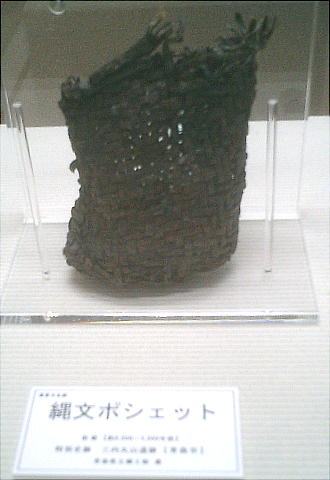

これは三内丸山遺跡からの「縄文ポシエット」。久しぶりのご対面だ。

邪馬台国大研究・ホームページ/ inoues.net/ 亀が岡遺跡

邪馬台国大研究・ホームページ/ inoues.net/ 亀が岡遺跡