Music: A TASTE OF Honey

Music: A TASTE OF Honey

野見神社

●野見神社

祭神は「古事記」に登場する野見宿禰(のみのすくね)である。「古事記」の中で、当麻蹶速(たいまのけはや)という人物と日本で

最初に相撲をとった逸話で有名。野見宿禰が勝って、投げられた大麻蹶速はその時の傷が元で死んでしまう。今日では、これが相撲の

起源だといわれ、日本相撲協会でも相撲の祖神を野見宿禰命としている。

日本書記巻六には、「11月2日、倭彦命(垂仁天皇の同母弟)を身狭の桃鳥花坂に葬った。」という記事がみえ、倭彦命の死で殉死

する侍従を墓の周りに生き埋めにしたら、土中から数日間泣き叫ぶ声が聞こえて、天皇はおおいに胸を痛めた。そこで、天皇は以後殉

死を禁じ、出雲の野見宿禰の進言によって、皇后である日葉酢媛が死去した際には、墓には、人の代わり埴輪を作って並べた。これが

埴輪の起こりと言う事になっている。また野見宿禰は、土師氏の始祖で、土師氏は後に菅原に住み、菅原姓になり、菅原道真の先祖と

なる。土師氏の一族は高槻の山手の方に住んでいた職業集団で、彼らの神である野見宿禰を祀っていたと言われている。最近、高槻市

の今城塚古墳から国内最大級といいわれる家形の埴輪が出土し、私もその時の現地説明会には参加した。

野見神社は9世紀後半、宇多天皇の頃の創建と言われ、元々の祭神はインドの祇園精舎の神様「牛頭天皇」だった。明治の神仏分離令

で牛頭天皇神を廃し、日本の神のスサノオノミコトに名前を変えた。同時に高槻に縁のある神様として野見宿禰を祀ることになり、神

社名も野見神社となった。

野見神社は城跡公園のすぐ側にある。周りには高山右近記念聖堂や高槻カトリック教会などがあり右近一色であるが、野見神社と縁の

深い永井家は、実は現在の高槻市の元を築いた人である。キリシタン大名・高山右近はキリスト教への強い信仰で、野見神社の社殿を

破壊したという。高山右近が高槻城主だったのは慶長年間の12年間で、当時の高槻城下にはキリスト教信者が3〜4万いたともいわ

れ 、キリスト教の祭典の時には大変賑わったと、高槻を訪れたイタリア人宣教師がローマ法王に手紙で送っている。

高槻城主は、17世紀中頃までは度々交代した。高槻といえば高山右近と言われるほど有名だが、実は永井家は慶安2年(1649)に永

井日向守直清が高槻城主になって以来、3代将軍家光の時代から明治の廃藩置県まで221年間、13代続いたのである。今も子孫が

横浜市にいる。現在の高槻の町の元は永井氏によって築かれたのだ。年に一度の野見神社で行われる祭りには、その子孫も参加するそ

うである。この神社はもと高槻城内にあり、高山右近を除いて歴代城主の信仰も厚く、慶安2年(1649)には永井直清が社殿を修築し

ている。

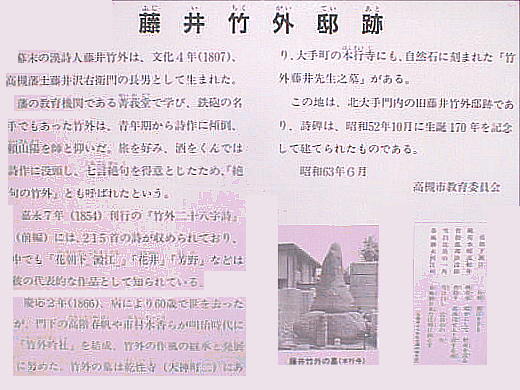

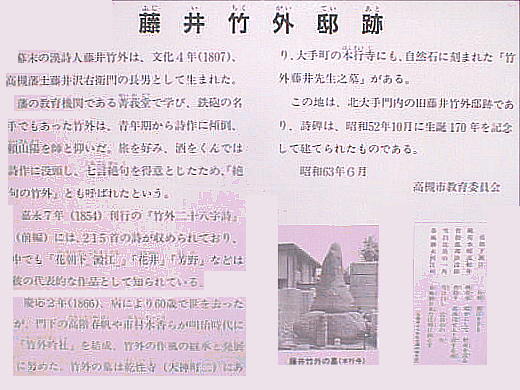

●藤井竹外邸跡

幕末の高槻藩士で、七言絶句や書に優れた漢詩人藤井竹外の屋敷跡。竹外は、藩校の青我堂で学び、儒学者の頼山陽を師と仰いで詩作

に励んだ。七言絶句を得意としたため、「絶句の竹外」とも呼ばれ、代表作として「芳野」や「花井」など215首を収めた『竹外二

十八字詩』が 知られている。慶応2年(1866)に60歳で他界した。

邪馬台国大研究・ホームページ / 我が町の文化財 /chikuzen@inoues.net

邪馬台国大研究・ホームページ / 我が町の文化財 /chikuzen@inoues.net

Music: A TASTE OF Honey

Music: A TASTE OF Honey

邪馬台国大研究・ホームページ / 我が町の文化財 /chikuzen@inoues.net

邪馬台国大研究・ホームページ / 我が町の文化財 /chikuzen@inoues.net