郷土の文化財を見学する会

2005.6.12 大阪府交野市

2年半過ぎてこのファイル群がPCの中から出現した。大阪文化財センターの「郷土の文化財を見学する会」で大阪府交野市を 廻ったときのものだが、もう資料もなく、どこの駅から出発したのかも定かでない。かろうじて寺社仏閣の名前だけは写真から 分かるので、NET内から情報を集めて転載した。知り合いの、交野市に住む村田さんも参加されていて、だいぶ解説も聞いた のだが、資料が散逸しているのでそれも復元不可能である。まったくすぐ整理しとかないと、何がなにやら分からんようになっ てしまった。 -------------------------------------------------------------------------------- 郷土の文化財を見学する会 2005.6.12 交野郡衙 → 明遍寺 → 郡津神社 → 光通寺 → 想善寺 → 無量光寺 → 北田家住宅長屋門 → 交野市歴史民俗資料室 → 解散 --------------------------------------------------------------------------------

<交野郡衙(かたのぐんが)> 郡津神社の西の地は、「くらやま」といわれ、古代律令時代に栄えた交野郡衙の跡地と推定されている。郡衙とは、大化の新制に より、これまであった旧制の地方支配者の臣・連・伴造・国造・村首等を廃し、これにかわり国には国司・郡には郡司をおいて、 天皇のもとに集中する権力機構の支配系統が樹立した。河内では南に国府ができて、その下に多くの郡が設けられたが、北部には 茨田(淀川付近)、讃良(さら)(四条畷方面)、交野(交野丘陵)=交野郡衙の三郡が置かれ、それぞれ要衝には郡衙ができた。国司は 中央から派遣されたが、郡司はその地方の有力豪族が支配することが多かった。郡司がその地方の民を統率し、年貢米を徴収した。 その中心地が郡衙であり、役所があって、米蔵が林立した。郡津にあったと思われる交野郡衙に交野郡の郡司で宮道弥益(みやじ びえき)という豪族の娘が交野少将に失恋して長渕に飛び込んでしまったという言い伝えがある。 古代、律令体制時代(7世紀後半頃)に、交野郡に郡衙(ぐんが:役所)が設けられた。それが現在の倉山(くらやま)の地で、 私市(きさいち)から枚方(ひらかた)まででとれた年貢米を、当時の長であった郡司が、この倉山の倉におさめて管理していた。 その周辺に長宝寺(ちょうほうじ)という寺が建てられた。交野で一番古いお寺である。時期は白鳳時代。郡衙(ぐんが)に入る所に 門があり、郡津(こうづ)は昔「郡門(こうど)」といったようである。いつのまにか、「ど」が「づ」にかわり、江戸時代に、こう づの発音どおり「郡津」と改められた。 郡津の村は、環濠集落と言われている。村から出る所に、東ノ口、西口、西代(にしんだい)などの地名が残っている。防御策とし て溜池、長池などが利用された。また、台地上に集落があり、谷を防御に村の財産や人を守るように作られている。長宝寺小学校 の北側は、春日宮、お出待ち、大門、やぐら池、鳥待ち田など、歴史的地名が残った土地である。

明遍寺(みょうへんじ)は、浄土宗の宗祖法然の弟子明遍が開祖。藤原時代の終わり、平家の没落に近い治承年間(1177〜1180) 高野山にいた僧明遍(みょうへん)は、浄土宗の祖法然が京都比叡山延暦寺で法を説いているのを聞き、大いにこれに帰依し、度 々、この東高野街道を往復した。途中、休憩所をこの東高野街道の郡津の茶屋付近に設けた。ここで、休むごとに、集まる農民に 法然直伝の念仏往生の教えを伝えた。その後、休憩所であった小庵が明遍寺となって、現在に至っている。 明遍僧都は平治の乱(1159)で源義朝に殺された小納言藤原信西の子で、東大寺にて出家し華厳三論を学ぶ、後、高野山蓮華谷に 入りて修行を重ね、真言の奥儀を究め、世にその知識ぶりを知られて高野聖開祖と仰がれた。

明遍時から郡津神社にかけて一段高くなった台地を形成しており、この台地に郡司(ぐんじ)が住み、蔵が建ち、郡司の一族の力で 郡衙(ぐんが)の東隣の今の郡津神社の場所に長宝寺が建てられていたことが確認されている。長宝寺址の遺跡の中央には郡津神社 の社殿が建てられているが、その周辺から、多くの白鳳時代の瓦片が出土している。

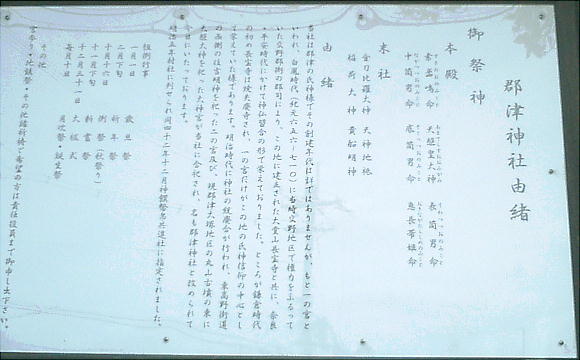

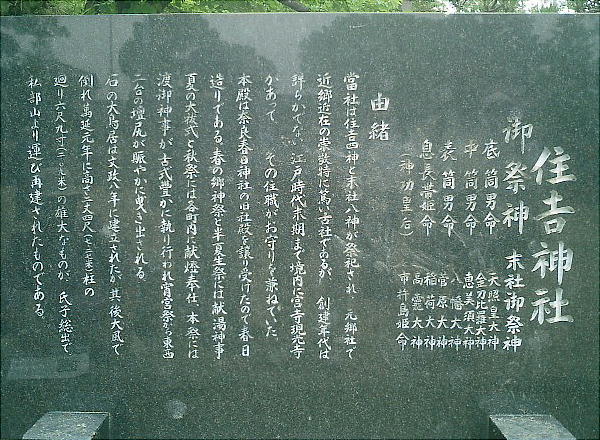

郡津神社 (こうずじんじゃ) 大阪府交野市郡津1-7-1 郡津神社は京阪電車・郡津駅より東へ東800m、徒歩15分くらい。祭神は、本殿が素盞嗚命(すさのおのみこと)・住吉明神・ 天照大神、末社には金刀比羅大神・天神地祀・稲荷大神・貴船明神を祀る。今の郡津神社は、郡津神社として現在の地に祭られて いるが、明治以前は、一ノ宮・二ノ宮・三ノ宮と、別々の土地に祭られていた。今の郡津神社が一ノ宮で、祭神は素盞嗚命(すさ のおのみこと)、二ノ宮は住吉明神で東高野街道の上茶屋の西の台地にあった。また、三ノ宮は天照大神で大塚の地に祭られてい た。明治6年3月、神社の統合がなされ、二ノ宮・三ノ宮が一ノ宮に合祀されて名前も郡津神社となった。よく言う「牛頭(ごず) 天王」とは素盞嗚命のことであり、疫病除けの神であり、農業の神でもある。 神社の裏手には明治の初めまで官寺の長宝寺(奈良 時代創建)があったと伝えられ、白鳳時代の瓦が出土している。 <祭神> 素盞嗚命、住吉明神(表筒男命、中筒男命、底筒男命、息長帶姫命)、天照大神 <摂社> 牛揚神社、瑞本神社、大山神社、艮野神社 <様式> 社殿は瓦葺き。 <由緒> 式内社。由緒詳ならず。 明治六年に一宮・二宮・三宮と別所に祭られていた三社を一宮に統合し、現社名となった。 素盞嗚命は牛頭天王」とも呼ばれて おり、この牛頭(ごず)が神社名となったとの話がある。 また、近くを流れる天の川に沿って人工の水路が拓かれており、その 港であったので、郡津とされたとも言う。 水路は、鍛冶の為の木炭や薪を運んだと言う。しかし古い名は「郡門(こうど)村」 であったそうだ。その昔は湿地帯であり、早期に稲作が行われていたようだ。市史によれば、交野郡の中心に郡衙が設置され、 郡司が駐在、徴収した貢租米を蓄える倉庫が多く建てられていたと言う。 郡衙として郡津の地が発展した。

これは何か古墳だったか、それともただの丘だったか。

私部の光通寺は正平の頃に赤松則村が建てたが、応永9年(1402)僧別峯(こくっさん)が寺に入り、開山となった。後に足利将軍か ら寺領をもらい、朝廷の祈祷所となり、毎年境内にできたお茶を朝廷に献上したといわれる。私部では、想善寺、光通寺、無量光 寺がかたまって存在している。光通寺の石垣は最近整備されたが、山門への上がり口と庫裏への上がり口との間の石垣の中央に、 2つの石仏が刻まれている。これが「石垣地蔵」である。東側の石仏は、薬師、西側で一段低いところの石仏は、阿弥陀。いずれ も見つかりにくいが、朝方の太陽を受ける頃西側から眺めると、投影が素晴らしいと言う。

これが「石垣地蔵」。薬師、と阿弥陀。

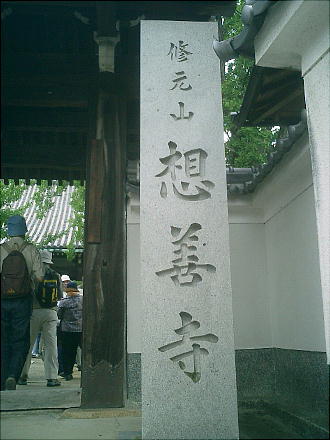

「想善寺」 寺名は念仏行者「惣善」に由来する。天正年中(1573〜1592)この土地の惣善という人がお堂を建て、念仏生活をしたのが始まり とされている。元禄五年(1691)私部村寺社書上帳には、境内東西六間、南北十一間の中に、正面五間、奥行き二間半の藁葺きの 本堂兼庫裡、地蔵堂、観音堂があったとの記録が残っている。 その後、遍空上人の代になると、堂宇の腐朽がひどくなったため、広く有縁無縁の奉加を求めたところ、檀家冨田武右衛門はその 私財を捧げ、また当地の領主であった畠山義紀より多くの喜捨を得、寛政二年(1790)本堂、庫裡、山門などが総瓦葺きで再建さ れた。これにより、寺観を一新したので、遍空上人を当山中興としている。

想善寺の中にある大きな市指定の大銀杏。直径は約1mもある。

この本道で読経を聴いたような気がする。それとも講話だったか。

軍書読みとは、保元物語や平家物語等を琵琶法師が節をつけて聴かせるものである。19世紀のはじめ頃、私部の無量光寺の軍書 読みは有名で、多くの人々が集まったという。当寺の創建はいつかはっきりしないが、古い歴史をもつ天台宗の尼寺であったとも いう。現在は浄土宗の寺になっている。

>

私部1丁目に江戸時代の代官屋敷といわれる北田家がある。約4000平方メートルの広い敷地に、長さ56メートルの白壁作りで 大きな構えの門長屋が続くおもむきは豪壮である。 母屋の玄関が上手に突き出た形式は全国にも数少なく、約300年前の貴重な建物として国指定重要文化財になっている。北田家所 蔵の系譜をたどると、南北朝時代の南朝方に仕えていた武将・北畠顕家(きたばたけあきいえ)につながり、南朝没落後、足利家の 世となったのを機に民間に下り、その姓をはばかって「北畠」の白を除き、「北田」と称したといわれる。 その後、顕家より9代目の好忠の時に私部城主安見氏の重臣となるが、元亀元年(1570)の織田信長による本願寺攻めに参戦した安 見氏が大敗し、城は大和の筒井勢により攻められ遂に開城となった。この時なお残って最後まで奮戦し、下仕9人と共に壮烈な戦死 を遂げたのが北田好忠であった。 その後、20年程経って、京都の叔父の家に送られていた嫡子の好孝が私部に戻り現在の所に家邸を構え、田畑を耕し農業を生業と して生活を始めたのが現在の北田家の最初で、そのため好孝が中祖の第1世とされている。 関ケ原の戦いの後、徳川家康が天下を統一し、幕藩体制をしいたのに伴い、元和5年(1619)、畠山の子孫・旗本畠山修理太夫が、 私部の3分の2を所領するに及んで、北田家は、この地の庄屋を勤めることになる。そして18世紀前半、第6世佳隆の代には代官 職を担うようになった。 代官職就任の時期と主屋建築年代が相前後することとなり、なんらかの関連を想像させる。以後第10世好剛の代まで続くが、元治 元年(1864)この職を同村原田伝兵衛に譲る。

北田家住宅長屋門(上右)。

この会で知り合ったXXXさんとXXXさん。何回かご一緒したのだがもう名前が出てこない。申し訳ありません。

ココは確か「藤原神社」だったと思う。

この後交野市の博物館を訪ね、そこで説明を聞いた後、随時解散となった。見学している間に村田さんともはぐれてしまった。

邪馬台国大研究 / 大阪の文化財 / 交野市−その2−

SOUND:Penny Lane

SOUND:Penny Lane