Music: Across the Universe

Music: Across the Universe葛井寺(ふじいでら)

「ふじいでら」て、こんな字だったとは。藤はたしかに葛(かづら)ではあるわなぁ。

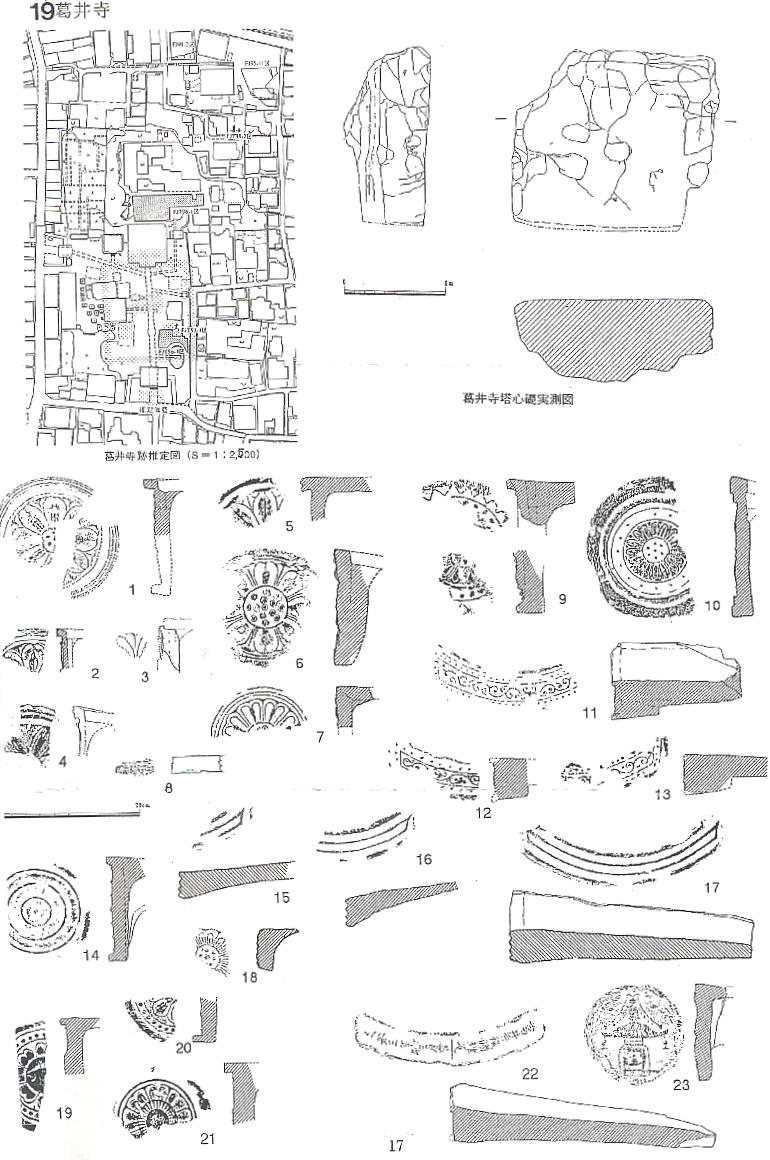

<葛井寺> (ふじいでら) 百済辰孫王の後裔氏族である、船、津、白猪の一つ、白猪氏の氏寺として7世紀中葉に建立が開始されます。奈良時代、 白猪氏は葛井氏に改姓し、一族の広成が聖武天皇と近い関係にあったことから、天平期に大整備されたと考えられます。 また、一族からは大安寺僧慶俊が出、大安寺との関連も強かったようです。東西二つの塔が並ぶ双塔式の伽藍配置で塔 心礎が本堂横に立てかけてあります。その後社伝では、大同元年(807)に葛井連道依娘の藤子と後の平城天皇との皇子 である阿保親王によって再建されたことや、別に、阿保親王の皇子、在原業平が奥の院を造営したことがいわれていま す。しかし、この時期の軒瓦は不明であることや、大同元年には在原業平はまだ生まれておらず、阿保親王も14歳で、 やや信憑性に欠けます。ただ、この時期の瓦積み基壇が伽藍北東で検出されています。(長岡京期に廃絶した溝の上に 瓦積み検出。)西国33箇寺巡礼(文献では平安時代末から)5番札所。中世には多くの争乱に巻き込まれ、室町時代 の明応年間の争乱ではほとんどの堂宇が戦火にあい、その後、永正10年(1510)の地震で残っていたものもことごと く崩壊したといいます。

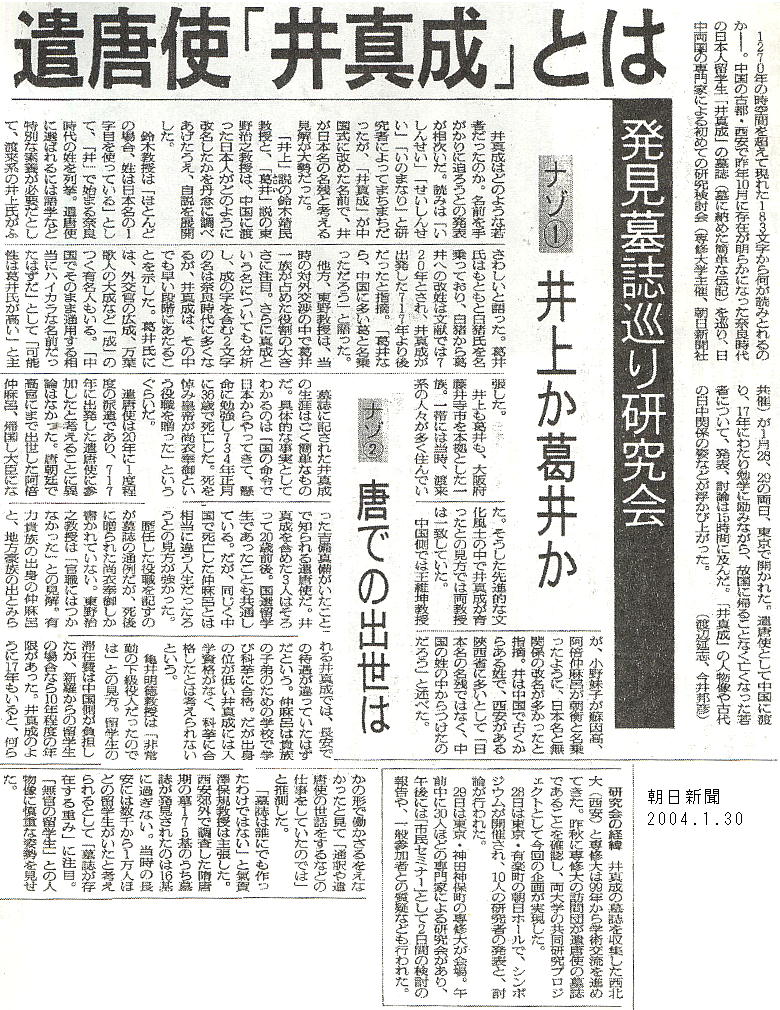

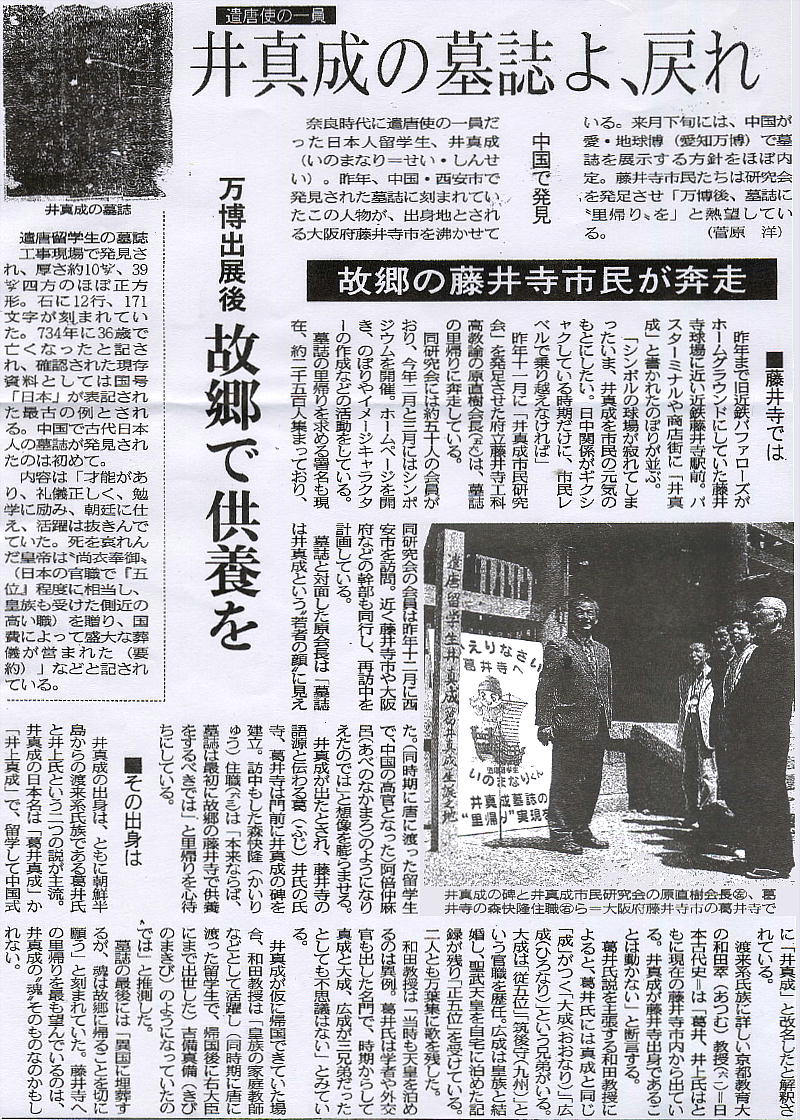

境内至る所に「井真成」のノボリがたっていて、とうとう下のような碑柱まで立てている!

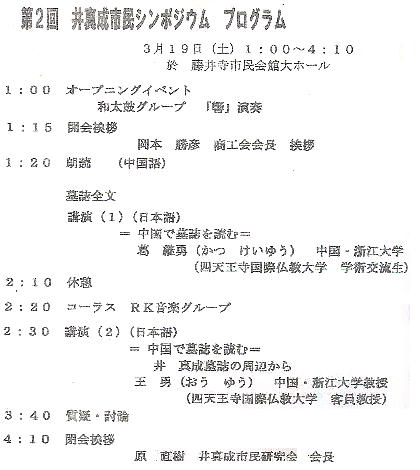

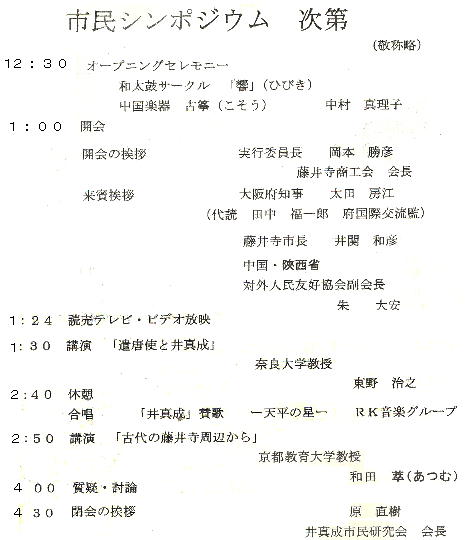

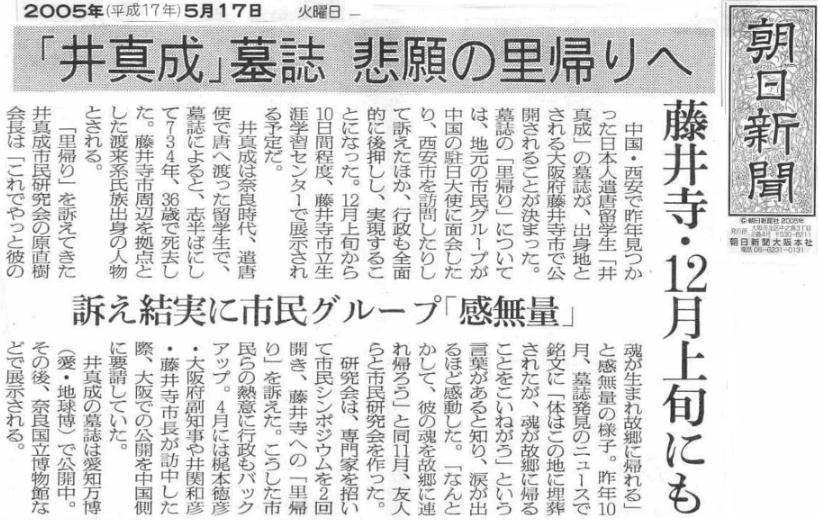

これは後段の「井真成」のコーナーで紹介している、井真成市民研究会が立てたものである。下の新聞記事のように、 中国から学者を招いてシンポジウムも開催している。まぁ「葛井」にしても「井上」にしても、いずれも藤井寺の出身 なので、どっちに転ぼうと藤井寺市「郷土の偉人」であるのは間違いないというわけだ。この柱にあるように、「井真 成」は遣唐使ではない。遣唐使に付いていった多くの留学生の中のひとりである。遣唐使は正使、副使ともに一人づつ で、たまに副使が二人乗りこむ事もあった。ちなみに井真成市民研究会の原会長(下の記事で左端に立っている人)は、 なんと私と同郷であった。詳細は後段に。

上田氏から葛井寺についての説明を聞くメンバー。話は当然井真成に及んだが、上田氏は「井上」説を支持したいそうだ。

この石碑の由来は上田氏から聞いたのだが、その時メモっておらず何だったか忘れてしまった。

葛井寺境内で解散になって、メンバーは三々五々駅を目指したり、さらに葛井寺を見学したりと思い思いに過ごしてい たが、私は前回の例会で知り合いになった大阪市の高松さんと連れ立って、駅を目指して商店街を歩いていた。西門を (上右の写真)抜けてしばらく行ったところに、前述の「井真成市民研究会」の事務所があった。間口は広く開放され ていたので覗き込むと、パネル写真やら新聞記事やらいっぱいあって、高松さんと「ヘェー」とか「フーン」とか言い ながらしばらくそれらを眺めていた。

井真成(いのまなり)

資料を眺めていると、後ろから色々と教えてくれる人がいる。それがこの会の会長原さんだった。墓碑の発見者が中国 から藤井寺を訪れた時のビデオや、NEWSや特集番組を集めたビデオも見せてくれて、冷えたビールまでくれた。歩き疲 れてのども渇いていたので一気に呑んでしまった。お酒が飲めないという高松さんの分まで貰って、いい心持ちになり ながら原さんの説明を聞いた。

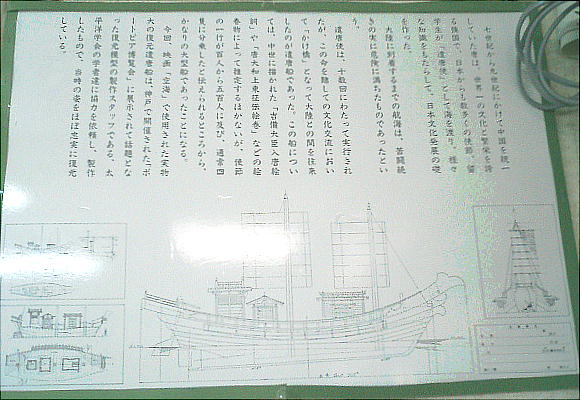

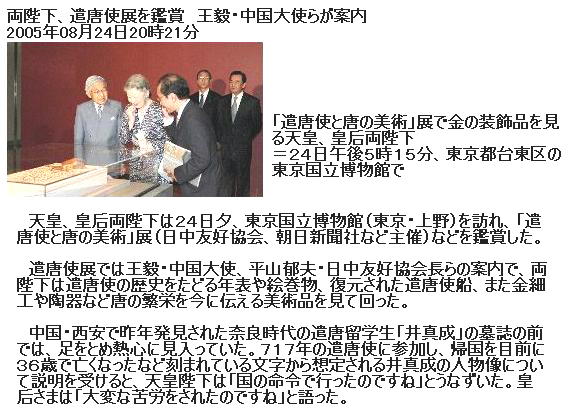

遣唐使は、菅原道真が894年に中止を進言するまでの約260年間に、20回計画され16回実施された。1回の渡航に 2,3隻から多いときには4隻が船団を組み、1隻に100〜120人が乗船した。しかし当然、現代と違って航海技術は 未熟で、船体もお粗末なジャンク船に近かった。おそらくは季節風の穏やかな時期を撰んで出帆したが、それでも満足に往 復出来た渡航は少なかった。記録によれば、船団すべての船が往復できたのは16回のうち1回だけである。日本へ帰れた のは1隻だけという時もあるが、その時生還したのはたったの5人である。遣唐使は、帰還できればその後の出世はほぼ保 証されていたと思われるが、この旅は危険きわまりない文字通り命がけの旅だったのである。

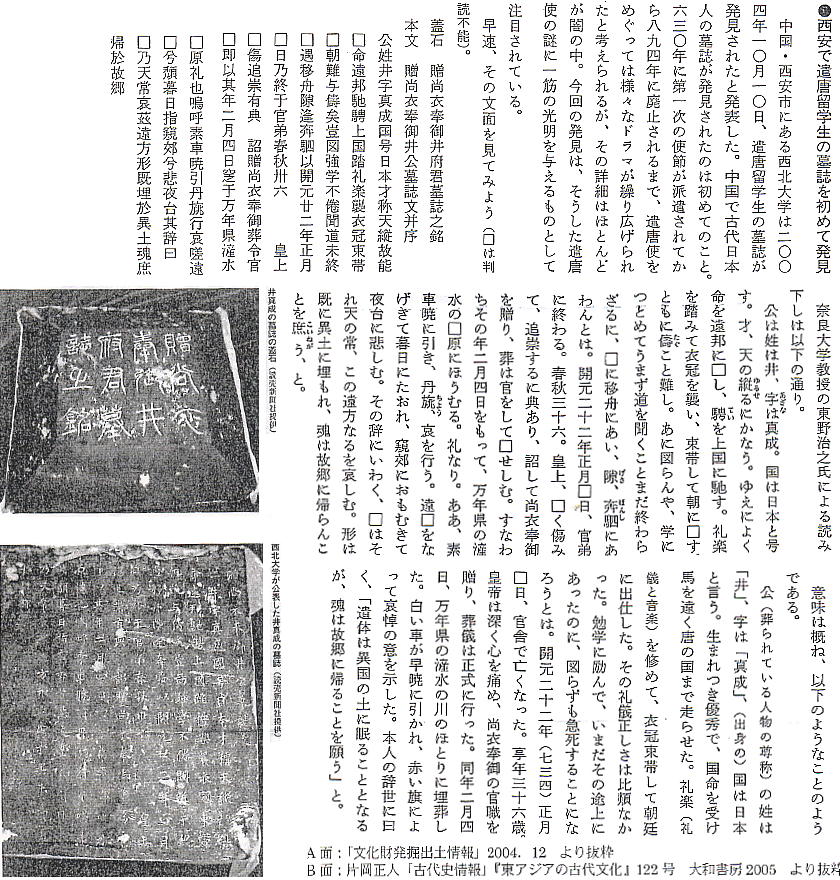

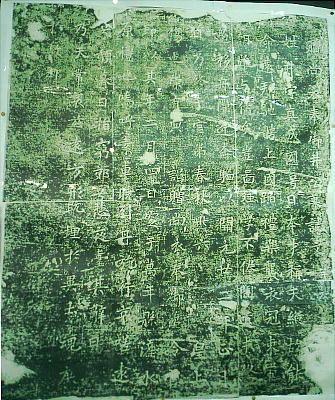

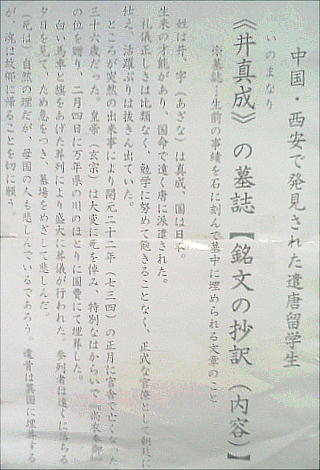

遣唐使として派遣されたものの名前は殆どが残っていない。大使や副使を除けばほんのひと握りの者にすぎない。船には先 進地・唐で学びたいと渇望した留学生たちが乗っていた。今回西安で墓誌が確認された「井真成(いのまなり)」も、そん な留学生達の一人だったに違いない。 蓋石は「贈尚衣奉御井府君墓誌之銘」と書き出している。「公姓井、字真成。國号日本、才稱天縱。故能□命遠邦、馳騁上 國」井真成(せいしんせい:日本風には「いのまなり」)、国は日本。才は天賦のもので、ゆえに遥(はる)かわが国へと 派遣されてきたのだ)

遣唐留学生には、中国文化や言語に素養のある渡来系氏族の子孫が選ばれることが多かった。姓は日本名のうち、中国風に 一字をとったとみられ、「井」を名乗っていたことから考えられるのは、現在の大阪府藤井寺市一帯にいた渡来系の「葛井 (ふじい)氏」か、「井上(いのへ)氏」のいずれかの一族だったとの見方は研究者の間でもほぼ異論がない。 葛井氏は、この「葛井寺(ふじいでら)」を氏寺とし、遣新羅使の広成(ひろなり)や漢文学者の大成(おおなり)らも出 ている。葛井氏とみる東野治之・奈良大教授は「真成はそのままの身分では日本の朝廷で活躍の場を見いだせず、唐に行っ て名をあげるしかなかったのではないか」と話す。 葛井寺の東方にあった「井於(いのへ)郷」を本拠とした井上氏だとみるのは鈴木靖民・国学院大教授。唐名は日本名の上 の一字を取るのが基本で、井上一族には新成という人物もいる。「真成は命に代えてでも唐の政治と文化を学び、日本とい う国家に貢献しようとした。若者がそういう志を抱く時代でもあった」と語る。 墓誌に刻まれた没年からみて、真成は、養老元年(七一七年)に出発した第九次遣唐使船に乗っていた可能性が高い。この 時、真成19歳。同じ船に、同じ年ごろの留学生の阿倍仲麻呂と吉備真備がいた。

玄宗皇帝から「尚衣奉御(しょういほうぎょ)」という官職を追贈されるまでになって、「難与儔矣。豈圖強學不倦」(真 成は、並び比せる者がいないほど優秀で、勉学に努めて飽きることがなかった)ほどの才能だったが、開元22年(734)、 36歳で急死した。墓碑は最後をこう結ぶ。「肉体は異国の土に埋もれはしたが、魂は故郷へ帰らん」井真成は、西安で玄宗皇帝に会見したのであれば、絶世の美女楊貴妃にも会ったかもしれない。

上のビデオで最下段が原さんである。「実は私も井上なんですよ。」と切り出して原さんと色々話していると、なんと原さ んは福岡県の出身で、私と同郷だった。私の隣市のご出身で、私と同様に故郷を出てもう30年になるそうだ。原さんが私 より1歳年上だった。隣なので同じ学校には行っていないが、それでも同じ郷里である。原さんは今、藤井寺の高校で世界 史を教えている。おそらく30数年前に、同じ光景を見、同じ空気で呼吸していたのだ。奇遇を喜びながら名詞を交換して、 「また機会が有れば」と別れた。別れ際に、ご自分の畑から今朝取ってきたというエンドウ豆をごそっとくれた。高松さん は、「キャー、これ今高いのよォー、ありがとうございますぅ。」と喜んでいた。

邪馬台国大研究・ホームページ /わが町の文化財 / 藤井寺市・羽曳野市

邪馬台国大研究・ホームページ /わが町の文化財 / 藤井寺市・羽曳野市