Music:End of the World

Music:End of the World中野正法寺・忍岡古墳・讃良寺跡 更良岡山遺跡・讃良川遺跡

中野正法寺

中野正法寺境内にある水槽(上右)は古墳時代の石棺の身で、国中神社にある蓋とは別のものである。 これらの石棺の出土状況や、いつ頃から両地に保管されることになったのかは不明だが、正法寺跡附 近の「双子塚」と呼ばれる古墳から出土した家型石棺だと伝えられている。 また、境内には十三仏板碑もある(上左)。これは「逆修」の十三仏である。逆修とは、老人が残っ て年少者が先に死んだ場合、老年者が亡き者の冥福を祈るとき、または生前に自分のために七日ごと の法事を行って、前もって自分自身を供養するためのものである。 (これは一体どんな意味があるのかを野島さんが説明していたが、例えばセガレや親戚縁者の世 話になんかならんぞという場合や、死んで金がなくなったら供養もしてもらえんかもしれんので、 自分が金を自由に出来る生前に三十三回忌まで自分でやっておく、というような事らしい。なん か現代でも十分あり得る話のような・・・。)

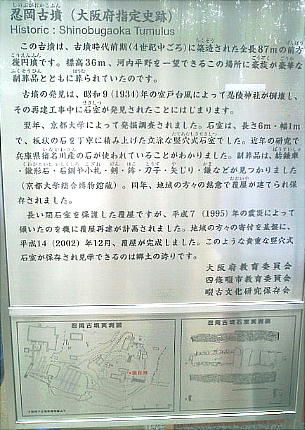

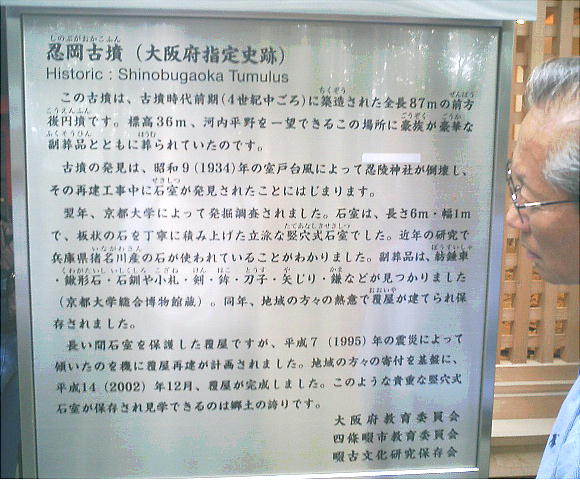

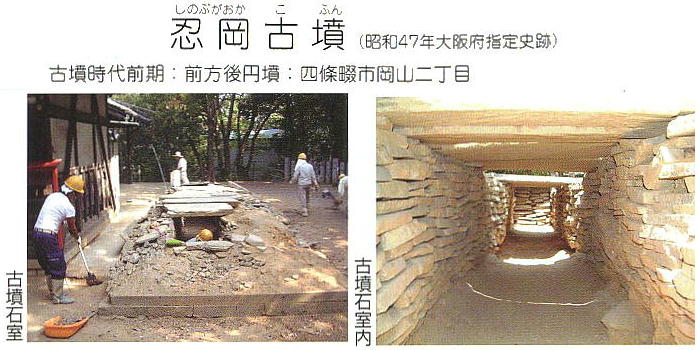

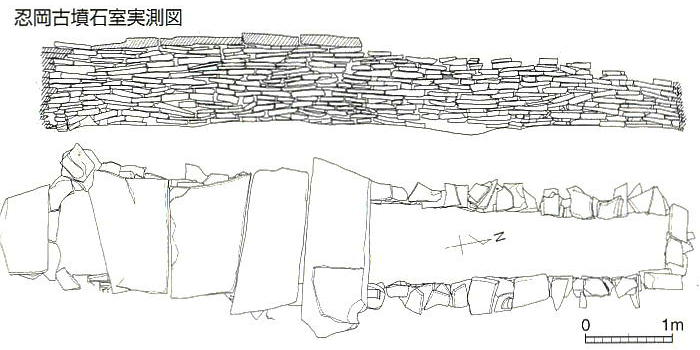

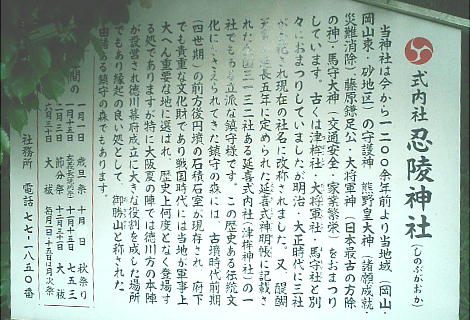

忍岡古墳

上左の写真、奥の方で麦わら帽子を被って歩いている人が野島さんである。覆屋の立て替え作業。

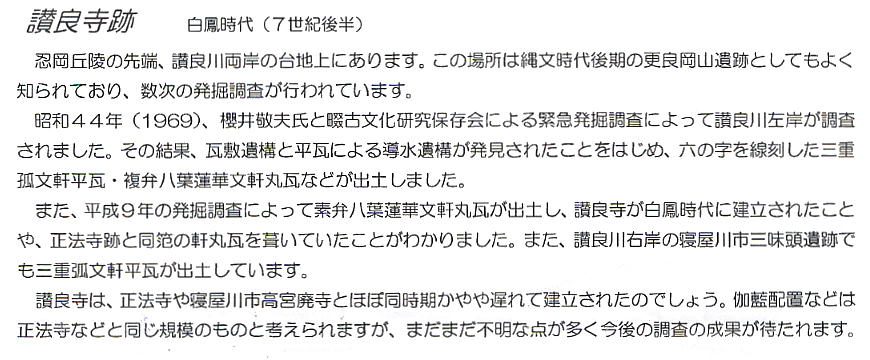

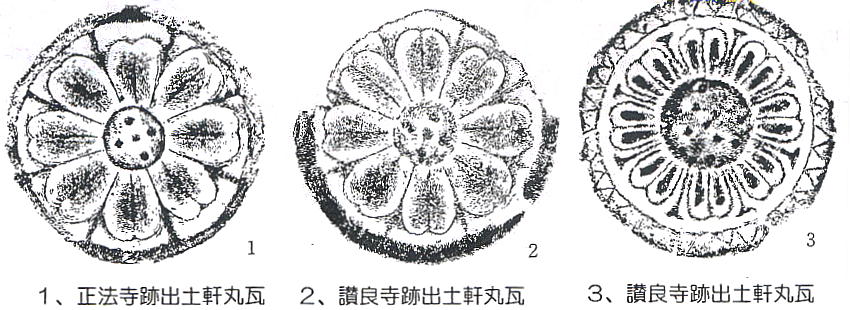

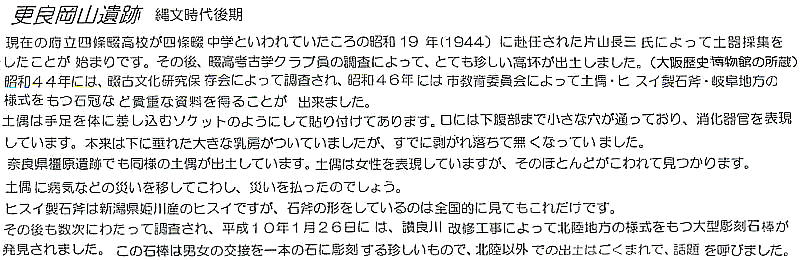

讃良寺跡・更良岡山遺跡・讃良川遺跡

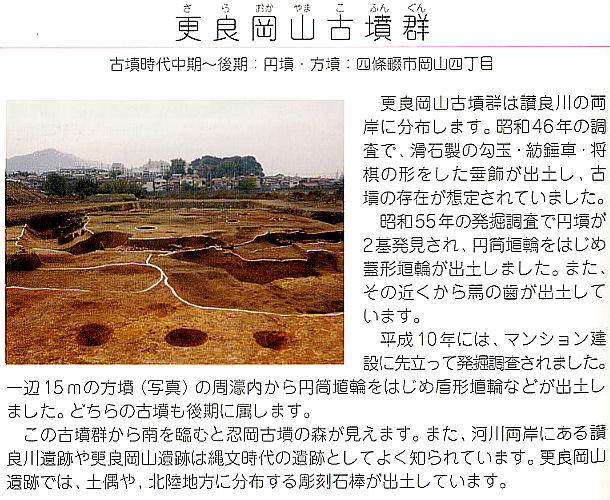

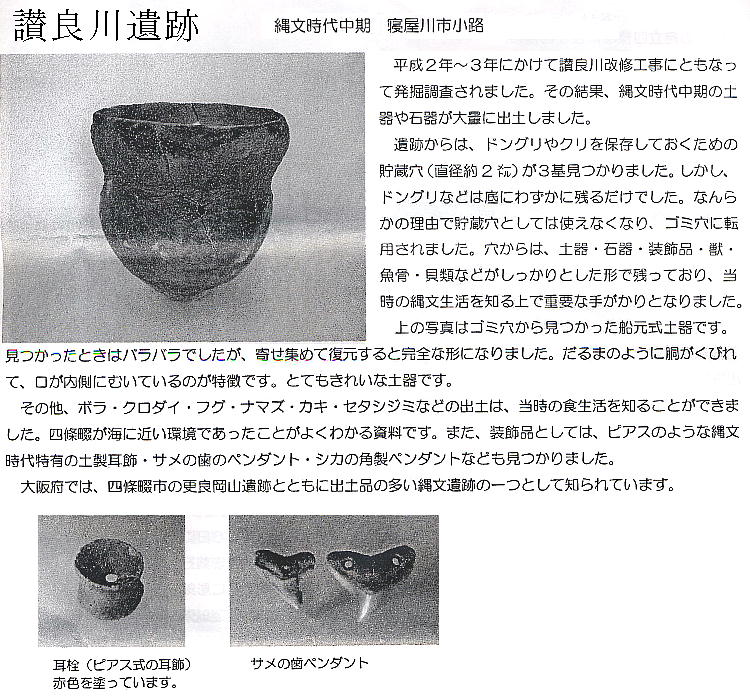

大きな灌漑用の池である新池。この向こう側に讃良川(さらがわ)が流れており、その両岸に讃良寺跡・ 更良岡山遺跡・讃良川遺跡があるが、今はもう何も残っていない。標識や説明板の類も一切無いので、こ こにそんな遺跡があったなんて、誰もしらないだろうな。

今日は連日続いていた猛暑がいくぶん和らぎ、すこしはましな暑さだった。これで二三日前のように暑か ったら、高齢者の集団だけに倒れる人が何人かでたかもしれない。 それにしても、旧河内湖の東岸一帯は、渡来してきた馬飼い人達の集団が住み着いた場所として、日本史 の上でひときわ異彩を放っている。東へ西へ、軍事力と同時に文化をも運んだ多くの馬たち。大和朝廷を 築き上げる原動力ともなった馬を育てていた北河内の人々の思いを、1500年の時を経てもなお、まざ まざと感じることが出来た今日の散策だった。野島さん、ありがとうございました。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 四条畷の遺跡を訪ねて