Music: 離宮にて

Music: 離宮にて

2000.3.18(土曜日) 長等山前陵(ながらのやまさきのみささぎ)

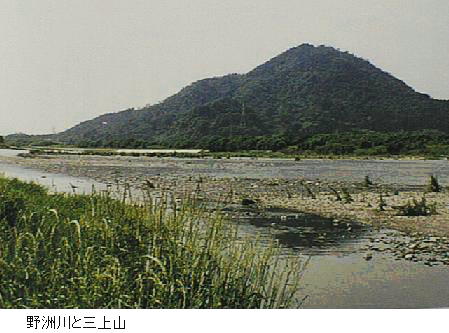

【第39代弘文(こうぶん)天皇】 異名: 伊賀皇子(いがのおうじ)、大友皇子(おうとものおうじ) 生没年: 大化4年(648)〜 天智天皇11年(672)(24歳) 在位: 天智10年(671) 〜 天智天皇11年(672) 父: 天智天皇 母: 伊賀采女宅子娘(いがのうねめやかこのいらつめ) 皇后: 十市皇女(とおちのひめみこ:大海人皇子と額田王との間の皇女。大友皇子のいとこ。) 皇女子: 葛野皇子(かどのおうじ)、与多王(よたのみこ) 宮居: 志賀大津宮(しがのおおつのみや:滋賀県大津市南滋賀町) 御陵: 長等山前陵(ながらのやまさきのみささぎ:滋賀県大津市御陵町)

弘文(こうぶん)天皇は天智天皇の第一子で、大友皇子(おおとものおうじ)としての名の方が知られている。天智の死後、吉野に 隠遁していた大海人皇子(おおあまのおうじ)の起こした「壬申の乱」(じんしんのらん)に破れて自害した。「日本書紀」は弘文 天皇が即位したとは記録していないが、明治になって歴代天皇に加えられた。早春の穏やかな土曜日、歴史倶楽部の面々で「大津め ぐり」の途上立ち寄った。

「弘文天皇陵」へ向かう河原さん、西本さん、服部さん。

日本書紀では、大友皇子が即位したとは見なしていないようである。弘文天皇記の段は存在しない。一代として認めていないのだ。 日本書紀を編纂したのは大海人皇子(天武天皇)の皇子舎人親王である。従って、父が、即位した天皇から皇位を簒奪(さんだつ) したとはとても書けなかったのだろうと推察される。明治期になるまで、大友皇子は日本書紀に即位の記事がないという事で、天皇 とは見なされていなかった。しかし記事が無いからと言って即位していないとは言えない、むしろ即位したのに舎人親王らが覆い隠 したのだと江戸時代の国学者伴信友(ばんのぶとも)は主張し、水戸藩が編纂した「大日本史」も同様の説を掲げた。幕末から明治 にかけての国学高揚の気を受けて、明治政府は明治三年、大友皇子に「弘文天皇」という諡(おくり名)を与え、1200年ぶりに第39 代天皇と認定した。

「壬申の乱」は皇位をめぐる我が国古代最大の内乱である。琵琶湖を中心に重臣・周辺豪族・国司・郡司らが大友派と大海人派に別 れて争った。この内乱については昔から論評されており、それによれば乱の原因としては、(1).政治方針の対立、(2).中大兄皇子 (天智)と大海人皇子(天武)兄弟の確執、(3).近江遷都に端を発した豪族達の不満が爆発、(4).大友皇子(弘文)の勇み足等々 が挙げられる。この乱をどう評価するかは、その前後の天智・天武の両朝をどう評価するかという事とも関係がある。 (1).(3).は、急激な天智天皇の改革に反対する豪族が、白村江に敗北して基盤のゆるんだ近江朝を打倒しようと大海人皇子を擁立 したというもので、(2).は、額田王(ぬかたのおおきみ)をめぐる確執が皇位継承問題で火がつき、天智の死で一挙に燃え上がった とする。(4).は、大友皇子が叔父の大海人皇子を警戒するあまりやらずもがなの抑圧を図って、返って大海人皇子の暴発を招いたと いうものである。 大海人皇子は即位して天武天皇となってからも、兄天智天皇の政策をそのまま引き継いでいる。我が国初の戸籍制度となった「庚午 年籍」(こうごねんじゃく)や、近江令に基づく法治体制も強力に押し進め、むしろ兄の敷いた律令国家への路線を突っ走っている。 とすれば(1).に言う政治路線の対立は考えにくい。また乱後の、天智天皇の皇子達に対する扱いは自分自身の皇子達にたいするもの と変わらないし、天武の皇后(鵜野讃良皇女(うののさららのひめみこ):後の持統天皇)は天智の娘である。確執と呼べるほどの 深刻な対立があったとは考えにくい。額田王をめぐってはこれまた一大物語を生んでいるが、これとて確執のネタと呼べるほどの原 因とは思えない。後に天智の側室になった(と考えられている)額田王だが、若い頃天武は彼女との間に一子(十市皇女:とおちの ひめみこ:のち大友皇子の妃となる)をもうけているし、万葉集にある歌のやり取りを見てもおおらかな恋愛の感情を秘めた関係で、 政争の原因になるような関係とは思えない。

「紫草のにほへる妹を憎くあらば、人妻ゆへにわれ恋めやも」(大海人皇子)

とすれば最後に残った原因、(4).の大友皇子の勇み足。これが一番可能性が高い。そもそもの皇位継承をめぐる前後の状況を見て みよう。 天智6年(667年)近江(大津)に遷都した中大兄皇子は翌年(天智7年)正式に即位し天智天皇となる。この時点では、次なる皇位 継承者は弟の大海人皇子という事になっていたようだ。程なく天智天皇は我が子大友皇子への譲位を望むようになる。「藤氏家伝」 という本に、この年の5月、狩り後の宴会で大海人皇子が突然槍を床に刺し立て、それに怒った天智天皇が大海人皇子を殺そうとし たが、中臣鎌足が押しとどめたという記事がある。記事の信憑性は高く、この頃2人は緊張関係にあったと考えられる。天智10年 正月、天智天皇は大友皇子を初の太政大臣に任命し大友皇子が事実上の皇太子である事を内外に示した。これにより大海人皇子の 地位は極めて不安定なものとなる。その年の10月、病に伏せる天智天皇は大海人皇子を呼んで後事を託そうとしたが、大海人皇子 はこれを受けず出家して吉野に隠遁する事を願い出た。 このくだりの解釈もさまざまである。大海人皇子はこの時すでに乱を想定し、天智の目を欺くため吉野に逃れ兵力の増強を図った とか、呼びつけた天智はもし大海人皇子が譲位を辞退しなければ斬ってしまうつもりで、それを事前に察知した大海人皇子が先手 を打って出家を願い出たとか、一族の争乱を避けようと、大海人皇子は本気で大友皇子に皇位を譲るつもりだったとか、後世さま ざまな解釈を生んでいる。 私としては、その後の天武天皇の行動から察するに最後の説、つまり本気で大友皇子に譲るつもりだったのではないかと考える。 天智10年12月に天智天皇が崩御すると、翌年近江朝廷は美濃・尾張の両国から人夫を集め武器を持たせたとある。また近江から 飛鳥の間に武装した監視を置いて、大海人皇子への運搬を監視・妨害したともされている。こと更に近江朝廷は大海人皇子を警戒 していたのである。大海人皇子が本気で仏門に入ろうとしていたかどうかは分からないが、これらの近江朝廷の威嚇行動は、 明らかに吉野にいる大海人皇子の目には危険な兆候と写った事だろう。状況を察知して皇位を譲った程の感覚の持主なら、 この状況に至って挙兵を決意したとしても不思議ではない。

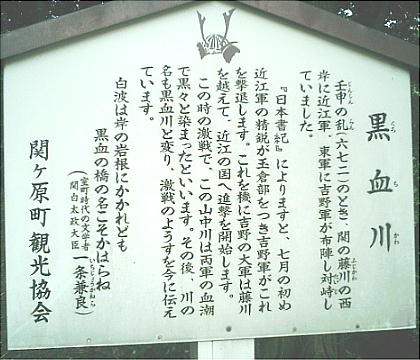

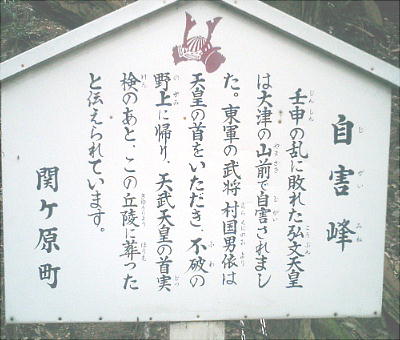

672年、6月22日大海人皇子は先発隊に美濃で兵を集めるよう指示し、24日家族・従者数十名で吉野を脱出し美濃へ向かった。翌日伊賀 で近江から来た高市皇子一行と合流して伊勢に向かう。26日大津皇子も合流。不破の関を確保し高市皇子が総大将として不破関へ向か う。大友側は筑紫・吉備などに加勢を依頼するが難航し、東国への道もすでに大海人側に押さえられていた。九州には、たまたま2、000 人の兵士を伴った朝鮮の使節が訪れており、西国からは全く応援が得られなかった。27日大海人皇子は不破関に入り、ここを本営とする。 この後大和、近江、河内等の各地で激戦が展開されるが、初期の兵力動員に先んじた大海人側が次第に優勢になる。 7月22日、瀬田川の戦いで近江方が敗れ大津宮(京)は炎上した(と推定されている)。大友皇子以下近江朝廷の重臣らは逃走するが、 翌23日山城国山前(現京都府大山崎町)で、大和の大伴吹負(おおとものふけい)の軍に行く手を阻まれ、ついに大友皇子は自害する。 右大臣中臣金(なかとみのかね)も斬られ、左大臣蘇我赤兄(そがのあかえ)らは縄縛されのち流刑となった。挙兵から一月、ここに 「壬申の乱」は終結した。

大海人皇子は9月に飛鳥へ戻り、清御原宮を造り、翌673年この宮で即位し「天武天皇」となった。「壬申の乱」を制し、実力で 即位した天武天皇はそれまでとは比較にならない権力を身につけ、「大王は神にしませば」とうたわれ、兄天智天皇がレールを引い た律令国家に向けての足取りを堅固なものにした。 大海人皇子と額田王との間に生まれた十市皇女は、いとこであった大友皇子の妃となる女性であるが、「壬申の乱」は彼女にとって は父と夫の戦いであった。一説によれば、彼女は夫である大友皇子を裏切り、父親に危機をしらせた本人とされているが定かではな い。また、乱の終結後、幼子と母親の額田王を伴って飛鳥へ帰るが、まもなく謎の急死をする。自殺とも伝えられている。

岐阜県不破郡関ヶ原町「自害ケ峯」 2004.2.22(日曜日)

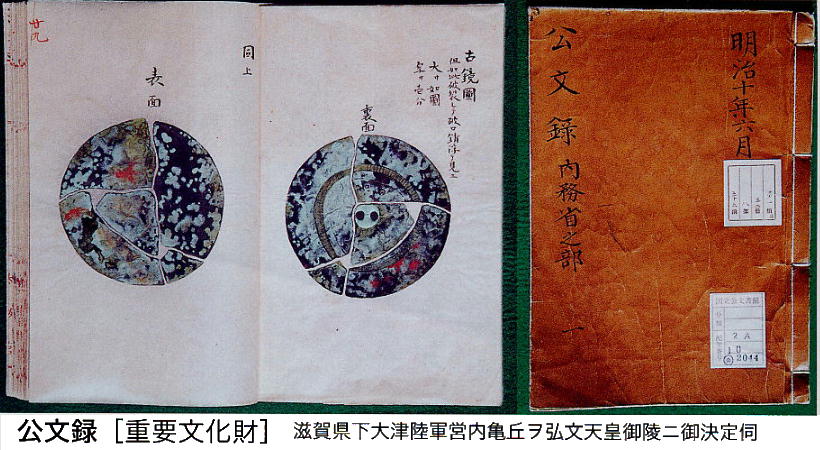

上は東京の国立公文書館にある、「弘文天皇」を皇統に加えてもよいかという明治天皇へのお伺い書。これで大友皇子は「天皇」となった。

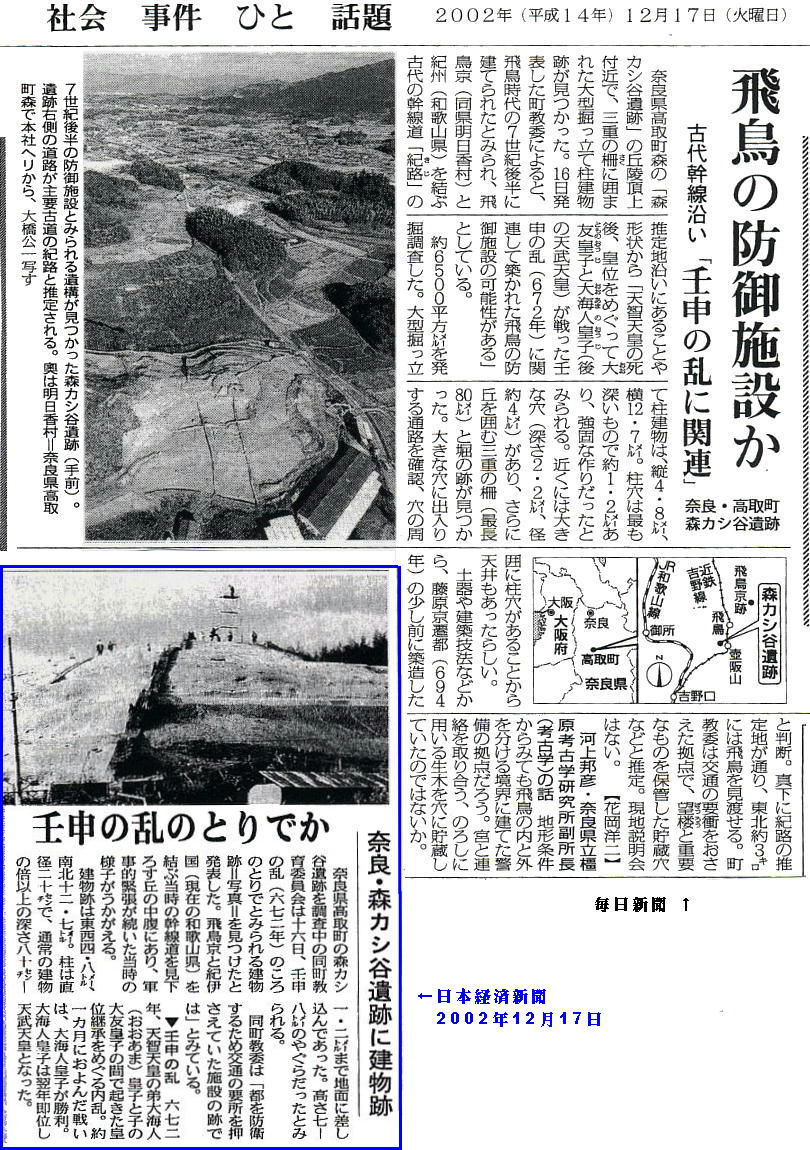

壬申の乱で大海人皇子築造か 奈良・高取の森カシ谷遺跡 2002.10.4 要塞とみられる高床式建物の柱跡。人が立っている場所が建物の四隅=奈良県高取町森の森カシ谷遺跡で 奈良県高取町の森カシ谷遺跡(7世紀後半)で、大型の高床式建物や物見やぐらを建て、周囲にさくを巡らせた遺構が出土したと16日、 同町教委が発表した。飛鳥京から紀伊(和歌山)へ抜ける「紀路(きじ)」と呼ばれた古代道路沿いにあり、壬申(じんしん)の乱にか かわる要塞(ようさい)だったと町教委はみている。 建物跡は丘陵の北側にあり、北東の飛鳥京を向いていた。建物の柱穴(直径約20センチ)が約3メートル間隔で南北約13メートル、 東西約5メートルの長方形に並んでいた。柱穴の深さは約1メートルあり、高さ7メートルを超える高床式と推定される。この建物跡の 南側には直径約3メートルの大穴があり、物見やぐらがあったとみられる。これらの周囲には敵の侵入を防ぐため、くいを斜めに突き出 したとみられるさくの跡が3重に巡っていた。壬申の乱(672年)は、天智天皇後の皇位継承を巡って天皇の実弟・大海人(おおあまの)皇子(天武天皇)と天皇の子・大友皇子が 争った7世紀後半最大の内乱。町教委は、大海人皇子側が飛鳥京を制圧する前後に大友皇子側の動きを封じるため要塞を要所に建てたとみ ている。 (00:01) asahi.com

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵巡り/ 弘文天皇陵

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵巡り/ 弘文天皇陵